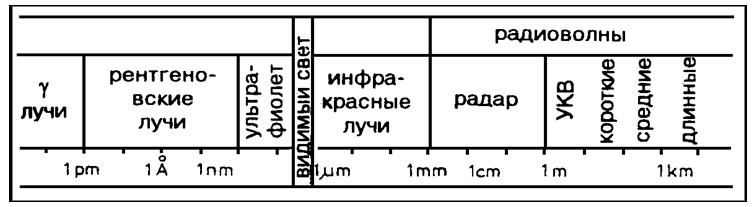

Восприятие цветаКак уже вытекает из примеров, восприятие цвета является репрезентативным примером селективной и конструктивной функции нашего аппарата восприятия. Прежде всего, расположение цветов в (физическом) спектре и психологическом цветовом круге показывает, что структуры восприятия могут значительно отклоняться от реальных структур. Физически, видимый свет для нас — только относительно небольшая часть широкого электромагнитного спектра, который простирается от коротких волн и гамма-излучений до длинных радиоволн (см. Pис. 3). Глаза восприимчивы только в диапазоне от 380 до 760 нм. Для восприятия цвета значима даже только область между 400 (фиолетовый) и 700 нм (красный). К фиолетовому концу примыкают ультрафиолетовое и рентгеновское излучения, которые человеческими глазами правда не воспринимаются, но иногда демонстрируют очень ощутимое воздействие: загар, слепота от снега, ожог или мутации. Красный конец переходит в инфракрасное излучение, микроволны и так далее.

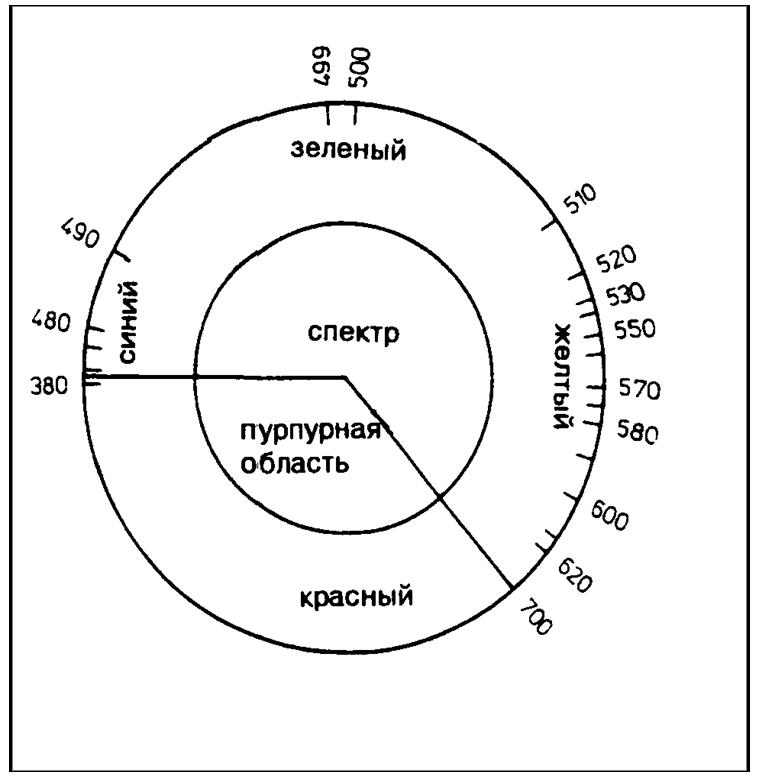

Наше восприятие цвета, таким образом, очень «выборочно». Оно отфильтровывает из сигналов внешнего мира совершенно определённую информацию. Мы имеем, так сказать, только узкое «окно» в мир. Точно также мы имеем «акустическое окно» между В видимой области чувствительность, правда, высока (даже почти оптимальна). Однако она не одинакова для всех длин волн, а достигает максимума лишь для некоторых. Кроме того, видим мы не длины волн, а цвета. Это говорит о конструктивных достижениях восприятия цвета. Мы различаем различные длины волн потому, что они вызывают различные ощущения. Правда, для того, чтобы мы их воспринимали, видели как различные цвета, они должны различаться на определённую величину. В оптимальных условиях мы различаем около 160 тонов цвета (если в качестве параметров добавить ещё светлоту и насыщенность, то мы различаем до 10000 оттенков цвета). Также и эти различения цвета, «разрешающая способность глаза» не одинаковы для всего спектра и максимальны в жёлтом и зелёно-голубом. Давно замечено, что цвета спектра, вместе с пурпурным, образуют, в соответствии с их воспринимаемой значимостью, замкнутую фигуру (

Цвета, такие как красный и зелёный, которые воспринимаются как полярные (обоюдно исключающие) находятся в диаметрально противоположных позициях. Будучи смешанными в равных пропорциях, они дают нейтральный серый цвет и поэтому называются также «компенсативными» или — менее точно — «дополнительными». Смешение неполярных цветов даёт новый тон, который находится примерно посередине, во всяком случае, «между» обоими. Последовательность спектра цветов в цветовом круге от фиолетового к красному соответствует последовательности возрастания длин их волн [32]. Восприятие цветов на предметах (пигментные пятна, краски художника) много сложнее. Ощущение «красный», например, может быть вызвано не только определённой длиной волны, но и смешением волн, например, солнечным светом из которого отфильтрована зелёная компонента. Особенно интересен в этой связи эксперимент Ланда, в котором посредством суперпозиции двух длин волн или одной длины с белым светом достигалось удивительное богатство цвета [33].

На примере восприятия цвета можно увидеть не только селективные, но также конструктивные достижения субъективных структур восприятия: Аппарат восприятия пчёл конструирует из чувственных данностей совершенно иной мир цвета. Их «оптическое окно» сдвинуто по отношению к нашему. Они восприимчивы по отношению к длинам волн между

Это сравнение чётко показывает, почему при исследовании восприятия света необходимо делать строгое различение между физической и психологической постановками вопросов. Оно объясняет, почему слепой никогда не сможет представит себе, что такое «цвет», даже если он очень хорошо понимает, что такое электромагнитные волны. Неоправданная полемика Гетевского учения о цветах против Ньютона связана частично с тем, что такое различение не проводилось. Ньютон — как вслед за ним Гюйгенс, Френель, Максвелл, Эйнштейн — исследовал физическую природу света; Гёте, Оствальд, Херинг выдвигали прежде всего гипотезы о психологической стороне восприятия цвета [34]. Психологические исследования цветового зрения — после теорий Янга, Гельмгольца, Оствальда и первых экспериментов Студница — оказались успешными лишь в последние десятилетия. Многие психологические особенности цветового зрения и его аномалии (например, красно-зелёная слепота) хорошо объясняются структурой сетчатки. Ретина, наряду с чёрно-белыми чувствительными палочками содержит три вида колбочек, которые в различных областях видимого света абсорбируют свет посредством фотохимического процесса. В соответствии со спектральными связями света, эти рецепторы раздражаются Восприятие пространстваМы полагаем, что живём в трёхмерном пространстве. Для ориентации нам служат прежде всего зрение, слух, осязание. Каждое из этих чувств вносит вклад в создание пространственной модели. Психология поэтому различает зрительное пространство, слуховое пространство, пространство осязания и другие. Все эти пространства опять трёхмерны и должны переплавляться в единое пространство представления. Далее мы займёмся зрительным пространством. Изображение трёхмерного объекта на сетчатке только двумерно. Из него можно прямо заключать только о направлении расположения, но не об удалённости объектов. Вопреки этому мы видим вещи трёхмерными. Наша система восприятия должна построить этот трёхмерный мир из информации, которая в сущности двумерна. Эта реконструкция трёхмерных объектов в восприятии является достижением обработки данных центральной нервной системой, конструктивным вкладом субъекта в восприятие пространства. Она основывается на на определённых глубинных критериях, в соответствии с которыми можно заключать об удалённости и пространственном упорядочении объектов. Такими критериями являются (Lorenz, 1943, 345):

Не все критерии имеют одинаковое значение. Наиболее важным является стереоскопическое зрение посредством конвергенции и угловое несоответствие. Однако каждый критерий при изолированном воздействии также вызывает глубинное восприятие (Lorenz, 1943, 346f). Только два первых основаны на двуглазости и они применимы только по отношению к относительно близким объектам. «При удалении больше 6 метров мы эффективно воспринимаем одним глазом» (Gregory, 1972, 53). Неверно, следовательно, что трёхмерность зрения невозможна одним глазом. Также

Так, способность мозга интерпретировать как трёхмерные двумерные изображения на сетчатке оказывается полезной прежде всего в изобразительном искусстве. Мы обязаны той же способности в том, что фигуру на

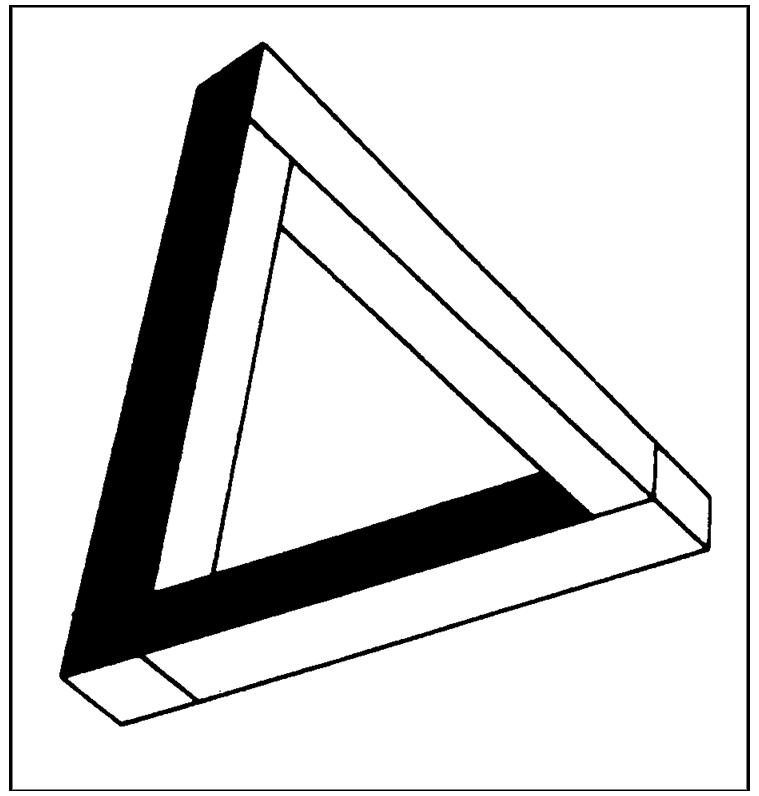

Эта способность приводит к ошибкам при восприятии треугольника на

Здесь глазам передаётся несовместимая информация из третьего измерения, для которой нет чёткой интерпретации. Если сосредоточиваться на рёбрах (или только на углах), то сложностей не возникает. Каким образом человеческий мозг преобразует варианты изображения в пространственное восприятие, остаётся неизвестным. Во всяком случае, это осуществляется без сознательного содействия. Однако опыт при этом играет, несомненно, важную роль. Об этом говорит, например, то, что некоторые Людьми, которые живут в особом, явно выраженным перспективном мире, являются зулусы. Их мир был описан как «круговая культура» — их хижины круглые и имеют круглые двери; они вспахивают свою землю не по прямым бороздам, а по кривым, и мало из того, чем они обладают, имеет углы и прямые границы. (Gregory, 1972, 162) Хотя они видят свой мир трёхмерным, они не научились использовать перспективистские признаки изображения как глубинные критерии. Они поэтому менее подвержены перспективистским заблуждениям.

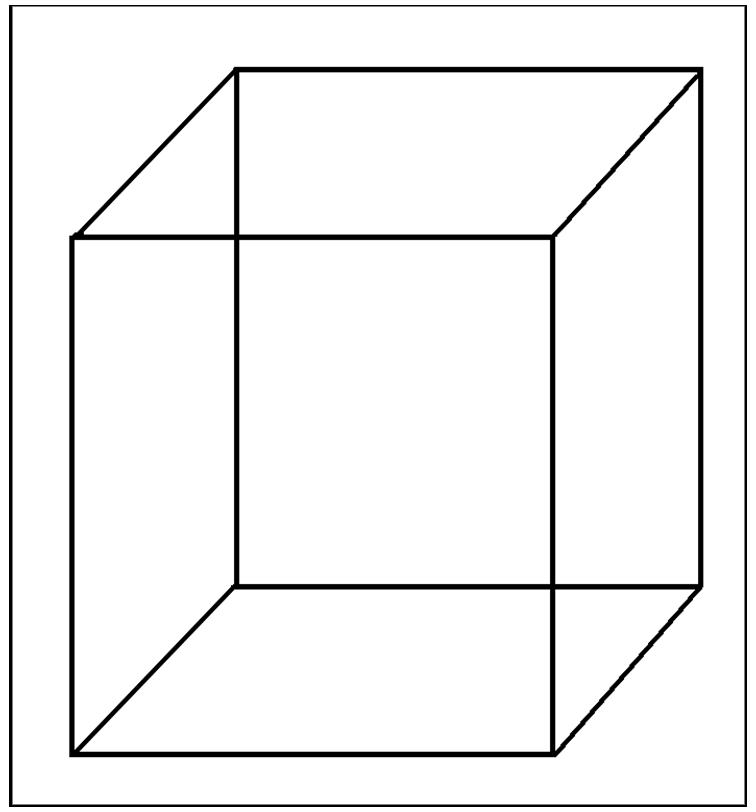

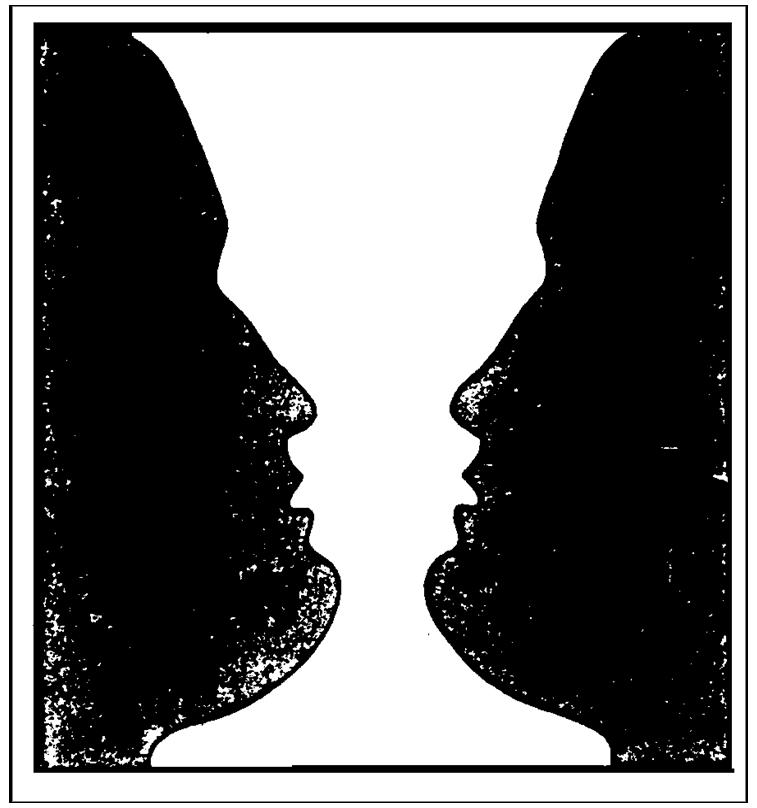

Образом в созерцательной области является выделенное из окружения, транспонированное содержание восприятия. Речь идёт при этом не только о пространственных образцах, но также о временных (например, музыкальный мотив), пространственно-временных (например, движение) или абстрактных (например, информационная) структурах, которые воспринимаются как единые, хотя при точном анализе оказываются сложносоставными. Способность упорядочивать многообразие впечатлений в пространственном и временном аспектах и распознавать целостные структуры называют восприятием образа (гештальта). В информационно-теоретическом контексте оно соответствует отказу от субъективно избыточной информации, то есть образованию «супер-знаков» (Frank, 1970, 31, 254). Если в темноте катится колесо (не просто крутится) на окружности которого укреплены светящиеся точки, то каждая такая точка описывает (объективно) циклоиду. Если точек от одной до четырёх, то циклоиду можно видеть фактически, при шести точках это больше невозможно; тогда можно видеть катящийся круг. Светящиеся точки переплавились в единый образ. Если освещена ось, кажется даже, что единственная точка движется на круге [36]. Известными примерами пространственного восприятия образов являются двузначные фигуры, простейшая из которых — «поддразнивающий кубик» ( Также двузначна временами фигура отношений заднего плана, такая, как изображённая на Конструктивное достижение восприятия образов проявляется, прежде всего, в таких гештальтах, которых в действительности нет в наличии. Даже там, где не следует искать порядка, в гряде скал или чернильных пятнах, наша образующая сила находит структуры: мы находим человека в луне или лица в огне. Очень долго верили, что на Марсе открыли огромные каналы (Schiaparelli), из чего заключали о существовании разумных марсиан. Лишь с помощью современных инструментов наблюдения выяснилось, что эти каналы являются беспорядочными геологическими структурами. Известна также иллюзия движения, которая используется в фильмах, телевидении, световой рекламе. Это конструктивное достижение не может быть исключено даже с помощью лучшего знания. Восприятие образа может зависеть от информации о воспринимаемом гештальте и от тренировки. Потерянный предмет мы находим на земле быстрее, когда знаем, как он выглядит, то есть связываем его форму и цвет с более высокими ожиданиями. «Эффектом коктейльного приёма» называют тот факт, что из шума мы можем выделить определённый голос, а из звуков оркестра специальный инструмент. Также и музыкальное восприятие состоит ведь не в слушании простой последовательности звуков, мы связываем звуки в аккорды, ритмы, мелодии, мотивы и темы, которые узнаём как целое.

На эти и другие эмпирические факты уже давно указывали гештальт-психологи (Эренфельс, Коффка, Кёлер, Вертгеймер, Левин). В качестве существенного признака гештальта они рассматривали его сверх-суммативность (целое больше, чем сумма его частей) и его транспонируемость (гештальт остаётся узнаваемым также На роль «восприятия образа как источника научного познания» в нынешнее время указал прежде всего Конрад Лоренц:

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

Оглавление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||