| Наименование: | Научная революция. |

| Определение: | Научная революция — это новый этап развития науки, который включает в себя радикальное и глобальное изменение процесса и содержания системы научного познания, обусловленное переходом к новым теоретическим и методологическим основаниям, к новым фундаментальным понятиям и методам, к новой научной картине мира. |

| Раздел: | Концепты научного дискурса |

| Дискурс: | Наука |

| Связанные концепты: | Научная картина мира |

| Текст статьи: © В. С. Стёпин. В. Н. Порус. Подготовка электронной публикации и общая редакция: © Центр гуманитарных технологий. Главный редактор: Агеев А. В. Информация на этой странице периодически обновляется. Последняя редакция: 31.01.2026. | |

Понимание научной революцииНаучная революция — это новый этап развития науки (см. Наука), который включает в себя радикальное и глобальное изменение процесса и содержания системы научного познания, обусловленное переходом к новым теоретическим и методологическим основаниям, к новым фундаментальным понятиям и методам, к новой научной картине мира (см. Научная картина мира). Как правило, научная революция также связана с качественными преобразованиями физических средств наблюдения и экспериментирования, с новыми способами и методами оценки и интерпретации эмпирических данных, с новыми идеалами объяснения, обоснованности и организации научного знания. Научные революции различаются по глубине и широте охвата структурных элементов науки, по типу изменений её концептуальных, методологических и культурных оснований. В структуру оснований науки входят: идеалы и нормы исследования (доказательность и обоснованность знания, нормы объяснения и описания, построения и организации знания), научная картина мира и философские основания науки. Соответственно этой структуризации выделяются основные типы научных революций:

Научная революция является сложным поэтапным процессом и содержит широкий спектр внутренних и внешних факторов, взаимодействующих между собой. К числу «внутренних» факторов научной революции относятся: накопление аномалий и противоречий в результатах исследований и фактов, не находящих объяснения в концептуальных и методологических рамках той или иной научной дисциплины; антиномий, возникающих при решении задач, требующих перестройки концептуальных оснований теории; совершенствование средств и методов исследования, расширяющих диапазон исследуемых объектов; возникновение альтернативных теоретических систем, конкурирующих между собой по способности увеличивать «эмпирическое содержание» науки, то есть область объясняемых и предсказываемых ей фактов. К числу «внешних» факторов научной революции относятся: философское переосмысление научной картины мира, переоценку ведущих познавательных ценностей и идеалов познания и их места в культуре, а также процессы смены научных лидеров, взаимодействие науки с другими социальными институтами, изменение соотношений в структурах общественного производства, приводящее к сращению научных и технических процессов, выдвижение на первый план принципиально новых потребностей людей (экономических, политических, духовных и других). Таким образом, о революционности происходящих изменений в науке можно судить на основании комплексного «многомерного» анализа, объектом которого является наука в единстве её различных измерений: предметно-логического, социологического, институционального и других. Принципы такого анализа определяются концептуальным аппаратом гносеологической теории, в рамках которой формулируются основные представления о научной рациональности и её историческом развитии. Представления о научной революции варьируются в зависимости от выбора такого аппарата. Так, в рамках неопозитивистской философии науки понятие научной революции фигурирует лишь как методологическая метафора, выражающая условное деление кумулятивного в своей основе роста научного знания на периоды господства определённых индуктивных обобщений, выступающих как «законы природы». Переход к «законам» более высокого уровня и смена прежних обобщений совершаются по одним и тем же методологическим канонам; удостоверенное опытом знание сохраняет своё значение в любой последующей систематизации, возможно, в качестве предельного случая (например, законы классической механики рассматриваются как предельные случаи релятивистской и так далее). Столь же «метафорическую роль» понятие научной революции играет Понятие научной революции метафорично В дискуссиях по проблемам научных революций в конце XX века определяется устойчивая тенденция междисциплинарного, комплексного исследования научных революций как объекта философско-методологического, историко-научного и культурологического анализа. Феномен научной революцииВозникновение научной революцииВ процессе развития науки научное познание периодически сталкивается с принципиально новыми типами объектов и проблемами исследований, требующими иного видения реальности по сравнению с тем, которое предполагает сложившаяся в тот или иной исторический период картина мира. Новые задачи могут потребовать изменения оснований науки и схемы метода познавательной деятельности, представленной системой идеалов и норм исследования. В этой ситуации рост научного знания предполагает перестройку оснований науки, которая может осуществляться в двух разновидностях:

Новая картина исследуемой реальности и новые нормы познавательной деятельности, утверждаясь в некоторой науке, затем могут оказать революционизирующее воздействие на другие науки. В этой связи можно выделить два пути перестройки оснований исследования:

Оба указанных пути в реальной истории науки как бы накладываются друг на друга, поэтому в большинстве случаев правильнее говорить о доминировании одного из них в каждой из наук на том или ином этапе её исторического развития. Перестройка оснований научной дисциплины в результате её внутреннего развития обычно начинается с накопления фактов, которые не находят объяснения в рамках ранее сложившейся картины мира или приводят к парадоксам (см. Парадокс) при попытках их теоретической ассимиляции. Такие факты выражают характеристики новых типов объектов, которые наука втягивает в орбиту исследования в процессе решения специальных эмпирических и теоретических задач. К обнаружению указанных объектов может привести совершенствование средств и методов исследования (например, появление новых приборов, аппаратуры, приёмов наблюдения, новых математических средств и так далее). В свою очередь, указанные парадоксы являются своеобразным сигналом того, что наука натолкнулась на Пересмотр картины мира и идеалов познания всегда начинается с критического осмысления их природы. Если ранее они воспринимались как выражение самого существа исследуемой реальности и процедур научного познания, то теперь осознается их относительный, преходящий характер. Такое осознание предполагает постановку вопросов об отношении картины мира к исследуемой реальности и понимании историчности идеалов познания. Постановка таких вопросов означает, что исследователь из сферы специально научных проблем выходит в сферу философской проблематики. Философский анализ является необходимым моментом критики старых оснований научного поиска. Но кроме этой, критической функции, философия выполняет конструктивную функцию, помогая выработать новые основания исследования. Ни картина мира, ни идеалы объяснения, обоснования и организации знаний не могут быть получены чисто индуктивным путём из нового эмпирического материала. Сам этот материал организуется и объясняется в соответствии с некоторыми способами его видения, а эти способы задают картина мира и идеалы познания. Новый эмпирический материал может обнаружить лишь несоответствие старого видения новой реальности, но сам по себе не указывает, как нужно перестроить это видение. Перестройка картины мира и идеалов познания требует особых идей, которые позволяют перегруппировать элементы старых представлений о реальности и процедурах её познания, элиминировать часть из них, включить новые элементы с тем, чтобы разрешить имеющиеся парадоксы и ассимилировать накопленные факты. Такие идеи формируются в сфере философского анализа познавательных ситуаций науки. Они играют роль весьма общей эвристики, обеспечивающей интенсивное развитие исследований. В истории современной физики примерами тому могут служить философский анализ понятий пространства и времени, а также анализ операциональных оснований физической теории, проделаный А. Эйнштейном и предшествовавший перестройке представлений об абсолютном пространстве и времени классической физики. Философско-методологические средства активно используются при перестройке оснований науки Внедряясь в новую отрасль исследования, парадигмальные принципы науки затем как бы «прикладываются» к специфике новой области, превращаясь в картину реальности соответствующей научной дисциплины На современном этапе развития научного знания в связи с усиливающимися процессами взаимодействия наук способы перестройки оснований за счёт «прививки» парадигмальных установок из одной науки в другие всё активнее начинают влиять на внутридисциплинарные механизмы интенсивного роста знаний и даже управлять этими механизмами. Научная революция как выбор новых стратегий исследованияПерестройка оснований научного исследования означает изменение самой стратегии научного поиска. Однако всякая новая стратегия утверждается не сразу, В период научной революции имеются несколько возможных путей роста знания, которые, однако, не все реализуются в действительной истории науки. Можно выделить два аспекта нелинейности роста знаний. Первый аспект нелинейности роста научного знания связан с конкуренцией исследовательских программ в рамках отдельно взятой отрасли науки. Победа одной и вырождение другой программы направляют развитие этой отрасли науки по определённому руслу, но вместе с тем закрывают Второй аспект нелинейности роста научного знания связан со взаимодействием научных дисциплин, обусловленным в свою очередь особенностями как исследуемых объектов, так и социокультурной среды, внутри которой развивается наука. Возникновение новых отраслей знания, смена лидеров науки, революции, связанные с преобразованиями картин исследуемой реальности и нормативов научной деятельности в отдельных её отраслях, могут оказывать существенное воздействие на другие отрасли знания, изменяя их видение реальности, их идеалы и нормы исследования. Все эти процессы взаимодействия наук опосредуются различными феноменами культуры и сами оказывают на них активное обратное воздействие. Таким образом, развитие науки (как, впрочем, и любой другой процесс развития) осуществляется как превращение возможности в действительность, и не все возможности реализуются в её истории. При прогнозировании таких процессов всегда строят дерево возможностей, учитывают различные варианты и направления развития. Представления о жёстко детерминированном развитии науки возникают только при ретроспективном рассмотрении, когда становится возможным анализировать историю, уже зная конечный результат, и восстановить логику движения идей, приводящих к этому результату. Но были возможны и такие направления, которые могли бы реализоваться при других поворотах исторического развития цивилизации, но они оказались «закрытыми» в уже осуществившейся реальной истории науки. В эпоху научных революций, когда осуществляется перестройка оснований науки, культура как бы отбирает из нескольких потенциально возможных линий будущей истории науки те, которые наилучшим образом соответствуют фундаментальным ценностям и мировоззренческим структурам, доминирующим в данной культуре. Глобальные научные революции: от классической к постнеклассической наукеВ истории развития науки можно выделить такие периоды, когда преобразовывались все компоненты её оснований. Смена научных картин мира сопровождалась коренным изменением нормативных структур исследования, а также философских оснований науки. Эти периоды правомерно рассматривать как глобальные революции, которые привели к радикальному изменению типа научной рациональности. В истории естествознания можно обнаружить четыре таких революции. Первая глобальная научная революцияПервой глобальной научной революцией был переход от средневековых представлений о Космосе к механистической картине мира в Через всё классическое естествознание начиная с XVII века проходит идея, согласно которой объективность и предметность научного знания достигается только тогда, когда из описания и объяснения исключается всё, что относится к субъекту и процедурам его познавательной деятельности. Эти процедуры принимались как раз навсегда данные и неизменные. Идеалом было построение абсолютно истинной картины природы. При этом главное внимание уделялось поиску очевидных, наглядных, «вытекающих из опыта» онтологических принципов (см. Онтология), на базе которых можно строить теории, объясняющие и предсказывающие опытные факты. В Наряду с этим, идеалы, нормы и онтологические принципы естествознания Вторая глобальная научная революцияРадикальные перемены в целостной и относительно устойчивой системе оснований естествознания произошли в конце XVIII — первой половине XIX века. Их можно рассматривать как вторую глобальную научную революцию, определившую переход к новому состоянию естествознания — дисциплинарно организованной науке. В это время механистическая картина мира утрачивает статус общенаучной. В биологии, химии и других областях знания формируются специфические картины реальности, нередуцируемые к механистической. Одновременно происходит дифференциация дисциплинарных идеалов и норм исследования. Например, в биологии возникают идеалы эволюционного объяснения, в то время как физика продолжает строить свои знания, абстрагируясь от идеи развития. Но Соответственно особенностям дисциплинарной организации науки видоизменяются её философские основания. Они становятся Гетерогенными, включают довольно широкий спектр смыслов тех основных категориальных схем, в соответствии с которыми осваиваются объекты (от сохранения в определённых пределах механицистской традиции до включения в понимание «вещи», «состояния», «процесса» и другие идеи развития). В эпистемологии центральной становится проблема соотношения разнообразных методов науки, синтеза знаний и классификации наук. Выдвижение её на передний план связано с утратой прежней целостности научной картины мира, а также с появлением специфики нормативных структур в различных областях научного исследования. Поиск путей единства науки, проблема дифференциации и интеграции знания превращаются в одну из фундаментальных философских проблем, сохраняя свою остроту на протяжении всего последующего развития науки. Третья глобальная научная революцияПервая и вторая глобальные революции в естествознании протекали как формирование и развитие классической науки и её стиля мышления. Третья глобальная научная революция была связана с преобразованием этого стиля и становлением нового, неклассического естествознания. Она охватывает период с конца XIX до середины XX столетия. В эту эпоху происходит своеобразная цепная реакция революционных перемен в различных областях знания: в физике (открытие делимости атома, становление релятивистской и квантовой теории), в космологии (концепция нестационарной Вселенной), в химии (квантовая химия), в биологии (становление генетики). Наряду с ними возникает кибернетика и теория систем, сыгравшие наиболее важную роль в развитии современной научной картины мира. В процессе всех этих революционных преобразований формировались идеалы и нормы новой, неклассической науки. Они характеризовались отказом от прямолинейного онтологизма и пониманием относительной истинности теорий и картины природы, выработанной на том или ином этапе развития естествознания. В противовес идеалу единственно истинной теории, объясняющей исследуемые объекты, допускается истинность нескольких отличающихся друг от друга конкретных теоретических описаний одной и той же реальности, поскольку в каждом из них может содержаться момент объективно-истинного знания. Осмысливаются корреляции между онтологическими постулатами науки и характеристиками метода, посредством которого осваивается объект. В связи с этим принимаются такие типы объяснения и описания, которые в явном виде содержат ссылки на средства и операции познавательной деятельности. Изменяются идеалы и нормы доказательности и обоснования знания. В отличие от классических образцов, обоснование теорий, например, в квантово-релятивистской физике предполагало экспликацию при изложении теории операциональной основы вводимой системы понятий (принцип наблюдаемости) и выяснение связей между новой и предшествующими ей теориями (принцип соответствия). Новая система познавательных идеалов и норм обеспечивала значительное расширение поля исследуемых объектов, открывая пути к освоению сложных саморегулирующихся систем. В отличие от малых систем такие объекты характеризуются уровневой организацией, наличием относительно автономных и вариабельных подсистем, массовым стохастическим взаимодействием их элементов, существованием управляющего уровня и обратных связей, обеспечивающих целостность системы. Именно включение таких объектов в процесс научного исследования вызвало резкие перестройки в картинах реальности ведущих областей естествознания. Процессы интеграции этих картин и развитие общенаучной картины мира стали осуществляться на базе представлений о природе как сложной динамической системе. Этому способствовало открытие специфики законов микро-, макро- и мега-мира в физике и космологии, интенсивное исследование механизмов наследственности в тесной связи с изучением надорганизменных уровней организации жизни, обнаружение кибернетикой общих законов управления и обратной связи. Тем самым создавались предпосылки для построения целостной картины природы, в которой прослеживалась иерархическая организованность Вселенной как сложного динамического единства. Картины реальности, вырабатываемые в отдельных науках, на этом этапе ещё сохраняли свою самостоятельность, но каждая из них участвовала в формировании представлений, которые затем включались в общенаучную картину мира. Последняя, в свою очередь, рассматривалась не как точный и окончательный портрет природы, а как постоянно уточняемая и развивающаяся система относительно истинного знания о мире. Все эти радикальные сдвиги в представлениях о мире и процедурах его исследования сопровождались формированием новых философских оснований науки. Идея исторической изменчивости научного знания, относительной истинности вырабатываемых в науке онтологических принципов соединялась с новыми представлениями об активности субъекта познания. Он рассматривался уже не как дистанцированный от изучаемого мира, а как находящийся внутри него, детерминированный им. Возникает понимание того обстоятельства, что ответы природы на наши вопросы определяются не только устройством самой природы, но и способом нашей постановки вопросов, который зависит от исторического развития средств и методов познавательной деятельности. На этой основе вырастало новое понимание категорий истины, объективности, факта, теории, объяснения, и так далее. Радикально видоизменялась и «онтологическая подсистема» философских оснований науки. Развитие квантово-релятивистской физики, биологии и кибернетики было связано с включением новых смыслов в категории части и целого, причинности, случайности и необходимости, вещи, процесса, состояния и другие. Новая «категориальная сетка» вводила новый образ объекта, который представал как сложная система. Представления о соотношении части и целого применительно к таким системам включают идеи несводимости состояний целого к сумме состояний его частей. Важную роль при описании динамики системы начинают играть категории случайности, потенциально возможного и действительного (см. Возможность и действительность). Новым содержанием наполняется категория объекта: он рассматривается уже не как себетождественная вещь (тело), а как процесс, воспроизводящий некоторые устойчивые состояния и изменчивый в ряде других характеристик. Все указанные перестройки оснований науки, характеризовавшие глобальные революции в естествознании, были вызваны не только его экспансией в новые предметные области и обнаружением новых типов объектов, но и изменениями места и функций науки в общественной жизни (см. Общество). Основания естествознания в эпоху его становления (первая революция) складывались в контексте рационалистического мировоззрения ранних буржуазных революций, формирования нового (по сравнению с идеологией Средневековья) понимания отношений человека к природе, новых представлений о предназначении познания, истинности знаний, и так далее. Становление оснований дисциплинарного естествознания конца XVIII — первой половины XIX века происходило на фоне резко усиливающейся производительной роли науки, превращения научных знаний в особый продукт, имеющий товарную цену и приносящий прибыль при его производственном потреблении. В этот период начинает формироваться система прикладных и инженерно-технических наук как посредника между фундаментальными знаниями и производством. Различные сферы научной деятельности специализируются и складываются соответствующие этой специализации научные сообщества. Переход от классического к неклассическому естествознанию был подготовлен изменением структур духовного производства в европейской культуре второй половины XIX — начала XX века, кризисом мировоззренческих установок классического рационализма, формированием в различных сферах духовной культуры нового понимания рациональности, когда сознание, постигающее действительность, постоянно наталкивается на ситуации своей погружённости в саму эту действительность, ощущая свою зависимость от социальных обстоятельств, которые во многом определяют установки познания, его ценностные и целевые ориентации. Четвёртая глобальная научная революцияВ последней трети XX столетия возникли новые радикальные изменения в основаниях науки, которые можно охарактеризовать как четвёртую глобальную научную революцию, в ходе которой рождается новая постнеклассическая наука. Интенсивное применение научных знаний практически во всех сферах социальной жизни, изменение самого характера научной деятельности, связанное с революцией в средствах хранения и получения знаний (компьютеризация науки, появление сложных и дорогостоящих приборных комплексов, которые обслуживают исследовательские коллективы и функционируют аналогично средствам промышленного производства) меняет характер научной деятельности. Наряду с дисциплинарными исследованиями на передний план всё более выдвигаются междисциплинарные и проблемно-ориентированные формы исследовательской деятельности. Если классическая наука была ориентирована на постижение всё более сужающегося, изолированного фрагмента действительности, выступавшего в качестве предмета той или иной научной дисциплины, то специфику современной науки конца XX века определяют комплексные исследовательские программы, в которых принимают участие специалисты различных областей знания. Организация таких исследований во многом зависит от определения приоритетных направлений, их финансирования, подготовки кадров и другого. В самом же процессе определения научно-исследовательских приоритетов наряду с собственно познавательными целями всё большую роль начинают играть цели экономического и социально-политического характера. Реализация комплексных научно-исследовательских программ порождает особую ситуацию объединения в единой системе деятельности теоретических и экспериментальных исследований, прикладных и фундаментальных знаний, интенсификации прямых и обратных связей между ними. В результате усиливаются процессы взаимодействия принципов и представлений картин реальности, формирующихся в различных науках. Всё чаще изменения этих картин протекают не столько под влиянием внутридисциплинарных факторов, сколько путём «парадигмальной прививки» идей, транслируемых из других наук. В этом процессе постепенно стираются жёсткие разграничительные линии между картинами реальности, определяющими видение предмета той или иной науки. Они становятся взаимозависимыми и предстают в качестве фрагментов целостной общенаучной картины мира. На её развитие оказывают влияние не только достижения фундаментальных наук, но и результаты междисциплинарных прикладных исследований. Так, например, идеи синергетики (см. Синергетика), вызывающие переворот в системе представлений о природе, возникали и разрабатывались в ходе многочисленных прикладных исследований, выявивших эффекты фазовых переходов и образования диссипативных структур (структуры в жидкостях, химические волны, лазерные пучки, неустойчивости плазмы, явления выхлопа и флаттера). В междисциплинарных исследованиях наука, как правило, сталкивается с такими сложными системными объектами, которые в отдельных дисциплинах зачастую изучаются лишь фрагментарно, поэтому эффекты их системности могут быть вообще не обнаружены при узкодисциплинарном подходе, а выявляются только при синтезе фундаментальных и прикладных задач в проблемно-ориентированном поиске. Объектами современных междисциплинарных исследований всё чаще становятся уникальные системы, характеризующиеся открытостью и саморазвитием. Такого типа объекты постепенно начинают определять и характер предметных областей основных фундаментальных наук, детерминируя облик современной, постнеклассической науки. Ориентация современной науки на исследование сложных исторически развивающихся систем существенно перестраивает идеалы и нормы исследовательской деятельности. Изменяются представления Среди исторически развивающихся систем современной науки особое место занимают природные комплексы, в которые включён в качестве компонента сам человек. Примерами таких «человекоразмерных» комплексов могут служить биологические объекты, объекты экологии, включая биосферу в целом (глобальная экология), объекты биотехнологии (в первую очередь генетической инженерии), системы «человек — машина» (включая сложные информационные комплексы и системы искусственного интеллекта) и так далее. При изучении «человекоразмерных» объектов поиск истины оказывается связанным с определением стратегии и возможных направлений преобразования такого объекта, что непосредственно затрагивает гуманистические ценности. С системами такого типа нельзя свободно экспериментировать. В процессе их исследования и практического освоения особую роль начинает играть знание запретов на некоторые стратегии взаимодействия, потенциально содержащие в себе катастрофические последствия. В этой связи трансформируется идеал ценностно нейтрального исследования. Объективно истинное объяснение и описание применительно к «человекоразмерным» объектам не только допускает, но и предполагает включение аксиологических факторов в состав объясняющих положений. Возникает необходимость экспликации связей фундаментальных внутринаучных ценностей (поиск истины, рост знаний) с вненаучными ценностями общесоциального характера. В современных программно-ориентированных исследованиях эта экспликация осуществляется при социальной экспертизе программ. Вместе с тем в ходе самой исследовательской деятельности с человекоразмерными объектами исследователю приходится решать ряд проблем этического характера, определяя границы возможного вмешательства в объект. Внутренняя этика науки, стимулирующая поиск истины и ориентацию на приращение нового знания, постоянно соотносится в этих условиях с общегуманистическими принципами и ценностями. Развитие всех этих новых методологических установок и представлений об исследуемых объектах приводит к существенной модернизации философских оснований науки. Научное познание начинает рассматриваться в контексте социальных условий его бытия и его социальных последствий, как особая часть жизни общества, детерминируемая на каждом этапе своего развития общим состоянием культуры данной исторической эпохи, её ценностными ориентациями и мировоззренческими установками. Осмысливается историческая изменчивость не только онтологических постулатов, но и самих идеалов и норм познания. Соответственно развивается и обогащается содержание категорий «теория», «метод», «факт», «обоснование», «объяснение» и других. В онтологической составляющей философских оснований науки начинает доминировать «категориальная матрица», обеспечивающая понимание и познание развивающихся объектов. Возникают новые понимания категорий пространства и времени (см. Пространство и Время), категорий возможности и действительности, категории детерминации и другие. Исторические типы научной рациональностиТри крупных стадии исторического развития науки, каждую из которых открывает глобальная научная революция, можно охарактеризовать как три исторических типа научной рациональности, сменявшие друг друга в истории техногенной цивилизации:

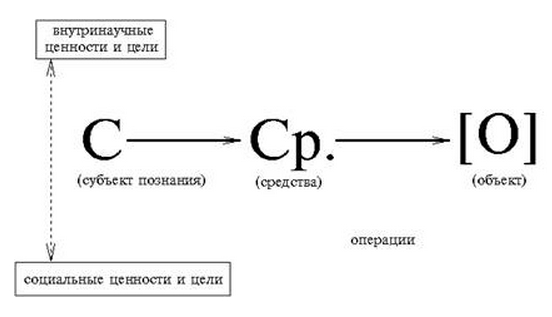

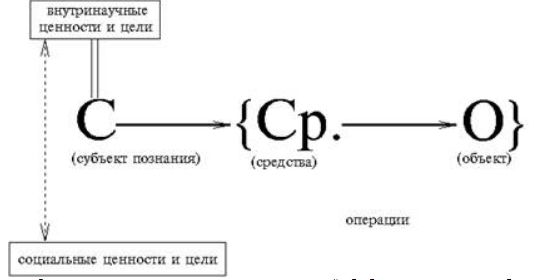

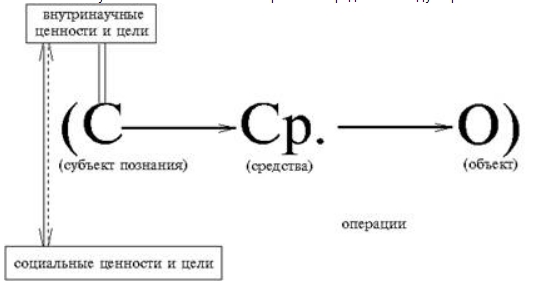

Между этими типами, как этапами развития науки, существуют своеобразные «перекрытия», причём появление каждого нового типа рациональности не отбрасывало предшествующего, а только ограничивало сферу его действия, определяя его применимость только к определённым типам проблем и задач. Каждый этап характеризуется особым состоянием научной деятельности, направленной на постоянный рост объективно-истинного знания. Если схематично представить эту деятельность как отношения «субъект — средства — объект» (включая в понимание субъекта ценностно-целевые структуры деятельности, знания и навыки применения методов и средств), то указанные этапы эволюции науки, выступающие в качестве разных типов научной рациональности, характеризуются различной глубиной рефлексии по отношению к самой научной деятельности. Классический тип научной рациональности центрирует внимание на объекте и стремится при теоретическом объяснении и описании элиминировать всё, что относится к субъекту, средствам и операциям его деятельности. Такая элиминация рассматривается как необходимое условие получения объективно-истинного знания о мире. Цели и ценности науки, определяющие стратегии исследования и способы фрагментации мира, на этом этапе, как и на всех остальных, детерминированы доминирующими в культуре мировоззренческими установками и ценностными ориентациями. Но классическая наука не осмысливает этих детерминаций. Классический тип научной рациональности может быть схематично представлен следующим образом:  Неклассический тип научной рациональности учитывает связи между знаниями об объекте и характером средств и операций деятельности. Экспликация этих связей рассматривается в качестве условий объективно-истинного описания и объяснения мира. Но связи между внутринаучными и социальными ценностями и целями Неклассический тип научной рациональности может быть схематично представлен следующим образом:  Постнеклассический тип рациональности расширяет поле рефлексии над деятельностью. Он учитывает соотнесённость получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств и операций деятельности, но Постнеклассический тип научной рациональности может быть схематично представлен следующим образом:  Каждый новый тип научной рациональности характеризуется особыми, свойственными ему основаниями науки, которые позволяют выделить в мире и исследовать соответствующие типы системных объектов (простые, сложные, саморазвивающиеся системы). При этом возникновение нового типа рациональности и нового образа науки не приводит к полному исчезновению представлений и методологических установок предшествующего этапа. Напротив, между ними существует преемственность. Так, неклассическая наука не устранила классическую рациональность, а только ограничила сферу её действия, так как при решении ряда задач неклассические представления о мире и познании оказывались избыточными, и исследователь мог ориентироваться на традиционно классические образцы. Точно так же становление постнеклассической науки не приводит к устранению всех представлений и познавательных установок неклассического и классического исследования, они будут использоваться в некоторых познавательных ситуациях, но только утратят статус доминирующих и определяющих облик науки. | |

Библиография | |

|---|---|

| |

Научная революция

Базисные концепты |

|---|