| Наименование: | Классификация (образовано от латинских слов: classis — разряд, класс; facio — делаю, раскладываю). |

| Определение: | Классификация — это общенаучный метод систематизации знания, направленный на организацию некоторой совокупности изучаемых объектов различных областей действительности, знания и деятельности, в систему соподчинённых групп (классов), по которым эти объекты распределены на основании их сходства в определённых сущностных свойствах. |

| Раздел: | Концепты научного дискурса Концепты методологического дискурса |

| Дискурс: | Методология Наука |

| Субдискурс: | Онтология Систематика |

| Связанные концепты: | Система Системный подход Таксономия Типология Категоризация |

| Текст статьи: © А. Л. Субботин. В. Л. Абушенко. В. А. Бочаров. В. А. Эдельман. Подготовка электронной публикации и общая редакция: © Центр гуманитарных технологий. Главный редактор: Агеев А. В. Информация на этой странице периодически обновляется. Последняя редакция: 10.01.2026. | |

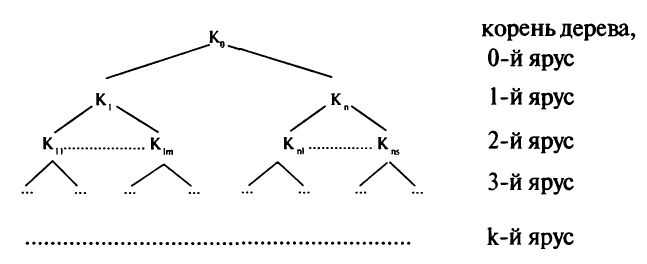

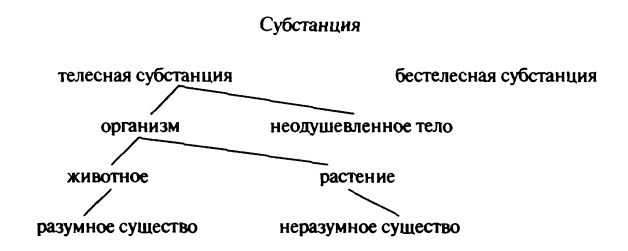

Классификация — это общенаучный метод систематизации знания, направленный на организацию некоторой совокупности (множества) изучаемых объектов различных областей действительности, знания и деятельности, в систему соподчинённых групп (классов), по которым эти объекты распределены на основании их сходства в определённых сущностных свойствах. Класс — это конечная или бесконечная совокупность объектов, выделенная по некоторому общему для них признаку (свойству или отношению), мыслимая как нечто целое. Объекты, составляющие класс, называются его элементами. Основной принцип классификации состоит в том, что каждый элемент совокупности объектов, которую она охватывает, должен попасть в то или иное подмножество. Тем самым, главная цель классификации заключается в определении места в системе любого объекта и установлении между ними наличия некоторых связей, что определяет дальнейшее нормативно-мерное упорядочивание множества, которое разбивается на гетерономные друг по отношению к другу, но гомогенные внутри себя по какому-либо признаку, отделённые друг от друга подмножества. Субъект, владеющий ключом (критерием) классификации, получает возможность ориентироваться в многообразии объектов. Классификация всегда отражает имеющийся на данный момент времени уровень знания, суммирует его, задаёт его «топологическую карту». С другой стороны, классификация позволяет обнаруживать пробелы в существующем знании, служить основанием для диагностических и прогностических процедур. В так называемой описательной науке классификация выступала итогом (целью) познания (например, систематика в биологии, попытки по разным основаниям классифицировать науки и так далее), а дальнейшее развитие представлялось как её усовершенствование или предложение новой классификации. Таким образом, термин «классификация» используется как для обозначения указанной процедуры, так и для обозначения её результата. Классификация призвана решать две основные задачи: представлять в надёжном и удобном для обозрения и распознавания виде всю изучаемую область и заключать в себе максимально полную информацию о её объектах. Различают естественные и искусственные классификации в зависимости от существенности признака, который кладётся в её основу. Естественные классификации предполагают нахождение значимого критерия различения, искусственные могут быть в принципе построены на основании любого признака. Вариантом искусственных классификаций являются различные вспомогательные классификации типа алфавитных, технических и тому подобных указателей. Разные классификации Наряду с естественными и искусственными, различают теоретические и эмпирические классификации. Существуют и иные деления классификаций, например на общие и частные (специальные). Общие классификации содержат обзор всей области объектов определённого рода, группируют их на основании свойств, выражающих их природную общность самих по себе, и несут информацию о причине этой общности, то есть о некоторой естественной закономерности. Общие классификации имеют место в фундаментальных науках, главная задача которых состоит в объективном познании действительности через выявление доминирующих в ней законов. Тогда как частные, или специальные, классификации характерны, прежде всего, для прикладных, практических отраслей знания, целью которых является обеспечение деятельности. Предметная область частных, или специальных, классификаций более узкая, чем у общих классификаций. Они также исходят из объективных и зачастую немаловажных свойств классифицируемых объектов, но вся группировка в целом осуществляется здесь в целях удовлетворения определённых прагматических запросов. В целом, специальные классификации дополняют и расширяют то знание, которое дают общие классификации. В логике (см. Логика) классификация является частным случаем деления — логической операции над понятиями. Деление — это распределение на группы тех предметов, которые мыслятся в исходном понятии. Получаемые в результате деления группы называются членами деления. Признак, по которому производится деление, именуется основанием деления. В каждом логическом делении имеются, таким образом, делимое понятие, основание деления и члены деления. По своей структуре, то есть типу отношений, в которых находятся составляющие её понятия, а именно отношений субординации и координации, классификация отличается от других форм систематизации знания (см. Систематика), например характерных для математизированного естествознания параметрических систем, где понятия соотносятся своими количественными показателями. В то же время, классификация может осуществляться не только по качественным, но Классификации обычно представляются в форме деревьев или таблиц, которые в конечном итоге могут быть сведены к структуре древообразного иерархического порядка (см. Pис.  Дерево классификации выглядит как множество точек (вершин), соединённых линиями (рёбрами). Каждая вершина представляет некоторый класс предметов (объёмов понятий), обладающих одинаковыми признаками. Эти классы называют таксонами (таксономическими единицами — см. Таксономия). Рёбра же показывают, на какие подвиды разбиваются данные таксоны. Вершина K0 называется корнем дерева. Она репрезентирует (представляет) исходное множество предметов. Таксоны группируются по ярусам. В каждом ярусе собраны таксоны, полученные в результате применения одинакового числа операций деления к исходному понятию. Те таксоны, которые в данной классификации уже далее не делятся на свои виды, называются концевыми таксонами. Предельной является такая классификация, все концевые таксоны которой представляют собой единичные понятия. Однако в зависимости от целей, которые преследуются при построении классификации, концевые таксоны могут и не быть единичными понятиями. Логической основой построения различного рода классификаций является операция деления понятий, а потому при классифицировании предметов должны выполняться все правила деления, специфицированные относительно классификации. Так, требование, чтобы деление осуществлялось по одному основанию, сохраняется, но теперь разрешается, чтобы каждый акт деления осуществлялся по собственному основанию, отличному от оснований, которые использовались в других актах деления. Сохраняется и требование, чтобы члены деления исключали друг друга, но теперь это относится только к таксонам одного и того же яруса (ясно, что таксоны разных ярусов этому требованию удовлетворять не могут). Дополнительно вводится ещё одно требование — классификация должна быть соразмерной, то есть она должна быть непрерывной, без скачков (пропусков ярусов). При построении классификации используются обе разновидности деления — дихотомия и по видоизменению основания. Примером дихотомии может служить так называемое «древо Порфирия», в котором греческий философ Порфирий представил содержание философского понятия субстанции (см. Pис.  Всякая добротная классификация требует разработки соответствующей ей номенклатуры — системы однозначных наименований для всех классификационных групп. При этом номенклатура должна отличаться уникальностью, то есть каждое наименование должно быть единственным и отличным от других; универсальностью, то есть являть единый набор наименований, принятый всеми специалистами в противовес названиям тех же групп в обычных народных языках; стабильностью, исключающей произвольные изменения наименований, и вместе с тем гибкостью, допускающей неизбежные изменения названий в связи с изменениями в классификации. Проблема создания номенклатуры выступает как специальная научная задача, которая (как это имеет место, например, в биологии), может регламентироваться специальными международными кодексами. Примеры тщательно разработанных и совершенных номенклатур дают химия, ботаника, зоология. Развитие науки показывает, что становление классификации проходит ряд этапов: от искусственных систем к выделению естественных групп и далее к установлению системы естественной классификации. Так, химические элементы первоначально группировались искусственным образом по отдельным физическим свойствам. Затем сходные элементы объединялись уже в естественные группы на основании многих и разнообразных чисто химических свойств. Открытие Аристотель опирался на качественную классификацию физических тел, которые он делил согласно различию их «природы», определяющей способы их действия. Аристотель был пионером В целом, Аристотелевская традиция и концепция классификации в тех или иных проявлениях дожила до XVIII века и завершилась развёрнутой системой К. Линнея. В «Системе природы» Линнея предлагались описательные систематики всех трёх царств природы — минералов, растений и животных, которые он стремился строить в строгом соответствии с принципами аристотелевской логики. Линней создал целостную, чёткую, практически удобную для ориентировки в многообразии растительных форм, но, как он сам считал, искусственную классификацию. К этому времени в целом ряде областей естествознания — кристаллографии, минералогии, ботанике, зоологии — был собран огромный эмпирический материал, настоятельно нуждавшийся в систематизации. Эволюционная теория Ч. Дарвина, указавшая, что причина сходства живых организмов лежит в общности их происхождения, положила начало естественной, филогенетической систематике, в которой расположение классификационных групп соответствует путям эволюционного развития. Со второй половины XIX века эволюционизм проникает в различные сферы знания и становится почти обязательным компонентом научных воззрений. Это способствует разработке генеалогических и историко-генетических классификаций В XX веке задачи построения генетических и генеалогических классификаций, а также обращение к глубинным структурным началам как факторам, объясняющим эмпирические общности в химической, кристаллографической, минералогической классификациях, привлекли внимание к теоретическим аспектам классификации, | |

Библиография | |

|---|---|

| |

Классификация

Базисные концепты |

|---|