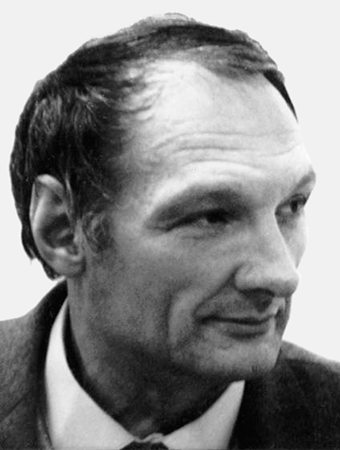

Георгий Петрович Щедровицкий ( | |

Биография и деятельность | |

|---|---|

| Имя: | Щедровицкий Георгий Петрович. |

| Дата и место рождения: | 23 февраля 1929 года. Москва, СССР. |

| Дата и место смерти: | 3 февраля 1994 года. Болшево, Московская область, Россия. |

| Гражданство: | |

| Деятельность: |

|

| Научная сфера: | |

| Область интересов: | |

| Основные идеи: |

|

| Связанные организации: |

|

| Текст статьи: © А. А. Пископпель. Г. А. Давыдова. Ф. Н. Голдберг. Подготовка электронной публикации и общая редакция: © Центр гуманитарных технологий. Главный редактор: Агеев А. В. Информация на этой странице периодически обновляется. Последняя редакция: 31.01.2026. | |

Георгий Петрович Щедровицкий родился 23 февраля 1929 года в Москве. После окончания в 1946 году средней школы поступил в Московский государственный университет (МГУ), где сначала учился на физическом, а Ещё на четвёртом курсе университета Щедровицкий познакомился с В 1952 году Щедровицкий стал одним из основателей Московского логического кружка (МЛК), который сложился как инициативное объединение единомышленников. Инициативное ядро МЛК включало, кроме Щедровицкого, также А. А. Зиновьева, Осознание нового подхода как отличного от традиционной логики, марксистской философии и науки произошло в кружке после публикации серии программных докладов Щедровицкого и С 1957 года Щедровицкий, вместе с С апреля 1958 года, оставив преподавание в школе, Щедровицкий переходит в издательство Академии педагогических наук (АПН) РСФСР, где в редакции педагогического словаря ведёт разделы психологии, физиологии и производственного обучения, затем в редакции педагогики редактирует книги по теории и истории педагогики. Работу в издательстве он совмещает с работой в отделе теории журнала «Вопросы психологии». Основной круг научных интересов Щедровицкого в эти годы — разработка новых логических и методологических идей, а также применение их к проблемам методологии гуманитарного знания, в первую очередь — психологии и педагогики. Новая работа способствовала укреплению и расширению контактов с психологами, которые приобрели регулярный характер начиная с В рамках работы Комиссии получили развитие и конкретное приложение идеи, выработанные в ходе анализа научного мышления и связанные с противопоставлением двух планов, или аспектов, изучения мышления — плана «образов» (или знаний) и плана «процессов» (или деятельности). В ней утверждалось, что подлинное и полнообъёмное изучение мышления невозможно без установления взаимопереходов и объединения этих двух аспектов в единое, внутренне расчленённое представление, и ставилась задача операционально-деятельностного анализа понятий и знаний, позволяющего, исходя из формы какого-либо сложившегося понятия или знания, сводить его к системе операций и действий, порождающих содержание этого понятия или знания. А в качестве одного из основных принципов, регулирующих подобный анализ, вводилась методологическая оппозиция «объект — предмет». Сама эта оппозиция фиксировала опыт изучения связи языка и мышления, попытки создать новый предмет — «теорию мышления». Для решения этой задачи Щедровицкий пытается соединить средства и методы логики и лингвистики, психологии и социологии. Исходным моментом теоретического дискурса в этом случае становилась связь языка и мышления, которая объективировалась в качестве особого синтетического объекта — «языкового мышления», а собственно «язык» и «мышление» трактовались как особые частные и частичные предметы исследования «языкового мышления» [«Языковое мышление и методы его анализа» — тема кандидатской диссертации Щедровицкого, однако защитить эту диссертацию ему удалось только в 1964 году]. Подобная постановка вопроса и способ введения исходных абстракций превращали логическое исследование в методологическое, отправной точкой для которого становилась оппозиция «объект — предмет» и связанный с ней подход к анализу сложных синтетических (органических) целостностей, изучавшихся разными науками и входивших в разные системы знания. Первые результаты подобного подхода содержались в статье Щедровицкого «Языковое мышление и его анализ» [Г. П. Щедровицкий. «Языковое мышление и его анализ. // Вопросы языкознания, 1957, С октября 1960 по август 1965 года Щедровицкий занимает должность младшего научного сотрудника лаборатории психологии и психофизиологии научно-исследовательского института дошкольного воспитания АПН РСФСР. Переход на работу в исследовательский институт создал предпосылки для организации новых форм сотрудничества с психологами и педагогами, основанных на программе операционально-деятельностного подхода к изучению и развитию мышления. Идеи подобного подхода начали широко использоваться в психолого-педагогических исследованиях ситуаций обучения и воспитания, процессов развития в условиях обучения, взаимоотношений детей в условиях совместной деятельности и так далее. Тогда же Щедровицкий (совместно с В первой половине Результаты, полученные Щедровицким в предыдущие годы и апробированные в ходе работы семинара, были обобщены и опубликованы в монографии «Проблемы методологии системных исследований» [Г. П. Щедровицкий. Проблемы методологии системного исследования. — М., 1964]. В этой работе впервые представлен проект методологии как самостоятельной дисциплины и предложен аппарат системного анализа, который впоследствии стал называться «первой категорией системы». Для самого Щедровицкого эта работа во многом символизировала окончание одного этапа развития ММК — этапа «содержательно-генетической логики (эпистемологии) и теории мышления» — и начало другого — этапа «деятельностного подхода и общей теории деятельности». Место этой работы в контексте развития идей ММК как одного из направлений методологического движения вообще существенно определено тем обстоятельством, что в ней, с одной стороны, подведены первые итоги развития методологии как самостоятельного направления В 1964 году Щедровицкий успешно защищает кандидатскую диссертацию по философии по теме «Языковое мышление и методы его анализа», работу над которой он начал сразу после окончания университета. После защиты диссертации ему была присуждена учёная степень кандидата философских наук. В 1965 году Щедровицкий переходит на работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ) при Государственном комитете по науке и технике (ГКНТ СССР), где с августа 1965 по март 1969 года в должности старшего научного сотрудника руководит группой методологии дизайна, разрабатывающей базовые понятия теории деятельности, исследующей особенности проектного мышления и проектной деятельности, развивающей методы исторического и историко-критического анализа. В программно-теоретических работах этого периода, выполненных, в основном, совместно с В эти же годы продолжается цикл проводимых в ММК лингво-семиотических исследований, в которых семиотические проблемы ставятся и обсуждаются с междисциплинарной точки зрения — сопоставляются представления о знаках, развиваемые в психологии и логике, социологии и лингвистике [Щедровицкий Г. П., Садовский В. Н. К характеристике основных направлений исследования знака в логике; психологии и языкознании. Сообщения В 1960-х годах в рамках ММК складывается разветвлённая система методологических семинаров, руководимых Щедровицким, куда входят как «открытые» семинары, куда мог прийти любой, узнавший об их существовании, так и «малые» семинары, проходящие на квартире Щедровицкого, где по вечерам обсуждались наиболее сложные идеи нарождавшейся методологии. Постепенно свои собственные «малые» семинары создают и некоторые из его учеников. В то же время Щедровицкий не упускает возможности вынести свои идеи на широкое обсуждение, он и его последователи регулярно выступают на всесоюзных конференциях — по психолого-педагогической тематике, по логике и методологии науки, по системному подходу. Участие в конференциях в В феврале 1968 года в Москве проходил судебный процесс по делу диссидентов В 1969 году при содействии друзей и знакомых Щедровицкому удаётся устроиться на работу в Центральную учебно-экспериментальную студию союза художников СССР, и он работает в ней до 1974 года, сначала методистом, а затем руководителем. В этот период он продолжает разработку проблем семиотики, герменевтики, исследования особенностей проектного, планирующего и программирующего мышления, занимается анализом перспектив развития методологического мышления и методологии, специфических форм методик и методической работы, продолжает разработку системно-структурной методологии. Тогда же осуществляются интенсивные разработки основ общей теории деятельности, процессов рефлексии и их роли в развитии деятельности, начинается более детализированный анализ процессов коммуникации. Щедровицкий также уделяет большое внимание методологии социологии и перспективам её развития. К концу В 1970-е годы Щедровицкий развивает свои семиотические идеи, связанные с проблемой знака и коммуникации, строит теоретико-методологические схемы для выражения таких традиционных тематизмов, как значение и смысл, мышление и понимание и тому подобное, на языке системно-структурной методологии и теории деятельности [Г. П. Щедровицкий. Структура знака: смыслы и значения. // Проблемы лексикологии. — Минск, 1973; Щедровицкий, В эти же годы особое внимание уделяется проблематике системо-деятельностного подхода и его категориальным средствам. С точки зрения Щедровицкого, в основании нового, методологического представления о системе лежат не «структура», не «материальные элементы», а «процесс», определяющий лицо объекта и конституирующий его целостность. Категория процесса задаёт здесь первый слой представления любого объекта как системы. Этой категории противопоставляется категория «материала», в котором те или иные процессы реализуются. Противопоставление «процесс — материал» и абстрагирование процессов от материала дополняются обратной процедурой «наложения» процессов на материал. Вводятся и оформляются и другие категории системного подхода: с одной стороны, категории «структуры» и «организованности», с другой — «формы», с третьей — «механизма» и «конструкции». Здесь «структура» — это статическое изображение процесса, а «организованность» — своего рода отпечаток структуры на материале. Так образуются слои любого системного объекта, заданные категориями процесса, структуры, организованности, материала. Наряду с этим Щедровицкий выделяет целый ряд направлений в русле системного движения, описывает соотношения между ними, проводит критический анализ программ и проектов построения «теории систем». Он отстаивает тот взгляд на системное движение и системный подход, в соответствии с которым они имеют смысл только как подразделения и особые организованности методологии и методологического подхода [Г. П. Щедровицкий. Системное движение и перспективы развития системно-структурной методологии. — Обнинск, 1974; Щедровицкий. Два понятия системы. // Труды XIII Международного конгресса по истории науки и техники. Т. 1а. — М., 1974; В октябре 1974 года Щедровицкий переходит в Московский областной государственный институт физической культуры (МОГИФК) старшим преподавателем кафедры педагогических дисциплин. Он читает лекции по педагогике и истории педагогики, введению в специальность, ведёт курсы по методологии научно-педагогических исследований в сфере спорта и методологии проектирования систем спортивной подготовки, а также спецкурсы по социально-психологической структуре спортивных коллективов и команд. С 1977 года он также организует исследования по теме «Методические рекомендации по проектированию годичного цикла подготовки (содержание и модели организации учебных занятий с тренерами олимпийского резерва)». Он становится членом научного совета Спорткомитета СССР и руководителем Комиссии структуро-системных исследований и разработок в сфере физкультуры и спорта, проведшей за три года пять всесоюзных совещаний по проблемам системо-деятельностного анализа физкультуры и спорта. В те же годы он руководит (совместно с В 1980–1983 годах Щедровицкий работает старшим научным сотрудником в отделе психологии научно-исследовательского института общей и педагогической психологии Академии педагогических наук СССР (НИИОПП) и руководит исследовательской программой «Анализ техники решения сложных проблем и задач в условиях неполной информации и коллективного действия», совместно реализуемой НИИОПП и МОГИФК. В эти годы была разработана новая форма организации коллективного мышления и деятельности, направленная на решение сложных междисциплинарных, производственных, научно-технических и организационно-управленческих проблем, которая получила название организационно-деятельностных игр (ОДИ). Это послужило своего рода формальным рубежом между «семинарским» и «игровым» периодами существования методологического движения в лице ММК. В отличие от традиционных деловых и учебно-деловых игр содержанием ОДИ стало — по образу и подобию методологического семинара — не усвоение знаний и готовых форм деятельности, а решение проблем. И Вместе с тем, успехи концепции ОДИ вскоре сменились проблемами. Хотя создание и практика ОДИ были обусловлены и развитым арсеналом концептуальных средств методологии и опытом многолетнего руководства методологическим семинаром, новая, игровая действительность оказалась настолько сложной (как в содержательном, социокультурном, так Интеллектуальные продукты осмысления опыта ОДИ представлены Щедровицким в ряде работ этого периода [Г. П. Щедровицкий. Организационно-деятельностная игра как новая форма организации коллективной мыследеятельности. // Методы исследования, диагностики и развития международных трудовых коллективов. — М., 1983; Щедровицкий. Схема мыследеятельности — системно-структурное строение, смысл и содержание. // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник, 1986. — М., 1987]. В них Щедровицкий: 1) разрабатывает представление об ОДИ как о многофокусной организационно-технической системе, имитирующей реальную социокультурную ситуацию и включающей по меньшей мере три фокуса управления ей — методологический, исследовательский и игротехнический, находящиеся в конкурентных отношениях между собой; 2) вводит представления о различных «пространствах» в схеме мыследеятельности — мыслительном, мыслительно-коммуникационном и мыследействования; 3) осуществляет организационно-практический и организационно-технический синтез разных видов мыследеятельности — программирования и проблематизации, организации и коммуникации, и так далее — как составляющих комплексной и системной формы организации коллективной мыследеятельности. В декабре 1983 года в связи с решением Президиума Академии педагогических наук СССР (АПН СССР) о закрытии всех исследований, связанных с психологией организационно-управленческой деятельности, Щедровицкий переходит в Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт по методологии, организации, экономике и автоматизации проектирования и инженерных изысканий (ЦНИИпроект) при Госстрое СССР, где работает старшим научным сотрудником в отделе методологии и теории инженерных изысканий, который в 1986 году был передан (в процессе реорганизации) в Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям и строительству Госстроя СССР (ПНИИИИС). Одновременно он ведёт межвузовский семинар по системному подходу в геологии в Московском институте нефтехимической и газовой промышленности имени Изменившаяся во второй половине Последним местом работы Щедровицкого была Международная Академия бизнеса и банковского дела в Тольятти (в настоящее время — Тольяттинская Академия управления), где он Г. П. Щедровицкий ушёл из жизни 3 февраля 1994 года на своей даче в Болшево в возрасте 64 лет. С уходом его из жизни ММК прекратил своё существование, а методологически ориентированные группы его участников разделились на отдельные школы, направления и проекты. На основе идей, концепций и разработок Щедровицкого и его единомышленников, а также результатов их деятельности, в России сложилось философско-методологическое движение. В его рамках публикуются работы из архива Щедровицкого, проводятся ежегодные «Чтения», посвящённые его памяти, отдельные методологические семинары и тематические дискуссии, ведётся аналитическая и проектная деятельность. Круг интересов и размах научного творчества Щедровицкого был чрезвычайно широк и разнообразен: педагогика и логика, теория деятельности и методология исследований и разработок, философия науки и техники, проектирования и организации, психология и социология, языкознание и семиотика. Оставленное им научное наследие включает множество текстов — отдельные статьи и монографические исследования, курсы лекций, прочитанные им в разные годы, материалы многолетних дискуссий, докладов и обсуждений, проходивших в течение трёх десятков лет в ММК, рукописи начатых и незавершённых работ, автобиографические материалы и другие работы. На сегодняшний день из всего этого обширного наследия опубликовано свыше 30 книг, в которых воспроизводятся как прижизненные публикации Щедровицкого, так и ранее неизвестные широкой аудитории тексты, а также стенограммы докладов, лекций и публичных выступлений. | |

Библиография | |

Справочная и биографическая информация: | |

| |

Издания и публикации: | |

| |

Щедровицкий Георгий Петрович

Публикации |

|---|

Книги и статьи: |

Щедровицкий Георгий Петрович: Система педагогических исследований05.09.2013 Щедровицкий Г. П. Система педагогических исследований. Методологический анализ. В сборнике: «Педагогика и логика». — М., 1993. |

Щедровицкий Георгий Петрович: Программирование научных исследований и разработок10.08.2013 Щедровицкий Г. П. Программирование научных исследований и разработок. Типология ситуаций проведения изысканий. |

Щедровицкий Георгий Петрович: Философия. Наука. Методология06.03.2011 Щедровицкий, Г. П. Философия. Наука. Методология. Редакторы-составители: |

Щедровицкий Георгий Петрович: Избранные труды20.02.2011 Щедровицкий Г. П. Избранные труды. — М., 1994. |

Щедровицкий Георгий Петрович: Деятельность, Поведение, жизнь05.06.2009 Щедровицкий Г. П. Деятельность, Поведение, жизнь. Публикуемый текст представляет собой запись доклада и обсуждения, которое состоялось 22 июня 1982 года. |

Щедровицкий Георгий Петрович: Путеводитель по методологии организации, руководства и управления20.08.2008 Щедровицкий Г. П. Путеводитель по методологии организации, руководства и управления. Хрестоматия. — М., 2003. |

Щедровицкий Георгий Петрович: Смысл и понимание03.09.2006 Щедровицкий Г. П. Смысл и понимание. Вопросы психологии и методики обучения. |

Доклады и лекции: |

Щедровицкий Георгий Петрович: Начала системно-структурного исследования взаимоотношений людей в малых группах. Цикл лекций08.09.2013 Щедровицкий Г. П. Начала системно-структурного исследования взаимоотношений людей в малых группах. Цикл лекций. // Из архива |

Щедровицкий Георгий Петрович: Психология и методология. Ситуация и условия возникновения концепции поэтапного формирования умственных действий05.06.2009 Щедровицкий Г. П., |

Щедровицкий Георгий Петрович: Процессы и структуры в мышлении. Цикл лекций28.07.2008 Щедровицкий Г. П. Процессы и структуры в мышлении. Цикл лекций. Из архива |

Щедровицкий Георгий Петрович: Знаки и деятельность22.05.2008 Щедровицкий Г. П. Знаки и деятельность. — М., 2004. |

Щедровицкий Георгий Петрович: Рефлексия в деятельности07.06.2007 Щедровицкий Г. П. Рефлексия в деятельности. Доклад на совместных заседаниях системно-структурного семинара и семинара по исследованию рефлексивных процессов. — |