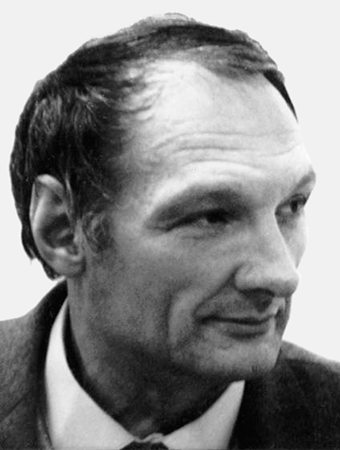

Георгий Петрович Щедровицкий ( | |

IНасущная задача современной педагогики — об этом сейчас много говорят и пишут — состоит в том, чтобы найти эффективные пути оптимизации и совершенствования процессов обучения и воспитания в средней и высшей школе. Но такая постановка вопроса совершенно автоматически И это нетрудно объяснить. Ведь обучение и учебная деятельность немыслимы без общения и передачи знаний. А каковы законы и техника общения, что представляют собой тексты устных и письменных сообщений, как они понимаются и осмысливаются, что такое знания, как они выражаются в текстах сообщений и как извлекаются из них в процессах понимания — всё это остаётся до сих пор неизвестным педагогу и не может быть учтено им при организации своей работы. Раньше во всём этом не было никакой проблемы — педагогу достаточно было обыденного умения говорить и общаться со своими учениками. Но теперь, когда поставлена задача качественно усовершенствовать педагогическую работу, знание законов коммуникации, строения знаний и способов пользования ими, знание законов и техники смыслообразования и тому подобного, действительно стало необходимым и, может быть, даже наиболее важным условием эффективной организации практической работы педагога. Именно поэтому теоретическая педагогика вынуждена обращаться в последние десятилетия к социологии и культурологии, к эпистемологии, семантике и теории коммуникации, именно поэтому она ставит перед этими дисциплинами новые, педагогически ориентированные задачи и проблемы, именно поэтому всё больше втягивает их в свою орбиту. И сейчас этот процесс стал уже столь очевидным, что мы можем с уверенностью говорить о появлении в недалёком будущем наряду с [педагогической психологией таких дисциплин как педагогическая социология, педагогическая культурология, педагогическая теория знания и педагогическая теория общения (ср. [1], [2], [3]). Всё это действительно стало зримым и может предсказываться как близкое будущее теоретической педагогики, но это будущее надо ещё сделать, и реальный путь к нему может идти только через постепенное и всё большее сближение педагогики с уже существующими научными и методологическими исследованиями норм культуры, процессов коммуникации, смыслообразования и мышления, структур обиходных и научных знаний и так далее, через критический анализ понятий, используемых в этих исследованиях, и приспособление их к нуждам и специфическим запросам сегодняшней педагогики. Именно в этом цель и смысл предпринимаемой нами методологической работы. Сначала она захватит существующие представления о смысле, потом — различные взгляды на понимание и связь его с мышлением, IIОсуществление этой программы предполагает, что на Если бы в настоящее время уже существовали научные предметы, воспроизводящие смысл и понимание (или знание и мышление) в виде объектов научного исследования (реально-эмпирических или идеально-мыслительных), то мы могли бы надеяться, взяв их за основу, произвести затем такие трансформации, которые привели бы их к нужному для нас «педагогическому» виду. Но таких предметов на деле до сих пор нет ни в области исследований понимания и смысла, ни |b области исследований мышления и знаний. По сути дела, все эти образования — «знание» и «мышление» в такой же мере, как «смысл» и «понимание» — существуют только в виде предметов нормативной и практико-методической деятельности (ср. [8: На первый взгляд такая оценка существующего положения дел может показаться несправедливой. В последние 100 лет в этих областях действительно предпринималась масса усилий создать подлинные конструктивно-технические и естественно-научные предметы. В области изучения смыслов и значений сложились два достаточно мощных направления работы: лингвистическая семантика и логическая семантика. Появилось много новых терминов, казалось бы существенно уточняющих и дополняющих традиционное противопоставление «смысл — значение». Уже одно перечисление этих терминов — «экстенсионал», «интенсионал», «денотат», «сигнификат», «коннотат», «референт», «интерпретанта» и так далее — невольно порождает веру в то, что лингвистическая и логическая семантика Но даже если предположить, что в рамках своих исходных концепций все эти термины выражают Takое положение дел нетрудно понять и объяснить. Ведь первоначально понятия «содержание» и «объём» (или «смысл» и «значение») возникают в качестве средств анализа текстов и систем языка (см. [37: Очень удобные для организации средств нашей собственной деятельности, эти схемы, вместе с тем, не изображают и не представляют ничего из мира объектов; их структурная форма, если можно о ней говорить, все эти чёрточки, линии, и стрелки, представленные на схемах, не имеют никаких объективных референтов. Их значение лишь в одном — организовать наше собственное мышление и нашу собственную деятельность с этими средствами. А если мы будем уж очень настойчивыми и неотступно будем искать для всех этих элементов знаковой формы то сути дела для «фигур» в терминологии Л. Ельмслева), Но из этого утверждения с необходимостью следует, что мы не можем, имея перед глазами все эти схемы и ориентируясь на них, задавать вопрос о возможных объективных связях или зависимостях между смыслами и значениями (или между содержанием и объёмом): в качестве разных средств анализа понятие содержания и понятие объёма, так же, как понятие смысла и понятие значения, связаны между собой только деятельностью употребления их. А чтобы поставить вопрос об объективных связях между самими смыслами и значениями (или содержанием и объёмом) и, тем более, чтобы отвечать на этот вопрос, нужны совсем иные схемы — такие, которые дают представление о естественной субстанции, в которой существуют смыслы и значения (или содержание и объём). Иначе говоря, если мы хотим соотнести «смыслы» и «значения» (или «содержание» и «объём») не просто как средства нашей мыслительной деятельности, а как некие объективные сущности, если мы хотим ответить на вопрос, как они связаны между собой объективно, то для этого мы прежде всего должны ответить на вопрос, где, как До сих пор.как в лингвистике и логике, так Именно эти соображения позволяют нам сделать общее утверждение, что, хотя проблемой смысла в течение веков занимались многие мыслители, никаких научных знаний о смысле так до сих пор и не было создано. По сути дела, в лучшем случае всё сводилось к одной лишь оппозиции «смысла» и «значения» (или к оппозиции «содержания» и «объёма»), и эта оппозиция была не «знаниевой», а лишь смыслоразличительной (ср. [3l: 182], [ То же самое, в принципе, можно показать В принципе, такое замечание будет основательным, а если бы мы стремились к доказательствам выдвинутых нами положений, то его можно было бы рассматривать и как возражение. Но смысл и назначение этой части статьи состояли совсем не в том, чтобы доказывать IIIИтак, постараемся подытожить наши рассуждения. Практические задачи оптимизации и совершенствования процессов обучения и воспитания в высшей школе заставляют нас развёртывать специальные научные исследования процессов коммуникации и передачи знаний. В этом контексте мы сталкиваемся с проблемой смысла и значения: хотя само это различение было произведено едва ли не 2500 лет назад, сами смыслы и значении так до сих нор и не стали предметами собственно научного знания. Между тем, наша задача состоит именно в том, чтобы превратить их, наконец, в предметы научного исследования. Но для того, чтобы это сделать, нам нужно чётко представить себе, что такое научный предмет, как он устроен и какие основные принципы и правила конструирования научных предметов для новых областей научного исследования. Такое переформулирование проблемы и связанных с ней задач исследования заставляет нас выйти в методологический слой работы и специально рассмотреть понятие научного предмета с тем, чтобы потом мы могли сознательно пользоваться им как в исторической критике уже существующих представлений о смысле и значении, так и при конструировании тех научных предметов, в которых смыслы и значения будут описываться и воспроизводиться специфически научными способами. Обсуждению вопросов этого круга будет посвящена следующая статья. | |

Примечания | |

|---|---|

| |

Библиография | |

| |