Марк Владимирович Рац — доктор геолого-минералогических наук, профессор, методолог, эксперт фонда «Институт развития имени Г. П. Щедровицкого». В Сергей Иванович Котельников — методолог, эксперт фонда «Институт развития имени Г. П. Щедровицкого». В публикуемой статье ставится задача коренного переосмысления базовых понятий политической философии с позиций деятельностного подхода. Ключевые проблемы современности авторы представили в виде следствия господства поведенческой онтологии, не релевантной идее преобразовательной деятельности. В таком контексте понимается и базовая категория политики — власть — как «оестествившаяся» форма управления, лишённого рефлексивно-мыслительной составляющей. В качестве альтернативы такой власти предлагаются рефлексивно-диалогические отношения и управленческая деятельность. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Б. Спиноза.

Пословица. 1. Мы и наш мир (вместо введения)

Эрих Фромм.

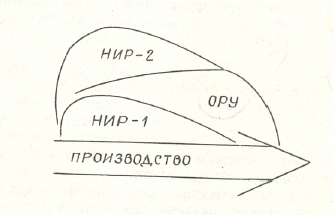

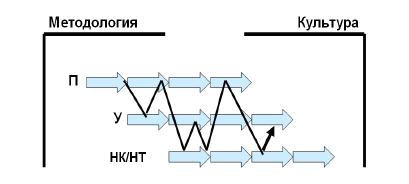

У. Голдинг. Название данной работы до некоторой степени провокативно (как, Попросту говоря, нашу работу не следует понимать как теорию, «то есть незаинтересованное бездеятельное созерцание» [Филиппов 2009]. Пользуясь привычным языком, можно сказать, что это практическая философия, то есть продолжение линии классической политической философии, как подчёркивал Л. Штраус, отличающейся «своим непосредственным отношением к политической жизни» [Штраус 2000: Зачем нужна вся эта философия? Мы будем обсуждать различные формы правления, называя так здесь и далее нерасчленённый феномен власти и управления на любом уровне человеческого общежития. При этом мы исходим из представления, что в основе исторически сложившихся в современном мире форм правления лежит власть, понимаемая как способность одних людей принудить других делать то и так, что и как считают нужным первые. Такое принуждение, а, следовательно, и социальные отношения господства/подчинения считаются допустимыми и даже неизбежными, но вопрос об условиях и границах их допустимости остаётся не до конца прояснённым. Мы имеем в виду не только государственную власть, поэтому такая постановка вопроса шире вечного, но тем не менее частного вопроса политической философии о задачах и пределах государственной власти. Тем не менее, можно понимать дело так, что против злоупотребления властью (в форме произвола, несправедливости, ущемления свободы и так далее) были направлены усилия западной общественно-политической мысли, ещё во времена Античности, а особенно последние триста-четыреста лет. И не зря: различия в этом плане между древними царствами и современными «развитыми» странами впечатляют, но тем не менее, особенно, если посмотреть, что происходит за границами европейского культурного ареала, трудно посчитать дело сделанным; достигнутые успехи довольно относительны, и работа в этом направлении продолжается. Мы полагаем, что характерное для ММК последовательное противопоставление натуралистического и деятельностного подходов очень полезно в сложившейся ситуации, а исповедуемый нами деятельностный подход может и должен внести свой вклад в эту работу. Остановимся чуть подробнее на своей позиции. Если не углубляться в историю философии (а это отдельная большая работа), специальный интерес к феномену человеческой деятельности и осмыслению её роли в нашем мире появился только в ХХ веке в трудах Т. Котарбиньского и Л. Мизеса, а затем в многолетней работе и С учётом сказанного важно, что классическая политическая мысль центрировалась как на первой реальности, на формах человеческого общежития, прежде всего — по мере их становления — на понятиях государства и права, обсуждавшихся в связи с идеей власти. В ХХ веке всё это получило дополнительную — институциональную интерпретацию. Но развитие деятельностного подхода и деятельностной онтологии задало другую фокусировку, другой вектор обсуждения этих «вечных вопросов»: появилась возможность центрироваться на самой человеческой деятельности. Применительно к нашей теме именно в этом мы вслед за Двигаясь означенным образом, на первых шагах мы вынуждены оставить в стороне феномены, на которых центрировалось внимание классиков общественно-политической мысли. Человеческое общежитие, государство и право, общество, социальные институты — всё это для нас вторичные организованности мышления и деятельности. Но тогда именно на последних, на мышлении и деятельности мы должны сосредоточить своё внимание с тем, чтобы в дальнейшем проследить, как они порождают названные организованности (или «превращаются» в них), и каковы наши возможности повлиять на эти процессы. Таким образом, наша логика, в этом отношении диаметрально противоположна традиционной и пока доминирующей. Такова вторая наиболее важная особенность нашей позиции. Здесь нужно хотя бы краткое пояснение. Ориентиры, с которыми оперируют практикующие политики, такие как, например, благосостояние населения, природные ресурсы, стабильность и так далее для нас проблематичны. Например, мы не можем рассматривать благосостояние населения как единственный или конечный ориентир политики. Ориентация на так называемые «природные ресурсы» гарантирует нам прогрессирующее отставание от «развитых стран», потому что по понятию «ресурсы» таковых в природе вовсе нет, а полезность «полезных ископаемых» (и соответственно их превращение в ресурсы) определяется уровнем технологического развития общества. Стабильность необходима, но заведомо недостаточна и так далее. Но даже до этих понятий «среднего уровня» ещё нужно дойти, начиная с нашей картины мира и двигаясь от абстрактного к конкретному. Пока этот путь не пройден, — а мы делаем по нему лишь первые шаги, — наша работа не предназначается действующим политикам. Наконец, третья особенность нашей позиции, сугубо важная в данной работе: центрируясь на мышлении и деятельности, в качестве альтернативы властным отношениям мы рассматриваем рефлексивно-диалогические отношения и управленческую деятельность. Но управленческая деятельность автономизировалась, получила массовое распространение и начала развиваться (следует подчеркнуть, что, с нашей точки зрения, процесс этот находится в начальной фазе) только в ХХ веке параллельно с осмыслением самого феномена деятельности. Мы полагаем, что это неслучайно. Поэтому именно представление управленческой деятельности во всём многообразии, формирующейся вокруг неё сферы (и даже полисферы), получившей наименование «деятельности над деятельностью» выходит далее на авансцену наших интересов. Означенному кругу вопросов посвящена первая часть настоящей работы, играющая роль введения, без которого за отсутствием необходимого языка нам трудно сформулировать даже свои цели. Соответственно мы начнём с постановки и самого краткого обсуждения проблем, вызвавших к жизни эту нашу работу, а также принимаемых нами подходных и онтологических оснований её проведения. Во второй части мы представим картину управленческой деятельности в самом широком понимании Мы должны также предупредить читателя, что ему предстоит нелёгкая работа, но было бы нереалистично рассчитывать на простые решения глобальных общественно-политических проблем даже на уровне подходов и первоначальных эскизов. В связи с этим необходимо иметь в виду, что мы работаем в мыслительной действительности — в отличие от реальности жизни, видимой «за окном», — но не теряем своей практической ориентации и периодически осуществляем «зашнуровку» одного с другим. Чтобы подчеркнуть связь с «жизнью» обсуждаемых довольно абстрактных материй, мы пользуемся иногда и примерами из текущей периодики. 1.1. ПроблематизацияКак пишет в недавней статье Л. Шевцова [Шевцова 2014], ссылаясь на З. Баумана, мы живём в межвременьи, в interregnum’е. «Это время, когда устарели, перестали работать нынешние формы организации общественной жизни — и система мирового порядка, и прежние формы государственности, и нынешняя модель либеральной демократии, и былые представления о политике и международных отношениях. Между тем, появились новые вызовы, на которые ни мир в целом, ни самая продвинутая цивилизация — Запад — не в силах ответить». Как говорит сам Бауман [Бауман 2011], мы живём теперь в «текучей современности», где происходящие перемены не имеют определённой направленности, а потому всегда неожиданны. Мы (на сей раз авторы статьи) разделяем эту точку зрения и попробуем раскрыть приведённые, очень общие тезисы в интересующем нас плане. Опыт XX века проблематизировал исторически сложившиеся крупные формы организации человеческого общежития, прежде всего государственные. (Мы уж не говорим о планетарных: неэффективность ООН давно стала притчей во языцех, а международное право пока пребывает в состоянии полуфабриката.) ГУЛАГ и Освенцим не были случайностью и, как выяснилось в результате десятилетий напряжённого анализа, «Холокост, равно как ГУЛАГ и Хиросима, вполне возможен в рамках модернизации. В условиях технократического общества, где средства подменяют ценности и цели, где «эффективные менеджеры» абстрагируются от социальной цены реформ и управленческих действий, Холокост — не история, он актуален и может вернуться в мир в новом образе» [5]. Опираясь на концепцию З. Баумана [Бауман 2010], мы утверждаем, что Холокост — всего лишь одно из следствий хорошо известной мегамашинной организации коллективной работы, описанной в другой, давно ставшей классической книге Л. Мамфорда [Мамфорд 2001]. Собственно, именно это показывает Бауман, хотя он не пользуется термином «мегамашина». Напомним, что мегамашиной принято называть социальную пирамиду, выстроенную из индивидов, за каждым из которых закрепляется определённые место и функция, но все они подчинены власти единого центра и лишены возможности целеполагания, а, следовательно, и осуществления осмысленной деятельности. Машины уничтожения — всего лишь крайний случай, а заметные черты мегамашинной организации можно найти едва ли не на любом предприятии Тезис Л. Мамфорда, гласящий, что «машино-ориентированная метафизика взывает к замене: она устарела» [Мамфорд 1986], пока так и остался лишь стратегическим ориентиром, мало того, что далеко не общепринятым, но, кажется, изрядно подзабытым. Мы берём его на вооружение. Наш замысел состоит в том, чтобы сделать следующий шаг в означенном направлении и, в конечном счёте, попытаться разработать (а пока скажем скромнее: наметить) такие формы и способы организации общежития, которые минимизировали бы машинную организацию и сделали повторение трагедий XX века невозможным. Зафиксировав сказанное как первую проблему, попробуем расширить свой взгляд на современный мир. Многие эксперты, особенно в России связывают свои надежды на совершенствование общественного устройства с социальными институтами, роль которых, действительно, трудно переоценить. Вообще говоря, институты выступают в качестве промежуточного этапа как в историческом становлении доминирующей ныне государственно-правовой формы организации общежития, так Пока, однако, упомянутые надежды не оправдались, и мы думаем, что неслучайно. Повторим, что, с нашей точки зрения, при всём их значении, институты вторичны, и фокусировать внимание нужно, прежде всего, на поведении/деятельности (которыми мы дальше и занимаемся). Если же говорить об институтах, то для начала (мы к ним ещё вернёмся) надо бы разобраться, что именно мы хотим институционализировать, и что не устраивает нас в наличных институтах. Хотя институциональная организация вроде бы противостоит мегамашинной, но на практике власть нередко вытесняет и замещает институты мегамашинами, наследующими их способность к воспроизводству, что отчётливо видно в России. Здесь можно усмотреть своего рода псевдоморфозу мегамашинной организации по институтам. Хорошим примером может служить вытеснение института правосудия мегамашиной судопроизводства («басманным правосудием»). Другой пример — сфера исполнения наказаний (ФСИН), которая из института, каким должна была бы быть по идее, превратилась в чистую мегамашину, успешно воспроизводящуюся со сталинских времён. Итак, практика свидетельствует, что институционализация как таковая не способна противостоять экспансии мегамашин. В условиях авторитарной власти институционализация регулярно обращается ритуализацией. Прибегая к метафоре, вопреки кажимости можно сказать, что, если институты подобны травоядным животным, то мегамашины — типичные хищники. Мы вынуждены искать новые пути и разрабатывать средства для решения этой проблемы, укоренённой, Имея в виду этот путь, нужно сделать одно парадоксальное (на фоне сказанного выше) замечание. К осмыслению этой оппозиции (поведение vs деятельность) как наиболее важной в рамках деятельностной онтологии мы пришли в результате сопоставления власти и управления. Оказалось, что в первом приближении власть и управление можно (а, с нашей точки зрения, и нужно) рассматривать как проявления поведения и деятельности соответственно. Но этот наиболее важный для нас тезис требует специального обоснования и развёртывания, а потому не может быть изначально поставлен во главу угла: к нему ещё нужно прийти. Мы обратимся к нему во втором разделе нашего «вместо введения», а пока следует отметить, что всё сказанное имеет прямое отношение к ведущим политическим идеям нынешнего времени — идеям демократии и правового государства, связываемым большинством экспертов именно с институциональными формами организации. Известно, что Гитлер получил пост рейхсканцлера демократическим путём, как приходят к власти и исламисты в ходе далеко не закончившейся «арабской весны», трактуемой обычно на Западе как шаг демократизации. Так что представительная демократия вместе с правовой системой в формах, исторически сложившихся в «развитых» странах, отнюдь не мешают повторению пройденного. А других приемлемых для европейцев форм мы пока не знаем. Судя по многим признакам, эти системы вообще исчерпали свой ресурс и требуют коренного переосмысления. Характерный симптом — заметное падение доверия к властям предержащим по всему миру, о котором уже говорят СМИ [6]. О кризисе права Г. Берман [Берман 1998: 54] писал ещё тридцать лет назад, и ситуация с тех пор только ухудшилась. Как отмечает В. Пономарёв [Пономарёв 2010], после распада социалистического лагеря «возникла необходимость осмысления демократии как реального принципа общественной жизни, а не абстрактной цели мирового развития». При этом, однако, очевидна «фатальная нехватка политических идей… Торжество политического прагматизма воспринимается в качестве основного свидетельства краха демократии как мировоззренческой системы». Европа, кажется, утеряла былой драйв, попала в ловушку популизма (в этом смысле характерны работы Ю. Латыниной [Латынина 2011а, 2011b, 2012, 2013 и другие], опирающиеся на классические идеи Дж. Ст. Милля) и сдаёт позиции под напором наступающего исламизма; Америка под руководством Обамы начала движение в ту же сторону. Глобальные перспективы так же неутешительны, и касается это в равной мере, как демографии (точнее, географических особенностей воспроизводства населения [Вишневский 2010]), так и напрямую связанных с ней доминирующих типов ментальности и культуры [Попов 2013] вместе с присущими им формами правления. В связи со всеми этими обстоятельствами, даже и плохо осознаваемыми, неудивительно распространение апокалиптических умонастроений вообще, разговоров не только что о «сумерках Запада», но об антропологическом кризисе и так далее. С нашей точки зрения, дело «всего лишь» в недостатке рефлексии и мышления, которые надо восполнять, а всё остальное — различные «превращённые формы» этого дефицита. Характерный и поучительный пример в этом плане — так называемый «закон техногуманитарного баланса» — типичный пример продукта, порождённого натуралистически ориентированным сознанием. В соответствии с этим законом, или гипотезой, «развитие культурных регуляторов поведения и мышления сопряжено с техническим прогрессом: увеличение мощи технологий требует выработки всё более сложных нравственных ограничителей. Общества, не сумевшие своевременно адаптироваться к возросшим инструментальным возможностям, подрывают природные и/или геополитические основы своего существования» [Назаретян б/д]. Мы думаем, что никакого такого «закона» не существует, а проблема в самом общем виде состоит как раз в систематическом и, кажется, нарастающем отставании рефлексии и осмысления происходящего от стремительно умножающихся инструментальных возможностей. Разумеется, не мы первые говорим обо всём этом: достаточно сослаться на М. Хоркхаймера и франкфуртцев с их критикой инструментального разума [Хоркхаймер 2011] или на «очередной инструментальный кризис» З. Баумана [Бауман 2006b]. А можно вспомнить ещё раз Л. Мамфорда [Мамфорд 1986], говорившего о серьёзных причинах «для пересмотра всей картины как человеческого, так и технического развития, на котором основывается современная организация западного общества», и требовавшего «объяснить, почему весь процесс технического развития стал… принудительным, тоталитарным…». Но в Сказанное об институтах и демократии можно условно понимать как вторую проблему современного мира, очевидным образом, связанную с первой. Но в словах Мамфорда о тоталитарности технического развития мы видим ещё одну, третью проблему, вставшую во весь рост только в последние годы, вроде бы самостоятельную, но вместе с тем усугубляющую опасности, таящиеся в первых двух. Мы имеем в виду активное развитие техники, ориентированной на умощнение именно инструментальных возможностей разума. Стремительное совершенствование, умножение функций (своего рода «разделение труда») и массовое распространение огромного числа разнообразных гаджетов сильно опережает наши способности не только осмыслить происходящее, но даже просто уследить за идущими при этом переменами в жизни миллиардов людей. А перемены идут катастрофические. Выделим здесь два момента: миллиарды и инструментальную ориентацию. Миллиарды означают, что пользователями гаджетов оказываются люди — уже сегодня их, кажется, большинство — малограмотные. Резкий рост инструментальной оснащённости повышает возможности каждого влиять на окружающий мир при недостаточном понимании происходящего и рефлексии собственных действий. Ситуация напоминает хрестоматийного ребёнка со спичками, но в страновом, Простейшие примеры здесь — ставшие хрестоматийными ненужность таблицы умножения, отказ от чтения, заменяемого видео и мультимедийными «игрушками», формирование «клипового сознания». Ещё только начинает осознаваться эффект свёртывания коммуникации, требующей навыков осуществления хотя бы элементарных логических умозаключений, замещения её обменом сигнальными «эсэмэсками». Исчезновение из повседневной практики письменных текстов, замена диалога примитивным обменом информацией не могут не привести к смене пока доминирующих в странах европейского культурного ареала привычных форм интеллектуальной жизни. Возникает соблазн оценить всё это как деградацию, хотя, наверное, такая оценка преждевременна: мы ещё очень плохо представляем себе означенную перспективу [подробнее о ней см. Попов 2013]. Но с полным основанием можно сказать, что мы не только не готовы к грядущим переменам, но Мы полагаем, что сегодня у нас нет средств для решения намеченных проблем, и тут самое время ещё раз вспомнить Хоркхаймера. «… Современная склонность воплощать всякую идею в действие или в активное воздержание от действия — один из симптомов нынешнего культурного кризиса: действие ради действия никоим образом не предпочтительнее мысли ради мысли, а, возможно, даже менее желательно» [Хоркхаймер 2011: 6]. В этом смысле особенности нашей «текучей современности» ничего не меняют, и спустя шестьдесят с лишним лет после того, как это было написано, мы можем уточнить, что для нас речь идёт именно о мысли ради действия. Тогда, оборачиваясь на нашу выросшую на молоке науки техногенную цивилизацию, резонно задаться вопросом, почему молчат (или, напротив, говорят слишком много и вразнобой?) наши общественные и шире — социогуманитарные науки? Если угодно, это четвёртая, хотя и вторичная проблема в нашем ряду. К какой бы области социогуманитарного знания мы ни обратились, в последнее время едва ли не везде речь идёт о кризисе и необходимости новых подходов, происходят «методологические революции», «кардинальные обновления» и разнообразные «повороты» (от лингвистического до антропологического). И. Шапиро [Шапиро 2011] и вовсе пишет о бегстве от реальности в социогуманитарных науках. Ближе к нашей теме мы не откроем Америки, зафиксировав для начала, что эффективность политико-управленческих наук оставляет желать лучшего. Что касается России, можно сказать и больше: у нас нет практически никакой связи между принятием политических решений и достижениями науки [7]. Вряд ли такое положение можно считать нормальным, но вряд ли можно рассчитывать и на его изменение подручными средствами. В связи с этим кстати напомнить, что З. Бауман наглядно продемонстрировал органическую неспособность социологии извлечь уроки из феномена Холокоста. А ведь социология старше и более разработана, чем политическая наука или теория управления: последние только зарождались, в пору работы таких классиков первой, как М. Вебер, Э. Дюркгейм или Г. Зиммель. На наш взгляд, здесь дело в принципе. Классическая наука по понятию нацелена на познание законов жизни исследуемых ей объектов (Мы ещё вернёмся к этой теме, но должны сразу предупредить, что не можем входить здесь в подробности, касающиеся типологии наук). Однако люди, пока они остаются людьми, действуют не законосообразно, а целесообразно. Поэтому любые «естественные законы» (которые открываются/находятся наукой в обществе, а не принимаются законодателем, как юридические), претендующие на регулирование деятельности людей и человеческого общежития как процесса, в лучшем случае схватывают одну сторону жизненного мира, оставляя в стороне вторую и не менее важную — целевую. А, поскольку эти стороны отнюдь не складываются, а сложным образом сочетаются, эти законы ничего не регулируют, и такая односторонность приводит к грубым ошибкам. Что следует делать, и будут делать люди и их группы в тех или иных обстоятельствах, не зависит от устройства вещей, а, следовательно, это вопрос, в принципе не подведомственный науке галилеевского типа. (Первая часть этого тезиса принадлежит ещё Д. Юму и известна как «гильотина Юма» [Блауг 2004: 190]; во второй — насчёт науки — фиксируется относительно свежая проблема, в полный рост поставленная впервые только в работах В самом общем виде мы понимаем дело так, что в истории человеческого рода можно выделить два больших этапа. На первом люди были озабочены удовлетворением физиологических потребностей и поддержанием своего существования в природе, «завоеванием природы». С помощью науки и техники это дело худо-бедно сделано (как минимум, применительно к так называемому «золотому миллиарду») и продолжает делаться: миллиард быстро перерастает рамки миллиарда. Но при этом на нынешнем, втором этапе становления цивилизации первостепенное значение приобрели проблемы человеческого общежития, которые и определяют жизнь человечества. Из чего, в частности, следует, что в нынешнее время ведущая роль должна принадлежать социогуманитарным наукам, которые явно к этому не готовы (Следует подчеркнуть, что это не более чем частность: в общем же речь должна идти о пересмотре и переосмыслении нашей картины мира, и настоящую работу надо понимать именно в этом контексте). Здесь следует вспомнить обсуждавшуюся М. Бахтиным [Бахтин 1986] «дурную неслиянность культуры и жизни», раскол мира теорий и жизненного мира, которые призван преодолеть поступок. Но только после уроков ХХ века, довёдшего этот раскол до трагедий ГУЛАГа и Холокоста, мы начинаем понимать, что говорить о расколе или, наоборот, связи культуры и жизни можно только положив их изначально как разные сущности. Это было артикулировано и схематизировано ещё до публикации работы Бахтина в ММК [Щедровицкий 1995: В итоге у нас нет понятия культуры, место которого занимают бесконечные определения, не позволяющие даже внятно категоризовать культуру: она трактуется как деятельность, как её продукт, как система кодов и так далее. Работа с культурой, культурная политика превращаются в «работу без понятия». Наряду с этими общими соображениями у каждой страны есть свои скелеты в шкафу. Что касается России, интересующей нас в первую очередь, то у неё есть своя особая история и современное состояние дел, которые превращают вопрос о формах и способах организации нашего общежития во вдвойне актуальный. Конечно, эти формы во многом наследуются, чем и определяется страновая специфика вообще, но мы считаем, что наряду с «наследственностью», не меньшую роль играет изменчивость. И, если первая определяется национальной культурой, ментальностью и соответствующими формами организации жизнедеятельности людей, то вторая зависит, в первую очередь, именно от существующих форм правления, от сакраментальной пары управления и власти. При обсуждении этой линии (ей будет посвящена третья часть данной работы) мы глядим одним глазом в историю России, а другим в историю мысли и связанную с ней историю других стран европейского культурного ареала. На Западе наблюдаются постоянные смены форм правления, связанные среди прочего с подспудными удивительными метаморфозами соответствующих, казалось бы, вечных, понятий политики и власти, которые определяют формы организации и ход жизни общества и страны. В России, напротив, на протяжении всего Нового времени мы видим воспроизводство самодержавной власти, меняющей лишь своё обличье и периодически повторяющей безуспешные попытки модернизации. Именно это «возвратно-поступательное» движение обычно квалифицируют как основную проблемную ситуацию в истории России [см., например, серии статей в «Ведомостях» за ноябрь-декабрь 2012 года Мы не склонны преувеличивать значение обсуждаемой при этом цикличности: более важным мы считаем отсутствие (или затруднённость, замедленность — смотря потому, о каких сторонах жизни идёт речь) поступательного развития. Вместе с тем, мы считаем, что это всего лишь симптом, а отставание России и судорожные попытки догнать другие страны европейского культурного ареала предопределены разрывом между развитием мысли и стабильностью сложившихся форм правления — страною Вместе с тем, система, сложившаяся на Западе лишь в некотором смысле Именно с этой установкой мы связываем возможность исторического перехода от привычно воспроизводящейся, оестествившейся в России системы «судорожной модернизации» к режиму «устойчивого развития» [9]. Другой и не менее важный вопрос, как можно реализовать сказанное, а, с нашей точки зрения, это и есть дело управленцев — в отличие от политиков и властей предержащих. 1.2. Новая онтологияМы исходим из убеждения, что чем более масштабные перемены назревают и/или происходят в нашем мире, тем более глубокого переосмысления наших понятий и представлений они требуют. В частности, мы полагаем, что намеченные Но, возвращаясь к заявленной теме, надо принимать в расчёт два обстоятельства. Такое «заявление», по существу, было сделано во второй половине прошлого века трудами нашего учителя Наиболее широким, предельным контекстом для нас служит противопоставление подходов: впитанного нами с молоком матери натуралистического и (системо) деятельностного. Для краткости мы будем говорить о деятельностном, имея в виду всё же его версию, разработанную в ММК, вкупе с порождаемой им деятельностной картиной мира, наиболее ёмко и сжато охарактеризованных в статье Щедровицкого [Щедровицкий 1995: Напротив, «наши (деятельностные. — К этому надо добавить, что деятельностный подход не только противостоит натуралистическому, но и включает его в себя в качестве частного случая. Достаточно «выключить» объемлющую, создающую объекты и представления о них мыследеятельность, или (что, в сущности, то же) представить мир «естественным», как деятельностная картина мира превратится в привычную для нас натуралистическую. Иначе говоря, если исходить из того, что искусственное начало привносится в наш мир мышлением (а мы считаем, что дело обстоит именно так), в натуралистической (научной) картине мира, полагаемого как «естественный», нет места для (мысле) деятельности [Рац 2010а] [12]. Но в отличие от этой «научной картины», в интересующих нас приложениях к жизни общества именно категория деятельности не только оказывается ключевой [о категории деятельности см. Щедровицкий 1975; Дубровский 2011], но и поворачивается к нам одной из своих сторон, ранее остававшейся в тени. А именно на первый план выходит вопрос о том, что же занимает место деятельности в натуралистической и, в частности, научной картине мира, как деятельность соотносится с этой сущностью. С этого места мы начинаем восхождение от абстрактных идей деятельностного подхода и соответствующей онтологии к более конкретным, непосредственно интересующим нас идеям власти и управления, а затем Поставленный вопрос о «заместителе» деятельности рискует увести нас далеко в сторону от темы данной работы, поэтому будем здесь предельно лапидарны и ограничимся оформленным в виде таблицы представлением о Человеке и человеческом, отсылая за подробностями к обсуждению этой темы в диалоге В. Даниловой и М. Раца [Данилова, Рац 2005]. В таблице, по существу, развёрнуты и сведены воедино три полярных

Согласно Щедровицкому [Щедровицкий 1995: 369], первое (снизу) представление «задано материальным устройством в виде биоида». Это всего лишь природное существо. «Второе видит в человеке лишь элемент жёстко организованной социальной системы человечества, не обладающий никакой свободой и самостоятельностью, безликого и безличного индивида (в пределе — чистое функциональное место в системе)». «Третье изображает человека в виде отдельной и независимой молекулы, наделённой психикой и сознанием, … самостоятельно развивающейся и вступающей в связи с другими такими же молекулами, в виде свободной и суверенной личности». Следует иметь в виду, что цитируемые характеристики даны в 1968 году, когда ещё только разрабатывалась концепция деятельности, а до идеи и схемы мыследеятельности оставалось больше десяти лет. Теперь же нужно особо подчеркнуть значение верхней, «личностно-мыслительной» строки таблицы, которую, следуя традиции, можно противопоставить нижней, связанной с человеческим естеством. Речь идёт о том самом противостоянии искусственного, интеллектуального и естественного, животного начала в человеке, которое осталось за кадром при обсуждении ( Для нас не менее значимо различие личности и индивида (в нашей таблице это первая и вторая строки сверху), на котором делает упор в своём анализе современности З. Бауман [Бауман 2002: Нам особенно важен также второй столбец таблицы: всё остальное приводится в качестве контекста, полезного для понимания и развёртывания предлагаемых идей. Теперь от ответа на поставленный выше вопрос нас отделяет только один шаг: в натуралистической картине мира, говорим мы, место мыследеятельности занимает синкрет, «склейка» поведения и деятельности, присущая людям, которых Щедровицкий называл «социобиоидами». Для полноты картины можно добавить, что место мышления занимают в этом случае умозаключения по прототипам, систему которых можно обозначить распространённым и близким по смыслу словом «менталитет» (или ментальность). Но дальше наступают терминологические трудности. По недостатку языковых средств мы вынуждены принять волевое решение, и будем именовать указанную склейку поведением в расширенном понимании (или социокультурным — Поясним, почему Поэтому, в частности, неокантианская идея коренного различия номотетических и идеографических наук совершенно верна (а привычные в России марксистские догмы ошибочны), хотя сам принцип их выделения, — а тогда уж и наименования — требует переосмысления. Будучи ориентированными соответственно на объекты vs мышление и деятельность, они различаются не только методом (на чем делали упор неокантианцы), но и предметом. Об этом мы ещё скажем несколько слов ниже (см. п. 1.3). Итак, считая, что место искомой сущности в натуралистической картине мира занимает Таким образом, мы будем трактовать Поскольку нашей целью здесь является сопоставление различных форм правления, закончим разговор об их контексте — А:Начать можно с того, что Деятельностная картина мира, собственно, так и называется, потому что в её рамках, согласно Естественно-научной картине мира присуще, напротив, индивидуально-психическое её понимание. В этом случае «деятельностью» именуется особая эманация человека, индивидуальный человек (или сообщество) рассматривается как источник и производитель такой «деятельности». (Кавычки здесь специально поставлены авторами — сторонниками деятельностного подхода.) Для Б:В рамках деятельностной картины мира Специальная и очень важная тема: замещение (или дополнение) идеальных сущностей вещами по мере реализации наших преобразовательных замыслов, часто фиксируемое и стягиваемое в точку сменой режима реализации замысла с проработки на исполнение принятого решения. Об этом далее нам предстоит подробный разговор. Ещё важное обстоятельство, требующее отдельного разговора: идеальные сущности можно представлять и описывать натуралистически. Это ведёт к потере их сущностных составляющих, но, тем не менее, характерно для массового социогуманитарного «образования» и соответствующей «науки» и «практики». В:СК-поведение отчасти присуще любому живому «биологическому объекту» от природы, отчасти приобретается в ходе социализации, но откуда берётся Но неудовлетворённость — лишь необходимое условие порождения Г:Сообразно сказанному в пп. Д:СК-поведение воспроизводится индивидом, пока в нём не проснётся рефлексия, которая может вывести его в мышление. Напротив, в мире Если и можно говорить о воспроизводстве мышления и Заканчивая наше сравнение, нужно заметить, что различение поведения и деятельности в явном виде нам не встречалось, хотя, что называется, висит в воздухе. Примеры противостояния искусственного, интеллектуального начала и «естества» человеческого можно перечислять долго, но мы ограничимся двумя. Вспоминая сказанное С учётом всего сказанного, не приходится удивляться тому, что ?В свете оппозиции натуралистической и деятельностной онтологии, в особенности на фоне исторически сложившихся представлений о сакральном характере власти, бесконечных попыток её переосмысления, предпринимавшихся, что называется, лучшими умами человечества, и современной научной квалификации её как сущностно оспариваемого понятия, вопрос о власти приобретает совершенно новое звучание. А именно: в отличие от управления, трактуемого как особый тип Борьба за власть (за авторитет, за имидж самого главного, самого мудрого, отца народа и так далее) как самоценность — это все присуще поведению, а ?Понимание управления в ММК [Щедровицкий 2000; Щедровицкий 2003] довольно близко к принятому в менеджменте [см., например, Друкер 2000], но предельно далеко от кибернетического. А именно управление трактуется как Если кибернетические представления предполагают операции с двумя рядоположенными системами — управляющей и управляемой, — здесь имеется в виду структура «матрёшки», где управляющая система как бы надстраивается над управляемой, рефлексивно объемлет и охватывает её. Кажется, это особенно наглядно применительно к государству, а именно о государственном управлении чаще всего идёт речь в связи с политикой. Такая схематизация позволила ?В отличие от управления, власть устроена иерархически: здесь работает не матрешечная схема рефлексивного охвата, а кибернетическая схема двух подсистем: властвующей (наверху) и подвластной (внизу). При этом в отличие от управления деятельностью (Д/Д) власть осуществляется над людьми и их поведением. Наиболее важное отличие характеризуемой связки от оргуправленческой системы определяется монологичностью власти: подвластные получают от неё только не подлежащие обсуждению приказы и поручения. Будут ли они Но этого мало. Поскольку власть обычно имеет дело с массовой «исполнительской деятельностью» (которая для нас перестаёт быть таковой, вырождаясь в ?Определяющей особенностью властной формы правления оказывается в итоге явный или, чаще, неявный запрет подвластным (в пределе — крепостным, рабам) ориентации на собственные цели. Тем самым исключается сама возможность появления Поэтому мы оставляем в стороне все эти «буржуазные отношения», и «эксплуатацию человека человеком», По совокупности сказанного власть может трактоваться как превращённая, оестествившаяся форма управления: это карикатура на управление, «управление», лишённое сущностной рефлексивно-мыслительной составляющей. В дальнейшем мы рассмотрим эту тему подробнее. Во избежание ненужных споров договоримся ещё сразу, что мы будем вести речь только о власти над людьми, оставляя в стороне власть над дискурсом или над животными. С феноменологической точки зрения, сопоставляя власть и управление, мы не открыли никакой Америки. В сущности, речь идёт об углублении и категориальном оформлении оппозиции, известной в форме противопоставления авторитаризма и демократии, а также открытого для себя теоретиками бизнеса аналогичного противопоставления традиционного («теории Х») и перспективного («теория Y») подходов к менеджменту [Клок, Голдсмит 2004] [21]. Однако если учесть связанные с обсуждаемой оппозицией намеченные Подводя итоги сделанным сопоставлениям, следует отметить, что, с нашей точки зрения, все проблемы, обсуждавшиеся в разделе 1.1, имеют общие корни. Эти корни — устойчивое господство (во многих регионах мира) и/или наступление При этом, поскольку мы видим свою очередную задачу в развёртывании представлений о Д/Д, охарактеризуем наши, основанные на упоминавшихся работах Щедровицкого исходные представления на этот счёт. 1.3. Деятельность над деятельностью: исходные позицииК сожалению, идея типов В отличие от специальности, профессии или работы согласно должностной инструкции, к Г. П. Щедровицкий говорил: «Тезис, что организация, руководство и управление (далее ОРУ — Щедровицкий указывал также, что Д/Д включает в себя не только ОРУ, но и другие типы деятельности: политику и разного рода «ведения» (литературоведение и тому подобные). К сожалению, идея Д/Д до сего времени прорабатывалась в методологическом сообществе лишь фрагментарно, преимущественно по линии оргуправленческой деятельности, в контексте обсуждения которой и была изначально сформулирована. Объясняется это тем, что в силу исторических причин в большинстве публикаций ММК речь шла об общей теории деятельности, а Д/Д лишь упоминалась как её особый частный случай. Для наших целей важно «уравновесить» деятельность с косным материалом (Д/М) и Д/Д [22], отдавая себе отчёт в том, что первая обеспечивается всей мощью современного естествознания, в то время как вторая была осознана как таковая и начала осмысливаться сравнительно недавно, только в XX веке. Её интеллектуальное обеспечение лишь начинает разрабатываться, на чём и фокусировались интересы ММК в последние десятилетия. Лучше поздно, чем никогда, потому что наши производственно-технологические достижения в сфере Д/М рискуют оказаться и часто оказываются неэффективными: всё зависит от Д/Д, ответственной за организацию и сорганизацию различных систем деятельности между собой. Собственно говоря, и методологию можно трактовать как сферу интеллектуального обеспечения Д/Д по аналогии с галилеевской наукой, обеспечивающей необходимыми знаниями Д/М и, прежде всего инженерию. Общий момент, объединяющий все типы Д/Д, на первый взгляд, кажется чисто негативным: ни один из них не ориентирован непосредственно на производство каких бы то ни было материальных ценностей. Но они призваны делать нечто большее — создавать и поддерживать условия, в которых представители иных родов деятельности могут производить материальные ценности. А это значит, что благодаря им существует общество как таковое. Чтобы успешно отправлять эту сверхсложную функцию, им приходится брать на себя ответственность за скоординированное, взаимно полезное осуществление деятельности представителями самых разных специальностей, занимающими другие позиции. Итак, Д/Д противопоставляется Д/М [23]. В свою очередь Д/Д, по нашей версии, распадается на две группы типов деятельности. Первая — это вспомогательная группа деятельностно-ориентированных наук типа, например, политико-управленческих или упомянутых ведений, призванных обеспечивать необходимыми знаниями собственно Д/Д. Вторая группа — это «собственно Д/Д» включающая политику, триаду организации, руководства, управления (ОРУ), а также объединяющее и модифицирущее перечисленные занятия предпринимательство и, наконец, нормоконтроль/нормотворчество. Особо следует отметить, что Но по этой причине не могла быть простроена и структура Д/Д в целом: слова «Д/Д» оставались скорее метафорой, чем обозначением определённого понятия и соответствующего объекта. Ликвидацию этого вынужденного обстоятельствами времени пробела мы вынуждены взять на себя, начиная её в настоящей работе, здесь и теперь. Что касается науки, то мы сталкиваемся здесь с принципиально новой её типологией. Упомянутые деятельностно-ориентированные науки (НИР–2) призваны обеспечивать знаниями управление в широком смысле (Д/Д) и направлены на разработку нормативных теорий. В отличие от них, традиционные объектно-ориентированные науки (НИР–1), обеспечивают производство, то есть работу с косным материалом (Д/М) и нацелены на позитивные теории. Эта идея, упрощённо представляемая нами на  Вернёмся, однако, к сопоставлению Д/Д с Д/М, а именно сопоставим складывающиеся представления о преобразовании косного материала (Д/М) и деятельностных систем («собственно» Д/Д). Использование научных (НИР–1) знаний применительно к Д/М в Новое время породило наиболее важную профессию инженера. И здесь мы можем повторить уже знакомый вопрос: что занимает место — на сей раз инженерии — в системе Д/Д? Ответ, который мы надеемся пояснить и развернуть далее, состоит в том, что это место занимает управление. Причём противопоставление инженерии и управления, как ни странно, имеет преимущественно политическое значение. В свете всего изложенного выше это понятно: отношение к управляемой системе как к косному материалу уже в случае работы с крупными техно-природными системами проблематично, в случае же Д/Д «инженерный» подход выливается в известные эксцессы большевизма. Историю этого вопроса можно проследить, начиная с «ревизиониста» Э. Бернштейна [24], через различение «тотальной» и пошаговой, поэлементной (piecemeal) социальной инженерии К. Поппера [Поппер 1993], проектного и программного подходов Щедровицкого, методологии организации общественных перемен С. Попова [Этюды…, 2002] — вплоть до нашего сопоставления власти и управления. Сказанное в этом разделе можно резюмировать так. Идея Д/Д позволяет с единой точки зрения взглянуть на всю предметную область «политико-управленческих наук» (а затем и на сами эти науки, но это вопрос второй). Впервые возникает перспектива анализа политики, управления и власти в их взаимосвязи и взаимодействии, как единой системы Д/Д, которую мы и намечаем далее. 1.4. О предстоящей работеВсё это позволяет, наконец, сформулировать цели нашей работы. В рамках обобщённого представления о Д/Д прорисовывается целый «пучок» деятельностей разных типов, ориентированных на преобразование других систем деятельности, чем они и отличаются от деятельностей с косным материалом (Д/М). Так вот, наша цель во второй части данной работы состоит в том, чтобы представить целостную систему Д/Д, отчасти уже реализованную в общественно-исторической практике, отчасти же лишь проектируемую нами здесь и теперь; систему, которая позволяет свести к минимуму властные отношения господства/подчинения между людьми. (Вопрос о соотнесении власти и отношений господства-подчинения будет рассмотрен на своём месте.) Если угодно, — наметить систему «разделения труда» в сфере Д/Д в духе идей, которые обсуждает в последние годы Мы полагаем при этом, что именно система Д/Д является тем оружием, институционализация которого (если и насколько она возможна) позволит успешно противостоять экспансии мегамашин. Говорить же о воспроизводстве и институционализации мышления и С нашей точки зрения, предлагаемая далее картина Д/Д может и должна использоваться затем в качестве идеала организации мира деятельности, а тем самым и человеческого общежития в странах европейского культурного ареала и, прежде всего, в России: именно ситуация в России является отправной точкой нашей работы. Как ни парадоксально, мы при этом согласны с И. Шапиро [Шапиро 2012: 33], чей «политический идеал избегает конструирования «правильной» модели общества и предписаний того, как её достичь. Он скорее обращён к энергии и изобретательности людей, к их способности создавать практики, противодействующие господству или предотвращающие его появление». Но дело в том, что человеческая инициатива, на которую мы уповаем, как и Шапиро, требует для своего проявления определённых условий, именуемых обычно свободой. В связи со сказанным полезно ещё раз вспомнить о «текучей современности» Баумана, где меняется ориентация общественных преобразований. «Наши предки… меняли мир с целью сделать его неизменным. Такова была идея идеального общества. Например, коммунистического. Сегодня мы продолжаем менять мир, ни на что уже не надеясь» [Бауман 2006а]. Мы не столь пессимистичны и считаем, что, меняя наш мир в период межвременья, упор надо делать не на конечную цель, а на принимаемые нами формы организации и способы действий. То, что будет получаться в итоге, прежде всего, будет зависеть от них. В отличие от большинства авторов, пишущих на подобные темы, мы не работаем в привычных жанрах самодовлеющего анализа (существующего положения вещей), исследования (каких-либо предзаданных нам объектов), прогноза (обозримого будущего) или сценирования возможного хода событий. Нашу работу вернее понимать как проектно-изыскательскую (или проектно-исследовательскую), включающую в обязательном порядке пару: анализ существующей практики в сопоставлении с проектом желаемого (нами) состояния дел. Именно на основе такого сопоставления строятся ответы на вопросы, что и как делать сегодня, которые, собственно, и являются предметом дальнейшего обсуждения, на первом шаге по необходимости носящего предельно абстрактный характер. Вслед за тем предстоит упоминавшаяся работа восхождения от абстрактного к конкретному [Зиновьев 2002; Щедровицкий 1975b], но, как говорится, даже самая длинная дорога начинается с первого шага. Таким образом, по своему содержанию настоящая статья покрывает предметные области целого ряда научных дисциплин (прежде всего, так называемого «политико-управленческого» ряда), политической философии и общественно-политической мысли в целом. Поэтому предлагаемая далее картина пишется крупными мазками, и мы вынуждены опускать массу «подробностей», каждая из которых требует специального обсуждения, а за многими таятся проблемы. Если иметь в виду проектную составляющую нашей работы применительно к России, пока что мы делаем лишь первый шаг из трёх на пути реализации нашего замысла. Второй шаг предполагает обсуждение, критику и проблематизацию предлагаемой ниже идеальной картины с последующей её В третьей части работы мы постараемся проследить, как формировалась сфера Д/Д на протяжении истории, и каковы перспективы её развития с параллельным оттеснением и локализацией власти — преимущественно на российском материале. Дальше, однако, нам придётся преодолевать языковые трудности, обусловленные переходным характером нынешнего времени. Дело в том, что смена онтологии — в данном случае натуралистической на деятельностную — влечёт за собой и смену языка. Но начинать мы вынуждены, пользуясь уже сложившимся языком и последовательно выстраивая новые деятельностные понятия взамен отживающих свой век натуралистических. В первую очередь это касается политики, управления, власти и (принятия) решений, 2. Деятельность над деятельностью: общий вид

Г. П. Щедровицкий. Итак, теперь, во второй части работы мы будем конструировать систему правления для деятельностного мира, где должна быть исключена власть человека над человеком, и где (в рамках развиваемых представлений) только и может реализоваться конструкция, именуемая «правовым государством». 2.1. Основные типы Д/Д в схеме реализации преобразовательных замысловПовторим: любые преобразовательные замыслы всегда начинались и начинаются с осознания того, что не удовлетворяет субъекта, с прорисовки им ситуации и ответа на вопрос «Что делать?» (Другое дело, что в повседневной жизни мы ничего подобного можем не осознавать). Если речь идёт о Д/Д, ответ на этот вопрос мы квалифицируем как политическое решение, которому обычно предшествует борьба субъектов, имеющих общую сферу интересов (politics в отличие от итоговой политической линии — policy). Для полноты картины добавим, что в работе предпринимателя функциональным аналогом выработки policy оказывается самоопределение и целеполагание предпринимателя. Вопрос о том, как (в борьбе) формируются и принимаются «политические решения», представляет самостоятельный интерес, и ему посвящена обширная литература, но нас интересует вопрос о дальнейшей судьбе такого «решения»: берём его в кавычки, поскольку в общем случае вовсе неизвестно, будет ли оно реализовано, и чем дело кончится [25]. К теме «решений» мы ещё вернёмся, в основе же наших построений лежит жизненный цикл преобразовательных замыслов, легитимируемых победой его сторонников в политической борьбе и порождающих новый раунд этой борьбы. Замыслы эти проходят в процессе своей реализации очень непростой путь, характер и степень осознания которого зависит от культурно-исторических условий. Любая деятельность, по понятию, является преобразовательной, и, если вспомнить знаменитое марксово сравнение архитектора и пчелы, наиболее важную роль для понимания этого обстоятельства имеет замысел. Основные этапы его жизненного цикла в первом приближении можно обозначить вопросами:

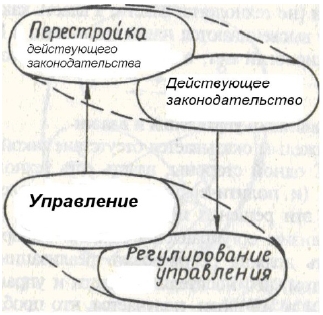

Этим трём вопросам можно поставить в соответствие три типа Д/Д, исторически сложившиеся к настоящему времени для ответа на них в процессе общественного разделения труда: политику (П), призванную отвечать на первый вопрос, организационно-управленческую деятельность (короче, управление — У), отвечающее на второй, и обеспечиваемый властью закона нормоконтроль (НК), ответственный за решение третьего. Но здесь неизбежно возникает дополнительный, четвёртый вопрос: что происходит, если замысел перемен предполагает изменение действующих законов? Очевидный ответ состоит в том, что наряду с нормоконтролем мы должны говорить о деятельности как бы парной ему, ответственной за разработку/коррекцию норм и законов: нормотворчество (НТ) [26]. Вот эта пара нормоконтроль и нормотворчество и есть в нашем проекте поле, отведённое власти, её «резервация». Выход за её пределы власти запрещён. Вместе с тем определяющее значение для нас имеет понятная из всего сказанного ранее фиксация: политику, управление, нормоконтроль и нормотворчество мы будем квалифицировать и описывать как различные типы Заметим ещё, что несущим элементом обсуждаемой конструкции является управление. В прежние времена схема обходилась бы без него, была много проще и содержала бы испокон веков обсуждавшиеся философами два элемента: политику и власть. При этом в рамках натуралистической онтологии власть трактовалась как своеобразная склейка, например места (скажем, королевского трона) с его наполнением (человеком, имеющим статус короля), держателя власти с его поведением (либо деятельностью над поведением) или всего этого вместе, а политика как особого рода (хорошо известное этологам) поведение — борьба за власть. Вся эта конструкция дожила до настоящего времени, более того, господствует в странах третьего (а отчасти и бывшего второго) мира, хотя плохо стыкуется с оформившимися уже в XX веке идеями управления и институционализацией управленческой деятельности [27]. Исторические аспекты практик, которые рассматриваются теперь как различные типы Д/Д, и истории соответствующих понятий мы уже затрагивали [Рац 2013] и специально рассмотрим их в третьей части данной работы. Забегая вперёд, заметим только, что, как мы уже говорили, формирование управления как типа По гамбургскому счёту при всём обилии литературы управление как целостный тип  Поскольку эта схема в целом уже комментировалась в упомянутой статье (там речь шла Каждый тип деятельности по ситуации в любое время может сменяться другим, почему все горизонтальные стрелки «зашнуровываются» между собой (чёрной ломаной линией на схеме) на манер известной в методологии схемы программирования [Щедровицкий 1999]. Ломаная линия, таким образом, изображает траекторию движения замысла в ходе его проработки и реализации, когда, говоря метафорически, он переходит из рук в руки представителей разных позиций притом, что физически это может быть один и тот же человек, движущийся по позициям и осуществляющий при этом разные по типу работы [28]. Так мы представляем себе структуру Д/Д в целом, или, если угодно, управленческой деятельности в самом широком её понимании — в отличие от ОРУ, локализующейся в её центральной части. Принципиально важно, что происхождение, источник преобразовательных замыслов в схеме не имеет значения: таким источником может быть любой субъект безотносительно к его социальному, географическому и тому подобному положению. В том числе, и субъекты, заинтересованные в результатах уже идущих преобразований. Хотя вопрос, как подобные инициативы приобретают общественное значение (или, с другой стороны, как организовать их обсуждение), требует специальной проработки, сказанное следует подчеркнуть особо, как неотъемлемую часть предлагаемой схемы [29]. Дело в том, что эта формула обеспечивает «порядок открытого доступа» к организационным инициативам, лежащий согласно Д. Норту и его соавторам в основе жизни современных развитых стран [Норт и другие 2011] [30]. Выделенный тезис обозначает и ещё одну важную вещь: предлагаемая система отбора и проработки замыслов преобразований лишена привычной (особенно в России) властной, иерархической регуляции. Сама по себе фактически заложенная в схему сетевая регуляция принятия решений по сравнению с иерархической является (и, что не менее важно, по крайней мере, в профессиональном сообществе считается) новой парадигмой принятия решений [см., например: Соломонов 2014]. Но в нашем случае сетевой принцип отбора и проработки замыслов дополняется упорядочивающей его использование формой организации, предусматривающей последовательное разделение и, как мы убедимся далее, взаимную увязку соображений разного характера: политических, оргуправленческих и культурно-правовых. Уточним дополнительно, что с нашей точки зрения, при этом речь должна идти не об отказе от управления (« Схема лестницы задаёт лишь общий принцип организации Д/Д. Поэтому далее сосредоточимся на характеристике основных типов Д/Д с намётками детализации по отдельным занятиям, в особенности на стыках между основными типами. 2.2. Основные типы Д/Д, приходящей на смену «власти», и их характеристика2.2.1. Основные типы Д/ДОсновные типы Д/Д представлены в столбцах предлагаемой таблицы: 1. политика, 2. оргуправление (ОРУ с делением на три подтипа: 2.1. организовывание, 2.2. управление и 2.3. руководство), 3. Работа власти (нормоконтроль и нормотворчество). В строках намечена их характеристика, ориентированная на три системных плана: А. функции деятельности соответствующего типа, Б. характерные для него процессы и В. организованности, функционирующие в этих процессах.

Так мы представляем себе поле наших возможных занятий на перспективу (типологию Д/Д). Сквозь эту таблицу можно с равным успехом смотреть на бизнес и государственное управление, хотя в обоих случаях есть, конечно, своя специфика. Не следует забывать Общий механизм осуществления Д/Д, напомним, состоит в непосредственной передаче в «нижележащую» деятельность тех или иных организованностей, которые должны её изменить. Место таких организованностей могут занимать регулятивы (ценности, цели, нормы), знания, проекты — от идей до прямых указаний. Связанные с самоопределением «исполнителей» организованности (ситуации, ценности, цели) как раз изымаются у них в случае принудительного обеспечения подчинения (клетки 2.3-Б и 3.1-Б таблицы). Специального комментария требует появление в таблице третьего столбца — «работы власти». Дело в том, что власть — теперь мы говорим о власти закона — тесным образом связана с управлением и завершает его работу двумя указанными выше способами. Такое завершение необходимо, если мы хотим сделать принимаемые управленческие решения обязательными для исполнения, а нужда в этом возникает постоянно. Нормоконтроль по функции противостоит политике и управлению: последние нацелены на перемены, первый — на не менее важное поддержание стабильности. Таким образом, власть (правового) закона не имеет ничего общего с властью человека над человеком, порождаемым ей отношением господства-подчинения и мегамашинной организацией, о которых шла речь в первой части нашей работы. (Здесь нужно сделать важное терминологическое замечание. В рамках нашего проекта власть ограничивается властью закона, а любой её выход за эти рамки (за вычетом отношений руководства по типу учителя и ученика), когда возникает власть человека над человеком, мы считаем злоупотреблением властью и квалифицируем как отношения господства/подчинения. Насилие, по идее, возникает при сопротивлении власти, и только в рамках власти закона может считаться легитимным). С другой стороны управление в обобщённых типовых ситуациях (в отличие от конкретных, экземплифицированных, где получаются конкретные результаты и продукты) завершается в деятельности законодателя — нормотворчестве: смене/коррекции законов. Всё это, конечно, очень общо, и мы подробнее обсудим эту тему далее (п. п. 2.2.4 и 2.2.5), а пока следует отметить, что организация и содержание всех обсуждаемых типов деятельности сильно отличаются от практикуемых в настоящее время, а их системная связка и представление в целом предлагаются вообще впервые. Если думать о реализации предлагаемой схемы, возникает множество вопросов: прежде всего, как обеспечить согласованное осуществление всех этих разнонаправленных, но сплетённых в один клубок занятий, и как удержать при этом стабильность? Мы связываем перспективу проработки и возможной (в более или менее отдалённом будущем) реализации данных или других, такого рода предложений с участием юристов и считаем первоочередной задачей хотя бы намётку норм, вводящих и закрепляющих предполагаемую практику, а также обеспечивающих её будущее воспроизводство. После этих общих соображений перейдём к краткой характеристике основных идеальных типов Д/Д, какими они видятся в оппозиции к доминирующей «за окном» практике. Поскольку смена наших (пока что) представлений и формирование концепции Д/Д обусловлена институционализацией и переосмыслением управления, с него и начнём. 2.2.2. Оргуправленческая деятельностьОргуправленческая деятельность в целом (ОРУ) была основательно описана Поскольку в отличие от политики и власти управление стало осознаваться как особый род занятий только на рубеже XIX и XX веков, у людей было очень мало времени на осмысление этого фундаментального явления. После победного шествия кибернетики, Напомним, что назначение управления мы видим в решении вопроса о том, как реализовать порождаемые в политике замыслы преобразований. В большинстве случаев (все они К специализированным подтипам относятся организационная работа (столбец 2.1. в Мы не будем останавливаться на более подробной характеристике всех этих занятий, потому что, их общее описание дано в упомянутых работах Согласно Щедровицкому, управление трактуется как деятельность, реализующая представления о будущем управляемой системы (которое завтра станет её настоящим). Основные практики управленческой деятельности (в бизнесе, городском самоуправлении Для нашей темы особое значение имеют два обстоятельства. Строго говоря, последние несовместимы. Редукция деятельности к поведению ликвидирует возможность управления, сводя его к власти. Но именно такова естественная тенденция жизни общества (мы уже не раз писали об этом выше). И, если мы хотим в борьбе с ней искусственно восстанавливать На естественную деградацию Сложнейшей проблемой оказывается восстановление В данном контексте важно ещё указать на своего рода «двухэтажный» характер управления (не следует путать с верхним и нижним этажами ОТС). Мы имеем в виду различение управления предметной деятельностью, например, производством: коррекцию его целей, регулирование производственных процессов и так далее, с одной стороны («на первом этаже»), и управление развитием, ответственное за постановку и решение проблем, обогащение арсенала используемых средств и соответствующие вклады в культуру — с другой («на втором этаже»). Вслед за Щедровицким мы считаем определяющим для управления «второй этаж»: в его отсутствие управляемая деятельность рискует выродиться в поведение, а само управление — во власть. Но такое понимание управления содержит в себе проблему («вечный двигатель» управленческой деятельности), заключающуюся в противонаправленности работы в первом и втором этажах: внизу управленец должен работать, сообразуясь с законами функционирования социальных (мега) машин [Бауман 2010] и/или культурными нормами, наверху его задача — разрушение некоторых из этих норм (по ситуации) и созидание новых. Политика. Предлагаемая интерпретация политики была задана Вопрос о картинах будущего далеко не так прост, как может показаться. Дело в том, что представление об управленческих системах как отдельно взятых, существующих автономно, во многом условно. В реальности управленческие системы всегда взаимосвязаны с соседними, то есть как бы погружены в политический «бульон», в котором у каждой из них вырабатываются свои представления о будущем. То есть, картины будущего и формируются, и реализуются в конкурентной сфере политики, хотя принадлежат при этом разным управленческим системам. Вот — наряду со сказанным — основные характеристики Politics как деятельности особого типа. Надо только иметь в виду, что большинство этих характеристик приобретает свои нюансы применительно к каждой из двух указанных трактовок политики (как борьбы за власть и как конкуренции проектов будущего):

Перечисленные характеристики можно понимать и как необходимые условия осуществления политической деятельности: если хотя бы одно из этих условий не выполняется, в рамках развиваемой концепции не следует называть происходящее при этом политикой. Всё это, однако, ещё не даёт ответа на вопрос, что же должны делать политики. В функции политики и политиков входит перманентный анализ непрерывно меняющейся ситуации в сфере их общих (с конкурирующими политическими субъектами) интересов и вокруг неё, а на этой базе выработка текущего ответа на основной профессиональный вопрос «Что делать?» Странным образом при всём очевидном многообразии политик разного рода (по предметной и ценностной ориентациям, пространственно-временным масштабам и так далее) в общем виде эта тема впервые рассматривалась совсем недавно в работе одного из авторов [Рац 2010b]. Вряд ли есть смысл обсуждать ситуативные и бесконечно многообразные ориентиры политики, но следует указать, что принимаемые политиками принципиальные решения могут и должны основываться на картине мира [37] и шкале ценностей (последние живут в культуре и, следовательно, очищены от ситуативно-шкурных интересов, присущих миру социальности [Щедровицкий 1995: На первом шаге различаем ориентации на стабильность vs перемены. Для типологизации перемен можно предложить простейшую матрицу

В клетках матрицы мы получим соответственно:

Наконец (для России это, видимо, практически наиболее важный момент), И/Е перемены независимо от их временных характеристик могут быть разделены по наличию или отсутствию прототипов на модернизацию/внедрение vs развитие/инновации [подробнее об этом см. Рац 2011]. Коренное отличие данной схемы от доминирующих представлений, а также и от других оригинальных предложений такого рода (см., например, недавнюю статью Мы считаем, что революцию определяют властные отношения господства-подчинения, когда власть имущие и подвластные меняются местами согласно схеме «Кроликов и удавов» Ф. Искандера [Искандер 1982]. Поэтому неслучайно Запад, где такие отношения носят подчинённый характер, а преобладает система Д/Д, уже добрую сотню лет обходится без революций. Что касается эволюции, то мы связываем её с «идеальным» властным правлением, при котором власть имущие работают по схеме реактивного поведения (что в целом как раз характерно для России, в частности после Второй мировой войны). Если и когда власть имущие осуществляют деятельность над поведением, у них появляется возможность перейти в режим реформирования. Впрочем, реализуется такая возможность редко: для этого власть должна принадлежать выдающимся личностям. С этой точки зрения было бы полезно рассмотреть, например, историю Кодекса Наполеона и реформ Александра II. Завершая этот беглый обзор политики, наряду со сказанным нельзя также не упомянуть такое практически важное дело, как выбор предметной фокусировки приложения усилий политиков, например, по списку типа следующего: