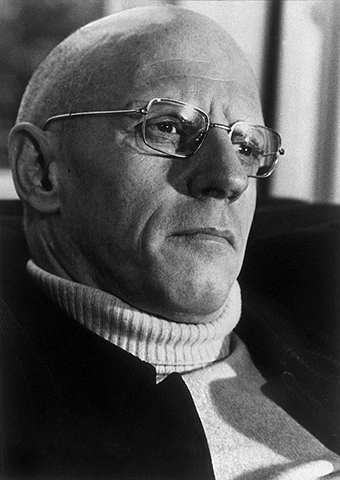

Мишель Фуко (Michel Foucault; | |

Анализируя некоторые аппараты безопасности, я попытался рассмотреть, как возникли специфические проблемы населения и, чуть пристальнее взглянув на одну из таких проблем, вскоре возвратился к проблеме правительства. В сущности, в первых лекциях речь шла обо всей серии «безопасность — население — правительство». Теперь же я хотел бы попытаться разобраться с проблемой правительства отдельно. Как в Средние века, так Мне представляется, что все эти проблемы во всей своей напряжённости и многообразии весьма характерны для XVI века — и всё это, весьма схематически говоря, в точке пересечения двух процессов. Процесса, конечно же, разрушавшего феодальные структуры С одной стороны, речь идёт о движении государственной централизации; с другой стороны, о движении религиозной раздроблённости и раскола: именно здесь, на пересечении этих двух движений в XVI веке была, как я полагаю, с особенной напряжённостью поставлена проблема: «как быть управляемым, кем именно, до какой степени, с какими целями, какими методами?» Эта проблема затрагивала управление в целом. Во всех многочисленных и однообразных текстах об управлении, которые зарождаются или, по крайней мере, всплывают в XVI веке и, претерпев изменение, которое я попытаюсь вскорости обозначить, распространяются до начала XVIII века, я хотел бы всего лишь выделить ряд любопытных моментов. Я желал бы обозначить ряд вопросов, касающихся определения того, что понимается под управлением государством; того, что мы называем, если угодно, «правительством» в его политическом выражении. Для этого проще всего было бы сопоставить эту груду текстов об управлении с одним единственным текстом, каковой с XVI по XVIII век непрестанно, прямо или косвенно, служил для этой литературы об управлении своего рода объектом отторжения, Для начала необходимо вспомнить, что поначалу к «Государю» Макиавелли ненависти не испытывали, он даже восхвалялся современниками и их ближайшими потомками и стал вновь почитаемым как раз в конце XVIII века или, вернее, в самом начале XIX века, а именно в ту пору, когда литература, посвящённая искусству управления, постепенно исчезала. «Государь» Макиавелли вновь всплывает в начале XIX века, правда, по преимуществу в Германии, где его перевели, представили и откомментировали такие выдающиеся учёные, как Именно в этой атмосфере Макиавелли вновь встаёт на повестку дня в начале XIX века. Однако в период между эпохой в начале XVI века, когда Макиавелли воздавали честь, и его новым открытием и переоценкой в начале XIX века определённо присутствует длительная традиция антимакиавеллиевской литературы. Иногда в явной форме: взять, допустим, целую серию книг, которые происходили, по преимуществу, из католической, а зачастую даже из иезуитской среды; у нас есть, например, текст Амброджо Полити, называющийся «Disputationes de libris a christiano detestandis» [6], «Разговоры о книгах, к которым христианин должен питать отвращение»; имела место также книга малоизвестного автора, имевшего несчастье носить фамилию Жантийе (Gentillet) [7] и имя Инносан (Innocent) [8]: Инносан Жантийе написал одну из первых антимакиавеллиевских книг, которая называется «Рассуждения о средствах верного управления против Никколо Макиавелли» [9]; кроме того, впоследствии в откровенно антимакиавеллиевской литературе можно отметить книгу Фридриха II, датированную 1740 годом. [10] Однако существуют также тексты, занимающие позицию скрытого дистанцирования и глухого противодействия в отношении Макиавелли. Таковы, например, опубликованная в 1580 году книга англичанина Томаса Элиота под названием «Правитель» [11]; книга Паруты относительно «Совершенствования политической жизни» [12] и, может быть одна из первых, на которой Независимо от того, явным или завуалированным был этот антимакиавеллизм, важно то, что у него были не только негативные функции воспрепятствования, осуждения и отторжения неприемлемого; антимакиавеллиевская литература является позитивным жанром со своим собственным объектом, своими понятиями, своей стратегией, и именно в этом качестве, в этой его позитивности Что мы находим в подобной открытой или косвенной критике Макиавелли? Безусловно, мы видим крепко укоренившиеся негативные представления о мысли Макиавелли; критики создают или реконструируют Макиавелли противником, который, впрочем, им необходим, чтобы сказать то, что надо сказать. И как охарактеризовать этого, в той или иной степени воссозданного государя, с которым все сражаются? Во-первых, согласно нижеследующему принципу: у Макиавелли государь занимает исключительное, внешнее и трансцендентное положение по отношению к своему государственному статусу. Государь (князь) Макиавелли получает княжество либо по наследству, либо приобретая, либо завоёвывая его; во всяком случае, государь не сливается с ним воедино и «располагается» вне княжества. Государя сопрягает со своим положением связь через насилие, через традицию, либо через заключение договоров, сообщничество и согласие с другими правителями — неважно, каким именно образом; во всяком случае, это чисто синтетическая связь: не существует основополагающей, сущностной, естественной и правовой принадлежности статуса князю. Экстериорность и трансцендентность князя — вот принцип. Королларий этого принципа: насколько такое отношение является внешним, настолько оно хрупко и непрестанно находится под угрозой. Под угрозой извне — в виде врагов государя, желающих захватить или вернуть себе княжество; а также под угрозой изнутри: не существует априорной, не требующей доказательств причины, по которой подданные обязаны принимать авторитет государя. К тому же, из вышеозначенного в книге Макиавелли делается вывод, что подобный анализ имеет два аспекта. С одной стороны, проблема состоит в том, чтобы зафиксировать опасности: откуда они исходят, в чём состоят, какова их относительная интенсивность: какая опасность значительнее других и какая наименее существенна? А В чём же заключается искусство управления? Чтобы попытаться обозначить вещи в их пока ещё неотчётливом состоянии, я собираюсь привести один из первых текстов объёмистой антимакиавеллиевской литературы, а именно — текст Гийома де ла Перьера, датированный 1555 годом и озаглавленный «Политическое зерцало, содержащее различные способы управления». В этом сильно разочаровывающем по сравнению с самим Макиавелли тексте мы Эти замечания, выглядящие и являющиеся чисто словарными определениями, на самом деле имеют важные политические следствия. А именно: государь в том виде, как он предстаёт у Макиавелли или в интерпретациях его толкователей (таков основополагающий принцип книги, как её тогда прочитывали) по определению исключителен в своём суверенитете Безусловно, среди всех взаимопересекающихся и вложенных друг в друга внутри общества и государства форм правления есть совершенно особая форма правления, которую мы как раз и постараемся отметить: именно эта частная форма правления и будет применена ко всему государству в целом. Таким образом, Франсуа де ла Мот Ле Вейе в чуть более позднем по сравнению с книгой, на которую я ссылался ранее, в датированном следующим столетием тексте, пытаясь вывести типологию различных форм правления в серии книг, предназначенных для обучения дофина, покажет, что в реальности существуют три типа правления, каждый из которых соответствует определённой форме знания и особой форме мышления: Я считаю важным то, что, несмотря на подобную типологию, всевозможные искусства управления непременно ссылаются на сущностную преемственность между первой и второй и между второй и третьей и постулируют эту преемственность. Несмотря на то, что учение о государе и правовая теория суверена непрестанно стараются подчёркивать разрыв между властью князя и любой другой властной структурой, — как только речь заходит об объяснении, об оценке, об обосновании подобного разрыва в различных искусствах управления, возникает необходимость выделять преемственность по нисходящей и по восходящей линии. Преемственность по восходящей означает, что желающий иметь возможность управлять государством для начала должен научиться управлять самим собой; затем, уже на другом уровне, управлять своей семьёй, своим имуществом, своим имением и, в конце концов, он доберётся до управления государством. Представление о восходящей линии присуще всем педагогикам для государей, которые имеют весьма большое значение в ту эпоху, и пример такой педагогики мы находим у Ла Мот Ле Вейе. Для дофина он пишет сначала книгу по морали, затем книгу по экономике и только впоследствии политический трактат [16]. Таким образом, именно педагогика для государя утверждает преемственность различных форм правления по восходящей линии. И обратное, мы видим преемственность по нисходящей, означающую, что если государство управляется должным образом, а отцы семейств умеют достойно распоряжаться своей семьёй, своими богатствами, имуществом, собственностью, то и индивиды, в свою очередь, управляют собой должным образом. Подобную нисходящую линию, когда даже в поведении индивидов Педагогика для государя обеспечивает преемственность различных структур правления по восходящей линии, а полиция — преемственность по нисходящей. Как бы там ни было, вы видите, что основной частью, центральным элементом для этой преемственности, как в педагогике государя, так Возникающий во всех этих книгах образ «искусства управления» должен дать ответ, главным образом, на следующий вопрос: как задействовать экономию, то есть должное управление индивидами, имуществом, богатствами, сходное с руководством в семье хорошего отца семейства, умеющего направлять свою жену, детей и челядь; умеющего приумножить семейное состояние и найти для семьи подходящих союзников; так как же внедрить такую внимательность, педантичность, отцовское отношение к семейству в управление государством? Внедрение экономии в сферу политической практики — такой, на мой взгляд, была основная цель правительства. Так происходило уже в XVI веке, то же будет даже в XVIII веке. В статье «Политическая экономия» Одно важное для XVIII века выражение прекрасно характеризует все. Кенэ говорил о достойном правлении как об «экономическом управлении»; у Кенэ мы находим фрагмент, где возникает понятие экономического управления, являющегося по сути тавтологией, поскольку искусство управления и есть как раз искусство претворять власть в жизнь согласно соответствующей экономической структуре и модели. Однако если Кенэ говорит «экономическое управление», то дело здесь в том, что слово «экономика», по причинам, которые я постараюсь прояснить, уже начинает обретать современный смысл, — и как раз в ту пору начинают считать, что самая сущность управления, то есть сущность искусства исполнения власти как экономики, получает в качестве основного предмета то, что мы называем «экономикой» сегодня. В XVI веке понятие «экономия» обозначало форму правления; в XVIII веке, претерпев ряд сложных и, помоему, основополагающих для нашей истории изменений, оно станет обозначать определённый уровень реальности, некую сферу вмешательства. Следовательно, это и значит «управлять» и «быть управляемым». Во-вторых, все в той же книге Гийома де ла Перьера мы встречаем следующую формулировку: «Управление заключается в умении верно расставлять вещи, каковые берутся под ответственность, чтобы направить их к соответствующей цели» [18]. Именно к этой фразе В выражении «Управление заключается в умении верно расставлять вещи», я хотел бы задержаться на слове «вещи»; если мы посмотрим, что характеризует совокупность объектов, которые подпадают под действие власти, то следует отметить, что для Макиавелли объектом и, в некотором смысле, целью власти являются две вещи: с одной стороны, территория, Но ведь в тексте Перьера вы видите, что определение управления никоим образом не соотносится с территорией: управляют вещами. Когда Ла Перьер говорит, что правительство управляет «вещами», что он имеет в виду? Я не считаю, что речь идёт о противопоставлении вещей людям; скорее, речь идёт о том, чтобы показать, что правительство соотносится Подтверждение тому, что правительство руководит вещами, понятыми как взаимодействие людей и вещей, Тема, возникающая у Ла Перьера в любопытном определении управления как управления вещами, всплывает ещё раз в XVII и XVIII веках. У Фридриха II в его «Анти-Макиавелли» [19] мы находим в высшей степени знаменательные страницы. Например, он говорит так: «сравним Голландию и Россию; хотя Россия — это страна, обладающая самыми протяжёнными границами среди всех европейских государств, но что её составляет? Топи, леса, пустыни; она едва населена кочующими и жалкими бедняками, не имеющими ни занятий, ни промыслов. И возьмите для сравнения Голландию: она также состоит из топей, она совсем мала, однако в Голландии есть густота населения, богатство, торговая деятельность, а также флот, делающий Голландию влиятельной страной в Европе, а вот Россия едва начала приобретать влияние. Следовательно, управлять означает управлять вещами». Я опять возвращаюсь к только что процитированному фрагменту, где Ла Перьер говорит: «Управление заключается в умении верно расставлять вещи, каковые берутся под ответственность, чтобы направить их к соответствующей цели». Правительство, следовательно, имеет конечную цель: «расставлять вещи, чтобы направить их к соответствующей цели», Приведу в качестве примера один текст конца ХVII века; Пуфендорф говорит: «Суверенной властью их [суверенов] можно наделять лишь с тем, чтобы они использовали её для обеспечения и сохранения общественной пользы». Суверен не вправе считать нечто выгодным для себя, если это не приносит выгоды ещё и государству. Но в чем же состоят общественное благо и благоденствие каждого, о которых говорят правоведы, постоянно ссылаясь на них, как на цель самого суверенитета? Если вы посмотрите на то, что правоведы и теологи реально понимают под «общественным благом», вы увидите, что оно наличествует тогда, когда все подданные безусловно подчиняются законам, хорошо исполняют возложенные на них обязанности, усердно занимаются ремёслами, которым они себя посвятили, и соблюдают установленный порядок хотя бы в той мере, в какой он сообразен законам, предписанным Богом природе и людям. Иными словами, общественное благо — это, по сути, подчинение закону, закону суверена на земле и закону абсолютного суверена, Бога. Однако в любом случае, если целью суверенитета является общественное благо, то всеобщее благоденствие оказывается не чем иным, как абсолютной подчинённостью. Это означает, что цель суверенитета зациклена на самой себе: она отсылает к самому осуществлению суверенитета; благо есть подчинение закону, следовательно, благо, к которому стремится суверенитет, состоит в подчинении людей этому суверенитету. Такова сущностная зацикленность, которая — независимо от её теоретической структуры, моральной оправданности или практических следствий — не столь уж далека от того, о чём говорил Макиавелли, когда он провозглашал, что основной задачей князя должно быть сохранение княжества; мы всегда вращаемся в кругу суверенитета, соотносящегося с самим собой, Но ведь в новом определении де Ла Перьера, в его поисках определения правительства, Я полагаю, что здесь мы наблюдаем важный разрыв: если конечная цель суверенитета заключена в нём самом и если суверенитет извлекает из самого себя орудия управления в виде законов, то, в отличие от этой цели, конечная цель правительства заключена в управляемых им вещах; она состоит в поисках совершенствования, расширения и интенсификации направляемых правительством процессов, и инструменты правительства вместо того, чтобы быть законами, превращаются в разнообразные тактики. Как следствие, мы видим регрессию закона или, точнее, с точки зрения того, чем должно быть правительство, закон определённо не служит основным орудием. И здесь мы опять-таки обнаруживаем тему, прошедшую через весь XVII век и ставшую совершенно очевидной в XVIII веке в текстах экономистов и физиократов, где они объясняют, что если правительство и способно достичь необходимых ему целей, то уж, конечно, не с помощью закона. Наконец, четвёртая ремарка: Гийом де Ла Перьер говорит, что тот, кто умеет достойно управлять, должен обладать «терпением, мудростью и прилежанием» [20]. Что он понимает под «терпением?» Для объяснения слова «терпение» он берёт в качестве примера того, кого называют «королём медоносных мух», то есть шмеля, и говорит: «Шмель царствует над ульем, не прибегая к помощи жала» [21]. Бог возжелал показать таким способом, — «мистически», как говорит Ла Перьер, — что для исполнения своей власти истинный правитель не нуждается в жале, иными словами, в умерщвляющем орудии, в мече; он должен обладать скорее терпением, нежели гневливостью, и он также не вправе убивать, не вправе извлекать доход из собственной силы, являющейся сущностью личности правителя. В чём же состоит позитивный смысл «отсутствия жала?» В «мудрости и прилежании». «Мудрость» — в отличие от того, что было принято в традиции — не есть «знание законов человеческих и божественных», иными словами, понимание правосудия и справедливости, но именно знание вещей и целей, каких возможно достичь, знание того, что надо делать, чтобы их достичь, «расстановка», которую необходимо использовать для достижения целей; именно такое знание и составляет мудрость суверена. Что же касается его «прилежания», то оно выражается в том, что суверен или, вернее, правящий, имеет право управлять лишь в той мере, в какой он размышляет и действует так, как если бы он состоял на службе у управляемых. В этом случае Ла Перьер опять-таки отсылает к примеру с отцом семейства: отец семейства — это тот, кто встаёт в доме раньше всех и ложится спать позже всех остальных, это тот, кто за всем бдит, поскольку считает себя находящимся на службе у собственного дома. Подобная характеристика правительства сильно отличается от характеристики государя, какую мы находим у Макиавелли. Безусловно, определение правления пока ещё весьма расплывчато, несмотря на Обозначая происходящее весьма схематически, можно сказать, что в конце XVI — начале XVII века искусство управления впервые кристаллизуется: оно сосредоточивается на теме государственных интересов, но не в том уничижительном и негативном смысле, который придаётся этому понятию сейчас (и означает нарушение правовых принципов, принципов справедливости и человечности единственно в интересах государства), но в позитивном и прямом смысле. Государство управляется по свойственным ему рациональным законам, которые не выводятся только из естественных и божественных законов, как и из одних лишь заповедей мудрости и благоразумия; государство, как и природа, обладает собственной рациональностью, даже если это рациональность особого типа. И в обратном порядке: искусство управлять не должно искать обоснований в трансцендентальных законах, в космологической модели или в некоем философском или моральном идеале, оно должно вывести принципы своей рациональности в особенной реальности государства. Таковы основополагающие моменты наипервейшей государственной рациональности, к которым я вернусь на ближайших лекциях. Однако можно сразу заметить, что подобное понимание государственных интересов будет сковывать развитие искусства управления вплоть до конца XVIII века. На то, как я считаю, имеется ряд причин. Прежде всего, причины исторические в строгом смысле слова, сдерживавшие развитие искусства управления. Это ряд великих кризисов XVII века: сперва Тридцатилетняя война с её опустошениями и разрушениями; затем, в середине века, крупные крестьянские и городские мятежи; и, наконец, в самом конце столетия, финансовый кризис, а также кризис продовольственный, сказавшийся на политике западных монархий конца XVII века в целом. Искусство управления имело возможность расширяться, осмыслять самое себя, завоёвывать и осваивать новые сферы только в периоды роста, иными словами, когда перед правительствами не были поставлены насущные военные, экономические и политические задачи, непрестанно беспокоившие их на протяжении всего XVII века. Таковы неподъёмные и, если угодно, грубые исторические причины, стопорившие развитие искусства управления. Я также полагаю, что искусство управления, каким оно было сформулировано в XVI веке, в XVII оказывается скованным также Меркантилизм стал самым первым усилием, я бы сказал, первым достижением искусства управления на уровне и политической практики, и знаний о государстве. В этом смысле можно сказать, что меркантилизм — это первый уровень рациональности искусства управлять, несколько принципов (скорее моральных, нежели конкретных) которого отметил в своей книге Ла Перьер. Меркантилизм является первичной рационализацией исполнения власти как правительственной практики; это первая попытка создания науки о государстве, способной стать тактикой правительства; однако меркантилизм оказался скованным и остановленным, на мой взгляд, именно потому, что ставил основной целью мощь суверена: как поступать не столько для того, чтобы страна была богатой, сколько для того, чтобы суверен мог располагать богатствами, обладать сокровищами, формировать войско Таким образом, на протяжении XVII века и вплоть до повсеместного исчезновения меркантилистской проблематики в начале XVIII века искусство управления как бы топчется на месте, зажатое сразу с двух сторон. С одной стороны, слишком широкими, слишком абстрактными, но и слишком жёсткими рамками суверенитета как проблемы и как института; была произведена попытка сочетать искусство управления с теорией суверенитета, то есть вывести направляющие принципы искусства управления из пересмотренной теории суверенитета. Именно здесь в дело вмешались правоведы XVII века, сформулировав или реактуализовав теорию договора. Теория договора и станет теорией, где основополагающий договор, взаимные обязательства суверена и подданных станут Итак, с одной стороны, искусство управления было сковано чересчур широкими, слишком абстрактными и слишком жёсткими рамками суверенитета, Как произошла разблокировка искусства управления? Разблокировку, так же, как и блокировку, необходимо вновь вписать в контекст общих процессов, таких, как демографическая экспансия в XVIII веке, сопряжённая с обилием денег, которое, в свою очередь, соотносилось с увеличением объёма сельскохозяйственной продукции благодаря хорошо знакомым историкам цикличным процессам. Таков общий фон, а точнее — можно сказать, что разблокировка искусства управлять была связана с возникновением проблемы населения. Следует также отметить, что есть ещё один незаметный процесс, который надо попытаться восстановить в подробностях и на примере которого становится понятно, каким образом оказались взаимосвязанными наука управления, перенос центра тяжести на иные объекты, нежели семья, и, наконец, проблема населения. Именно с развитием науки управления экономика смогла сместить центр тяжести на уровень реальности, которую мы сейчас называем «экономикой», и именно развитие науки управления позволили выделить особые проблемы населения; однако скажем также, что как раз благодаря вниманию к специфическим проблемам населения и благодаря выделению уровня реальности, который называется «экономикой», проблемы управления смогли, наконец, быть продуманными, осмысленными и просчитанными вне правовых рамок суверенитета. И та самая статистика, которая в рамках меркантилизма никогда не имела возможности функционировать иначе, как в рамках суверенитета, то есть внутри и, в некотором роде, в интересах монархического руководства, стала основным техническим фактором или одним из основных технических факторов разблокировки. Каким образом проблема населения позволила на деле разблокировать искусство управления? Акцент на население и на реальность феноменов, присущих населению, позволили решительно отбросить модель семьи и сфокусировать понятие «экономики» вокруг иных реалий. В действительности, статистика, до тех пор функционировавшая в административных рамках, а, следовательно, в пределах механизма действия суверенитета, обнаружила и стала постепенно раскрывать то, что население имеет собственные закономерности: уровень смертности, частоту заболеваний и коэффициент несчастных случаев. Статистика также показала, что перенаселённость оказывает специфическое влияние и что такие феномены, как крупные эпидемии, территориальная экспансия, кривая занятости и накопления несводимы к тому, что происходит внутри семьи. И ещё статистика показала, что перемещения, способы действия и активность населения приводят к определённым экономическим следствиям. Позволяя количественно оценивать феномены, связанные с населением, статистика фактически выявляет специфические вещи, не сводимые к узким рамкам семьи. За исключением известного количества остаточных тем, например, моральных и религиозных сюжетов, семья как образец для правительства Зато в ту же пору семья Во-вторых, население представляется конечной целью управления по преимуществу: поскольку какой, в сущности, может быть цель управления? Определённо не управление само по себе, но улучшение жизни народов, увеличение их благосостояния, продолжительности жизни, совершенствование здравоохранения; и инструментами правительства для достижения этих, в некотором роде, имманентных населению целей предстоит стать, в основном, самому населению, на которое непосредственно воздействуют при помощи кампаний, или же опосредствованно при помощи техник, позволяющих, допустим, незаметно стимулировать уровень рождаемости либо направлять потоки населения в тот или иной регион, к той или иной деятельности. Целью и инструментом управления, таким образом, становится скорее население, чем мощь суверена. Оно станет субъектом, имеющим собственные потребности и устремления, но Наконец, население становится центром, вокруг которого организуется то, что в текстах XVI века называется «кропотливостью суверена»; иными словами, население должно стать объектом, каковой правительство будет учитывать в наблюдениях Определяя вещи подобным образом, я вовсе не хочу сказать, что как только искусство управления начинает становиться политической наукой, суверенитет перестаёт играть какую-либо роль; я бы даже констатировал обратное, а именно то, что проблема суверенитета никогда не ставилась с такой остротой, как в те годы, поскольку, в отличие от того, что происходило в XVI и XVII веках, речь шла уже не о том, чтобы обосновать искусство управления на основе теории суверенитета, Прочтите два следующих текста Руссо. В первом по времени, то есть в статье «Политическая экономия» из «Энциклопедии», вы увидите, что Руссо формулирует проблему управления и искусства управлять следующим образом (формулировка весьма характерна с подобной точки зрения): «… понятие экономии обозначает, по преимуществу, распоряжение отцом благами семьи [22]; однако, даже если на такую модель и ссылались в прошлом, теперь она представляется неприемлемой. Наша жизнь показывает нам, — говорит Руссо, — что политическая экономия уже не является экономией семьи», и не ссылаясь впрямую ни на учение физиократов, ни на статистику, ни на общие проблемы населения, он ясно указывает на разрыв и на тот факт, что экономика, — политическая экономия, — обрела совершенно новый смысл, уже не сводимый к древней модели семьи [23]. Как бы эту статью ни интерпретировать, в ней Руссо задаётся целью охарактеризовать искусство управления. Впоследствии он напишет «Общественный договор», главная проблема которого состояла как раз в том, чтобы прояснить, каким образом такие понятия, как «природа», «договор», «всеобщее волеизъявление», могут дать нам общий принцип управления, совместимый сразу Что касается дисциплины, она также вовсе не отменяется. Безусловно, она организовывалась и осуществлялась; вот всевозможные учреждения, внутри которых в XVII Идея руководства населением ещё более обостряет проблему обоснования суверенитета — вспомним о Руссо, — и делает ещё более настоятельной необходимость развития дисциплинарных практик (в другой книге [24] я попытался проанализировать историю дисциплинарных практик). Таким образом, происходящее следует понимать отнюдь не как замещение общества суверенитета дисциплинарным обществом, а затем общества дисциплинарного, скажем, обществом управления. В действительности, возникает треугольник: «суверенитет — дисциплинарные практики — правительственное управление», главная цель которого — население, а основные механизмы — аппараты безопасности. Во всяком случае, я хотел продемонстрировать глубинную историческую связь между движением, поколебавшим константы суверенитета, отодвинув их за отныне ставшую основной проблему выбора того или иного управления; движением, способствовавшим возникновению «населения» как данности, как сферы для вмешательства, как цели техник управления; и, Добавлю ещё пару слов: если бы я хотел обозначить курс этого года точнее, то Известно, каким гипнотическим влиянием обладают сегодня любовь и ненависть к государству; известно, сколько эмоций сопряжено с возникновением государства, с его историей, успехами, с его мощью и издержками. Переоценка проблемы государства выражается, как я думаю, по сути в двух формах. Одна из них — непосредственная, аффективная и трагическая: таков лиризм холодного монстра, уставившегося на нас; вы придаёте слишком большое значение проблеме государства и иным образом — на этот раз, парадоксальным, поскольку явно преуменьшая его значение, — таков анализ, состоящий в сведении государства к определённому набору функций, таких, как, допустим, развитие производительных сил и воспроизводство производственных отношений; но ведь даже такая редуцированная по сравнению со всем остальным роль государства, Мы живём в эпоху правительственности, открытой в XVIII веке. Оправительствование государства — это явление, вызвавшее массу ответных реакций, поскольку, по мере того, как задачи правительственности и техники управления становились, по существу, единственной ставкой в политике и единственным реальным пространством борьбы и политических схваток, подобное оправительствование государства позволило государству выжить. Вероятно, что если государство и существует в том виде, как мы его видим теперь, то дело как раз в этой правительственности, занимающей сразу и внутреннее и внешнее положение по отношению к государству, поскольку именно правительственные тактики позволяют в любой момент определить то, что должно и что не должно относиться к государству, что является публичным и что частным, государственным и негосударственным. Итак, если угодно, долгожительство государства и рамки государственного следует понимать только на основе общих тактик правительственности. И, вероятно, можно в самых общих чертах, грубо, а, следовательно, неточно восстановить крупные экономические структуры, великие экономии власти на Западе следующим образом: сначала государство правосудия, возникшее на территории феодального типа Таковы, если угодно, некоторые суждения по поводу локализации правительственности, которую я считаю важным явлением. Сейчас я попытаюсь показать, каким образом такая правительственность зародилась, с одной стороны, на основе архаической модели, а именно — модели христианского пастырства, а | |

Примечания | |

|---|---|

| |