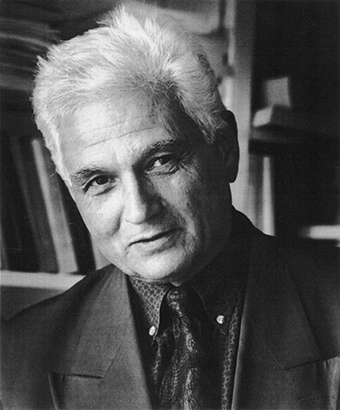

Жак Деррида (Jacques Derrida) — французский философ, литературовед и теоретик культуры, один из крупнейших представителей постструктурализма и постмодернизма в философии, основоположник философского деконструктивизма. В настоящее время относится к числу наиболее цитируемых авторов в области современной философии и теории культуры. | |

Биография и деятельность | |

|---|---|

| Имя: | Деррида Жак (Jacques Derrida). |

| Дата и место рождения: | 15 июля 1930 года. Эль-Биар, Алжир. |

| Дата и место смерти: | 9 октября 2004 года. Париж, Франция. |

| Гражданство: | |

| Деятельность: |

|

| Научная сфера: | |

| Область интересов: | |

| Основные идеи: |

|

| Связанные организации: | |

| Текст статьи: © A. А. Грицанов. Д. А. Силичев. Н. Б. Маньковская. В. С. Александров. Подготовка электронной публикации и общая редакция: © Центр гуманитарных технологий. Главный редактор: Агеев А. В. Информация на этой странице периодически обновляется. Последняя редакция: 31.01.2026. | |

Жак Деррида (Jacques Derrida) — французский философ, литературовед и теоретик культуры, один из крупнейших представителей постструктурализма и постмодернизма в философии, основоположник философского деконструктивизма. В настоящее время относится к числу наиболее цитируемых авторов в области современной философии и теории культуры. БиографияЖак Деррида родился 15 июля 1930 года в пригороде столицы Алжира В 1970-х годах оригинальные идеи Деррида получили широкую известность, в том числе и за пределами Франции, в связи с чем многие стали воспринимать его как интеллектуальную знаменитость. В Творчество и деятельностьЖак Деррида считается одним из крупнейших представителей поколения французских мыслителей второй половины XX века (к которым относят, в частности, Р. Барта, П. Бурдьё, Ж. Бодрийяра, Ж. Делёза, М. Фуко и Ж. Лакана). Основной линией собственного философского творчества Деррида полагал преодоление европейской философской традиции, Хотя Деррида считается основоположником деконструктивизма, таковым он стал не столько по своей воле, сколько благодаря американским исследователям, которых заинтересовали его идеи, тогда как сам он называл себя историком. Тем не менее Деррида согласился с таким наименованием своей концепции, но, видимо, не без внутреннего сопротивления, поскольку, по его словам, используя термин «деконструкция», он, Впоследствии, признав себя деконструктивистом, Деррида намеренно уходит от утвердительного определения и истолкования деконструкции, действуя в духе «негативной теологии» (определяющей Бога через перечисление отрицаний того, чем он не является). Так, Деррида подчёркивает, что деконструкцию нельзя сводить к тем значениям, которые она имеет в словарях (лингвистическое, риторическое и техническое), что она не является ни методом, ни анализом, ни критикой, что она не означает какое-либо «действие», «акт» или «операцию» и тому подобное. На самом деле в той или иной мере деконструкция является и тем, и другим, и третьим, но при этом она представляет собой непрерывный и бесконечный процесс, исключающий подведение какого-либо итога, обобщения смысла, сведения к некоему метадискурсу, что она принимает свои значения при «вписывании» её «в цепь возможных заместителей», каковыми выступают «письмо», «след», «рассеивание», «различение», «дополнение» и другие конструкты. По мере эволюции творчества Деррида внимание к положительной стороне деконструкции усиливается, и она рассматривается им как «изобретение» («инвенция») По мысли Деррида, основной недостаток предшествующих интеллектуальных ревизий западной философии состоит в том, что её «пороки» осмысливаются на её же собственном языке. Идёт поиск ещё более универсальной философии, что означает программу создания расширенного и — что более важно — исторически перспективного рационализма. Деррида отвергает данный проект: «Мы просто верим в абсолютное знание как в завершение, если не как в конец истории. […] Для того, что «берёт начало» в этом случае «по ту сторону» абсолютного знания, требуются неслыханные мысли, которые стараются встретиться друг с другом через воспоминание о старых знаках». Деррида полагает, что подвергнуть сомнению абсолютность разума традиционными интеллектуальными средствами неосуществимо: «… бросить вызов против него можно лишь воззвав к нему, протестовать против него можно лишь в нём самом, он оставляет нам на своём собственном поле лишь возможность прибегнуть к стратагеме или стратегии. […] Будучи способной действовать лишь внутри разума, революция против разума как только изрекает себя, сразу же приобретает ограниченную протяжённость того, что на языке Министерства внутренних дел как раз и называют волнениями». Выход из этого состояния Деррида усматривает в следующем (это, в известном смысле, можно полагать главной целью его творчества): «говорить так, чтобы ничего не сказать» (в любом другом случае мы либо оправдываем разум, либо разумно критикуем его, что равно бессмысленно). Предпринимая деконструкцию философии, Деррида подвергает критике прежде всего сами её основания, полагая, что европейская философия суть внешне толерантная, но внутренне жёсткая имперская «идеология» западного этноса (в данном контексте критерием «идеологизма» выступает амбиция частного дискурса на статус абсолютного, универсального). Вслед за М. Хайдеггером он определяет западную философию как метафизику сознания и субъективности, главный порок которой состоит в догматизме. Таковой она является в силу того, что построена на системах метафор, при этом из множества известных метафорических дихотомий (таких как «материя и сознание», «дух и бытие», «человек и мир», «означаемое и означающее», «сознание и бессознательное», «внутреннее и внешнее», «мужчина и женщина», и так далее) метафизика, как правило, отдаёт предпочтение какой-нибудь одной стороне — чаще всего сознанию, и вместе с ним и его носителю — субъекту и субъективности. Так, отдавая приоритет сознанию, метафизика берёт его в чистом виде, в его логической и рациональной форме, игнорируя бессознательное и выступая тем самым как логоцентризм. Если же сознание рассматривается в его связи с языком, то последний выступает в качестве устной речи. Метафизика тогда становится логофоноцентризмом. Когда метафизика направляет всё своё внимание на субъекта, она рассматривает его как автора и творца, наделённого «абсолютной субъективностью» и прозрачным самосознанием. Отдавая предпочтение субъекту, метафизика предстаёт в качестве основы антропоцентризма и гуманизма. Поскольку этим субъектом, как правило, оказывается мужчина, метафизика тем самым выступает как фаллоцентризм. Во всех случаях метафизика остаётся логоцентризмом, в основе которого лежит единство логоса и голоса, смысла и устной речи, «близость голоса и бытия, голоса и смысла бытия, голоса и идеального смысла». Это свойство Деррида обнаруживает уже в античной философии, а затем во всей истории западной философии, включая самую критическую и современную её форму — феноменологию Э. Гуссерля. Высшей же формой рационализма и логоцентризма является философская система В рамках своего проекта деконструкции Деррида разрабатывает метод прочтения текста, называя его стратегией «деконструкции», дающий возможность вычленить метафизические посылки в философских построениях. Метод деконструкции Деррида направлен на предполагаемую необходимость обращать внимание прежде всего на различия между словами и ожиданиями, которые они содержат, без рассмотрения того, что они обозначают. Таким образом, стратегия Деррида предполагает отторжение однозначности философского языка за его двусмысленность (эта задача была сформулирована Деррида уже в первом опубликованном тексте: Введении к «Началу геометрии» Гуссерля). По мысли Деррида, проблема, в частности, состоит в том, что «ошибочно» отождествляют (Деррида именует это «эмпиризмом») «истины факта» и «истины разумные» (истины «первоначального» факта). Основание этих последних состоит не в способности разума постигать, познавать вещи a priori, a в отношении разума к этому «первоначальному факту», в отношении к Размышления по вышеуказанному спектру вопросов Деррида начал ещё во «Введении» к «Началу геометрии» в контексте проблем осуществимости феноменологии истории как определённой теории. По Гуссерлю, бытие не может не идентифицироваться со смыслом, бытие не может не являться для нас. Гуссерлианский «принцип принципов» полагает основанием истинности суждения относительно вещи интуицию вещи, наличествующей «собственной персоной»; этот принцип обусловлен аксиомой постоянного отличия оригинала (интуиции, называемой «изначально дающей» самою вещь собственной персоной) и производного от неё продукта (интенции сознания, которые не были осуществлены посредством интуиции). Таким образом, «сама вещь» выступает «открывающим фактом», существующим лишь единожды. В границах исторической феноменологии гуссерлевская идея «Живого настоящего» предполагает то, что прошлое «удерживается» настоящим, настоящее же содержит «наброски» будущего. Из этого следует, что настоящее одновременно В русле рассуждений Гуссерля, комментируемых Деррида («Введение» к «Началу геометрии»), история оказывается в принципе однозначной, даже если фактически полная отрешённость смысла неосуществима: при этом данное тождество бытия (и наличного и прошлого), с одной стороны, и смысла — с другой, достижимо никак не сегодня, а лишь «в бесконечности». В «снятом» виде историческая феноменология представляет собой философскую модель, демонстрирующую движение абсолюта, источника смысла (в данном контексте — Ego) к размещающемуся на бесконечной дистанции и перманентно отодвигающемуся «телосу» (термин Гуссерля) или он же: Логос, Бог, Идея (в кантовском смысле) совершенного общества. Как отмечает Деррида, если в такой версии «истинное» тождественно «истинному для меня», то — как следствие — именно «Я» (в статусе Бога) оказывается у Гуссерля творцом вечных истин. Поскольку же нам заранее известно, что обретение Я такового статуса отложено в бесконечность, постольку финальное отождествление бытия и смысла никогда не состоится. Двусмысленность или, по Деррида, «исходное различие» смысла и бытия не может быть преодолено конечным триумфом однозначного смысла. Позже это «исходное различие» Деррида обозначит неографизмом «различание» (différance). Весьма существенно, что, по мысли Деррида, différance содержит кроме смысла «не быть тождественным», также и смысл «откладывать на более поздний срок» (в этом контексте настоящее всегда представляет собой отличенное настоящее, ибо лишь став прошлым оно окажется «настоящим настоящим»). По мысли Деррида, история существует лишь постольку, поскольку настоящее как бы «опаздывает по отношению к самому себе». Согласно Деррида, без « Отдельным результатом реализации данного «принципа

По мысли Деррида, традиционалистское подчинение письменности слову является предубеждением, и — что более важно — определение графического применимо для определения любого знака: любой знак есть обозначающее, обозначаемое которого есть другое обозначающее, но никогда «самая вещь», каковой она предстаёт перед нами. Деррида акцентирует: «То же самое есть то же самое, лишь принимая вид иного». Деррида выходит из традиционалистской «логики тождества», при этом его заботит проблема: осуществимо ли выйти за пределы диалектики, не прибегая к её инструментарию (свободное использование метафоры представляет для Деррида горизонт гуманитарного знания; за ним [горизонтом. — По мысли Деррида, осуществляемая им деконструкция метафизики, написанной понятийными средствами гегелевской терминологии, а также введение им понятия «différance» результируются «одновременно незначительным и радикальным смещением», итогом которого станет «бесконечная», «не могущая никогда завершиться» дискуссия с В любом тексте, считает Деррида, содержатся два текста: «два текста», существующие «вместе и одновременно раздельно». Как утверждает Деррида, всегда легко отыскать первый текст — текст классический, в нём безраздельно доминирует идея присутствия, он неукоснительно соблюдает пиетет по отношению к разуму: в его рамках допустимо лишь осуждение недостаточной разумности во имя того же разума. Этот первый текст, по мысли Деррида, одновременно содержит некие следы иного текста — иного и того же самого. При этом совместить эти два текста, согласно Деррида, невозможно никоим образом: их синтез был бы осуществим как итог «преодоления» их «отличия». Второй же текст представляет собой, по Деррида, лишь «смещённую похожесть» первого. Чтение общего текста требует особой «двойной науки» (именно так была озаглавлена статья в книге «Рассеяние»). «Мышление- Так, например, в статье «Двойная наука» Деррида сопоставляет слово «гимен» в текстах Малларме и гегелевский термин «тождество»: по Деррида, первое представляет собой симулякр второго. Ибо: «гимен» есть слово для обозначения девственной плевы девственницы и — одновременно — для обозначения уз Гименея. Гимен как девственность существует, когда не существует гимена как соития; не существует гимена как девственности, когда существует гимен как брак. Таким образом, гимен в равной степени есть различие (между «снаружи» и «изнутри» девственницы, между желанием и осуществлением желания) и уничтожение этого различия. «Гимен», согласно Деррида, есть уничтожение «различия между различием и По мысли Деррида, «помимо всех великих слов философии, которые в целом мобилизуют внимание, — разум, истина, принцип, — принцип основания говорит также о том, что основание должно быть дано […] Нельзя отделять этот вопрос об основании от вопроса, направленного на это «нужно» и «должно быть дано». «Нужно», как представляется, таит в себе самое существенное в нашем отношении к принципу. Оно отмечает для нас существование, долг, долженствование, требование, приказание, обязательство, закон, императив. С этого момента основание может быть дано, оно должно быть дано». Другими словами, как полагает Деррида, «мыслить бытие» есть задача вечная и неизбывная; поиск того, «почему» — процесс бесконечный. Трактуя человеческую деятельность в целом как своего рода чтение безграничного текста мира, Деррида тем самым заостряет столь актуальную для современной теории познания проблему неопределённости значений. В ходе проводимой деконструкции Деррида даёт оригинальные примеры глубокого прочтения многих концепций из истории западной философской мысли, формируя при этом особый антидогматический по духу тип философствования, которое представляется многомерным и разнородным, противоречивым и парадоксальным. Деррида размывает границы между философией и литературой, рассматривая философию как «обходной путь к литературе», и тем самым усиливает существующую тенденцию к эстетизации философии, её сближению с гуманитарным знанием, художественной культурой и искусством. В этом ключе он создаёт ряд литературно-философских произведений экспериментального плана, сочетающих в постмодернистском духе элементы научного трактата и автобиографических заметок, романа в письмах и пародии на эпистолярный жанр, парадоксальные утверждения, провокационно-иронические высказывания и провидческие озарения. При этом, Деррида идёт значительно дальше канонических тенденций эстетизации философии, предлагая выйти за рамки классической философской традиции и «начать всё сначала» в современной постмодернистской ситуации утраты ясности, смысла, понимания. За свою карьеру Деррида опубликовал более 40 книг, а также множество очерков и других текстов, наиболее известными из которых являются: «О грамматологии» (1967), «Голос и феномен» (1967), «Письмо и различие» (1967), «Поля философии» (1972), «Рассеяние» (1972), «Позиции» (1972), «Шпоры. Стили Ницше» (1978), «Почтовая открытка. От Сократа к Фрейду и далее» (1980), «Психея: вторжение другого» (1987), «О духе Хайдеггера | |

Библиография | |

Издания и публикации: | |

| |

Переводы на русский язык: | |

| |

Деррида Жак

Публикации |

|---|

Деррида Жак: Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук10.12.2008 Derrida J. La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines: Conference prononcee au Colloque international de l’Universite Johns Hopkins (Baltimore) sur «Les langages critiques et les sciences de l’homme», le 21 octobre 1966. // Derrida J. L’ecriture et la difference. — Paris: Seuil, 1967. — |