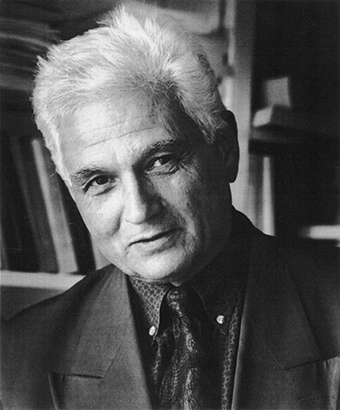

Жак Деррида (Jacques Derrida; | |

Мишель Эйкем де Монтень. Вероятно, в истории понятия «структура» произошло нечто такое, что можно было бы назвать «событием», если только не вкладывать в это слово смысл, который структурная — или структуралистская — установка как раз и стремится либо редуцировать, либо поставить под сомнение. И тем не менее мы будем говорить именно о «событии», хотя и заключим это слово в оговорочные кавычки. Каково же это событие? Внешне оно выглядит как разрыв и удвоение. Нетрудно показать, что понятие структуры и даже само слово «структура» имеют тот же возраст, что и западная эпистема, то есть западные наука и философия, уходящие корнями в почву обыденного языка, где их и обнаруживает эпистема, которая, путём метафорического смещения, вовлекает их в свой круг. Тем не менее, вплоть до того момента, как случилось событие, выявить которое Роль этого центра заключалась не только в том, чтобы сориентировать, сбалансировать и организовать структуру (ведь и вправду нелегко помыслить неорганизованную структуру), но и прежде всего в том, чтобы сам принцип организации структуры послужил ограничению того, что можно было бы назвать её игрой. Разумеется, наличие у той или иной структуры центра, ориентируя, организуя и обеспечивая связность системы, допускает подвижность элементов внутри целостной формы. И даже сегодня структура, лишённая всякого центра, немыслима как таковая. Однако центру свойственно прекращать игру, которую он сам же и начинает и предпосылки для которой он сам же и создаёт. Центр как таковой является той точкой, где более невозможна субституция содержаний, элементов и термов. Центр налагает запрет на пермутацию, или трансформацию, элементов (которые к тому же сами могут представлять собой структуры, включённые в другую структуру). По крайней мере, такая трансформация до последнего времени всегда оставалась под запретом (я намеренно пользуюсь этим словом). Таким образом, всегда считалось, что центр, единственный по определению, образует в структуре именно то, что, управляя структурой, вместе с тем ускользает от структурности. Вот почему в свете классического представления о структуре можно парадоксальным образом сказать, что центр находится как в структуре, так и вне структуры. Он находится в центре некоей целостности, В самом деле, понятие центрированной структуры — это понятие обоснованной игры, предполагающей некую основополагающую неподвижность и надёжную прочность, которая сама из игры исключена. Именно эта прочность и позволяет подавить тревогу, постоянно рождающуюся из ощущения, что ты участвуешь в игре, вовлечён в игру, разыгрываешься игрой. Исходя из нашего определения центра, который находится как внутри, так и снаружи, с одинаковым правом принимающего имена начала (arche) и конечной цели (telos), можно сказать, что различные повторы, субституции и трансформации всегда включены в ту или иную историю смысла (или, проще, в некую историю), причём в самой наличной форме этой истории обычно бывает нетрудно обнаружить её начало и предугадать конец. Вот почему, вероятно, можно сказать, что любой археологический или эсхатологический демарш тесно связан с операцией, редуцирующей структурность структуры, и пытается помыслить последнюю исходя из полноты её внеигрового наличия. Но если это так, то всю историю понятия «структура» до того как произошёл упомянутый мной разрыв) следует рассматривать как ряд замещений одного центра другим, как цепочку различных детерминаций центра. Последовательно и упорядочение центр принимает различные формы и получает различные имена, так что история метафизики, как и история самого Запада, оказывается историей подобных метафор и метонимий. Матричной формой (я прошу простить мне столь малую степень доказательности и столь высокую степень эллиптичности, которые объясняются стремлением как можно скорее перейти к основной теме моего выступления) здесь становится определение бытия как наличия во всех смыслах этого слова. Можно было бы показать, что все названия, существующие для обозначения таких понятий, как «основание», «принцип» и «центр», всегда указывают на инвариант некоего наличия (eidos, arche, telos, energeia, ousia (сущность, существование, субстанция, субъект), aletheia, трансцендентальность, сознание, Бог, человек и тому подобное). Событие разрыва, прерванности, упомянутое мной вначале, произошло, вероятно, в тот самый момент, когда пришлось помыслить, то есть подвергнуть повторному воспроизведению, саму структурность структуры; вот почему Это производство, бесспорно, принадлежит нашей эпохе в целом, однако заявляло о себе и работало оно всегда. Если бы всё же нам понадобилось выбрать в качестве примера несколько «собственных имён» и назвать авторов, предложивших наиболее смелые формулировки такого производства, то, очевидно, следовало бы упомянуть ницшевскую критику метафизики, его критику таких понятий, как бытие и истина, которые он заменяет понятиями игры, истолкования и знака (знака без наличной истины); следовало бы, далее, упомянуть фрейдовскую критику самоналичия, то есть сознания, субъекта, самотождественности, сходства и принадлежности самому себе; и хайдеггеровскую деструкцию, метафизики, онтотеологии, определения бытия как наличия. Однако все эти дискурсы и все их аналоги вовлечены в некий круг. Этот круг един, и описывает он форму соотношения истории метафизики и деструкции истории метафизики: чтобы подорвать метафизику, нет никакого смысла обходиться без понятий метафизики; мы не располагаем таким языком (таким синтаксисом и такой лексикой), который был бы внеположен этой истории; мы не можем высказать такого деструктивного положения, которое уже не было бы воплощено в форме, в логической конструкции Вот один из многих примеров: метафизика наличия подрывается именно с помощью понятия знака. Однако, как я уже заметил, стоит нам задаться целью показать, что не существует трансцендентального, то есть привилегированного, знака и что, стало быть, знаковое поле, или знаковая игра, не имеет границ, как нам придётся (но И тем не менее мы не в состоянии избавиться от понятия знака, не можем отречься от метафизического соучастия, не отрекаясь тем самым от той критической работы, которую ведём против него, и не рискуя уничтожить специфическую самотождественность означаемого, сводящего к себе собственное означающее или, что то же самое, попросту выталкивающего его из себя. Есть два разных способа, позволяющих стереть различия между означаемым и означающим. Первый, классический, состоит в том, чтобы редуцировать означающее, свести его на нет, то есть в конечном счёте подчинить знак мысли. Второй, как раз и противопоставляемый нами первому, заключается в том, чтобы поставить под вопрос саму систему, в рамках которой имеет место указанная редукция, прежде всего — оппозицию чувственного и умопостигаемого. Ведь в том и заключается парадокс, что метафизическая редукция знака нуждается в той самой оппозиции, которую она и подвергает редукции. Оппозиция и её редукция вместе образуют систему. Сказанное о знаке применимо к любым понятиям и высказываниям, вырабатываемым метафизикой, в том числе Как же будет обстоять дело с нашей формальной схемой, если мы обратимся к так называемым «гуманитарным наукам»? Одна из этих наук, по всей видимости, ныне занимает привилегированное место. Это этнология. В самом деле, позволительно считать, что этнология как наука смогла возникнуть лишь тогда, когда смогла осуществиться известного рода децентрация, то есть в момент, когда европейская культура (и вместе с ней история метафизики и её понятий) оказалась дислоцирована, изгнана со своего места и тем самым перестала рассматривать себя в качестве эталонной культуры. Этот момент пришлось пережить не только философскому и научному дискурсу, но также политике, экономике, технике и тому подобному. Можно с уверенностью утверждать, что, будучи условием этнологии, критика этноцентризма отнюдь не случайно возникла — причём как с системной, так Подобно всякой науке, этнология возникает в недрах определённого дискурса. Прежде всего она является европейской наукой, использующей, пусть и непроизвольно, понятия, доставшиеся ей по традиции. Следовательно, этнолог — хочет он того или нет, поскольку ничто в данном случае не зависит от его решения, — допускает в свой дискурс предпосылки этноцентризма уже в тот самый момент, когда приступает к его разоблачению. Это — не историческая случайность, а неизбежная необходимость, и следует продумать все вытекающие из неё последствия. Однако, если никому не дано ускользнуть Если теперь в качестве примера мы обратимся к текстам Леви-Стросса, то сделаем это не только по причине привилегированного положения, которое этнология занимает ныне среди гуманитарных наук, и даже не по причине особой весомости этнологической модели в современной расстановке теоретических сил. Причина в том, что в работах Леви-Стросса сказался определённый выбор и что именно в них в более или менее эксплицитной форме было разработано учение, касающееся как критики языка, так и языка критики в гуманитарных науках. Чтобы проследить соответствующий ход мысли в тексте Леви-Стросса, воспользуемся оппозицией природа/культура как одной из путеводных нитей. Несмотря на все попытки омоложения и на весь макияж, эта оппозиция родилась вместе с самой философией. Более того, она старше самого Платона. По меньшей мере она — ровесница софистики. Со времён возникновения антитезы фюсис/номос, фюсис/техне эта оппозиция вплоть до настоящего времени передавалась по исторической цепочке, которая на всём своём протяжении предполагала противопоставление «природы» закону, институции, искусству, технике, но также — свободе, самочинности, истории, обществу, духу и тому подобному. Так вот, едва приступив к своим исследованиям, в первой же книге («Элементарные структуры родства») Леви-Стросс ощутил не только надобность в этой оппозиции, но и невозможность принять её до конца. В «Структурах» он исходит из следующего определения, или аксиомы: природе принадлежит всё, что носит универсальный и спонтанный характер, не зависит ни от какой конкретной культуры и ни от какой определённой нормы. Зато культуре принадлежит всё, что зависит от системы норм, управляющих обществом и, стало быть, способных варьировать от одной социальной структуры к другой. Оба эти определения относятся к традиционному типу. Однако уже на первых страницах «Структур» Леви-Стросс, принявший было эти понятия, сталкивается с тем, что он называет скандалом, то есть явлением, не желающим мириться с доставшейся ему оппозицией природа/культура и стремящимся разом присвоить себе как предикаты природы, так и предикаты культуры. Этим скандалом оказывается запрет на инцест. Запрет на инцест универсален, «Итак, предположим, что всё универсальное в человеке относится к природе и характеризуется спонтанностью, тогда как всё, что подчиняется той или иной норме, принадлежит культуре и несёт на себе печать относительности и своеобычности. В этом случае мы сталкиваемся с фактом, или, точнее, с совокупностью фактов, которые, в свете предшествующих определений, предстают едва ли не как скандал: ведь запрет на инцест совершенно недвусмысленно включает в себя две неразрывно связанные черты, в которых мы увидели взаимопротиворечивые признаки двух взаимоисключающих начал: он представляет собой правило, но это — единственное правило, которое, среди всех прочих социальных правил, носит универсальный характер» (Les stuctures elementaires de la parente. Paris: PUF, 1949. — Мы довольно бегло рассмотрели приведённый пример, ибо это — один из множества возможных примеров, однако и из него хорошо видно, что язык в самом себе несёт необходимость собственной критики. Эту критику, впрочем, можно вести двумя путями и двумя «способами». Едва только начинает ощущаться ограниченность оппозиции природа/культура, как сразу же возникает возможность приступить к систематическому и взыскательному допросу истории указанных понятий. Таков первый шаг. Подобный систематический и исторический допрос не является ни филологической, ни философской операцией в классическом смысле этих слов. Если Другая возможность ( Можно, пожалуй, сказать, что Леви-Стросс начинает именно с этого утверждения; во всяком случае, «Структуры» открываются словами: «Мы начинаем все лучше понимать, что, за неимением приемлемого исторического обозначения, разграничение природы и общества (сегодня мы охотнее скажем: природы и культуры) приобретает особую важность, что вполне оправдывает применение этого разграничения в современной социологии в качестве методологического инструмента». Леви-Стросс и в дальнейшем останется верен этой двойственной установке, требующей сохранить в качестве инструмента то, что он критикует с точки зрения истины-ценности. В самом деле, с одной стороны, он и позже будет оспаривать ценность оппозиции природа/культура. Книга «Первобытное мышление» [1], вышедшая через 13 с лишним лет после «Структур», отчётливо перекликается с только что цитированным мной текстом: «Оппозиция между природой и культурой, на которой мы некогда настаивали, сегодня, как нам представляется, имеет главным образом методологическую ценность». Причём эта методологическая ценность отнюдь не снижается в результате её «онтологического» обесценения — могли бы добавить мы от себя, доверяй мы самому понятию «онтология». «Недостаточно включить отдельные человеческие сообщества в человеческое сообщество в целом; этот первый шаг влечёт за собой следующие, ответственность за которые ложится на точные и естественные науки: реинтегрировать культуру в природу и, в конечном счёте, жизнь — в совокупность физико-химических состояний» (La pensee sauvage, Paris: Plon, 1963. — С другой стороны, все в той же книге Леви-Стросс описывает так называемый бриколаж, который можно рассматривать как дискурс, свойственный этому методу. Бриколер, замечает Леви-Стросс, — это человек, использующий «подручные средства», то есть доступные ему инструменты, которые он находит вокруг себя; эти инструменты уже есть в наличии, они не были специально изготовлены ради тех операций, к которым их пытаются приспособить методом проб и ошибок, в случае необходимости меняя их или используя все разом, — пусть даже их происхождение и форма не имеют ничего общего между собой и тому подобное. Это означает, что в самой форме бриколажа уже заключена своеобразная критика языка; один автор даже утверждает, что бриколаж — это и есть критический язык как таковой, и прежде всего — язык литературной критики: я имею в виду статью Жерара Женетта «Структурализм и литературная критика», опубликованную в честь Леви-Стросса в журнале «Арк» (1965, Если называть бриколажем использование понятий, с необходимостью заимствуемых в более или менее сохранившемся или, наоборот, испорченном тексте-наследии, то придётся сказать, что любой дискурс — это бриколер. Инженер, ротивопоставляемый Леви-Строссом бриколеру, вынужден создавать свой язык весь целиком, начиная с синтаксиса и кончая словарём. В этом смысле инженер есть воплощённый миф; ведь субъект, который стал бы абсолютным источником собственного дискурса, который сумел бы собрать этот дискурс «от первого до последнего винтика», тем самым оказался бы творцом Слова, самим Словом. Вот почему представление об инженере, порвавшем со всяким бриколажем, есть теологическое представление; и коль скоро, в другом месте, Леви-Стросс утверждает, что бриколаж имеет мифопоэтическую природу, то можно поручиться, что инженер — это миф, созданный бриколером. Стоит нам усомниться в существовании подобного инженера, равно как и возможности существования дискурса, оторвавшегося от всякой исторической рецепции, стоит нам допустить, что любой завершённый дискурс является продуктом того или иного типа бриколажа, что инженер или учёный — это тоже своего типа бриколеры, — и под угрозой окажется сама идея бриколажа, а различие, в котором она черпала свой смысл, сотрется. Так к нам в руки попадает вторая путеводная нить. Бриколаж описывается Леви-Строссом не только как интеллектуальная, но и как мифопоэтическая деятельность. В «Первобытном мышлении» по этому поводу сказано следующее: «Подобно тому, как бриколаж способен добиваться блестящих и неожиданных результатов в техническом плане, мифологическое мышление добивается того же в плане интеллектуальном. И наоборот, нередко отмечался мифопоэтический характер бриколажа» (La pensee sauvage. — Усилия, предпринятые Леви-Строссом, примечательны не только тем, что он прежде всего разрабатывает (в частности, в одной из новейших своих работ) структурную науку о мифах и мифологической деятельности, но и тем, что эти усилия сосредоточены также, а возможно,

Это и утверждает Леви-Стросс в книге «Сырое и варёное», большую и выразительную цитату из которой я хочу теперь привести: «В самом деле, исследование мифов поднимает методологическую проблему, возникающую уже в силу того факта, что оно не может придерживаться картезианского принципа, требующего разделять трудный вопрос на столько частей, сколько нужно для его разрешения. При анализе мифа не существует никакого окончательного предела, не существует того потаённого единства, постижение которого являлось бы венцом всей аналитической работы. Мифические темы способны варьировать до бесконечности. Едва только возникнет впечатление, будто удалось их распутать и отделить друг от друга, как замечаешь, что они, в силу неожиданного сродства, вновь неразрывно сплелись между собой. Отсюда следует, что единство мифа — это всего лишь проект и тенденция, что оно ни в коем случае не отражает какого-либо состояния мифа или момента в его развитии. Такое единство есть воображаемый феномен, порождаемый задачами интерпретации; его роль заключается в том, чтобы придать мифу синтетическую форму, воспрепятствовать его растеканию в смешавшихся друг с другом противоположностях. Таким образом, можно сказать, что наука о мифах — это анакластика, если употребить этот старинный термин (в соответствии с его этимологией) в широком смысле, допускающем, по определению, изучение не только отражённых, но и преломлённых лучей. Однако в отличие от философской рефлексии, требующей восхождения к истоку, для наших собственных размышлений интерес представляют такие лучи, у которых есть лишь виртуальный источник… Стремясь подражать спонтанному движению мифологической мысли, мы вынуждены были, приступая к нашему краткому и вместе с тем длительному начинанию, сообразовываться с требованиями этой мысли и соблюдать её ритм. Вот почему эта книга о мифах сама является своего рода мифом». И далее (Le crut et le cuit. — Вот здесь-то этнографический бриколаж и решается принять на себя мифопоэтическую функцию, которая тем самым сразу же обнаруживает, что сама потребность (философская, эпистемологическая) в центре носит мифопоэтический характер — характер исторической иллюзии. Вместе с тем, понимая всю необходимость шага, предпринятого Леви-Строссом, нельзя забывать Если, однако, поставить проблему эмпиризма и бриколажа во всей её глубине, то, вероятно, мы вскоре придём к абсолютно противоречивым положениям относительно статуса дискурса в структурной этнологии. С одной стороны, структурализм считает себя воплощённой критикой эмпиризма. А между тем не найти ни одной книги или работы Леви-Стросса, которые не были бы эмпирическими исследованиями, поддающимися подтверждению или опровержению с помощью новых данных. В любом случае структурные схемы суть не что иное, как гипотезы, построенные на базе количественно ограниченной информации и подлежащие опытной проверке. В доказательство этой двойственной установки можно было бы привести множество текстов. Обратимся ещё раз к «Увертюре», открывающей книгу «Сырое и варёное», из которой следует, что двойственность названной установки обусловлена тем, что дело идёт о языке, объектом которого является другой язык: «Критики, которым захочется упрекнуть нас в том, что мы не предварили анализ Южно-Американских мифов их исчерпывающим инвентарём, совершат серьёзную ошибку касательно природы и роли этого эмпирического материала. Совокупное единство мифов того или иного народа принадлежит дискурсивному ряду. И пока народ не умрёт физически или духовно, такое единство продолжает оставаться разомкнутым. С тем же успехом можно упрекнуть и лингвиста, описывающего грамматику какого-либо языка, в том, что он первым делом не изучил всю совокупность высказываний, возникших за время существования этого языка, и не имеет никаких сведений относительно тех речевых актов, которые будут совершаться вплоть до его скончания. Между тем опыт показывает, что лингвисту довольно и небольшого числа фраз, чтобы на их основе разработать грамматику исследуемого языка. Если же дело идёт о незнакомых языках, то драгоценнейшим приобретением окажутся даже фрагмент или эскиз подобной грамматики. Чтобы построить синтаксис, не следует дожидаться, пока будет описан весь — теоретически бесконечный — ряд единичных событий, поскольку синтаксис есть не что иное, как набор правил, управляющих порождением этих событий. Мы как раз и попытались дать очерк синтаксиса Южно-Американской мифологии. И если мифологический дискурс вдруг обогатится новыми текстами, то это позволит проверить или изменить тот способ, каким были сформулированы те или иные грамматические законы, отказаться от одних и обнаружить другие, новые. Однако от нас ни в коем случае нельзя требовать описания мифологического дискурса во всём его объёме. Ведь мы только что убедились, что подобное требование бессмысленно» (Le crut et le cuit. — Итак, Леви-Стросс определяет тотализацию то как нечто ненужное, то как нечто невозможное. Это, очевидно, объясняется тем, что сами пределы тотализации можно помыслить двумя разными способами. И я ещё раз хотел бы подчеркнуть, что в дискурсе Леви-Стросса оба указанных определения скрыто сосуществуют. Тотализацию можно считать невозможной в рамках классического стиля: в этом случае имеется в виду эмпирическое усилие некоего субъекта или конечного дискурса, тщетно домогающегося бесконечного богатства, которым он никогда не сумеет овладеть. Это богатство слишком велико и ни в какие слова не укладывается. Между тем атотализацию можно определить и иначе — не через понятие конечности, отсылающее к области эмпирии, а через понятие игры. Если Когда Леви-Стросс подчёркивает (что вслед за ним делаю Таким образом, преизбыток означающего, его восполняющий характер обусловлены принципом конечности, иными словами, наличием нехватки, которая и подлежит восполнению. Ясно теперь, почему понятие игры занимает у Леви-Стросса столь важное место. В его работах, в том числе Прежде всего это касается напряжения между игрой и историей. Это — классическая проблема, вокруг которой скопилось множество критических соображений. Я коснусь лишь того, что представляется мне формальной стороной этой проблемы: редуцировав историю, Леви-Стросс тем самым оказался сторонником такого воззрения, которое тесным образом связано с телеологической и эсхатологической метафизикой, то есть, как это ни парадоксально, с той самой философией наличия, которой, казалось, как раз и можно было противопоставить идею истории. Несмотря на то, что идея историчности проникла в философию довольно поздно, её постановка с неизбежностью вытекала из самого определения бытия как наличия. С опорой или без опоры на этимологию и вопреки классическому антагонизму понятий episteme и istoria, всегда существовавшему в рамках классического мышления, можно было бы показать, что первое из этих понятий неизменно предполагает второе, поскольку история есть не что иное, как единство становления, традиция передаваемой истины или же развитие научного знания, стремящегося овладеть истиной в настоящем, а также самоналичие, стремящееся к познанию в самосознании. История всегда мыслилась как снятие истории, как способ соединить два наличных состояния. Однако если правомерно с недоверием отнестись к подобному представлению об истории, то, редуцируя его и избегая открытой постановки затронутой мной проблемы, мы рискуем вернуться к аисторизму классического типа, а значит — к совершенно определённому моменту в истории метафизики. Такова, на мой взгляд, алгебраическая формула проблемы. Говоря более конкретно, следует признать, что пиетет Леви-Стросса по отношению к структурности, к внутреннему своеобразию структуры побуждает к нейтрализации как времени, так и истории. К примеру, возникновение новой структуры, самобытной системы всегда происходит (причём именно в этом заключено само явление структурной специфики) за счёт их разрыва с собственным прошлым, со своим началом, своей причиной. Это значит, что описать специфику того или иного структурного образования можно лишь в том случае, если в самый момент описания мы отвлекаемся от его прошлых состояний, устраняем проблему перехода от одной структуры к другой, выносим историю за скобки. Вот в Речь, далее, идёт не только о напряжении между игрой и историей, но также Таким образом, обращённая к утраченному или недостижимому наличию отсутствующего начала, структуралистская тематика — тематика прерываемой непосредственности — представляет собой печальный, негативный, ностальгический, исполненный вины, руссоистский лик самой идеи игры, тогда как её другим ликом оказывается ницшевское утверждение — утверждение радостной игры мира и безгрешности становления, утверждение мира знаков, не ведающего ни вины, ни истины, ни начала и подлежащего активному истолкованию. С точки зрения такого утверждения не центр есть нечто иное, нежели утрата центра. Играет же это утверждение наверняка. Ведь это — беспроигрышная игра, игра, сводящаяся к субституции уже данных, существующих, наличных элементов. Отдавшись на волю абсолютной случайности, такое утверждение живёт в царстве генетической неопределённости и семенных приключений следа. Итак, существуют два способа истолковывать истолкование, структуру, знак и игру. Первое истолкование стремится и силится расшифровать некую истину, или начало, не подвластное ни игре, ни порядку знака, когда сама необходимость нечто истолковывать воспринимается как симптом изгнания. Второе истолкование, отвратившее свой взор от начала, утверждает игру и пытается встать по ту сторону человека и гуманизма, поскольку само имя человека есть не что иное, как имя существа, которое — на протяжении всей истории метафизики, или онтотеологии, то есть всей своей истории как таковой, — грезило о полноте наличия, о некоем надёжном оплоте, о начале Сегодня существует немало признаков, указывающих на то, что оба эти истолкования истолкования (совершенно несовместимых друг с другом, несмотря на то, что мы ощущаем их одновременность и совмещаем в некоем невнятном симбиозе) делят между собой область, которую принято называть (хотя это далеко не бесспорно) областью гуманитарных наук. Несмотря на то, что различие этих двух истолкований бросается в глаза, а их взаимная непримиримость всё более обостряется, я лично не думаю, что сегодня настало время выбора между ними. Я не думаю так прежде всего потому, что мы всё ещё продолжаем пребывать в сфере (условно говоря, в сфере историчности), где сама категория выбора выглядит крайне легковесно. Затем также и потому, что в первую очередь нам надлежит представить себе общую для этих истолкований почву, равно как и различание, лежащее в основе их непримиримого различия. А кроме того, ещё и потому, что здесь возникает такой — всё ещё исторический по своему типу — вопрос, который пока что мы способны лишь предугадывать — предугадывать его зарождение, формирование, вызревание и вынашивание. Разумеется, когда я произношу эти слова, перед моим умственным взором стоит картина родов, однако взор этот обращён также | |

Примечания | |

|---|---|

| |