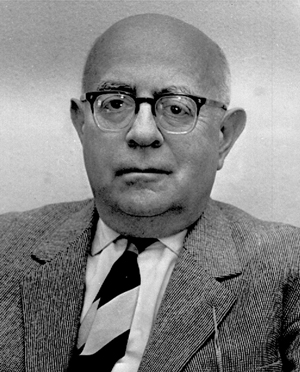

Теодор Людвиг Визенгрунд Адорно (Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno) — немецкий социальный философ, социолог, теоретик искусства (главным образом музыки) и литературы. Один из ведущих представителей Франкфуртской школы, влиятельного направления неомарксизма в немецкой социальной философии 1930–1960-х годов, которое сложилось вокруг созданного в 1923 году Франкфуртского института социальных исследований (Frankfurter Institut für Sozialforschung) при Университете имени И. В. Гёте во Франкфурте-на-Майне (Goethe-Universität Frankfurt am Main). Сотрудник, а затем и соруководитель (совместно с Максом Хоркхаймером) Франкфуртского института социальных исследований. Теоретическая деятельность Адорно как философа и социолога происходит в русле идей Г. В. Ф. Гегеля, К. Маркса и З. Фрейда. Начинал он её как авангардистски ориентированный музыкальный критик, теоретик и социолог музыки, углублённо интересующийся процессами «овеществления» и «фетишизации» в современной музыке и её восприятия слушателями. Постепенно перешёл к анализу под этим углом зрения и других областей искусства, литературы и философии, культуры вообще. Одна из наиболее важных работ Адорно — «Диалектика просвещения», написанная им в соавторстве с Максом Хоркхаймером, представляет собой программное изложение социальной философии неомарксизма и её своеобразную философию истории, в свете которой эволюция человечества предстаёт как история «неудавшейся цивилизации»: усугубляющегося «отчуждения», вызванного «буржуазным» разумом, противопоставившим себя природе. Сознательно пародируя Г. В. Ф. Гегеля, рассматривавшего мировую историю под углом зрения развития разума и свободы, Адорно трактует историю Запада как патологический процесс усугубляющегося безумия (разум, сошедший с ума в силу противостояния природе) и утраты индивидуальной свободы («фашизоидный» капитализм и откровенно бесчеловечный фашизм). В духе этих идей, развившихся на почве авангардистски-модернистских эстетических пристрастий, Адорно подвергает социально-философскому анализу современную западную музыку («Философия новой музыки», 1949), которая выступает у него как моделирование процесса тотального «отчуждения» человека (то есть его «расчеловечивания», «обесчеловечивания» вообще), происходящего в условиях «позднего капитализма». В том же — «культурно-критическом» — духе выдержаны и другие его музыкально-социологические работы («Призмы. Критика культуры и общество», 1955; «Диссонансы, Музыка в управляемом мире», 1956), а также литературно-социологические («Заметки о литературе». Тома I–III, 1958, 1961, 1965) и эстетико-социологические труды (прежде всего изданная уже посмертно «Эстетическая теория»). В них концепция Адорно предстаёт как леворадикальный вариант элитарной концепции искусства. Неомарксистски-авангардистский метод «критики культуры» применяется Адорно также и при анализе современной западной философии и гносеологии в книге «Штудии о Гуссерле и феноменологических антиномиях» (1956), где предлагается социологическая «метакритика» теории познания, разоблачающая процессы «фетишизации» на самых глубоких уровнях современного теоретического знания. Специально социологическая проблематика представлена у Адорно прежде всего в коллективном труде «Авторитарная личность» (1950), подготовленном под его руководством и при непосредственном участии. Двигаясь в русле идеи «авторитарной личности», предложенной Э. Фроммом и конкретизированной М. Хоркхаймером, Адорно вместе со своими сотрудниками пытается подтвердить её на основании конкретно-социологического исследования. Но хотя эта работа получила широкую известность среди западных социологов, общая её оценка с точки зрения как концепции, положенной в её основу, так и применённой в ней методики и техники оказалась в итоге скорее негативной. На протяжении 1950-х годов Адорно неоднократно выступает с докладами и статьями, посвящёнными критике методологии социологии в духе неомарксистской «критической теории»; в том же духе был выдержан и его доклад «О логике социальных наук», произнесённый на съезде западногерманских социологов в 1961 году. Альтернативу критикуемой им методологии он предлагает в книге «Введение в социологию музыки». Адорно исходит из предположения о том, что всякое «систематическое» теоретическое построение, базирующееся на логическом приёме подведения индивидуального под всеобщее (приём генерализации), есть повторение и, следовательно, «апологетика» реального процесса подавления уникального индивида «общественной тотальностью» в позднем капиталистическом обществе. Утверждая в противоположность Гегелю, что целое «неистинно», Адорно подвергает критике системо-образующую функцию теоретического понятия, противопоставляя ему в качестве «органона истины» эстетическое выражение. Вульгарно-социологические концепции Адорно были заимствованы в 1960-е годы «новыми левыми» с характерным для них «тотально» разоблачительным критицизмом. Хотя сам Адорно и поддержал это движение на первом его этапе, впоследствии он отмежевался от него как от нигилистического и экстремистского. Однако в леворадикальной западной социологии авторитет Адорно оставался высоким и после осуждения им политического экстремизма. |