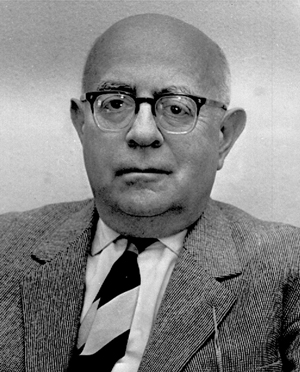

Теодор Адорно (Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno; | |

Аннотация«Негативная диалектика» — один из главных трудов немецкого философа Теодора Адорно, итог его критического анализа современного индустриального общества. Издана в 1966 году. Как и большинство его произведений, книга составлена из фрагментов. В её основу легли три лекции, прочитанные автором в Коллеж де Франс в 1961 году; в переработанном виде тексты лекций составляют содержание первых двух частей. Третья часть собрана из набросков, относящихся к Основной смысл книги состоит в критике «господства» идеологии и защите индивидуума в его противостоянии процессу централизации и управления. Отправляясь от «парадоксальной диалектики» С. Кьеркегора, «критической гносеологии» Ф. Ницше и «критической теории» Франкфуртской школы, Адорно подверг критике диалектику И. Канта и Негативная диалектика понималась как один из способов мышления, противоречивый сам по себе и направленный на выявление противоречий в реальности. Истоки и принципы осуществления «господства» репрессивной общественной системы над человеком Адорно усматривал в парадоксах самого сознания, осмысляющего действительность посредством понятий и категорий, нацеленных, главным образом, на установление «тождества». Тождественное и нетождественное оказываются центральными категориями негативной диалектики. «Нетождественное», «неидентичное», «индивидуальное» в общественной жизни подавляюется заложенной в понятии тенденцией «господства». Отсюда — критика Адорно понятийного мышления как отождествляющего, приводящего, в конце концов, к стандартизации мышления и господству стереотипов, и защита диалектичности понятия, которое по своей природе содержит в себе иное, не охватываемое классификационным мышлением. Отсюда — главная функция негативной диалектики, её гносеологическое предназначение: она должна служить «расколдовыванию» понятий и выявлению непонятийного, которое стоит ближе к реальности и обнаруживается с помощью «логики распада», то есть разрушения связей, отношений и прочих принципов единства и всеобщности и замены их принципом отрицания тождественности. Негативная диалектика нацеливает на расшифровывание дугой (иной) реальности, гораздо более важной, чем та, которая зашифрована в логике и языке фактов. В этом смысле она выполняет освободительную, то есть в определённом смысле позитивную, функцию. В качестве методологии негативная диалектика подвергает критике синтез как акт отождествляющего мышления и отдаёт предпочтение анализу как нацеленному на отдельное, единичное, особенное, которые всегда подчинены всеобщему; выдвигает положение о ложности систематического знания и независимости истинного значения от обобщающих и доступных логическому мышлению вообще методов познания действительности. Негативная диалектика должна направлять к некатегориальным формам мышления, к «несистемной мысли» и посредством анализов, состоящих, главным образом, из отрицаний, способствовать выявлению неидентичного, нетождественного. В противовес засилью формально-логического мышления выдвигается призыв «мыслить моделями», опирающимися на опыт, на практическое знание и на образное мышление. На этом основании сам Адорно не считал негативную диалектику в методологическом смысле «тотальным отрицанием». Полемизируя с экзистенциалистами (М. Хайдеггер, Основные положения негативной диалектики касаются, прежде всего, социального познания; она претендует на то, чтобы быть методологией культурного и общественного развития общества, то есть социальной теорией. В этом плане в ней прослеживается влияние Концепция получила широкую известность благодаря критическому пафосу как программное произведение «критической теории» Франкфуртской школы. И. Л. Фарман. Предисловие автораДефиниция «негативная диалектика» — погрешность относительно традиции. Уже Платону диалектика виделась как способ конституирования негативного посредством мышления отрицания; позднее эта функция была чётко обозначена в фигуре отрицания отрицания. В моей книге хотелось бы освободить диалектику от такого рода аффирмативных сущностей, но Тому нечто, которое в соответствии с доминирующей в философии установкой является основой и основанием, автор даёт развёрнутую характеристику только после того, как сформулирован вывод, сделанный им очень давно. Исходный пункт: нечто возвышается над определённым основанием. Такая позиция инициирует в равной мере как критику понятия основы и основания, так и критику идеи содержательного мышления. Движение этого нечто улавливается только в процессе его самосознания. В соответствии с действующими и сегодня правилами игры такое движение нуждается в существовании вторичного и обусловленного по отношению к духу. Данностью для автора является не только методология материальной деятельности: согласно теории негативной диалектики существует разрыв между материально-предметной деятельностью и негативной диалектикой. Хотя этот разрыв, как и обусловленные им отсылки к мышлению, доступны рассмотрения и подвластны анализу. Такой опыт, скорее, узаконен, чем обоснован. По возможности, автор раскрывает свои карты; а это нечто совсем другое, чем просто игра. В 1937 году В. Беньямин, прочитав фрагменты «Метакритики теории познания» — работы, которую автор только-только завершил (он познакомился с публикацией последней главы), высказался в том смысле, что следует целенаправленно и последовательно преодолевать границы ледняков абстракции; что важно, так это достичь конкретного философствования, прийти к нему., Негативная диалектика рисует этот путь только в ретроспекции. В современной философии конкретизация по большей мере превращается в обман. Абстрактный текст, напротив, призван служить разъяснением для авторской мысли. Если в эстетических спорах юности речь шла об антидраме и антигероях, то негативную диалектику, весьма далёкую от любых эстетических тем и мотивов, можно было бы назвать антисистемой. Последовательно используя логические приёмы, негативная диалектика рассматривает вместо принципа тождества и всевластия возвышающегося над миром понятия идею того нечто, которое избежало заклятия и чар единства. С того самого момента, как автор доверился собственным духовным импульсам и побуждениям, он видел свою задачу в том, чтобы силами самого субъекта разрушить иллюзию конститутивной субъективности. Однако в равной степени он хотел избежать необходимости решать эту проблему. Одним из определяющих мотивов стало стремление выйти за рамки официального различения чистой философии и предметного или формально-научного. Введение (книги) раскрывает понятие философского опыта. Размышления первой части отталкиваются от уровня доминирующей в Германии онтологии. Сама онтология не рассматривается сквозь призму иерархических оценок, но интерпретируется и критикуется имманентно, исходя из сознания потребности в онтологии — потребности в известном смысле проблематичной. Отталкиваясь от полученных результатов, в тексте второй части осуществляется переход к идее негативной диалектики и вопросу об отношении к отдельным категориям, которые негативная диалектика не только обосновывает, но и качественно видоизменяет. Третья часть представляет собой изложение и характеристику моделей негативной диалектики. Эти модели не являются примерами, они ничего не иллюстрируют, не проясняют всеобщих рассуждений. Вводя в предметное и вещное, модели негативной диалектики оправдывают и узаконивают содержательную интенцию того, что в силу необходимости обычно характеризовалось как рассмотренное в своей всеобщности — характеризовалось в противоположность использованию этого нечто в качестве примера в себе тождественного, этот пример Ульрих Зонненманн работает над книгой, которая будет называться «Негативная антропология». Ни он, ни автор «Негативной диалектики» пока ещё ничего не могут сказать о возможных совпадениях позиций. Такое совпадение свидетельствует всего лишь о потребности в самом предмете. Автор сознает, какое отрицательное отношение вызовет его негативная диалектика. Будучи далёк от любых хитростей и ухищрений разума (Rancune), он обращается ко всем сторонникам негативной диалектики (как по ту, так и по эту сторону), ко всем тем, кто скажет, «я всегда это подразумевал», но, начиная с сегодняшнего дня, заставят автора взвалить всю вину на себя. Адорно Теодор. Франкфурт, лето 1966 года. | |

Оглавление | |

|---|---|

| |