Всё предшествующее изложение было пронизано мыслью, что новые задачи педагогической инженерии и практики требуют появления новых Ориентированные на ту же самую эмпирическую реальность обучения и обусловленного им развития детей, они тем не менее должны отличаться от прежних исследований буквально всем: проблемами и задачами, предметом и объектом изучения, средствами и методами анализа, наконец, строением и характером знаний, составляющих теорию. Мы специально подчёркивали (см. Как показывает специальный анализ (

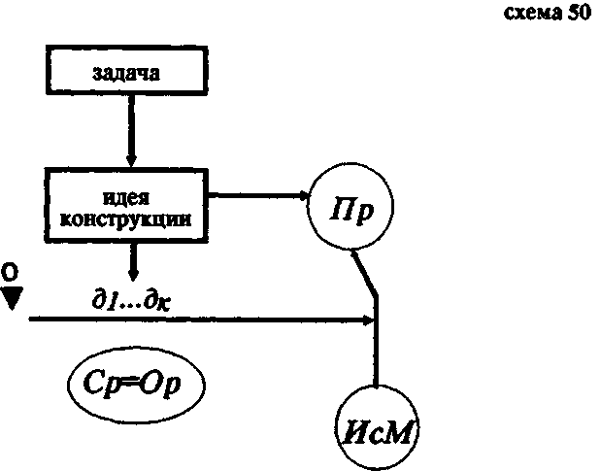

Наглядно все эти элементы деятельности «инженера» представлены на Чтобы осуществить свою деятельность сознательно и целенаправленно, «инженер», среди прочего, должен знать:

Знания первого рода — это так называемые «естественно-научные» знания, образцы которых нам дают физика и химия (см. [59, Ко второму роду будут относиться знания о всех вещах, которые когда-либо были созданы людьми, их отношениях к природному и предметному окружению и их употреблении в этом окружении. Примерами и образцами подобных знаний могут служить все «истории» механизмов и технических устройств, «теории» деталей машин и так далее. К третьему роду знаний будут относиться описания действий и процедур, осуществлённых при решении Кроме всех уже перечисленных знаний, «инженер», чтобы создавать новые «конструкции», должен иметь ещё «методические предписания» (или «методики»), которые бы позволили ему спланировать свою деятельность, выбрать орудия-средства, необходимые и достаточные для решения его задач, и осуществить действия, соответствующие ситуации (см. Вторую часть статьи). Наглядно и в одной системе все перечисленные знания, обслуживающие инженерную деятельность, представлены на Взятые в связи друг с другом, схемы

Если мы обратимся к различным «инженерам» и «практикам» педагогической сферы производства, описанным во второй части этой статьи, и начнём анализировать знания, обслуживающие деятельность каждого из них, то выясним, что в каждом случае для получения этих знаний нужно сформировать особый предмет изучения; так чтобы обучать и воспитывать детей, нужно иметь знания, отличные от тех, которые нужны для того, чтобы строить новые приёмы обучения, а чтобы составлять программу образования, нужно иметь третий тип знаний, отличный и от первого, и от второго, а чтобы получить эти знания, в каждом случае нужно будет строить особый предмет исследования и выделять особый объект изучения. В системе соответствий, существующих между инженерией (практикой) и обслуживающим её научным исследованием, особый интерес представляет вопрос об объекте изучения. Объект принадлежит к тем элементам научного предмета, которые скрыто определяются характером той инженерии или практики, которую этот предмет должен обслуживать. В принципе — и это было показано, в частности, Иначе говоря, хотя объект изучения и должен соответствовать задачам и характеру инженерной и практической деятельности, но сам он во многом независим от инженерии и практики, представляет собой самостоятельную «сущность», и его «целостность» (относительно определённых законов и механизмов) определяется не практической или инженерной деятельностью, а его собственной внутренней «природой» и устройством. Из этого следует, что знание, которое должно быть получено, оказывается на пересечении двух групп требований и зависимостей: одна идёт от инженерной или практической деятельности, в которой эти знания будут использоваться в качестве средств, другая — от объекта, его «естественной природы». Но эти же две группы зависимостей определяют и методы исследования объекта. Обсуждая возможности уже существующих или проектируемых методов, нужно выяснить по меньшей мере два момента: 1) дают ли они тот тип знаний, который нужен для построения необходимых инженерных или практических деятельностей, и 2) позволяют ли они проанализировать и правильно описать выделяемый в соответствующем научном предмете объект изучения. Проводя эту работу, мы должны всё время разделять и противопоставлять друг другу, с одной стороны, методы инженерного конструирования и практики, фиксируемые в «научно-технических» знаниях, исторических описаниях «норм» деятельности и методических предписаниях. Этот момент приходится специально подчёркивать, так как во многих педагогических и психолого-педагогических работах, даже лучших, то и другое нередко смешивается; и это не должно вызывать удивления, ибо в самой педагогике собственно научные исследования ещё не обособились от инженерных и нередко существуют лишь как моменты последних; реальная практика работы накладывает свою печать ни на формы осознания, а задавать иные нормы и образцы работы можно лишь исходя из опыта других наук или их специального логико-методологического анализа. Но это необходимо делать, если мы хотим строить собственно научную педагогику. И для этого в качестве одного из первых дел нужно провести по изложенной схеме анализ существующих методов педагогического и психолого-педагогического исследования. Выше мы уже сказали, что в сфере обучения и воспитания осуществляется большое число разных практических и инженерных деятельностей; каждая из них решает свои особые задачи и нуждается в своём особом научном обслуживании. Но из этого большого числа практических и инженерных задач мы с самого начала статьи выделяли на передний план одну, выдвинутую в последнее время всем ходом общественного развития и являющуюся сейчас, на наш взгляд, основной — задачу построения новой системы содержания образования. Исходя из этой задачи, мы охарактеризовали содержание тех знаний, которые должны обслуживать её практическое решение, и наметили порядок их получения ( Проводя рефлективный анализ и схематизацию смысла этих знаний (в соответствии с методологическими схемами, намеченными в Первые работы, посвящённые этим вопросам (см. [ Эти негативные результаты сами по себе, конечно, не могут нас удовлетворить. Они ставят перед нами новый круг задач и проблем: нужно систематически и во всех деталях проделать работу по конструированию методов исследования, адекватных вновь выделенному объекту изучения и дающих знания, соответствующие новым социальным и практическим целям «педагогического производства». | |||||

Примечания | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| |||||

Оглавление | |||||

| |||||