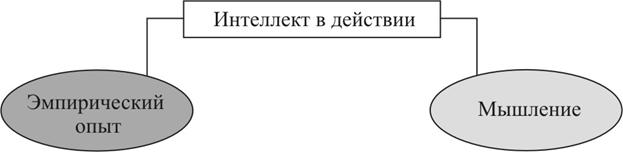

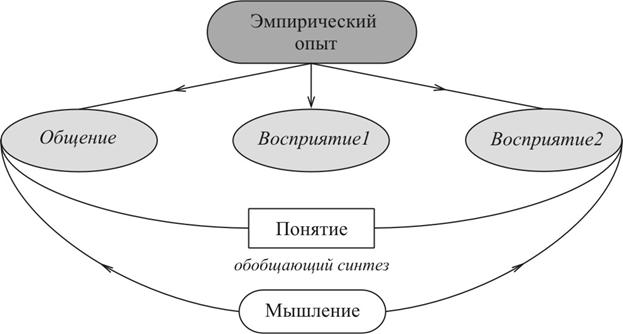

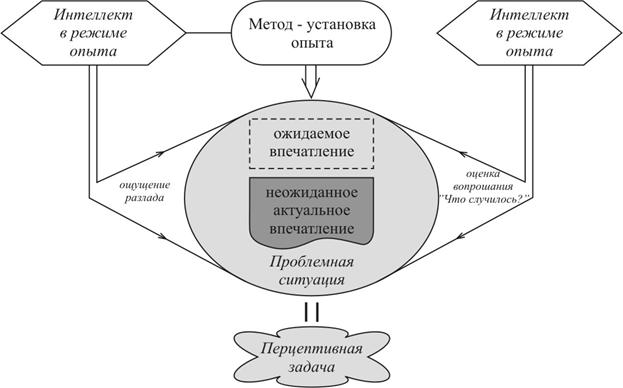

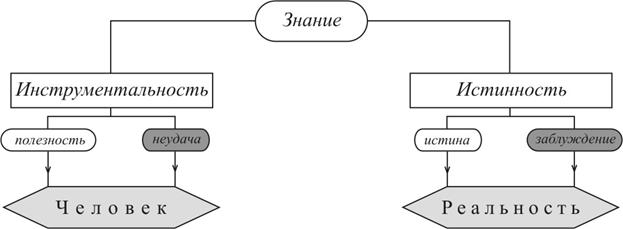

Слово «мышление» можно отнести к числу самых широко употребляемых терминов. Однако высокая частотность языка не является гарантом точного и определённого понимания. Анализ понятийного смысла правомерно начать, соотнося мышление с уже рассмотренными феноменами интеллекта и эмпирического опыта. Чем мышление отличается от эмпирического опыта?Самой естественной позицией является та, где мышление соотносится с сознанием. Если последнее противопоставить бессознательному как познающее сознание и отождествить с ним мышление, то получится весьма широкая трактовка: мыслить, значит, познавать. В отечественной литературе мышление нередко характеризуется в виде социально обусловленного процесса отражения действительности. Это и есть абстрактное содержание концепции тождества мышления и сознания. Здесь нет даже намёка на указание специфических признаков мышления как такового. Первые шаги в направлении должной определённости связаны с выделением интеллекта и чувственной психики как основных содержательных уровней сознания. Философская традиция давно объединила мысль с интеллектом и выработала известную формулу «мышление есть интеллект в действии». Она имеет такую универсальность, что подходит как рационалистам, так и эмпирикам. Специфика появляется лишь тогда, когда определяется область применения интеллекта. Для эмпирика таким предметом выступает чувственность. Примечательно следующее рассуждение Л. Фейербаха. Человеческие чувства имеют непосредственную достоверность в отношении всех объектов, но для обретения познавательного статуса они требуют союза с разумом. «Поэтому только то созерцание истинно, которое определяется мышлением». Получается, что между эмпирическим опытом и мышлением существенной разницы нет. С этой догмой эмпиризма согласны и некоторые современные авторы. Так, по мнению Нам представляется, что у эмпирического опыта и мышления есть единство и различие. Представители эмпиризма преувеличивают первое и игнорируют второе, в то время как здесь требуется сбалансированная картина. Формула «интеллект в действии» выражает некие общие черты двух проявлений сознания и нужно проделать ту работу по выявлению специфики активности разума в мышлении, которая выполнена по отношению к эмпирическому опыту. Многие авторы занимались такой рефлексией и нужно оценить их результаты, найдя в них просчёты и достижения.  По своему примечательна позиция американского исследователя Дж. Марголиса. Он исходит из признания двух коренных состояний или актов познания — восприятия и мышления. В этих процессах личность использует свои когнитивные способности для производства информации. Как когнитивное восприятие, так и мышление своими результатами имеют состояние уверенности в двух формах — перцептивной и рациональной уверенности. Обе они содержат единую пропозициональную структуру: «вера в то, что»… [346]. У Марголиса явно превалирует оценка единства, ибо заявить об одинаковом пропозициональном содержании — это то же, что и признать восприятие и мысль видами знания. Мало что даёт отсылка к двум формам уверенности, которые не вносят никаких различий, кроме синонимических тавтологий. Различение опыта и мышления возможно на пути сравнения видов языка. Вполне очевидно, что эмпирическое знание репрезентируется сенсорными знаками, а вербальные символы выражают культуру мысли. Эту стратегию избрал В данном отношении будут интересны соображения Ф. Бартлетта, высказанные им ещё в середине прошлого века. Он согласился с тем, что мышление должно отличаться от чувственного опыта, который прямо и непосредственно фиксирует Разумеется, если хорошо поискать в трудах Аристотеля, то в них можно найти нечто, весьма похожее на критерий Бартлетта. Но надо отдать должное английскому исследователю, он чётко сформулировал то, что с размытыми контурами смысла кочевало уже давно из одной книги в другую. Многие признавали у эмпирического опыта такую черту, как фрагментарность: ощущения и восприятия дают многообразие отдельных участков, большинство из которых не связано друг с другом. То, как рассудочное мышление занимается синтезами в сфере естественно-научного опыта, это хорошо показал И. Кант. Что же касается всех других видов эмпирического опыта, включая обыденную практику, здесь убедительную схему предложил Бартлетт. По его мнению, когда мышление производит разнообразную операционную обработку разрозненных опытных данных, то оно тем самым заполнят пробелы и устанавливает смысловые связи. Если четыре разных, но близких друг другу восприятия обобщены в одно понятие, то налицо новый синтез.  Мышление есть та человеческая способность, которая развивает и дополняет эмпирический опыт. Данная формула устраивает многих авторов из разных философских направлений. Если взять творчество позднего В проблемной ситуации эмпирический опыт передаёт эстафету мышлениюОпыт выступает не только предметом мыслительной активности, но и той инстанцией, которая детерминирует её начало. Мы уже выяснили, что в эмпирических актах в качестве методов действуют устойчивые когнитивные установки, дающие определённые ожидания. Когда внешняя среда задаёт актуальный предмет, установка на него срабатывает и ощущение/восприятие подтверждают ожидаемое. На таком совпадении строят своё поведение животные и человек. Хотя эмпирический опыт людей вписан в социальную культуру, но его функциональный механизм родственен действию генетических и инстинктивных программ. Он обслуживает типичную и нормальную деятельность, где проявляются устойчивые связи. Все привычные стереотипы поведенческого характера сопряжены с опытом и обслуживаются им. Однако в жизни человека есть место разным неожиданностям. Интересное описание перехода от стандартного положения дел к проблемной ситуации дал А. Бергсон. Когда действие развёртывается автоматически, оно остаётся незамеченным для сознания. Последнее включается тогда, когда случай приобретает исключительный характер и становится неким препятствием для автоматического действия. Сознание реализуется в виде напряжённого состояния ума, когда он колеблется в решении и это требует от него особых усилий. [351] Бергсон точно воспроизвёл суть проблемной ситуации своеобразной терминологией, которая хорошо переводится на язык наших понятий. То, что он подразумевал под «автоматическим действием или инстинктом», для нас означает деятельность, направляемую старыми и привычными методами-установками. Интеллект в форме эмпирического опыта так и обслуживает традиционную практику. Но вот появляется исключительный случай и он парализует стереотипное течение действий. Налицо проблемная ситуация с её специфической затруднительностью. И здесь «инстинкт» вынужден уступить место « У. Джеймс также полагал, что мышление выручает нас при непредвиденном стечении обстоятельств. Опыт способен зафиксировать появление некоего нового условия, но должной ориентации в отношении его он уже дать не может. И вот здесь наступает очередь мышления как более сложного умственного процесса. Прежде всего, оно прекращает внешнюю деятельность и, тем самым, сводит на нет поступление новых ощущений и восприятий. В такой «паузе», где эмпирический опыт бездействует, активизируется «внутренний опыт» в форме мышления. Здесь сложившаяся ситуация оценивается как необычная и сложная, требующая экстраординарных и осознанных усилий. Интеллект начинает заниматься переоценкой когнитивных средств, прежние методы признаются несостоятельными, и утверждается тактика поиска орудий, соответствующих особенностям проблемной ситуации. Перцептивная задача как совместный продукт эмпирического опыта и эмпирического мышленияИтак, прелюдией мышления выступает проблемная ситуация. Её ключевым элементом становится несовпадение неожиданного фактора среды с ожидаемым впечатлением, вытекавшим из обычного метода-установки. Данный конфликт ещё полностью принадлежит компетенции эмпирического опыта, но это уже опыт, содержание которого радикально меняется. Если раньше дело интеллекта в союзе с чувствами сводилось к отслеживанию стандартного соответствия реальных ощущений и восприятий предвосхищаемым чувственным данным (что и давало успешную практику), то сейчас интеллект вынужден оценивать расхождение между актуальным и должным восприятиями. Результатом этого акта становится особое ощущение неблагополучия или восприятие деятельностного затруднения. По мнению Дж. Дьюи, такие ощущения играют не познавательную, а практическую роль — они выполняют функцию сигнала к переориентации действия. В качестве разрывов в действии данные ощущения призывают к исследованию с постановкой вопросов: «Что случилось? В чём дело?» [353] Если не вдаваться в оценку терминов («не познавательная, а практическая роль»), то описание Дьюи опыта ощущений проблемной ситуации можно считать довольно точным. Они действительно сигнализируют интеллекту о том, что опыт не стал справляться с регулированием деятельности. Получив такие знаки бедствия, интеллект переключается на режим мышления и проводит оценку ещё как бы перцептивно, ибо вопросы типа «В чём дело?» ставятся не вербально, а средствами психики и эмоциональными напряжениями. Нам представляется, что такого рода ощущения и восприятия следует считать содержанием «перцептивной задачи» (В. П. Зинченко). Хотя речь идёт об эмпирическом опыте, но его вклад здесь весьма особый. Вряд ли можно согласиться с Дьюи в том, что ощущения проблемной ситуации не носят познавательного характера. Если ощущения свидетельствуют о неблагополучии с действиями, то для интеллекта это является косвенным информированием о неадекватности методов опыта. Стало быть, в сознании появился новый опыт, который своей отрицательностью утверждает нечто положительное о границах действия старого средства. Как раз такой опыт и учит своего носителя  Феномен перцептивной задачи был известен давно. Уже Платон рассуждал о том, что если противоположности (жёсткое — мягкое, большое — малое, лёгкое — тяжёлое и тому подобное) воздействуют на чувственность одновременно и слитно, то такие ощущения пробуждают мысль. Душа недоумевает данному противоречивому сочетанию, которое случается крайне редко. [355] И действительно, повседневный опыт демонстрирует доминирование Двигательную задачу

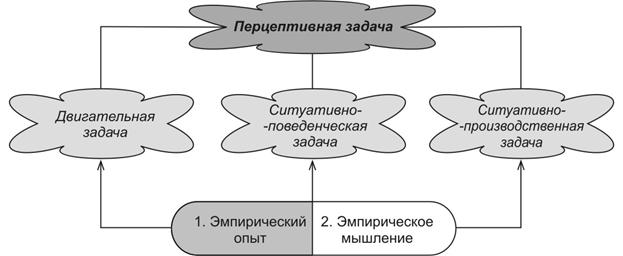

Здесь мы видим, что автор весьма широко трактует содержание задачи, сводя её к программе. К собственно задаче относятся первые два акта, последующие этапы характеризуют уже метод решения. Для нас важно одно, двигательную задачу Бернштейн не сводил к голой моторике тела, а выделял информационный компонент с его ведущей управляющей функцией. Кроме двигательных задач перцептивная задача включает ситуативно-поведенческие и ситуативно-производственные проблемы. Также как Значительной сложностью отличаются ситуативно-производственные задачи. Д. Дёрнер выделил у них следующие особенности:

Как раз все эти признаки оказались присущи аварийной ситуации в Чернобыле (26 апреля 1986 года). Ключевыми причинами стали ошибки персонала атомной станции при проведении профилактических работ. Операторы четвёртого энергоблока довели его мощность до 1 процента (нельзя понижать мощность ниже 2 процентов) и тем самым вызвали неуправляемые локальные реакции расщепления ядерного материала. Переход на ручное управление вывело

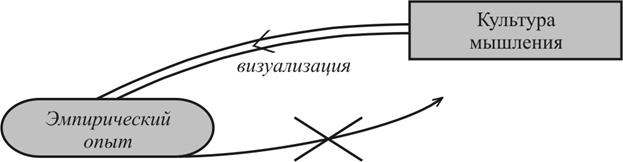

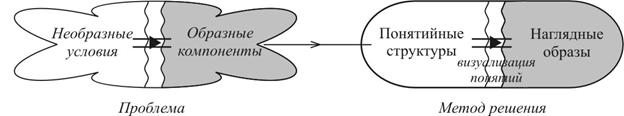

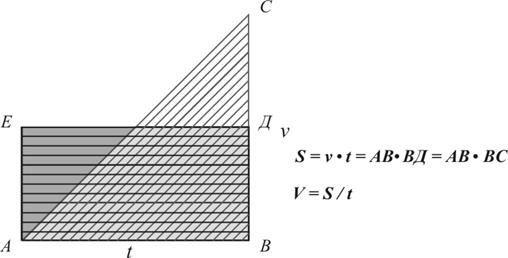

Если человечество  Отличие эмпирического мышления от эмпирического опытаС учётом уже рассмотренного можно провести некий предварительный водораздел между двумя видами интеллектуальной активности. Если предмет эмпирического опыта полностью задаётся внешней средой, то предмет мышления частично определяется внешним фактором, другая же его часть детерминируется оценочной деятельностью интеллекта. Проблемная ситуация воспринимается человеком как расхождение мёду ожидаемым и неожиданным, что и составляет содержание перцептивной задачи. В эмпирическом опыте задействованы типичные и привычные методы, функционирующие в режиме долгосрочной установки. Главным целевым назначением мышления является поиск и формирование ситуативно-нового метода. Поскольку на это уходит определённое время, мышление отличается от симультанных актов опыта сукцессивностью, то есть процессуальностью, растянутой во времени. Ощущение и восприятие демонстрируют прямой и непрерывный контакт человека с внешней реальностью. Хотя эмпирическое мышление детерминируется внешним фактором, значительный объём усилий падает на чисто внутреннюю активность интеллекта. Это и позволяет мысли получать особую информацию и тем самым выходить за пределы непосредственных знаний.  Как возможно «визуальное или образное мышление?»Понятие «визуальное мышление» одним из первых ввёл английский исследователь Р. Арнхейм. По его мнению, в художественной деятельности образное восприятие и рациональное мышление переплетены. Во многих актах восприятия используются мыслительные операции: анализ/синтез, абстрагирование, и тому подобное. В свою очередь мышление наряду с понятиями широко применяют образы: геометрические фигуры и тому подобное. [359] Проведены опыты, которые убеждают в реальности визуализации абстрактных понятий. Испытуемые успешно выразили понятия «прошлое», «будущее», «демократия» и так далее обычными или условными изображениями. Так, понятие «юности» предстало в виде небольшого цветущего дерева, концепт «счастье» получил математический знак плюс (+). Итак, Р. Арнхейм полагает, что между восприятием и мышлением существует симметричное взаимодействие («переплетение») двух  Главное отличие опыта и мышления заключается в разных формах («режимах») активности интеллекта. Во всех видах опыта информационные ресурсы функционируют в качестве устойчивых и долгосрочных методов-установок, которые обеспечивают рутинную и стереотипную деятельность. Технологическая триада «метод → предмет = результат» реализуется здесь в жёстких и закрытых формах, исключающих мобильность компонентов и осознанный выбор. На этом фоне мышление демонстрирует открытый и динамичный стиль. Проблемная форма позволяет интеллекту выделить конституирование предмета в качестве отдельного акта, который может инициироваться как извне, так и изнутри сознания. Особым актом становится процесс формирования метода, стихия бессознательных установок уступает место свободе выбора нужного инструмента. Вместо жёсткой фиксации господствует мобильная смена методов, дающая возможность использовать разнообразные ресурсы. Итак, функциональные возможности интеллекта в способе мышления неизмеримо богаче того, на что способен эмпирический опыт. В силу своих достоинств культура мысли способна использовать элементы опыта. Главным приёмом здесь выступает визуализация. Понимание этой процедуры, если судить по соответствующей литературе, отнюдь неоднозначно. Существует точка зрения, согласно которой наглядные образы возникают в недрах итоговых продуктов мышления. По мнению Значимость образов возрастает на этапе формирования метода решения проблемы. Если проблемы отличаются сложностью и новизной, то выбор элементов метода существенно улучшается при обращении к образному воображению. Это особенно важно в высококреативных процессах науки, искусства, практики. Как полагает

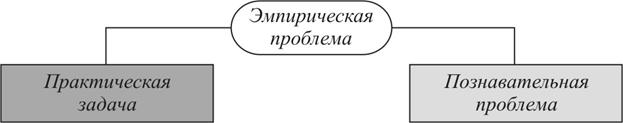

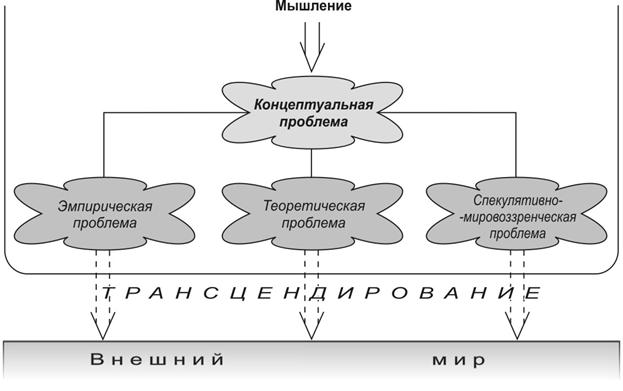

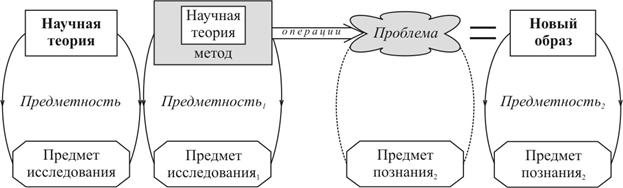

Резюме А. В. Юревича вполне однозначно: хотя образное и понятийное мышление взаимодополнительны, решающая роль в научном открытии принадлежит образам. [361] С последними выводами автора мы не можем согласиться. Наглядные образы являются элементами эмпирического опыта и вместе с ним они не могут иметь приоритет над понятийным мышлением. Понятийные структуры науки (понятия, теории, фундаментальные теории) создаются в сложнейших процессах и они, так или иначе, отражают глубинные законы реальности. Возникнув как ценные результаты, в дальнейшем понятия входят в состав исследовательских методов как ведущие компоненты и становятся эффективными инструментами поиска. Именно понятия выступают исходной основой для выработки тех или иных образов, то есть понятия визуализируются в образы, а не наоборот. Конечно, в различных интервью А. Эйнштейн заявлял о том, что он мыслит не словами, а зрительными образами. Но мы уверены в том, что это надо понимать в особом контексте. Действительно, в разнообразных мысленных экспериментах великого физика фигурируют яркие образы наблюдателя, летящего на световом луче и падающего вместе с лифтом. Но все эти наглядности суть следствия понятий специальной и общей теорий относительности. Если бы не было постулата предельной скорости света в вакууме (с=const), то никакие образы наблюдателя, оседлавшего световой луч, не дали выводов специальной теории относительности. Если бы Эйнштейн не сформулировал принцип эквивалентности массы инерции и массы гравитации, то образ падающего лифта никогда не пришёл $ 6бы ему в голову. Только теория ведёт к определённым образам, а вот обратная дорога такого же типа невозможна, ибо отношения между теоретическим мышлением и наглядными формами несимметричны. В лучшем случае, в чём могут помочь образные конфигурации сами по себе, быть слабыми «намёками» на соответствующие понятия. И услышать такой «шёпот» могут лишь весьма талантливые исследователи с развитой научной интуицией, вписанной в теоретическую культуру мысли.  Концептуальная проблема и её формыСвоеобразие задач такого вида сводится к тому, что их содержание уже не зависит от ситуативных факторов внешней среды и полностью определяется наличным информационным содержанием. Интеллект находит некоторые когнитивные элементы и выделяет их в качестве проблемы. Поскольку мышление здесь прямо не обращается к объективной реальности, оно демонстрирует свою автономность. Характер концептуальной проблемы определяется признаками того знания, которое становится её содержанием. В соответствии с этим можно выделить ряд разновидностей. Первой формой концептуальной проблемы следует считать эмпирическую задачу. Она делится на практические и познавательные проблемы. Своеобразие первых состоит в целевой ориентации на производство жизненных благ  Вторую форму концептуальной задачи представляют теоретические проблемы, возникающие по поводу синтеза эмпирических законов. Если И. Ньютон ставил проблемы теоретической динамики, то он уже имел в наличии ряд эмпирических обобщений, сделанных Г. Галилеем и другими учёными XVII века. Они и стали содержанием теоретических проблем механики. Но мысль способна стать «чистой» и полностью отойти от всех эмпирических форм. В таком режиме находится интеллект, когда он соотносит друг с другом разные продукты теоретического познания — понятия и категории, абстрактные идеи и теории, доктрины и концепции. Здесь теоретический разум углубляется в свои собственные недра и ставит фундаментальные проблемы мировоззренческого и методологического характера. Это справедливо как для науки, так и для спекулятивного мировоззрения — философии, теологии, и тому подобного. Именно, здесь осуществляется диалог разумной души с самой собой, о чём писал Платон. Проблемы такого уровня можно назвать спекулятивно-мировоззренческими. Концептуальная проблема является реальным внутренним предметом, с которым мышление имеет дело. Поскольку на её содержание внешняя действительность не оказывает прямого и непосредственного влияния, можно сделать вывод о том, что мышление в отличие от эмпирического опыта свободно Эта позиция не принимается представителями самых разных направлений. Показательны аргументы Н. Гартмана (

Если мышление направляет свои усилия на проблему как на свой предмет, то тем самым оно делает выход к осваиваемому объекту. [362] Рассуждения Гартмана объясняют двойственный статус концептуальной проблемы. Она формируется из элементов знания и становится непосредственным предметом, на который мышление может направить свою активность. Но эта роль не может быть самодовлеющей, ибо мышление возникает не ради самого себя, оно компенсирует недостаточность эмпирического опыта в отношении познаваемой реальности. Стало быть, проблема существует в качестве заместителя внешнего объекта, с которым интеллект может иметь дело в сфере сознания. Такая репрезентация знаменует начальный этап представления объекта, в нём ещё существует много сугубо человеческих допусков, но это тот исходный материал, с которым можно работать и доводить его до конечного результата. Решение проблемы будет означать, что мы добились максимального сходства с объектом. Итак, проблема объединяет в себе внутренний предмет с его отсылкой (трансцендированием) к внешнему объекту.  Проблема как начало мыслительного циклаС тем, что мышление является процессом, развёртывающимся во времени, не спорит никто. Другое дело — с чего оно начинается. Здесь предложены различные варианты. Если брать философию научного познания, то позитивисты заявили о том, что всякое исследование с необходимостью исходит из фактов. Отдельные события реальности фиксируются в виде чувственных данных и такие факты науки становятся началом индуктивного обобщения. Против позитивистской стратегии выступил К. Поппер, заявивший о том, что подлинным началом всякого познания, включая науку, являются проблемы. Потенциальных фактов в реальном мире существует бесконечное множество и избирательность эмпирического исследования определяется постановкой тех или иных задач. Только через них начинают действовать когнитивные средства, предсказывающие определённые факты. Если предсказания сбываются, то наука пополняет свои ресурсы знанием новых фактов. В том случае, если в своих ожиданиях учёные разочаровываются, формируются новые проблемы, ведущие к развитию как теорию, так и эмпирию. Итак, проблема первична как вопрос, а фактами как ответами заканчивается цикл исследования. [363] Другой непроблемный вариант модели мышления предложил

В данной схеме сочетание первого и второго этапов весьма напоминает гегелевскую концепцию восхождения от абстрактного к конкретному. Если автор следует по стопам великого идеалиста, то, значит, он разделяет его спекулятивный принцип — мышление обладает онтологическими возможностями развития. Абсолютный разум способен спонтанно порождать из себя абстракции и обогащать их конкретным содержанием, потому что он несёт в себе онтическую силу самодвижения. Если же речь идёт о человеческом сознании, то его возможности намного скромнее. Психические мотивы в виде потребностей и интересов задают определённые цели. Обслуживание последних интеллект выстраивает в форме эмпирического опыта и когда его роль оказывается недостаточной, в дело вступает мышление. Во всех видах творчества — труде, обучении, искусстве, науке и тому подобных — оно начинает с состояния сомнения, в котором формируется предмет, над которым оно будет думать и размышлять. В нём заключено как сырьё для искомого результата, так и основное затруднение, которое нужно разрешить. Всё это и репрезентирует в себе проблема как продукт акта проблематизации. Появление после этого идей и В своё время Г. Уоллес представил процесс мышления последовательно из четырёх стадий:

Если у Некоторое объяснение причин феномена «забвения проблемы» предложил Ж. Делёз. По его мнению, здесь следует учитывать греческие истоки европейской культуры мышления. Античные философы заложили основы двух парадигм: 1) установку проблемного сомнения (Сократ: «знаю, что ничего не знаю») и 2) приоритет истинного результата. Платон и Аристотель не стали развивать сократовскую идею проблемности, в их творчестве возобладала установка на готовую мысль. Так, у Аристотеля недооценка проблемности представлена тем, что проблемы копируются с мнений обыденного сознания и оцениваются в виде общих мест. Приоритет сформировавшихся когниций и игнорирование проблем ярко выразились в логике суждений. Здесь всё начинается с готовых посылок и заканчивается умозаключением. Таким же способом выражена античная геометрия, где доказательство строится от противного результата. В структуре геометрии Евклида господствуют результатные формы знания — аксиомы, постулаты, теоремы и нет следов проблемности. Античное игнорирование проблем подхватило Средневековье и, особенно, университетская схоластика, ориентировавшаяся на Аристотеля. Этот стиль начинают переоценивать лидеры Нового времени, но его реликты остаются у Р. Декарта и даже у И. Канта. [367] Но, как мы видим, слепота в отношении проблемности, дошла и до XX века.

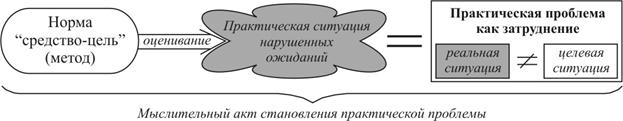

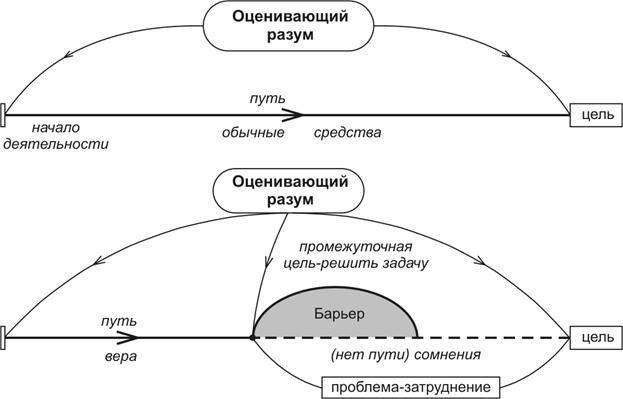

В культуре производства оценок развивается способность вопрошания и проблематизацииНаучные проблемы К. Поппер считал одной из форм объективного знания («третий мир»). В этом утверждении есть своя доля истины, ибо содержанием познавательных проблем является такое знание, которое уже не зависит от воли и желания отдельного учёного, и даже от всего научного сообщества. Но одним содержанием проблема не исчерпывается, её возникновение определяется особой активностью мыслителя, да и само существование протекает в поле сознания. Проблемы рождаются, живут и разрешаются в когнитивной сфере интеллекта. В этом смысле феномен проблемы всегда субъективен. А. Бергсон отмечал, что свобода человека, которая концентрируется в его духе, является главным условием изобретения проблем. Вот почему история человеческого мышления — это история способов конструирования проблем. Человек изобрёл множество видов задач В функциональном отношении разумную душу Аристотель делил на две способности: «познавательную» и «совещательную». Роль последней заключается в производстве оценок деятельности и выработке должных рекомендаций. Все формы человеческих действий включают оценочную активность, где с разными модификациями функционирует единый и сквозной способ. В определённом плане все виды деятельности сводятся к отношению средств и целей. Если цель представляет благо-продукт, который нужно получить, то средства выражают те орудия и действия, что обеспечивают достижение цели. Древние мыслители всё это свели к схематическому образу пути: цель отнесена к удалённому в будущее пункту, а средство оборачивается предстоящим путём к нему. К базовым целям жизни всякое общество стремится выбрать надёжные и эффективные пути, они формируются и закрепляются традицией в виде образцовой композиции «средство — целевой продукт». Всякая специфическая деятельность основывается на некотором комплексе типичных целей — орудийных норм. И вот, когда происходит неожиданное отклонение от обычной и стандартной ситуации, ведущее к неудаче, «совещательная душа» использует соответствующую норму в качестве метода оценки. Результатом этого акта выступает характеристика новой ситуации как «затруднения» или проблемы. Так начинается режим работы интеллекта в форме мышления.  Проблема возникает как барьер на пути успешной деятельностиА. Н. Леонтьев определил задачу в виде цели, заданной конкретными условиями. Такую характеристику психолог С мнением В виде затруднения для интеллекта проблема существует в особом ментальном состоянии сознания — сомнении. Ч. Пирс отмечал, что нормальная деятельность характеризуется состоянием веры-уверенности, где интеллект демонстрирует успешность своих средств. Но вот в новой ситуации они дают осечку, разум оценивает возникшее положение как затруднительное, и это означает не только дискомфорт психики, но и смену былой уверенности состоянием интеллектуального сомнения, где мысль сначала колеблется в признании действенности своих орудий, затем она начинает выбирать новые средства и колеблется в своих предпочтениях. Сомнение выражает крах старого порядка и пробные попытки построения нового пути. Д. Дьюи оценил этап сомнения как «положение путника на распутье», который прежде, чем вызвать работу ума над выбором должной дороги, оценил наличие явного расхождения между наличной ситуацией и целью. Вот почему мы не согласны с  Методы в виде идеалов-образцов знания формируют познавательные проблемыПо сравнению с практическими задачами познавательные проблемы имеют свою специфику. Она начинается уже с их появления. А. Страусс и Дж. Корбин указывают на типичные источники исследовательских проблем:

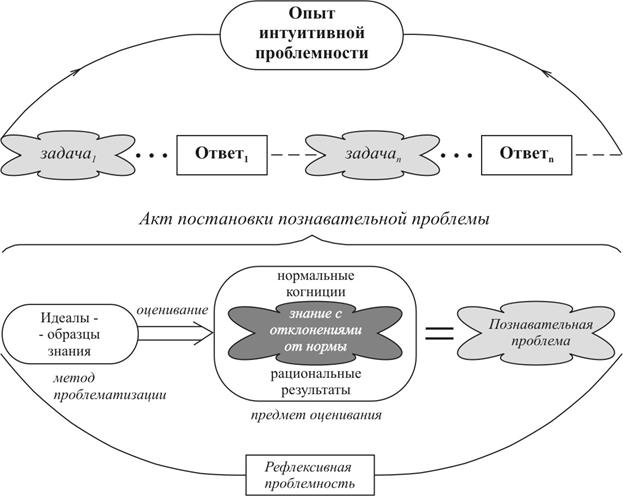

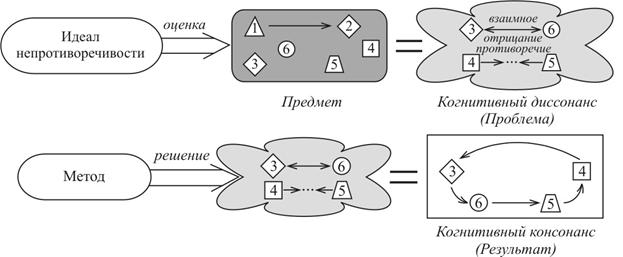

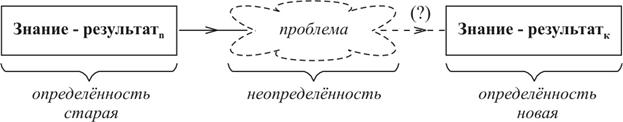

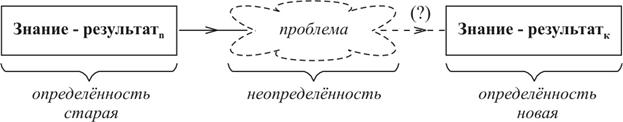

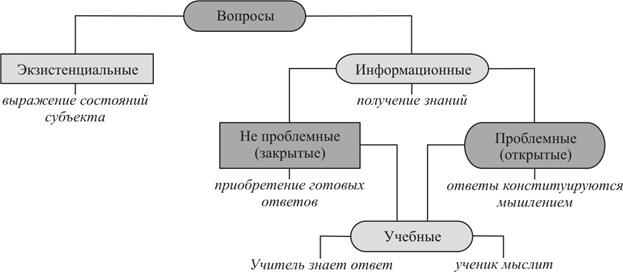

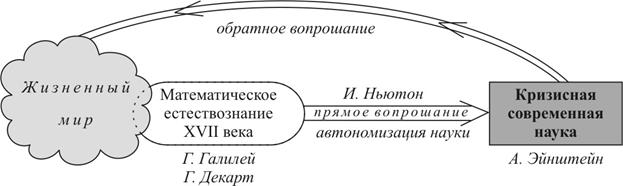

Такие способы действительно имеют место, но важно отделить формы передачи готовой проблемы от процесса её создания. Последнее как раз и представляет собой интерес. К. Попперу принадлежит следующая сентенция: «Важен не метод и не техника, а чувствительность к проблемам». На первый взгляд кажется, что британский философ жёстко противопоставил «чувствительность к проблемам» рациональному методу, но дело оказывается в другом. Попперу было важно в данном высказывании подчеркнуть первичную значимость проблемы по отношению к методу её решения. Можно ли признать существование методов, детерминирующих постановку самих проблем? Позиция Поппера здесь достаточно широка и гибка: «любой метод имеет право на существование, если он приводит к результатам, поддающимся разумному рассуждению». Исследовательская проблема вполне удовлетворяет этим критериям, она формируется как некий продукт акта проблематизации и также подлежит рациональному публичному суду. Проблема не может избежать универсальной технологии производства информации, основанной на воздействии метода (средства) на предмет. Если производство практических задач детерминировано нормами, оценивающими отношение «средство-цель», то В овладении проблемной культурной есть свои этапы. Весьма условно можно выделить две стадии — «интуитивную» и «рефлексивную». На первой из них познающий индивид осваивает методы проблематизации косвенно, то есть путём решения некоторого круга учебных задач. Поскольку такие задания обучаемый получает в готовом виде, он прямо не научается общим приёмам постановки проблемы. Однако многолетняя практика решения задач в школе формирует у учащегося некий опыт или «интуицию» относительно того, что следует считать задачей и чем она отличается от ответа-результата. На основе такого опыта индивид и вырабатывает ту «чувствительность к проблемам», о которой писал К. Поппер. Учащийся способен идентифицировать ту или иную задачу, но не может объяснить, как он это делает. Здесь налицо интуиция «личностного знания». Другие возможности открываются у молодого человека, если он начал учиться в университете и если преподаватели познакомили его с общими нормами проблематизации. Здесь можно говорить о начале рефлексивного этапа. Ну, а если выпускник стал аспирантом, прослушавшим курс методологии науки, где детально разбирались тонкие аспекты научной проблематизации, то у него начинает формироваться способность самому ставить исследовательскую задачу. Эта культура развивается в ходе подготовки кандидатской диссертации. Став дипломированным учёным, такая личность может дать осознанный отчёт в тех действиях, которые вызывают проблему к жизни. Более того, она способна учить проблематизации других людей, значит, ей присуща рефлексивная проблемность.  Норма рациональной связностиВедущим методом проблематизации является идеал когнитивной связности. Этот образец сначала акцентировал внимание на логическую согласованность элементов знания. Аристотель характеризовал его в виде универсального требования- установки: «следует смотреть, нет ли где какой-нибудь несогласованности» [371]. Если об одном и том же предмете существуют раздельно общее суждение и частичное замечание, то эта проблема легко решается дедуктивным умозаключением. Сложнее обстоит дело с другими случаями и, особенно, с теми, где царит беспорядок и запутанность. Ясную модельную иллюстрацию действия канона связности дал Дж. Джентиле. Есть два познанных факта А  Требование непротиворечивости«Говорят, что посредине между двумя противоположными мнениями лежит истина. Никоим образом! Между ними лежит проблема» (И. В. Гёте). Одним из самых очевидных методов проблематизации является норма непротиворечивости. Противоречие есть резкая форма когнитивной несвязности, когда одно и то же утверждается Своеобразную трактовку идеалу непротиворечивости дал социальный психолог Л. Фестингер. В человеческой культуре сформировалась норма, согласно которой требуется, чтобы все когнитивные элементы были приведены к внутреннему согласию и соответствию. Но такое состояние консонанса может быть только относительно конечным, ибо реальные ситуации чаще всего далеки от него. Речь идёт о таких ситуациях, когда в нашем сознании мы фиксируем элементы, отрицающие друг друга и противостоящие друг другу. Такие положения, сопряжённые с психическим дискомфортом, можно назвать «когнитивным диссонансом», и их нельзя оценивать негативно, так как они порождают стремление к интеллектуальной и практической активности. Все усилия направляются к тому, чтобы перейти от когнитивного диссонанса к когнитивному консонансу [373]. Здесь совсем нетрудно обнаружить в первом проблему, а во втором — результат мышления.  Идеал непротиворечивости в различных видах познавательной деятельности обретает специфическую конкретную форму. Эффект конкретизации достигается за счёт сочетания идеала с другими ценностными нормами, которые могут иметь отнюдь не универсальный характер. Таковыми являются каноны, присущие определённому историческому периоду или отдельной этнической культуре. Так, у античных греков конечная мера считалась высокой положительной ценностью, а все виды бесконечности оценивались негативно. И это была нормативность, давшая два ведущих требования логико-теоретического мышления: а) правильный вывод должен производиться из конечного числа посылок за конечное количество шагов рассуждения; б) регресс в бесконечность есть абсурд или ошибка мышления. Правило непротиворечивости может конкретизироваться дисциплинарными нормами. Если взять развитие технических систем, то здесь началом каждого открытия выступает изобретательская задача. Её ядром является техническое противоречие: «идеальный конечный результат» — реальная техническая система с рядом недостатков. Подобная специфичность отличает любую специальную проблему.  Смутное и нечёткое знание, спутанное в узел, оценивается проблемойВ 1918 году Б. Рассел — лидер аналитической философии — отметил, что пока в теории познания недооценивается феномен нечётких знаний. Конечно, любой мыслитель или учёный стремится получить чёткое и ясное итоговое знание, и некоторая степень чёткости в этом направлении достигается. Но если обратить внимание на исходные предпосылки, то картина будет совершенно другая. Не нужно брать в расчёт точные пропозиции как основы строгих дедуктивных систем, речь здесь идёт об обыденных представлениях опыта, которые берутся в качестве предпосылок теории познания. Вот Б. Рассел характеризовал одну из проблемных областей философии — представления обычного жизненного опыта. Их значения действительно далеки от логической чёткости. И такая черта присуща всем разновидностям проблемного знания как конститутивная особенность. Исходная необходимость спутанного и беспорядочного знания была очевидна для Аристотеля. Познанию также нужна своя материя, которой можно придать должную форму. В качестве сырьевого материала и выступает проблемное знание, и как любой полуфабрикат, оно требует предварительных усилий. «Необходимо сначала хорошо затрудниться, ведь всякое действительное разрешение есть распутывание прежде скопившихся затруднений. Распутывать же не могут те, которые не познали узла» [375]. Сравнение проблемы с узлом, где все нити спутаны, весьма показательно. Идеал рационального порядка, где каждая нить занимает своё место и переходы от одного элемента к другому прослеживаются с ясностью логических ходов, указывает на иррациональность того знания, который напоминает клубок-узел. И такое оценивающее познание в форме проблемы открывает дорогу познанию, которое способно решать выдвинутую задачу, распутав тем самым хаотически завязанный узел. Аристотелевскому ходу мысли близка позиция Ж. Дерриды. Текстовую проблему он сравнивает с «пучком» разных значений, где группировка обладает структурой спутанности, тканья и переплетения. И У. Джеймс также полагал, что в интеллектуальной жизни следует надлежащее место предоставить смутным и неясным представлениям. С логической точки зрения все неопределённые и двусмысленные суждения осуждаются и подвергаются критическому изгнанию. И если это станет стратегической линией, задающей только определённые и чётко структурированные понятия, теории и концепции, то такой универсальный рационализм может подорвать корневую систему человеческого творчества. Окружающая нас Вселенная неизмеримо богата и сложна, все человеческие подходы изначально упрощают положение вещей. Вот почему познавательная культура должна пульсировать между двумя крайними полюсами: ясная и точная определённость — неясная и смутная неопределённость. Выражением последней стратегии выступает плюрализм подходов и контекстное знание [377]. С идеей Джеймса следует согласиться, ибо единство противоположностей всегда предпочтительнее любой односторонности. Но нам хотелось бы внести сюда уточняющее дополнение, учитывающее логику нашего подхода. В представление о взаимосвязи неопределённого и определённого хорошо вписываются соображения об отношении между знанием-результатом и проблемой. Если для первого характерна чёткая определённость и завершённость, то проблемное знание отличается аморфным содержанием. Но как раз такая неопределённость задачного материала даёт возможность для становления новых определённых результатов. И эта реальная диалектика мышления весьма созвучна идеям современной синергетики, которая исследует то, как из хаоса рождается порядок. Применительно к вербальному описанию Дж. Остин дал детализированный перечень возможных отклонений от нормы смысловой определённости:

Представив такой портрет неопределённости, Остин замечает, что было бы очень прискорбно, если бы всё это прошло под флагом критического отрицания. Неопределённость описания можно расценить и как позитивный фактор продвижения к определённым структурам [378]. К этому лишь следует добавить, что описание проблемы будет неизбежно страдать дефектами неопределённости, так как само знание здесь содержит смутную неясность. Как раз решение и должно внести сюда свет порядка и завершённости.  Проблемы как полупонятные композиции знания и незнанияУже древние мудрецы сформулировали парадокс: «Как можно искать то, что мы не знаем? Если мы знаем то, что ищем, то зачем нам его искать?» Уже само отношение между знанием и незнанием волновало умы своей неопределённостью — то ли они

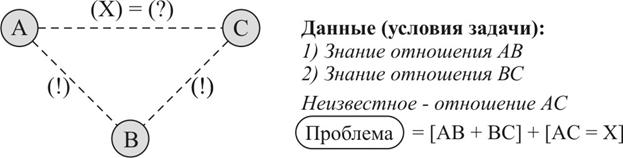

Конечно, самым интересным и перспективным является второй вид незнания, которое Н. Кузанский называл «учёным незнанием». Оно таит в себе некоторую связь со знанием и тем самым обещает через соответствующий анализ раскрыть важный аспект проблемности. Ключевым моментом здесь является представление о пограничном сочетании знания и незнания. Понять такой узел весьма непросто и это показала философская дискуссия в Англии на протяжении Вывод Л. Витгенштейна согласуется с мнением Аристотеля, который полагал, что «легче спрашивать о вещи, когда Знание, входящее в содержание проблемы, оценивается как данные и ещё их называют условиями задачи. Интересно представил связь данных с проблемой Х. Ортега-

В качестве условий задачи данные содержат необходимую информацию о некотором объекте и это одна из двух функций. Другая роль данных сводится к тому, чтобы указывать на нечто отсутствующее и неизвестное, что и требуется найти. Такую двойственность моделируют все учебные задачи. Таким образом, проблема представляет собой открытую и незавершённую структуру, которая отклоняется от норм полноты и связности (частичная неупорядоченность, отсутствие должных связей и тому подобное).  Проблема — это такое старое знание, которое обещает дать новые сведенияФранцузскому мыслителю XX века Ж. Батаю принадлежит такая сентенция: «тот, кто знает, не может выйти за горизонт знаемого». Конечно, эту мысль нельзя понимать буквально Когда традицию меняет инновация и вера уступает место сомнению, знание теряет форму окончательного ответа и приобретает вид проблемы. Так, ранние греческие философы противопоставляли знание мнению. Под последним они подразумевали тот «здравый смысл», которым руководствовались обычные граждане, получив его от своих предков. Эти знания возникли ещё в родовом обществе и обрели форму несомненных истин, имеющих авторитет мифорелигиозной традиции. Сократ и другие философы подвергли «мнения» критике и постарались обучить молодёжь культуре сомнения. Сократовская ирония и диалектическое вопрошание стали орудиями рождения и развития «знания», главными формами которого выступили философия и теоретическая наука (геометрия и астрономия). Период господства статичных ответов сменился эрой динамичных вопросов, и если родовой строй верил в традиционные мнения, то граждане античного полиса стали размышлять о переменах в своей жизни. Проблемное знание своеобразно сочетает в себе оппозицию старое/новое. В состоянии сомнения человек пребывает в динамике, он не удовлетворён имеющимся знанием и стремится найти в нём скрытые возможности. У. Джеймс подчёркивал, что пробел в сознании может быть не мёртвой пустотой, а чувствительным недостатком с положительным руководящим мотивом — надо искать неизвестное [384]. Если познавательный результат характеризует знание в его закрытости и завершённости, то проблема выражает его открытый характер и динамику роста. Характеризуя специфику социологического исследования, А. Страусс и Дж. Корбин отмечают, что на всех его этапах действенна одна сквозная техника — постановка вопросов. Только непрерывное вопрошание может сдвинуть мысль со стандартной позиции и открыть дверь оригинальной мысли [385]. В форме проблемы старое знание намекает человеку, где он может найти новые ответы. Эта закономерность присуща всей культуре, включая и науку. Выдающийся немецкий математик Д. Гилберт ( Репрезентация проблемы: от образов к словам и образноАкт проблематизации завершается выдвижением или постановкой проблемы. Разумеется, что этот продукт должен быть зафиксирован Поскольку содержанием проблемы является знание с определёнными характеристиками, то между формами его существования и формами бытия проблемы нет особой разницы. Стало быть, если когниции пребывают в форме образов и вербальных знаков, то они же и участвуют в представлении проблем. Нужно лишь выяснить возможности тех и других, а также оценить их оптимальные соотношения для разных видов задач. Ю. М. Шилков полагает, что на начальных этапах проблемная ситуация представляется наглядными средствами, то есть зрительными образами и позднее следует вербальная репрезентация, дающая концептуальное понимание задачи [389]. Такая последовательность присуща многим видам проблем. Если брать перцептивные задачи, то здесь очевидно господство образов. Подавляющее большинство практических задач демонстрирует первичность образного представления условий. Все задачи «барьерного» типа начинаются с ощущений и восприятий, которые регистрируют появление неожиданного и отклоняющегося от привычного хода фактора. К примеру, человек чувствует повышение внутренней температуры своего тела, производит измерение градусником и восприятие убеждает в том, что у него 38,6 С. Ситуация болезни фиксируется сначала только образами и затем уже следует словесное оформление. Первичность образной репрезентации проблем получила признание И тем не менее первичность образов по отношению к необразным формам языка не является универсальной. Данную последовательность нарушают научно-исследовательские проблемы. Если брать относительно развитую науку, то, как правило, основной вектор задаётся видами теоретического знания и ведущей тенденцией выступает репрезентация проблем в форме вербализации и символьных обозначений. В качестве примера можно взять открытие Н. Оремом (  Вопрошание шире проблематизацииОдним из радикальных изобретений человека стала речь или словесный язык. Эта культура в своём развитии дала многообразие форм, в том числе — вопрос. Как особо построенное предложение вопрос выполняет многобразие функций и среди них есть базисная, которая обычно фигурирует в определениях. Вопрос есть акт высказывания, имеющий целью вызывать ответ посредством языкового процесса [391]. Это означает, что вопрос предполагает наличие как минимум двух человек, один из них способен высказать вопрос, а другой ответить на него. Стало быть, средой жизни вопроса является разговор, беседа, диалог или полилог. Только в контексте социальной коммуникации возможна такая форма как разговор индивида с самим собой — задавание вопросов себе и получение соответствующих ответов. Примечательно, что ребёнок, начинающий осваивать речевую культуру, задаёт очень много вопросов и далеко не всегда ждёт от взрослых ответы. Это значит, что для него процесс вопрошания самоценён как таковой. Ребёнок занят очень важным делом — изобретением вопросов. Богатство целевых характеристик обусловливает разнообразие видов вопроса. За основу первой классификации можно взять отношение к информации, выделив информационные и экзистенциональные вопросы. Для последних важно не получение В свою очередь все информационные вопросы можно разделить на проблемные и непроблемные. Последние несут такую информацию, которая уже существует в готовом виде или приобретается весьма просто и для своего усвоения она не требует особых усилий. К примеру, двое ведут беседу, и один спрашивает другого о том, который сейчас час, а другой смотрит на часы и даёт ответ. Конечно, здесь присутствует фактуальная информация, но её получение и сообщение не представляют никакого труда. Непроблемными являются вопросы, ответы на которые сводятся к утверждению («да») или отрицанию («нет»). Если вас спрашивают о том — понравилась ли вам просмотренная в театре пьеса и вы отвечаете «да», то ничего проблемного в этой информации нет. Более сложны «риторические вопросы». Они представляют собой особые фигуры речи для создания в аудитории эффекта поиска, способного оказать влияние на других людей. Такие вопросы применяют опытные ораторы-политики, адвокаты, преподаватели. Ответы у них уже есть, но им нужно убедить публику в их истинности и обоснованности. К риторическим близки учебные вопросы, ответы на которые знает преподаватель и не знают обучающиеся. Для последних задания носят проблемный характер и их освоение развивает культуру мысли. Посредством учебных вопросов учитель «приводит» или «наводит» ученика на должный ответ, вот почему их называют «наводящими». В учебном диалоге возможны такие ответы, которые имеют форму вопроса. Ученик спросил Конфуция: «Что такое смерть? Мудрец ответил: «Не зная, что такое жизнь, как мы можем понять, что такое смерть?» С одной стороны, здесь дан ответ в виде признания связи смерти с жизнью, с другой, такое решение приглашает ученика подумать над этим отношением как над новой проблемой. Таким образом, учебные вопросы имеют промежуточный характер, для учителя они непроблемны, для ученика проблемны. Проблемные вопросы образуют самый сложный вид. Ответы здесь неизвестны и их получение требует от индивида мыслительной активности. Как раз такое вопрошание М. Хайдеггер считал «благочестием мышления», ибо оно открывает начало мыслительного процесса. В ситуации непроблемного вопроса человек получает готовую информацию, которая сразу закрывает вопрос. Совершенно другую ситуацию предполагает проблемный вопрос, он носит открытый характер и готового ответа у него нет. Ответ здесь можно найти лишь в ходе процесса решения, что и является мышлением.  Смысловой горизонт проблемного вопрошанияПришла пора заняться соотношением проблематизации и вопрошания. Первое было уже рассмотрено и предстало в виде универсального акта производства проблемы. Если отвлечься от перцептивных задач и ограничиться концептуальными проблемами, то их постановка корелирует с вопрошанием. Главным содержанием акта проблематизации является ценностная процедура действия неких рациональных образцов (методов) на предметную информацию, в результате чего рождается проблема. Вопрошание относится к этому же процессу, только характеризует преимущественно его языковые аспекты. Данную схематическую связь следует уточнить. Процессы вопрошания в науке, искусстве, философии, специализированной практике отличаются особой сложностью. Распространяется ли на них действие информационной технологии: метод — предмет — результат? Очевидно, что метод выдвижения проблемного вопроса способен сформироваться только в некоторых массивах наличного знания, существующего в сознании индивида. Можно ли здесь указать на Данное высказывание содержит ряд значений, которые выходят за рамки феноменологии и способны после некоторой интерпретации обрести достаточно широкий смысл. Гуссерль предлагает элементы производственно-пространственной модели в виде явных метафор. Первая сводится к указанию на обработанный участок почвы, под которым подразумевается знание, полученное в ходе последних исследований. Поскольку такие участки периодически обновляются и умножаются, весь массив знаний представляет собой слои более старых и более новых ответов. Граница каждого когнитивного слоя-участка двойственна, она не только показывает закрытые пределы познанного, но и обозначает начальные пункты неизвестного. В этом открывшемся поле поиска можно формулировать очередные проблемы-вопросы и методами их постановки выступают ранее полученные ответы. Иначе говоря, сопряжение нового знания с незнанием является той чертой, которая отделяет область ответов от поля ближайших вопросов. Гуссерль подчеркнул непосредственную сопричастность уже открытого («возделанного») и «принципиально нового». Для постановки и решения новых вопросов стратегия на такой контакт является самой перспективной, но и весьма сложной, ибо линия «проблемного горизонта» всё время смещается в направлении ещё неоткрытых регионов. Исследователю всё время надо держать в поле внимания схему того, что слоистой структуре наличных результатов соответствует слоистое членение потенциальных областей вопрошания. В динамике познания возможны два типичных отклонения от проблемного горизонта. Одно из них сводится к тому, что в качестве методов вопрошания могут быть привлечены когниции, весьма удалённые от пограничного слоя знания и незнания. В этой ситуации сформулированные вопросы будут иметь уже известные и готовые ответы, продвижение к новым открытиям тут невозможно. Другая крайность представлена выдвижением несвоевременных и недостижимых вопросов. Это происходит тогда, когда мыслитель пытается заглянуть слишком далеко в область неизвестного. В роли метода вопрошания здесь чаще всего берётся крайне абстрактная идея и если речь идёт о практике и науке, то такого рода вопросы выливаются в фантастические и утопические проекты. Английский исследователь П. Медавар высоко ценил «искусство разрешимого», где ставятся оптимально новые и разрешимые проблемы. Такому критерию как раз и отвечает гуссерлианское понятие «проблемного горизонта.  Свою топологическую модель познания Э. Гуссерль применил к пониманию становления античной геометрии. Своеобразие предмета заставило его ввести существенные дополнения. Истоки греческой геометрии являются аспектом исторической культуры, которая демонстрирует сложные сочетания знания и непознанной стихии человеческой деятельности. Развитие науки подчинено этой фундаментальной двойственности. Лучше всего познаются результатные формы знания (теоремы) и некоторые предпосылочные элементы, выступавшие в качестве методов (аксиомы, логические постулаты). Что же касается вопрошания и процедур преобразования практического опыта в геометрическое знание, то всё это не было осознано самими древними творцами геометрии и поэтому не попало в их научные тексты. Стало быть, исторические истоки греческой геометрии сопрягают в себе узкий слой знания и широкий массив пластов неизвестного. Или, иначе говоря, знание как горизонтная достоверность сочетается с вопросительным горизонтом. Хотя последнее выражает смутную неопределённость, первое даёт некоторые предпосылки для сознательного поиска на основе методов. Историчность геометрии можно раскрыть только «методическим вопрошанием» [395]. Изучение истории науки требует смены направленности постановки вопросов. Обычная практика жизни и научное естествознание решают проблемы, ориентированные из настоящего в новое будущее. Если же мы интересуемся уже свершившимися истоками геометрии, то вектор поиска должен быть устремлён в далёкое прошлое. Налицо феномен «встречного вопрошания». Если «прямое вопрошание» развёртывается от готовых ответов одного слоя знания (содержание метода проблематизации) к вопросам другого слоя незнания, то здесь всё происходит в границах одного и того же циклического слоя. Уже в древней науке (и культуре в целом) сложилось неравное отношение к вопросам и ответам. Последнее признавалось более ценным и обязательно фиксировалось в текстах, вопросы же были оценены как менее важные, «промежуточные» формы, которым нет места в книгах. Как представитель XX века Э. Гуссерль понимает всю ценность актов вопрошания и желает восстановить историческую «справедливость». Геометрические результаты известны и нужно по ним реконструировать те вопросы, от которых  Тема вопрошания является у Гуссерля сквозной Гуссерль оценил данную ситуацию так: мы находимся в некоем подобии круга. И это, действительно, классический герменевтический круг, звеньями которого выступают прямое и обратное вопрошание. Без постановки вопросов о смысле науки невозможно прояснение современной кризисной ситуации, выросшей из развития галилеевского проекта математизации природы. Циклически-круговое вопрошание Гуссерль не считал порочным, оно является единственно правильным. Наивный образ линейного прогресса должен уступить место модели спиралевидного развития. Она определила и основное решение. Если программа математической рационализации природы («прямое и чисто научное вопрошание») увела науку и человека от эмпирического опыта жизни, ввергнув их в кризис, то возвращение в лоно «жизненного мира» исправит положение. Последнее можно интерпретировать как «обратное вопрошание», где рациональность входит в новый союз с экзистенциальным опытом, полнокровной практикой жизни.  Идею двух типов вопрошания использовал М. Хайдеггер в постановке диагноза кризиса современной философии, обусловленного рационалистическими устремлениями. Его истоки он усмотрел в античной философии. Якобы ранние натурфилософы мыслили в стиле подлинного философского вопрошания. Они сумели выдвинуть основной вопрос философии: «Почему вообще есть бытие, а не ничто?» У досократиков было много достоинств и, прежде всего, связь с образной силой мифа и мышление о бытии. Сократ, Платон и Аристотель эту связь ликвидировали своими сугубо рационалистическими учениями. Философию они превратили в метафизику, ставшую «представляющим познанием сущего из сущего». Чтобы снова мыслить бытие, нужно вернуться к досократическим вопросам. Такое возвращение очень трудно По стопам своего учителя пошёл  Значение и смысл вопросительного предложенияЯзыковой формой вопроса-проблемы является предложение. Оно нас интересует, главным образом, в аспекте семантики. Многие авторы сводят значение вопроса к ориентации на неизвестное. Так, Д. Норман полагает, что «прежде чем начать поиск, надо поставить вопрос в форме, соответствующей типу искомой информации» [400]. Такой же, но ещё более определённой направленности придерживаются Н. Белнап и Т. Стил: «под значением вопроса следует полагать совокупность ответов, допускаемых этим вопросом» [401]. Конечно, проблемный вопрос должен содержать запрос недостающей информации, но только этим он ограничиться не может. Если вспомнить о структуре задачи, то в ней обязательно присутствует два компонента — условия задачи или данные и искомое неизвестное. Развёрнутая формулировка вопроса должна репрезентировать эту двойственность. Известно, что Г. Фреге предложил интересное различение значения и смысла, и нам представляется, что здесь можно развить перспективный аспект в отношении вопроса. По мнению Фреге, сложноподчинённое предложение имеет значение, указывающее на его истинность (истина / ложь), и смысл в виде мысли, представленной придаточной частью и способной стать достоянием многих индивидов. В вопросительном предложении придаточный компонент становится мыслью-вопросом или смыслом вопроса [403]. Двойственная семантическая структура такого предложения более адекватно отражает реалии вопрошания. Истинностное значение основной части выражает участие ранее найденных ответов в производстве актуального вопроса. Их функция сводится к роли метода, который определяет направление поиска искомого, представленного придаточной частью предложения. Если основная часть предложения представляет достоверную информацию, то содержание искомой информации неопределённо. Если сведения, задающие условия вопроса ограниченны, то искомый компонент демонстрирует свою открытость новому. И тем не менее вопросительное предложение так соединяет оба элемента, что первое (значение) мотивирует второе (смысл вопроса) и даёт определённую перспективу поиска ответа. Вот откуда эффект сократического вопрошания «знаю, что не знаю».  Обучение процессу вопрошанияКак только ребёнок приступает к освоению речи, у него начинается «период вопросов». Данный этап хорошо изучен зарубежными и отечественными исследователями. Выделим здесь лишь аспекты детского мышления. Какие причины вынуждают ребёнка задавать вопросы? Как полагал Такое объяснение разделял и Научение тому, как нужно изобретать вопросы, определяет качество последних. Поначалу дети продуцируют самые простейшие вопросы — ознакомительные: «Что это такое?» «Что есть бабочка?» «Что есть птица?» Большое место в их интеллектуальной работе занимает выяснение имени вещи или организма. При решении задач наименования ребёнок всё считает живым существом, имеющим своё имя: «Как это называется?» По мере своего развития дети пробуют осваивать относительно сложные вопросы: причинного («Почему?») и телеологического («Зачем?») характера. Здесь они осваивают такой мыслительный приём как аналогию. Сопоставление разных образов вынуждает детей распространять наличные образы на новые предметы Вполне естественно ожидать от школьного образования развития тех проблемных ситуаций, которые приобретены детьми в дошкольном периоде. Такой процесс идёт, но протекает он на весьма узкой основе, оставляя в стороне огромный массив возможностей. Ведущая стратегия школьного обучения — дать учащимся учебные задачи в готовом виде. Во всех учебных пособиях сформулированы системы заданий по всей тематической номенклатуре изучаемых дисциплин. Специалисты с высокой методической подготовкой разработали задачи и учащимся осталось только одно — их решать. Но это означает, что последние оказались выключёнными из самого первого и очень важного акта мышления, у них нет условий и возможностей учиться самим ставить проблемы и формулировать специальные вопросы. Налицо явная неполноценность в развитии мыслительной культуры. Дальновидные мыслители это прекрасно понимают. Здесь примечательно следующее замечание Ж. Делёза. Если мне не дают шансов самому поставить вопрос и лишь предлагают искать ответ на готовый вопрос, значит, меня лишают самого ценного — свободы вопрошания. Конечно, производство вопросов по школьным и ВУЗовским дисциплинам является очень сложным делом, здесь учащимся нужна помощь педагога. Он обязан разрабатывать такую технологию постановки проблем, в которой бы нашлось место ученику. А это предполагает следующую последовательность этапов. В самом начале нужно провести пропедевтическое занятие (может несколько) где с выделением типичных приёмов вопрошания дать общую теорию задачи и вопроса. Затем выделить специфику задач и вопросов данной учебной дисциплины. А уже потом по каждой теме показывать образцы конструирования вопроса и предлагать учащимся создавать свои варианты задач. Только такая дидактическая стратегия, предполагающая у педагога некоторое методическое знание и понимание истории своей дисциплины, делающая возможным «обратное вопрошание» в смысле Э. Гуссерля, может успешно развивать культуру молодёжи в виде способностей специализированного вопрошания.  Виды вопросов или чем отличаются осмысленные вопросы от бессмысленных?Процесс вопрошания шире и сложнее самого вопроса и тем более ответа. «Ответ по существу всегда просто последний шаг спрашивания» (М. Хайдеггер). И тем не менее рассмотрение вопросов имеет свою ценность. Важно выделить общие признаки вопросов. Одну из первых классификаций дал Аристотель. Он полагал, что видов искомого четыре:

Соответственно этому делению Аристотель выстроил типы ответов, назвав их категориями. Г. Райл оценил подход Аристотеля как весьма рациональный, ибо любую пропозициональную функцию можно считать закамуфлированным вопросом. Но здесь, по его мнению, есть и несовершенство. Классифицирование идёт на небольшом подмножестве пропозициональных факторов (терминов), хотя пропозиций больше [408]. Интеллектуальная культура иногда развивается так, что своим общим стилем устанавливает некую анонимную классификацию. Такого рода ситуация сложилась в европейских средневековых университетах. Господство христианской педагогики определило догматический стиль мысли. Все возможные вопросы разделились на допустимые и недопустимые. В рубрику последних попали проблемные вопросы с их открытым характером. На диспутах Новое время ( Современные классификации проблем-вопросов чрезвычайно разнообразны и строятся на различных критериях. Это может быть деление по значимым и крупным областям жизнедеятельности:

В науке принято выделять следующие проблемы:

С. П. Капица предложил интересную диаду научных вопросов: «задачи и сверхзадачи». Для последних характерно то, что раздумья над ними выводят исследователей на фундаментальные ответы. Так, сверхзадачей биологии XX века стала проблема морфогенеза: как в ходе развития организма клетки с одинаковой генетической информацией «узнают» своё место — станут они клетками мозга или желудка, или другого органа? Размышления над этим вопросом привели Дж. фон Неймана к теории самовоспроизводящихся автоматов, А. Тьюринга — к знаменитой «машине Тьюринга», Р. Тома — к теории катастроф. Когда информатика занялась моделированием актов вопрошания, то потребовалась достаточно широкая классификация вопросов. Она предстала в виде шести типов:

Далеко не все авторы признают некоторые из данных типов нормальными вопросами. Так, представители английской лингвистической школы отвергают значимость всех традиционных философских вопросов. Они полагают, что многие философы в прошлом ошибочно использовали языковые конструкции. Примечательна позиция Б. Рассела. «Я думаю, что практически вся традиционная метафизика наполнена ошибками, обусловленными плохой грамматикой»… [411]. По мнению Рассела, существуют индивиды, качества и отношения различных порядков, всё это можно именовать словами. Что касается «общих сущностей», их в реальности нет и они не подлежат именованию. Однако традиционные философы как раз этим и занимались, придумав искусственные универсалии: «бытие», «эйдос» и тому подобное. В таком же русле рассуждает Дж. Остин. «Что такое значение слова Х?» Это опасный и бессмысленный вопрос, один из тех, что часто возникает в философии. Мы можем назвать данное заблуждение спрашиванием «ничего- Позиции Б. Рассела и Дж. Остина объединяет общий британский номинализм. Его онтологической основой является признание единичных образований (индивидов) и отрицание реальности общего и всеобщего. Отсюда вытекает вывод о бессмысленности наименования последних и постановке псевдовопросов. С точки зрения же реализма общее существует объективно, в его отношении вопросы имеют законную силу. Так размышляли многие философы прошлого и так думают многие современные авторы. Вопрошание и спор. Открытые и скрытые основания вопросаВ древних цивилизациях, где родилась философия, возник и такой социально-интеллектуальный феномен как теоретический спор. Его необходимыми условиями являются:

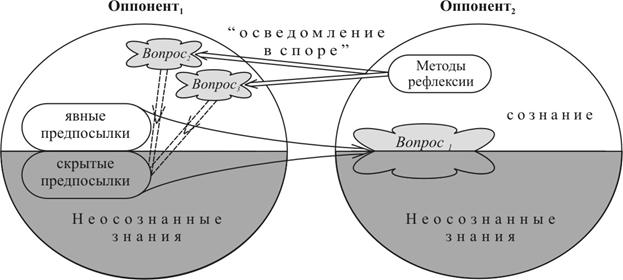

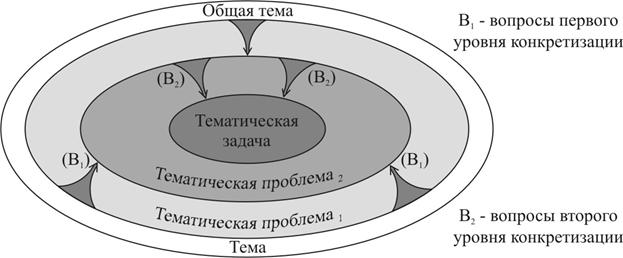

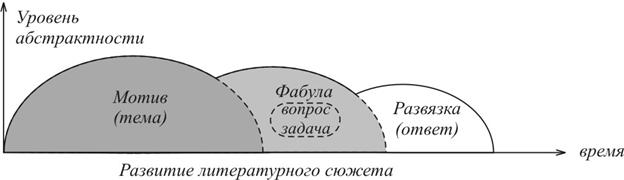

Высокое развитие теоретический спор получил в условиях греческой демократии и поэтому греческие философы пытались осознать его суть. Особого внимания заслуживает позиция Аристотеля, который ввёл различие философа и диалектика. Если первый ведёт исследование для себя, выдвигает проблемы для себя и решает их путём доказательных умозаключений из истинных посылок, то второй задаёт вопросы другому лицу, своему оппоненту. Диалектический вопрос есть часть испытывания того, насколько оппонент знает предмет спора и насколько он его не знает [413]. Он строится на основе правдоподобных посылок и вопрошает о Современные теории спора привлекают новые концепции логики, психологии и языка. Более глубокую разработку получила и процедура вопрошания. С точки зрения герменевтики всякому вопросу предшествует ситуация, в которой мы Всё дело в том, что значительные области сознания других индивидов остаются для нас закрытыми («чужая душа — потёмки»). Но и для самого носителя сознания многое скрыто бессознательными процессами. Когда собеседник высказывает мнение по В качестве важного условия успешного разрешения дискуссии  Тема как первый этап становления предмета мышленияНа любом историческом этапе познания человечество обладает конечным объёмом информации. И если мы живём в цивилизации открытого типа, главным идеалом которой является творчество нового, то эта конечность как раз и детерминирует динамику умножения знаний в форме решения проблем. Хайдеггер был безусловно прав в том, что сущее и бытие ответствуют нам в той мере, в какой мы их неустанно вопрошаем. Но есть ли в этом процессе Было уже выяснено, что все проблемы делятся на эмпирические (ситуативно-практические) и концептуальные. Первые отличаются относительной краткостью своих актов. Как только внешняя среда задаёт фактор, парализующий нашу деятельность, и он оценивается в качестве «затруднения», правомерно говорить о конституировании практической проблемы. Её решение может вылиться в многоэтапный процесс, но это уже всё находится за рамками самой задачи. Другое дело — концептуальная проблема, которая не зависит от актуальной внешней ситуации. Здесь всё определяется активностью мыслителя, способной развёртываться в различных временных модусах. Некоторые виды концептуальных проблем начинаются с тематизации. Древние греки понимали под темой некий исходный предмет обсуждения или исследования. Современная культура способна дополнить это определение, указав на ряд особенностей. Прежде всего, из потенциально бесконечного содержания действительности тематизация выделяет для познания некий относительно конечный предмет. Это первый шаг разума по пути конституирования своего предмета и он производится вербальными средствами. Произносятся и/или записывается несколько слов-терминов и благодаря их смыслам некий предмет вводится в фокус когнитивного внимания. Тематическое задание предмета отличается высокой степенью абстрактности, некая область лишь намечается в виде недифференцированного целого как некоторое множество потенциальных проблем. Такая грубая неопределённая рубрикация естественна для начала, ведь главное пока — указать в бесконечном континууме границы того, что предстоит изучению. В акте тематизации превалирует выделяющая и изолирующая абстракция, а также вербальное наименование. В. В. Зеньковский отмечал радикальную сложность познавательной связи сознания с внешним предметом. О трансцендентном «предмете» невозможно думать, не имея в сознании Любой акт тематизации строится на определённом методе. Без организации наличных знаний в роли средства тематизация невозможна. Другое дело, что такой инструмент может быть назван Тема может воплощать в себе знание в явной и неявной форме. Типична ситуация, когда тема представлена терминами, но в речи Темы рождаются, живут и умирают. У истоков любой темы стоят определённые люди и если возникновение происходило в древности, то чаще всего оно прикрыто завесой анонимности. С развитием общества совершенствуются средства социальной памяти и многие темы получают признанное авторство. Как известно, софисты и Сократ ввели тему «близкого и дальнего». Звёзды, Солнце и весь космос — это «дальнее» и не следует познание начинать с него. Человеку надо приступить к изучению самого себя как «близкого» и этот путь выведет нас к глубинам всего бытия. Углубись в близкое и ты познаешь дальнее. Тему человека как меры всего развивает современная наука, включая космологию («антропный принцип»). Если теме присуща длительная жизнь, значит, она стала сквозным предметом для ряда поколений мыслителей. В древности передача темы и связанных с ней представлений было делом устной техники, Здесь нужно сделать следующее замечание. Тема в понимании Дж. Холтона нагружена двойственным смыслом, синкретизм которого он не разводит. С одной стороны, тема характеризует особенности изучаемой реальности и выступает её субъектным заместителем. В этом плане она ограничивает мыслительные действия учёного, концентрируя на себе его усилия. С другой, тема как идея направляет поиск и ведёт к приращению знаний, влияя на исследование как когнитивное убеждение учёного. Она определяет его выбор одной гипотезы из нескольких догадок [422]. Мы принимаем лишь первый аспект и отрицаем второй. Здесь речь идёт о разных образованиях. Тема способна быть только субъектным представителем объекта, но она не может быть одновременно методом исследования, совмещение этих двух функций в одном знании От абстрактной темы к определённым вопросам и конкретным задачам — шаги проблемного вопрошанияПостановка темы является первым движением мыслителя в направлении организации мыслительного процесса. Нормальным состоянием знания выступает его пребывание в форме устойчивого результата. Тема намечает ту область когниций, которая может выйти из состояния покоя и обрести динамику обновления. Но такое движение пока остаётся возможностью в условиях сохранения структурной завершённости знания. И здесь бьёт час вопрошающей проблематизации. Вопросы задаются для того, чтобы вывести знание, находящееся в контуре темы, из скобок результатной скованности. Значимость этого аспекта подчеркнул Ж. Деррида. Вопрошание идёт под знаком деструктивности, ибо когнитивные структуры методично ставятся под угрозу. Вопросы переводят их в состояние неустойчивости [423]. Отрицательная сила вопрошания выполняет конструктивную функцию. В неопределённом тематическом поле вопросы находят определённые возможности роста новых знаний. Это очень хорошо понимал структуралист М. Фуко. Его проект нелинейной истории был основан на стратегии археологического анализа, включавшей постановку особого рода вопросов. Их назначение сводилось к тому, чтобы открыть в тематическом поле истории область новых возможностей. Для традиционных исторических школ они закрыты, а археологическому же вопрошанию они открываются в виде всевозможных лакун, пустот, разрывов. Концентрация мысли на этих предметах и позволит распутать переплетение интересных исторических связей, которые пока игнорируются историками [424]. Конечно, проект М. Фуко был новаторским, но приём вопрошания для открытия новых возможностей следует отнести к универсальным и традиционным средствам. Иллюстрацией этого может быть творчество китайского поэта-мыслителя Цюй Юаня ( Вопрошание превращает тему в подлинную проблемуПостановка вопроса или серии вопросов придают абстрактной теме конкретное содержание. Это делается за счёт того, что вопросы несут в себе вполне определённые элементы знания, указывающие на сопряжённое с ними незнание в форме когнитивных пустот и несвязностей. Такие отклонения от норм результата фиксируются вопросительными предложениями и тем самым те потенции, которые были присущи теме, превращаются в реальные условия проблемного материала. Это уже тот определённый полуфабрикат знания, на который можно направлять инструменты мышления и им будет оказано вполне определённое сопротивление. Любое исследование проходит стадию формирования конкретного содержания темы, что является очевидным для методологической рефлексии. Так, у  В литературоведении тематической единицей является мотив. Историческая практика сформировала многообразие различных и вместе с тем типичных мотивов: «братья — враги», «покинутая женщина», «испытание любви» и тому подобное. Сам по себе мотив весьма абстрактен и он развивается через фабулу, которая конституирует некий вопрос-загадку («Почему Саломея истребовала голову Иоанна Крестителя?»). И вот через такую проблемную неполноту сюжетная линия развивается к итоговой разгадке [427].  Взаимодополнительность конкретизации и генерализации как направлений проблемного вопрошанияЕсли конкретизация доминирует в развитии гуманитарно-теоретических проблем, то генерализация является определяющей магистралью в тех областях, где исходными выступают эмпирические задачи. Здесь следует уточнить, что эмпирическая задача может выступать и следствием конкретизации теоретической темы. Иллюстрацию такой тенденции даёт С. Роуз в исследовании памяти. Тема «биотические механизмы памяти» — основой памяти является клетка или непрерывная система? (теоретическая проблема1) — Может ли долговременная память локализоваться в гиппокампе? (эмпирическая задача) [428]. Эмпирические задачи другого рода инициируются «озадачивающими феноменами» (Н. Решер). Речь идёт о таких фактах, которые появляются в познавательной ситуации в качестве неожиданных. Нарушение ожиданий, заданных некоторыми методами-установками, создаёт проблемную ситуацию, оцениваемую в виде самостоятельной эмпирической задачи. Когда в 1820 году датчанин Х. Эрстед установил влияние электричества на магнитную стрелку, то это был независимый факт, который удивлял на фоне отсутствия всяких теорий в данном отношении. Была поставлена задача объяснения, решением которой стал эмпирический закон (Х. Эрстед). С открытием закона электромагнитной индукции М. Фарадей поставил уже теоретическую проблему объединения двух эмпирических законов. Её осмысление привело к созданию теории электромагнитного поля. Здесь явно прослеживается линия проблемной генерализации от частных эмпирических задач к фундаментальным теоретическим проблемам. Процессы конкретизации тем имеют свои интеллектуальные барьеры, для преодоления которых мыслителю приходится тратить немало сил. И тем не менее эти трудности имеют более определённый характер, нежели чем то, что «подкидывают» исследователю эмпирические задачи. Если конкретизация реализует своеобразный «дедуктивный спуск» от темы через проблему к задаче, то генерализация представляет собой нечто подобное «индуктивному подъёму», где таится очень много неожиданностей. Здесь нет заранее заданного направления, о характере обобщения нужно догадываться по частным характеристикам условий задачи. Предвидимые ожидания тут явно уступают значимости неожиданных результатов. Именно это имел в виду Конечно, в науке имеет место своеобразная «логика» развития проблем и она чаще всего носит дедуктивно-тематический характер, то есть является конкретизацией. Если сформировалось универсальное научное понятие, тог оно задаёт свой тематический круг углубления. Допустим, установлено понятие логико-математического равенства и оно уже требует размышления над рядом соответствующих вопросов: 1) является ли равенство отношением? 2) если это отношение, то отношение между чем: а) предметами либо б) именами или знаками предметов? [430] Совершенно другими особенностями обладают проблемы, возникающие в ходе генерализации. Вот здесь господствует «оппортунизм» задач и «серендипность» результатов. Переход от одной проблемы к другой чаще всего является скачком, несущим исследователям те или иные сюрпризы. Так, шведский химик К. Шееле (  Итак, проблемность характеризуется следующими признаками:

| ||||||||||||||||||||||||||||

Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||||||||

Оглавление | ||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||