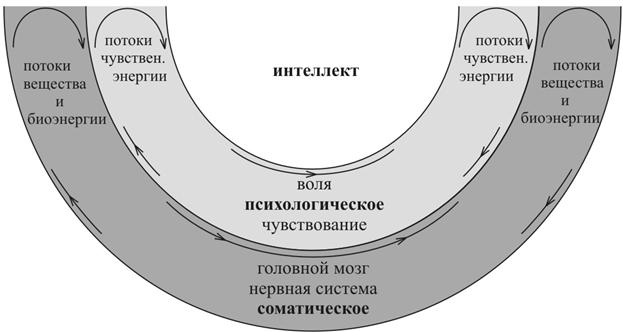

Для должной реализации потенциала технологического подхода нужно учесть характер влияния на мышление внешних для него факторов. Это позволит снять излишнюю жёсткость и определённость выбранной стратегии. Нет нужды ещё раз напоминать об исключительно тонкой сути мышления. Вот почему игнорировать его зависимости от телесных и чувственных образований нельзя. Чтобы проследить их, нужно хотя бы схематически представить тело и чувственную психику в основных структурных измерениях. «Онтологический поворот» в трактовке сознания, произведённый идейными лидерами «философии жизни», феноменологии и других направлений ХХ века, давно стал историей. Редукция сознания к познавательным образованиям в сути своей изжита в современной философии и психологии. Мало кто оспаривает тот тезис, что мышление бытия есть само особое бытие. Но признавая многообразие онтических модусов мысли, не следует игнорировать её связи с другими образованиями человеческого индивида: телесными органами, нервной системой, чувственностью и так далее. Автономное бытие мышления, изолированное от совокупной жизни человека невозможно. Следует согласиться с мнением Л. Фейербаха, что мыслит человек, обладающий мозгом и многими другими структурами, которые все связаны в единое целое. И здесь важно разобраться в определённом характере основных зависимостей. Человек как иерархическая система уровней активностиСтруктурность человека является следствием эволюции жизни и развития культуры. У истоков живого ведущее место занимал соматический аппарат, а среди всех процессов доминировала двигательная функция. У современных растений тело с вещественным обменом и световой энергетикой господствует над зародышевой психикой в виде чувствительности и первичной формой информации. Появившиеся животные стали совершенствовать эти три системы — тело, чувственную психику и информацию. Конечно, между ними изначально не было резких разделительных линий и они действовали во взаимных связях. Так, эффекторные органы тела развивали рецепторику; выполняя поначалу скромную роль «связистов», рецепторы со временем выдвинулись на авансцену. Когда контактные формы усовершенствовались до телерецепторов, последние дали возможность животному реагировать на весьма удалённые элементы среды. А это в свою очередь сделало локомоторные перемещения в пространстве ведущими. Биотическая необходимость локомоций привела к возникновению синергирующего аппарата нервной системы с доминированием головного мозга. [158] Современный человек представляет собой сложную и многоуровневую организацию. В ней можно выделить три основных подсистемы: соматическое, психическое и интеллект. Первое включает в себя многообразие телесных образований: от костей и мышц до центральной нервной системы с головным мозгом. Психика в узком смысле состоит из множества чувственных состояний и процессов. Интеллект аккумулирует в себе всё акты и результаты информационного характера. Содержательно-структурное различие систем определяет специализацию их функций. Соматический аппарат вырабатывает нужные вещества и биоэнергию для всех необходимых действий и реализует весь спектр физических и физиологических движений. Роль психики сводится к установлению жизненно важных чувственных процессов, где на первое место выступает сенсорно-эмоциональная энергетика. Функционирование интеллекта обеспечивает организм всеми видами относительно высокой информации, которая дополняет действие генетической информации. Сома, психика и интеллект: иерархическая структура уровнейДля определённости дальнейшего анализа необходимо сформулировать онтологические принципы взаимодействия уровней субъектной организации.

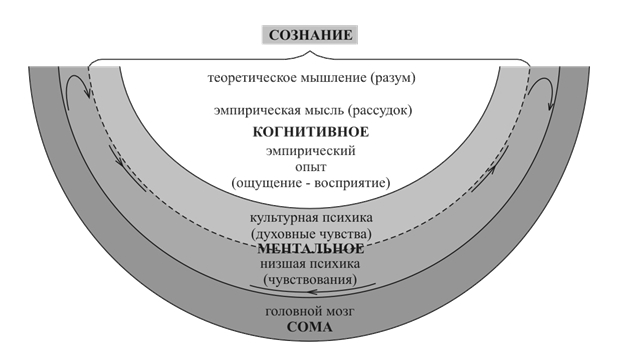

Важно подчеркнуть ту особенность, что разрешение ряда степеней свободы сочетается с запретом на причинную детерминацию со стороны низших уровней на содержание более высоких ступеней. Какими следствиями это может обернуться, выяснится позднее.  Ментальное и когнитивное: аргументы в пользу различийЦелесообразно установить понятийную определённость в содержательных характеристиках уровней, учитывая свободную игру смыслов в философской и психологической литературе. Прежде всего, речь идёт о терминах: «психика», «сознание», «ментальное», когнитивное». Здесь мы руководствуемся правилом — надо исходить из сложившейся традиции, подвергая её разумной критической переделке с учётом новых тенденций. В отечественной и зарубежной литературе установилась весьма широкая трактовка психического, синонимичная понятию сознания. Для прошлого это было оправдано, но в современных условиях такое положение дел архаично. Любое понятие выигрывает в своём развитии, если его рациональное значение ограничивается. Нам представляется, что пора развести понятия психики и сознания. С точки зрения уровневой модели целесообразнее подразумевать под психическим всё многообразие форм чувственного содержания: как простые чувствования, так и духовные чувства культуры. В таком случае чувственная психика покрывается понятием ментального. Ф. Брентано ввёл последнее для отличения высших уровней от физического и эту нижнюю границу нужно сохранить. Следует лишь отметить, что ментальность предполагает не только интенциональность, но и другие свойства, о чём разговор пойдёт дальше. Самое главное в том, что ментальность отделяет психику от всего соматического, где господствуют физиологические импульсы нервной системы. Над чувственной психикой возвышается интеллект, объединяющий всю сверхгенетическую информацию, которую можно назвать знанием. Здесь присутствуют как эмпирические образы (паттерны): ощущения, восприятия, представления, так и многообразие теоретических образований: идеи, принципы, теории, концепции и тому подобное. Будет весьма разумно оценить область интеллекта понятием когнитивного. Конечно, по большому счёту все формы знания остаются ментальными, но, ограничив психику чувственностью, мы должны установить для неё верхнюю границу. Конструкт «когнитивное» и берёт на себя такую демаркацию, отделяя всё чувственное от всего того, что является знанием. Различие здесь не только содержательное, но и функциональное. Психика демонстрирует тонкие силовые потоки и высокоэнергетические напряжения, её состояния и процессы непосредственно подпитываются энергетикой тела. Телесные потребности она трансформирует в интересы и за счёт их создаёт мотивационную сферу. В недрах психики действует воля, поддерживая и направляя действия интеллекта. Каждый значимый поведенческий успех и достижение интеллекта сопровождаются эмоциональными всплесками и разрядкой нервной системы. Совсем иной жизнью отличается интеллект, его содержание сверхчувственно и рационально, все виды знания выполняют сугубо информационные функции. Здесь протекают процессы когнитивного структурирования, дающие возможность для конституирования мышления. Вот почему ментальность интеллекта следует специфицировать понятием когнитивного. Что касается сознания, то имеет смысл сделать его интегративным образованием. Оно будет объединять высшую психику в виде духовных чувств и включать в себя всё структуры интеллекта: эмпирию, рассудок и разум. Такое разделение психики основано на качественном отличии: если низшие чувства имеют природное происхождение и играют относительно простые роли, то высшая психика — это продукт и средство культуры, что входит в мировоззрение личности. Низшая психика реализует энергетические стремления, а духовная психика уже лишена собственной энергии и включена в жизнь разума. Таким образом, два уровня сознания — духовная чувственность и рациональность — представляют сугубо человеческое в человеке. Низшая же психика выражает эволюционное родство человека с животным миром, оставаясь за пределами сознания. Ещё один аргумент в пользу двойственной структуры сознания заключается в единстве информационного значения и чувственного знака. Чувственные впечатления выступают знаковой формой эмпирических образов, а чувственность словесного языка выражает знаковые формы всех остальных знаний. Здесь налицо структурно-функциональная дополнительность ментальной чувственности и когнитивной рациональности. Все формы такой бинарной композиции пребывают в границах сознания.  Наша позиция близка точке зрения немецкого мыслителя Л. Клагеса ( Почему для нас предпочтительно понятие интеллекта, а не духа? Дело в том, что интеллект предполагает широкую трактовку своей деятельности, включающую все формы эмпирического познания (ощущение, восприятие, представление), все виды теории (научные и ценностные). Духовное в виде ценностных образований здесь выступает одной из разновидностей активности интеллекта. И если к этому добавить чувства духовной психики, то два духовных слоя сознания делают излишним выделение духа как особой инстанции. Как возможны левополушарный и правополушарный типы мышления?Здесь предполагается феномен функциональной асимметрии человеческого мозга. В 1860 году французский исследователь П. Брока, делая отливки ископаемых черепов людей, страдавших утратой речи (афазия), обнаружил локализацию речедвигательного центра в лобной доле левого полушария. В 1874 году К. Вернике в том же полушарии установил нахождение речеслухового центра. Отсюда был сделан вывод о том, что левое полушарие доминирует в обеспечении речевой функции. В Обобщая и интерпретируя факты изучения человеческого мозга, американский учёный К. Саган построил теорию о двух разных центрах обработки информации. Левое и правое полушария мозга действуют относительно самостоятельно и локализуют специализированные группы функций. Правое полушарие имеет дело с пространственными образами, оно обрабатывает информацию одномоментно, работая параллельно и сразу с несколькими входами. По своим временным истокам оно самое древнее, сопряжено преимущественно с отрицательными эмоциями и обеспечивает режим интуитивного познания. Хотя правое полушарие склонно к чрезмерному воображению, чреватому ошибками, все научные открытия производятся интуицией. Левое полушарие обеспечивает рациональную логику, которая является ядром аналитического мышления. Информация здесь обрабатывается по мере её поступления и расчленяется на последовательные порции. Функционирование левого полушария выражает менее древний для человека период культурного развития, где важно все интуитивные открытия подвергать строгой проверке средствами сомнения и критики. Эмоциональное окрашивание логического мышления более позитивное, о чём говорят опыты Ст. Даймонда (Англия). [160] В целом позицию Во второй половине XX века изучение мозга во многом перекрещивалось с исследованиями в русле искусственного интеллекта. Многие представители последнего направления поддержали бинарно-мозговую модель. Так,

Правополушарное мышление имеет дело с целостными образами ситуаций и порождает другие формы:

Бинарную концепцию развивают многие отечественные философы. Типичным примером может служить точка зрения

В целом здесь господствует стиль вербальной логики. Правополушарный тип демонстрирует иные действия:

Налицо пространственно-образное мышление. Если на простых задачах различие двух типов мысли нивелируется, то при решении сложных проблем оно проявляется в полную меру [163].

Если внутренние характеристики левополушарного и правополушарного типов у разных авторов не отличаются друг от друга, то их целостные оценки испытывают значительные колебания. Так, Полушарная концепция мышления однозначно вписывается в материалистическую традицию. Объяснять своеобразие актов мысли особенностями строения мозга является её классическим приёмом. И эта линия традиционно критикуется со стороны религиозных и идеалистических направлений. Их аргументы лежат в русле признания автономии идеального содержания, а вот определённый характер такой независимости от телесности обосновывается доводами избранной философской позиции. Специфику религиозно-философской аргументации хорошо выразил отечественный мыслитель Нерелигиозную версию критики физиологического редукционизма предложил Редукционизм полушарно-мозговой концепции является весьма утончённым и он весьма далёк от натурализма Несостоятельность полушарной концепции с позиции кибернетикиМногие специалисты, изучающие работу человеческого мозга, не принимают схему полушарного разделения информационных потоков. Одним из них является американский исследователь М. Арбиб. «Проводя грань между искусственным интеллектом и теорией мозга, следует остерегаться ошибки, часто встречающейся в литературе по психологии и состоящей в утверждении, что каждому процессу, проходящему в мозге, соответствует своя область головного мозга и наоборот» [167]. Учёный предложил следующий контраргумент. Если анализ системы S показал, что её поведение эквивалентно поведению двух взаимосвязанных систем S1 и S2, каждая из которых обладает строго определёнными функциями, то отсюда вовсе не следует, что существует способ пространственного разделения S на две системы, каждая из которых эквивалентна S1 и S2 соответственно. Это можно пояснить на примере. Представим простую схему открытой системы типа мозга. Нейроны  Представим теперь, что экспериментатор знает об х1  Под системой S Арбиб имел в виду головной мозг, а под S1 и S2 он мог подразумевать различные структуры мозга, но здесь явно напрашиваются левое и правое полушария. Почему исследователь предпочёл «эзоповский язык» абстрактной схемы, это трудно определить. Но мы уверены, что его критический анализ нацелен на полушарную метафору. И против такой обоснованной атаки трудно найти Нельзя фактам спекулятивно приписывать рискованные интерпретацииАнглийский специалист по структурам мозговой памяти С. Роуз полагает, что существует множество мистических истолкований асимметрии мозга. Буквально на двух-трёх самих по себе неоднозначных фактах выстраиваются спекулятивные догадки, включая доктрину о двух типах познания. [169] С этим мнением нужно согласиться, такой стиль теоретизирования, который показал К. Саган, не присущ научному естествознанию. Здесь он продемонстрировал типичную философскую спекуляцию, где на слабой эмпирической основе воображение свободно выбирает одну из многих смысловых интерпретаций. Такой стиль характерен и другим учёным, которые свойства поведения человека смело выводят из определённых участков мозга. Так, утверждается, что лобная кора занята выработкой планов действий, а лимбическая система эти планы реализует. Авторы здесь исходят из единственного твёрдого факта — после фронтальной лоботомии люди ведут себя так, как если бы за их настоящим не предвидится никакого будущего. [170] Если бы авторы признали свою позицию гипотетической, к ним не было бы особых претензий, так как современная наука стала терпима к «безумным» идеям (Н. Бор). Но в тексте представлен вывод с модальностями «железной» веры. Особо высокую уверенность в связи сложных действий с определёнными зонами мозга демонстрируют учёные, исследующие различные заболевания мозга. Так, в научной литературе признается, что больные с поражением лобных систем мозга не способны ставить задачи и формулировать вопросы. У таких больных разрушена ориентировочно-поисковая деятельность. При поражении теменно-затылочных отделов мозга нарушается операционная деятельность, необходимая для решения задач. [171] Конечно, в этих утверждениях К. Лешли зафиксировал факт снижения эффективности поведения крыс в лабиринте, вызванное удалением различных участков коры. Из этого учёный сделал весьма вероятный вывод о том, что поведение крыс не зависит от того, какой именно участок был удалён, а определяется лишь количеством удалённой коры. Лешли сформулировал два общих утверждения:

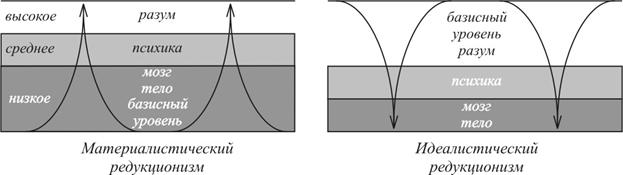

М. Арбиб признает, что законы Лешли вполне достоверны, ибо проверялись неоднократно. А если это так, то данные законы можно совместить лишь с такой моделью мозга, где господствует функциональная целостность, отвергающая выделение особых локальных зон типа полушарий. Мозг представляет собой систему подпрограмм, работающих одновременно и параллельно друг другу. Зафиксировано много фактов в пользу того, что правое и левое полушария в своём функционировании не только дополняют, но и замещают друг друга. Всё это говорит в пользу единой работы человеческого мозга [172].  Рассуждения о полушарных типах мышления — это не научная концепция, а в лучшем случае — метафораВ своё время М. Арбиб выразил уверенность в том, что основная сложность в науках по искусственному интеллекту заключается в проведении демаркационной линии между метафорами и теоретическим знанием. Юные научные дисциплины обречены на то, чтобы заимствовать из вненаучного опыта первичные знания. Необходимый способ такого когнитивного переноса — это метафора и хорошие метафоры являются источниками плодотворных гипотез. Но учёный должен всегда помнить о том, что метафора представляет собой лишь отправную точку для становящейся теории. Стало быть, нельзя понимать метафору буквально и отождествлять её с научной теорией. Но именно так произошло с метафорами: «человек есть машина», «мозг — это компьютер». Вот почему случилось смешение искусственного смысла метафоры с самой реальностью. Выход из этой ловушки лежит на пути размежевания метафорического значения от теории, которую ещё предстоит создать [173]. Своё слово сказали и специалисты по языковым метафорам. Они предложили считать рассуждения о различии полушарий метафорой, которая оказалась несостоятельной в качестве научной модели. Примечательны доводы Как, не отказываясь признавать зависимость сознания от мозга, избежать ловушек натуралистического редукционизма?Соотношение тела и души является классической философской проблемой. Полушарную концепцию следует оценить в качестве одной из разновидностей материалистического натурализма. Суть последнего состоит в операции сведения содержания сознания к Современный физический редукционизм как форма материализма ориентирован на то, чтобы выводить свойства сознания из некоторой физической реальности. Данная линия имеет своих приверженцев. Если Всякий редукционизм, включая полушарную концепцию, игнорирует относительную самостоятельность сверхтелесных уровней человекаПолушарная теория демонстрирует сложный и замаскированный вариант натуралистического редукционизма — нейрофизиологизм. Всё её сторонники так или иначе признают тезис о том, что мышление есть функция мозга и уточняют характер этой физиологической зависимости. Все содержательные характеристики сознания «привязываются» здесь к специфике того и другого полушария. Такая позиция мало чего оставляет собственно сознанию и это проявление главного греха натуралистического редукционизма — оставлять все нижним уровням (телу) и лишать существенного верхние структуры (психику, интеллект, дух). Онтологической основой всякого редукционизма выступает идея «элементаризма». Её можно представить в виде такого утверждения: «суть любого образования определяет его  Системный реализм за идею дополнительности: детерминация бытия сознания мозгом и самостоятельность содержания психики и интеллектаДля характеристики изъянов редукционизма можно использовать кэрроловский образ «чеширского кота». Если идеализм игнорирует функциональное влияние мозга на душу и дух, что напоминает улыбку без кота, то материализм лишает сознание всякой автономии, впадая в другую крайность, где «кота» так много, что «улыбки» не остаётся. Именно такова полушарная концепция. Тогда правомерен вопрос о такой философии, которая способна избежать экзотических крайностей. И здесь нам представляется, что к перспективной форме реализма близки некоторые представители нередукционистского материализма и, в частности, английский философ Плейс вводит следующие разъяснения:

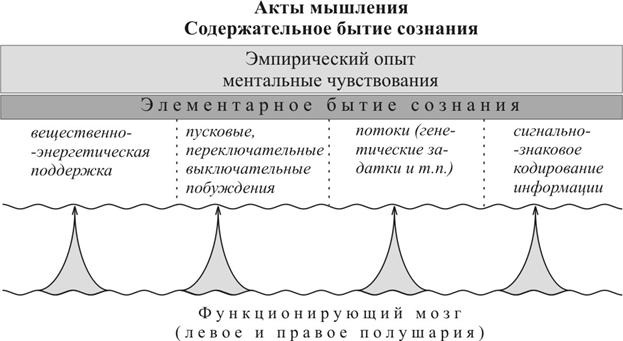

Позиция Ю. Т. Плейса отличается несколькими достоинствами. Прежде всего, влияние мозга здесь признается, но оно существенно ограничивается. Формула «сознание существует в мозге» при всей её абстрактности ориентирует мысль в перспективном направлении. Здесь следует выделить бытийственные модусы сознания, которые обеспечиваются мозговой активностью. Речь идёт не только о пространственном локусе, где локализуются психические процессы, но

Итак, от деятельности мозга зависят только низшие модусы бытия сознания, но его содержание определяется им самим. На каждом уровне сознания содержательные изменения достигаются собственными силами по принципу «подобное вызывает подобное». В психике за исключением трансформации возбуждений (физиологическое) в мозаику впечатлений (чувственное) одни переживания вызывают другие чувственные волнения и эмоции. Действия интеллекта сводятся к разнообразным актам, где одно знание детерминирует другие формы знания. Однако эти «горизонтально-векторные» процессы предполагают «вертикаль» воздействий со стороны нижних уровней организма, то есть тела, вершиной которого выступает мозг. Вертикальная детерминация, обусловливая необходимость простого бытия высших уровней, не способна производить их содержательные формы по горизонтали. В качестве модельного примера используем сравнение с квартирой: мозг подобен квартире, которая обеспечивает семью местом проживания, теплом и светом, но как квартира не может диктовать правила общения близких родственников, так и мозг не способен порождать содержание духовных чувств и мыслительных актов. Человеческий мозг способен на многое, но не на всеТакое сочетание возможного и запретного соответствует способу действия природной закономерности. Отсюда и вытекает дополнительность работы мозга и сверхмозгового культурного творчества. С этим выводом согласился бы У. Джеймс. Своё мнение он выразил так. Все душевные процессы являются функцией мозговой деятельности. Но данную частичную истину физиологический материализм делает полной Здесь видно, что Джеймс признал дополнительность двух аспектов — функционального влияния мозга на сознание и относительно самостоятельной от мозга сущности психики и интеллекта. Наша интерпретация первого как обеспечения низших бытийственных условий ментальной жизни и второго как содержательного структурирования, автономно присущего сознанию, не противоречит рассуждениям Джеймса. Зато полушарная модель пытается отдать мозгу многое из второго аспекта, продолжая вертикаль объяснения «снизу вверх» слишком далеко. По сути дела это современная форма физиологического материализма, который был отвергнут Джеймсом. Но свою позицию он оценил как материализм, допускающий возможность объяснять сознание из него самого. Такая нередукционистская широта сближает Джеймса с точкой зрения  Итак, полушарная концепция, выделяющая типы мышления в зависимости от строения и функционирования мозга, несостоятельна. Она разделяет все недостатки натуралистического редукционизма и должна уступить место более корректным теориям, признающим самостоятельную активность мысли. Поиски новой стратегии: не выделять мозг из целостности человека«Мир представлен в мозге» — этот тезис американский учёный Дж. Сандерс (вслед за Р. Рорти) относит к изжившей себя декартовской парадигме. Материализм предложил отражательный подход к сознанию и он потребовал аналитического выделения таких внутренних структур, как мозг, нервные пути и так далее. Соответственно возникла модель «театра», где роль внутреннего зрителя взяло на себя сознание, пребывающее в ложе головного мозга и рассматривающее внешние представления жизни на экране чувств. В середине ХХ века когнитивные науки взяли эту идейную традицию и придали ей лишь своё терминологическое оформление. Сознанию придана функция управляющего центра в головном мозге, который связан с внешним миром кольцевыми информационными потоками. Но за полвека исследований не удалось обнаружить ни управляющего центра, локализованного в мозге, ни потоков информации от периферических чувств к мозгу. Зато было установлено, что мозг непосредственно не управляет потоками информации, последние предстают как возбуждения в различных участках мозга в ответ на возбуждения, приходящие из внешней среды. Эти факты вынуждают перейти на новую, экологическую стратегию, где важны взаимосвязи организма с окружающей средой и целостные феномены человека: телесность, чувственность, мышление [178]. Критический пафос Сандерса понятен На рубеже ХХ и XXI веков утвердилась тенденция подведения промежуточных итогов в развитии когнитивной науки, выросшей из исследований искусственного интеллекта. В её основу были положены две гипотезы:

Американский учёный Х. Дрейфус оценил их как идеи, неоправдавшие надежд, и предложил «привить» когнитивные науки к феноменологии. По его мнению, это философское направление в наибольшей мере учитывает реальные свойства сознания и, прежде всего, интенциональность. С ним солидарны другие американские исследователи: М. Рэтхолл и С. Келли. Они полагают, что если в модель нейронных сетей заложить систему феноменологических умений, то отпадёт необходимость имитации познания. Но такой модели нужно «воспринимать» ситуации так, как это делают люди. Такая способность зависит от воплощений в теле: а) врождённых структур; б) культурных навыков. Учёт всего этого — проект будущих исследований. Весомый потенциал для обновления когнитологии заложен в философии М. Хайдеггера. Здесь дана утвердительная критика репрезентативной теории значений. Язык характеризует не наше представление, а говорит нечто о мире. Высказывание позволяет вещам быть видимыми «из себя». Но этого мало, для познания и овладения вещью требуются ещё и нелингвистические интенциональные структуры — практические действия, дающие состояние умелости. Вклад М. Мерло-Понти состоит в том, что он развил феноменологию восприятия. Здесь идея репрезентации терпит окончательный крах, ибо выясняется, что восприятие включает состояния тела, единство состояний тела (предмет) и ментальные состояния. И всё это имеет доязыковую интенциональность. Если когнитивные науки начнут учитывать феноменологические аспекты, они обретут новую перспективу и преодолеют модель мозга, изолированного от телесности организма [179]. Обращение когнитологов к феноменологическим идеям примечательно в качестве одного из выходов из узко-тупиковой ситуации, куда исследователей завела полушарная модель мозга. Если мозг вписан в широкий контекст телесности, то эту системность и предлагает изучать феноменология. Особые достоинства её техника имеет в отношении форм эмпирического опыта: ощущения и восприятия. Действенна она и для понимания мышления. Эту линию в своё время старался подчеркнуть

Но к этому ещё следует добавить те аспекты, которые имеют место в силу встроенности мысли в глубинные структуры тела, что и даёт фактическое бытие мышления. Специальная феноменологическая техника предназначена исследовать эти «идеально-материальные спайки» [180]. В силу ряда факторов (кризис когнитивно-информационной модели мозга, влияние феноменологии и других) среди зарубежных авторов усиливается тенденция отказа от темы связи интеллекта с мозгом. Так, американский исследователь Н. Савада предложил оригинальную трактовку разума, как «совокупности человеческих работ». Если сознание есть нечто субъективное, что концентрирует внутренние работы, то разум воплощает в себе объективный фонд внешних социальных работ. Носителем сознания выступает мозг и он через гены и врождённые механизмы формирует чувственный и перцептивный опыт. Последнее и можно считать областью внутренних работ, локализованной в мозге. Если место пребывания последнего ясно, то у разума нет определённого жилища и постоянного адреса. В виде массива понятий, используемого в культуре мышления, разум не привязан к мозгу, хотя и выступает его внешним работником и слугой [181]. Позиция Н. Савады примечательна тем, что он отказывается от монополии мозга в объяснении мышления. Его бинарная классификация внутренних и внешних работ основана не на строении мозга и учитывает отличительные признаки эмпирического опыта, а также свойства мыслительных актов, и всё это коренится в их содержательном структурировании. Такой подход нам представляется перспективным. Настораживает лишь попытка автора разорвать всякие связи мышления с мозгом. Думается, что нельзя игнорировать достоверные факты, свидетельствующие в пользу наличия безусловной зависимости мыслительных процессов от активности мозга. Как раз наша трактовка признает, что функционирование нейронной сети обеспечивает обязательные и низшие условия бытия мыслительной деятельности. | |||||||||||||

Примечания | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||

Оглавление | |||||||||||||

| |||||||||||||