Мышление — это такая тема, которую не может игнорировать ни одно достаточно авторитетное и влиятельное направление. Вот почему все основные психологические школы имеют свои теории мышления. Это многообразие можно представить в двух общих аспектах:

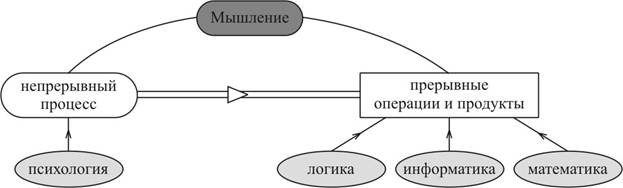

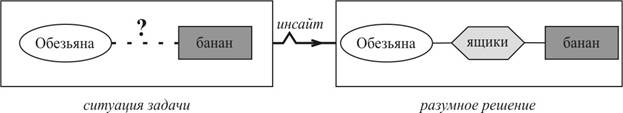

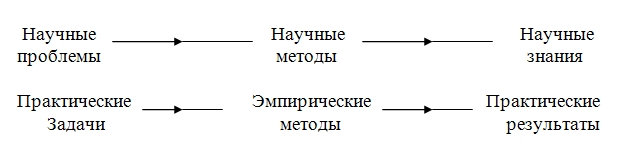

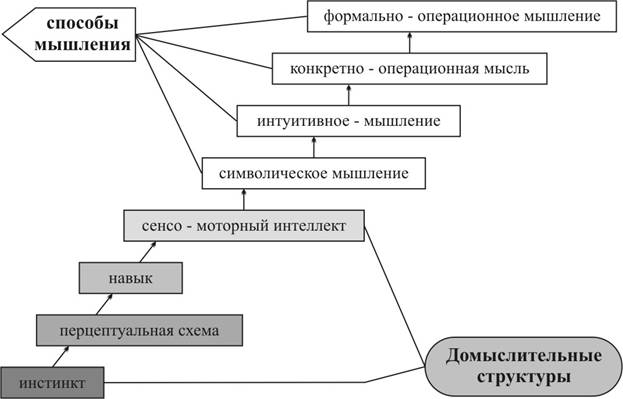

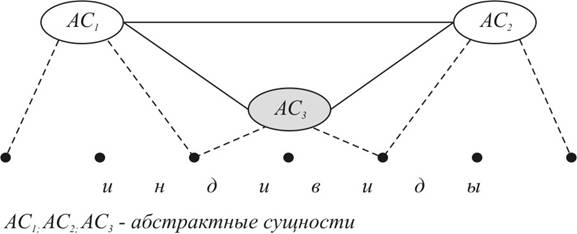

Мышление есть основная форма проявления интеллекта. Эту формулу разделяют многие отечественные и зарубежные психологи. Если мышление представляется «интеллектом в действии», то его содержание ограничивается рациональными формами, включая всё многообразие знаний. Всё чувственное здесь остаётся за пределами мысли Мышление включает в себя не только интеллектуальное, но и чувственное. Такое расширение признавал Расширительную точку зрения разделяют и некоторые современные зарубежные психологи. Представляя социальный бихевиоризм, К. Фишер полагает, что «мысль в буквальном смысле слова выстроена из сенсо-моторных навыков» [21]. Всё интеллектуальное поведение автор сводит к трём ярусам навыков, приобретаемых индивидом в ходе научения: абстрактные, репрезентативные и сенсо-моторные. Хотя здесь присутствует явная перекличка с идеями Ж. Пиаже, позиция К. Фишера своеобразна, она продиктована общими принципами бихевиоризма. От психологов не отстают и современные немецкие философы, заявляющие о том, что по своей структуре мышление может быть не только познающим, но и эмоциональным [22]. Такая позиция получит детальный разбор позднее. Разнообразие деятельностных трактовок мышленияПризнание связи мышления с человеческой деятельностью естественно и очевидно. Она уже фигурировала в содержательном аспекте («интеллект в действии») и задача состоит лишь в её экспликации. Деятельностных версий чрезвычайно много и главное заключается в том, чтобы представить самые значимые концепции и оценить их достоинства и недостатки. Ассоциативное связывание впечатлений и идейОдна из первых психологических теорий мышления принадлежит Д. Юму. Он полагал, что человеческая психика способна связывать чувственные впечатления по их сходству и различию. Важно, чтобы в опыте осуществлялась некоторая повторяемость, чем выше её частотность, тем лучше. Если неоднократно восприятие языков пламени сопровождается болевыми ощущениями тела, то разум связывает вид огня с угрозой ожога. Здесь налицо ассоциация смежности и, хотя сейчас мы лишь видим огонь и не обжигаемся, но мышление предостерегает нас о возможной опасности. Опыт в виде привычки, имея в своём распоряжении одно впечатление, помнит о связи с другим впечатлением, которое актуально не наблюдается. Мысль здесь действует по ассоциации смежности (или закону следования: Наивная версия Юма в дальнейшем была усовершенствована Д. Гартли, В. Вундтом и другими, она нашла многообразие иллюстративных примеров. Но суть ассоцианизма осталась прежней. Ассоциативной схеме  Уже в конце XIX века ассоцианизм был подвергнут критике. О. Зельц (Вюрцбургская школа) указывал, что ассоциативные связи далеко не исчерпывают богатства мыслительных соотношений, где выделяются детерминации причинного типа. Ассоциирование носит преимущественно диффузный характер, демонстрируя игру случайностей. Продуктивное же мышление в социальной практике и науке отличается целенаправленностью и предвиденными открытиями. Эту критическую линию дополнил Э. Кречмер, подчеркнувший близость ассоциативности патологии. Если логическое мышление, присущее нормальному индивиду, стремится руководствоваться чёткими понятиями, то мышление как свободное ассоциирование демонстрирует внезапные скачки и чрезмерно часто отклоняется от чувственных фактов. Последнее и фиксируется у больных шизофренией и маниакальными неврозами [24]. Мышление — это непрерывный процесс анализа через синтезВ конце XIX века немецкий логик Т. Липпс предложил программу разделения исследовательского труда. Если логика ограничивается результатными формами и законами мышления, то процесс мышления остаётся психикой как предметом психологии [25]. Аргументация Липпса сводилась к следующему. Законы мышления и установившиеся продукты рационального познания отличаются своей определённостью и чётким порядком, в силу этого логика и способна их изучать. Другое дело — процесс мышления, где царит прихотливая и изменчивая игра желаний, целевых установок, индивидуального опыта. Эти капризные случаи воображения могут и должны исследовать психологи, их описания будут показывать степень отклонения актов мысли от нормативного порядка логических законов. Данные рассуждения оказали влияние на последующую теоретическую мысль. Если в западной методологии науки идея Липпса детерминировала оппозицию «контекст открытия»/ «контекст обоснования», то в советской психологии она нашла почву в школе Позиция самого В истории культуры хорошо известен феномен, когда ученики придают идеям своих учителей гипертрофированную форму. Конечно, творчество Мышление как континуальный процесс нельзя представить в виде временной последовательности стадий и этапов, ибо этому препятствует «анализ через синтез». В контексте мыслительной активности устанавливаются «открытые» задачи, а через них образуются прерывные умственные действия и операции, которые способствуют постановке и решению «хорошо определённых» задач. Если первые задачи неопределённы и не предполагают ситуации выбора альтернатив, то вторые задействуют правила в ситуации перебора вариантов. Мыслительный процесс способна изучать только психология, анализ интеллектуальных операций и результатов мышления — дело остальных наук (логика, теория информации и тому подобных) [26].  Концепция А. В. Брушлинского постулирует раскол мышления на две области, где самой загадочной становится процессуальное мышление. Оно непонятно тем, что, являясь целым, не имеет элементов. Но целое без частей это нонсенс. Феномен бесструктурного мышления Однако и сам переход от неструктурной мысли к структуре интеллектуальных операций предстаёт таинственной метаморфозой, близкой к чуду. Куда естественнее объяснять акты мышления переходами от одних структур к другим структурам. Такие процедуры требуют сложных форм анализа, которые, однако, укладываются в обычное понятие анализа и не нуждаются в экзотическом кентавре типа «недизъюнктивный анализ». Здесь уместна параллель с критикой Мышление как преобразование плохой структуры в хороший гештальтТермин «гештальт» в 1896 году ввёл Х. Фон Эренфельс и он приобрёл смысл психологического целого, которое формируется в ходе структурирования перцептивного поля сознания. Открылась возможность трактовать мышление в виде способа становления гештальта. Реализацию этого пути начал В. Кёлер, осмысливая свои опыты с шимпанзе. Он ввёл понятие структуры оптического поля, тождественной наглядно данной ситуации. Если в поведенческой ситуации возникают обстоятельства, затрудняющие достижение цели, то её можно считать задачей. Последнее вынуждает животное искать обходной путь, преодолевающий препятствие. Кёлер ставил обезьян в задачные ситуации, которые требовали нахождения  В качестве субъекта мышления М. Коффка взял ребёнка и показал, что в ходе социального обучения у него последовательно формируются четыре области:

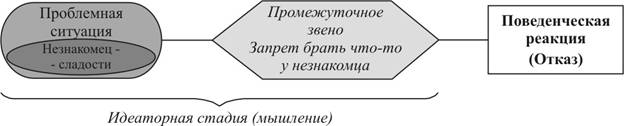

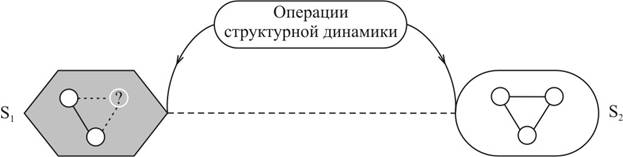

Последняя и делает возможным мышление как способность преобразовывать структуры ситуативного поля. Исходным здесь выступает незнакомая ситуация, в которую попадает ребёнок. Она оценивается в качестве проблемы, ибо неизвестны правильные действия, что заставляет его обдумать затруднительное положение. Идеаторная способность формируется обучением в виде способа применения приобретённых знаний к новым условиям жизни. Мышление заключается в нахождении «промежуточных звеньев», которые выводят проблемную ситуацию на правильные/неправильные реакции. К примеру, незнакомый для ребёнка взрослый предлагает ему сладости. Последнее его привлекает, но пугает незнакомец, это колебание выражает проблемную ситуацию. Ребёнок начинает припоминать, был ли в прошлом запрет на такое положение. Вспомнив такой запрет, ребёнок не берёт сладости [30].  М. Коффка указал на три основные операции структурирования: объединение, анализ, вычленение структурного центра. Последнее он считал самым главным мыслительным действием, которое находит промежуточные звенья. Здесь безразличный элемент (запрет или У М. Вертгеймера была своя триада ведущих структурных операций, где наряду с центрированием выделялись группировка и реорганизация. Их использование всецело определяется той проблемной ситуацией, которая разрешается в данный момент. Бесконечное богатство конкретики выступает проявлением некоторого единства — любая ситуация имеет определённую структуру. Если человек обнаруживает  Гештальт-психология осуществила явный прорыв в понимании глубинных основ процесса мышления. К достижениям следует отнести характеристику проблемы и мыслительного результата. «Критические точки» в виде структурных недостатков (пробелы, противоречия, несвязности, неясности) дают достаточно полный портрет проблемы (S1). На этом фоне продукт мышления как конечный гештальт отличается оптимальной структурно-функциональной организацией, где нет проблемных недостатков (S2). Слабым местом гештальт-теории остался процесс перехода от проблемы к результату, то есть само решение. Одна из главных причин этого — недостаточное внимание к активности мыслящего субъекта. Конечно, речь не идёт о То, что действительно важно в термине «видение», может быть точно сформулировано Мышление есть способ решения задачВ понимании мышления к гештальт-психологии весьма близка Вюрцбургская школа (Н. Ах, К. Бюлер, О. Кюльпе, О. Зельц), которую нередко называли «психологией мышления». Её представители выстроили свою концепцию в ходе критики ассоцианизма. Так, О. Кюльпе заявил, что ассоцианисты игнорируют функциональные характеристики мышления, которые обслуживают целевую деятельность человека. Понятие «образа» не несёт на себе субъектной печати активности О. Зельц предложил рабочее определение задачи как исходного пункта развёртывания мышления. Он подчеркнул наличие содержательной стороны, ибо задача — это «схематически антиципируемый комплекс понятий», в котором обнаружены пробелы. Такое нарушение структуры и задаёт целевую установку для продуктивного мышления: в наличной цепи нужно найти недостающее звено. Задача-проблема требует от субъекта мышления актуализации не просто знаний, а должного метода, то есть того средства, который бы мог заполнить пробел и достроить неполноценный комплекс до искомой целостности. Здесь возможны два варианта:

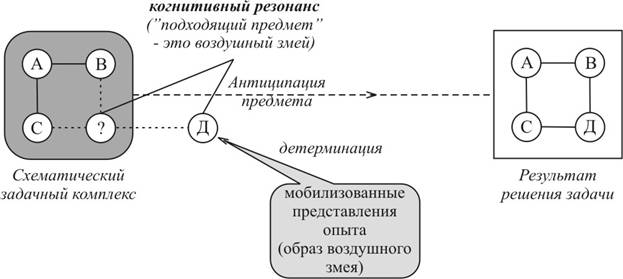

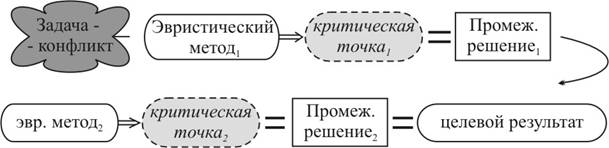

Если в первом превалирует репродукция, то во втором — творческая продуктивность. Оба вида мышления можно описать с помощью контролируемой интроспекции и такие психологические эксперименты, по мнению О. Зельца, могут сделать мышление зеркалом той скрытой логики, законы которой мы знаем пока лишь в малой степени [34]. Все задачи требуют привлечения наличного интеллектуального опыта индивида и при успешной мобилизации происходит своеобразный «резонанс». Модельный комплекс задачи даёт такую схему предмета, где имеются пропуски, которые нужно заполнить. «Решатель» создаёт образ требуемого неизвестного и тем самым предвосхищает искомый результат. Такая антиципация, начинающая действовать как установка на цель, детерминирована мобилизованными абстракциями в роли средства предвосхищения. Когда известные элементы задачного комплекса органично сочетаются с антиципируемым фрагментом, это становится сигналом, вызывающим в разуме «решателя» резонанс: найден подходящий «предмет». Ищущий субъект внезапно понял (инсайт) то, что ранее было неизвестным. Так, американский физик Б. Франклин (XVIII век) поставил задачу — как спустить заряды молнии с облаков на землю для измерения? Он вспомнил, как в детстве запускал змеев. И идея воздушного змея, полёт которого можно контролировать, стала искомым решением.  Мышление решает задачи путём структурирования гештальтаГештальт-психология и вюрцбургская «психология мышления» возникли почти одновременно и развивались параллельно. У этих направлений оказалось очень много общего и уже к К. Дункер исходил из тождества задачи и поля проблемной ситуации. Задача-проблема понимается в виде такой структуры, которая содержит конфликт — наличные средства не приводят к желаемому результату, и это является затруднением, побуждающим к размышлению. «Решатель» должен сначала проанализировать ситуацию задачи и обнаружить конфликт в виде «критических точек» (отклонения от нормальной структуры). Затем нужно проанализировать весь материал проблемной ситуации, где конфликт вписан в неконфликтные условия. Последнее следует оценить под углом вопроса: что можно использовать для достижения цели (изменения конфликта)? При решении сложных задач своим испытуемым К. Дункер рекомендовал ставить эвристические вопросы наводящего характера («А что вообще делают, когда хотят с помощью какого-либо агента осуществить в определённом месте некоторый эффект?»). Задачная стратегия К. Дункера предполагает «функциональное решение». Речь идёт о сложных проблемах, решение которых складывается из последовательности промежуточных актов. Каждый из них преодолевает одну из критических точек конфликта. В структуре «функционального решения» важное место принадлежит средствам — эвристическим методам, они помогают разрешить критические точки и получить промежуточное решение [35].  Дункер углубил критику ассоцианистской модели мышления. Он показал, что нельзя объяснить мыслительное творчество только принципом переноса интеллектуального опыта со сходных случаев на данную проблемную ситуацию. Можно признать такой перенос лишь при условии отказа от представления сходства ситуаций, которое страдает порочным кругом. Всякий инструментальный перенос осуществляется в форме переструктурирования материала проблемной ситуации. В ходе мышления происходят изменения в соотношении фигура/фон («рельеф подчёркнутости»). Переакцентировка центра, вариативное выделение общего/частного, сгущение диффузных фрагментов до концентрированного «насыщения». Эти операции способны обеспечить внезапное понимание ситуации, сопровождаемое « При всей детализированности симбиоз задачной стратегии с гештальт-психологией в исполнении К. Дункера грешит теми же изъянами, которые присущи отдельным школам. Основное внимание Этапная структура мышленияУже в рассмотренных концепциях мышление предстаёт в виде циклического процесса, имеющего начало, середину и конец. Здесь можно вести речь о трёх этапах, представляющих развёртывание мышления во времени. В принципе, возможны различные варианты в зависимости от того, динамику чего брать за основу. Г. Уоллес в своё время предложил трактовку мышления как открытия

Налицо феноменалистская версия, не претендующая на раскрытие внутренней структуры творческой мысли. С. Л. Рубинштейн разработал модель мышления с четырьмя фазами-этапами:

Нет сомнений в том, что исходным в мышлении является акт соотнесения условий и требований задачи, требующий особых интеллектуальных усилий. Но автор утверждает, что понять задачу, значит найти метод её решения. Стало быть, для акта мобилизации метода не нашлось своей фазы и эта процедура оказалась поглощённой процессом проблематизации. Думается, что такая «экономия» теряет наиболее важный акт и существенный компонент мышления в форме метода. Прагматистские модели мышленияОсновоположником прагматизма считается американец Если истина совпадает с привычкой-верованием, то мышление является производством верований как различных способов действий. [40] Пирс не был одинокой фигурой, ибо во второй половине XIX века дух прагматизма охватил многих мыслителей, на которых повлияла эволюционная теория Ч. Дарвина. К ним можно отнести Ф. Ницше, который заявлял, что истинно то, что сообщает мышлению наибольшую силу в смысле жизненного могущества и продуктивности. Пирс же и его последователи внесли сюда ещё и типичный для американского образа жизни стиль деловитости и придали ему рефлексивную форму. В мышлении истина используется как полезное орудиеНачинания Пирса подхватил У. Джеймс. Он сделал упор на осмысление субъектной полезности знаний в противовес традиционному мировоззрению. В материалистической философии и близкой к ней психологии господствовала идея отражения, подчёркивавшая зависимость всех психических образований от природной и социальной реальности. По мнению Джеймса, такой подход игнорирует первенство практической полезности сознания, которое возникло как раз для обслуживания жизненных потребностей человека. Копирование действительности есть далеко не существенный вид соответствия, ибо реальность в виде потока ощущений весьма пластична и человек творит новую действительность, отвечающую его интересам. Вот почему нет «чисто объективной истины», а есть истинный опыт на субъективных основаниях обслуживающей работы. [41] В своей концепции мышления У. Джеймс основное внимание уделил не предмету (что мыслить), а средствам (как мыслить). С точки зрения приоритета практической ценности над отражательным соответствием «… теории представляют собой не ответы на загадки, теории становятся орудиями». [42] Конечно, теоретические формулы создаются людьми, но их выбор в качестве методов не произволен. Требуется найти такую теорию, которая в состоянии служить нам при следующих требованиях:

Только при этих условиях знание истинно «как орудие личной работы, инструментально». [43] Свои общие рассуждения Джеймс иллюстрировал не только фактами практической жизни, но и обращался к истории науки. По его мнению, понятие энергии отнюдь не претендует представлять собой нечто «объективное». Оно функционирует только как метод измерять явления природы так, чтобы всё многообразие изменений объединить одной простой формулой. Так же следует оценить идеи атома, электрона и другие теоретические сущности. Все они представляют собой «удобные приёмы разбираться в потоке опыта. С их помощью мы превосходно умеем производить выкладки; они нам отлично служат, но мы не должны позволять себе быть одураченными ими». [44] Последняя угроза расшифровывается в прежнем ключе — не следует поддаваться иллюзии реального существования электронов, атомов и тому подобного. Обращение Джеймса к орудийным средствам мышления или к феномену метода следует отнести к несомненным достоинствам. На фоне зарождающихся гештальт-теории и задачной «психологии мышления», которые занялись «началом» и «концом» мыслительного процесса, философско-психологический анализ метода, как основного (и «срединного») инструмента человеческой активности, был пионерским начинанием. Джеймс удачно смог систематизировать субъектные основания мышления: практические потребности и интересы, целевая детерминация средств, экономия и удобство приёмов метода, продуктивность мыслительной работы. Но он не смог избежать тех изъянов, которые вытекают из последовательного тенденциозного принципа. Понятно, что новое нередко утверждает себя через противопоставление старому, но здесь важно соблюсти меру в сочетании критики и сохранении традиции. Этой меры Джеймсу не хватило там, где он полностью отверг тему соответствия содержания мышления внешней реальности. Субъектные характеристики мышления гипертрофировались и обернулись субъективным произволом. Поскольку автор исповедовал радикальный эмпиризм, его функциональная трактовка мышления оказалась весьма узкой, особенно в отношении научного исследования. Это видно по его ключевым метафорам: знания растут подобно пятнам жидкости на ткани и похожи на растущий ком снега. Данные образы указывают на прогресс периферической поверхности и незыблемость центральных областей. Такой механизм как раз соответствует росту эмпирического познания на основе теоретических гипотез (объяснение и предсказание фактов). Но здесь полностью выпадает многообразие форм научно-теоретического мышления: выдвижение гипотез, построение аксиоматической теории, обобщающий синтез эмпирических законов и тому подобное. Ступени рефлективно-исследовательского мышленияСамый авторитетный представитель классического прагматизма — Д. Дьюи. Он разработал весьма систематическую концепцию мышления. Уже в 1895 году он предложил конфликтную теорию начала мысли. Процесс мышления возникает тогда, когда нарушается привычная связь внешнего Речь идёт о полном акте мышления, процессуальная динамика которого включает пять ступеней:

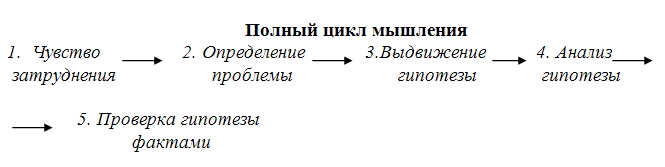

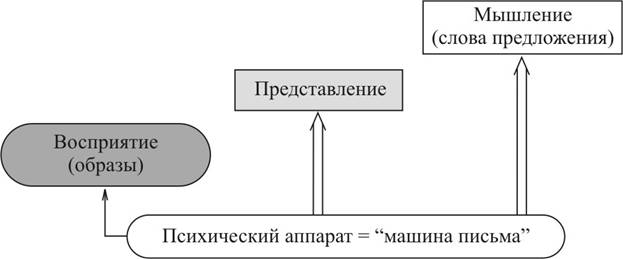

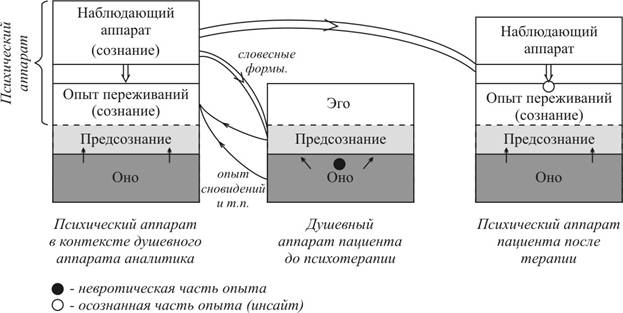

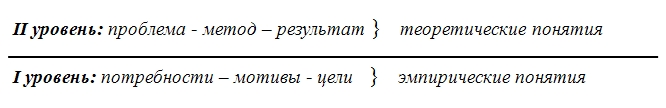

Первая и вторая ступени часто сливаются в одну, ибо здесь в состоянии сомнения формируется один и начальный фактор мысли — проблема. Её содержанием могут выступать различные виды затруднений: конфликт между наличными условиями и желаемым результатом, расхождение между целью и средствами. Аномалии и несвязности вызывают ощущение неожиданности, которое становится эмоциональным побудителем к поиску решения. Такое исследование начинается с определения границ затруднения и является диагнозом проблемы. После этого поиск направляется к открытию нужного метода, способного стать тем промежуточным звеном (или группой звеньев), которое устраняет разрыв и снимает остроту затруднения-противоречия. На связь проблемы с искомым представлением не могут указать ни чувства, ни формальная логика. Здесь начинается необходимая игра рационального воображения, подсказывающая того или иного кандидата. Поскольку речь идёт о вероятных представлениях, то такие идеи принимают форму догадки или гипотезы. Это делает третью ступень мышления самой сложной и творческой. Когда предположение уже взбрело в голову, то о нём начинают рассуждать в плане логической уместности. Рефлексия стремится своим анализом вскрыть возможные связи между идеей и проблемой, она скрупулёзно и критически устанавливает добротность гипотетического отношения. На заключительной ступени добывают экспериментальные подтверждения догадки, добавляя к логической аргументации доводы чувственных фактов. [46]  Нетрудно заметить, что модель полного акта мышления построена по образцу научного естествознания и здесь Дьюи идёт по стопам Пирса. То главное, что отличает науку от ненауки, это метод. Вот почему Дьюи уделил ему особое внимание. Ведущей и универсальной характеристикой метода является его орудийная функция — быть инструментом реконструкции проблемных ситуаций. Это означает, что всякая проблема решается определённым методом и любой мыслительный продукт вырабатывается под влиянием метода. Стало быть, мышление по своей природе инструментально. Поэтому свою позицию Дьюи назвал «инструментальной теорией познания». [47] Здесь он открещивается от грубого и узкого «инструментализма», который игнорирует целевые ценности. Для него проблемные цели так же важны, как и их средства достижения. Полезность любого идейного орудия заключается не в нём самом,  Дьюи принадлежит следующий афоризм: «не следует привязывать свои мысли слишком короткой верёвкой к столбу полезности». Этим призывом он руководствовался всю жизнь, демонстрируя широту и высоту мысли в психологии, философии, педагогике и политической публицистике. В короткой привязи его упрекнуть нельзя и существенную роль в этом сыграла его модель мышления. В ней представлены все основные компоненты: проблема, метод и результат. Акты порождения каждого элемента получили должное описание и можно говорить о достаточно полной картине. Есть ли основания упрекнуть Дьюи в Структурный операционализм Ж. ПиажеВ своём творчестве швейцарский исследователь уже учитывал достижения Вюрцбургской школы, гештальт-психологии и прагматизма. И поскольку он получил биологическое образование, в его методологических установках определяющую роль стала играть идея структурности жизни. Высшие организмы, включая человека, поддерживают своей деятельностью динамическое равновесие с внешней средой. Адаптация сводится к установлению единства ассимиляции и аккомодации. Ассимиляция является физиологической и психологической переработкой внешних объектов в структуры, которые соответствуют потребностям организма. Психологическая ассимиляция включает объекты в поведенческие схемы и обеспечивает тем самым поведенческие структуры. В противоположном направлении действует аккомодация, она выражает влияние внешней среды на организм и модифицирует схемы действия с учётом специфики объектов. Динамическое уравновешивание ассимиляции и аккомодация как основных форм функциональных обменов составляет содержание адаптационного процесса [49].  В концепции Пиаже интеллект понимается в виде способности выстраивать различные структуры или схемы. По мере индивидуального развития человеческого индивида эта способность совершенствует способ структурирования, образуя иерархическую лестницу схем. На каждом уровне определённая схема задаёт соответствующий способ ассимиляции и аккомодации. Самый низший уровень представлен инстинктами, которые функционально продолжают структуру физиологических органов. Над ними возвышаются перцептивные схемы, осуществляющие прямые обмены со средой по прямым путям. Навыки демонстрируют сложные, но короткие пути, идущие в одном направлении. Сенсо-моторному интеллекту (дети до двух лет) присущи возрастные и отклоняющиеся действия, то есть пробы и ошибки, настигающие объект за пределами перцептивного поля и привычки (в поле собственного действия субъекта). На символическом уровне возникает первая форма мышления, которая обращается к отсутствующим объектам прошлого и будущего. Это даёт мышлению свободу по отношению к реальности, мысль может выстраивать возможные миры без актуальных воздействий объектов. Такая независимость зиждется на том, что символическая ассимиляция делает объект обозначаемым, а аккомодация даёт обозначающее в виде образа. Функция символической схемы сводится к тому, что она придаёт невербальным и словесным знакам такие значения, которые реализуют воображение. Его демонстрирует ребёнок, манипулирующий в игровой манере языковыми символами и наглядными образами. Если из последних выстраивается некоторая смысловая конструкция, то можно говорить о наличии интуитивного (наглядного) мышления (до С 7–8 лет ребёнок овладевает мышлением в конкретных операциях. Под последними Пиаже подразумевает такие интеллектуальные операции, которые сопряжены с манипулированием предметами. Например, ребёнок группирует конфеты, производя над ними действия сложения и вычитания. Понятие «операция» здесь применимо, ибо такие группировки как: «консервация», «классификация», «сериация» мобильны и обратимы. К  Психология Пиаже получила название генетической, так как в ней представлена попытка объяснить развитие поведенческих и познавательных форм индивида от низших к высшим. Как же происходит рождение новой сложной структуры, выражающее переход от одного уровня к другому? По мнению Пиаже, механизм развития сводится к тому, что каждый его уровень характеризуется новой координацией элементов, получаемых из процессов предыдущего уровня. Схемы низшего уровня выступают материалом для структурного совершенствования и формирования более развитых схем. Так, сенсомоторная схема перестроила и «вобрала» в себя перцептивные схемы и схемы навыка. Такая же по сути дела реорганизация средств протекает и на уровне мышления, где формальные операции группируют в качестве предмета конкретные операции [51]. Модель уровнего развития деятельностных форм индивида (ребёнка и подростка) является достижением Ж. Пиаже. Здесь предложен перспективный путь развития схем посредством структурно-фукциональных перестроек. Дана интересная версия перехода от предмышления к мышлению, от дооперационных форм познания к операционному мышлению. Но здесь есть свои узкие места. Модель З. Фрейда: душевный аппарат сочетает в себе сознательный (психический) аппарат и бессознательные структурыОснователь психоанализа исходил из той гипотезы, что вся человеческая психика составлена в результате напластования различных слоёв. В самом грубом и общем виде можно говорить о бессознательной психике Фрейд понимал, что любой аппарат является формой техники, и эта идея служила ему путеводной нитью. Сначала он разработал механическую модель, где внешняя среда прокладывает путь («торение») и производит в нейронах особые следы. Если представить психику в виде оптической машины типа фотоаппарата, то ясно выделяются акты преобразования (свет-негатив-позитив). Уже в работе «Заметки о волшебном блокноте» (1925) структура психического аппарата воплотилась в машину письма, где действует социальная техника слова, формирующая мышление. Кроме инициации последнего сознание выступает аппаратом восприятия и представления. Сама по себе машина письма мертва, не имеет своей энергии, поэтому она использует энергию тела [52].  По мнению Фрейда, главное отличие бессознательной психики сводится к своеобразию её языка. Если мышление действует посредством фонетического (буквенного) письма, то «Оно» использует онирическое письмо, живущее немыми символами сновидений. Язык символики чрезвы-чайно сложен и всё же он поддаётся искусству психоаналитического толкования (метод свободных ассоциаций и тому подобное). Стало быть, психоаналитик занимается особой расшифровкой, где и происходит перевод немых символов на язык слов. Такая процедура является специфической формой мышления, способной иметь терапевтическую роль. Нормальная психика отличается интегративным характером, где поверхностные и глубинные слои функционируют в виде единого «душевного аппарата». Когда это единство нарушается и происходит расщепление психики на отдельные, не связанные друг с другом узлы, тогда формируются неврозы, приостанавливающие нормальное развитие психического аппарата. Как правило, самые глубокие неврозы возникают в детстве и соответствующие им образы вытесняются в область Оно. Такой процесс ведёт к отчуждению и расколу между сознательным и бессознательным аппаратом, что может существенно деформировать структуру мышления. Психосоматическим пациентам присуща своеобразная форма мысли — «оперативное мышление». Мысль здесь буквально дублирует действие; то, что делают руки, индивид проговаривает словами. «Оперативное мышление» протекает только во временном поле настоящего и неспособно уходить в прошлое в виде воспоминаний, а также не может в виде планов и мечтаний заглядывать в будущее. Жёсткая привязь к утилитарным фактам актуальной ситуации лишает его способности осуществлять какие-либо оценки. Такое мышление проявляет интеллектуальную активность со знаками предметов, но оперирование символами для него закрыто. Полностью отсутствует здесь способность воображения и фантазии, даже простые аналогии пациентам не доступны. Они почти не видят снов, не способны на грёзы и не выделяют себя из объектных ситуаций. Исследователи полагают, что главная причина «оперативного мышления» — разрыв между сознанием и бессознательным [53]. В отличие от психосоматических деформаций неврозы поддаются лечению. Общий терапевтический ключ определил З. Фрейд: травмирующие образы нужно из бессознательного перевести в сознание («где было Оно, должно стать Я»). Иначе говоря, требуется должное развитие психического аппарата, которое приостановил невроз. Пациенту требуется помощь аналитика, психический аппарат которого развит выше среднего уровня и оснащён техникой психоанализа. В ходе интерпретационных процедур (свободное ассоциирование и тому подобное) аналитик структурирует поступающий от пациента материал, придавая ему словесно-осознанный характер. В ходе периодических сеансов слова аналитика должны так дойти до сознания пациента, чтобы его Эго смогло структурироваться на наблюдающую и переживающую части. Это позволяет пациенту «дистанцироваться» от самого себя для лучшего самопознания. Аналитик вместе с пациентом стремятся развить регрессивный невроз переноса и окончательно разрешить его. Этот управляемый регресс находится на службе реорганизации психического аппарата пациента, которому нужно восстановить свою способность интеграционной работы. Под влиянием словесного творчества аналитика пациент вместе с ним достигает нужного уровня регрессии и описывает свой травмирующий опыт должными словами. Данное состояние инсайта выражает относительно высокий уровень развития аппарата, в котором структурно объединились бессознательное, предсознательное и сознание. Психологическая терапия успешно разрешила невроз [54].  Мышление как таковое не лежит в основном русле идейных поисков психоанализа. И тем не менее Фрейд и его последователи внесли важный вклад в концептуальное поле его осознания. Прежде всего, ими было показано, что мыслительный инструментарий является верхушкой айсберга, основное содержание которого образуют аппараты нижних слоёв психики. Более того, стихия бессознательного способна пребывать в недрах самого мышления. Исследования, инициированные фрейдизмом, выявили феномен неявных предпосылок в содержании научного познания Что касается терапевтической роли психоаналитического мышления, то этот опыт ещё раз подтверждает древнюю истину об исцеляющем характере разумного порядка. Конечно, в действиях аналитика значительное место занимают эвристические правила, использование которых делает психоанализ скорее искусством-мастерством, чем научной практикой. Весьма интересны рассуждения о терапевтическом опыте развития психического аппарата пациента. Эта практика требует дальнейшего осмысления. Рефлексия мышления в когнитивной психологииГраницы когнитивной психологии весьма широки, условны и неопределённы. Сюда относят различные современные направления и школы, лишь бы они занимались

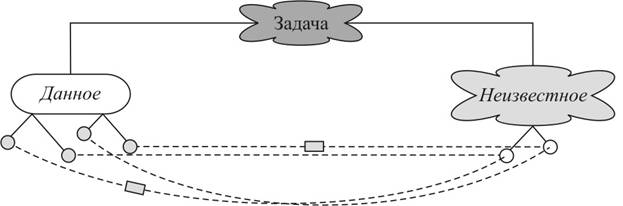

Необходимую связь мышления с задачами установили уже «психология мышления» и гештальт-теория. Что же нового внесли когнитивисты в данное отношение? Прежде всего, исследования по искусственному интеллекту показали особую важность формы репрезентации задачи. От того, как представлена задача, во многом зависит её решимость. Структура задачи должна обязательно включать два блока: данное и неизвестное, которые дают сеть репрезентации задачи. Тогда решение включает два этапа:

Второй этап в данной схеме представлен весьма сжато и требует должной дифференциации.  Становление когнитивной психологии связывают с тенденцией изменения исследовательского предмета: «от изучения того, о чём человек думает, к тому, как он думает». Все научные дисциплины начинаются с явного приоритета внешнего объекта, но по мере своего развития исследовательский акцент смещается в сторону субъектных средств, методологии, отвечающей на вопрос «как?» Уже в ХХ веке психология стала обретать методологическую зрелость и то, как когнитивные психологи обозначили репрезентацию задачи, свидетельствует о признаках новой мудрости. И тем не менее к этому она не сводится, ибо главным в решении остаётся метод. То, как человек мыслит, психологи называют В 1932 году Ф. Бартлетт ввёл понятие схемы. Под ней понималась структура памяти, которая подобно некоторому формату выбирает определённую информацию, игнорируя всё остальное. Избирательная активность такой схемы определяется её интеллектуальным содержанием, формировавшимся в ходе социального научения. Схемой можно было объяснять как действие восприятия, так и формы мышления (практического, научного, другого). Э. Толмен (США, 1948) использовал выражение «когнитивная карта» в значении схемы, ориентирующей организм в пространственной среде близкого окружения (лабиринт и так далее). В 1955 году Дж. Келли (США) предложил понятие «личностный конструкт» в смысле средства организованного субъективного опыта, которое преломляет воздействия внешней среды на индивида. Каждый конструкт осуществляет определённую обобщённую функцию (оценка, выбор, интерпретация и тому подобные) и система конструктов образует структуру личности. У. Скотт (США) продолжил эту линию, введя «когнитивную структуру личности» и подразумевая под ней систему сознательно принятых идей. Такое образование устойчиво по отношению к смене актуальных ситуаций и действует как способ восприятия и размышления. У. Найссер (США, 1987) выдвинул «предвосхищающие схемы», которые, являясь представлениями накопленного опыта, способны направлять обработку актуальной информации. Паскуаль-Леоне (1970) доказывал наличие «комплекса схем», действующего в опознании перцепции и предстающего в виде оперативных правил трансформации информации и функционирующего в качестве контролирующих схем для планирования. «Фреймы» М. Минского (1978, США) предстали схематизированными представлениями о типичной ситуации. Здесь есть обобщённый «каркас», воспроизводящий устойчивые характеристики ситуации, и «узлы», чувствительные к динамике жизни и способные наполняться новыми данными. «Сценарии» Р. Шенка (1980) суть когнитивные структуры, способствующие воспроизведению временной последовательности событий, ожидаемых личностью [56]. Предложенных вариантов когнитивных структур весьма много и всё же в них прослеживается нечто общее и единое. Речь идёт о знании, которое приобрело форму упорядоченной структуры или схемы. Это образование обслуживает деятельность индивида, выступая как средством восприятия, так и средством мыслительных актов. Имея обобщённый характер, когнитивная схема нацелена на некоторый класс проблемных ситуаций. Данные признаки позволяют сделать обоснованное заключение — все рассмотренные варианты можно считать формами метода. В когнитивной психологии интерес к результатам решения задач уступает место исследованиям когнитивных структур в роли метода. Ведь как раз в этом и преуспели традиционные психологические направления и философские теории познания. И тем не менее продукты перцептуальной активности и мыследеятельности остались в поле анализа как показатели уровня эффективности ментальных схем. Типичной здесь может быть позиция Дж. Брунера (США). Основную характеристику продуктивности мышления он видит в его способности выходить за пределы непосредственно получаемой информации. Можно говорить о трёх основных способах опосредствованного производства знаний:

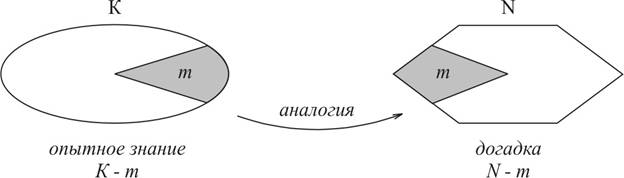

Как и большинство когнитивистов, Брунер объединяет активность интеллекта в перцептуальном опыте Может ли психологизм возродиться в ХХI веке?Как мы убедились, нет единой психологии, существует множество различных направлений и школ. На одну и ту же тему мышления имеются отличные друг от друга теоретические версии. Но при всём этом можно выявить и относительные моменты сходства, общности и единства. Если оценивать содержание мышления, то большинство направлений и авторов склоняются к тому, что оно характеризуется как: интеллектуальное, когнитивное, рациональное, знание. Последние термины берутся здесь в синонимическом значении, как оппозиция чувственно-эмоционального. Функциональная сторона мышления сводится к тому, что оно представляет собой процесс решения задач-проблем. То, что мысль начинается с постановки проблемы и заканчивается её решением в виде искомого результата, с этим согласны многие авторы. Самый большой диапазон расхождений связан с трактовкой средства решения (схема, личностный конструкт, фрейм и так далее) и здесь показательна когнитивная психология. Способна ли сама психология разработать универсальную теорию мышления? Если согласиться на положительный ответ, то это означает принятие

Конечно, можно в эти принципы внести коррективы, но если сохранится первая идея, то всё равно будет психологизм, обязывающий мышление сводить к психическим состояниям личности типа памяти, внимания и так далее. К примеру, один из первых вариантов психологизма продемонстрировал Платон, создав теорию познания на базе конструкта «припоминание». По его стопам шли Дж. Локк и Д. Юм, укрепляя ведущую установку «философского» психологизма — запрет теоретических абстракций, порывающих с полунаглядным опытом психики. На рубеже XIX — XX веков психологизм получил достойный отпор. Первым в критику вступил Г. Фреге. Он указал на главный недостаток психологизма в виде смешения субъективных представлений с объективными смыслами и значениями. Для развития теоретической науки, включая математическую логику, нужно установить чёткое разделение: субъективными образами занимается психология, а объективными понятиями — общая (математическая) и специализированные (теоретические разделы науки) логики.  Э. Гуссерль продолжил критическую линию Фреге и придал ей особый философский характер. В его феноменологии индивидуальные состояния психики «берутся в скобки» и приёмом редукции изолируются от весьма общих феноменов сознания. И хотя Гуссерль утверждал о том, что феномены «переживаются», эта переживаемость противоположна личностному чувству и родственна мыслительной абстрактности, «ноэма», «ноэзис» и другие высокоабстрактные понятия выражают феноменологическую жизнь сознания. Критическое ниспровержение психологизма со стороны Фреге и Гуссерля сформулировало влиятельную познавательную установку на конструирование интерсубъективных структур сознания. В этом русле возникли: логический позитивизм, различные формы структурализма и тому подобное. В данном отношении показательна «формальная онтология», которая, как считает Кюнг, в  От антипсихологизма к новому союзу психологии с философиейКритика психологизма положительно повлияла на развитие психологии и, прежде всего, на характер её теоретизирования. Основные понятия психологических течений ХХ века — «задача» (проблемная ситуация), «установка», «схема», «операция» и тому подобные — были явно ненаглядными, резко отличались от традиционных образов (ассоциация, воспоминание и так далее) высокой степенью абстрактности. Однако угрозы былого психологизма обернулись среди некоторых философов и гуманитариев феноменом антипсихологизма. Его суть свелась к отрицанию всякой положительной роли психологических идей и приёмов, что равнозначно запрету на психологический инструментарий. Позиция антипсихологизма наглядно проявилась у представителей французского структурализма. Так, М. Фуко заявлял, что стремится представить формы мышления без субъекта. Поэтому его не интересуют психологические операции, ему не надо раскрывать намерения автора и выяснять формы его духа. Его исследования нацелены на реконструкцию интерсубъективных структур мысли типа эпистемы [60]. Характерно то, антипсихологизм приобрёл сторонников среди исследователей, желавших создавать высокоабстрактные теории. Для них психология оставалась той, которую ещё критиковали Фреге и Гуссерль. И определённые основания для такого отношения существуют. И дело не только в обилии наглядно-эмпирических представлений, но  Многие авторы уже давно рассуждают на тему создания интегративной науки о мышлении. Найдёт ли здесь своё место психология? В книге «Природа мысли» (1939) Б. Бланшард (США) дал утвердительный ответ. По его мнению, теорию мышления можно дать лишь на стыке психологического и логического подходов. Если первый даёт описание перехода от восприятия к теоретическому и систематизированному знанию, то второй объясняет работу логических схем и логических идеалов, порождающих истинные выводы [61]. Такой дуэт современных исследователей не устраивает и они значительно расширили список научных дисциплин, включив сюда философскую эпистемологию, социологию, лингвистику и многое другое. Это означает, что антипсихологизм преодолён и на современную психологию возлагают большие надежды. Новый союз с философией потребует от психологии не только мобилизации её главных ресурсов, но и существенного роста их теоретического потенциала. | |

Примечания | |

|---|---|

| |

Оглавление | |

| |