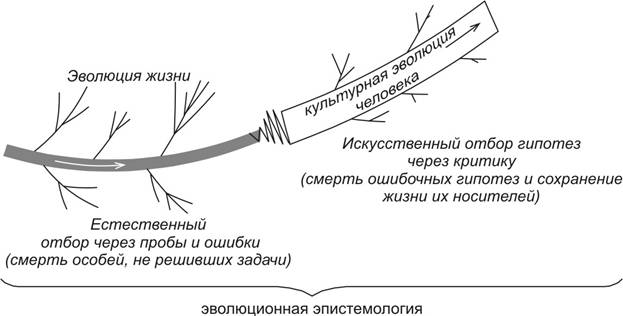

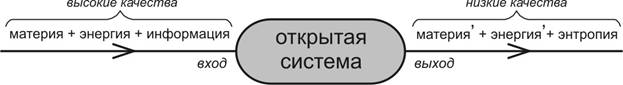

Истоки человеческого мышления уходят в глубины жизниСовременная цивилизация демонстрирует высокие и сложные виды мышления в науке, техническом творчестве, социальной жизни, искусстве и так далее. Всего этого человечество достигло за десятки тысячелетий культурной работы. Существуют этносы, сохранившие элементы архаического образа жизни, их этнологическое изучение даёт некоторое представление о первобытном способе мышления. А что, если перейти черту, отделяющую человека от других разновидностей жизни? Разве нельзя, наряду с гипотезами происхождения человека, выдвинуть предположения об эволюционных началах феномена мысли? Такая тема интересна сама по себе, хотя ясно, что она выделяет значимые фрагменты более общих тем — становления человека и его сознания. Двадцать пять веков исследование мышления проходило в рамках культурологической парадигмы. От Платона до Маркса философы и учёные оценивали феномен мысли как особое проявление человеческого разума, существующего в социальной культуре. В психологии XX века это ярко выразило культурно-историческое направление, основанное Усилиями К. Поппера, Д. Кэмпбелла и С. Тулмина во второй половине XX века была создана эволюционная эпистемология. Она претендовала на универсальный охват всей жизни и для всего эволюционного древа предложила универсальную познавательную основу — научение через пробы и ошибки. Всё живое, от амёбы до Эйнштейна, учится, выдвигая в задачных ситуациях затруднений пробные варианты поведения и делая выводы (неявно и явно) из своих ошибок.  Свою программу учёта жизненных основ предложила социобиология. Её лидеры — Ч. Ламсден и Э. Уилсон — определили предмет исследования как биологический базис социального поведения. По их мнению, нужно так ввести эволюционную теорию в психологию и социальные науки, чтобы возникла теория гено-культурной коэволюции. Следует признать, что гены Разработки социобиологов интересны в плане соотношения и взаимодействия трёх видов информации: генетической, инстинктивной и культурной (эмпирический опыт и мышление).  Эволюционная теория, или синергетика, или информационная технология, могут указать природные предпосылки мышленияПримечательно, что во всех формах натуралистической стратегии в качестве идейной основы фигурирует эволюционная теория. Её концептуальный потенциал, усиленный теоретической генетикой, дал широкий круг плодотворных методологических следствий. И действительно, в модель естественного отбора как игры случайностей хорошо вписывается попперовская фальсификация гипотез как проб и ошибок науки. Здесь оптимально прослеживается взаимодействие внутренних (генотип) и внешних (фенотип, изменения внешней среды) факторов. Однако у эволюционной теории есть и свои критики. По мнению Рассуждения Г. И. Рузавина во многом справедливы, ибо эволюционная теория используется уже около полутора веков. Её потенциал действительно нуждается в дальнейшем развитии посредством других концепций, включая и синергетику. Эвристические возможности этой междисциплинарной науки безусловны, ибо она достаточно универсальна и охватывает как природные, так и социальные системы. Ядром синергетики выступает теория самоорганизации, от которой и ожидается идейная отдача. И вот здесь мы не разделяем того оптимизма, который выразил  Наглядная схема хорошо показывает то, где система открыта для показания и где, она закрыта и «непрозрачна» для наблюдателя-мыслителя. Внутренние процессы, происходящие в диссипативной структуре, остаются вне познания. Здесь продолжает действовать «чёрный ящик» времён юной кибернетики. Для современной теории познания как раз важны те структурно-функциональные перестройки, которые происходят внутри открытой системы (человеке, биоорганизме). Если речь идёт о теории, стремящейся раскрыть природно-жизненные предпосылки мышления, то интерес к внутренним процессам здесь является абсолютным. Стало быть, современный уровень синергетики мало что может предложить новой эпистемологии. И это хорошо понимает В русле такого углубления мы предлагаем гипотетическую концепцию с условным названием «информационная технология». Её целевое предназначение сводится к тому, чтобы представить возможный сценарий того, что происходит внутри открытой системы при приёме внешней (сигнальной) информации или (что одно и то же) представить, как осуществляется самоорганизация. Основная гипотеза состоит в том, что открытая система функционирует в виде системного комплекса естественных для жизни техник, и ведущее место в нём принадлежит информационной технологии. В ней наличная информация действует в качестве главного ресурсного средства самоорганизации организмов, и это орудие перерабатывает все внешние сигналы в новую информацию. Какая информация важнее для организма: внешняя или внутренняя?Развернуть выдвинутую гипотезу в концепцию можно лишь при условии переосмысления понятия информации. Строго говоря, единого понятия в виде одного сформулированного определения не существует. Выделяются следующие научные интерпретации:

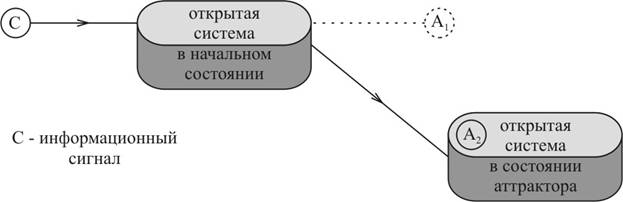

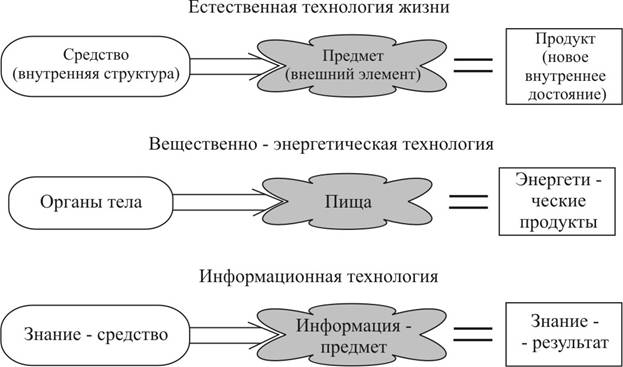

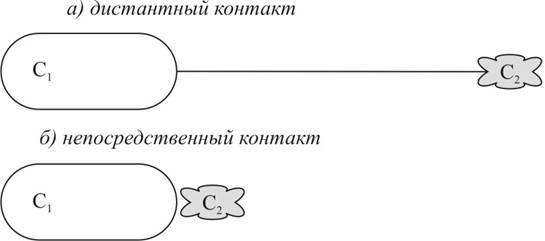

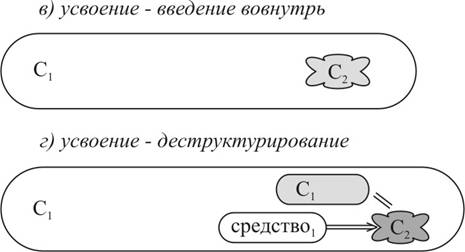

Выработку своей трактовки Г. Хакен обосновал тем, что два первых определения не несут семантического значения, которое требуется биосистемам. Такую ценностную значимость он предложил в своём определении. У открытой системы, находящейся в некотором начальном состоянии, имеются два возможных аттрактора (А1 и А2). Информация в виде внешнего сигнала попадает в систему и, выбирая  Ход мыслей Г. Хакена ещё раз подтверждает идею синергетики — самое важное для открытой системы находится вне её. Именно внешний сигнал переводит её в состояние аттрактора и благодаря этому он становится ценной информацией. В нашей же стратегии акценты смещаются во внутреннюю организацию биосистемы, и там мы ищем главные детерминанты её поведения. Такая линия отнюдь не нова, и для биологических наук она очевидна. Приоритет внутренних факторов над внешними очень хорошо сформулирован с точки зрения кибернетической биологии Шмальгаузен. Внешние факторы среды играют роль «стрелочного механизма», который направляет развитие организма по одному из нескольких внутренне детерминированных путей формирования. [97] Вот у этой внутренней детерминации нам и хотелось бы приоткрыть информационную основу. Кроме сугубо научных трактовок информации существуют интерпретации, близкие к философии. Одна из них принадлежит К. Попперу. Для него информация тождественна знанию, границы которого совпадают с пределами жизни. Если вербальные представления обслуживают человека, то для остальных организмов все приспособления (адаптации) к ситуациям жизни суть некоторые виды знания. [98] Это понимание привлекает широтой и возможностью специфицировать определённый вид знания: низшие организмы — низший вид информации, более высокие группы жизни — более высокие виды знания и так далее. Такое тождество знания и информации мы принимаем и везде будем подразумевать познавательную информацию, которая развивается вместе с эволюцией жизни. Определить содержание информации нам нужно постольку, поскольку это поможет представить внутреннюю для организмов технологию, где информация предстаёт активным ресурсом жизни. Естественная технология жизни как единство информационной и энергетической техникВ неживой природе господствуют причинные и функциональные взаимодействия, где качественная неравноценность сторон существенной роли не играет. Жизнь ввела важную асимметрию средства и предмета, где первое важнее второго. Функция средства состоит в том, чтобы поставить предмет на службу организму, преобразовав его в нужный продукт. В роли средства выступают внутренние структуры самого организма, в своих действиях они активны, вызывая и определяя все основные эффекты изменений. Роль предмета пассивна, он выступает «претерпевающей» стороной, появляясь на периферийной окраине жизнедеятельности организма в виде элемента внешней среды. Если все органы считать внутренними структурами организма, то они своими орудийными воздействиями и осуществляют трансформации предметов в необходимые продукты. Так, свет является для растений сырьевым предметом, который преобразуется их органами в энергетически усваиваемые продукты. Системная связь «средство → предмет = продукт» эволюционно закрепилась в качестве универсальной технологии жизни. Её единый функциональный механизм утверждался у различных таксонов в самых разных модификациях. Конечно, на первом плане была вещественно-энергетическая техника, поставлявшая пищевые ресурсы. Но сама по себе она эффективно действовать не может, пищу предварительно надо найти. Нахождение пищевых источников и других ценных элементов внешней среды (факторы, угрожающие жизнедеятельности, половые партнёры и тому подобные) взяла на себя информационная технология. Она воплотила в себе основной закон всякой технологии — ничего не даётся в готовом виде, всё вырабатывается в качестве продукта при воздействии должных средств на некие предметы. Это означает, что наличная для организма информация должна структурироваться в соответствующие средства. Те же сигналы внешней среды, которые поступают на чувственные рецепторы, возьмут на себя роль предмета. Орудийное воздействие информационного средства на информационный предмет приводит к такому изменению последнего, который становится новой информацией. Функционально всё происходит так же, как органы тела перерабатывают пищу. С подавлением внешнего сигнала в роли пассивного предмета внутренние информационные структуры его активно перерабатывают, в итоге образуются новые ценные сведения. Для эффективного поведения потребовалась взаимодополнительность вещественно-энергетической и информационной технологий и эволюция такую связь закрепила. Основания для единой работы были в самих естественных техниках. Обе построены на причинном воздействии средства на предмет, обе одинаково ориентированы изнутри вовне. Информационная технология использует знания для приспособительной ориентации организма в окружающей среде. Вещественно-энергетическая техника обеспечивает двигательную активность в информационно найденных направлениях. Такое совместное взаимодействие оказалось адаптивным.  Познавательная технология преобразует внешние сигналы в новую информацию в форме особой ассимиляцииВ генетической психологии Ж. Пиаже ассимиляции уделено большое внимание. Её роль он сводил к активному преобразованию организмом необходимых элементов среды Представить информационную ассимиляцию в развёрнутом виде нам поможет сравнение другого психолога — Ф. Перлза. Он придал весьма серьёзный смысл аналогии между поиском и поеданием пищи, и приобретением нового знания [101]. Функционально для него эти процессы тождественны, что можно использовать для конструирования обобщённой и абстрактной модели информационной ассимиляции. Существует организм С1, его внимание привлёк удалённый объект С2, который оценён и выделен на фоне всего остального как нечто иное, но нужное (предмет). С1 сократил дистанцию и вошёл с С2 в прямой контакт.  Далее наступает этап введения С2 как потенциально ценного предмета внутрь С1, что означает начало преобразования С2 средствами С1. Это необходимо для устранения инаковости С2, что предполагает его деструктурирование. Средствами трансформации выступают органы С [1] или его ранее сложившиеся структуры.  В ходе орудийной обработки С2 превращается в С1 и, став элементом С1, он сливается с С1. После такого отождествления С1 включается в репертуар средств, из нового продукта он функционально оборачивается в новое орудие.  Далеко не во всех случаях информационная ассимиляция переходит от этапа д) к этапу е). Представим ситуацию, когда всё завершилось актом д), и для этого рассмотрим функционирование нейрона. Допустим, что световой сигнал через зрительные рецепторы и проводящие пути попал на специализированный нейрон. Структура последнего преобразует сигнал в ионные токи, начинающие протекать по ионам дендритов. Когда электрический процесс достигает некоторого минимального порога, возбуждается аксон и происходит его «разрядка». Такая цепь преобразований обеспечивает нейрону информационную избирательность. Синаптические связи между нейронами устанавливаются ещё и химическими средствами. Таким образом, входной сигнал обрабатывается «приборами» нейрона и посредством их структурно-функциональных перестроек он приобретает семантическое значение [102]. Получилась цепь превращений: физическое — физиологическое — информационное. Как элемент информационной технологии нейрон стал средством превращения светового сигнала (предмета) в новую и актуальную информационную единицу (продукт).  Генетическая информация как древнейший познавательный аппаратСамым простым видом считается генетическая информация, представленная нуклеотидными цепочками ДНК и РНК. Она ответственна за передачу наследственных признаков и воспроизводство жизненных структур. Есть учёные, считающие термин «генетическая информация» бессмысленным. Так, Ж. Моно обосновал информационный характер генных структур наличием у них четырёхбуквенного кода (четыре азотистых основания). Во всяком случае, генетическая информация удовлетворяет критериям Л. Больцмана и К. Шеннона, так как демонстрирует высокий порядок и узко канальную избирательность. В последнее время выяснилось, что геном обладает двумя видами кодирующей способности. Кроме генетической наследственности на уровне линейных цепочек генов (вещество) существует наследственность на уровне нелинейных и многомерных супергенов. Здесь вещество взаимодействует с полем, что создаёт голографический Воспроизводя в себе самые важные для жизни условия природной среды, генетическая информация структурировалась в систему средств. По выражению К. Лоренца, путём проб и ошибок геном вырабатывает программу, которая действует как готовое приспособление. К. Поппер уточнил характер такого приспособления. Программа содержит «предварительные знания» как продукты весьма долгосрочного приспособления к проблемным ситуациям, которые подлежат решению для поддержания жизни. Поскольку ситуации долгосрочны и каждый раз повторяются, такие знания выступают значимыми инструментами их разрешения. [105] В любом организме генетический аппарат поддерживает гомеостаз, то есть восстанавливает внутреннее динамическое равновесие в виде стабильных значений температуры тела, различных форм внутреннего давления и так далее — после изменений параметров внешней среды. Кроме того, генетические программы контролируют процессы размножения, питания, пространственной ориентации и многое другое. Инстинкты действуют как долгосрочные установкиКак отмечал Ж. Пиаже, генетическая информация — это лишь первый вклад в наследственную предопределённость, другой же вклад в неё вносят инстинкты. Если первое локализовано в клетках, то второе выражает интегральное поведение всего организма. На правах первичного фактора геномный аппарат помог сформировать инстинктивную информацию, связанную с действием центральной нервной системы. В 1918 году английский учёный У. Крейг предложил структурную модель инстинкта, где он выделил два функциональных блока:

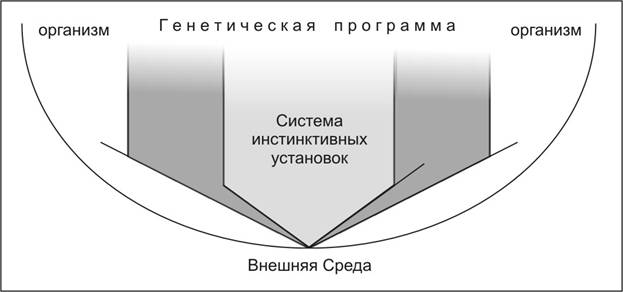

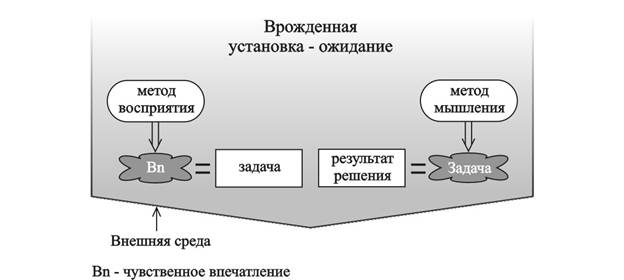

Стало быть, инстинкт представляет собой разновидность информационной программы, где сконцентрированы предварительные знания иного характера, чем генетические коды. Для организма важны группы направленных и избирательных движений, и инстинкты их обеспечивают в виде готовых реакций: кинезиса, фобического отката, таксиса (топические реакции) и тому подобного. Благодаря этому организм получил важное адаптивное преимущество — иметь в своём распоряжении систему упреждающих средств до появления биоважных и чаще всего опасных факторов среды. Познавательный аппарат демонстрирует постоянную готовность поддержать организм и без актуальных воздействий извне. Внешних стимулов нет, а инстинктивная программа может спонтанно развёртывать жёсткую последовательность реакций, упреждая тем самым наступление внешней ситуации. Так, врождённый механизм запуска предшествует безусловному рефлексу, осуществляя фильтрацию внешних стимулов. Информационно он закодирован на широкий спектр значений и реализуется как эффективная установка. Обыкновенный клещ кусает всё, что имеет температуру около 370 С и пахнет масляной кислотой, а этим отличаются все млекопитающие. Если для отдельной особи инстинктивная программа является врождённой, то в филогенезе она имеет все признаки становления и длительной выработки. Всякий инстинкт действует в виде спонтанной и неизменной установки. В таком функционировании Ж. Пиаже выделил регулярный ритм, где жёсткая последовательность движений сочетается с устойчивым моторным навыком. Всё это делает инстинкт функциональным продолжением структуры органов, без чего нет должной эффективности. Так, клюв дятла продолжается в инстинктивной установке клевания. Здесь инстинкт выступает формой, связывающей орган с предметом (деревом) в безошибочную композицию. [106] Генетическая и инстинктивная программы сочетаются друг с другом и действуют взаимодополнительно. У каждой из них свои функции и разные структурные основания. Геном работает на клеточном уровне, а система инстинктов представляет действие центральной нервной системы. Соответственно сложились программные установки на разных уровнях, вместе обслуживающие жизнь организмов.  В ходе научения формируются познавательные методы индивидуального опытаЕсли генетические программы для отдельных поколений являются закрытыми для изменений, то уже инстинкты демонстрируют единство закрытости и открытости. У них есть очевидные преимущества — постоянная готовность к употреблению, молниеносная быстрота действия и автоматическая правильность. Однако инстинкты страдают существенным недостатком — они догматичны, не учитывают ситуативных вариаций. [107] Из этого затруднения эволюция нашла выход, заложив свойство сегментации инстинктивных систем. По свидетельству К. Лоренца, П. Лейхаузен выявил феномен открытости в том, что цепи инстинктов в ходе развития могут разрываться и получившиеся фрагменты способны к автономным действиям за счёт новой дополнительной информации. Её источником стали органы чувств, которые сформировались у нервной системы в виде разветвлённой сети периферийных рецепторов. Кроме того, новые органы обеспечили эффективную обратную связь организма со средой, позволившей ему приобретать информацию в течение индивидуальной жизни. Обучение стало возможным только на основе генетических и инстинктивных аппаратов. Они задали очень широкие Опыт обучения даёт не только актуальный предмет, но и своими методами конкретизирует врождённые ожиданияПо мнению Поппера, все организмы имеют знания-ожидания, которые реализуют связь предварительной информации с работой органов чувств. Поскольку более детальной расшифровки этого союза у него нет, можно предложить нашу версию. Генетическая и инстинктивная информация формировалась за длительные периоды филогенеза. В каждом действующем поколении у неё были реальные и актуальные предметы. Частота появления последних была разной, Появление возможного предмета из внешней среды организм ждёт, ибо на это его ориентирует информационный аппарат. Но такое предвидение-ожидание, хотя и стратегически устойчиво, надёжно и долгосрочно, но содержательно бедно и общо. Как и любая стратегия, врождённая программа нуждается в должной конкретике со стороны некоторой тактики, дающую поведению нужную пластичность. Её и вносит индивидуальный опыт научения, формирующийся путём действия элементов среды на органы чувств. Их показания становятся реальным предметом, который уточняет и детализирует основное ожидание. Связь между врождённой установкой и прижизненным опытом можно сравнить с процессом отложений моллюсков (ракушек) на корпус затонувшего корабля. Здесь возможно только отношение наложения одного на другое. Продуктом акта конкретизации выступают ощущения и восприятия, составляющие содержание опыта обучения, которое концентрируется в структурах мозга в виде памяти. Вот почему основным требованием для чувственной информации является тонкая дифференциация. Если у рыб и земноводных доминирует обоняние, то у млекопитающих — зрение, обладающее самыми богатыми возможностями фиксации.  Попадая в задачные ситуации, высшие организмы начинают мыслитьК. Поппер полагал, что «все организмы — решатели проблем: проблемы рождаются вместе с возникновением жизни». [108] С основным пафосом следует согласиться, в деятельности всех организмов присутствует нечто подобное проблеме. Однако у амёбы и Эйнштейна наряду с единством должно быть специфическое отличие. Конечно, у организмов господствуют акции, а не реакции. Но возможен ли у них акт постановки проблемы, присущий человеку? Думается, что нет. И причина здесь заключается не только в отсутствии вербального языка, Итак, в ходе эволюционного развития через пробы и ошибки у организмов сложился разноуровневый познавательный аппарат. Он функционирует в режиме упреждающей установки — ожидания. И эта информационная активность исходит от самого организма. Но становление предмета от него в сути не зависит, его задаёт внешняя природа, которая вызывает определённые чувственные впечатления. Конечно, и здесь чувственный аппарат производит серию трансформаций и выступает средством активности организма, но стимульный импульс идёт не изнутри, а извне. Чувственную информацию организм может расценить двояко. Если конкретизированное ожидание, исходящее от союза установки с методом научения, совпадает с актуальным впечатлением, то такая согласованная композиция порождает в качестве своего результата ощущение или восприятие. Это нормативное знание и лежит в основе успешного поведения. Но если характеристики чувственного предмета не совпадают с ожидаемым образом, то такое рассогласование делает формирование нормативного продукта (ощущение или восприятие) невозможным. Наступивший конфликт ожидаемого с неожиданным переживается организмом как ситуация затруднения. Её и можно считать задачей. Нормальный ход действий здесь нарушен, и организм поставлен средой в положение, где есть препятствие на его пути, вынуждающее искать выход через особое обучение, которое можно оценить как мышление. О характере задач, решаемых животными, свидетельствуют опыты В. Келера. Здесь обезьян ставили в искусственные условия эксперимента: высоко подвешивали банан В. Кёлер полагал, что в ситуации задачи обезьяны проявляют разумное поведение того же самого рода, что и человек. Когда нет прямого пути к цели и шимпанзе ищет обходной путь (возможное орудие), она вынуждена при построении решения использовать свой интеллектуальный материал — представления об элементах ситуации. [109] Эти знания с необходимостью структурируются в пробный метод решения, здесь нет обычного перцептивного акта и есть элементарное мышление. Такой вывод сделан К. Лоренцом. Когда обезьяну ставят в ситуацию задачи и она не производит чисто моторных действий, значит, обезьяна думает. Это соответствует наличию процесса мышления, ибо она осуществляет пробные действия с образами элементов ситуации (банан, ящики и тому подобное) в воображаемом пространстве. Через некоторое время обезьяна догадывается и находит решение в виде правильной комбинации элементов. Мышление как процесс решения задачи здесь налицо. [110]  Мышление животных протекает при доминировании слепой верыМыслительные акты у животных случаются весьма редко и обычно они пребывают в состоянии информационной веры. Это означает, что особь не способна сделать свои знания предметом познавательной оценки. Знания в организме действуют, но сам индивид этого не знает Действия организмов запрограммированы предшествующим ходом эволюции. Особь не может отказаться от врождённых аппаратов, ей не дано сменить стратегические установки. Пробы относятся только к тем методам, которые устанавливаются в ходе научения и подчиняются унаследованным средствам. Но и здесь смена методов идёт не через включение тактических ходов в предметную область внимания. В процессе варьирования разных «шагов» организм отбирает оптимальный подход по его сравнительной эффективности. Весь репертуар тактических приёмов остаётся в вечной «тени». Здесь уместен пример Поппера со слепым, который отыскивает путь пробными движениями палки. Подобно слепому животное не может взглянуть на свои инструменты, оно может только отбирать их удачные следствия. Поскольку сомнение здесь невозможно, состояние слепой веры доминирует в ментальном поле животных, определяя и характер их мышления. Головной мозг древних обезьян стал новым информационным центромИнформация пребывает в организмах так, что она распределена по всем структурам: генетическая — по генам, инстинктивная — по центральной нервной системе и органам тела, прижизненный опыт содержится в мозгу. И это сделало информацию несвободной, структурно связанной. В таком виде у неё есть несомненное достоинство — на жизненно важные запросы среды ответ пытаются дать сразу и без задержек все структуры организма. В такой быстроте заключён залог успешного выживания, но это же обрекло организмы на то, чтобы быть рабами природной среды. И вот у человекообразных обезьян в течение последних трёх миллионов лет возникли возможности освобождения. Решающую роль в данном повороте сыграло изменение в способе функционирования информации. В силу не до конца ясных эволюционных причин у древних обезьян ослабло действие инстинктивных программ. Системное единство информационного аппарата нарушилось. К. Лоренц отмечал, что монолитная цепь распалась на фрагменты информационных связей. Раньше мозг с органами чувств как носитель прижизненного опыта обслуживал врождённые программы, и его методы лишь уточняли широкие рамки генетических и инстинктивных средств. В новой бифуркационной точке возникла возможность рождения нового информационного центра — на основе головного мозга с его знаниями, которые могут появляться в индивидуальной жизни. Этот шанс эволюция реализовала Свой приоритет новый центр завоевал в ходе освоения нового образа жизни. Речь идёт о человеческой культуре, которая выстраивает искусственный мир, реализуя в природе слой глубоких возможностей. Жизнь уже давно сочетает симбиозы органов и неживых инструментов (паутина пауков, палочки птиц для доставания личинок, деревянные плотины бобров и тому подобное). Место и функция неорганических орудий всецело определяется генетико-инстинктивными установками, ибо эти случайные открытия жизни оказались полезными для приспособления тех или иных видов. «Врастание» орудий в деятельность органов закреплялось миллионами лет. Древние же антропоиды стали осваивать орудия труда радикально иначе. По отношению к органам тела они стали занимать обособленное положение и приобрели в трудовой деятельности ключевую роль. Изобретение искусственных средств и управление ими могло осуществляться уже не на основе врождённых установок, а при помощи головного мозга с органами чувств, где циркулируют прижизненные знания. Превращение последних в базисный источник методов перевело мышление из редкого феномена в типичный процесс. Паузы во внешней деятельности предгоминидов вызвали к жизни воображение, необходимое для мышленияИзготовление орудий труда, наложение запретов на половые отношения и другие социальные действия изначально были творческими процессами. Врождённые программы здесь оказались бессильными. Стало быть, потребовалась фаза информационной подготовки социального акта, за которой следовало бы осуществление последнего. Введение данной инновации могло быть успешным только при условии погашения автоматических реакций в виде двигательных проб, демонстрируемых поведением животных. Этот феномен «паузы» широко обсуждался на рубеже А. Бергсон полагал, что деятельность самого мозга человека оказалась способной ввести внутрицеребральный интервал между полученным извне впечатлением и реакциями. И эта временная пауза стала заполняться воспоминаниями, что и сформировало интеллект. [111] По мнению Л. Терстоуна, дело не в мозге, Эту линию более подробно развил Э. Блейлер в концепции аутистического мышления, где миражному воображению придана роль исходного процесса. Отталкиваясь от этой идеи, Вслед за З. Фрейдом тему воображения связывал с состоянием сна М. Шелер. Он полагал, что антропоидные обезьяны передали человеку колоссальный избыток фантазии. Речь идёт о непрерывном «душевном потоке» в виде последовательности спонтанных возбуждений в коре головного мозга. Если в состоянии бодрствования этот поток ограничивается чувственным восприятием, то во сне он реализуется с максимальной полнотой, что ведёт к перестраиванию всех элементов сознания в ситуации отсутствия внешних стимулов. Древние антропоиды сумели использовать фантазию для своего отчуждения от природы, сформировав не только практический интеллект, но и дух, способный создавать спекулятивные ценности. [113] Сны древних людей стали той паузой, в которой возникли образы сверхъестественных существ. Эту позицию защищает Ценность «паузы» не следует переоценивать. Её роль сводится лишь к тому, что она выключает человека из внешней деятельности и предоставляет временную возможность для обдумывания задачной ситуации. Кроме того, во время «паузы» происходит разрушение старого инстинктивного порядка. Хаос, создаваемый игрой воображения, переводит человека из тупиковой стационарности в перспективное бифуркационное состояние. Но когда речь идёт о зарождающемся разуме, может ли здесь господствовать полностью произвольная игра случая? Думается, что нет! Представителем порядка тут должна быть информационная технология нового типа. Вербальный язык дал мышлению соответствующий предметВысокая оценка роли словесного языка является древней традицией. Мыслители ХХ века смогли углубить её, предложив новые подходы и, прежде всего, идею сравнения языка животных и языка человека. Здесь можно выделить соображения Э. Кассирера о языке символов как новом посреднике между системами рецепторов и эффекторов. Как раз это третье звено позволило человеку в отличие от животных задерживать свои ответы на вызовы реальности и тем самым развивать мышление. К. Поппер полагал, что революционная роль языка Вербальный язык позволил человеку делать его знания внутренним предметом. Для животных доступны лишь их ощущения и восприятия, но как формы знания они «прозрачны», незаметны, ибо их функция — вписывать организмы во внешнюю среду. Для человека в его обыденно-эмпирическом опыте внешняя установка сохраняется, но она существенно дополняется вербальным поведением. Знание, выраженное словами, «непрозрачно», и это позволяет создавать внутреннее когнитивное пространство с радикально новыми измерениями. Прежде всего, здесь можно выстраивать предмет информационной технологии, независимый от внешней реальности. Он всегда доступен когнитивным средствам, на нём можно концентрировать инструментальные усилия метода и добиваться необходимых трансформаций. Только через данную особенность можно понять становление внутреннего когнитивного внимания как феномена человеческого сознания. Кроме того, вербальное знание, оставаясь по способу бытия предметом, внутренним для разума, легко выносится вовне, но уже не в природу, В состоянии сомнения сознание способно любое знание сделать проблемным предметомКак известно, интеллект животного действует в режиме веры с жёсткой однонаправленной установкой — от врождённых методов к чувственному полю. Впечатления, хотя и ожидаются организмом, но диктуются внешней средой. Человек смог перейти к активному выстраиванию предмета информационной технологии, начав формировать способность сомнения. Решающую роль здесь опять же сыграл язык, своими описаниями замещавший внешние объекты. Знание, представленное в языковой форме, позволяло сознанию дистанцироваться от него, и производить над ним оценочные действия. В контексте такого отношения знание становилось предметом, попавшим в фокус внимания. К нему можно было предъявлять разнообразные требования и прикидывать варианты целенаправленных изменений. Допустим, первобытный человек имеет словесно выраженное представление камня Мощные импульсы развития зародившаяся культура сомнения получила в рабовладельческих цивилизациях. Здесь возник целый пласт абстрактных объектов типа числа и чертежа с разными геометрическими фигурами и тому подобное. Соответственно сложилась форма вычислительной задачи с её условиями, целью и операциями решения. Становление логических норм привело к формированию образца знания как теоретического результата. Любое отклонение от норм связности и непротиворечивости стало трактоваться как концептуальная проблема философии и науки (парадокс, апория, антиномия и тому подобное). Развитие науки и форм теоретического мировоззрения конституировало такой феномен, как рефлексия. Именно она вывела методы из вечной тени бессознательного, в которой они пребывали у животных. Как высшая форма сомнения теоретическая рефлексия способна делать метод своим предметом. Успешность этой процедуры в философии и методологии науки позволяет сделать вывод о том, что для современного разума потенциальным проблемным материалом выступают все виды знания. Проблемное мышление человека демонстрирует свободу и эффективность искусственного отбораВ своё время Г. Гегель писал о «хитрости разума», который между субъектом и целью вставляет посредника — средство. Этой мысли можно придать эволюционный смысл. Естественный отбор имеет дело с организмами как целыми единицами, где знания и жизнь нераздельны. Если особь допускает познавательную ошибку, то она вместе с ней и погибает. Благодаря мыслительной технологии отбор в искусственной форме был запущен внутрь человека. Человеческая самость оказалась отделённой от производства знаний, и несостоятельность гипотезы уже не устраняет её носителя. Дистанция между человеком и его мышлением позволяет прогрессировать по путям культуры. Мышление оказалось весьма эффективным изобретением человека. Способность сомнения быстро находит проблемы как точки роста в виде фрагментов знания, содержащих пробелы и несвязности. Способность когнитивной догадки осуществляет динамичную мобилизацию нужных знаний в роли метода. Его полная структура включает обобщённое знание (теория), рациональные правила различного характера и множество интеллектуальных операций. Гибкость такой компоновки обеспечивает необходимую пробность и вариативность метода. Его инструментальное действие ведёт к трансформации проблемного материала и построению нормативного результата. Разнообразные виды проверки удостоверяют его в качестве обоснованного продукта. Таким образом, человеческое мышление стало циклическим процессом, протекающим через ряд этапов. Каждый из них представляет собой своеобразный акт, где есть свой предмет, свой метод и специфический продукт. При всей своей новизне мышление реализует универсальную информационную технологию (средство → предмет = продукт), присущую всей жизни. Каждый акт мысли разительно напоминает перцептуальный акт организма. Но радикальное отличие вносит динамика переходов от проблемного конституирования предмета к мобилизации метода и его инструментальному действию. На фоне застывших врождённых программ быстрота переключения актов мысли кажется несопоставимой, и тем не менее между ними есть эволюционная связь. Она проявляется Итак, можно сделать следующие выводы:

| |

Примечания | |

|---|---|

| |

Оглавление | |

| |