Современный исследовательский поворот к опытуМода властвует во многих областях социальной жизни, включая и науку. Конечно, глубинные тенденции определяют её развитие, но на поверхности идёт прихотливая игровая смена значимых тем и понятий. На рубеже Опыт есть сама жизнь во всей её полнотеС этим определением

При этом опыт представлен на всех уровнях жизни личности: телесно-соматическом, аффективном, эмоциональном, ментально-сенсорном и интеллектуальном. На каждом уровне повторяющиеся и регулярные процессы взаимодействуют и приобретают индивидуальную специфичность. Вот почему любой индивид имеет свой личностный опыт. И тем не менее в нём существуют общезначимые компоненты, выражающие единые условия жизни людей. Группа американских учёных во главе со Ст. Грофом по специальным методикам выявила в подсознании испытуемых следующие пласты опыта:

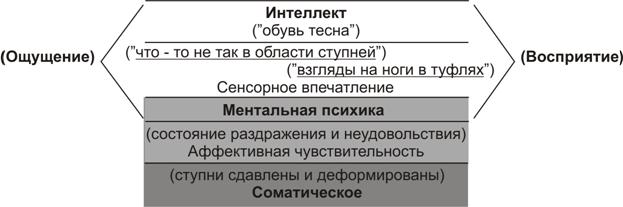

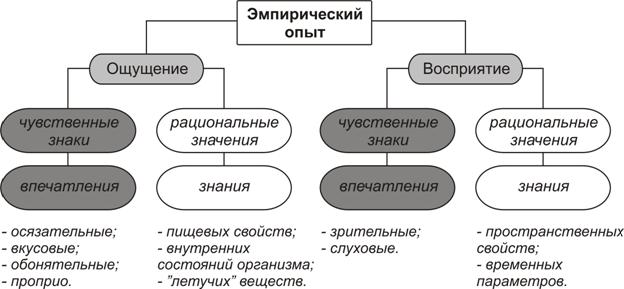

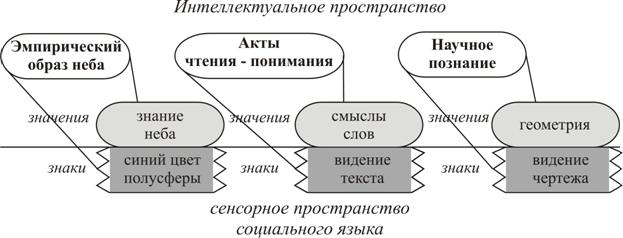

Последний примечателен тем, что испытуемые рассказывают и рисуют элементы архаичных культур, в которых они сами не могли жить и знать по Можно ли человеческий опыт делить на внутренний и внешний?Поскольку опыт является непосредственной связью человека с окружающим миром, внешние стимулы входят в неразрывное сочетание с индивидуальными реакциями. Жизненная ткань бытия ткётся из различных состояний смешанности или «композитов» (А. Бергсон). Пространство вещей, с которыми контактирует индивид, сплетается с протяжённостью телесных органов; физическое время вписывается в биочасы организма; реакции тела переплетаются с чувственными модусами и знаниями. Можно ли В Новое время линия Августина была У рационализма всегда были свои оппоненты и во весь голос они заговорили во второй половине XIX века. Так, представители «философии жизни» акцентировали внимание на богатой цельности жизненного опыта, которую нельзя разложить на отдельные полочки. Ф. Ницше подверг критике традиционные понятия сознания, мышления и опыта. По его мнению, весь «внутренний опыт» основан на том, что к чувственному результату подыскивается из памяти Несколько иную позицию занял В. Дильтей. Главное, что надо понять — это жизнь, проживаемую людьми, а она демонстрирует уникальное сплетение разностей. В нашем цельном воляще-чувствующе-представляющем существе наряду с нашей самостью нам одновременно дан целый внешний мир. Это неисчерпаемое многообразие с некоторой степенью полноты начинает выражать жизненный опыт. В каждом индивиде он ещё стремится представить своеобразие внутренних состояний и игру переживаний, но совместная жизнь формирует общий жизненный опыт, где богатство жизни продолжает сокращаться под влиянием требований единого образа жизни и фиксироваться обычаями. Некоторую полноту опыта воплощает эмпирическое сознание, но в нём лишь концентрируется знание нашего Я, других людей и вещей, а также их взаимоотношений. Вместе с эмпирическим сознанием жизненный опыт представляет собой некую хаотическую цельность, где сталкиваются противоположные проявления: случайный произвол и закон, разум и бессознательное, ясное и тёмное, жизнь и смерть. Перед душой, которая стремится объединить опыт в стройное целое, всё это ставит загадку жизни. Разрешить её пытается мировоззрение, вырастающее из особого отношения индивида к миру, или его определённого настроения. Мировоззрение пытается понять тёмные данности опыта при помощи ясных данностей, в чём ему помогает язык. На этом пути возникают все виды мировоззрений: миф, религия, искусство, философия, а также наука [270]. Внешнее и внутреннее как области психического опытаВместе с Ницше Дильтей признал цельность жизненного опыта, но в отличие от него он выступил за необходимость его структурирования. Другого способа у интеллекта, стремящегося разгадать загадку жизни, просто нет. Выбор может идти только между «расчленяющим анализом» и «связующим анализом». Если первый присущ наукам о природе, то второй — наукам о духе и Дильтеевская идея понимающего анализа весьма перспективна для теории опыта. Если относительное обособление интеллекта для всех стало нормой, то проведение разграничительных линий внутри психики, как правило, вызывает подозрения и сомнения. Мы полагаем, что «связующий анализ» позволяет представить психику в виде двух качественно различных областей — внутренней и внешней чувственности. В терминологии Г. Райла они представлены двумя режимами работы органов тела: чувствительностью и сенсорной деятельностью. Первое сводится к тому, что мы испытываем в ситуациях жизни. Речь идёт о различных ощущениях или бытийственных претерпеваниях: слезы и искры из глаз, звон в ушах, мышечная «радость» и болевые ощущения, лёгкость тела и тяжесть в ногах, и тому подобное. Эти сугубо индивидуальные состояния не требуют присутствия интеллекта, здесь нет намеренного познания и бессмысленного деления на внешнее и внутреннее. Другое дело — сенсорная активность, дающая наблюдение. Тут мы пытаемся органами чувств выяснить Конечно, райловская «чувствительность» несёт в себе синкретизм соматического и психического. Ранее мы их уже разделяли, выделяя психику и подразделяя её на аффективную и ментальную чувственность. Если из последней «взять в скобки» сенсорные впечатления, то можно указать на основные элементы «внутренней психики»: аффекты, эмоции и ментальные состояния (вера-сомнение). Все они являются чувственными состояниями с характерными модусами бытия — бессознательность, непреднамеренное претерпевание, индивидуальность переживаний, и тому подобное. Содержание «внешней психики» образуют сенсорные впечатления. Такая дифференциация позволяет наметить структурно-иерархические уровни опыта. Самым нижним слоем жизненного опыта выступает соматическая моторика, которая формируется и совершенствуется в течение всей жизни индивида. Двигательная культура может складываться бессознательным путём проб и ошибок, и способна развиваться под влиянием сознания (йоги, спортсмены и другие) На этой основе бытийствуют аффективная и ментальная психика, образуя уровень «внутренней» чувственности. Сенсорная ментальность закладывает базис «внешнего» опыта, который обращён к активности интеллекта. Внешний опыт как «выпуклое» проявление внутренней активности личностиВ строй данных рассуждений хорошо вписывается позиция немецко-американского психолога В. Штерна. Он исходил из того, что личность целостна и познавательный опыт составляет её аспект. Психику и сознание можно представить двумя уровнями. Нижний уровень образует бессознательная психика, если в ней на первый план выступают эмоциональные состояния, то сознание скрывается в глубину, становясь своеобразной потенцией. Тогда, когда на диффузном фоне жизни выделяется сознание, оно становится «выпукло», то есть сознание направляется на некие объекты как векторная сила познания. Если степень «выпуклости» опыта слабая, значит, он во многом субъективен, высокая мера выпуклости выражает объективность познания. По мнению Штерна, гештальт-психологи преувеличили роль гештальта как «выпуклой» фигуры и недооценили значение фона, в качестве которого выступает вся бессознательная активность личности [272].  Эмпирический опыт содержит образыОкружающий мир человек усваивает через преодоление его чуждости. Эту познавательную роль выполняет внешний или эмпирический опыт. Участие в нём сенсорных впечатлений несомненно, но одна ментальная психика не способна обеспечить получение познавательной информации. Опыт постижения внешней реальности и самого себя строится на взаимосвязи сенсорной чувственности и интеллекта. Такой союз реализуется в основной единице эмпирического опыта — образе или паттерне. Понятие образа имеет истоки в древнем мировоззрении и философии. Так, уже Гомер сравнивал душу человека с восковой дощечкой, на которой оставляли отпечатки фамильных перстней. Эту метафору использовал Платон в диалоге «Теэтет», критикуя сенсуалистическое мнение о том, что ощущения дают истинные знания предметов. Там же он ввёл и метафору зеркала. В диалоге «Федон» при развёртывании теории припоминания Платон взял в качестве примера ситуацию, где друзья узнают о своём приятеле по его плащу и лире. В их душах возникает образ юноши. Для Платона образ характеризует эмпирическое познание в том, что оно доставляет в душу сходство и подобие предметов. Но беда в том, что всё материальное течёт, меняется и эта относительность поражает чувственные образы неустранимыми изъянами. Если Платон дал критическую оценку образа, то для Аристотеля он приобрёл положительное и относительно строгое значение. Образ (не в переносном смысле) возникает благодаря воображению. Если ощущение появляется всегда при наличии воздействующей вещи, то воображение имеет место Аристотелевское привязывание образа к специфике воображения не получило дальнейшего развития. Уже в позднюю античную эпоху образ начал выражать все виды эмпирического познания — ощущения, восприятия, представления. Так, Эпикур объяснял возникновение чувственных образов тем, что от каждого материального тела проистекают очень тонкие оттиски, подобные телам. Когда эти «видности» входят в душу человека, то в ней формируется образ вещи [274]. Кроме таких наивных учений позднее были разработаны достаточно сложные версии, где образы вошли в непростые соотношения с чувственностью, эмоциями, памятью и рассудком. Важно то, что на рубеже XIX — XX веков психологи признали оппозицию образ/слово-понятие. Если первое выражает чувственное содержание ощущений, восприятий и представлений, то второе представлено словесными конструкциями идей, теорий и концепций [275]. Может ли образ быть только чувственным?Слово «образ» выступает в союзе с разными прилагательными, но самыми распространёнными являются «чувственный» и «наглядный». И действительно, существование образа определяется должным функционированием органов чувств, сенсорная система осуществляет рецепторное воспроизведение внешних сигналов. Так, викарные действия глаз выступают моторным алфавитом перцептивной информации. В построении образа участвуют операции обнаружения объекта и выделения его существенных признаков [276]. Но тогда имеет ли право на гражданство сочетание «чувственный образ?» Если здесь предполагается наличие одних сенсорных модальностей, то такой конструкт становится бессмысленным. Как единица эмпирического опыта образ с необходимостью содержит интеллектуальные компоненты. Такую связь признавали Платон и Аристотель, о ней размышлял Августин. Чувство вводит внешнюю вещь в область сознания и передаёт эстафету уму, ибо «никакое уподобление видимой вещи невидимой нельзя привести к полному соответствию» [277]. Все «невидимое» или сверхчувственное познается умом, способным судить истинное, Элементы образа формируются разными этапами. Сначала органы чувств доставляют сырой материал в виде хаотической смеси ощущений, а уже затем происходит их соединение в упорядоченную группу в ходе осознания её значения. Так рождается любой образ восприятия [278]. Э. Кречмер здесь обозначил правильную последовательность этапов: а) становление голой чувственности; б) придание ей рационального значения. Но ощущение у него проходит на уровне чувственного полуфабриката. В других местах книги Кречмера выясняется, что под ощущениями он понимает лишь наборы чувственных впечатлений. Последние действительно не могут быть полноценными единицами опыта, ибо у них отсутствует интеллектуальный компонент. Но ведь ещё Дж. Локк и К сожалению, редукция ощущений к впечатлениям закрепилась в современной отечественной и зарубежной литературе. Если ощущениям приписываются — голая чувственность, неорганизованность, конкретная непосредственность, незавершённость, то восприятия демонстрируют — союз наглядности со смысловой информацией, структурированность, абстрактную общность, завершённую результативность [279]. Нам представляется, что понижение статуса ощущений обусловлено дурной традицией смешения аффективного и ментального слоёв психики. Как правило, все внутренние ощущения (комфортность — боль, лёгкость — тяжесть и тому подобное) авторы зачисляют в ведомство «органической» психики, далёкой от познания. Конечно, аффективные состояния здесь налицо, но кроме них надо выделять рецепторные сигналы от внутренних органов. А это уже сенсорный слой ментальной психики, который несёт ценную информацию, расшифровка которой может быть относительно простой, когда здравый смысл как структура эмпирического опыта делает грубую оценку («всё благополучно» или « Интеллект кодирует чувственные знаки и тем самым формирует эмпирические образыС точки зрения семиотики, ощущения и восприятия суть знаковые феномены. Знаком выступает всё то, что воспринимается органами чувств, так полагал Уже в ранний период работы над искусственным интеллектом исследователи опирались на выводы семиотики. Учёных интересовало то, как живые существа распознают объекты и что нужно делать, чтобы смоделировать это технически. Распознавание образов-паттернов оказалось сложным видом деятельности. Особые трудности встали в деле осознания таких объектов, которые демонстрируют сохранение своей сути через варьирование несущественных признаков (речь, музыка, рукописные тексты и тому подобное). Здесь выделились две сопряжённые друг с другом задачи: 1) воспроизведение чувственной картины объекта и 2) конституирование её смысла. В первом плане сенсорный аппарат из огромного набора внешних стимулов отбирает те впечатления, которые отвечают заданному эталону-образцу. Последний хранится в памяти и содержит редкий прототип, определяющий общие параметры сенсорных модальностей (последовательность звуковых тонов, пространственный контур фигуры, сочетание освещённых и теневых участков и тому подобное). Полученной чувственной картинке придаётся смысловое значение, его источником выступает тот же прототип, играющий роль информационного кода. Так, лягушка может умереть от голода, хотя рядом с ней лежит мёртвая муха. Инстинктивная программа направляет её только на маленькие движущиеся объекты. Как только в поле зрения лягушки попадает такая картинка, срабатывает её значение «внимание-пища» и она ловит данный объект. Конечно, у человека всё обстоит сложнее, но и здесь суть остаётся прежней: деятельность обслуживают лишь те чувственные знаки, которые получают информационные значения. Современные когнитологи предпочитают рассуждать о ментальной репрезентации. Перцептивный образ признается сплавом сенсорных признаков воспринимаемого объекта и целостного смысла, отражающего структуру прошлого опыта и индивидуальных предпочтений субъекта. Зрительная картинка создаётся особым соотношением цветовых оттенков и пространственной формы. Когда цвето-пространственный образ, существующий в памяти, соединяется с культурным смыслом, получается итоговый перцептивный код [281]. Г. Гадамер недоумевал по поводу парадоксальности формулы «чувственное познание». Если чувственность фиксирует единичные предметы, то познание ориентируется на общее. Как тут быть? Парадокс снимается признанием двух разных компонентов эмпирического образа. Чувственные знаки, действительно, нацелены на единично-особенные признаки объектов. Так, производственный опыт может давать чрезвычайно тонкую дифференциацию чувствительных модальностей. Нередко опытные специалисты по производству тканей различают до двадцати тысяч оттенков цвета. Другое дело — когнитивное значение знака, оно уже стремится отобразить специфичные и всё же общие качества реальности. Мнение Аристотеля о том, что опыт есть знание единичного, оказалось ошибочным. Так, Р. Арнхейм убедительно показал, что общая природа образов восприятия обусловлена потребностями практической жизни. В природе прямых линий нет, но наши восприятия обобщают некоторые тенденции в разнообразии реальных кривых поверхностей, упрощая и выравнивая их. Вот почему наш глаз воспринимает более или менее ровные и гладкие поверхности. Точно так же обстоит дело Нельзя устранять ощущения из эмпирического познавательного опытаИнтересные метаморфозы произошли с пониманием связи ощущения и восприятия. Начиная с XVII века, превалировала та точка зрения, что второе строится из первых как атомарных единиц опыта. При этом ощущения трактовались как непосредственные данные, имеющие [282] несомненный характер и не требующие деятельности ума. Такую иллюзию опровергла гештальт-психология и другие школы. Как отмечает Нам представляется, что понятие ощущения можно и нужно сохранить, используя модель слоёв психики. Всё то, что мы испытываем в качестве бытийственных состояний, не требующих подключения интеллекта, следует отнести к аффективной психике. Все сенсорные впечатления нужно считать элементами ментальной психики, которые легко и естественно обрабатываются интеллектом. Вся трудность заключается в том, что аффективное и ментальное всегда связано друг с другом, ментальное может существовать только на основе бытийственных претерпеваний психики. И тем не менее такие «композиты» исследованию необходимо расчленять, и здесь очень важна точная терминология. К примеру, Г. Райл провёл замечательный и тонкий анализ двух слоёв психики, но назвал их крайне неудачно. «Аффективная психика» предстала у него ощущением («аффективное ощущение» у А. Бергсона), а ментальная чувственность — «наблюдением». Было бы куда лучше, если бы первое было названо «органической чувствительностью», а второе — «сенсорным опытом». Самая же оптимальная терминология: аффективные чувственные состояния и сенсорные впечатления ментальной психики. Тот же Г. Райл дал эффективные критерии различения аффективного и ментального. Если первое есть то, что испытывается и претерпевается организмом как нечто внутреннее, оно не требует обнаружения и обходится без интеллекта, то второе ориентировано на фиксацию чувствами, дополняется работой ума, соотнося внутреннее с внешним. Но в примерах, которые привлекает автор, данные критерии работают односторонне. Укус комара, удаление зуба, головная боль, туфли жмут — все это иллюстрации «ощущений», в противовес «наблюдению». Но даже житейский здравый смысл подсказывает то, что в примерах присутствует двойственность. Возьмём ситуацию, когда новые туфли жмут нам ноги. Конечно, здесь есть дискомфортное состояние, сопровождаемое неприятным давлением стоп, органическим раздражением и волнением («  Ощущения и восприятия — это равные по своему познавательному статусу единицы эмпирического опыта. Как и восприятие, ощущение не есть «атомарное» образование, оно «молекулярно». Чувственные модальности или впечатления выступают здесь знаками, которым интеллект придаёт информационные значения. Только такое единство делают ощущения и восприятия эмпирическими образованиями. Все впечатления соответственно специализированы. Зрение и слух формирует знаковую сторону восприятия, все остальные группы рецепторов — осязание, вкус, обоняние, внутрисоматические рецепторы — обслуживают ощущение. Звуковые и световые волны как физические сигналы сделали восприятие эффективной «дистантной» формой познания, отражающей пространственные и временные свойства окружающей среды. О всех других жизненно важных признаках бытия информируют нас ощущения. Они являются незаменимым источником сведений о внутренних состояниях организма. Если мы здоровы, ощущения сообщают о телесно-эмоциональном комфорте, в случае болезни, модальность знаков становится иной, и меняются их значения. Всем известно то, как ощущения информируют нас о качестве пищи и делают иногда серьёзные поправки в те образы, которые предварительно дали «глаза». Тот, кто хорошо готовит пищевые блюда, имеет богатый опыт ощущений. Повара как высокие профессионалы доводят этот опыт до уровня искусства. То же можно сказать  Образ и слово: два вида единого сенсорно-языкового пространстваРазличие чувственных впечатлений и слов очевидно, оно учитывалось древними и последующими мыслителями. Систематическое введение их в единые рамки начали пионеры семиотики (Ч. С. Пирс и другие). Здесь объединение шло на основе универсальности знака, образы распределились как по группе иконических знаков, так и по другим группам. Зоопсихологи также были вынуждены расширять понимание языка и трактовать образы в качестве низшей биотической системы коммуникации. Работы по программе искусственного интеллекта способствовали конституированию дуализма образа и слова. Соответственно, всё это вылилось в создание различных концепций. Е. Холенштейн в 1968 году предложил два этапа развития семиозиса в онтогенезе человека: чувственно-образная знаковость и предикативно-вербальная символизация. Ребёнок начинает объективацию опыта с чувственных образов, а затем его сознание овладевает словесной репрезентацией [283]. Последующие авторы отказались от генетического подхода и стали обосновывать взаимную дополнительность двух форм. С точки зрения семиотики образы и слова едины своей чувственной знаковостью: и то, и другое нужно видеть, слышать, чувствовать, то есть всё это существует в сенсорном пространстве. Их также объединяет искусственный характер культуры, подавляющая часть образов современного человека является сделанными артефактами (рисунки, чертежи, графические конструкции тому подобное). Экранная культура кино, телевидения, компьютера стирает различия между текстом и конфигуративными фигурами, а, вернее она интегрирует их в единое пространство социального языка. В нём производятся все новые и новые продукты виртуальной реальности, в которых как в объектах для нас «создаются человеческие миры» (Н. Гудмен). Мы можем видеть на небе радугу, художник способен её нарисовать, и мы можем конструировать всевозможные цвето-пространственные фигуры компьютерной графикой. Но везде в фигуративных образах присутствуют смыслы, отсылающие наш интеллект в глубинные измерения реальности.  Эмпирический опыт: единство непосредственного и опосредствованногоВ учебной литературе по психологии и философии существует стандартная формула: ощущения и восприятия непосредственны, мышление же опосредствованно. Как Никто не оспаривает жизненную непосредственность опыта. Здесь индивид вступает в прямые контакты с элементами природной и культурной среды. Чувственные знаки являются продуктами такого взаимодействия, и они несут в себе разнообразную «предметность». Вектор этой предметности задан извне даже тогда, когда сенсорные фигуры производятся преднамеренно. Однако своё значение предметный знак может получить только изнутри, со стороны интеллекта. Воздействие когнитивного содержания на актуальные впечатления и составляют суть интеллектуального опосредствования. Эта связь получила в истории познания различные трактовки. Восприятие зависит от содержания памятиОригинальную концепцию предложил А. Бергсон. Восприятие здесь предстало продуктом встречи материи и памяти. Как таковое оно вызывается двумя противоположными по направлению влияниями: а) центростремительным «действием», идущем от внешнего предмета; б) центробежной детерминацией со стороны прошлого опыта. Если первое всегда даёт наличное впечатление, то второе реализует краткую длительность идущих от виртуального к актуальному последовательных этапов: «чистое воспоминание» — «восприятие-образ» — «восприятие». В этом действе участвует лишь малая часть внешней реальности, зато присутствует весь пережитый опыт в сжатой форме. Вот почему любое восприятие есть скорее психическая жизнь наших воспоминаний по поводу  А. Бергсон отмечал, что память сохраняет образы прошлого лишь для того, чтобы им быть обязательно использованными, они живут тем, что непрерывно дополняют опыт настоящего, обогащая и развивая его. В эту идеальную картину А. Маслоу внёс большую лепту реализма, выделив два типичных состояния. Иногда встречаются такие нетворческие индивиды или особо неудачные ситуации, когда накопленные знания пребывают в памяти как ком непереваренной пищи в желудке. В силу Содержание ощущений и восприятий формируется методами — идеями, схемами, категориями, прототипамиКонечно, память — это единственный источник средств интеллекта. Но какие единицы опыта привлекаются для построения актуальных ощущений и восприятий? У Бергсона речь идёт об идеях, главная черта которых — некоторая общность знания. И это естественно, так как любое настоящее и будущее впечатления обречены быть частными и поэтому они расположены подчиниться общему воспоминанию. Такой ход мысли прослеживается у всех авторов, меняются лишь терминологические одеяния. Так, у Ж. Пиаже восприятие структурируется схемами, которые с возрастом поэтапно усложняются. Его современные последователи выделяют три типичные когнитивные схемы опыта:

Дж. Паскуаль-Леон отмечает, что для каждого индивидуального интеллекта характерен свой репертуар схем. Важной характеристикой ментального опыта является то, какие схемы может актуализировать индивид в конкретной ситуации. Многое здесь зависит от «конструктивных операторов», обеспечивающих действие схем. Ключевую роль играет « В данном контексте идеи и схемы выступают синонимами метода. Их выбор и использование регулируется «операторами», под которыми следует понимать правила операций (операциональный компонент метода). Предметом, к которому содержательные схемы применяются в качестве орудийных структур, является материал чувственных репрезентаций. Продуктом такой смысловой обработки становится восприятие (и ощущение). В целом, по мнению Дж. Брунера, перцепция формируется в акте категоризации. В этом процессе сенсорные признаки объекта субъект сопоставляет с эталонной системой категорий. Последняя действует как гипотетическая установка, содержащая знание типичных и общих свойств мира. В силу чего акт восприятия обретает три этапа:

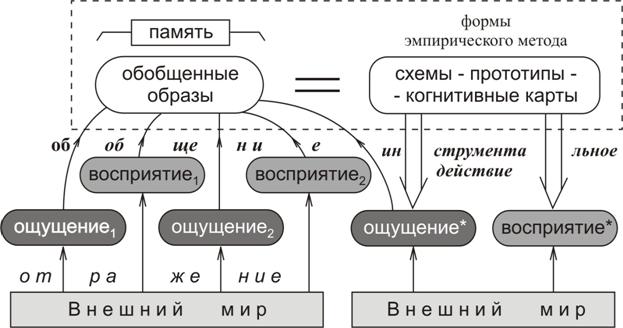

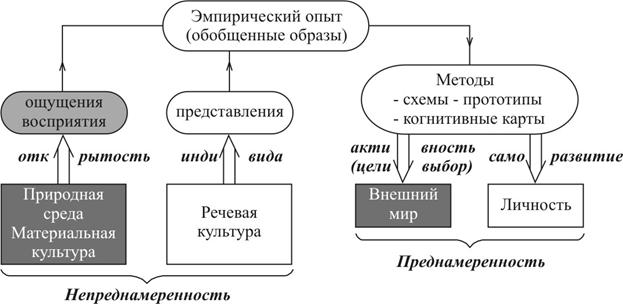

Стало быть, категориальная модель, находящаяся в опыте индивида, позволяет в акте восприятия выходить за пределы непосредственной информации, то есть Категориальная гипотеза Дж. Брунера использует ещё один терминологический вариант метода. Здесь присутствуют все его основные признаки: категории применяются к фактуальной (сенсорной) информации, выступающей в качестве предмета, содержание категорий разделяет все особенности общего знания, в качестве гипотетического метода категории предсказывают факты и производят их сверку с актуальными впечатлениями. Другие авторы предпочитают говорить не о категориях, Каково же происхождение всех форм эмпирического метода? Здесь исторически сложились два решения: априоризм и апостериоризм. Согласно первому основные методы эмпирического опыта изначально присущи индивиду до всякого опыта и остаётся лишь пользоваться ими как готовыми инструментами (кантианство и неокантианство). С позиции апостериоризма все методы проходят обязательную и предварительную ступень становления. Она сводится к тому, что сначала возникает многообразие относительно элементарных ощущений и восприятий. Они обобщаются и превращаются в общие образы, закрепляемые памятью для будущей активности. Согласно Аристотелю, большое число повторяющихся впечатлений воспоминаний об одном и том же даёт опыт, сохраняющий общее в душе. Когда такие единицы опытного знания участвуют в наделении значениями актуальных впечатлений, можно говорить о конституировании форм эмпирического метода — схем, прототипов, когнитивных карт, и тому подобного. Поскольку их продуктами становятся новые ощущения и восприятия, то налицо циклический процесс оборачивания результата в средство, а средства в результат. Именно в таких переходах и происходит обогащающее развитие опыта и его методов. Хотя эволюционная эпистемология отдаёт предпочтение апостериоризму, здесь возможен и смешанный вариант. У  Ранний индивидуальный опыт является основой познавательной культуры творческой личностиУ каждого индивида складывается свой, своеобразный по содержанию и чувственной окраске эмпирический опыт. В эту оригинальность вносят свои вклады обе стороны: внешние обстоятельства жизни личности и особенности её телесно-психо-когнитивной конструкции. Однако ведущую роль играет последнее, внешние влияния лишь преломляются через специфику внутреннего мира (Л. С. Рубинштейн). Какие бы факты биографий мы ни взяли, они будут иллюстрациями данной закономерности. Здесь нет исключений даже для болезненного опыта. Известно, что эпилептики в состоянии припадка переживают аффекты яркого света. И если эпилептиком является творческая личность, то свой болезненный опыт она выражает соответствующими образами. Как отмечает Порфирий-биограф Плотина ( В психологии стало традиционным мнение о том, что детский опыт существенно влияет на познавательную деятельность взрослого человека. Эту особенность можно объяснить лишь действием ряда причин. Аффективная психика ребёнка обладает особой остротой и свежестью восприимчивости. Если образы сопровождаются яркими переживаниями, то память с особой силой укореняет их в составе интеллекта и они пребывают там в качестве верований. Такие образы не могут не определять последующее творчество личности, обрастая соответствующими понятийными и мыслительными характеристиками. В качестве иллюстрации обратимся к творчеству Жизненный опыт сочетает в себе принудительность внешнего мира и свободную преднамеренность личностиФормирование эмпирического опыта начинается у ребёнка с первых минут его жизни (Е. А. Сергиенко и другие). Здесь устанавливается интерсенсорное взаимодействие и конституируются первые когнитивные значения. Приобретаемые ощущения и восприятия ребёнок дополняет словесными представлениями. Если первые выражают его сугубо индивидуальный опыт, то вторые обогащают сознание коллективными знаниями. Последние не только пронизываются эмоциональным строем переживаний, но и усваиваются на основе методов индивидуального интеллекта. Доминирование эмпирических образов делает опыт ребёнка наивным и лишённым рефлексивных оценок. Развивающийся интеллект ещё не способен к рефлексии, к той сложной процедуре, когда сами образы делаются предметом осмысления с помощью специализированных инструментов. Сознание может функционировать только в режиме внешней установки, за счёт этого оно набирает необходимый минимум знаний для ориентации в основных условиях социального бытия. Юная личность осваивает круг бытовых предметов, углубляет знание близких людей, и даже в начальной школе у неё продолжается постижение мезокосмоса, то есть мира средних размерностей (Г. Фолмер). Лишь начиная со средней школы, подросток приступает к овладению элементов теоретического познания и благодаря этому он формирует способность к рефлексии. Итак, эмпирический опыт человека складывается из двух областей:

Последние не столько дополняют образы, выраженные чувственными знаками, сколько их организуют и систематизируют. Уже у ребёнка, начинающего осваивать речь, формируется эмпирическая картина или мировоззрение, которое претерпевает стремительный рост. Структурированный опыт служит юной личности многофункциональным аппаратом и делает её поведение успешным и социально адаптивным. Вот почему нельзя согласиться с Эмпирический опыт отличен только от теоретического знания, но совпадает с многообразием обобщённых образов ощущений, восприятий и представлений. Конечно, он сопряжён с целой гаммой переживаний, превративших многие образы в личностные верования. Но если опыт сведён к чувственности и «лишён смысла вопрос о его адекватности объекту», то непонятно, как он может обеспечить своему носителю прагматические достижения. Можно согласиться с И тем не менее опыт не исчерпывается теми претерпеваниями, которые мы испытываем непроизвольно. В опыте мир даётся человеку не только с принудительной необходимостью и не столько с ней. Как свободная личность человек откликается на предметные зовы и совершает в них выбор (Г. В. Флоренский). Главными формами преднамеренности выступают эмпирические методы, придающие знаковой чувственности рациональные смыслы. Благодаря этому не только конституируются ощущения, восприятия и представления, но и развивается та личность, в сознании которой они образуются. Уровень преднамеренности ещё более возрастает, когда задаётся цель и непрерывность восприятий делает их наблюдением. Итак, можно констатировать, что жизненный опыт сочетает в себе активность преднамеренности и непреднамеренные детерминации бытия. В этой связи ведущее место принадлежит тем модусам сознания, которые обеспечивают свободу и инициативу личности.  Привычные и стереотипные методы-установки закрывают опыт от внешнего мираОбычные и неспециализированные ощущения и восприятия симультанны, то есть они не распределены во времени и совершаются практически мгновенно. Быстрота эмпирического акта означает, что на предъявленное впечатление память почти сразу находит нужный образ и интеллект без промедления «накладывает» его в качестве метода на предмет. Иначе говоря, когда определённые впечатления демонстрируют высокую частотность появления в ментальном пространстве, соответствующие общие образы закрепляются в роли привычных методов их обработки. Возникает эффект постоянно действующей установки. Он реализуется во множестве случаев, когда на одно или несколько регулярно появляющихся впечатлений уже заранее настроены потенциальные методы. А. Бергсон здесь использовал выражение «автоматическое включение памяти в актуальное настоящее». Современные авторы предполагают рассуждать о неосознанной нагруженности сенсорной чувственности функциональной информацией. Стратегия интеллекта на минимальную активность вполне оправдана. Зачем прикладывать Значительный вклад в понимание рационализма Р. Декарта внёс Любой опыт может быть открытым для развития, если его методы будут динамично сменяемыми гипотезамиИсторический опыт развития интеллектуальной культуры подсказывает нам, что позиция отрицания любой данности неперспективна. Другое дело, что нужно разобраться в границах её положительной и отрицательной значимости. Если речь идёт об образах, сочетающих наглядную (сенсорную) картинность с интеллектуальными значениями, то они не заслуживают сугубо негативной оценки. Это знание может быть как теоретическим, так и эмпирическим. В первом случае достигается понятийное понимание, представленное наглядной языковой формой. Так, Р. Декарт изобрёл систему трёх координат и сделал её основной понятийной схемой аналитической геометрии. Здесь понятийный смысл сочетается с наглядной репрезентацией. Возможны ли в этом направлении ошибки? Конечно, ибо суть любого познания заключается в его погрешимости — гипотетичности (К. Поппер). Во второй половине XIX века М. Фарадей и другие физики пытались построить наглядные модели электромагнитного поля. Скорее всего «бездумным автоматизмом» у Предвосхищающую схему, которая действует как установка с ожиданиями, можно интерпретировать в качестве гипотезы. Здесь нет ни- каких смысловых деформаций и натяжек. Суть любой гипотезы — практической, научной, мировоззренческой — сводится к тому, что когда общие знания применяют к некоторому предмету, то нет уверенности в правильном выборе метода. Соответствующее сомнение переносится на полученный продукт. Всем этим признакам соответствует антиципирующая схема. Она предполагает такой предмет, которого ещё нет и его появление вовсе не означает обязательного совпадения с ожидаемым. Ведь нередко бывает так: мы ожидаем одно, а происходит нечто другое и такое расхождение означает, что мы не смогли учесть реальный ход событий. В качестве метода предвосхищающего восприятие был взят неадекватный образ и его надо заменить на другой. К примеру, в летний день мы выглянули в окно и, не заметив облаков, вышли на улицу без зонта. Однако вскоре мы попадаем под дождь. Восприятие фрагмента безоблачного неба привело нас к знанию: «дождя сегодня не будет, зонт не нужен». Эта установка определяет наши ожидания и поведение, реальный дождь указывает на ошибку. В следующий раз мы будем в подобных ситуациях более внимательными и осмотрительными. «Человек учится на ошибках» — эта мудрость имеет прямое отношение к эмпирическому опыту. Если некий образ хорошо служил нам и стал привычным методом восприятия и поведения, но однажды дал осечку, то здесь открывается две возможности. Самое простое — игнорировать произошедшее и не менять привычку даже тогда, когда разочарование в ожиданиях повторяется. Это упорство будет означать, что ваш опыт стал закрытым для внешней реальности, она стучится в двери вашего сознания, но вы не хотите принять эти сигналы и узнать Может ли взрослая личность вернуться к «наивной детскости» восприятия?В современной психологии разработано множество различных критериев, отличающих творческие личности от нетворческих. Одним из них является «наивность восприятия», которая характеризуется следующими чертами:

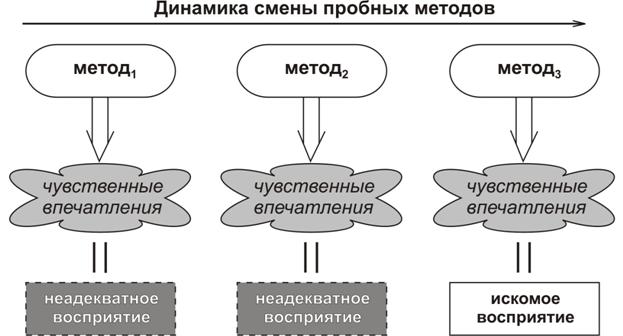

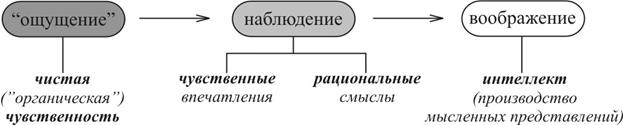

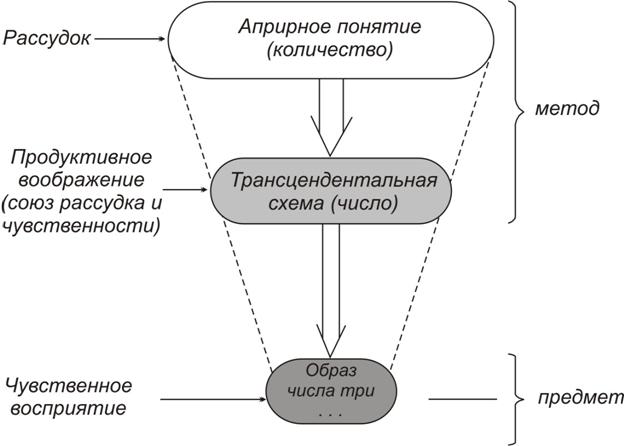

В качестве реальной установки, которая может обеспечить искомую наивность, Если «наивность» трактуется как максимальная открытость сознания внешнему миру, то против такой установки ничего иметь нельзя. Настораживает другое, главное средство достижения такого восприятия — отключение интеллекта. Его роль сводится к сугубо отрицательной функции, рассудок болен агрессивной селекцией и лишь закрывает дорогу к богатству реальности. Получается странный парадокс, чем развитее интеллект, тем уже дверь сознания во внешний мир. Почему же тогда эволюция жизни и развитие культуры совершенствуют интеллектуальные способности? Ответ здесь может быть только один — без участия интеллекта никакое восприятие (и ощущение) невозможно. Другое дело, что степень его активности может быть разной. Если идёт стадия сбора фактов, то участие рассудка здесь минимально. К примеру, расследуется убийство и нужно опросить свидетелей. Сотрудник уголовного розыска не должен здесь навязывать свою позицию, он обязан получить максимально широкие свидетельские показания. Но разве эта работа сводится к монотонному слушанию и записи? Конечно, нет! Подготовленные, опытные и искусные сотрудники знают, чтобы «разговорить» свидетеля, нужно понять его тип нервной системы, вид темперамента, своеобразие психических склонностей, особенности культурного развития и многое другое. А как важно выстроить последовательность вопросов и спрашивать так, чтобы свидетель естественно высказал то, что он зарегистрировал своим сознанием, но пока, не может этому придать серьёзного значения. Очень трудно представить на месте детектива простодушного и наивного ребёнка. Вот сыграть такую внешнюю роль детективу не помешает, она помогла бы войти в доверие к свидетелю и эффективно «разговорить» его. Но за такой маской будет скрываться напряжённая работа ума и её интенсивность возрастёт, когда начнётся анализ собранных фактов и выдвижение версий. В оценке феномена «наивного восприятия» Маслоу придал интеллекту однозначно негативное значение. Определённые основания для этого, безусловно, есть. Если методы организованы в виде жёстких и постоянных установок, то такой «закрытый опыт» демонстрирует отрицательную роль накопленных знаний. Но тот же разум способен на динамичный и гибкий стиль функционирования. Во взаимосвязи интеллекта и сенсорной ментальности существует много степеней свободы, где инициатива принадлежит разуму. Одним и тем же чувственным знакам можно придать разнообразные значения-смыслы. Как отмечает Дж. Остин, если я слышу в комнате доносящийся с улицы шум, то допускаю, что едет карета. Это весьма «вольное» допущение, ибо здесь возможны другие варианты. Кроме того, чувственные впечатления мы можем описывать многими разными способами. И, наконец, можно организовать восприятие в разных аспектах. Примером здесь может быть «утка-кролик» Л. Витгенштейна: в одном ракурсе мы видим утку, в другом эта же фигура предстаёт кроликом [298]. Данная ситуация хорошо иллюстрирует возможности гипотетического функционирования интеллекта в эмпирическом опыте. Смена фокусов видения подобна смене методов интерпретации чувственных данных. Сигналом для такого изменения может стать конфликт между ожидаемыми и актуальными впечатлениями. Но детерминантом замены старой установки новой предвосхищающей схемой могут стать чисто внутренние соображения (цели, задачи). Всё это делает методы эмпирического опыта динамичными гипотезами, что снимает опасность изъяна предвзятости. Подлинный эффект открытости человека к внешнему миру реализуется не на путях регресса к детской наивности, а через стратегию развития интеллектуальной культуры, основу которой составляет поиск когнитивных инструментов, адекватных чувственному предмету. Мобилизация одних образов, их орудийная проба, неудача, привлечение других образов, их испытание и так далее до удачного исхода — такова работа интеллекта в сложных ситуациях практической жизни.  Можно ли наряду с чувственным познанием и мышлением признать воображение?Одна из первых и влиятельных характеристик воображения принадлежит Аристотелю. Он оценивал его как самостоятельную способность, отличную от ощущения и восприятия. Воображение не нуждается в актуальном воздействии внешней вещи на органы чувств. Оно есть такое состояние, которое находится в нашей власти, отличаясь и от мышления как составления мнений. Воображение производит представления в форме особых наглядных образов и такое движение использует накопленные чувственно воспринятые формы только без самых материальных вещей [299]. По мнению Аристотеля, воображение (фантазия) освобождает человеческого индивида от актуальной зависимости его от внешнего бытия. Все последующие мыслители придерживались этого отличительного критерия, варьируя способы игровой деятельности и склоняясь к позитивной или негативной оценке роли имагинативной способности. И тем не менее нашлись авторы, которые поставили её существование под вопрос. В советской психологии сложилась довольно жёсткая схема двух ступеней познания: чувственной и мыслительной. Её исходным пунктом стало утверждение По стопам своего учителя пошёл В таком же стиле С общим пафосом стратегии Рубинштейна — Брушлинского следует согласиться. Если признавать воображение, то ему надо найти место внутри эмпирического опыта («чувственное познание») и мышления. Масштаб этих областей существенно велик и малый формат воображения требует деликатного вписывания его в данные макроструктуры. Когда речь идёт о соотношении фантазии и эмпирического опыта, то

Само собой разумеется, что акт воображения отличен от представления как своего конечного продукта. Эти же критерии можно оценить, сравнивая воображение с мышлением. Отсутствие актуального и чувственно заданного объекта для них является общим. Стало быть, остаётся только признак весьма свободного оперирования понятийными элементами на фоне логических и других нормативных ограничений, присущих мыследеятельности. Уже такое разграничение наводит на то соображение, что воображение не существует в самостоятельном виде, оно всегда включается в нефантазийные процессы в виде аспектного акта. Казалось бы, это соответствует точке зрения Рубинштейна — Брушлинского. Но если они растворяли воображение в других процедурах, то мы при установлении связи включения сохраняем фантазии её специфический статус. На каком уровне организации индивида укоренены истоки воображения?Фантазия детерминируется За воображение у Декарта несут ответственность три способности — разум, воля и тело. Если первое обеспечивает позитивную форму, открывающую истинные знания, то второе и третье продуцируют искажения и вымыслы. Линия объяснения фантазии соматическими причинами получила продолжение у современных мыслителей. Так, М. Шелер полагал, что возбуждения в коре головного мозга никогда не прекращаются, даже во сне, и элементы «душевного потока» каждое мгновение перестраиваются заново. Вот что даёт фантазию, которая как изначальный источник не иссякает без внешних стимулов и лишь ограничивается чувственным восприятием и логикой [304]. Это оспаривает Дж. МакКенна (1988), полагающий, что здесь без радикальной помощи внешних факторов обойтись нельзя. Будет вполне естественно признать, что некоторая разновидность древних человекоподобных обезьян стала употреблять в пищу наркотические растения и грибы. Они стали вызывать галлюцинации и такая регулярная практика сформировала спонтанное воображение, в русле которого стало развиваться сознание и конституировался человек. Ведущим источником человеческого воображения признаются бессознательные влечения. Эту идею сделал исследовательским направлением З. Фрейд. Человеку присущи глубинные аффекты, не зависящие от внешней реальности и определяющие его сознательное поведение. Такой эгоцентризм Э. Блейлер назвал аутизмом и считал его болезненным отклонением от нормального реалистического поведения. Для Фрейда аутизм стал исходным пунктом онтогенеза и филогенеза, а роль главного аффекта получило половое влечение. Половые импульсы и другие аффекты обладают мощной либидонозной энергией, которая непрерывно поддерживает скрытую игру наличных образов или фантазию. В состоянии бодрствования сознание усмиряет воображение своими регулятивными и контролирующими силами. Но в состоянии сна бессознательное демонстрирует причудливость символических связей образов сновидений. На основных идеях Фрейда выстроил свою концепцию Данные соображения Воображение: соотношение чувственного и рациональногоНачиная с древности, многие авторитетные философы и учёные указывали на преимущественно чувственный характер воображения. Эта позиция объединяла субъективистов (Д. Юма) и материалистов. Типичное противопоставление принадлежит Английский философ Дж. Остин выдвинул оригинальную трактовку различения нормальной и патологической психики. Нормальная работа сознания строится на воображении, которое организует чувственность на производство миражных образов или «иллюзий». Последние не являются ошибками и дают идеальные восприятия вещей внешнего мира, общезначимые для множества людей. Здесь сами чувства функционируют как прозрачные стекла, открывающие картины внешней реальности. Но вот у некоторых людей этот порядок воображения нарушается, и вместо внешних объектов они видят галлюцинации. В таком болезненном состоянии чувства утрачивают «прозрачность» и индивид воспринимает собственные чувственные данные [308].  Своеобразную интерпретацию идее противопоставления воображения и ума предложил А. Бергсон. Воображаемые представления у него порождаются интуицией, то есть остатками жизненного порыва в человеке. Изначально жизненный порыв синкретично содержал в себе интуицию и сознание, такое единство позволяло ему преодолевать все препятствия. Но данному инстинкту жизни в земных условиях мощное сопротивление оказала материя, что привело к эволюционному разделению порыва на животный инстинкт и человеческий ум. Хотя последний стал разлагать живое на отдельные составляющие и изобретать орудия, на нём осталась «бахрома инстинкта-интуиции», способная давать целостные и полноправные образы. Среди них встречаются и такие галлюцинаторные образования, которые относятся или к возможностям потока жизни, или к символизации виртуальных действий индивида. А. Бергсон отмечал, что в современной культуре у «воображения» сформировался преимущественно отрицательный смысл, хотя речь должна идти о позитивном творчестве. Поэтому он предпочитал термины «инстинкт» и «интуиция». Если рассматривалась мифотворческая функция сознания, то за производство духов и богов был ответственен инстинкт или воображение. Но этим дело не исчерпывается, все органические открытия — мораль, искусство, философия — сотворены силой фантазматических представлений. Кроме того, бахрома воображающей интуиции оберегает ум от наличных опасностей ради будущей жизни. В своих выводах он может уйти далеко от реального опыта и вымыслы в виде мнимых фактов, живых и навязчивых образов противодействуют этой тенденции ума [309]. Сугубо рационалистическую трактовку воображения предложил Г. Райл. Традиционная эпистемология определяет воображение как одно из проявлений общей чувствительности, где внешние объекты отражаются в виде чувственных образов. Поскольку визуальное наблюдение эффективнее остальных чувств, ядром чувственного постижения объявляется воображение (Д. Юм, Дж. Остин и другие). Но в действительности не существует никакого ментального экрана, на который проецируются ментальные картины — образы, осуществляющие якобы перевод вещей как оригиналов в копии. Надуманной является и способность воображения, занимающаяся исключительно иллюзорными образцами. Реальностью выступают органические ощущения, их сугубо чувственный характер исключает познание. Существует наблюдение, которое через синтез чувственных впечатлений и рациональных смыслов осуществляет познание в форме восприятий. И на этом фоне выделяется воображение как одна из «чистых» функций интеллекта, где применение знаний даёт многообразие представлений. В них нет ничего такого, что было бы сродни ощущениям (аффективной чувственности). Так, воображение мелодии есть реализация знания того, как звучит данная мелодия: узнавание, умение следить за изменениями тона, гипотетическое «прислушивание» к нотам, и тому подобное. Здесь нет услышанных звуков, зато есть представление музыки [310].  В рассуждениях Г. Райла есть своя логика. Всю чувственность органического типа — то, что мы называем «аффективной психикой» — он оценивает в виде «ощущений» и лишает их всякой познавательной силы. Сенсорные впечатления в союзе с интеллектом обеспечивают познавательное «наблюдение», таков эмпирический опыт в виде систем восприятий. Если воображению не нужны внешние предметы, то отпадает необходимость в сенсорной чувственности. Для любого представления достаточно соответствующего интеллектуального опыта. Но может ли ум стать «чистым», полностью лишённым поддержки чувственности? Как известно, И. Кант дал отрицательный ответ. Основоположник современной эпистемологии исходил из аристотелевского определения воображения как способности представлять предмет без его присутствия. Однако Кант смог здесь найти скрытое двойственное основание. С одной стороны, воображение должно дать некоторое созерцание, а поскольку последнее всегда чувственно, то и воображение оказывается связанным с внутренним чувством. С другой стороны, чувственное Внутренняя чувственность в виде пространства и времени выступает той областью, где конституируются предметы возможного опыта. Если математик начертил на бумаге геометрическую фигуру, значит, он создал себе предмет для исследования. Рассудок выступает источником должных методов, в этом качестве берутся априорные категории равенства/неравенства, и тому подобное. Но если предмет чувственно созерцаемый, а метод интеллектуален, здесь требуется некий посредник — трансцендентальная схема. Она не может быть образом единичного восприятия, а является общим продуктом воображения. Таковы схемы треугольника, окружности, числа и так далее, благодаря которым возможны соответствующие образы [312].  По сути дела кантовское продуктивное воображение сведено к актам придания абстрактным идеям наглядной формы. В дальнейшем визуализация понятий и мыслей станет типичным проявлением имагинативности. О её специфике в работе сновидения будет размышлять З. Фрейд. Однако многие авторы будут стремиться к расширению видов воображения, выходя за рамки эмпирического познания. Примечательна в этом отношении позиция К. Поппера. Когда логик и математик П. Бернайс предложил весьма широкую трактовку рациональности, то основоположник критического рационализма признал её перспективность. Рациональной может быть не только логическая критика, но и творческое воображение, формирующее научные и технические догадки. Но такие акты обязательно несут в себе отклонения от полной рациональности: а) в знаниях нет ясных и чётких указаний на истинность; б) наличие сомнений. После процессов воображения необходимо наступает период строгой критики [313]. Операциональным структурам метода воображение придаёт игровую гибкостьЕсли И. Кант ограничил роль воображения синтезом эмпирических образов, то в дальнейшем этот круг был существенно расширен. Но то, что фантазия своим основным полем приложения имеет операции метода, данная стратегия сохранила. И действительно, содержание теоретического и эмпирического уровня метода сопротивляется внедрению произвола логикой своих когнитивных сетей. Правила демонстрируют большую податливость, но Д. Юм был одним из первых мыслителей, которые наметили типичные ходы воображения. Последнему свойственна свобода соединять и разъединять «идеи» в какой угодно форме. Однако этот возможный произвол ограничивается тремя общими принципами (качествами): сходством, смежностью в пространстве и времени, причинностью. Хотя они влияют как мягко действующие силы, абсолютно случайного комбинирования не происходит. Соединение простых идей в сложные комплексы осуществляется воображением по трём правилам ассоциации [314]. Эту основную позицию лишь модифицировали В. Вундт, Т. Рибо, У. Джеймс и другие. Так, Т. Рибо особый упор сделал на рассоединении (диссоциации) и соединении (ассоциации) образов, сохранив в целом действие трёх принципов. Барьер ассоцианизма был преодолён З. Фрейдом. Воображение для него стало главным содержанием бессознательной работы сновидения, перевоплощающей скрытые элементы опыта в явные. Здесь выделяются три фантазийных процесса: сгущение, смягчение и визуализация мыслей. Первое сводится к тому, что:

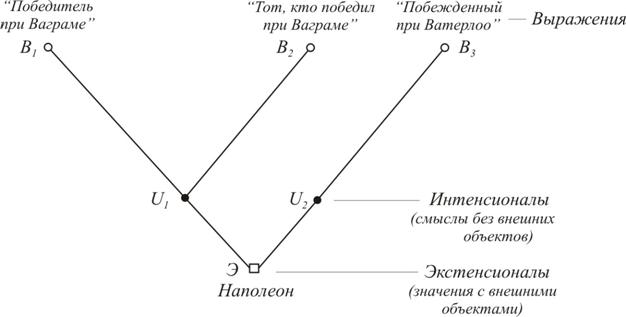

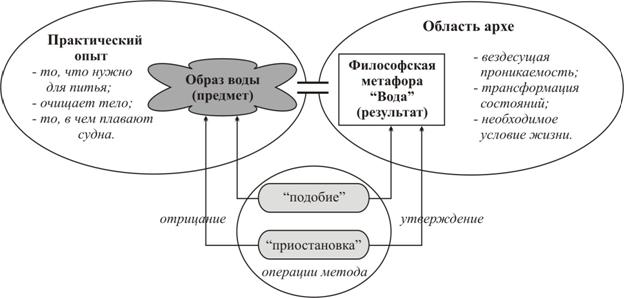

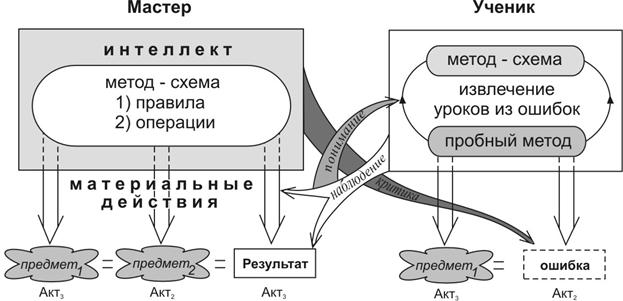

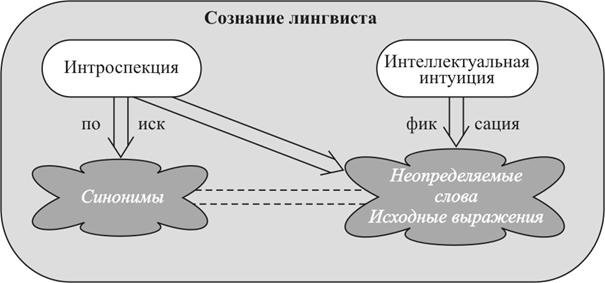

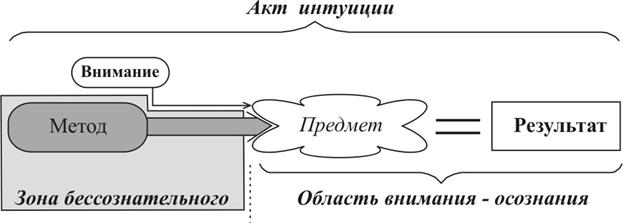

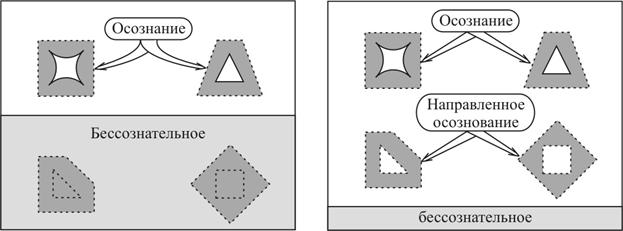

Что касается смещения, то оно вызывается цензурой, когда скрытый элемент замещается Хотя Фрейд отличал работу сновидения от фантазии в состоянии бодрствования, три основных процесса составили общее ядро. И тут и там компоненты участвуют в весьма свободных процессах, где «творческая фантазия» вообще не может приобрести ничего нового, а только соединяет чуждые друг другу элементы. В качестве последних выступают рациональные компоненты всех видов познания — образы восприятия, мысли, понятия [315]. Фрейдовская операциональная трактовка воображения вдохновляла многих позднейших исследователей. Так, советский психолог В отличие от Фрейда В концепции  Воображение в мире вербального языкаДействие имагинативной способности нельзя ограничить областью эмпирического опыта. Человек изобрёл множество различных видов языка, среди которых ключевое место занимает слово. Вербальный язык дал те возможности, которых нет у сенсорных впечатлений и главная из них — описание внешней реальности. На этом пути возникла человеческая культура и собственно разум. В данной деятельности стали складываться два типа способностей — процессуально — творческие и «результативные». Первый тип ориентировался на акты производства разнообразных информационных продуктов. Здесь самым важным стало творчество, структуру которого составили функциональные блоки метода и предмета. Во втором типе деятельности готовой предпосылкой выступает полученный когнитивный продукт, с помощью особых оценочных и проверочных действий его доводят до качества конечного результата. Здесь господствует стиль нормативной логики, точности и определённости. Ясно, что тут нет места воображению. Зато этап творчества открыт для него, ибо какую бы область познания мы ни взяли — науку, мировоззренческое постижение, литературу, практическое изобретательство — везде креатив действует в условиях дефицита необходимой информации. Все пробелы и лакуны он вынужден заполнять свободной игрой с наличными знаниями, то есть воображением. В самой структуре словесного языка есть основания для элементов свободного произвола. Уже процедура наименования предметов и людей демонстрирует многие особенности субъективного выбора, и этим дело не ограничивается. Широкие возможности для игры воображения предоставляет семантика слов и предложений. Г. Фреге нашёл различие между экстенсионалом и интенсионалом. Если первое выражает значения, соотносимые с объектами, то второе не нуждается в последних, являясь внутренне оправданными смыслами. Уровень интенсионалов таит в себе разнообразные возможности для различных выражений. Если, к примеру, экстенсионал представить именем Наполеона Бонапарта, которое соотнесено с единственной исторической личностью, то можно сконструировать как минимум три выражения интенсионалов: «победитель при Ваграме», «тот, кто победил при Ваграме», «побеждённый при Ватерлоо».  Через различие экстенсионалов и интенсионалов в любой текст может проникать воображение. Вот почему Цв. Тодоров заявляет, что всё искусство и художественная литература являются царствами культурного вымысла. Здесь экстенсионалы неопределённы, ибо не нуждаются в фактическом существовании, а интенсионалы своей полисемией дают внутреннюю убедительность. Сочетанием правдоподобных ситуаций воображаемые предметы любого литературного произведения не поддаются испытанию на истинность [318]. По мнению П. Рикера, роман как искусство вымысла строится операциями весьма свободной нарративной конфигурации. Писатель условными уловками типа символизации, иронии, метафоры и тому подобного создаёт убедительное описание жизни и тем самым воображение средствами иллюзии воссоздаёт глубины человеческого бытия [319] Метафора как форма вербального воображенияБуквальный перевод слова «метафора» означает перенос как некоторое вербальное движение. Аристотель исходил из этого значения, когда утверждал, что метафора представляет собой перенесение имени с одного предмета на другой предмет. Стагирит прекрасно понимал двойственность языка. С одной стороны, от его смысловых единиц требуется устойчивость и определённость, с другой, развитие познания диктует необходимость смены и динамики значений. Разумная стратегия должна учитывать единство противоположных тенденций. Если брать метафору, то она является одной из форм развивающегося сознания. Здесь важно осуществить переход от старого значения к новому смыслу. И такое движение, хотя и включает элементы нормативности и логики, но таит в себе множество возможностей для произвольных ходов, что и соответствует сути воображения. В метафорической деятельности можно выделить специфику предмета и метода. В качестве предмета выступает некое слово или предложение, которое, имея прямое и буквальное значение, таит в себе скрытые смысловые возможности. С этим соотносится метафорический метод, включающий некоторый наличный смысл и ряд интеллектуальных операций. Роль операций заключается в том, чтобы придать вербальному предмету новый смысл и тем самым реализовать скрытую семантическую возможность. Операции метафорического переноса позволяют найти общее в различном и уподобить неподобные объекты.  Приёмы метафоры складывались в ходе становления этнических языков. Исследователи архаичных культур отмечают множество «нарушений» и деформаций древних речевых образований, если их оценивать с точки зрения правил современной языковой культуры (Б. Малиновский, К. Леви-Брюль и другие). С этим сопряжены и нарушения строгой логики. В мифометафорах очень часто экземпляр заменяет вид или род, происходит смешение вида и рода, часть отождествляется с целым. В таких представлениях значение спрессовывается в некое точечное единство, где конкретный образ выступает заместителем общего значения [320]. Древнеиндийские тексты содержат слова с богатой полисемией, что позволяет вводить игру метафорических акцентов посредством контекста. Так, слово «атман» предполагает широкий спектр смыслов — неиссушаемый, древний, вечный, неуничтожаемый. Разные контексты реализует то или иное контекстное значение, которое становится определённой метафорой [321]. Метафора удлиняет «руку» интеллекта подобно удочке или винтовке. Этой метафорической оценкой роли метафоры Х. Ортега- Особый интерес представляет позиция П. Рикёра, попытавшегося синтезировать семантическую теорию метафоры с психологической теорией воображения. Новизна здесь сводится к тому, что замеченную ещё Аристотелем работу подобия пробуют интерпретировать кантовской схемой продуктивного воображения. Данная процедура распадается на три этапа. Трёхэтапная модель метафорического воображения имеет несомненные достоинства. Прежде всего, здесь проводится чёткое различие между продуктивным актом и результатом. Если три этапа — видение подобия, создание образа, приостановка — характеризуют динамику метафорического процесса, то вымысел-метафора фиксирует конечный результат. Рикёровский этап приостановки разительно похож на сартровское сознание, отрицающее реальность. По мнению французского философа, для того. чтобы сознание могло воображать, нужно, чтобы оно было свободным по отношению к реальному миру. Сознание как раз и располагает такой свободой в виде способности «обращения мира в небытие». Благодаря такому свойству оно может творить образы реальности, возвращаясь тем самым к миру с другой стороны. Отрицая мир с определённой точки зрения, образы воображения конституируют реальность с других позиций. Чтобы возник образ кентавра, нужно, чтобы сознание признало мир таким, в котором кентавру нет места. Только так человек способен выходить за пределы наличной действительности Сартровская двойная операция «отрицание — утверждение» переосмыслена Рикёром в виде этапа приостановки референции в структуре метафорического акта. Двойственность здесь присутствует в качестве расщепления референции в виде отрицания (приостановления) направленности на внешний предмет и конституирования воображаемого предмета. Рикёровская модель метафорического воображения способна объяснить становление первых философских образов. Если брать древнегреческих натурфилософов, то, поставив проблему архэ, они могли решать её только на основе наличного накопленного опыта. Необходимым условием здесь выступает уподобление предметной области практического бытия с архэ или областью возможных первоначал мира. Затем первые философы выбирали значимые образы: «вода» (Фалес), «воздух» (Анаксимен), «огонь» (Гераклит), «буква» (Демокрит) и тому подобные. Эти образы сами по себе никогда не стали бы натурфилософскими метафорами, если бы они не подверглись операции «приостановки». Так, Фалес располагал эмпирическим опытом в отношении воды, который свидетельствовал о ряде практических свойств этой жидкости (смывает грязь, удовлетворяет жажду, определяет плавучесть некоторых тел и тому подобное). Всё это нужно было подвергнуть отрицанию и обратить в небытие. С другой стороны, образ «воды» предполагал конструктивное выделение и закрепление таких значимых свойств, как: вездесущая проникаемость, трансформация агрегатных состояний, условие жизни всего. Нечто подобное происходило со всеми ранними философскими смыслообразами или метафорами.  Какое место занимает интуиция в эмпирическом опыте?В учебной и исследовательской литературе синонимом воображения как правило выступает интуиция. То, что речь идёт о В истории философии и науки отношение к интуиции менялось в зависимости от особенностей методологической позиции. Если брать рационализм, то его представители проявляли преимущественно скепсис в оценке её познавательной роли (у Декарта интуиция лишь находит врождённые истины). Что же касается такой крайней формы как логицизм (позитивизм и родственные направления), то здесь отрицается всякая исследовательская ценность интуиции. Все другие течения, отдающие должное эмпирическому познанию, уделяют ей значительное внимание. Все современные авторы признают содержанием интуиции некоторые знания. Вся проблемность заключена в определении его особенностей и способа функционирования. Х. Ортеге- Феномен интуиции обычно оценивается в категориальных оппозициях «логическое — алогическое», «рациональное — иррациональное». Для Ортеги предпочтительны понятия алогичности и иррациональности, с ним согласны многие зарубежные и отечественные авторы (А. Бергсон, Нам представляется, что если мы сможем разумно скорректировать классические оппозиции, то это позволит существенно сблизить два полярных взгляда на интуицию. Уже в первой главе речь шла о связи логического и рационального. Под логическим мы понимаем контролируемые рефлексией выводные переходы от одного элемента знания к другому. Что же касается рационального, то оно существует там, где есть какая-либо единица познавательной информации. В ощущениях и восприятиях нет выводной логики Чувственность здесь участвует в формировании образа, но играет вспомогательную роль, так как главный вклад определяется разумом. Последний не занимается логическими выкладками, а утверждает умозрительные картины, родственные восприятию. Конечно, Кроче — не логицист, но он — явный рационалист. Может ли интуиция сочетать в себе «непосредственность» опыта и орудийность метода?У большинства авторов в качестве несомненного признака интуиции фигурирует «непосредственность». Это излюбленное слово английских философов Дж. Остин считал главным лингвистическим подводным камнем. Оно выражает тот типичный случай, когда значение слова с определёнными границами постепенно и неосознанно расширяют. В виде метафоры «непосредственность» становится неопределённой, Характеристика интуиции как особой разновидности перцептивного акта проходит у многих авторов. В своих записных книжках Ч. Пирс отметил, что человеческий способ деятельности основан на двух талантах: способности усмотрения (инсайт) или угадывания путей природы и способности сознательной и рассуждающей логики. «Я называю это усмотрением, потому что эту способность надо отнести к тому же плану операций, что и суждение восприятия (perceptive judgment). В то же время по своему общему характеру она совпадает с инстинктом, напоминая инстинкт животных тем, что настолько превосходит обычные возможности нашего разума (reason) и направляет наши действия так, как если бы мы владели фактами, полностью недоступными для наших чувств. Напоминает инстинкт она и малой подверженностью ошибкам»… [331] Пока нам важно лишь то, что интуиция у Пирса представлена как вид восприятия. И, действительно, у неё можно выделить все типичные признаки восприятия. В интуиции нет логического выведения результата из посылок. Также отсутствует временная пауза между конституированием предмета и оформлением-применением метода. Наличествует быстро протекающий акт приложения метода к предмету и преобразования его в результат. Последнее и сам процесс интуиции очень трудно передаются словами. Это выражается хорошо известным фактом, когда свидетели происшествий демонстрируют явную неспособность к словесному описанию ранее встреченного человека и безошибочно узнают его, когда увидят вновь. В пользу того, что интуиция является формой распознавания образов, говорит и такое её свойство — усматривать целое раньше частей. Подтверждающих фактов можно найти много. Так, однажды авторитетный авиаконструктор, мимолётно взглянув на чертёж нового самолёта, заявил: «Эта машина летать не будет, ибо недостаточна красива». Данный интуитивный диагноз позднее подтвердился. Американские психологи неоднократно проводили эксперименты с шахматистами — гроссмейстерами и новичками, где первые за краткие мгновения правильно оценивали общее положение на доске. Подобный эксперимент провёл Как и любой перцептивный процесс акт интуиции демонстрирует дополнительность предмета и метода. В качестве предмета выступает наглядное знаковое образование, которое формируется сенсорным уровнем ментальной психики. Интеллект демонстрирует способность быстрой мобилизации тех информационных ресурсов, которые становятся методом. Его накладывание на предмет, дающее результат, происходит очень быстро, что и даёт эффект симультанного «схватывания». Такая скорость присуща сознанию профессиональных работников, которые накопили богатый практический опыт с высокой частотной связью некоторой предметной области и когнитивных средств. В приведённых примерах фигурировали авиаконструктор и шахматисты-гроссмейстеры, как раз обладавшие развитым эмпирическим опытом. Многие тысячи раз авиаконструктор изучал и создавал чертежи самолёта, и за это время у него сформировался набор прототипических методов на все типичные ситуации, связанные с чертежами самолётов. Они закрепились в виде устойчивых установок, срабатывающих на тот или иной чертёж. И когда авиаконструктору довелось взглянуть на чужой чертёж, установочные методы моментально обеспечили ему ещё одну беглую оценку. Поскольку в качестве метода выступают обобщённые и схематизированные знания, они придают ситуативному предмету целостный смысл. На такой продукт ориентирует и целевая установка интерпретации («Что бы это могло значить?»). Отсутствие аналитических операций и Интуиция как понимание деятельностных образцов другого индивидаС момента своего появления на свет человек включается в общение с другими людьми и только через эти связи он осваивает предметы культуры и природы. В коммуникации одного индивида с другими индивидами устанавливается феномен понимания. По своим этимологическим истокам слово «понимать» восходит к выражению «взять рукой», «ухватить суть». Если Как обретение Я Когда общение индивидов сводится к реализации множества встреч, то это даёт каждому множество аспектных восприятий, фиксирующих разные свойства личностей. Высокая повторяемость коммуникаций ведёт к формированию целостного образа того и другого индивида, обобщающего аспектные восприятия. По мнению В. Дильтея, понимание реализует некий индуктивный процесс, где постижение развивается от неопределённо-определённых частей (личностных качеств) к схватыванию целого (всей личности), а от него к углублению в отдельные части. [333] Целостная картина другой личности, собранная из мозаики восприятий, становится у её носителя методом последующих актов понимания. Вот здесь и имеет место интуиция. Допустим, юная женщина родила первенца. У них накапливаются результаты многих актов взаимного восприятия и этот опыт начинает давать свои плоды. Достаточно ребёнку послать, казалось бы, незначительный сигнал (еле слышимая возня в кроватке или Вместе с эмпирическим опытом развивается и интуитивное понимание. По мере взросления в центре внимания оказываются образцы определённого поведения и специализированной трудовой деятельности. Если юноша начинает овладевать, допустим, компьютерной графикой, то по мере роста его опытной компетентности у него обязательно будет формироваться должное понимание и интуиция лишь в данной профессиональной области. Во всех других сферах труда он останется дилетантом, не способным проявить творческий потенциал. К примеру, в своём шеститомном труде «Курс позитивной философии» О. Конт попытался осмыслить многие области интеллектуального развития человечества. Одним из предметов его исследовательского внимания стало мышление архаичных народов. Являясь профессиональным этнографом, К. Леви-Строс оценил эти «изыскания» как сугубо любительские. О. Конт начисто лишён «этнографического чутья», которое приобретается только благодаря сбору информации особого рода и работе с ней. [334] Ведущей формой практического научения является обучение через демонстративный показ. Конечно, здесь присутствует вербальное описание, но оно подчиняется опытно-эмпирической процедуре «переноса» умений «как» от некоторого мастера своего дела во внутренний мир ученика. При этом вся сложность концентрируется в элементах метода — правилах и операциях, которые недосягаемы для прямого восприятия. Компоненты предмета практики более или менее открыты для обозрения и их усвоение не представляет особого труда. Так, ученик повара фиксирует все те сырьевые составляющие пищи, которые подлежат обработке, ученик парикмахера воспринимает исходную причёску клиента. Любой ученик наблюдает некоторую последовательность поведенческих действий мастера, которые демонстрируют многообразие различных вариаций. Его целевой задачей является реконструкция тех умственных операций, которые обеспечивают реализацию материальных действий. Это возможно лишь в том случае, когда ученик выстраивает в своём сознании схему из последовательной цепочки общих правил. Её формирование проходит этапы испытания пробных образцов. Ученик формирует некий вариант схемы и начинает по нему действовать. Однако конечный продукт его трудовых усилий не сходится с образцом результата и это означает, что нужно принимать другой вариант схемы и пробовать новую тактику деятельности. Важное дидактическое значение имеют подсказки, указания и оценки мастера. Они выступают в форме некоторого союза словесных формул и адресно-указывающих действий, которые фиксируют ошибки ученика. Такой совместный опыт оказывается весьма эффективным, ибо извлечение уроков из ошибок происходит динамично. Здесь можно говорить о том, что мастер производит передачу некоторых элементов интуитивного понимания своему ученику. Если у последнего имеются некоторые задатки и он проявляет волевые усилия в овладении трудовой специальностью, то  Интуиция-понимание формируется Р. Декарт: для обнаружения явных знаний интуиции не нужны методыВ индивидуальном сознании знания могут существовать в явной или неявной формах. Р. Декарт отдал предпочтение явному бытию, ибо считал весь разум прозрачным для самого себя. Если интеллектуальная интуиция фиксирует знания в виде ясных и очевидных положений, значит, они не только истинны, но и осознаны в качестве непосредственных истин, не обусловленных работой разума. Стало быть, не только во врождённых истинах, но У картезианской концепции есть много современных почитателей

Вежбицка занимается данными собственной интуиции, аргументируя это тем, что любой учёный имеет непосредственный доступ лишь к своему опыту, который в отношении языка совпадает с сутью опытов других людей. Методом исследования данных интуиции неизбежно должна быть интроспекция (лат. «introspectare» — смотреть внутрь). Речь идёт о систематическом проникновении в глубины своего языкового сознания, где происходит очищение от личностных и поверхностных впечатлений, ассоциаций и предрассудков. [336] Примечательно то, что, хотя интуиция отвечает за предмет исследования, а интроспекция — за метод, их суть едина. Речь идёт о своеобразной «прозрачности» видения-наблюдения. Исходные слова языкового опыта самоочевидны, они не требуют усилий определения через связь с другими словами. Вот почему интуиция только фиксирует их. Казалось бы, интроспекция занята актами очищения языка от субъективных примесей и разделяет признаки преобразующей активности. Но и здесь продолжает превалировать пассивизм наблюдения. Вежбицка полагает, что единственным способом моделирования глубинных семантических структур является обнаружение предложений, синонимичных предметно-исходному предложению. Фиксация того, что есть, остаётся ведущим приёмом интроспекции.  Б. Паскаль: интуиции необходимы содержательные методы, но они скрываются в глубинах молчаливого «сердца»В трактовке научной интуиции Б. Паскаль отдал предпочтение неявной форме существования знаний. Душа имеет две главные способности — рассудок и «чувствующее сердце». Если первая функционирует более или менее открыто, то вторая действует в закрытом режиме. О сложных глубинах работы сердца намекают речь и тексты. Все знают, насколько велика разница между двумя похожими друг на друга словами в зависимости от контекста употребления. «Я мыслю, следовательно, я существую». Смыслы этого утверждения разные в уме Августина Догадка Паскаля о том, что Понятие «личностного знания» Полани ввёл для того, чтобы подчеркнуть наличие у любого индивида знаний, которые присущи только ему. Речь идёт о практическом опыте в виде специфических умений и навыков, где центральное место принадлежит способностям тела ориентироваться в пространстве и времени. Такие представления формируются в реальной жизненной деятельности, они не выражаются вербальными средствами и не осознаются своим носителем. Неявные знания существуют во внутреннем мире личности, обслуживают её потребности, но не поддаются осознанию, словесный отчёт о них невозможен. [339] Понятие «неявного знания» закрепилось в философии и психологии в качестве ведущей характеристики личного опыта. У него появились родственные понятия, подчёркивающие те или иные аспекты имплицинтности. Так, Дж. Стернберг предпочитает термин «практический интеллект», подразумевая тот здравый смысл, который возникает в структуре практических действий и обеспечивает им должную эффективность. Речь идёт о процедурных знаниях типа «как», они представляют собой набор ситуативных схем, определяющих готовность индивида действовать в конкретных обстоятельствах. Такая компетентность словами не выражается и не подлежит осознанию. [340] Уже Б. Паскаль оценил интуицию в виде формы работы молчаливого разума. Эта линия получила своё развитие у современных авторов. М. Полани объясняет интуицию действием неявного знания, Дж. Стернберг — бессознательным проявлением активности практического интеллекта. Если в былые времена среди свойств интуиции особо выделялся признак непосредственности, то ныне о нём предпочитают молчать. Связь интуиции с функционированием методов как средств интеллекта начинает обретать легитимные права. В общем плане эта зависимость объясняется влиянием бессознательного, которое вуалирует действие информационных структур, создавая видимость непосредственности. Эту стратегию можно усилить и развить, обратившись к феномену внимания. Работа внимания оставляет в тени методы интуицииДавно известно, что человеческое внимание в каждый данный момент времени имеет узкую предметную направленность. Исходя из этой черты, Э. Гуссерль построил концепцию фокальных и маргинальных областей сознания. В 1956 году американский психолог Дж. Миллер опубликовал статью «Магическое число семь, плюс — минус два?», где, привлекая результаты относительно простых опытов, показал максимально возможные размеры предмета актуального внимания. Из огромного множества внешних стимулов индивидуальное сознание способно фиксировать не более девяти единиц. Стало быть, в фокусе внимания может находиться одновременно весьма небольшая группа признаков, В определённом ракурсе сознание есть внимание, осознаётся лишь то, что стало предметом внимания. И если такое сознание актуально ориентируется всегда в одном направлении, то из этого вытекают важные следствия в отношении интеллекта. Как мы уже выяснили, его работа строится путём функционального разделения знаний на предмет и метод. Эти блоки образуют нелинейную композицию, где предмет выражает один уровень сознания (периферию), а метод представлен более значимыми значениями (глубинный уровень). В эмпирическом опыте предмет и метод конституируются почти одновременно. Что происходит здесь с процессом внимания? Поскольку первым формируется предмет, задающийся извне, то он и попадает в зону внимания. В ней оказывается и познавательный результат, получающийся из смысловой трансформации предмета, которая протекает относительно быстро. Как раз в таком режиме и действует «естественная установка» (Э. Гуссерль), присущая практическому интеллекту. В таком случае вне области внимания остаётся метод, ибо его позиция расположена «вне» предметного блока. Внимание не может быть направлено сразу в двух различных направлениях и если оно нацелилось на предмет, то тем самым из поля его действия выпадает метод. «Векторы» осознающего внимания и активности метода совпадают своей направленностью на предмет, но как раз эта слитность и не позволяет лучу сознания осветить орудие интеллекта, которое остаётся в «тени». Таковы корни классической иллюзии неинструментальности интуиции.  После интуиции исследовательская культура требует рефлексиюВ оценке интуитивного опыта специалистов-практиков очень часто используется слово «чутьё». Оно не имеет строго понятийного смысла и чаще всего выражает некие ощущения того, как надо действовать в данной практической ситуации. Отсутствие нужных слов усиливает впечатление органической сращенности понимания с действиями, которые ведут к успеху. Безнадёжны ли здесь попытки дать словесный отчёт? Познавательная культура развивается в направлении позитивных сдвигов, так считает немецкий исследователь Д. Дёрнер. В подтверждение он приводит множество практических ситуаций и извлечения из них некоторых осознанных уроков. Вот одна из них. Некий врач с большой уверенностью диагностировал определённое заболевание и не мог объяснить словами то, как он это делал. И тем не менее серия бесед его с Дёрнером как методологом выявила некоторые особенности медицинской интуиции. Оказалось, что врач обращал внимание на профиль тени нижней части тела пациента. И вот отклонение формы сокращения мускулатуры от некоторой нормы стало для него сущностным признаком болезни. [341] Данная история отличается рядом обстоятельств. Прежде всего, интуиция врача стала общим приёмом, который действовал неоднократно. Понимания достиг не один врач, Деятельность Д. Дёрнера является типичным примером сознания-рефлексии. Для неё характерна научная культура с тремя этапами: