1Прежде всего я должен сказать, что полностью разделяю ту принципиальную позицию, которая была изложена здесь тов. Грушиным, но постараюсь усилить некоторые её положения и дополнительно обосновать их. Разногласия между двумя точками зрения, изложенными в материалах дискуссии, — между точкой зрения Субъективное желание всех наших исследователей быть материалистами и диалектиками не вызывает сомнения. Однако, Действительно, что значит применять диалектический метод в изучении мышления? Это прежде всего означает, что формы, законы и правила мышления нужно рассматривать как возникающие на определённом этапе, как развивающиеся через противоречия, как переходящие в другие, более сложные формы, законы и правила и, следовательно, как исторически ограниченные. Если мышление развивается, то, значит, оно должно было иметь ряд исторических этапов, отличающихся друг от друга. А отсюда следует, что нельзя говорить о законах и формах мышления вообще, а нужно говорить о законах и формах определённых этапов мышления. Из этого, в свою очередь, вытекает необходимость чётко разграничить эти этапы мышления и выделить их отличительные особенности. Этого не делает ни одна из указанных групп логиков. Правда, точка зрения, представленная Итак, диалектический метод прежде всего требует исторического рассмотрения процессов мышления. Чтобы не быть голословным, я сразу же намечу — хотя бы в общих чертах и грубо — схему основных этапов развития мышления:

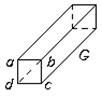

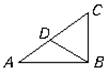

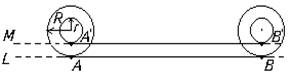

Каждый из этих этапов имеет свои характерные формы и законы мышления, свою форму понятий, свои категории, свои типы суждений и умозаключений. Это деление имеет значение не только в плане историческом, то есть при анализе развития мышления, но и при анализе современного мышления. В процессе исторического развития, при переходе от одного этапа к другому, ряд форм мышления, характерных для предшествующего этапа, не исчезает, а сохраняется, лишь частично перерабатываясь на основе новых форм, категорий и законов. Поэтому современное мышление содержит, хотя Заметим, кстати, что в этой связи так называемая диалектическая логика оказывается частью общей логики, а именно — логикой, исследующей диалектическое мышление, его особые специфические формы. Этот вопрос ни в коем случае нельзя путать с вопросом о том, на основе какого метода должна строиться логика в целом. Именно второй вопрос является основным для сегодняшнего дня, именно он лежит в центре всех споров, хотя, конечно, изучение диалектических форм мышления представляет наибольший интерес для будущего. Здесь, в связи с дальнейшим, мне важно разобрать основное различие между чувственным мышлением и абстрактно-логическим мышлением. Сравним такие абстракции, как «стол», «дом», и так далее, и такие, как «масса», «напряжение», «энергия», и так далее. Из чего складывается содержание первых? Прежде всего, из соответствующих чувственных образов — ощущений, восприятий, представлений. Гегель подобные формы даже не называл понятиями, а квалифицировал как представления. И действительно, такая форма представляет собой слово, условно-рефлекторно связанное с соответствующим представлением. Здесь, конечно, возникает вопрос: действительно ли слово обозначает соответствующий чувственный образ? Я, например, считаю, что нет. Но это уже другой вопрос. Важно, что подобные абстракции имеют чувственное содержание. Абстракции же второй группы, такие, как «напряжение», «масса», и так далее, напротив, не имеют непосредственно соответствующих им чувственных образов, или, другими словами, не имеют чувственных эквивалентов. Ясно, что они образуются и функционируют по иным законам, чем первые. Первые относятся к чувственному этапу, или к чувственному «этажу», мышления, а вторые — к абстрактно-логическому этапу и образуются путём сложных умозаключений абстрагирования. Я буду называть их логически опосредствованными абстракциями. Но и внутри абстрактно-логического мышления нужно отличать такие абстракции, как «энергия», «напряжение», «масса», от таких понятий, как «капитал» и «империализм». Первые являются абстракциями, то есть односторонним — «абстрактным» — отражением объекта, вторые же охватывают предмет во многих его опосредствованиях и отношениях, то есть в его конкретности, являются, иначе говоря, логически конкретными образами объектов. Совершенно ясно, что чувственные «понятия», такие, как «стол», «стул», «дом», функционируют по иным законам, нежели такие абстракции, как «энергия» или «масса», и по совершенно другим законам функционируют такие понятия, как «капитал» и «империализм». Однако как логики первой группы, так и логики второй группы не различают этих понятий. В своих исследованиях они всецело остаются в области чувственного мышления доаристотелевского и аристотелевского времени — с тем только различием, что, отдавая дань времени, вместо «Сократ смертен» они говорят теперь: «Некоторые колхозники — комсомольцы». Подходя ко всем этим этапам и этажам мышления с одинаковой поверхностной меркой понятия вообще, суждения и умозаключения, логики как той, так и другой группы не видят необходимости в особом изучении современного научного мышления. Итак, между двумя точками зрения, представленными, с одной стороны, По существу отрицая развитие форм мысли, рассматривая мышление вообще, представители обеих групп остаются всецело в области чувственного мышления и не рассматривают, не изучают современного, научного мышления, которое использует, по большей части, логически опосредствованные абстракции и сложные конкретные понятия. А между тем конкретные науки выдвигают свои требования к логике. Они нуждаются в настоящей логике, которая могла бы исследовать и обобщать основные законы и правила современного научного исследования, законы и правила построения теорий. Несколько месяцев тому назад, в ноябре или декабре 1953 года, я присутствовал на всесоюзном совещании в Институте общей и неорганической химии (ИОНХ). От оргкомитета было сказано следующее: «На совещании по теории металлических сплавов, состоявшемся в мае 1952 годав Институте общей и неорганической химии им. Нужно, однако, сразу же сказать, что задача и цель совещания были сформулированы не совсем правильно. Речь шла не об определении какого-либо отдельного понятия — для этого, как вы сами понимаете, не надо было собирать конференцию, — Поэтому, по существу, предметом обсуждения второго совещания должен был стать вопрос о том, как вообще строить заново всю систему понятий химии — химическую теорию. В этом косвенно признавался один из докладчиков на совещании, профессор К сожалению, почти никто из лиц, принимавших участие в дискуссии, не осознавал достаточно ясно, что поднятый вопрос является, по крайней мере наполовину, логическим, теоретико-познавательным. Ближе всех к пониманию проблемы, стоявшей перед совещанием, подошёл второй докладчик, профессор Так как один и тот же объект изучается с различных точек зрения, в различных отношениях, и результатом этих исследований являются различные абстракции, каждый раз отражающие предмет неполно и односторонне, то возникает вопрос: как соединить или, вернее, как привести в соответствие друг с другом все эти абстракции, как создать конкретное, охватывающее наибольшее число сторон, понятие об объекте? Отсюда вытекал второй вопрос: какая абстракция (соответственно, какое свойство) должно быть взято за исходное при построении теории, то есть системы понятий? До сих пор исходным понятием в химии было понятие химического соединения, обозначавшее ряд определённых свойств, которые всякая теория химии брала за исходные. К таким свойствам, в частности, относилось постоянство состава, выраженное в химической формуле. Открытие академиком Но решение такого вопроса в свою очередь упирается в следующий вопрос: что такое понятие, каковы законы его образования и функционирования? Как я уже сказал, только двое или трое из всех выступавших — не скажу понимали — догадывались, что проблема упирается в логику. Поэтому, естественно, никто из выступавших, кроме профессора Повторяю, товарищи, это вполне естественно, Чтобы напомнить вам о связи логики с конкретными науками, я приведу два примера. Один из времён логики периода преобразования химии в конце XVIII века, другой — относящийся к началу XX века. Знаменитый преобразователь химии А. Лавуазье начинает свой учебник следующими знаменательными словами: «В процессе этой работы я понял всю не замечавшуюся мной раньше очевидность принципов, положенных Кондильяком в основу его «Логики» и некоторых других его сочинений. Он устанавливает, что мы мыслим лишь при помощи слов; что речь представляет собой по существу настоящий аналитический метод; что алгебра — самый простой, самый точный и лучше всего приспособленный к своей цели способ выражения — является одновременно и языком, и аналитическим методом; наконец, что искусство мыслить сводится к совершенно построенной речи… Вся наука, естественно, слагается из трёх элементов: из ряда фактов, составляющих материал науки; понятий, являющихся их отражением; слов, их выражающих. Слово должно заставить родиться идею; идея должна выражать факт; все вместе — три оттиска одной и той же печати… Как бы ни были достоверны факты, как бы ни были верны порождаемые ими понятия, они будут передавать лишь неверные представления, если у нас не будет точных выражений для их передачи. Единственное средство избежать заблуждений состоит в том, чтобы устранять или по крайней мере упрощать, насколько возможно, до минимума субъективные суждения, которые одни только и могут нас свести с правильного пути, чтобы подвергать их постоянной проверке опыта…» [Лавуазье 1931: Результатом приложения логики к химии явилось кардинальное преобразование языка химии, преобразование всей номенклатуры, проделанное Лавуазье совместно с Гитоном де Морво и Фуркруа. Значение этого шага в формировании химии трудно переоценить. Обратимся к более позднему времени, к работам замечательного русского учёного, создателя современного физико-химического анализа — академика В докладе «Соединение и химический индивид», сделанном на I Всероссийском съезде преподавателей физики, химии и космографии (1914), Курнаков утверждает: «В развитии наук существуют периоды, когда накопление новых данных заставляет внимательно вглядываться в историю прошлого. При неудержимом движении вперёд назревает потребность в критическом рассмотрении главных понятий, составляющих фундамент научного здания. Путём всестороннего изучения должны быть указаны условия и границы применяемости основных определений. В подобном положении находятся в настоящее время логика, математика, физика, биология. Точно так же и для химии беспримерный рост фактического материала, неожиданные открытия новых областей настоятельно требуют пересмотра наших воззрений на логическую структуру таких понятий, как элемент, соединение, раствор, индивид, которые, казалось бы, установлены с незыблемой прочностью великими основателями нашей науки» [Курнаков 1925: 5]. Всё это заставляет Курнакова обратиться к современной ему логике: «Обширными работами по теории понятия в последнее время выяснены способы образования понятий в различных областях человеческого знания». И далее, он излагает опубликованную незадолго перед этим теорию Э. Кассирера о классификационных и математических, функциональных понятиях. Логика Кассирера служит подспорьем, а может быть, и указателем в тех преобразованиях теории, которые он предпринял [1]. Сравнивая между собой понятия индивида и соединения, Курнаков, на основе теории Кассирера, приходит к выводу, что «в химии, совершенно так же, как в минералогии, зоологии и других естественных науках, индивид должен представлять реально существующий объект, с которого начинается исследование», а понятие соединения является абстрактным, то есть односторонним понятием, отображающим реальные тела лишь с одной стороны и лишь одну их часть. «Если стать на эту точку зрения, то класс индивидов, отвечающих соединениям постоянного состава, ни в коем случае не может исчерпывать всей современной химической области». Кроме того, «в реальной действительности непосредственным начальным объектом химического, или правильнее, физико-химического изучения является фаза … Самостоятельно существующая фаза является носительницей индивидуальных свойств и вещественным проявлением идеального комплекса атомов или составных частей, которые мы принимаем в соединении» (там же. — Здесь Курнаков подходит к исключительно важному и принципиальному различию между понятиями, отражающими реальный предмет с его чувственно воспринимаемыми свойствами, и абстракциями, отражающими тоже реальные, но чувственно никак не воспринимаемые свойства и отношения этих же предметов. Мы можем оставить в стороне то обстоятельство, что Кассирер был идеалистом и что поэтому многие его положения неверно отражают действительность, искажают её. Нам важно подчеркнуть, что Курнаков вплотную интересовался логикой и что её положения служили подспорьем в его теоретических построениях. Современная наука нуждается в логике. Я стремился показать это на примере совещания по определению понятия химического соединения, Итак, действительно принципиальное разногласие и противоречие имеется не между двумя представленными в материалах к дискуссии позициями, а между потребностями науки, можно сказать, потребностями самой жизни, и всей нашей логикой. Я предъявляю обвинение нашей логике в том, что она потеряла свой предмет, в том, что она не изучает современного научного мышления, в том, что в своей настоящей форме она никому не нужна. Я прошу представителей обоих направлений выйти сюда и ответить на вопросы: что именно они изучают? какое мышление является объектом их исследования? в каких работах отражён их труд? Я думаю, что они не смогут с честью ответить на эти вопросы, ибо уже давно единственным объектом, с которым они имеют дело, стали категории, взятые напрокат из устаревших метафизических теорий логики. Я уже сказал, что проблема, вставшая перед совещанием по определению понятия соединения, носила, по крайней мере наполовину, логический характер, и её решение значительно облегчилось бы участием логики. Логика должна исследовать и обобщать основные современные приёмы абстрагирования, она должна найти основные законы развития понятий и сформулировать правила построения теорий, то есть систем понятий. Решение всех этих вопросов логикой значительно бы облегчило работу наших специалистов-теоретиков. Я постараюсь наметить некоторые положения, в связи с которыми только и может, на мой взгляд, плодотворно развиваться в дальнейшем наша логика. Речь будет идти о процессе познания от явления к сущности и об объяснении явления на основе сущности. 2У нас очень часто, повторяя слова Что такое движение от явления к сущности или движение от чувственно-конкретного к логически-абстрактному? Прежде всего следует отметить, что на ранних этапах исторического развития человек обозначал словами, и тем самым отражал в абстракциях, те ощущения, которые в нём вызывали предметы, и те отношения между предметами, которые он мог наблюдать, слышать, осязать, то есть данные ему непосредственно в чувствах. Это были чувственные абстракции, отражающие предметы в их отношениях к другим предметам, в их опосредствованиях. По мере развития общественной практики число таких абстракций становилось всё большим. Все эти знания обладали, однако, одним очень существенным недостатком: основываясь на них, ничего нельзя было сказать о том, как будет вести себя тот или иной предмет при взаимодействии с каким-либо новым предметом. Человек же хотел знать не только то, каков предмет в отношении к другим, но  И вот с помощью довольно сложных умозаключений, комбинируя по определённым законам эти чувственные абстракции, человек стал создавать сложные, логически опосредствованные абстракции, абстракции, не имеющие чувственных эквивалентов, построенные, безусловно, в конечном счёте на основе чувственных показаний, но уже не имеющие непосредственно им соответствующих ощущений, восприятий и представлений. Чтобы сделать понятной эту мысль, я приведу несколько простых примеров. 1.Вся алхимия находится в области чувственного мышления. Чтобы выяснить, каковы будут результаты взаимодействия двух тел, она имеет лишь один способ — нужно привести эти тела во взаимодействие. В современной химии, имея формулы двух каких-либо соединений, ещё никогда не взаимодействовавших друг с другом, формулы, полученные сложным опосредствованным путём на основе изучения взаимодействия этих тел с другими, мы заранее Но что представляет собой химическая формула какого-либо тела? Она представляет собой понятие (абстракцию), не имеющее чувственных эквивалентов, то есть не имеющее непосредственно связанных с ним ощущений, восприятий и представлений. Как складываются такие абстракции? Тщетно ждать ответа на этот вопрос от современной формальной логики. Она этого не изучала, не хочет изучать, да если и захочет, то не сможет, ибо вся система имеющихся у неё понятий непригодна для этого. Я обращаюсь к представителям и защитникам формальной логики. Пусть они объяснят возникновение хотя бы одной логически опосредствованной абстракции, не отказываясь при этом от своих исходных понятий. 2.Возьмём для примера законы движения Аристотеля и Галилея. Аристотель, наблюдая движение тел, сформулировал законы — что тела сохраняют свою скорость, пока и поскольку на них действуют силы, что тела падают тем скорее, чем они тяжелее. Сравним эти законы с законами Галилея и Ньютона, создателей новой механики: тела сохраняют свою скорость, пока и поскольку на них не действуют силы; тела падают на землю одинаково скоро, независимо от их веса. Законы Аристотеля являются чувственными, а законы Галилея и Ньютона абстрактно-логическими, первые — ложными, а вторые — истинными. Но что здесь характерно, так это то, что ложные законы Аристотеля отражают реальную объективную действительность точнее, вернее, чем истинные законы Галилея и Ньютона, взятые сами по себе. В процессе движения от явления к сущности, от чувственно-конкретного к логически опосредствованному абстрактному люди переходят к абстракциям, обозначающим качества и отношения, которые уже не имеют чувственных эквивалентов, но зато эти абстракции таковы, что на их основе можно объяснить все остальные свойства и отношения изучаемых объектов. Вот Как возникают абстрактные законы? Ответа на этот вопрос тщетно ждать от формальной логики. Она этого не изучала, не хочет изучать И опять я обращаюсь к представителям и защитникам формальной логики. Пусть они объяснят возникновение хотя бы одного абстрактного закона, пользуясь лишь своим арсеналом понятий. Итак, мы с вами вкратце разобрали процесс движения от чувственно-конкретного к логически-абстрактному, или, как я буду говорить, процесс «нисхождения». Но на этом процесс познания не заканчивается. Как мы уже видели, законы Галилея и Ньютона сами по себе не отражают действительности. Рассматриваемые как адекватное отражение действительности, они ещё более ложны, чем законы Аристотеля. Точно так же из приведённых мной раньше высказываний Каждая абстракция оказывается односторонним, неполным отражением предмета. Нужно ещё Это процесс не менее труден, чем предыдущее движение от конкретного к абстрактному, и совершается по определённым законам. По каким? Ответа на этот вопрос тщетно ждать от современной логики. Она не изучает этого процесса, не хочет изучать, да И вновь я обращаюсь к представителям и защитникам формальной логики — пусть они скажут, где, когда, в каких работах они исследовали процесс восхождения от абстрактного к логически-конкретному. Они этим не занимались, хотя К. Маркс в своём знаменитом «Введении к критике политической экономии» прямо указывал, что такой процесс имеет место в научном исследовании Совокупность всех суждений и умозаключений, с помощью которых мы, начиная с чувственно-конкретного, переходим к чувственно-абстрактному, затем к логически-абстрактному и, в конце концов, вновь восходим к логически-конкретному, — весь этот процесс, рассматриваемый как результат научного исследования, представляет собой современное понятие. Только вся эта сложная система, вся совокупность абстракций, связанных в суждения и умозаключения, является знанием о том или ином предмете. Классическим примером такого понятия являются три тома «Капитала» Маркса. Процесс нисхождения от чувственно-конкретного к логически-абстрактному и восхождения от логически-абстрактного к логически-конкретному составляет основу современного научного мышления. Только на его общей основе могут быть исследованы все частные приёмы и методы абстрагирования, все законы функционирования и развития форм нашей мысли. Я проиллюстрирую этот процесс на примере. Недавно мне пришлось столкнуться с очень интересным и показательным для логика фактом. Читая статью «Металлы» в первом издании БСЭ [Металлы 1938], я узнал, что «металлы — химические элементы (курсив мой. — Сначала я думал, что это грубая субъективная ошибка автора и редакции БСЭ. Но потом выяснилось, что подобные или похожие определения встречаются едва ли не в каждом учебнике, чуть ли ни в каждой работе по физической химии и металловедению. Дело оказалось серьёзным. Факт, с которым я столкнулся, свидетельствовал, что многие наши исследователи-специалисты не имеют необходимой культуры мышления. Я имею в виду не субъективную культуру мышления; речь идёт о культуре мышления объективной, то есть о настоящей теоретико-познавательной подготовке, о знании специфических законов, управляющих мышлением, о знании природы и назначения абстракций и понятий. Оказалось, что наши исследователи-специалисты очень плохо разбираются в природе и назначении различных форм мышления. Но это не столько их вина, сколько — беда. Исследовать мышление должна логика, найти и сформулировать законы мышления должна логика, наконец, довести результаты своих исследований до сведения учёных-специалистов тоже должна логика. А она ничего этого не делает — не исследует, не выявляет и не сообщает. Вследствие этого и возникают в специальных исследованиях, статьях, теориях грубые логические ошибки, вроде той, о которой я вам только что рассказал. Желание вскрыть причину обнаруженной ошибки заставило меня заняться историей понятия «металлы». Термин «металлы» произошёл, В древности были известны восемь металлов: золото, серебро, медь, олово, свинец, железо, ртуть и (в странах Востока) сурьма. В Средние века были открыты цинк, висмут и мышьяк, во многом сходные с уже известными металлами, но значительно менее ковкие. А поскольку ковкость была одним из основных физических признаков, которые фиксировались в понятии «металлы», то вновь открытые тела, а вместе с ними и сурьма, были выделены в особую группу полуметаллов. Деление «металлов» на собственно металлы и полуметаллы существовало ещё в середине XVIII века. В 1763 году По своему составу «металлы» вплоть до конца XVIII века считались телами сложными, или, как тогда говорили, смешанными. Это представление восходило к учению Аристотеля и было одним из основных воззрений в эпоху алхимии и флогистона. Лишь в конце XVIII века французский химик А. Лавуазье показал, что «металлы» являются телами простыми, не разложимыми далее на составные части. В предложенной Лавуазье классификации (1789) простые вещества разделены на четыре группы; наряду с двумя другими группами здесь выделены «простые вещества неметаллические» и «простые вещества металлические». В основу разделения простых тел на металлические и неметаллические Лавуазье положил внешние физические признаки. По химическим же свойствам он не противопоставлял эти две группы веществ, полагая, что при окислении (то есть при одном из основных химических процессов) они ведут себя совершенно одинаково — соединяясь с кислородом, образуют кислоты. Дальнейшая история развития понятий «металлы» и «неметаллы» тесным образом связана с историей развития понятий «элемент» и «простое тело». Согласно господствовавшему со времени Аристотеля учению, элементами называли гипотетические составные части тел, так называемые «начала», каждое из которых считалось носителем определённых качеств. В XVIII веке А. Лавуазье, вслед за английским учёным Р. Бойлем (XVII век), отказался от такой трактовки понятия «элемент» и свёл его к понятию простого вещества, существующего реально, получаемого практически и неразложимого на какие-либо составные части. Отождествление понятий «элемент» и «простое вещество» было необходимо для освобождения химии от умозрительных метафизических субстанций (флогистон и другие) и диктовалось всем её развитием. Однако в связи с дальнейшим качественным и, в особенности, количественным изучением химических реакций уже в начале XIX века встал вопрос о необходимости отличать простое вещество с его физическими свойствами от того же вещества, вошедшего в соединение, потерявшего благодаря этому все свои реально воспринимавшиеся физические свойства и характеризующегося лишь относительным весом и химическим сродством к другим веществам. В начале XIX века в химии стала утверждаться атомистическая теория Дж. Дальтона, согласно которой химические реакции рассматривались как соединения «простых атомов» или «атомов простого вещества» в «сложные атомы» (то есть в молекулы — по современной терминологии). Тем самым эта теория сводила понятие элемента к понятию атома. Дальтон первым ввёл символическое обозначение соединений, изображая «простые атомы» кружками. Таким образом, от понятия тела, отображавшего реально существующие и наблюдаемые на опыте тела, он переходит к логически опосредствованной абстракции атома. Какие свойства можно приписать этим, на опыте не наблюдаемым объектам? Дальтон рассматривал всякое простое тело, как состоящее из одинаковых простых, то есть далее неразложимых, атомов. Простым атомам Дальтон приписывал все те свойства, которыми обладало соответствующее простое тело. Сейчас нам известно, что это был незаконный шаг. Но пока, сам по себе, он ещё не содержал противоречия. Сложные тела Дальтон рассматривал как состоящие из «сложных атомов», которые, в свою очередь, состоят из двух, трёх или большего числа «простых» атомов. Какими свойствами обладают «простые» атомы в соединениях? Можно ли приписывать им все свойства простых тел? И если нельзя, то какие же свойства им можно приписывать? Этот вопрос занимал важное место в спорах химиков в первой половине XIX века. В соединении атом перестаёт быть представителем простого тела и, следовательно, теряет все те свойства, которые присущи простому телу. В соединении «простой атом» имеет права только на те свойства, которыми обладает абстракция «элемент», обозначающая простую составную часть какого-либо сложного тела; как таковое оно может обладать лишь способностью более или менее активно соединяться с другими телами, или, как тогда говорили, той или иной степенью «сродства». В таком двойственном употреблении понятия «атом» уже крылось противоречие. Атом как представитель простого тела обозначал одну группу свойств, а атом как элемент, то есть как составная часть соединения, — другую. Первое ещё могло Многие позднейшие исследователи, принявшие атомистическую гипотезу Дальтона, понимали, что символу атома нельзя приписать никаких свойств простого тела. Некоторые из них считали, что символ элемента обозначает не что иное, как только атомный вес, или атомный эквивалент (я беру процесс в общем, не останавливаясь на деталях в процессе формирования этих понятий, хотя именно это и представляет наибольший интерес для логики). Другие исследователи считали, что атомы обладают многими свойствами, которые ещё предстоит исследовать. Переход от понятия тела, отображавшего чувственно воспринимаемые свойства реальных тел, к понятиям элемента и атома, отображавшим уже не только чувственно воспринимаемые свойства, представляет собой начало процесса нисхождения к логически-абстрактному. Стремясь объяснить, почему одни атомы (элементы) вступают во взаимодействие, образуя химические соединения, а другие — нет, то есть стремясь найти причину химического сродства одних элементов к другим, шведский химик Я. Берцелиус выдвинул в Расположив известные в то время элементы в ряд от наиболее электроотрицательного — кислорода — до наиболее электроположительного — калия, Берцелиус разделил их на две группы: электроположительные элементы, выделяющиеся при электролизе на отрицательном полюсе (это все были металлы), и электроотрицательные элементы (наиболее характерными из которых были металлоиды — неметаллы). Берцелиус указывал на то, что «металлы», в противоположность металлоидам, дают основные окислы, имеющие электроположительный характер. Здесь наглядно проявляется одна из интереснейших сторон процесса познания. С одной стороны, атомам, как чувственно не воспринимаемым образованиям, нельзя приписать никаких чувственно наблюдаемых свойств, От чувственного здесь осталось, как говорит Гегель, лишь форма. В основу созданной Берцелиусом новой классификации были положены не физические свойства простых тел, а электрохимические и выводимые из них химические свойства атомов этих тел. Таким образом, в понятии «металлы» возникла двойственность. Вследствие недостаточно чёткого разграничения понятий элемента и простого тела, к установившемуся в течение многих веков представлению о «металлах» как о телах, обладающих определённой совокупностью физических свойств, был добавлен другой признак — электрохимические свойства атомов соответствующих элементов. Тот факт, что атомам нельзя приписывать свойств простых или сложных тел, тот факт, что многие свойства тел определяются характером связи между ними, тот факт, что подобные приписывания приводят к противоречию, — эти факты всё больше осознавались с открытием явлений изоморфизма ( Зарождение теории строения привело к необходимости закрепить понятие молекулы на съезде в Карлсруэ. Именно молекуле было решено приписывать все внешние свойства тела, а атому совершенно иные — внутренние, глубинные качества, из которых в то время намечалось лишь одно — постоянство веса. Таким образом, только к Развитие во второй половине XIX века металловедения, Периодический закон Менделеева — основа современной классификации элементов. Излагая сущность периодического закона, Менделеев прежде всего указывал на коренное различие понятий об элементах Введённое Берцелиусом деление элементов на две группы (электроположительных металлов и электроотрицательных неметаллов) с открытием и обоснованием периодического закона оказалось весьма относительным и условным и потеряло своё самостоятельное значение для рассмотрения химических свойств элементов. Выяснилось, что электрохимические свойства, положенные в основу такого деления, также являются периодической функцией порядкового номера, изменяются постепенно и определяются положением элемента в периодической системе. Таким образом, работы Менделеева завершили один этап процесса нисхождения. Выделенный им из всех свойств атомный вес элементов оказался тем сущностным свойством, от которого зависят все остальные. В дальнейшем за этим свойством были обнаружены ещё более глубокие свойства атомов, а сам атомный вес оказался зависимым от них. Работы Мозли, Бора, Резерфорда, Паули и других составляют уже новый этап в процессе нисхождения. Он кончился с выделением ядра и электронных оболочек атомов, но его место занял следующий этап нисхождения — исследование внутриядерных закономерностей. Понятие атома-элемента всё более отделялось от понятия простого тела, а понятие соединения от понятия сложного тела — по мере того, как выяснялось, что внешние свойства тел не могут быть просто выведены из свойств атомов и соединений. Поэтому параллельно с учением об элементах и на его основе развивалось учение о структуре и строении простых и сложных тел, в частности, учение о структуре и строении тел металлических. В середине XIX века в связи с общим развитием металлургии возникла металлография. Она стремилась объяснить, почему при одном и том же составе многие металлические тела часто имели совершенно различные свойства. Первоначально металлографические исследования заключались в изучении поверхности излома или шлифа металлов путём визуального наблюдения или с помощью микроскопа. Возникло понятие о структуре металла, которая в зависимости от размеров «зерна», обнаруженного на поверхности излома или шлифа, определялась как крупно- или мелкозернистая. В дальнейшем, в Развитие в конце XIX века физико-химического анализа, составляющего один из основных методов современного металловедения, позволило выяснить ряд зависимостей между составом различных сплавов, их структурой и физико-механическими свойствами. Однако только с помощью методов рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа ( Было выяснено, что все наиболее характерные свойства металлов — высокая электро- и теплопроводность и её изменение с температурой, термоэлектричество, термоэлектронная эмиссия (то есть способность испускать электроны при нагревании), «красная граница» фотоэффекта (то есть низкие значения минимальной энергии светового кванта, вызывающей выход электронов из металла), электронно-инерционный эффект и, вероятно, также атермическая составляющая пластичности (благодаря которой металлы, в отличие от других тел, сохраняют значительную пластичность даже при температурах вблизи абсолютного нуля), особенности магнитных свойств и гальвано-магнитный эффект и так далее, — то есть свойства, характеризующие так называемое металлическое состояние, суть проявления одной и той же физико-химической сущности металлов, а именно наличия в этих телах легкоподвижных электронов, способных отщепляться от атомов и находится в особом, так называемом «полусвободном» состоянии. Металлическое состояние возникает в комплексе атомов тогда, когда, благодаря взаимодействию последних при их достаточном сближении, неустойчивые внешние электроны утрачивают связь с отдельными атомами и «обобществляются» оставшимися положительными ионами. Это приводит к упорядочению связей Металлофизика выявила некоторые зависимости, существующие между строением кристаллических решёток металлов и их физическими и химическими свойствами. В то же время многие закономерности их кристаллического строения получили объяснение на основе периодического закона Менделеева и теории строения атомов. Тем самым был установлен последовательный ряд зависимостей между элементарным химическим составом, кристаллическим строением и внешними физико-механическими свойствами металлов. Таким образом, изучение вещества привело к тому, что абстракции, отражающие его свойства, группируются уже по меньшей мере в четыре «этажа»: 1. Ядро и отношения между его составными частями. 2. Атом и отношения между его составными частями. 3.1. Молекула и отношения между её составными частями. 3.2. Отношение между молекулами в теле. 3.3. Кристалл как коллектив многих атомов, определённым образом связанных между собой. 4. Свойства простых и сложных тел в их отношении к другим макротелам. Свойства и закономерности второго этажа объясняются (выводятся) на основе свойств и закономерностей первого этажа; свойства и закономерности третьего этажа выводятся из свойств и закономерностей второго этажа; наконец, свойства четвёртого этажа могут быть объяснены лишь на основе свойств и закономерностей третьего этажа, если только в процессе дальнейшего изучения, что вполне возможно, не появятся ещё промежуточные этажи свойств и абстракций. Теперь, чтобы объяснить внешние свойства тел, в частности, металлов, нужно проделать сложную цепь выведений одних отношений и свойств из других, начиная с самого глубокого этажа и заканчивая последним, верхним. Это и будет процессом восхождения от абстрактного к логически конкретному. Вся система суждений и умозаключений, с помощью которых осуществляется процесс нисхождения и восхождения, взятая как результат, будет понятием о теле, в частности, о металле. Этих процессов современная логика — я имею в виду ту логику, которая господствует сейчас, то есть формальную логику — не только не изучает, но, возможно, что она и не подозревает об их существовании. А наши естествоиспытатели нуждаются именно в такой логике — в логике исследований Именно отсутствие настоящей логики, изучающей законы образования и функционирования современных научных понятий, логики, которая была бы близкой и полезной нашим учёным, обусловливает те грубые ошибки, на которые я указывал. В частности, определение понятия металла в настоящее время не может ограничиваться случайным перечислением отдельных свойств, перечислением, связывающим все свойства союзом «и». Теперь, чтобы изложить понятие о металле, нужно проделать весь процесс восхождения от самого глубинного, существенного свойства к внешним, чувственно воспринимаемым. Это является сейчас обязательным в изложении всякого научного понятия, всякой теории, и нарушение этого правила неминуемо будет приводить к глубоким ошибкам и противоречиям. Приведу ещё пример. Вывод эмпирического (чувственного) закона Бойля — Мариотта в механистической молекулярно-кинетической теории газов является одним из простейших, но довольно характерным примером восхождения от логически-абстрактного к логически-конкретному. Основным понятием этой теории является понятие об абсолютно твёрдой частичке (молекуле), находящейся на таком большом расстоянии от других частичек, что молекулярными силами можно полностью пренебречь. В таком случае, по закону инерции, каждая частица должна двигаться прямолинейно (если пренебречь влиянием силы тяжести, вызывающей крайне незначительные искривления) и равномерно до тех пор, пока столкновение с другой частицей или с каким-нибудь препятствием не заставит её отклониться от своего направления. При таком предположении легко элементарным путём (делая ряд упрощающих предположений) найти величину давления, оказываемого газом на стенки сосуда — сумму тех ударов, которые частицы газа постоянно наносят каждой единице поверхности стенки. Применим аппарат механики. Обозначим число молекул в единице объёма через N, массу каждой частицы через m, скорость (для упрощения примем её одинаковой для всех частиц [2]) через G. В таком случае каждая частичка (рассматриваемая как абсолютно упругая) при нормальном (то есть перпендикулярном к поверхности) ударе о стенку сосуда должна сообщить ей количество движения 2mG. Хотя лишь сравнительно небольшая доля всех частиц ударяет нормально о стенку, мы можем принять для простоты (как это сделал Бернулли, первым проделавший этот вывод), что молекулы движутся только по трём направлениям — вертикальному и двум взаимно перпендикулярным горизонтальным. Из этого предположения вытекает, что перпендикулярно к рассматриваемой нами стенке мчится 1/6 всего числа частиц нашего газа. Так как, по обозначению, каждая молекула проходит в единицу времени G единиц длины, то за единицу времени успеют дойти до рассматриваемой нами единицы поверхности стенки abcd только те частицы, расстояние от которых до этой поверхности в начале этого промежутка времени было меньше G. Объём этой призмы был G, число частиц газа, заложенных в ней — GN, а следовательно, число частиц, летящих по направлению к стенке и успевающих о неё удариться или передать ей удар через посредство других частиц, будет 1/6 GN.  Следовательно, суммарное количество движения, которое наш газ сообщит единице поверхности стенки за единицу времени будет равно 1/6 GN 2mG = ⅓ NmG2. Той же величине должна равняться и сила, которую надо употребить, чтобы площадка не сдвинулась с места, то есть давление P, испытываемое стенкой. Произведение же Nm (масса одной молекулы на число молекул в единице объёма) представляет собой не что иное, как массу единицы объёма газа, то есть его плотность r, следовательно, давление Так как по механической теории тепла температура газа зависит от средней скорости движения его молекул, то G при данной температуре должно оставаться постоянным, а следовательно, P при данной температуре должно быть пропорционально r, то есть давление газа пропорционально его плотности, — иначе говоря, закон Бойля — Мариотта есть непосредственное следствие кинетической теории газов. Излагая этот вывод, я не ставил перед собой задачу исследовать логические формы внутри этого процесса, хотя это и составляет непосредственную задачу логики. Я стремился доказать только то, что существует процесс восхождения от абстрактного к логически-конкретному, и что весь этот вывод в целом представляет собой понятие о законе Бойля — Мариотта. Исследование отдельных логических форм внутри этого вывода составляет дальнейшую задачу логики. Как мне кажется, решить эту задачу с помощью обычных понятий формальной логики невозможно. Они выделяют общее, а здесь важно выделить специфику этого процесса. Процесс движения от явления к сущности и последующее объяснение явления на основе сущности, иначе говоря, процесс нисхождения от чувственно конкретного к логически абстрактному, и процесс восхождения от логически абстрактного к логически конкретному являются основными процессами научного познания. Только в свете этих процессов можно изучать все формы и приёмы современного мышления. Такое изучение предполагает выработку совершенно новых исходных понятий логики, ибо с уже выработанными формальной логикой понятиями этих процессов не объяснишь. Логика как теория и сама должна проделать процесс нисхождения от внешнего, поверхностного к сущности — с тем, чтобы объяснить внешнее и поверхностное на основе сущностного. На нескольких простых примерах постараюсь подтвердить высказанное мной положение о том, что реальные процессы мышления нельзя объяснить на основе уже выработанных формальной логикой понятий. Работая над известными книгами Галилея «Беседы о двух новых механиках» и «Диалог о двух системах мира», я столкнулся со следующим. Галилей приступил к изучению свободного падения тел, имея определённое понятие о скорости v=s/t. Так как часы в его время были очень несовершенны и Галилей не мог исследовать быстрых движений непосредственно, он решил воспользоваться наклонными плоскостями, чтобы их замедлить, а это привело его к необходимости сравнить между собой движения по вертикали и по наклонным.  Простейший чувственный опыт говорит нам, что движение по вертикали CB совершается скорее, чем по наклонной СА. И действительно, пока первое тело, падающее по СВ, проходит её всю, второе тело проходит по наклонной отрезок СD, значительно меньший, чем СВ. Отсюда следует первый вывод, что скорости падения одного и того же тела по Это противоречие заставляет искать новое определение скорости, такое, в котором бы это противоречие было снято. Понятие скорости разделяется на два понятия: средней скорости и мгновенной скорости. Подобные процессы совершаются на каждом шагу. Только в указанной книге Галилея встречается более двадцати противоречий разного рода. Я убеждён, что все наши попытки объяснить на основе обычных понятий формальной логики указанное мной рассуждение (процесс исследования) в целом — рассуждение с одним понятием в качестве исходной точки, с двумя противоречащими суждениями в качестве кульминационного пункта исследования Другой пример. Сравнивая длину двух концентрических окружностей, и доказывая, что они одновременно и равны, и не равны, Галилей приходит посредством этого к новому определению понятия «окружность»: окружность представляет собой бесконечное множество, к которому неприменимы такие определения, как равно, больше или меньше.  Действительно, в то время как круг радиуса R совершает один оборот, круг меньшего радиуса r (насаженный с первым на одну ось) точно так же совершает один оборот и откладывает длину своей окружности А ’ В’ на линии M. Но А ’ В’ равно АВ (то есть длине окружности радиуса R) на линии L. Выходит, что сравниваемые таким способом окружности разных радиусов имеют одну и ту же длину. Отсюда Галилей делает вывод, что окружность может рассматриваться как бесконечное множество и что при таком способе сравнения к ним не применимы определения равенства или неравенства (см. [Галилей 1954: Таких примеров можно было бы привести десятки. Они постоянно встречаются в реальном процессе мышления, но так называемая формальная логика именно Выводы

Только на этом пути возможно дальнейшее развитие логики, вне этого пути — загнивание и разложение. | |

Примечания | |

|---|---|

| |