Щедровицкий, Г. П. Синтез знаний: проблемы и методы. Источник: [1984]. | |||||||||||||||||||||||||

Проблемы объединения и соорганизации знаний в единую систему (то есть того, что обычно называют синтезом знаний) являются ключевыми в исследовании природы знаний вообще и теоретических в особенности. И именно таким образом они понимались и трактовались со времён Э. Кондильяка и И. Канта [Кондильяк, 1938; Кант, 1948]. Но при этом, как правило, проблемы объединения и соорганизации знаний отождествлялись с проблемами построения единой теоретической системы знаний — философской или научной. Причиной этого,

XX век кардинальным образом изменил фокусы проблематизации и направления методологических и эпистемологических поисков. Теперь всё больший интерес вызывают случаи одновременного использования знаний из разных научных предметов в ситуациях решения различных социотехнических задач — при обучении и воспитании людей, управлении научными исследованиями и разработками, планировании социального развития отдельных предприятий, отраслей промышленности и регионов и тому подобное. Для всех этих случаев характерно, что объект социотехнического действия не совпадает с объектами изучения отдельных наук и поэтому в работе с социотехническим объектом не удаётся опереться на знания о законах функционирования и развития какого-либо одного научного объекта, а приходится говорить о «многостороннем» и «комплексном» характере социотехнического объекта и на практических путях искать способы связи и объединения различных разнопредметных знаний, описывающих его с разных сторон. В результате объединения этих знаний должно получиться одно целостное (или целостноорганизованное) представление о сложном «многостороннем» объекте. Но в итоге этих практических поисков (в большинстве случаев эклектических) «комплексный», или «многосторонний», объект всё равно не обретает единых законов жизни, ибо каждое научно-предметное знание так вырабатывалось и соответственно этому так организовано, что оно в принципе исключает всякую возможность органического и законосообразного объединения его с знаниями из других научных предметов. Например, так называемый биосоциальный объект в принципе не может быть представлен как законосообразная связь биологического и социального, хотя в рамках практического социотехнического действия представление о биосоциальном объекте получается именно путём механического сложения биологических и социальных представлений. И то же самое придётся сказать обо всех «комплексных», или «многосторонних», объектах. По логике своего образования они не могут быть законосообразными и, следовательно, вообще не могут стать объектами научного рассмотрения. Но это — явно парадоксальный вывод, ибо такие сложные «многосторонние», или «комплексные», объекты, очевидно, существуют и мы имеем с ними дело в практике нашей организационно-управленческой деятельности, и пока совершенно неясно, почему же эти объекты не могут быть представлены в единой научно-теоретической картине, получаемой путём объединения и синтеза разносторонних представлений [1]. В силу этого сам процесс объединения и соорганизации различных знаний об одном объекте становится важной методологической и эпистемологической проблемой, требующей специального обсуждения и анализа. При этом, чтобы сделать анализ продуктивным, мы произведём предметное ограничение проблемы При таком сужении проблемы анализ (во всяком случае — в начале) может строиться на базе исходной эпистемологической оппозиции «знание — объект» [2] и предполагает в качестве основной методологической схемы (то есть схемы, в соответствии с которой будут строиться все рассуждения) схему «двойного знания». Водном — будет фиксироваться представление об объекте как таковом, Лишь в дальнейшем, когда нам придётся раскрывать реальные механизмы этих отношений и связей, мы будем постепенно вводить представления о мышлении и деятельности и таким образом трансформировать чисто эпистемологическую методологию в теоретико-мыслительную и теоретико-деятельностную [1957 b], а вместе с тем теоретико-мыслительно и теоретико-деятельностно развивать и обосновывать саму эпистемологию. Итак, начнём с самых простых представлений и постараемся проблематизировать их. Первая проблематизацияКакое бы знание об объекте мы ни взяли, оно всегда является результатом решения То, что важно для решения одной задачи, нередко оказывается неважным, несущественным для решения других задач. Поэтому появление новых практических или теоретических задач, Когда накоплено достаточно большое число таких, односторонних» и частных знаний, возникает особая теоретическая задача — объединить их в одном многостороннем знании об объекте. Решение этой задачи имеет не только теоретическое, но и сугубо практическое значение: оно позволяет рационализировать, «уплотнить» накопленные знания и тем самым ведёт к экономии в работе с ними.

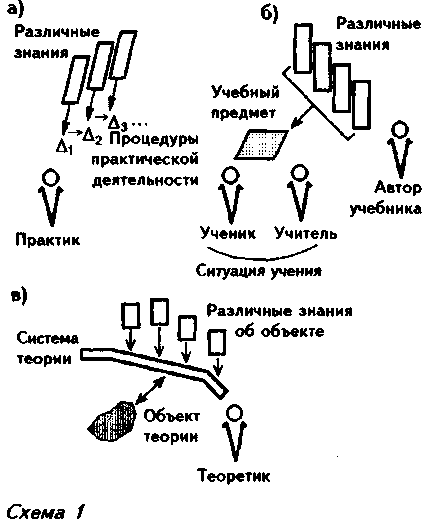

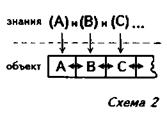

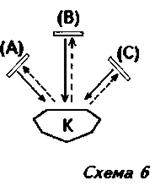

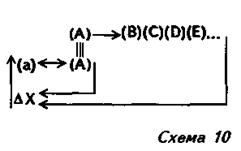

Но как можно объединять в единой системе односторонние знания об объекте, полученные в связи с решением частных задач? Нередко их соединяют чисто механически. Тогда изучаемый объект выступает как сумма тех сторон, свойств, которые в нём раньше были выделены. В наглядном виде эта процедура представлена на Методологическое основание такого представления объекта (хотя оно обычно не выражается в явном виде) состоит в том, что каждое из зафиксированных в знании свойств трактуется как отражение субстанциальной части объекта, а реальная система объекта понимается как «сложенная» из этих частей. При этом формальные связи объединения, устанавливаемые в плоскости знаний, просто переносятся «внутрь» самого объекта и объявляются его структурными связями. Именно таким образом обычно пытаются строить теорию мышления как целого. При этом опираются, с одной стороны, на выработанные в истории логики и психологии представления о собственно мышлении, Такое же положение характерно и для современной теоретической биологии. В её состав входит огромное число разных дисциплин, и все они исследуют «жизнь», но «берут» её каждый раз с Наконец, укажем ещё на семиотику. Попытки построить общую теорию знака стали особенно интенсивными с конца XIX века Соответственно и методы анализа, характерные для каждой из этих наук, позволяли понять лишь отдельные стороны знака и не давали возможности исследовать его в целом. Например, при выявлении логической структуры рассуждения достаточно было рассмотреть материал знаков в отношении к замещаемому в них объективному содержанию и совсем не требовалось учитывать отношение этого материала к генетически предшествующим видам деятельности индивида и их развитию. С другой стороны, многие закономерности речевой деятельности индивидов можно было определить, не обращаясь к анализу и описанию логического содержания и значений знаков. На том и строились все психологические концепции знака. Но когда встала задача построения общей теории знака, подобные методы «отказали». В самом деле, по своей объективной природе знак может быть выделен в качестве самостоятельного предмета изучения только в том случае, если он берётся в единстве всех своих основных функций. По сути дела, само возникновение семиотики, начиная с первых идей, выдвинутых ещё Локком, Лейбницем и Кондильяком, было продиктовано необходимостью преодолеть односторонность, свойственную логике, психологии или языкознанию, в подходе к анализу знака и синтезировать методы всех этих наук. Однако такая тенденция получила совершенно извращённое представление, в первую очередь — в лингвистических исследованиях, а также в логике и психологии. В каждом из этих подходов семиотика мыслится как простое расширение соответствующей науки, как применение её понятий и методов в новой области объектов [Симпозиум…, 1962; Труды…, В конечном счёте картина получается такой же, как

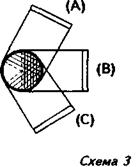

Если же учесть специфическую природу знаний и их отношений к объекту изучения, то подход к проблеме синтеза знаний, относимых к одному объекту, может (а на наш взгляд, и должен) быть совершенно иным. Ведь абстракции далеко не всегда выделяют части изучаемого объекта. Как правило, они образуются иначе. Содержание знаний, вырабатываемых при решении частных практических задач, можно уподобить проекциям, которые «снимаются» с объекта при разных его «поворотах». В наглядной форме понимаемое таким образом отношение между несколькими разными знаниями и объектом изучения представлено на Если такое представление абстракций справедливо (а против него принципиальных возражений нет) и существующие знания действительно могут быть уподоблены проекциям, снятым с объекта, то, очевидно, чисто механическое объединение этих проекций не может дать представления о действительном строении объекта. Попытки такого объединения с последующей формальной объективацией полученной подобным образом системы знаний столь же бесперспективны, как и попытки получить представление о структуре детали путём простого присоединения друг к другу её чертёжных проекций. Но как же в таком случае должен осуществляться синтез различных односторонних знаний об одном объекте? Различение предмета и объекта знанияОбоснованный методологический подход к названной выше проблеме требует прежде всего чёткого и резкого разграничения понятий объекта и предмета изучения. Такое разграничение имеет принципиальное значение в любом методологическом анализе, Не имея возможности обсуждать здесь эту тему в деталях и подробностях, мы лишь наметим основные из тех различений, которыми мы пользуемся в анализе проблемы синтеза знаний. Понятие объекта (кроме того, что оно и само по себе крайне сложно) употребляется в настоящее время весьма недифференцированно. По сути дела, никак не различаются: 1) объект оперирования; 2) объект подразумевания (или объект отнесения — это выражение фиксирует то, что к нему относят знаковые формы) и 3) объект изучения. Объясняется это, на наш взгляд, тем, что обычно в эпистемологическом анализе не учитываются уровни оперирования, приводящего к образованию знания, и знание берётся как бы в своём «последнем срезе», то есть в конечном отнесении к объекту изучения. Если же мы, напротив, специально выделяем процессы порождения знаний [1957 b] и начинаем рассматривать входящие в них операции (или действия сопоставления) относительно тех объектов, к которым они приложены, то нам приходится организовывать их по уровням [1959), как это представлено на На базе этого же многоплоскостного представления сложного знания (но уже по другому основанию) должны быть различимы и противопоставлены друг другу: 1) идеальный объект и 2) реальный объект. На нашей схеме идеальные объекты — это [О1], [О2] и снимающий их объект [Оσ], а реальный объект (или объекты) — он обозначен как [R] — это, с одной стороны, то, что подразумевается за идеальными объектами и рассматривается как существующее само по себе, Анализ обоих этих понятий (в особенности понятия реального объекта или «реальности») крайне сложен, и здесь мы не можем на нём останавливаться. Достаточно отметить, что реальный объект, или «реальность», задаётся как то, что существует само по себе, осваивается практикой, может исследоваться в науке и фиксируется с помощью знаний, но при этом всегда остаётся более богатым, чем любая сумма полученных к этому историческому моменту знаний, и открывает неисчерпаемое множество возможностей для новых направлений анализа. Как писал В натуралистической традиции Но даже, если мы примем противоположную, антинатуралистическую точку зрения [3] и будем считать, что всякая данность объекта изучения есть результат деятельности человека — либо познавательной, либо инженерно-конструктивной и практической [4], то всё равно это не лишает нас права в контексте рефлексивного методологического исследования рассматривать противопоставленность знаний и их объекта как нечто реально существующее и весьма существенное для многих процедур и приёмов современного научного и философского мышления. Понятие предмета изучения строится именно на этом отношении между знаниями и их объектом и «берёт» его в двух планах — обстоятельство, которое в дальнейшем приводит к дифференциации самого этого понятия. Первый план фиксирует саму связь между знанием и объектом. Соответственно этому создаётся представление о системе, которая охватывает объект и знание в качестве своих элементов и за счёт этого порождает в них такие свойства, которых до этого не было и не могло быть. Такая система, включающая объект как бы внутрь себя, и есть то, что называется «предметом» в чистой эпистемологии. Второй план анализа того же отношения, точно так же выражаемый в понятии предмета, фиксирует не сам факт связи объекта со знанием, а обусловленную этим данность объекта в знании, или иначе — «видение» его через знание. В этом случае содержание знания как бы склеивается с объектом, и объект выступает со стороны того содержания, которое зафиксировано в знании. Поэтому можно сказать, что здесь понятие предмета фиксирует ту или иную определённость видения объекта через знание. В этом употреблении термин «предмет» выделяет уже не столько эпистемологическое, сколько специальное научно-предметное содержание. Для методологии имеют существенное значение оба плана понятия «предмет» и связь между ними. В естественно-научной традиции

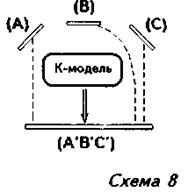

Если воспользоваться изображениями такого типа, какие приведены на Различие этих двух изображений соответствует, с одной стороны, различию отношений эпистемолога и «универсального естественника» к предмету, Характер предмета зависит не только от того, какой объект он отражает, но Общее условие синтеза разных знаний об объектеРазобранные выше особенности формирования предметов изучения и, соответственно, знаний об объектах приводят к тому, что системы знаковых изображений в принципе не совпадают и не могут совпадать с реальной структурой объектов. Это расхождение не следует считать Чертёжные проекции не являются изображениями частей детали, но это нисколько не мешает их использованию, поскольку существуют особые процедуры, позволяющие переходить от одних проекций к другим (например, к аксонометрической проекции) или от проекции к самой детали в процессе её изготовления. То же самое можно сказать о различных типах радиотехнических схем (блок-схемы, принципиальные схемы, монтажные схемы), где заданы жёсткие правила перехода от одной схемы к другой. Следовательно, главное в том, чтобы существовали процедуры переходов между различными представлениями и знаниями, а это будет означать одновременно возможность установления между ними определённых связей. Нетрудно заметить, что эти процедуры могут существовать и «работать» только в том случае, если имеются подходящие, специально для этого приспособленные «проекции», хотя отнюдь не для всех и всяких произвольно взятых «проекций» можно установить процедуры связи. Следовательно, всякий способ синтеза знаний оказывается жёстко связанным со специфическим способом их получения. Мы можем переходить от одних чертёжных проекций к другим и «строить» по проекциям объект именно потому, что сами эти проекции получены особым образом, так, как этого требуют последующие процедуры связи. Иначе можно сказать, что процедуры абстракции и процедуры синтеза, полученные посредством абстракции представлений и знаний, должны быть органически связаны между собой, должны образовывать единый познавательный механизм. Сформулированный выше принцип может быть применён к любым теоретическим знаниям и представлениям, которые мы хотим объединить. Учитывая его, можно сделать такой вывод: сам по себе факт наличия нескольких теоретических представлений, полученных независимо одно от другого при решении разных задач, ещё не даёт достаточных оснований для постановки вопроса о возможной связи между этими представлениями. Поясним это на графическом изображении многопредметного исследования объекта (см. Совершенно очевидно, что при таком анализе и описании объекта, по сути дела, никакая процедура объединения не может дать необходимых результатов. Нечто подобное происходило в домарксовой политической экономии, когда В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо и другие исследователи пытались построить общую экономическую теорию, механически связывая уже имеющиеся понятия, такие, как товар, труд, капитал, стоимость и так далее. Все попытки объединить эти категории ни к чему не приводили и не могли привести, поскольку определённые стороны экономики как объекта исследования «проходили» через несколько понятий и описаний, а другие существенные аспекты вообще не были «схвачены». В том виде, как они существовали до К. Маркса, эти понятия и описания не могли быть сведены в единую систему, так как они были выработаны безотносительно к задаче синтеза. Успех марксова анализа, напротив, с методологической точки зрения может быть объяснён тем, что Маркс построил принципиально новую исходную позицию, которая позволила ему с самого начала развёртывать единую структуру предмета исследования и именно в этом контексте представить все понятия как систему, связанную в целое. Методологической основой исследования явился, как известно, метод восхождения от абстрактного к конкретному, в котором были связаны в единое целое способы образования абстракций со способами их синтеза в процессе восхождения. Пути и средства синтеза разных знаний об объектеВ приведённом выше примере по сути дела уже содержится ответ на вопрос о том, каким образом должен осуществляться синтез различных теоретических представлений и знаний, если они получены «хаотично», вне связи друг с другом и без всякой ориентировки на последующий синтез. Очевидно, в такой ситуации первый шаг должен состоять в том, чтобы перестроить сами исходные представления и знания, освободить их от одинаковых, многократно повторяющихся элементов содержания, дополнить другими представлениями, которые окажутся необходимыми с точки зрения задачи синтеза. Попытка проделать такое движение сразу же наталкивается на видимый парадокс. Чтобы исходные абстракции действительно образовывали систему и увязывались с задачей синтеза, исследователь должен уже в исходном пункте иметь представление о действительной системе и структуре объекта, который он изучает и хочет воспроизвести, и, кроме того, он должен соотнести с этим представлением все существующие односторонние проекции — знания. Иначе говоря, построение сложного системного знания об объекте предполагает в качестве своего предварительного условия знание структуры этого объекта. На первый взгляд кажется, что это требование содержит в себе противоречие. Но другого способа решить задачу не существует, а более детальный анализ ситуации убеждает: обнаруживаемое здесь противоречие — мнимое. Прежде всего потому, что исходное структурное представление объекта ещё не есть теоретическое представление или теоретическое знание структуры этого объекта, оно лежит в особой плоскости представлений об объекте — методологической — и выполняет особую методологическую функцию в процессе исследования, являясь лишь средством для построения теоретического знания. Такой вывод означает очень многое в плане анализа. Он задаёт линию того движения, которое должно быть осуществлено для синтеза уже существующих знаний об объекте. Прежде всего он подчёркивает, что нельзя получить решения этой проблемы, оставаясь в плоскости одних лишь уже имеющихся знаний. Он показывает, что в это движение обязательно должен войти анализ тех абстракций, говоря более широко — всех тех процедур, посредством которых были получены существующие знания. Он показывает также, что нужно будет — и это непременное условие осуществления предыдущего требования — проделать особую работу по воссозданию структуры того объекта, проекциями которого являются уже имеющиеся знания. Идея такого движения в исследовании изображена на Группа сплошных стрелок должна символизировать теоретико-методологическое движение по построению этой знаковой формы, исходя из уже существующих

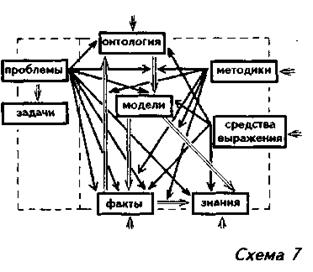

Схема наглядно показывает, что, решая задачу синтеза различных знаний об одном объекте, нужно, вместо того чтобы искать Осуществить названный выше процесс — значит воспроизвести структуру объекта в Но так дело будет выглядеть лишь с традиционной точки зрения, знающей только один тип эпистемологических единиц — знания, выраженные в предложениях или суждениях. Если же мы встанем на современную точку зрения, учитывающую множественность эпистемологических единиц и различие их функций как в системах современного мышления, так Они будут означать не просто то, что мы должны получить новое знание об объекте, отличное от прежних, а то, что мы должны будем создать в системе предмета, воспроизводящей этот объект, совсем новую по своему типу эпистемологическую единицу. Вновь создаваемое представление объекта, как мы утверждаем, не будет уже знанием — во всяком случае, в том смысле, в каком были знаниями предшествующие образования, оно будет лежать в ином функциональном месте системы научного предмета и будет иметь другие структурные и морфологические определения. Именно в этом состоит смысл сделанных выше утверждений о необходимости нового и особого представления, воспроизводящего, как было сказано, сам объект и вместе с тем дающего основание для объединения всех уже существующих знаний об объекте. Но тогда мы, естественно, приходим к вопросу: в каких именно типах эпистемологических единиц может и будет строиться это новое представление объекта, предназначенное для того, чтобы осуществить объединение уже имеющихся частных и односторонних знаний о нём. Структура научного предмета и разные планы описания процессов синтеза знанииНовейшие исследования по общей методологии и теории науки показывают, что в систему всякого достаточно развитого научного предмета (или специальной научной дисциплины) входят по крайней мере восемь основных типов единиц и ещё несколько сложных суперединиц, объединяющих и рефлексивно отображающих исходные единицы. В число единиц первого уровня входят:

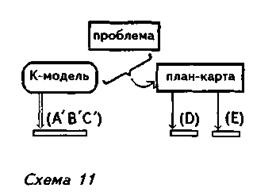

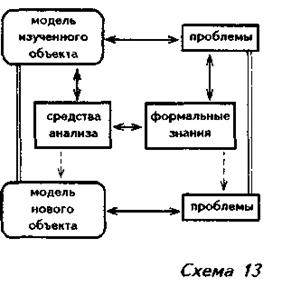

В системе научного предмета, в соответствии с разными процессами функционирования и развития его, эти единицы организуются ещё в связанные друг с другом агрегаты и образуют ряд сложных функциональных, а затем и материально-организационных структур. В настоящее время, изображая эти единицы в рамках одной системы — обычно в рамках того, что называется «научным предметом», принято зарисовывать их в виде блок-схемы, представляющей состав, а иногда также функциональную или материально-организационную структуру этого целого [6]. В одном из возможных вариантов состав научного предмета представлен на Любой достаточно развитый научный предмет может быть представлен в таком наборе блоков: если этот предмет уже сложился, то блок-схема будет служить его изображением, а если он только ещё складывается, — выражением конструктивных требований к нему или его проектом.

В зависимости от задач исследований и, естественно, способов употребления самой схемы на неё будут накладываться «сети» из различных связей и отношений, а параллельно этому в плоскости теоретического описания научного предмета будет строиться фиксированная иерархия разных системных представлений. Основная трудность, возникающая при решении этой задачи, связана с тем, что между всеми блоками, входящими в систему научного предмета, существуют отношения и связи рефлексивного отображения. Средства для распутывания этих отношений и связей даёт анализ процедур и механизмов научно-исследовательской деятельности, отображаемых на этой блок-схеме, в частности в виде процессов функционирования и развития научного предмета. В зависимости от того, какой процесс мы выделяем, блок-схема и стоящий за ним предмет выступают либо в виде искусственно преобразуемого объекта, либо в виде естественно меняющегося целого, либо в виде «машины», перерабатывающей некоторый материал. Так, если мы выделим из системы научного предмета блоки «эмпирический материал» и «теоретические знания» и будем считать, что цель и назначение науки состоят в переводе «фактов» в форму «теоретического знания», то вся система научного предмета выступит в виде «машины», осуществляющей эту переработку [Розин, Москаева, 1967; Розин, 1967 а, с; Самсонова, Воронина, 1967]. Но точно таким же образом мы сможем выделить задачи преобразования или конструирования блоков «модели», «методики», «онтология», «средства выражения», приводящие их в соответствие с «фактами», поступающими в блок эмпирического материала. Тогда внутри системы научного предмета мы должны будем выделить ещё несколько «машин», осуществляющих эти конструирования и преобразования. Особое место в системе научного предмета занимают проблемы и задачи. Они фиксируют отношения несоответствия между наполнениями других блоков системы научного предмета и определяют общий характер и направление процессов научно-исследовательской деятельности, перестраивающих эти наполнения. Кроме того, каждый научный предмет существует и изменяется в широком окружении: других научных предметов, математики, общей методологии и философия [Москаева, 1967; Розин, Москаева, 1967; Симоненко, 1967]. Из этого окружения он может получать эмпирический материал, онтологические представления и схемы, а также средства выражения для содержаний, образующих наполнение всех блоков. Некоторые из элементов окружения — например, философия и методология (но не математика!) — управляют функционированием и развитием научных предметов [8]. В частности, определяющим для всех научных предметов является изменение и развитие категорий мышления, осуществляемые в рамках и средствами философии и методологии. Системы, образующие наполнение всех блоков научного предмета, построены в соответствии с определёнными категориями. Можно сказать, что категории задают строение систем наполнения, а также управляют всеми мыслительными движениями внутри них и переходами от одних систем к другим в рамках общей структуры предмета. Поэтому всякое принципиальное изменение в способах фиксации и описания какого-либо объекта средствами науки означает вместе с тем изменение аппарата категорий, характеризующих наше мышление. И наоборот, смена основных категорий, определяющих уровень и способы нашего мышления, должна привести и приводит к перестройке наполнений всех блоков научного предмета. После этой краткой характеристики строения научного предмета и перечисления входящих в него основных функциональных элементов (а вместе с тем и основных эпистемологических единиц) мы можем вернуться к главному (с точки зрения линии наших рассуждений) вопросу: какие именно элементы научного предмета представляют объект как таковой и используются в качестве основного средства объединения разных частных знаний об объекте. Специальный методологический и эпистемологический анализ показывает, что в процессах объединения и синтеза знаний участвуют многие, если не сказать все, элементы (единицы) научного предмета и многие единицы из более широких охватывающих его систем методологии и философии. Поэтому если бы мы хотели описывать механизмы синтеза знаний во всех необходимых деталях, то должны были бы охватить в своём анализе всю систему научного предмета и все влияющие на него элементы методологии и философии. Но так как наша задача состоит не в анализе и описании механизмов такого рода [9], а лишь в постановке самой проблемы синтеза знаний и изложении основной идеи объединения их через посредство специального изображения объекта, и поскольку, следуя логике этой задачи, мы выделили из всех процессов синтеза, захватывающих полный набор элементов предмета, один лишь момент представления «самого» объекта как такового в противоположность тому содержанию, которое фиксируется в уже имеющихся знаниях, то вполне естественно, что на передний план в нашем анализе должны выйти именно те блоки научного предмета, которые изображают сам объект, — онтология и модели. В них мы можем надеяться найти средства для воспроизведения структуры объекта как такового. Подобное ограничение области анализа, переход от научного предмета в целом к отдельным его функциональным подсистемам, может пониматься и трактоваться двояко: с одной стороны, как очень сильное упрощение реальной ситуации, сведение её по сути дела к другой, идеальной ситуации, заведомо ей неадекватной, Более того, эта же установка позволяет нам произвести ещё одно упрощение: оставить в стороне онтологические схемы и свести всё дело к одной лишь модели объекта. Действительно ли взятые со стороны только одного требования или одной функции — воспроизводить «сам» объект знания — онтологические и модельные схемы совершенно равноправны? Их различия по форме и содержанию становятся существенными лишь после того, как мы переходим к описанию конкретных механизмов синтеза знаний. Вместе с тем для передачи и описания самой идеи — идеи синтеза знаний через посредство особого изображения объекта — модель оказывается значительно более удобным и более выгодным элементом научного предмета, нежели онтология, в силу своей относительной простоты. Поэтому в дальнейшем анализе мы ограничимся только модельными схемами, показав, как процедура синтеза знаний использует их специфические функции и строение. Модель-конфигураторИтак, коротко напомним основную линию наших рассуждений и одновременно поясним их смысл с точки зрения введённых выше представлений о научном предмете. Обсуждение условий объединения в одну систему нескольких разносторонних знаний об объекте привело нас к выводу, что в общем случае эти знания должны быть перестроены в соответствии со структурой предполагаемого объекта. Из этого, в свою очередь, следовало, что структура объекта должна быть После того как специальное изображение объекта получено, начинается новый этап мыслительной работы — использование изображения уже непосредственно для синтеза знаний в единой теоретической системе.

Мы уже говорили, что сам по себе факт наличия нескольких знаний об одном объекте, полученных независимо друг от друга, не даёт ещё оснований ставить вопрос об объединении их. Чтобы связать и действительно объединить подобные знания, их нужно ещё предварительно перестроить. Именно эта работа и осуществляется на втором этапе. Начинается новое, вторичное соотнесение уже существующих знаний с полученным на их основе изображением объекта в свете специальной целевой установки: сделать их теоретически однородными и объединяемыми. И это всегда ведёт к перестройке знаний, часто настолько существенной, что она выступает как процесс замены одних знаний другими. И так до тех пор, пока нам, наконец, не удаётся свести исходную совокупность разрозненных знаний к единому сложному знанию, выводимому из имеющегося у нас изображения объекта. При этом очень трудно, по сути дела даже невозможно, ответить на вопрос, что же мы делаем «на самом деле» — объединяем исходные разрозненные знания, сводим их к новому целостному знанию или выводим это последнее из имеющегося изображения объекта. Практически в большинстве случаев превалирует последнее. В наглядной форме такие отношения и функции схемы, изображающей объект, представлены на Подобное объединение знаний имеет неоспоримую практическую ценность: его итогом является своеобразное «сплющивание» всех представлений и знаний об объекте, расположенных как бы в разных планах и проекциях и потому непосредственно не сводимых одно к другому. Это «сплющивание» является непременным условием построения сложного теоретического знания об объекте. Такая «линейная», или «плоскостная», организация существенно облегчает оперирование системой знаний, Попробуем теперь охарактеризовать функции и природу того изображения объекта, которое мы гипотетически ввели и анализировали. Поскольку именно из этого изображения выводятся потом все уже существовавшие знания об объекте, и оно (вместе с эпистемологическими описаниями произведённых абстракций) либо служит их основанием, либо же заставляет их перестраивать, поскольку именно на его основе строится новое синтетическое знание, которое затем используется в практической работе с реальностью, постольку это изображение является моделью объекта [Генисаретский, 1966 а; Розин, 1966; Москаева, 1966]. Смысл такого утверждения наглядно отражён на Поскольку эта модель объекта создаётся в проанализированной нами ситуации с совершенно особым назначением — специально для того, чтобы объединить уже существующие знания, она имеет специфический набор функций и совершенно особые характеристики формы и содержания, которые должны быть особым образом обозначены. Мы называем изображение объекта, создаваемое в целях описанного выше объединения и синтеза разных знаний, «конфигуратором», а процедуру этого объединения и синтеза, основывающуюся на специально созданном для этого изображении объекта, — «конфигурированием» [Тезисы доклада симпозиума…, Анализируя историю естественных наук, мы можем встретить простейшие конфигураторы во всех задачах, решение которых требовало оперирования не с одним, Если с этой точки зрения рассмотреть уже упоминавшиеся исследования в области биологии, семиотики, теории мышления и других наук, то можно утверждать, что развитие их в настоящее время упирается именно в отсутствие адекватных «конфигураторов». Бесспорно, попытки строить их предпринимаются практически всюду, притом с возрастающей интенсивностью. Но Именно так, на наш взгляд, обстоит дело в современной семиотике: при исключительной развитости отдельных направлений в исследовании знака она не может нормально развиваться Только путём построения особого конфигуратора может быть решена, по всей видимости, и проблема объяснения «жизни», стоящая сейчас перед теоретической биологией. Она точно так же выступает как проблема синтеза различных уровней описания биологической действительности. Именно так её понимает, например, А. Сент-Дьёрдьи [Сент-Дьёрдьи, 1964. — Аналогичные методологические проблемы стоят сейчас перед педагогикой. Проводимые в её рамках научные исследования до сих пор, как правило, имеют психологическую ориентацию. Но ведь обучение представляет собой сложный многоаспектный объект и заведомо не ограничивается процессами психологического развития индивида. Поэтому необходимо расширить предмет педагогических исследований: он должен охватывать проблемы целей обучения и воспитания, моделирование человека будущего, динамику малых групп, содержание обучения и воспитания, стимулы учебной деятельности и так далее. Чтобы охватить в рамках единой системы научных предметов столь широкий круг проблем, необходимо особым образом синтезировать представления и методы ряда научных дисциплин — социологии, логики, психологии, лингвистики, этики, эстетики, возрастной физиологии и тому подобного. Но такая постановка задачи вновь приводит к проблемам построения конфигураторов. Подобные иллюстрации можно было бы продолжить, обратившись к другим отраслям современной науки и техники, например к исследованию и проектированию больших систем, к эргономике, криминологии, лингвистике, к социальной психологии и тому подобном. Но смысл дела, очевидно, не в обилии примеров. Ведь единственное, что мы хотим здесь показать, это новые возможности, которые открывает применение моделей-конфигураторов при решении задачи объединения и синтеза разных знаний, относящихся (как мы предполагаем) к одному объекту. А реальность таких возможностей может быть подтверждена и доказана только практикой будущей работы по созданию и использованию конфигураторов. При этом, конечно, было бы большим упрощением представлять дело так, будто сама по себе идея модели-конфигуратора решает все вопросы, связанные с созданием сложного многоаспектного знания об объекте или целостной и однородной системы знаний. И построение такой модели, и последующая работа с ней потребуют преодоления многих трудностей, но сам этот путь, на наш взгляд, делает работу значительно более перспективной. Структурные модели и формальные знания — принципиально разные элементы научного предметаВ итоге описанной выше работы по конфигурированию знаний (см. Строение и функционирование теоретических знаний отличаются большой сложностью и, можно даже сказать, внутренней противоречивостью. Полученные на основе структурной модели, они являются подлинными знаниями лишь в отношении к представленному в модели идеальному объекту, и если процедура выведения теоретических знаний из модели была осуществлена правильно, то есть в соответствии с существующими мыслительными нормами, то в этом отношении они всегда будут истинными и необходимыми. По сути дела это означает, что структура, составленная из знаковой формы теоретического знания и идеального объекта, при выполнении этих условий будет замкнутой и не будет иметь внутри себя рассогласований содержания.

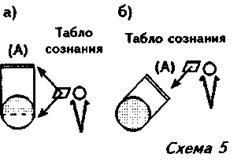

Но отношение к идеальному объекту является отнюдь не единственным отношением, в котором живёт и функционирует знаковая форма теоретического знания. Теоретические знания должны употребляться, и эти употребления осуществляются уже не в отношении к идеальному объекту (что было бы бессмысленным, поскольку идеальный объект включён в знание и является одним из его конституирующих элементов), Подобное преобразование теоретических знаний в практические (или, что то же самое, перенос знаковой формы с идеального объекта теории на реальные объекты практики) и есть, по сути дела, основной процесс жизни знаний, то, в чём они существуют как знания, и то, ради чего мы их, собственно говоря, создаём. Но из этого с необходимостью следует, что сама знаковая форма теоретических знаний должна быть так устроена и так организована, чтобы обеспечить это преобразование (или перенос формы). В частности, если знаковая форма переносится из системы теоретического знания в многочисленные и разнообразные системы практических знаний и при этом выступает в качестве элемента, конституирующего смысл (а тем самым во многом и содержание) этих знаний, то она должна иметь такое устройство и такую организацию, которые бы обеспечивали её относительную самостоятельность и сохранение собственного смысла и содержания независимо от того, берётся ли она в системе теоретического знания или вне её. Другими словами, знаковая форма знания и сама по себе, вне системы знания, должна существовать как организованность, несущая определённый смысл, а возможно, и содержание. Анализ знаковых форм в этом плане [1960 с*] показывает, что подобная смыслонаполненность и содержательность «чистых» знаковых форм достигается прежде всего за счёт того, что связи замещения и отнесения, характерные для «полных» знаний, как бы переносятся внутрь знаковых форм и воспроизводятся (или имитируются) там их функциональной структурой, так или иначе фиксируемой в материале (морфологии) входящих в неё отдельных знаков и выявляемой затем в процессе понимания этих форм. Благодаря этому знаковые формы знаний выступают как бы в виде полных знаний особого рода; мы называем их «формальными знаниями». Различные формальные знания сильно отличаются друг от друга по структуре знакового материала. Характер её зависит от типа того объективного содержания, которое фиксируется в этих знаниях, от «уровня» той плоскости замещения, на которой было получено и употребляется соответствующее знание (см. Предположим, что перед нами в колбе находится

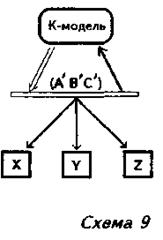

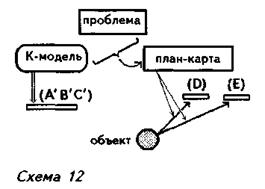

В наглядной форме эта процедура изображена на Операция «приписывания свойств» завершает процесс образования реального знания посредством процедуры соотнесения общего формального знания с единичным объектом. Первый путь — непосредственного эмпирического исследования объекта X — даёт всегда непосредственно достоверные знания, но он очень сложен и нуждается в особых условиях, средствах и методах; для отдельного индивида они часто просто недоступны. Второй путь предполагает всего лишь одну операцию эмпирического исследования — она специально выбирается очень лёгкой, а все другие операции носят сугубо формальный характер: «Если X На основе анализа этого простейшего примера мы можем ещё раз, теперь с несколько иной стороны, охарактеризовать сами формальные знания. Их назначение как раз в том и состоит, чтобы в разных слоях и на разных уровнях мышления обеспечивать второй путь образования реальных, используемых в практике знаний. Именно этим всегда определяется их структура и формы организации: они должны содержать связи и операции, позволяющие на основе одних эмпирически выявленных свойств приписывать единичным объектам другие свойства. Нередко формальные знания существуют в сфере науки и философии в виде отдельных, совершенно автономных единиц — тогда их обычно (хотя и не совсем правильно) называют понятиями, но по сути дела это ещё преднаучная форма организации знаний. По мере возникновения и развития науки отдельные формальные знания во всех областях вытесняются системами формальных знаний. В структуре научных предметов систематизация формальных знаний неразрывно связана с систематизацией идеальных объектов и организацией их в единую онтологическую картину. В этом плане история формирования античной математики, ньютоновской механики, молекулярно-кинетической теории вещества и максвелловской электродинамики даёт нам ряд совершенно единообразных и прозрачных образцов [1967 b;Галилей, 1934, Благодаря интенсивному развитию в XIX веке. Философии математики и математической логики над системами формальных знаний (систематизированных первоначально путём систематизации идеальных объектов и построения обобщённых онтологических картин) были построены новые знания методического и методологического типа, отображающие структуру исходных формальных знаний, отношения между разными формальными знаниями и процедуры преобразования одних знаний в другие [Brower, 1928; Carnap, 1929, 1934; Morgan, 1847; Boole, 1847, 1854; Schroder, 1877; Frege, 1879; Peano, 1889]. Благодаря этому системы формальных знаний были как бы подвешены к метазнаниям, фиксирующим правила конструктивного развёртывания и преобразования одних формальных знаний в другие, а связь их с онтологией была ослаблена или совсем разорвана [1960 с*; Гейтинг, 1936; Гилберт, 1948]. Многие системы формальных знаний превратились в формализованные системы [Гейтинг, 1936; Гилберт, 1948]. В результате всех этих процессов систематизации и формализации многие из формальных знаний, входящих в систему теории, неизбежно теряют непосредственную операциональную связь с единичными объектами практики (см., в частности, обсуждение этого вопроса в работе [Гилберт, 1948]). Однако сама теория оправданна и может существовать в системе культуры лишь до тех пор, пока в её составе остаётся достаточно большое число формальных знаний, непосредственно выносимых на объекты практики, и, по сути дела, сама теория всегда существует и развёртывается лишь ради них. Но вернёмся несколько назад. Итак, нетрудно заметить, что свойство структуры формальных знаний непосредственно никак не связано с требованием изображать охватываемые в формальных знаниях объекты. Наоборот, можно показать, что если бы мы наложили это требование на формальные знания и при создании их стремились к тому, чтобы они в своём строении всегда изображали бы реальное строение объектов, их подлинную природную структуру, то во многих случаях мы не получили бы формальных связок и не смогли бы использовать формальные знания как способ обобщённой фиксации нашего опыта и средство образования реальных знаний о единичных объектах [11]. Совершенно иначе обстоит дело со структурными моделями объектов. Они не содержат формальных связок следования, и поэтому их нельзя использовать для того, чтобы, выявив эмпирически какое-либо свойство в объекте, формально приписывать ему другие свойства, «необходимо» связанные с первым. В системе научного предмета структурные модели предназначены для другого — они должны изображать объект как таковой, в целом, безотносительно к тем или иным частным возможностям его познания и практического использования. Если структурные модели и соотносятся с объектами, положенными вне их, — практическими или идеальными, представленными в онтологии, — то при этом обязательно должны накладываться на них в целом, во всей совокупности зафиксированного в них содержания, и между различными элементами или частями этого содержания не может быть того различия между эмпирически выявляемым и гипотетически приписываемым, которое было характерно для формального знания. Можно было бы, наверное, сказать, что структурная модель вся в целом «выносится» на объект, но совершенно по другим основаниям Итак, структурные модели объектов отличаются от формальных знаний буквально по всем эпистемологическим характеристикам. По структуре и материалу знаковой формы, по отношению к объектам и, наконец, что является для нас самым главным, по способам употребления в научном исследовании. И если бы мы хотели продолжить анализ по той схеме, которая была реализована выше при разборе формальных знаний, то должны были бы здесь подробно и во всех деталях описать различные способы употребления структурных моделей в научном исследовании. Но это, естественно, совершенно особая тема. Методологическая «план-карта» исследованияХотя модели строятся всегда исходя из уже имеющихся знаний об объекте Но такое предположение даёт возможность использовать модель-конфигуратор в совсем особой функции: как средство, позволяющее намечать пути и схемы дальнейших исследований объекта. Наверное, поэтому модели-конфигураторы, как правило, не исчезают из системы науки после того, как с их помощью произведён синтез уже имеющихся знаний, а сохраняются и, более того, начинают жить и развиваться по своей собственной «логике», переходя в онтологию научного предмета и становясь особым, постоянно действующим слоем всякой науки. К тому же на их основе развёртывается целый ряд новых «органов» науки, Формулирование рекомендаций относительно предстоящих процедур анализа и описания объекта изучения является наиболее важной и специфической задачей методологической работы. Здесь методолог исходит из вновь вставших или намечаемых им практических и теоретических проблем

В этом движении может быть два разных варианта. В первом случае мы получаем знания (D) Предваряющее описание процедур исследования объекта, сопровождающее обычно план-карту, возможно благодаря тому, что методологический анализ всегда имеет большую общность, нежели соответствующий специальный анализ. Он переносит понятия, принципы, схемы расчленений из одной, уже исследованной области в другие, ещё не исследованные. При этом методолог апеллирует как к общим методологическим принципам и понятиям, в которых отложился весь опыт человеческой мыслительной деятельности, так

В этом контексте как одно, так и другое выступает по отношению к непосредственно изучаемому объекту не как теоретическое предметное знание, а как методологическое или даже методическое. Обязательным элементом такого движения является сопоставление имеющейся модели изучаемого объекта с моделями уже изученных объектов, а новых проблем, встающих относительно этого объекта, — с теми проблемами, которые решались для других объектов (для этого, конечно, сами проблемы должны быть представлены в достаточно расчленённом виде). В наглядном виде складывающиеся при этом отношения изображены на Если результаты сопоставления указывают на сходство проблем и объектов — уже изученного и изучаемого, то мы можем перенести на новый объект те схемы расчленения и анализа, которые были разработаны или применены при работе с изученным объектом. Характерно, что модель объекта выступает по функции как сам объект. Она соотносится с различными средствами и методами анализа и при этом как бы «поворачивается» разными сторонами Построенная на основе структурной модели, план-карта относится затем к самому объекту и представляющему его эмпирическому материалу: она как бы переносит на них все те расчленения и связи, которые были получены на модели. Поэтому, подобно структурной модели, план-карта (как это и изображено на Важно подчеркнуть, что эти два типа образования в системе науки тесно связаны. Структурная модель строится на основе существующих частных знаний и соответственно частных предметов исследования данного объекта и является по отношению к ним своеобразным «мета-предметом», охватывающим объект в целом. Но, поскольку он не может быть изучен сразу как целое, «в одном измерении», его необходимо расчленить на отдельные «узлы», образующие особые предметы исследования. Это новое расчленение, основанное на особом соотнесении структурной модели с вновь вставшими проблемами, и реализуется в план-карте. Следовательно, расчленение в план-карте не воспроизводит членения на прежние предметы изучения. Наоборот, оно обязательно должно быть новым, подчиняющимся логике развёртывания новых предметов в соответствии с новыми задачами исследования. Из описания тех процессов, в которых создаётся, а затем используется методологическая план-карта исследования, должно быть уже ясно, что каждому её блоку будет соответствовать своя особая система формальных знаний. Она будет развёртываться независимо от других систем, оформляя то содержание структурной модели объекта, которое «снято» в проекции соответствующего блока. Таким образом, теория объекта будет складываться из ряда независимых или зависимых друг от друга систем, но во всех случаях они с самого начала будут соотнесены друг с другом и связаны благодаря своему отношению к структурной модели объекта и план-карте исследований. План-карта, фиксирующая предметы изучения, их последовательность и процедуры анализа в каждом предмете, является чрезвычайно эффективным методологическим средством, позволяющим организовать исследования в определённом направлении, подчинить их согласованному движению к единой цели. | |||||||||||||||||||||||||

Примечания | |||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||||||