Щедровицкий, Г. П. «Языковое мышление» и его анализ. Источник: [1957 а]. | |

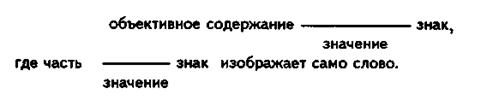

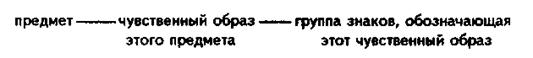

Как реальность и как объект исследования мышление составляет Кроме того, мышление является такой стороной общественной деятельности человека, которая сама по себе недоступна непосредственному восприятию. В то же время знание о мышлении, как и всякое другое знание, возникает и может возникнуть, очевидно, только из Так же как и мышление, язык составляет Так же как и мышление, язык не может быть реально отделён от других сторон общественной деятельности человека, но Таким образом, мышление не является самостоятельным, непосредственно данным, непосредственно воспринимаемым объектом исследования; оно дано нам прежде всего в языке, или, вернее, нам дан язык, в котором, в частности, осуществляется мышление. Но и язык, с другой стороны, существует только в неразрывной связи с мышлением. В силу этого, приступая к исследованию мышления или языка как проявления мышления, мы не можем взять уже в исходном пункте язык и мышление отделёнными друг от друга, а должны взять единое, выступающее Образуя в исходном пункте нашего исследования абстракцию «языкового мышления», мы тем самым, ***Выделив в качестве предмета исследования единое и пока внутренне нерасчленённое «языковое мышление», мы затем, в зависимости от задач исследования, можем выделять различные его стороны и исследовать их изолированно от других. Каждая из выделенных таким образом сторон «языкового мышления» образует особый предмет исследования. В качестве такой стороны может быть выделено, например, мышление как таковое или язык как таковой. Точно так же особым предметом исследования может стать взаимоотношение языка и мышления. Совершенно очевидно, что характер связи между этими сторонами целого — «языкового мышления» — будет зависеть от характера того первоначального расчленения, которое мы производим, выделяя и обособляя язык и мышление. Другими словами, синтез, производимый при исследовании взаимоотношения языка и мысли, зависит от исходного расчленения. Можно было бы сказать даже резче: вопрос о взаимоотношении языка и мышления есть лишь другая форма вопроса о том, как было произведено исходное расчленение «языкового мышления» на язык и мысль. Этот факт был блестяще показан известным советским психологом Все учения, примыкавшие к первому направлению, с точки зрения Однако и второе направление, по мнению Но с ними, считает Решительным и поворотным моментом во всём учении о мышлении и речи, по мнению ***Поскольку единое «языковое мышление» может быть расчленено различным образом в зависимости от задач исследования (при изучении мышления как такового — иначе, чем при исследовании языка; при исследовании современного состояния языка и мышления — иначе, чем при исследовании их генезиса, и так далее), постольку и ответ на вопрос о взаимоотношении языка и мышления будет различным в зависимости от того, в какой связи мы берём это взаимоотношение, то есть в зависимости от того, в каких целях и как производилось исходное расчленение. Наша задача отличается от той, которая стояла перед Субстанциальный подход к анализу слова, казалось бы, оправдывается следующим рассуждением: любое слово, взятое само по себе, как природное явление, то есть как движение, звук или письменный знак, не имеет ничего общего с «природой» обозначаемого им объекта. Слово становится словом, получает смысл и значение лишь тогда, когда оно связано с соответствующими восприятиями и представлениями. Значение слова, таким образом, заключено в процессах чувственности, а последние являются такими же субстанциальными, вещественными элементами, как языковые знаки, и лежат действительно наряду с последними. Однако это рассуждение справедливо лишь в определённых, весьма узких границах. Его недостаточность, можно сказать неправомерность, становится ясной уже после самого поверхностного взгляда на современное научное мышление. Ведь очень много слов — большинство современных научных терминов — не связаны непосредственно с ощущениями, восприятиями, представлениями и не имеют никаких непосредственно им соответствующих чувственных эквивалентов (например, термины «энергия», «потенциал», «заряд» и другие). Таким образом, значение таких слов не может заключаться в чувственных субстанциальных процессах, но в тоже время лежит в рамках сознания (с точки зрения традиционного расчленения оно есть сама мысль) и должно быть там обнаружено. Чтобы обойти это затруднение, вводится особое явление сознания — «понятие», то специфически мысленное отображение сторон объективного мира, которое и составляет значение слов языка, не имеющих непосредственных чувственных эквивалентов (см., например, [Смирницкий, 1955]). Но, как легко заметить, затруднение этим не разрешается. Тотчас же возникает вопрос: а что представляет собой это «понятие»? Может ли оно рассматриваться как субстанциальное образование? Если да, то нужно внести существенные коррективы в павловское физиологическое учение: наряду с сигналами первого и второго порядка надо ввести сигналы третьего порядка, которые и дадут нам субстрат понятия, субстрат мысли. Если нет — тогда остаётся в силе всё тот же вопрос: а что представляет собой мысль, мышление и соответственно специфически мысленное значение слова? Если мышление и соответственно специфически мысленные значения слов языка не являются субстанциальными образованиями, лежащими наряду со знаками, то что же они представляют собой? Этот вопрос остаётся открытым. Не решает его и Такое понимание значения знака языка в конце концов с неизбежностью приводит И надо заметить, что ничто не меняется в способе исследования, а поэтому Весьма показательны результаты, к которым приходят исследователи, исходящие из субстанциального разложения «языкового мышления». Большинство из них рассуждают примерно так. В настоящее время содержание языкового общения людей между собой состоит в обмене мыслями. Таким образом, язык уже предполагает мысль, сложившееся мышление. Но что представляет собой мышление, взятое как логически первое по отношению к языку? Ведь только язык, согласно Марксу, является непосредственной действительностью мысли. Без языка и вне языка мышления не существует. Следовательно, не только язык предполагает существование мышления, но и мышление предполагает существование языка. Как видим, действительное отношение между языком и мышлением Таким образом, вопрос упирается в то, чтобы найти новый способ анализа, новую форму разложения исследуемого объекта — «языкового мышления». ***Прежде всего мы должны обратить внимание на то, что исследуемый нами предмет — мышление — выступает в двух формах: 1) как образ определённых объектов, их изображение или отображение, то есть как фиксированное знание, и 2) как процесс или деятельность, посредством которой этот образ получается, формируется; другими словами, мышление выступает, Исследование знания, в свою очередь, может начаться только с того, в чём оно проявляется на поверхности, — с непосредственно созерцаемого. Таким материалом в данном случае является язык — непосредственная действительность мысли [3]. Здесь сразу надо оговорится: этот термин — «язык» — не имеет точно установившегося значения и употребляется Итак, приступая к исследованию мышления, мы должны начать с непосредственно созерцаемого, с языка, или, если брать отдельные единички языка, — со слова. Слово как реально данный и непосредственно созерцаемый объект есть всегда Мы говорим: знак языка имеет значение и поэтому он отражает или выражает. Это значение входит в состав слова, является «моментом» его структуры, таким же ингредиентом, как и сам знак (см. [Смирницкий, 1955. — Как мы уже выяснили, для многих слов это значение не может быть каким-либо особым субстанциальным образованием, лежащим в сознании наряду со знаком. Но если значение не является субстанцией, то оно может быть только отношением, только связью знаков языка с Конечно, можно было бы рассмотреть слово как сложное образование, включающее в себя,  Тогда структура слов, непосредственно связанных с чувственными образами, выразилась бы схемой:  Но само чувственное значение — и мы, материалисты, должны особенно подчёркивать этот момент — всегда является лишь средством связи знака с различными объектами действительности, то есть всегда в подобного рода случаях имеет место взаимосвязь вида: объективное содержание — чувственное значение — знак где само чувственное значение выступает лишь как момент связи с объективным содержанием; поэтому, чтобы ограничить элементы, образующие слово, исключительно рамками сознания и не втиснуть туда весь объективный мир, придётся ограничить значение слова только тем, с чем знак связан непосредственно. Однако такое решение вопроса — удовлетворительное, пока мы имеем дело со знаками, имеющими непосред-ственночувственные эквиваленты, — становится неудовлетворительным, как только мы переходим к знакам, не имеющим таких эквивалентов, например к знаку механического ускорения а, к знаку энергии Е и тому подобное. Эти знаки соотносятся со своим объективным содержанием через посредство ряда других знаков по схеме:  Например, значение знака «а» устанавливается путём соотнесения его с математическим отношением знаков Если мы примем положение, что значение знака языка заключено только в том, что связано с ним непосредственно, нам придётся сказать, что значение ряда знаков языка заключено в других знаках. Положение явно неприемлемое, если мы хотим рассматривать знаки языка как отражение объективной действительности. И  Итак, мы не можем ограничивать значение слова только тем, с чем непосредственно связан его знак; не можем считать значением и те чувственные образы, посредством которых знаки языка относятся к своему объективному содержанию. Мы вообще не можем принять трёхчленной структуры слова, а должны принять двучленную Из всего этого следует, что различные знаки слов имеют различного рода связь с объективным содержанием, в зависимости от того, каково это содержание и как оно было выявлено. Задача дальнейшего исследования значения слов поэтому состоит в исследовании типов этой связи, пока же нам важно утвердить общее положение: значение слова есть сама связь, сама соотнесённость его знака с действительностью; соответствующая взаимосвязь может быть изображена схемой:  Данное соображение и определяет характер, структуру того расчленения, тот приём анализа, который мы хотим применить при исследовании «языкового мышления». В отличие от приёма разложения на «субстанциальные элементы» он может быть обозначен как анализ, выделяющий в «единице» сложного «структурного» целого «материал» и «функции». Приступая к исследованию какого-либо объекта, находящегося внутри более сложного целого, мы можем различить в нём две стороны, два момента: «функцию» и «материал». Понятия «функции» и «материала» относительны. Функция есть свойство какой-либо части целого, возникающее за счёт его связей с другими частями целого. Один объект может содержать в себе ряд различных функций. Это значит, что один объект может находиться в многоразличных отношениях с другими объектами. Выделив в нём одну какую-либо функцию, одну связь, мы получаем в остатке материал. Но этот «материал» какого-либо объекта часто сам может рассматриваться как самостоятельный объект, идеальный или реальный, существовавший именно в такой форме раньше или даже существующий сейчас. Он может быть вторично подвергнут тому же анализу и, в свою очередь, разложен на функцию и материал. Последовательное применение этого приёма позволяет постепенно выделить, абстрагировать различные функции исследуемых объектов и рассмотреть их по отдельности или в особых, определяемых последовательностью расчленения комбинациях. В конечном пункте расчленения исследователь получает «чистую субстанцию» анализируемого объекта с его свойствами-атрибутами и ряд свойств-функций, которые несёт на себе эта субстанция в связи с другими явлениями и процессами. С этой точки зрения язык представляет собой систему строго фиксированных звуков, движений, письменных знаков, несущих на себе ряд функций. Из всей массы выделенных различными исследователями функций языка мы берём три, на наш взгляд, основные и достаточно общие функции: коммуникационную, экспрессивную и функцию отражения. В соответствии с этим мы будем определять язык как систему строго фиксированных звуков, движений, письменных знаков, которые несут на себе эти три функции. Каждая из указанных функций языка в определённых границах может рассматриваться независимо от других и, таким образом, образует особый предмет исследования. В частности, строя упрощённую модель языка, мы можем ограничиться двумя из основных функций: коммуникационной и функцией отражения. Называя «отражение» функциональным свойством языка, мы тем самым подчёркиваем, что это свойство не присуще субстанции языка как таковой, то есть движениям, звукам и письменным знакам, а возникает только в отношении к Когда в исходном пункте нам дано сложное целое и мы должны перейти к исследованию отдельного его элемента, но к такому, при котором этот элемент рассматривается не как простое изолированное целое, а именно как элемент сложного целого, понятие о функциональном свойстве этого элемента выступает как способ изолировать часть целого, вырвать её из связи с другими частями целого, в то же время сохраняя знание об этих связях. Наоборот, чтобы исследовать и понять какую-либо функцию, фиксированную первоначально в форме свойства выделенного объекта исследования, мы должны перейти от этого объекта к более сложному целому, частью которого он является. И только так может быть понята какая-либо функция. Иначе говоря, исследовать определённую функцию какого-либо объекта — значит исследовать определённые связи, в которых этот объект существует внутри более сложного целого. Анализ отношений, внешних для этого объекта, оказывается в то же время анализом внутренних связей Но такой вывод заставляет нас, по существу, изменить предмет исследования: чтобы исследовать функцию отражения языка, мы должны исследовать те связи, в которых существует язык и которые делают его отражением. Это будет переход от собственно языка к Таким образом, мышление оказывается не субстанциальным образованием и не атрибутивным свойством какой-либо субстанции, а взаимосвязью особого рода, элементами которой являются знаки языка. В этой связи надо заметить, что понятие «язык» может употребляться и употребляется нами в двух различных смыслах: ***Как мы уже говорили, взаимосвязь может анализироваться с двух точек зрения:  Возьмём, к примеру, два предложения: «Кислота содержит водород» и «Площадь круга равна πR2». Мы можем рассмотреть каждое из этих предложений как уже установленную, твёрдо фиксированную и постоянно осуществляющуюся взаимосвязь определённых признаков. Тогда в отношении к единичным реальным объектам эти предложения выступают как форма общего знания, как форма понятия: если это кислота, то она содержит водород; если это круг, то его площадь равна πR2. В данном случае каждое из этих предложений берётся как уже сложившееся, готовое целое и как целое относится к тем или иным реальным объектам. Но мы можем рассмотреть каждое из этих предложений Следует заметить, что сами по себе, как группы определённых знаков, эти предложения не являются ни формами понятия, ни суждениями. Это — предложения. Чтобы рассмотреть их как формы понятия или как суждения, мы должны взять их в определённом отношении к объективному содержанию, то есть от языка как такового, от языковых связей мы должны перейти к взаимосвязи:  В обоих случаях, рассматривая какую-либо группу знаков как знание или как процесс познания, мы будем анализировать указанную взаимосвязь, но будем анализировать её Во втором случае мы должны будем ответить на вопрос, как получилась эта знаковая система, в результате каких процессов или действий мышления. В первом случае мы будем говорить о логической структуре форм знания и понятий, во втором — о логических процессах: операциях, приёмах и способах исследования. Выделение и исследование логической структуры знания как такового и процессов познания как таковых предполагает выработку особых абстракций и введение особой символики для их выражения. Это позволит исследовать мышление в его собственной специфике независимо от особенностей языковой формы его выражения. Существующие в настоящее время понятия так называемой формальной логики не могут обеспечить такого исследования, так как по своему содержанию они ещё не отдифференцировались от понятий языковых форм. Смешение содержания тех и других проявляется, в частности, в традиционной параллели: слово — понятие, предложение — суждение, сложное предложение — умозаключение. И это не только параллель. Исходя из неё, в логике обычно называют понятием всё то, что выражается в отдельном термине, суждением — всё то, что выражено в предложении, а умозаключением — ряд связанных между собой предложений. С нашей точки зрения, понятие может быть выражено различными языковыми формами: отдельным словом (стол, энергия, жёлтый), предложением (кислота содержит водород), формулой зависимости (у — f [x1x2…]) или формулой состава (Н2S04), целой системой связанных между собой предложений, например три тома «Капитала» К. Маркса, дающие понятие о буржуазных производственных отношениях, и так далее. Различие языковых форм выражения этих понятий указывает на различие их логической структуры, но, чтобы отразить эти логические различия, нужны особые, специфически логические абстракции. ***Исследование логической структуры форм знания и процессов познания позволит нам отделить специфически мысленное значение слов от чувственного их значения, тем самым — понятие от представления. Дело в том, что не всякая взаимосвязь типа:  Является специфически мысленной взаимосвязью. Например, взаимосвязь:  Не является мысленной взаимосвязью и не даёт понятия о предмете. Так, ребёнок в возрасте полутора лет легко запоминает названия предметов, которыми пользуются взрослые, и может просить эти предметы, более или менее отчётливо выговаривая название. Но хотя ребёнок прекрасно знает, какой именно предмет он просит, хотя у ребёнка существует устойчивая связь между чувственным образом этого предмета и его названием, тем не менее у него нет понятия о называемом предмете и не будет такового, пока он не усвоит назначение и способ использования этого предмета в практической жизни. Дело в том, что мысль имеет не только свою особую форму, в которой она отражает объекты природы, но и своё особое объективное содержание, она органически связана с процессами труда и берёт объекты природы с такой стороны А это, в свою очередь, значит, что знаки языка, выражающие понятия, относятся к своему особому объективному содержанию особым образом, то есть имеют особое специфически мысленное, понятийное значение. В этой связи должно быть уточнено то положение о взаимоотношении языка и мышления, которое мы выдвинули раньше. Приступая к исследованию мышления, мы полагали, что всякая мысль выражается в языке, всякое языковое проявление есть осуществление мысли. В плане филогенеза это совершенно верно, в плане онтогенеза, а следовательно, Чтобы учесть и эти проявления, мы должны несколько видоизменить постулированное вначале положение: не всякое языковое проявление есть выражение мысленного образа, понятия; в знаках языка в ряде случаев могут выражаться и чувственные образы в чистом виде. Чтобы дать более точное определение мышления, надо охарактеризовать его со стороны составляющих специфических процессов и их результатов — понятий, то есть, как мы уже сказали, надо исследовать логическую структуру понятий и образующих их процессов. Тогда мышление будет охарактеризовано само по себе, в своей собственной специфике. ***Мы рассматривали проблему взаимоотношения языка и мышления только с одной стороны. Мы совсем не касались вопроса о взаимоотношении процессов отражения и процессов коммуникации, хотя этот вопрос, без сомнения, целиком и полностью входит в рассматриваемую проблему; мы совершенно не затрагивали вопроса об отношении собственно мышления, собственно мыслительной деятельности к речевой деятельности, жестикуляции и процессам письма, точно так же как и вопроса об отношении процессов экспрессии к языку и мышлению. По существу речь шла об одном узком аспекте проблемы — о характере исходного расчленения единого, внутренне цельного, но уже отвлечённого, обработанного исследователем Наше исследование начинается с особым образом направленного, особым образом построенного анализа языка. Рассматривая язык как определённый материал, несущий на себе функции, коммуникационную и «отражения», мы направляем исследование на процессы коммуникации и процессы отражения. В результате этого меняется непосредственный предмет исследования: от языка как определённой фиксированной системы знаков мы переходим к процессам, в которых эта система участвует и реализуется. Это есть одновременно и отход от изучения языка как такового, и углубление в изучение языка, так как принципы построения языковой системы, принципы её функционирования и развития могут быть понятны только на основе исследования процессов коммуникации и отражения как таковых. В этой связи, конечно, может быть поставлен вопрос что, собственно, должно изучать языкознание: процессы коммуникации, процессы отражения, или сфера его исследования уже и ограничивается языком как фиксированной системой знаков? входит ли сюда исследование речевых особенностей? и так далее. Этот вопрос можно было бы поставить, но он был бы искусственным. В данном случае мы приходим к выводу, что исследование языкового отражения (мышления) и языковой коммуникации неизбежно начинается с исследования языка, что последнее на определённом этапе должно превратиться в исследование процессов отражения и коммуникации как таковых, взятых изолированно друг от друга и изолированно от языка; что затем, после того как будет построена теория логических категорий, теория процессов мышления, теория коммуникации и экспрессии и тому подобное, нужно будет «вернуться» и рассмотреть язык как тот материал, в котором осуществляются одновременно все эти связанные друг с другом процессы. Таким образом, описав «внешние свойства» различных языковых систем, исследователь должен «спуститься» к тем процессам, которые лежат в основе языка, исследовать закономерности этих процессов как таковых и уже затем из них «вывести» закономерности языковой системы вообще и особенности того или иного её частного проявления. Общая структура подобного исследования, таким образом, предполагает мысленное, абстрактно-логическое движение от результатов | |

Примечания | |

|---|---|

| |

Оглавление | |

| |