Щедровицкий, Г. П. О различных планах изучения моделей и моделирования. Источник: [1966 g]. | |||||||

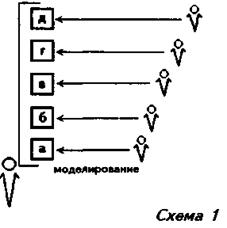

1Рассматривая вопрос о моделях и моделировании, необходимо различать:

Во вторую группу войдут:

Самое примитивное моделирование может совершаться без всяких специально выработанных средств на основе одних лишь способностей исследователя Два первых типа деятельности направлены на создание методик моделирования и часто входят в тело специальных наук; три последних типа деятельности находятся уже в сфере методологии; последний к тому же выводит в сферу математики. 2Каждый из специалистов, обслуживающих моделирование, может работать приёмами «искусства» или науки. Второе характеризуется наличием чётко определённого предмета изучения, движением строго в этом предмете и использованием специально фиксированных средств этого предмета. Отсюда различие методистов и методологов разного рода: работающие приёмами «искусства» имеют разрыв между задачами, которые они решают, и имеющимися у них средствами.

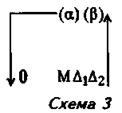

3Возможны две исследовательские «позиции» при разработке средств, обслуживающих моделирование: а) исследователь «видит» объекты своей деятельности, изменения и преобразования их материала или отношений к другим объектам; б) исследователь «видит» саму деятельность, функции объектов в деятельности и смену их, средства и процедуры деятельности ( 4Общее определение понятия модели может быть дано только с позиции 2; оно будет фиксировать функции модели в деятельности — специфическую и производные от неё. В одной из систем методологического описания специфическая функция модели может быть изображена схемой 3. Словесно эта функция определяется так: если свойства, выявленные в С позиции 1 можно рассматривать и характеризовать лишь сходство и различие модели и её натуры; это возможно только в тех случаях, когда исследователю актуально даны как модель, так и сама натура; в реальности такие случаи бывают крайне редко и делают ненужной саму модель; но подобные ситуации могут создаваться искусственно, в методических целях (приём «двойного знания»). 5Реальное моделирование может производиться как в тех случаях, когда исследователь-предметник устанавливает какое-либо отношение между М В наиболее развитых случаях конструируемая модель рассматривается как в связи с моделируемым объектом, так 6Научный анализ функций модели или её абстрактных типов ведётся в предмете какой-либо методологической теории: а) мышления; б) деятельности; в) семиотики; г) науки, рассматриваемой как «машина», д) науки, рассматриваемой как «организм».

Во всех случаях при этом анализируются отношения и связи структуры, представленной на При анализе её в рамках теории «науки-организма» мы получим смысловые значения модели или «естественные» механизмы развития моделей в истории науки. Каждый раз, в зависимости от способа представления деятельности, мы будем получать и фиксировать разные аспекты моделей, а косвенно — и моделирования. 7Особую задачу представляет описание тех процедур (или последовательностей операций), которые мы осуществляем в разных случаях, конструируя модели или оценивая их истинность. При таком анализе система средств, используемых исследователем-предметником, располагается в порядке их применения Анализ процедур моделирования предполагает сочетание обеих исследовательских «позиций», и это обстоятельство создаёт особые методические трудности в теории деятельности. Но только такой анализ процедур может дать нам то методологическое средство, которое сейчас принято называть «логикой научного исследования». 8Логико-методологическое проектирование типов моделей и процессов моделирования — завершающая часть всей философской работы. С одной стороны, оно превращает модели в объекты оперативных систем математики (подобные объектам теории множеств или «словам» и алгоритмам теории Маркова), элиминируя тем самым моделирование как таковое и потребность в нём; с другой стороны, оно задаёт общую философскую категориальную онтологию и картину «действительного» мира (действительности). | |||||||

Оглавление | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||