Щедровицкий, Г. П. Смысл и значение. Источник: [1974 а]. | |||||||||||||||||

I. Введение в проблему: лингвистический и семиотический подход в семантике1.Специальный методологический анализ развитых естественных наук показывает, что работа в них характеризуется постоянным вниманием и интересом не только к объекту изучения, но В абстрактном плане этот тезис принимается как достаточно очевидный. И точно так же не вызывает особых затруднений чисто теоретическое различение и противопоставление объекта изучения и средств анализа. Но в реальной практике работы исследователь всегда имеет дело не с объектами изучения как таковыми и не со средствами их анализа в чистом виде, 2.Склеенность и неразделённость аспектов объекта и аспектов средств, характеризующая знание, отчётливо проявляется Можно сказать, что в каждом из подобных вопросов содержится, по сути дела, два разных вопроса: один относится к этой лексической системе, а другой — к понятию лексической системы, один — к значению этого слова, а другой — к понятиям значения и смысла, ибо в языковедческом исследовании именно общие понятия значения, смысла, лексической системы и тому подобное являются теми средствами, которые дают нам возможность получать конкретные лингвистические знания. Но эта двойственность всякого подобного вопроса и необходимых на него ответов отнюдь не всегда осознается и учитывается. Более того, на практике очень часто получается, что в своём стремлении «как можно скорее» познать и описать объект мы отодвигаем на второй план или вовсе не учитываем всё, что касается наших собственных средств. Стремясь получить ответы на вопросы о строении лексической системы выбранного нами языка или лексическом значении определённого слова, мы мало размышляем над тем, откуда взялись сами понятия «лексическая система», «значение» и «лексическое значение», каково их содержание и непременная категориальная форма, забывая, что именно эти моменты предопределили наши вопросы в отношении изучаемых объектов и характер возможных на них ответов. В итоге мы слишком часто обращаем наши вопросы непосредственно на объекты, в то время как их нужно было бы сначала направить на наши средства, на используемые нами понятия и лишь после этого обратиться к испытаниям самих объектов. 3.Другая типичная ошибка, обусловленная той же самой наивно-онтологической ориентацией, состоит в том, что даже свои обращения к средствам, к чистым понятийным конструкциям, когда такое случается, мы часто осознаем и трактуем как эмпирическое изучение объекта. Очень характерен в этом плане упрёк, брошенный Л. Вайсгербером в адрес традиционной семантики: она, по его мнению, изучала изменения значений отдельных слов, но не изучала значения как такового [WeiSgerber, 1930. — Само по себе это — неоспоримое суждение, и оно заставляет задуматься, но выводы из него должны быть, на наш взгляд, значительно более радикальными, нежели те, которые сделал Л. Вайсгербер (во всяком случае в методологическом плане): если мы в определённой ситуации «изучаем» изменения значений отдельных слов, то не можем «изучать» значение вообще, значение как таковое; последнее выступает в этой ситуации как общий шаблон, как средство, которое нужно нам, чтобы единообразным способом организовать изучение значений отдельных слов (и именно в этой функции должно осознаваться и присваиваться исследователем). Если же ставить вопрос о происхождении подобных «общих шаблонов» и средств исследования, то придётся сказать, что чаще всего они возникают в качестве методологических схем млн методологических понятий, создаваемых нами в совсем ином слое мыслительной работы и по иным логическим нормам, нежели те, которые характерны для описания конкретных значений. В ряде работ мы обсуждали, используя разнообразный материал, различные аспекты отношения между «знанием» и «методологической схемой», превращающейся в «понятие-средство»: в уже названной выше работе [1958 а*] было показано, как ситуация парадокса, то есть противоречия между двумя знаниями об одном и том же объекте, заставляет исследователя обращаться к понятиям, на основе которых были получены эти знания, и трансформировать их таким образом, чтобы снять и преодолеть зафиксированную парадоксальность; в работе [1966 а*] мы рассматривали, с одной стороны, условия образования собственно методических положений и инженерных средств (см. также [Разин, 1967 b, 4.Столь резкое и бескомпромиссное противопоставление знаний, всегда отнесённых к тем или иным объектам (конкретно-эмпирическим или идеальным), и средств исследования, в частности методологических схем, организующих нашу исследовательскую деятельность, но не имеющих непосредственной связи с объектами изучения, с необходимостью приводит к вопросу: за счёт каких мыслительных процедур получаются или вырабатываются эти средства, методологические схемы и относящиеся к ним методологические знания, например в языковедении, и каким образом обеспечивается их познавательная мощь и эффективность. Если оставаться в рамках указанных выше ситуаций предметной исследовательской деятельности (ср. [1964 а*, ( Но точно так же нельзя говорить, что понятия «смысл» и «значение», выступающие в этой ситуации в роли средств, позволяющих строить конкретные знания об отдельных смыслах и значениях, получаются путём абстрагирования или обобщения

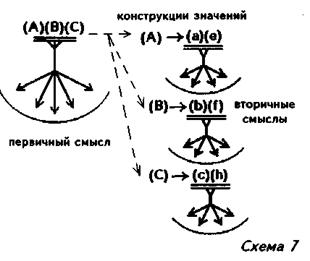

В наглядной форме это отношение между методологическими схемами, знаниями и эмпирическим материалом, характеризующим жизнь отдельных значений, представлено на Самым важным здесь является то, что знания о конкретных смыслах или значениях определяются не только и не столько эмпирическим материалом лингвистики, сколько методологическими схемами анализа этого материала: можно сказать, что эти схемы-средства (а дальше понятия) «смысл» и «значение» управляют образованием знаний о конкретных смыслах и значениях. 5.Другим не менее важным моментом является то, что изучение и описание конкретных смыслов и значений на базе «смысл» и «значение» само по себе не делает и не может сделать каких-либо вкладов в развитие и совершенствование самих этих схем и понятий. Единственное, чего мы здесь можем достичь, это опровержения используемых нами схем и понятий, если значительная часть наших конкретных описаний окажется неудовлетворительной и если к тому же мы сами будем настолько прозорливыми, что увидим за этим неудовлетворительность используемых нами средств (ср. [1958 а*, ( Именно в этой (и именно таким образом понимаемой) ситуации в полной мере действует принцип фальсификации К. Поппера (см. [Popper, 1959], а также [Criticism…, 1970; Лакатос, 1967]). Но нам сейчас важен другой поворот, другое, едва ли не обратное употребление этого принципа: что бы мы ни делали в анализе конкретных смыслов и значений (повторяем, именно в такой упрощённой ситуации), это ровно ничего не прибавит к нашим понятиям «смысл» и «значение». 6.Всё сказанное выше ни в коем случае нельзя понимать так, что конструктивное происхождение понятий «смысл» и «значение» обрекает их и дальше всегда быть безобъектными и совершенно исключает возможность собственно научного изучения смысла и значения вообще и их эмпирического изучения в частности. Утверждается лишь, что смысл вообще и значение вообще не могут выявляться и изучаться на том самом эмпирическом материале и в той самой действительности, в которой существуют и изучаются отдельные конкретные смыслы и значения. Нельзя забывать, что понятие средства является функциональным и характеризует лишь способ существования Так, к примеру, «скорость движения тела» первоначально — лишь отношение численных значений пути и времени, средство сравнить между собой два движения, совершавшихся в разных местах Но нечто подобное происходит и со всеми другими средствами-понятиями: эффективное употребление их в

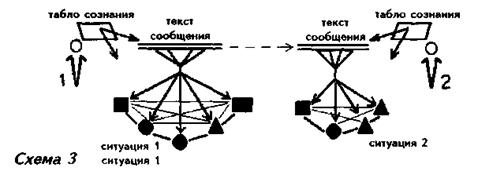

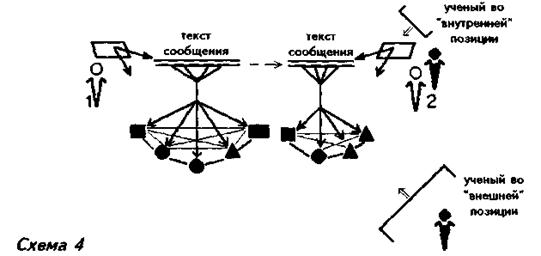

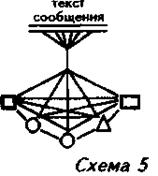

7.В этом месте мы подошли к одному из наших наиболее важных утверждений. Задание особой идеальной действительности, в которой существуют смыслы и значения вообще, конструирование модельных изображений этих сущностей, трактуемых теперь в качестве объектов особого рода, установка на эмпирическую проверку этих изображений, а значит, и на исследование самих этих объектов — всё это, как Непосредственным стимулом к выделению и оформлению новых предметов такого рода служат «метафизические» вопросы: что такое смысл вообще и что такое значение вообще, где и по каким законам они существуют, — к ним в конце концов приводит всякое языковедческое изучение семантики различных языков независимо от рамок выбранной концепции. Но так как все эти вопросы встают непосредственно в контексте лексикографического и синтаксического анализа и ответы на них, как представляется, могли бы оказать существенную помощь в организации и проведении этой работы, то обычно не выделяют того момента, что по своему характеру эти вопросы таковы, что выталкивают исследование, отвечающее на них, далеко за пределы не только лексикографии, лексикологии и синтаксиса, но и вообще за пределы лингвистики. Но положение именно таково: все эти вопросы могут быть поставлены в рамках традиционной языковедческой, И до тех пор, пока это не будет понято, нам не удастся организовать эффективных разработок, отвечающих на вопросы общего порядка: что такое «смысл», «значение», «знак», каковы основные типы значений, как они функционируют в речевой деятельности людей и каким законам подчинено их развитие. Именно по этому пути разделения и иерархизации своих научных дисциплин идёт сейчас или, во всяком случае, пытается идти наука о речи-языке. Но её развитие затрудняется и во многом сковывается тем, что в идеологии и методологии самого языковедения до сих пор не было выработано и не сформировалось отчётливого понимания различия между действительностью знаний и действительностью средств-понятий. До сих пор ведущие лингвисты — как теоретики, так и методологи — не понимают и не хотят признать того, что если мы хотим строго научно исследовать системы лексических значений различных языков, если мы хотим разделить, к примеру, семантические и синтаксические компоненты лексических значений, если мы хотим провести какой угодно анализ смысла или значения какого-либо слова, то во всех этих случаях должны предварительно сконструировать — именно сконструировать, а не исследовать — методологические схемы и понятия «смысл», «значение», «семантическое значение» и тому подобное, а это значит также (и притом в первую очередь) построить и задать те онтологические картины и модели, в рамках которых могут быть развёрнуты эти схемы и понятия. Именно этой установкой, осознанной и возведённой в принцип, отличается наш подход к проблеме смысла и значения; если в других семиотических и собственно лингвистических работах ставится задача исследовать на эмпирическом материале разнообразные лексические и синтактико-морфологические значения, то мы, наоборот, подчёркиваем необходимость предварительно сконструировать понятия смысла и значения, причём сконструировать их так, чтобы они могли служить средствами при анализе и описании конкретных смыслов и значений, а из этого следует, что на передний план мы выдвигаем саму конструктивную процедуру, составляющую ядро научного исследования, и настаиваем на правильном и последовательном осуществлении её [4]. II. Две ориентации в анализе смысла и значений знаковых выражений — «натуралистическая» и «деятельностная»1.Изложенная выше установка, критическая и весьма радикальная по отношению к языковедческой традиции, не является 2.Такой результат вряд ли можно считать случайным. Но если он, наоборот, закономерен, нужно перевернуть всю проблему и искать основные причины и источники столь устойчивых, постоянно повторяющихся злоключений анализа, нужно найти тот слой мыслительных средств, которые их вызывают и изменение которых, напротив, могло бы сдвинуть дело с мёртвой точки. На наш взгляд, эта причина и источник заключены прежде всего в бедности того категориального аппарата, с которым мы подходим к исследованию знаков. А она, в свою очередь, обусловлена той онтологией и теми формами видения мира, которые принято называть «натурализмом», и недостаточной разработанностью альтернативной, «деятельностной» картины мира. В других словах, основной недостаток всех предложенных до сих пор подходов в исследовании знаков (в частности, их смыслов, значений, значимостей и «содержаний») заключается, по нашему убеждению, в том, что не учитывается принципиальное отличие их как объектов и предметов изучения от всех других предметов, в исследовании которых естественные науки достигли к настоящему времени известных успехов; в результате все существующие концепции знака и речи-языка как знаковой системы дают недопустимо переупрощённое представление о них и делают невозможной разработку новых эффективных методов исследования. 3.В частности, во всех теоретических подходах к знаку до сих пор совершенно отсутствовал анализ конструктивно-нормативной работы, порождённой специфическими условиями и механизмами воспроизводства деятельности, и её влияния на различные аспекты существования знака [6]. Этот момент может казаться удивительным, так как в самом языковедении конструктивно-нормативная работа всегда преобладала над другими. Но такова уж сила теоретических предрассудков: гипноз естественно-научного подхода, возобладавшего с начала XIX столетия, с его представлениями объекта изучения как объекта созерцания и общим невниманием к процессам и механизмам деятельности [7], заставлял и заставляет языковедов закрывать глаза на практику собственной работы, на то бесспорное обстоятельство, что они сами строят и преобразуют язык, стремясь управлять его развитием (см. [1969 b]). 4.Одним из существенных следствий неуместного употребления «натуралистической идеологии» в лингвистике, логике и семиотике явилось смешение «значений» либо со «смыслами» знаковых выражений (и далее — с их психологическими производными), либо с «содержаниями» знаний, зафиксированных в знаковых выражениях, — с означаемыми, денотатами, десигнатами, операциями и тому подобное. Напротив, анализ разных видов деятельности, внутри которых создаётся и живёт язык, в том числе конструктивных видов деятельности, впервые даёт основание для анализа знаков объективными методами и позволяет различить и чётко определить их «смыслы» и «значения», противопоставив их «содержаниям» знаний. III. Структура знака с деятельностной точки зрения — смыслы, значения, знанияПонимание сообщения и смысл1.Рассмотреть «смыслы» и «значения» с деятельностной точки зрения — это значит, прежде всего, ввести и изобразить в соответствующих схемах такие системы деятельности (или системы, принадлежащие к деятельности), относительно которых «смыслы» и «значения» являются элементами и частичными организованностями; это даст возможность выводить затем функции и основные характеристики строения этих элементов, исходя из наших представлений о процессах и механизмах функционирования и развития систем деятельности. Действуя согласно этому принципу, предположим на первом этапе анализа, что для «смысла» такой системой, принадлежащей к деятельности, является система акта коммуникаций (

Все перечисленные моменты достаточно очевидны и вряд ли Для нас существенно лишь то, что пока эта схема не включает «смыслы» — ведь они не являются непосредственно фиксируемыми «со стороны» моментами акта коммуникации, — и, следовательно, мы должны будем проделать ещё специальную работу, чтобы, исходя из уже перечисленных или вновь добавляемых моментов, ввести их изображения. При этом, естественно, нам придётся затронуть и обсуждать вопрос, что есть «смысл» и как он существует в деятельности. 2.Обыденное употребление слов «понимает» и «смысл» наталкивает на то, чтобы определить «смысл» как то, что понимается нами при прочтении текста; и многие исследователи прямо переносят это представление из обихода в науку [8]; тогда оно мыслится в ряду подобных же определений: «то, что воспринимается», «то, что преобразуется», «то, что получается» и так далее, и «смысл» в силу этого выступает либо как предмет понимания, либо как его продукт. Однако такое определение «смысла», совершенно естественное, само собой разумеющееся и, как представляется, схватывающее суть, на деле оказывается мнимым: оно не имеет ни операционального, ни онтологического содержания. Это становится совершенно очевидным как только мы задаём вопрос: что же понято нами в том или ином тексте? Когда пытаются ответить на него, то строят новый текст или какое-либо изображение, которые должны выразить «то же самое», что было выражено в исходном тексте. И нам остаётся одно из двух: либо объявить эти вторичные тексты и изображения самим смыслом (игнорируя при этом совершенно очевидные соображения, показывающие, что это не так [9]), либо же признать «смысл» такой сущностью, которая может только пониматься и никогда не может быть представлена в специальных, моделирующих и понятийно фиксирующих её знаниях. Эти затруднения, возникающие при попытках научно зафиксировать и описать «смысл» исходя из актов понимания, объясняются в первую очередь тем, что понимание как таковое не является продуктивной деятельностью и поэтому «смысл» не может рассматриваться и трактоваться по схеме предметов и продуктов понимания. Не снимает всех этих затруднений и попытка рассмотреть понимание как переход от текста к ситуации: ведь ситуацию, взятую в наборе её основных вещественных элементов, никак нельзя считать продуктом понимания; и даже если предположить, что ситуация является мысленной и потому — идеальной, то всё равно мы должны будем рассматривать её как порождение мышления, а отнюдь не как порождение чистого понимания (см. [1973 е*]). И точно так же, если определять процесс понимания как переход от ситуации к тексту, то опять-таки текст будет продуктом мышления и речевой деятельности, а не понимания как такового, хотя понимание, бесспорно, будет участвовать на Итак, «действительность» ситуации, которую мы восстанавливаем по тексту, является продуктом практической деятельности и мышления (вместе со всем тем, что в них входит и их обслуживает); эта «действительность» фиксируется в знаниях, вплетённых в деятельность, и может рассматриваться в качестве их содержания; более узко и более точно — эта действительность выступает в качестве «содержания» того знания, которое обеспечивает связь мышления с практической деятельностью и которое как бы снимает их в себе. Когда мы понимаем текст, то параллельно и одновременно мы мыслим и вырабатываем знания, которые переводят то, что мы понимаем, в форму «содержания» [10], а затем, когда мы начинаем действовать, — в форму «действительности» нашей деятельности. Но из того, что мыслительная деятельность и понимание развёртываются одновременно, параллельно 3.Основная гипотеза, которую мы выдвигаем, отвечая на эти вопросы, состоит в том, что на уровне «простой коммуникации» [11], представленной на То, что соотносится и связывается в процессе понимания, то и понимается; поэтому, характеризуя «простую коммуникацию», можно сказать, что мы понимаем По сути дела то, что мы сказали, равносильно утверждению, что «смысла» не существует, а существуют лишь процессы понимания. И мы настаиваем на том, что это утверждение истинно, но не вообще (как это трактовалось бы при натуралистическом подходе), а только для мест, связанных «простым» актом коммуникации. В рамках деятельностного подхода, следовательно, сделанное нами утверждение по сути дела содержит в себе указание на то, что «смысл» появляется или должен появиться дальше — в более сложных системах деятельности и на Таким местом, на наш взгляд, является место исследователя, находящегося вне исходного акта коммуникации и вынужденного

В методическом плане этот приём изображения и фиксации процессов отработан уже давно: когда античная физика столкнулась с проблемами описания и моделирования движения, то она обратилась прежде всего к «следам» этих движений; когда в контексте анализа этих «следов» были решены основные задачи соотнесения дискретных числовых характеристик с непрерывными графическими представлениями (см. [Аристотель, 1937 с]), появилась возможность фиксировать и изображать в виде линий и отрезков изменения любых параметров, характеризующих объекты, и на этой основе затем стала разрабатываться геометрия различных идеальных пространств. После этого продвижение в каждой содержательно-предметной области стало определяться в первую очередь успехами в разработке статических форм описания и фиксации характерных для этой области процессов [13].

Следуя по этому же пути, исследователь актов коммуникации и, более узко, процессов понимания должен прежде всего выработать и ввести специальный язык для статической фиксации этих процессов. Здесь многое происходит подобно тому, как это происходило в естественных науках. Но есть и очень существенные отличия. Первое из них состоит в том, что сами процессы в акте коммуникации являются значительно более сложными, чем процессы в механическом движении, и это приводит к неимоверному усложнению самого языка описаний. Второе отличие связано с тем, что знания о деятельности и их содержание имеют в деятельности принципиально иное существование, нежели знания о природе, и это проявляется, в частности, в их отношении к своему объекту. Если, к примеру, в рамках натуралистического подхода, изобразив процессы понимания в структурных схемах, мы так бы и говорили, что это — изображения процессов понимания и их содержание не имеет никакого другого реального существования, кроме как в своём объекте, то в рамках деятельностного подхода, наоборот, мы должны сказать, что статические структурные изображения процессов понимания, созданные на определённом месте в системе кооперации, задают и фиксируют действительность совсем особого рода, которая, благодаря различию мест социальной кооперации, имеет своё собственное существование, отличное от существования процессов понимания [14]. Эта особая действительность, создаваемая исследователем при статической фиксации процессов понимания, и есть то, что называется «смыслом» ( 4.После того как структурное изображение процессов понимания сложилось и оформилось, оно начинает разнообразно употребляться — в разных отношениях к объекту Одно из этих употреблений — так называемая формальная онтологизация: структурная схема рассматривается как изображение самостоятельной структурной сущности, «смысла» как такового; при этом между изображением и тем, что изображается, устанавливается полное соответствие — и это совершенно естественно, ибо само изображаемое получилось путём простого удвоения изображения и приписывания одному из дубликатов статуса объективной сущности (ср. [1960 с*, Это употребление структурных схем приводит Другие употребления этих схем предполагают уже чёткое противопоставление и соотнесение статики «смысла» и кинетики понимания; во всех этих случаях понимание мыслится сквозь призму структуры «смысла», а «смысл» — сквозь призму процессов понимания, но конкретное представление того и другого зависит от того, какое из этих образований мы ставим во главу угла и каким образом соотносим и связываем одно с другим. Наиболее распространённый вариант решения этой проблемы заключается в том, что структурная схема онтологизируется уже в исходном пункте анализа и трактуется как выражение некоторых объективных, можно сказать «натуральных», условий процесса, а сам процесс привязывается затем к этим структурным схемам, как бы вписывается в них. Нередко структурные схемы такого рода рассматриваются как изображения каналов связи, по которым «текут» исследуемые процессы; в частности, на такой трактовке построены все современные системотехнические (кибернетические) концепции мышления и понимания (см. [Ньюэлл, Саймон, 1965; Гелернтер, Рочестер, 1965; Ньюэллидр, 1965], а также [1968 b; Дубровский, 1968]). Ясно, что при таком подходе отношения между реальными процессами в объекте и их изображениями в знании перевёртываются на обратные — стратегия очень выгодная при реализации инженерно-конструктивных замыслов, но совершенно неприемлемая в научных исследованиях. Другой вариант решения этой проблемы зиждется на сознательном использовании приёмов методологического мышления, в частности — приёма многих знаний (см. [1964 а*, ( Методологические приёмы мышления позволяют исследователю идти от описания процессов понимания к структурным схемам смысла и развивать последние в соответствии с характеристиками процессов; и эти же приёмы позволяют ему идти от структур смысла к процессам понимания, членя и организуя последние соответственно возможностям структурных схем (см. [1973 е*; 1974 d]). Методы этих двусторонних исследований завершаются и оформляются в категории системы, устанавливающей необходимые формальные связи между описаниями процессов, функциональных структур, организованностей материала и морфологии сложных объектов (см. [1974 с*; Гущин и другие, 1969]). Применение этой категории в исследовании интересующей нас области даёт возможность объединить процессуальные характеристики понимания и структурные характеристики смысла в едином системном представлении актов понимания-осмысления [1974 d]. 5.Но кроме охарактеризованных таким образом употреблений схемы смысла и всех связанных с ней представлений во «внешних» исследовательских позициях возможны и существуют ещё вторичные или неспецифические употребления их в позициях, заданных актом коммуникации [16]. При этом идёт двойной процесс: с одной стороны, представления о смысле, выработанные во «внешних» позициях, изменяются, приспосабливаясь к особенностям деятельности и поведения на «внутренних» местах в акте коммуникации, с другой стороны, сама деятельность в этих «внутренних» позициях изменяется и перестраивается под влиянием этих представлений, задающих новое содержание и новую действительность. Если выше мы подчёркивали, что в «простом» акте коммуникации нет и не может быть «смысла» как такового, то теперь, рассматривая этот акт в кооперативной связи с более «высокими» исследовательскими позициями, мы можем сказать, что «смысл» там появляется, но не как таковой, Когда происходит передача представлений смысла из более «высоких» позиций в более «низкие», то сами эти представления, как мы уже отметили, деформируются и изменяются, приспосабливаясь к действительности этих позиций; при этом происходит очень своеобразное взаимодействие схем смысла и знаний о смысле с непосредственными процессами понимания текстов и процедурами выявления их содержания; одним из самых характерных результатов этого взаимодействия является фокусировка и как бы усечение структуры смысла на отдельных материальных узлах всей системы; при этом связи и отношения структуры переводятся в функциональные характеристики «захваченных» ей материальных элементов [17]. В силу этого и сам «смысл» в этих позициях представляется уже не в виде структуры, задающей всю ситуацию в целом, Именно это имеют в виду, когда говорят обычно, что текст сообщения осмыслен, что мы уловили смысл того или иного явления, что в нашем сознании появился соответствующий смысл и тому подобное. И в «Языковая инженерия» и конструкции значений1.Чтобы теперь ввести в качестве особых сущностей «значения», трансформируем исходно заданную ситуацию общения и превратим её в ситуацию трансляции (см. [1966 а*; 1967 а, g*; 1970; Генисаретский, 1970]), где главной является побочно сложившаяся связь между позициями

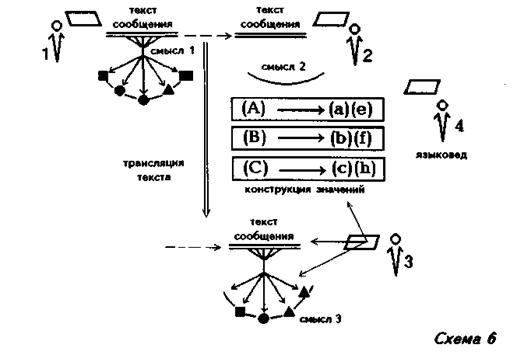

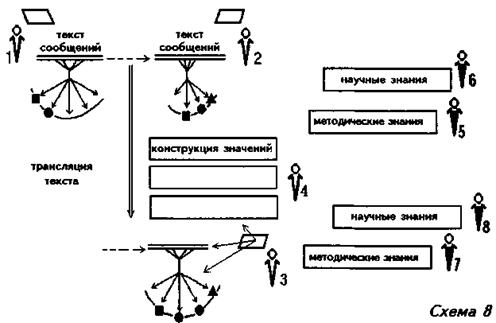

Предположим, что текст сообщения, направленного из позиции 1 в позицию 2, поступает в позицию 3 и здесь либо вообще не понимается, либо понимается неадекватно. Такое положение заставляет систему, обслуживающую процессы общения, создавать специальные знаковые конструкции, которые, будучи «вложенными» в индивида 3 (или «усвоенными» им), выступают в качестве дополнительных средств, обеспечивающих необходимое понимание текста сообщения. Эти конструкции, создаваемые инженерами-языковедами (позиция 4), мы и будем называть «значениями». Конструкции значений весьма разнообразны. Их характер и способ фиксации зависят прежде всего от того; 1) чем вызвано непонимание текста сообщения; 2) кто выступает в роли коммуниканта — ребёнок, ещё не освоивший основных средств речевого мышления, студент, не овладевший чужим для него языком, или, скажем, ЭВМ, не имеющая необходимых программ анализа текстов, и, наконец, от того; 3) как организованы остальные элементы ситуации. Кроме того, существенное влияние на характер и форму фиксации значений оказывают методические и теоретические ответы на вопрос «что такое значение», вырабатываемые в аналитических и собственно исследовательских позициях, обслуживающих конструктивно-нормативную работу языковеда. Но во всех случаях конструкции значений выделяют, фиксируют и закрепляют те или иные из соотнесений и связываний, производимых процессами понимания текста (или текстов) сообщения. Иногда они выступают непосредственно в виде связок знаковых выражений с теми или иными элементами ситуации, — такое бывает при непосредственном обучении языку, — но чаще эти связки устанавливаются опосредованным путём — за счёт связи одних знаковых выражений с другими. Например, конструкции значений «a table — стол» и «кислота — вещество, окрашивающее лакмус в красный цвет», несмотря на все свои логические различия, служат, по сути дела, для одного и того же — установления связи между именами и объектами (см. [1958 b*, VI, ( 2.Конструкции значений, подобно всем другим знаковым выражениям, должны пониматься; в контексте нашего рассуждения это будут «вторичные понимания» и, соответственно, «вторичные смыслы» (

То обстоятельство, что конструкции значений, подобно исходным текстам сообщений, тоже понимаются (и осмысливаются), не меняет их отличия от смысла, существующего и устанавливаемого благодаря функциональному противопоставлению фиксированных, средств, обеспечивающих понимание, исходным текстам, включённым в естественно развёртывающиеся, а потому всегда достаточно неопределённые ситуации общения и деятельности (см. 3.Обращаясь к деятельности языковеда-инженера (позиция 4), нужно отметить, что в процессе её он должен ещё Это значит, что он должен, Проделывая всю эту работу, языковед-инженер представляет процессы понимания и одновременно то, что понимается, в совокупности создаваемых им конструкций значений. Если мы будем описывать всё это из внешней исследовательской позиции, в которой разрешено пользоваться понятием смысла, то сможем сказать, что языковед-инженер сводит понимаемый им смысл исходных знаковых выражений и их элементов к создаваемым им конструкциям значений, что он выражает множество разных ситуативных смыслов через наборы специально выделенных элементарных значений и последующую организацию их в структуры [21]. Затем полученные таким образом конструкции значений и принципы соотнесения и совмещения их друг с другом используются получившими их индивидами (находящимися в позиции 3) в качестве «строительных лесов» при понимании разнообразных сообщений; опять-таки, если мы будем описывать всё это, находясь во внешней исследовательской позиции, то должны будем сказать, что эти конструкции значений и принципы организации их в сложные структуры используются индивидами в качестве средств при выделении смысла сообщений или даже в качестве основных компонентов его; имея наборы определённых значений, эти индивиды сначала, если пользоваться неточным, но очень наглядным образом, как бы разлагают по ним смысл сообщений, а затем собирают из них этот смысл как композицию, приноравливаясь при этом к ситуации как к целому [22]. 4.Чтобы теперь завершить характеристику «языковой инженерии» и влияния её продуктов на существование и функционирование знаков, нужно сделать ещё одно замечание, касающееся схемы нашего рассуждения. Вводя исходную ситуацию коммуникации (см. «Первичные смыслы» и «значения» — две разные формы существования знака1.Хотя для индивида 3 конструкции значений в процессе понимания выступают по сути дела в качестве образцов элементов ситуативного смысла текстов, хотя этому индивиду часто кажется, что он собирает смысл из данных ему значений и потому значения просто дубликаты или копии смысла, тем не менее (и это становится очевидным, как только мы переходим в позицию внешнего исследователя) конструкции значений являются не дубликатами и не копиями смыслов, а прежде всего иными функциональными элементами того же целого, в которое на правах особых частей и элементов входят в процессы понимания исходного текста (или, если говорить на формальном языке внешнего исследователя, структуры первичного смысла). Иначе говоря, значения и смыслы (или процессы понимания) связаны между собой деятельностью понимающего человека и являются разным и компонентами этой деятельности. Но в силу этого они оказываются также разными компонентами самого знака (как определённой организованности деятельности). В этом плане конструкции значений являются не чем иным, как новыми элементами ситуации общения и деятельности, расширяющими поле понимания (или, соответственно, объективную структуру смысла), и как таковые они могут рассматриваться наряду со всеми другими элементами ситуации, охватываемыми структурой смысла. Но, кроме того, у конструкций значений есть своё, совершенно специфическое назначение, и это обстоятельство ставит их как элементы смыслового поля в особое отношение ко всем другим элементам. Это специфическое назначение конструкций значения, как мы выше выяснили, состоит в том, чтобы служить средствами понимания исходного текста, и поэтому они создаются как своеобразные дубликаты и особые формы фиксации отдельных отношений и связей, устанавливаемых процессом понимания и представляемых нами в структуре первичного смысла. Но это значит, что конструкции значений и связанные с ними вторичные смыслы создают для процессов понимания (а вместе с тем для элементов первичного смысла) вторую и особую форму существования; вместе с тем они создают новую и особую форму существования для самого знака (см. 2.Соединение двух указанных выше характеристик конструкций значений: 1) лежат наряду со смыслами и являются другими функциональными компонентами структуры деятельности и знака; 2) выражают и фиксируют отдельные компоненты смыслов, придавая им второе и особое существование — позволяет рассматривать и трактовать связь между значениями и смыслами как совершенно особое отношение конструктивного замещения, или, как мы его называем, имитации. Изучение специфики имитации — специальная задача; она исключительно важна и актуальна как в общеметодологическом, так Знак как предмет знанияКонструктивный характер значений кардинальным образом меняет практическое и познавательное отношение человека к знаку. Если в акте коммуникации между индивидами

Даже более того, знание природы значений, как уже говорилось выше, является условием и предпосылкой инженерии значений: та или иная конструкция значений всегда определяется предваряющими её ответами на вопрос, что представляет собой значение как таковое. И хотя сам по себе этот ответ не устраняет необходимости понимания конструкций значений людьми, использующими их в качестве средств своей деятельности (уже упоминавшееся «вторичное понимание»), благодаря ему значения знаков, а следовательно, и сам знак в целом получают ещё одно дополнительное существование в знании и через знание, ни в коем случае не сводимое к существованию их в понимании и через понимание. С этого момента можно говорить о существовании знака как предмета знания. Но само знание, придающее знаку эту форму существования, а также функции знания ещё должны быть теоретически введены и объяснены. Попробуем наметить план этой работы. Знания как компоненты и формы существования знака1.Благодаря деятельности языковедов-инженеров, создающих конструкции значений, знаки получают вторую сферу существования — парадигматическую. Синтагматические цепочки речи и конструкции значений, образующие парадигмы языка, связываются между собой деятельностью человека, осуществляющего речевое общение, но при этом они остаются существенно разными как по своим функциям, так и по внутренней организации, и ничто не делает составляющие их элементы и единицы одними и теми же или одинаковыми объектами, ничто не даёт права говорить, что синтагматические цепочки и парадигматические организованности — лишь разные планы существования одних и тех же знаков, ибо таких объектов, как Однако, если Этим средством является знание, обязательно сопровождающее всякую практическую, инженерную и собственно научную (теоретическую) деятельность человека. В соответствии со своими исконными функциями оно осуществляет обобщение и объединяет множество разрозненных и разных индивидуализированных явлений, событий и объектов в один предмет, в одну целостность (ср. 1971 g). В нашем случае можно сказать, что это знание создаёт знак в единстве его синтагматических и парадигматических проявлений (например, слово), делает его единым и всегда одним и тем же предметом, независимо от разнообразия форм существования его в синтагматических цепочках 2.«Знание знака» собирает другие формы существования знака — синтагматические и парадигматические — в целостность, объединяет и организует их (см. [1971 d, g; 1972 а]). Но это объединение ни в коем случае нельзя понимать механически; оно осуществляется за счёт того, что «знание знака» создаёт свою особую действительность — знак как идеальный объект, действительность, не сводимую к синтагматическим цепочкам и парадигматическим конструкциям значений и вместе с тем снимающую их и представляющую в виде единого объекта. Одновременно само знание выступает в виде особой, третьей формы существования знака. Эта форма существования знака является ничуть не менее объективной, чем две другие, и функционирует в деятельности наряду с синтагматическими цепочками и парадигматическими конструкциями значений. В этом плане «знание знака» является лишь одной из многих и частной формой существования самого знака. Но так как в своей действительности «знание знака» снимает другие формы существования знака — синтагматические и парадигматические, мы можем сказать, что оно является основной и всеобщей формой его существования. Именно «знания знаков» (а далее также и «знания о знаках» (ср. Москаева, 1965. — Знание как система, рефлексивно объемлющая знак1.В принципе «знания знаков» могут быть и бывают весьма разнообразными [1971 d]. Между ними устанавливаются свои особые отношения и связи, которые меняются, 2.С того момента, как утверждается языковедческая инженерия и начинается систематическое конструирование значений, «знания знаков» становятся по преимуществу конструктивно-техническими. Подобно математическим формулам и уравнениям, они фиксируют в себе процедуры сопоставления, разложения и сборки рядов разных явлений и объектов из мира знаков и представляют эти явления и объекты в качестве вариантов и проявлений единого объекта, поневоле (то есть уже в силу формальных особенностей, самих процедур и соответствующего им строения знаний) конструктивного и структурного. При этом происходит трансформация и переработка исходного содержания, охваченного знанием: из совокупности объектов, возникших первоначально в разных ситуациях и во многом независимо друг от друга (к примеру — разные употребления знакового материала в синтагматических цепочках и разные конструкции значений) и лишь потом внешним образом связываемых друг с другом, оно превращается в сложный конструктивно развёртываемый идеальный объект, как бы тиражируемый в разных частях своей структуры Но целостным и структурным объектом при всём этом знак остаётся только благодаря знанию «Знак» как системное единство разных форм и типов существования. Идея деятельностиУказание на специфическую роль знаний в образовании и дальнейшем существовании знаков достаточно объясняет ту специфическую ситуацию, в которую попадает языковед-исследователь, когда он начинает свою работу и хочет либо проанализировать Но такая категориальная и онтологическая характеристика знака и речи-языка (основывающаяся на принципах теории деятельности) не может быть принята языковедом, ориентирующимся на эталоны и образцы объектов естественных наук: типологическое различие и несовместимость объекта, знания об этом объекте и содержания знания, Именно это обстоятельство больше всего мешало оформлению позиции языковеда-учёного и появлению наряду со «знаниями знаков» (или «знаниями языка») также ещё «знаний о знаках» (и «знаний о речи-языке»), которые могли бы представить и изобразить все разнообразные формы существования знака (и речи-языка) в виде единой сложной структуры. Поэтому столь значительным для всей истории языковедения был вклад В. Гумбольдта, впервые представившего речь-язык в категориях деятельности, и затем, в особенности, вклад Ф. де Соссюра, различившего внутри речевой деятельности (language) parole и langue; это были первые теоретические подходы к фиксации множественности разных форм существования знака. Но при этом Ф. де Соссюр не смог довести эту работу до конца и последовательно разделить существование языка в виде набора или системы знаний и существование языка как действительности этих знаний; кроме того, он не видел и не фиксировал различие между языком как действительностью инженерного языковедения и языком как действительностью научного языковедения (см. [1969 b]). Появление рядом со «знаниями знаков» или «знаниями языка» также ещё «знаний о знаках» и «знаний о языке» приводит к оформлению наряду с действительностью инженерного языковедения также действительности научного языковедения. Развёртываясь далее в полный научный предмет, эти знания порождают (или должны породить) онтологическую картину речи-языка, отделяющуюся от действительности первого и второго типа; в онтологических картинах научного предмета «речь-язык» получает новое существование — в виде идеального объекта изучения, обладающего «естественными законами жизни». Но это происходит лишь в той мере, в какой преодолеваются методологические и эпистемологические догмы натурализма и осуществляется переход на позиции научной семиотики и теории деятельности. | |||||||||||||||||

Примечания | |||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||