Щедровицкий, Г. П. Принципы и общая схема методологической организации системно-структурных исследований и разработок. Источник: [1981 а]. | |

I. Современная социокультурная ситуация и системное движение1.В последние Однако остаётся неясным, что именно фиксируют все эти выражения — то, что уже создано и реально существует, или же только проекты и программы, выдвигаемые различными группами исследователей. Во всяком случае, при таком обилии различных точек зрения мы вынуждены ставить вопрос, что же происходит сейчас на самом деле во всей этой системной области, и если окажется, что в неё включены все названные выше образования, то нам придётся На наш взгляд, наиболее общим и вместе с тем наиболее точным понятием, охватывающим всё, что происходит сейчас в «системной области», будет понятие системное движение. В основу настоящей статьи положены тексты докладов, прочитанных на семинаре «Структуры и системы в науке и технике» философской секции научного совета по кибернетике при Президиуме АН СССР (Москва, 1970 год), в Комиссии по системным исследованиям научного совета Спорткомитета СССР (Москва, 1974 года) и на VII Всесоюзном симпозиуме по логике и методологии науки (Киев, 1976 года). Для нас этот тезис означает, что начинать анализ всего того, что относится к системной области, нужно отнюдь не с системного подхода и не с общей теории систем, а именно с системного движения, а всё остальное — и анализ систем, и системотехнику, и системные ориентации, и всё прочее — рассматривать как разнообразные элементы, функциональные компоненты и организованности системного движения [1974 b*]. Основная особенность и характеристика системного движения (делающая его «движением», а не «направлением», «подходом» и тому подобное) заключена прежде всего в том, что в нём объединяются представители самых разных профессий (инженеры, военные, педагоги, учёные, философы, математики, организаторы и управляющие), носители разных средств и стилей мышления, разных ценностных установок и точек зрения. Мотивы такого объединения являются не столько содержательными, сколько социокультурными (или даже социально-организационными). Включаясь в системное движение, представители разных профессий тем не менее На данном этапе развития системного движения такая стратегия естественна и оправданна, ибо структура и организация самого системного движения ещё не сложилась, а те продукты, которые оно должно создать, ничем не заданы и никак не определены. И поэтому каждая профессия вправе выдвигать в качестве образца свой собственный профессиональный идеал организации и своё представление о конечном продукте всей работы. Соответственно этому в системном движении появляются, с одной стороны, очень сложный и внутренне противоречивый круг идей, 2.Выделяя лишь самое заметное и достаточно оформившееся, можно назвать восемь основных предложений и соответственно восемь проектов культурного продукта системного движения:

Первые семь предложений имеют уже реализованный на другом материале исторический прототип. В этом их сильная сторона. Но одновременно это же, на наш взгляд, вызывает основные возражения. Когда каждый из участников системного движения предлагает своё профессиональное решение системных задач, то он выступает как агент уже существующей и функционирующей сферы мышления и деятельности — науки, инженерии, математики, философии и так далее, внутри которой он сформировался как «системщик», 3.На наш взгляд, в современной социокультурной ситуации можно выделить по крайней мере восемь моментов, имеющих самую непосредственную связь с системным движением. Первый из них — это процесс всё более углубляющейся дифференциации наук и профессий. Прогрессивный в XVIII и XIX вв., он привёл сейчас к оформлению массы изолированных друг от друга научных предметов, каждый из которых развивается практически независимо от других. Эти предметы сейчас не только организуют, но и ограничивают мышление исследователей. Приёмы и способы мышления, новая техника и новые методы, созданные в одном предмете, не распространяются на другие. В каждом из научных предметов создаётся своя онтологическая картина, не стыкующаяся с онтологическими картинами других предметов. Все попытки построить единую или хотя бы связную картину нашей действительности наталкиваются на большие трудности. Второй момент — это существование узкоспециализированных каналов трансляции разделённой на части предметной культуры. Современный математик плохо знает и понимает физику, не говоря уже о биологии или истории. Филолог, как правило, не знает математики и физики, но столь же плохо разбирается в истории и её методах. Уже в школе мы начинаем делить детей на способных к математике и способных к литературе. Идея общего образования всё больше разрушается идеей специализированных школ. Третий момент — кризис классической немарксистской философии, вызванный осознанием того факта, что эта философия лишилась своих средств управления наукой и потеряла роль координатора в развитии наук, роль посредника, переносящего методы и средства из одних наук в другие. Это обстоятельство выяснилось уже в первой четверти XIX столетия и стало предметом специального обсуждения. Много внимания уделяли ему в своих работах К. Маркс и Ф. Энгельс, Четвёртый момент — оформление инженерии как особой деятельности, объединяющей конструирование с различными формами квазина — учного анализа. Традиционные академические науки, развивавшиеся во многом имманентно, оказались оторванными от новых направлений инженерии, и это заставило инженеров создавать системы знаний нового типа, не соответствующие традиционным образцам и стандартам. Теория информации и кибернетика — лишь наиболее яркие образцы таких систем. Одновременно появилась и стала интенсивно обсуждаться проблема соотношения конструирования и исследования. Пятый (очень важный) момент — это продолжающееся выделение внутри деятельности и обособление различных производственных технологий, приобретающих самодовлеющее значение и становящихся как бы новым принципом и объективным законом в организации всей нашей жизнедеятельности Вместе с тем непрерывно формализуются и приобретают всё большее значение технологические формы организации деятельности, распространяющиеся также и на мышление. Шестой момент — становление, оформление и частичное обособление проектирования как деятельности особого рода. В результате ещё резче встал вопрос о связи и соотношении собственно проектных и исследовательских разработок. Проектирование непосредственно и со всей остротой столкнулось с проблемой соотношения естественного и искусственного в объектах нашей деятельности [1967 g*; Саймон, 1972]. Ни одна из этих проблем не нашла решения в рамках традиционных наук. Седьмой момент — увеличение значения и роли во всей нашей общественной жизни организационно-управленческой деятельности. Эффективность её зависит в первую очередь от научного обеспечения. Однако традиционные науки не дают знаний, необходимых для этой деятельности; объясняется это прежде всего сложным, синтетическим, или, как говорят, комплексным, характером этой деятельности и аналитическим, или «абстрактным», характером традиционных научных дисциплин. Восьмой момент (также особенно важный) — становление и оформление наук нового типа, которые грубо можно было бы назвать «комплексными науками». Сюда нужно отнести науки, обслуживающие педагогику, проектирование, военное дело, управление и так далее. Сейчас эти сложные виды практики обслуживаются несистематизированными агломерациями знаний из разных научных дисциплин. Но сама сложность и многосторонность этой практики, её ориентация одновременно как на нормативные, искусственные, так и на реализационные, естественные планы деятельности требуют теоретического объединения и теоретической систематизации искусственных и естественных знаний, чего никак не удаётся достичь. Все эти моменты, характерные для современной социокультурной ситуации, порождают общую «контрустановку». Дифференциация наук рождает установку на их объединение и создание соответствующего этой цели плацдарма. Профессионализация образования рождает установку на общее политехническое и университетское образование, стимулирует разработку необходимых для этого обобщённых и универсальных систем знаний. Кризис традиционного философского сознания и потеря старой классической философией управляющей роли по отношению к науке породили идею такой перестройки самой философии и всех наук, при которой философия могла бы восстановить связь с науками и вернуть себе свою прежнюю главенствующую роль в мире мышления. Аналогичным образом из противодействия складывающейся ситуации выдвигается требование установления органичных и эффективных связей между инженерией и наукой, а вслед за этим появляется требование комплексной организации естественных, технических, гуманитарных и социальных наук [Акофф, 1972; Волков, 1973; Разработка…, 1975]. Все эти моменты современной социокультурной ситуации в общем хорошо известны, и мы отмечаем их здесь лишь для того, чтобы указать на связь между ними и системным движением. Дело в том, что на системный подход (независимо от того, фиксировалось это или нет) с самого начала возлагались надежды, что он решит все эти проблемы, интегрирует распавшиеся части науки и техники, выработает общий язык и однородные методы мышления для всех областей и сфер деятельности и, наконец, в пределе, создаст единую действительность для современной науки, техники и практики. По сути дела, это те же надежды, которые в 4.С нашей точки зрения, все эти надежды в отношении нынешних вариантов системного подхода столь же неоправданны, как и предшествующие надежды на физикализм и кибернетику. Но нам здесь важно не то, оправдывают или не оправдывают существующие варианты системного подхода возлагаемые на них надежды, а другой, можно сказать обратный, аспект проблемы: те требования к системному подходу, которые выдвигает сложившаяся социокультурная ситуация, и именно эти требования мы хотим положить в основу наших рассуждений. Если установка на интеграцию и синтез разных деятельностей фиксируется как факт и если она принимается как ценность (по крайней мере для мыслительной работы), то дальше следует обернуть задачу и обсуждать строение того продукта, который должен быть получен в системном движении, если его целью действительно станет достижение такого синтеза. И только после решения этого вопроса мы сможем приступить к анализу средств системного мышления, его категорий, основных понятий, методов и тому подобное. И таким образом получить данные для ответа на вопрос: а может ли системное движение создать подобный продукт? Следует подчеркнуть, что такое оборачивание задачи создаёт совсем иной план и стиль анализа: он будет касаться не того, что реально создаётся сейчас в системном движении, а программ и проектов, выдвигаемых разными группами профессионалов, участвующих в системном движении, обоснованности этих программ и проектов и их реализуемости. Это будет, с одной стороны, критика уже существующих программ, 5. Первая, критическая часть этой работы была уже в Главная идея нашего предложения состоит в том, чтобы объединить разработку системного подхода с разработкой новых приёмов и способов мышления, которые мы называем «методологическими» [1964 а*; 1969 b, Иначе говоря, системная проблематика и системное мышление, с нашей точки зрения, существуют там и только там, где сохраняется несколько разных предметов, и мы должны работать с этими разными предметами, двигаясь как бы над ними и по ним, добиваясь связного описания объекта при различии и множественности фиксирующих его предметов. В этих случаях, очевидно, мы уже не можем находиться внутри этих предметов и действовать по имманентным для них законам, а должны «выскочить» за их границы, работать Но тогда, естественно, мы приходим к вопросу, каковы же те организованности исследовательской и проектной работы, более широко — организованности мышления, которые дают нам возможность ассимилировать научные предметы и описывать объект не сквозь призму С нашей точки зрения, специфические организованности, решающие эти задачи, и есть организованности методологического мышления и методологической работы, которые не должны отождествляться ни с собственно философскими, ни со специально-научными формами организации мышления и деятельности. Поэтому далее мы должны подробнее рассмотреть специфические характеристики методологической работы и возможный проект организации и построения системно-структурной методологии. II. Общая характеристика методологической работы1.Начнём с нескольких важных, но пока чисто вербальных характеристик методологической работы как таковой. В данном контексте она может быть выделена и противопоставлена конкретно-научной и философской работе по шести основным признакам:

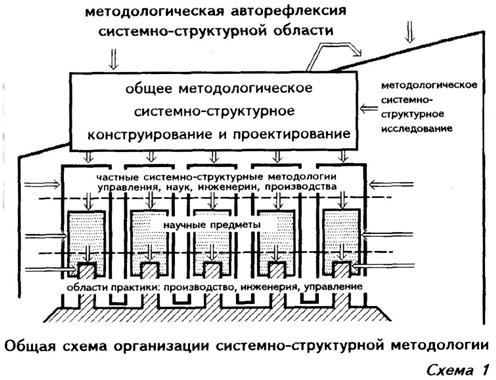

2.Все названные выше моменты могут быть подытожены в одном тезисе: методологическая работа направлена не на природу как таковую, а на мыследеятельность и её организованности, причём организованности мыследеятельности имеют как бы двойное существование: один раз в качестве элементов и компонентов мышления и деятельности, а другой раз в качестве независимых и автономных образований (как правило, искусственно-естественных), размноженных в разных формах и связываемых между собой процессами мыследеятельности. Сами «натуральные объекты» рассматриваются при этом как особые организованности мыследеятельности, создаваемые внутри философии и естественно-научных предметов наряду с другими: естественно-научная ориентация на так называемый натуральный объект оказывается лишь одним из многих подразделений в организации наших знаний и нашего мышления. Но это обстоятельство — смена природной действительности на деятельностную при переходе к методологическим формам работы — ставит перед нами новый круг весьма сложных проблем: чтобы научиться работать с комплексными структурами знаний, объединяющими, с одной стороны, методические, конструктивно-технические, естественно-научные, исторические и философские знания, К этому можно добавить, что сама логика рефлексии предполагает ещё особые знания о рефлексии [Разработка…, 1975, Когда мы обсуждаем весь этот круг вопросов, то движемся ещё в одном, особом типе знаний, который может быть назван методологически рефлексивным. Многие из сделанных выше утверждений развёртывались не в действительности методологии, Многие из сделанных выше утверждений будут иметь разный смысл в зависимости от того, как мы их будем трактовать; как непосредственно объективируемые или как принадлежащие специфической действительности метаметодолога. В После этой суммарной характеристики методологии мы можем перейти к нашему основному вопросу: охарактеризовать с методологической точки зрения системный подход и наметить эскизный проект организации системно-структурной методологии. III. Основная схема организации системно-структурной методологии1.До сих пор мы всячески избегали вопросов о специфике системного подхода. И это было не случайно, ибо у нас не было рамок, в которых можно было бы на них отвечать. Теперь эти рамки есть, и мы можем перейти к обсуждению самого «системного подхода». Наше первое утверждение в этом плане (в соответствии со всем тем, что было сказано выше) состоит в том, что специфика системного подхода может быть определена только при описании структуры и форм организации методологической работы, ибо, по нашему убеждению, системный подход существует только как подразделение и особая организованность методологии и методологического подхода. Он возникает в условиях, когда приходится объединять несколько разных предметов — об этом мы уже говорили — и двигаться при этом в соответствии со средствами и нормами методологии. И если само выражение «системный подход» и соответствующие ему организованности мышления и деятельности появляются также Следовательно, только описывая структуру методологической работы и методологии, мы можем подойти к вопросу о специфике системного подхода. До этого мы вообще не могли даже пытаться отвечать на этот вопрос. Более того, поскольку в методологической позиции можно пользоваться разными системами изображений, постольку специфика системного подхода, даже если мы ищем её в действительности методологии и методологической работы, тоже будет определяться После того как это зафиксировано, можно сделать следующий шаг и попробовать собрать и изобразить на схеме те особенности или принципы методологического подхода, которые формулировались ранее. Иначе говоря, теперь нужно нарисовать схему системно-структурной методологической работы, учитывая сформулированные выше принципы. 2.В предшествующих рассуждениях было установлено, что методологическая работа направлена на деятельности — практические, инженерно-проектные, исследовательские, управленческие и тому подобные и их организованности; она должна обеспечить их построение, организацию и дальнейшее развитие (ср. [1969 b*; Разработка…, 1975]). Эта работа носит содержательный характер и осуществляется на материале отдельных предметов — научных, инженерных, управленческих и тому подобных. Поэтому на схеме блоки предметов, вырастающих над практиками разного рода, охватываются частными системно-структурными методологическими разработками (см.  Но естественно, что методологическая работа не может ограничиться только этим: ведь частные системно-методологические разработки, будь то в физике, в биологии, в теории управления или в психологии, не могут дать общего понятия системы и не могут привести к созданию общих методов системной работы, равноприменимых во всех предметах. Следовательно, нужны ещё слои методологической работы, которые обеспечивают все частно-методологические разработки общими понятиями, общими онтологическими картинами и логикой системного мышления. Таким образом, мы получаем четыре слоя деятельностей, каждый из которых как бы надстраивается над предшествующим и ассимилирует его; это:

Теперь надо сделать следующий шаг и ответить на вопрос, как можно представить себе устройство общей системно-структурной методологии. Выше мы уже подчёркивали, что продуктом методологических разработок должны быть не только и не столько знания (тем более научные), сколько методические предписания, проекты, программы, нормы и тому подобное, которые будут использоваться в нижележащих слоях мышления и деятельности — в частно-методологических разработках, в предметах разного рода Поэтому первая и основная часть общей системно-структурной методологии должна быть не исследовательской, а конструкторской и проектной. Схематизируя этот вывод, мы изобразили в «теле» общей методологии над совокупностью частно-методологических разработок слой общего методологического системно-структурного конструирования и проектирования (на Отношения слоя методологического системно-структурного конструирования и проектирования к нижележащим слоям мышления и деятельности можно пояснить на примере научно-предметной работы (которая к настоящему времени проанализирована лучше, чем другие виды предметной работы). В специальных логико-методологических исследованиях (см., в частности, Проблемы исследований структуры науки, 1967. —

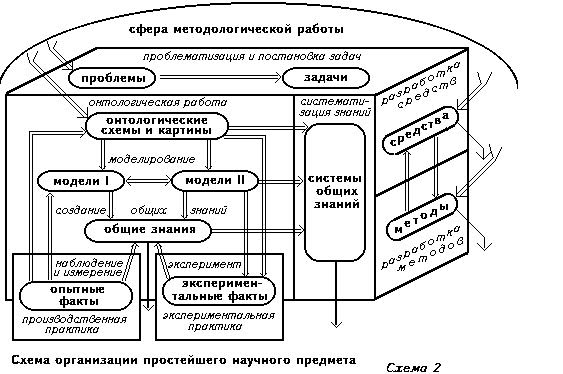

Это набор основных блоков научного предмета.  Имея этот перечень, мы можем теперь задать вопрос, какие же из названных организованностей формируются и создаются непосредственно в научном предмете, а какие, напротив, заимствуются из методологии и формируются под её определяющим влиянием. Историко-научный анализ даёт здесь совершенно определённый ответ: по крайней мере четыре элемента всякого научного предмета — онтологические схемы и картины, средства и методы, а также проблемы — всегда вырабатывались либо целиком за пределами научных предметов (в философии Поэтому мы должны как бы удвоить эти четыре блока и поместить их — в другой связи Но для того чтобы блоки конструирования и проектирования, представленные в общей схеме системно-структурной методологии (см. Эти два типа знаний должны войти в «тело» методологического конструирования и проектирования и использоваться там в качестве средств; но ясно, что до этого они должны быть Выше мы уже подчёркивали, что методологическая работа не может быть сведена к одному лишь конструированию и проектированию. Она соединяет конструирование и проектирование с исследованием. Поэтому, кроме слоя методологического конструирования и проектирования, в системе методологической работы обязательно должен существовать по меньшей мере ещё один слой методологической работы — слой исследований. По своему строению методологические исследования — это исследования особого типа, поскольку объектами их являются не физические, химические и биологические явления, а научные предметы, то есть знания из тех или иных наук вместе с объектами этих знаний и вместе с деятельностью порождения и использования знаний; в силу этого мы должны здесь говорить об исследовании, которое отличается от естественно-научного прежде всего спецификой своего объекта. Но специфика объекта изучения влечёт за собой специфику средств и методов исследования, и поэтому точно так же мы можем и должны говорить здесь о специфике технологии методологических исследований. Чтобы связать эти утверждения с дискуссиями, проходящими сейчас внутри системного движения, мы напомним тезисы, выдвинутые Дж. Клиром и Если оставить в стороне вопрос о целесообразности и правильности использования здесь термина «метатеория» и учитывать только суть дела, то можно сказать, что главное здесь нащупано и выражено: хотя ОТС — это не естественно-научное исследование, но тем не менее исследование, и, будучи исследованием, оно сильно отличается от традиционного естественно-научного исследования. На наш взгляд, Дж. Клир и Учитывая рефлексивное происхождение исследовательской работы, мы должны представить её в виде блока, охватывающего всё то, что исследуется (см. Кроме того, в состав системно-структурной методологии должен войти по крайней мере ещё один слой работы, назначение которого состоит в том, чтобы осознавать и систематизировать собственную организацию методологической работы в системной области: этот блок, следовательно, организует системно-структурную методологию как некоторое целое, связывая и объединяя воедино методологическое системно-структурное конструирование и проектирование со всеми обслуживающими его знаниями и методологическими системно-структурными исследованиями. Поэтому мы можем назвать его слоем «метаметодологии», или, точнее, системной авторефлексии методологии. Этот слой работы связывает системно-структурную методологию с более широкими, объемлющими её системами — с философией диалектического материализма и всей культурой человечества, накопленной в ходе исторического развития. По сути дела это и есть слой собственно методологической рефлексии и методологического мышления, охватывающий все другие компоненты методологической работы и создающий специфику методологической организации мышления и деятельности. Пока что мы не можем характеризовать его через специфику языка, понятий и процедур методологического мышления, но мы уже определённым образом ухватили и выразили его в соорганизации и связях объектов методологической рефлексии и методологического мышления, а дальше задача будет состоять в том, чтобы сформировать средства и методы методологического мышления как соразмерные организации его объектной области, или пространства его объектов. Таким образом, смысл всей описанной нами схемы может быть резюмирован в одном утверждении: если мы хотим рассматривать и характеризовать структуру и формы организации методологии системно-структурных исследований, то должны исходить не из схемы научного предмета и его основных функциональных единиц, представленной на В силу этого структурно-системная методология оказывается не просто сложной структурой и сложной системой, а гетерогенной и гетерархированной системой, имеющей одновременно как ступенчато-иерархированное, так и «матрешечное» строение. Основную «субстанцию» (если только так можно выразиться) этой системы образует методологическая рефлексия, которая захватывает практики разного рода и обслуживающие их или независимые предметы — скажем, геотехники и геологии, электротехники и теории электричества, психотехники И психологии и так далее; в этих практиках и предметах разного рода системно-структурная методологическая рефлексия выделяет системные проблемы разного рода, затем (в соответствии с разными мыслительными отношениями) оформляется в разные виды и типы системно-структурного мышления: программирующее, проектное, конструктивное, исследовательское, организационное и так далее. Все эти различные типы методологического мышления выявляются, оформляются и организуются внутри рефлексии — из её собственной субстанции и субстанции захваченных ей практик и предметов. Кроме того, все эти организованности методологического мышления соорганизуются ещё друг с другом в определённые кооперативные структуры, соответствующие линиям циркуляции их продуктов в пространстве методологии. Методологическое программирование поставляет во все другие подразделения методологии программы мыслительной и практической работы, методологическое проектирование — проекты практик и предметов разного рода, методологическое конструирование — системно-структурные онтологии, средства системно-структурного анализа, то есть системную графику, понятия, описывающие употребления этой графики в мыслительной работе, основные категории, процедуры и методы системного мышления и так далее, а методологическое исследование — знания о системно-структурных аспектах практической и предметной работы. Для правильного понимания всей этой организации очень важно иметь в виду, что системно-структурное методологическое исследование направлено не на системные объекты, а на системно-структурную мыследеятельность и описывает её процессы, механизмы и строение; поэтому, кроме «системщиков», работающих в разных частных предметах и на материале практики, должны быть ещё «чистые системщики», или «системщики-методологи», которые осуществляют системно-структурное методологическое программирование, проектирование и исследование Обобщая этот момент, связанный уже с различием позиций и типов работы внутри методологии, мы можем теперь сказать, что в рамках системно-структурной методологии существует и должно существовать много разных типов и способов мышления и мыслительной работы, а соответственно этому — много разных позиций и, можно даже сказать, специализаций. Это будут:

И если мы хотим наладить порядок в нашем «цехе» системно-структурной методологии, то должны учитывать, с одной стороны, принципиальное различие всех этих видов и типов деятельности, IV. Организация методологической работы и проблемы построения системного подхода1.Всё, что было сказано нами выше и представлено на С точки зрения традиционных натуралистических представлений оно совершенно законно. Но именно с натуралистической точки зрения, исходящей из того, что «она уже знает», что такое системный подход, а не с точки зрения методологических и деятельностных представлений, которые развёртываются в предположении, что адекватных и эффективных системно-структурных представлений у нас сейчас нет, что их ещё только надо выработать, получить, Но если эти последние утверждения правдоподобны, то у нас могут быть только две стратегии: 1) непосредственно приступить «к делу» и начать конструировать системно-структурные представления, не зная, как это делать и что должно получиться в результате, либо же 2) спроектировать и создать такую организацию, или «машину деятельности», которая бы в процессе своего функционирования начала перерабатывать современные зародыши системно-структурных представлений в стройную и непротиворечивую систему системных взглядов и системных разработок. Третьей стратегии не дано, хотя всегда есть путь (кстати, самый массовый и самый распространённый) нового обговаривания и переформулирования уже имеющихся представлений, созданных другими, но он не даёт подлинных вкладов в культуру. Итак, есть две возможные стратегии собственно продуктивной работы. Первая не может устроить нас по чисто профессиональным соображениям (хотя вместе с тем мы хорошо понимаем, что без неё или её элементов не обходится никакая работа, в том числе и самые рафинированные методологические построения). Поэтому, нисколько не отрицая значения первой стратегии, мы тем не менее для организации своей работы выбираем вторую. Наша задача — создание особой «машины мыследеятельности», которая будет производить системно-структурные представления; Для натуралистического мировоззрения, как уже говорилось, такой ход представляется несуразным. Методологов постоянно спрашивают: а вы имеете схемы или планы тех системно-структурных представлений, которые должна создавать эта «машина»? Ведь если не знать этих продуктов, то нельзя сконструировать и «машину»! По сути дела, задача здесь ставится так: дайте нам системно-структурные представления, и мы сконструируем соответствующую им «машину». На это мы отвечаем: если бы у нас уже были системно-структурные представления, то нам незачем было бы создавать эту «машину»; в Здесь, правда, возникает следующий вопрос ( Важное преимущество такой организации системно-структурных исследований и разработок состоит в том, что она не отвергает ни одного из существующих вариантов предметной и методологической работы, принимает их все и показывает место, роль и необходимость каждого. Но она, кроме того, берёт их в связях и отношениях друг с другом, в их сопричастности к целому Кроме того — и это очень важно для понимания существа дела, — эта схема устанавливает особые отношения между структурой (или устройством) «методологической машины» и захватываемым ей материалом. Характер «машины» определяется по крайней мере и тем, и другим; материал, который она включает в себя, в такой же мере влияет на характер и качество её продукта, как и сама структура (или порядок и последовательность переработки материала соответствующими формами); и, более того, сам материал за счёт специфического устройства этой «машины» (в особенности за счёт работы блока авторефлексии) всё время оказывает давление на устройство «машины», всё время перерабатывается в устройство «машины», в её формы. И если уж останавливаться на вопросе, почему предлагаемый проект организации системно-структурной методологии и все связанные с ним представления кажутся обычно странными и вызывают много возражений, то надо указать прежде всего на это решение вопроса об отношении между конструкцией «машины» и захватываемым ей материалом: в предлагаемом нами проекте системно-структурной методологии конструкция «машины» рассчитана не только на переработку захватываемого ей материала, но также на имитацию и воспроизведение морфологии этого материала (по сути дела этот принцип является дальнейшим обобщением принципа содержательности логических форм, лежащего в основании содержательно-генетической логики); конкретно это отношение реализуется в «машине методологии» за счёт методологической рефлексии и блока методологических исследований системной работы во всех видах и типах человеческой деятельности. 2.Наконец, есть ещё одно основание для возражений, выдвигаемых обычно против предлагаемой нами схемы организации системно-структурной методологии. Оно связано с неправильным, на наш взгляд, пониманием процессов истории и механизмов развития человеческой деятельности. Нередко задают вопрос, как можно обосновать то, что предлагаемая система методологической работы решит именно ту совокупность проблем, которые стоят сейчас в различных областях науки и практики и характеризуются обычно как системно-структурные проблемы. Но суть нашей точки зрения как раз в том и состоит, что вся охарактеризованная выше система методологической работы создаётся и организуется отнюдь не для того, чтобы решать сегодняшние проблемы, называемые «системно-структурными» (хотя по ходу дела она должна решить или чаще всего снять и эти проблемы); система методологической работы создаётся для того, чтобы развивать всё совокупное мышление и совокупную деятельность человечества. Непосредственным поводом для создания её служат сегодняшние проблемы, но если бы мы ограничили наши цели и задачи только ими, то это была бы во многом пустая или, во всяком случае, малоэффективная работа. Поэтому реальной целью системно-структурной методологии должно быть не устранение и преодоление той или иной группы частных проблем, а обеспечение постоянного и непрерывного системного развития деятельности. При этом, естественно, должны постоянно выявляться и фиксироваться возникающие проблемы. Но было бы ошибкой думать, что напряжения и разрывы в деятельности (или проблемы) однозначно определяют направления и способы их разрешения, или, в других словах, переходы к задачам. Ничего подобного. В абстрактной возможности существует всегда бесконечное множество решений каждой проблемы, Все это в полной мере относится Но это лишь повод для создания системного подхода и системно-структурной методологии, а когда последняя будет создана, то именно производимые ей представления и средства анализа и будут системно-структурными в точном смысле этого слова. Таким образом, критика исходит из предположения, что специфика системно-структурных представлений и системного подхода может быть задана безотносительно к средствам, используемым нами для создания данных представлений, а мы, наоборот, утверждаем, что это немыслимо, что характер системно-структурных представлений и системного подхода в целом будет определяться в первую очередь характером используемых нами средств и соответственно предлагаем считать подлинными системно-структурными представлениями те, которые будут производиться созданной нами «машиной» системно-структурной методологии. Такой подход непосредственно вытекает из характеристики системного движения, данной нами выше: установка на системные разработки есть, а что такое «система» и «системное» неизвестно; во всяком случае, представители разных групп в системном движении понимают всё это При этом мы отнюдь не считаем намеченный нами путь единственным; мы лишь считаем его наиболее широким и наиболее эффективным с точки зрения идеи непрерывного развития мыследеятельности. Всякий разрыв в исторической ситуации должен быть заполнен Наша программа — создание новой формации мышления, которую мы называем методологической, и новых форм организации мыследеятельности, которые как «машины» произведут новые системно-структурные представления. И если нас спрашивают: а будут ли это мышление и эти формы организации мыследеятельности соответствовать старым ситуациям (от которых мы отталкиваемся), старым проблемам и намечающимся в этих ситуациях представлениям, то мы отвечаем, что, конечно же, не будут: какой же смысл создавать новые формации мышления и новые «машины деятельности», чтобы в результате вернуться в старые системы 3.Таким образом, мы вновь подошли, но уже с другими представлениями, к основному и решающему пункту современных дискуссий. Разработка системного подхода не имеет и не может иметь, на наш взгляд, самодовлеющего значения. Системный подход в нынешней социокультурной ситуации может быть создан и будет эффективным только в том случае, если он будет включён в более общую и более широкую задачу создания и разработки средств методологического мышления и методологической работы. И такой путь, как мы стремились показать, соответствует условиям возникновения системного подхода и традициям его развития. Справедливо и обратное утверждение: системный подход, как нам представляется, является одним из наиболее важных моментов современного методологического мышления и современной методологической работы, без него методология сегодня не может ни сложиться, ни существовать. Поэтому наиболее важной социокультурной задачей на современном этапе является соединение системного подхода с методологическим подходом и его различными вариантами, такими, как деятельностный, нормативный, типологический подходы, и обратно — обогащение и развитие методологического подхода и всех его разнообразных вариантов за счёт специфических средств системного подхода. И эта двусторонняя задача может быть решена, по нашему мнению, с помощью | |