Щедровицкий, Г. П. Методологические замечания к проблеме происхождения языка. Источник: [1963 с]. | |||||

Зачем нужно исследовать происхождение языка?В XIX столетии необходимость и возможность такого исследования, Характерной особенностью современной науки является то, что на передний план выдвигается повсюду задача «структурного» исследования объектов и изображения их в виде сложных систем взаимосвязанных между собой элементов. Этот процесс захватывает в настоящее время и языкознание. Последнее утверждение — особенно Научное знание всегда системно. Уже простейшие виды знания, такие как «берёза — белая», «металл — электропроводен» и тому подобное, представляют собой «системы»: форма их состоит из элементов, связанных друг с другом, а вместе с тем и содержание выступает расчленённым и одновременно связанным в некоторое единство. И какие бы другие более сложные виды знаний мы ни брали — отдельные положения или целые теории, — они всегда будут системными. Разница заключается только в виде и сложности самих систем. Обратимся теперь к объектам. Всякий реальный объект, если говорить о его «материальной природе», представляет собой сложное целое и имеет определённое строение. Но, в зависимости от задач исследования, он может рассматриваться и рассматривается Только этот подход к исследованию объекта и только такое воспроизведение его в знании мы называем «структурными» (в противоположность «системным»). С этой точки зрения, к примеру, знания «берёза — белая» и «металлы — электронроводны» не являются структурными: они не выражают никаких связей между объектами Точно так же не являются структурными многие языковедческие знания и системы этих знаний (можно сказать, подавляющее большинство). Они системны, но не структурны, поскольку не отражают объективных структур. Этих замечаний недостаточно для точного определения понятий «системности» и «структурности», но их достаточно, чтобы пояснить смысл выдвинутого выше положения: говоря, что в настоящее время все науки, включая и языкознание, всё больше вовлекаются в структурное исследование, мы имеем в виду именно то, что они всё чаще и чаще начинают рассматривать свой объект как структуру. А это действительно датируется самым последним временем. Более того, мы не говорим, что в этих науках осуществляется структурное исследование, а только то, что они вовлекаются в него. Тем самым мы стремимся подчеркнуть, что успехи структурного исследования ещё крайне незначительны. Объясняется это прежде всего тем, что эмпирическое структурное исследование сложных объектов (какого бы частного вида они ни были) наталкивается на весьма серьёзные затруднения, которые, в общем и целом, остаются пока что непреодолимыми. Характер этих трудностей был довольно подробно описан в целом ряде книг и статей [2], и мы поэтому не будем здесь на них останавливаться. Важно подчеркнуть только один момент: затруднения, Возникающие на пути эмпирического анализа структуры сложных объектов, приводят к подмене, можно даже сказать, к «перевёртыванию» самой задачи — вместо того чтобы анализировать, расчленять в абстракциях заданный объект, начинают строить, конструировать другой объект, структурный, и рассматривают его в качестве заместителя или модели исследуемого объекта. Поскольку структура модели создаётся, строится самим исследователем, она известна, а поскольку она рассматривается как модель исследуемого объекта, то считается познанной и структура последнего. Такими были уже самые первые исследования структур в механике (И. Бернулли, Ж. Д’Аламбер). Их метод был перенесён затем в исследования строения вещества (так называемые «молекулярно-кинетические», «электронные» теории и тому подобное), Но вместе с тем — и эта сторона дела должна быть отчётливо осознана — то обстоятельство, что структуры объектов-моделей строятся, конструируются, не снимает задачи эмпирического анализа структуры исходных исследуемых объектов. В доминирующих течениях современной позитивистской методологии или «логики науки» проблема построения систем моделей получила специфически математическую окраску и берётся крайне односторонне. Вопрос о соответствии модели исходному объекту, или, иначе, вопрос об «адекватности» модели (конечно, относительно определённой задачи), отодвигается на задний план или совсем отбрасывается. Это достигается благодаря отделению вопроса о построении модели от вопроса о так называемой интерпретации её. Получается, что сначала мы должны построить структуру («формальную», как часто говорят), а затем уже решать вопрос, может она рассматриваться как модель исследуемого объекта или не может. Всё, что относится к решению первой задачи, есть фактически чистая «математика», то есть «формальная» дисциплина, занимающаяся построением (в пределе — любых) возможных структур; и это построение, по существу, независимо от задачи исследования того или иного частного объекта. Но таких структур, очевидно, может быть бесконечно много, Когда в сферу изучения попадают исторически развивающиеся, или, как их называл К. Маркс, «органические», объекты, то дело, с одной стороны, ещё более усложняется, Этот факт был обнаружен уже давно, При этом встаёт старый парадокс. Понимание структуры функционирования зависит от понимания структуры генезиса. Но и наоборот: степень понимания структуры генезиса зависит от того, насколько глубоко и детально мы проанализировали структуру уже «ставшего», развитого состояния рассматриваемого объекта. К. Маркс указывал на необходимость исследовать развитые состояния органических объектов с точки зрения истории их развития, но ему же принадлежат знаменитые слова о том, что ключ к пониманию анатомии обезьяны лежит в анатомии человека. Преодоление этой антиномии заключается в разработке такого способа исследования, который сочетал бы в себе приёмы как функционарного, так и генетического анализа, в котором бы исследование «ставшего» состояния объекта было средством для воспроизведения его генезиса, а знание законов генезиса служило бы средством для анализа и более глубокого понимания структуры функционирования в самом развитом состоянии. По богатству и разнообразию своих приёмов, по разнообразию связей между ними такой способ исследования, естественно, значительно сложнее, нежели способ исследования только функционирования или только генезиса. И выявление этих приёмов и связей между ними представляет значительно более трудоёмкую работу. В этом — усложнение методологической задачи при переходе к исследованию органических объектов. Но в этом же заключено и то, что облегчает её. Анализ генетической структуры развивающегося объекта в подобном способе исследования, как мы уже сказали, должен быть одновременно этапом в воспроизведении структуры функционирования этого объекта. Но если подходить к вопросу в этом плане, то нетрудно заметить, что знания о закономерностях генезиса можно использовать таким образом, чтобы они давали дополнительные, весьма важные данные о способе и порядке построения структуры функционирования заданного объекта, данные, которых не может быть при воспроизведении структуры обычного, неорганического объекта. Именно можно положить, что это построение должно воспроизводить историю развития рассматриваемого объекта от его первого, простейшего структурного состояния до последнего, наиболее сложного. Иначе, в более общей форме, это выражается так: можно положить, что способ и порядок построения функционарной структуры органического объекта должен соответствовать закономерностям развития этого объекта. Тогда задача отыскания структуры рассматриваемого органического объекта сведётся к трём более частным задачам:

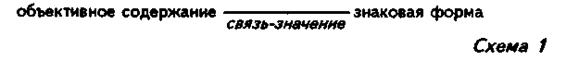

Решение этих трёх задач и будет решением основной исходной задачи: выявить структуру функционирования заданного объекта. В контексте настоящей статьи нас интересует прежде всего вторая задача: выявление «клеточки» рассматриваемого объекта. Это дело крайне сложное, требующее точно так же своих изощрённых приёмов и способов исследования. Если мы подойдём к описанию этой процедуры с исторической точки зрения, то без труда сможем заметить, что она очень похожа на описание того, что обычно называется происхождением того или иного объекта. К примеру, если мы пытаемся найти «клеточку» объекта, называемого языком, то описание этой процедуры с исторической точки зрения будет описанием «происхождения» языка. Таков, собственно, в общем виде ответ на поставленный в начале статьи вопрос. Если мы признаем задачу структурного (а не просто системного) исследования языка, то мы вынуждены встать на позиции генетического структурного исследования. А если мы поставили задачу генетического структурного исследования, то мы должны принять также и задачу исследовать происхождение языка. Решение последней задачи есть, по существу, первый приближённый ответ на вопрос, что такое ставший, развитый язык как структура. Когда можно ставить вопрос о происхождении языкаОпределив таким образом задачу исследования происхождения языка, мы должны теперь рассмотреть само «происхождение» как категорию метода в системе структурного анализа. И прежде всего необходимо выяснить, когда и где мы можем и должны ставить вопрос о происхождении чего-либо, в каких условиях можно и нужно применять специфический для этой категории способ подхода. Если предметом исследования является развивающееся сложное целое, если мы рассмотрели и воспроизвели в мысли его определённое историческое состояние, а затем направляем исследование на процесс дальнейшего развития, то всякое структурное изменение в этом целом, вообще говоря, можно рассмотреть как акт происхождения Но при таком подходе проблема происхождения перестаёт быть самостоятельной и специфической, она поглощается более общей проблемой — проблемой развития. Другими словами, в условиях, когда нам задано Но если мы рассмотрим этот же объективный процесс развития с иной точки зрения, если мы возьмём его так, как он представляется исследователю, имеющему перед собой развитый, или, как мы говорим, «ставший» предмет, и задачу исследовать и воспроизвести в мысли становление этого предмета, данного Другими словами, исследовать происхождение чего-либо можно только тогда, когда мы знаем, происхождение чего мы собираемся исследовать, только тогда, когда мы знаем рассматриваемый предмет в его «последнем» состоянии [5]. Такая постановка вопроса — о происхождении — будет единственно правильной, если мы знаем только последнее, «ставшее» состояние рассматриваемого предмета и не знаем его предшествующих исторических состояний. Зависимость схемы происхождения от типа структуры предмета. Языковое мышление и языкЧтобы охарактеризовать дальше категорию происхождения, мы должны описать схемы тех объективных процессов, которые мы называем «происхождением», и те приёмы, посредством которых мы исследуем эти процессы и воспроизводим их в схемах. Но сделать это в общем виде оказывается невозможным, так как план исследования происхождения какого-либо предмета (а вместе с тем и сама схема происхождения этого предмета) зависит от типа структуры предмета. Таким образом, мы оказываемся перед необходимостью специфицировать нашу задачу и анализировать происхождение в его частных формах как происхождение предметов определённого структурного типа. Основная методологическая задача сводится тогда к тому, чтобы выяснить, какие условия накладывает структурность выделенного предмета на ход исследования его происхождения. Но, прежде чем приступить к решению непосредственно этой задачи, мы должны обсудить ещё один вопрос: именно о различии объекта и предмета исследования, или, соответственно, объекта и предмета науки. Объект науки существует независимо от науки и до её появления. Предмет науки, напротив, формируется самой наукой. Приступая к изучению какого-либо объекта, мы берём его с одной или нескольких сторон. Эти выделенные стороны становятся «заместителем» или «представителем» всего многостороннего объекта. Поскольку это — знание об объективно существующем, оно всегда объективируется нами и как таковое образует предмет науки. Мы всегда рассматриваем его как адекватный объекту. И это правильно. Но надо всегда помнить — Одному и тому же объекту может соответствовать несколько различных предметов науки (или исследования). Это объясняется тем, что характер предмета зависит не только от того, какой объект он отражает, но Эти замечания имеют прямое отношение к рассматриваемому вопросу. Дело в том, что схема исследования происхождения зависит не только и не столько от самого объекта, сколько от вида, в каком мы его представляем, то есть от характера «предмета». А предмет, называемый \ «языком», является отнюдь не единственным способом представления соответствующего объекта. В статье [1957 а*] мы стремились показать, что в случае целого ряда задач этот объект нужно представлять в виде особого предмета — «языкового мышления», общая структура (или «каркас») которого может быть изображена схемой 1:

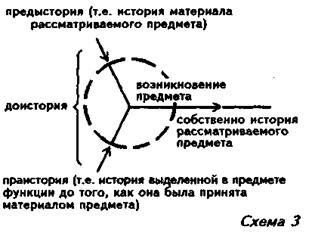

При этом мы подчёркивали, что тот же самый объект может рассматриваться Важно специально подчеркнуть, что как язык при таком понимании не является частью языкового мышления, так и языковое мышление не является частью или стороной языка. «Язык» и «языковое мышление» — это разные названия для одного и того же целого, рассматриваемого именно как целое, но только с разных сторон, с разных ограниченных точек зрения, в связи с различными задачами исследования. Предмет «язык» возникает не в результате выделения Но помимо этих способов изображения могут быть и другие. Тот же самый объект может выступить перед нами как «мыслительный процесс», если мы будем рассматривать его со стороны деятельности, порождающей взаимосвязи представленного на Рассматривая заданный объект в одном случае как взаимосвязь «языкового мышления», в другом — как «язык» Это утверждение нисколько не противоречит тому, что объект у всех этих предметов один, а следовательно, единым является и реальный процесс его происхождения. Исследование и изображение этого объекта носит различный характер в зависимости от того, какую его сторону мы делаем главным и непосредственным предметом нашего рассмотрения: если «язык», то исследование выступает как анализ происхождения материала, несущего на себе определённые функции; если «мыслительный процесс», то — как анализ происхождения определённой познавательной деятельности; наконец, если «языковое мышление», как оно изображено на Здесь тотчас же возникает исключительно важный вопрос: в какой последовательности нужно рассматривать происхождение этих трёх предметов? Они не стоят друг к другу ни в отношении абстрактного и конкретного, ни в отношении целого и части. Поэтому методологические правила, связанные с этими категориями, не могут помочь в решении данного вопроса. Взаимосвязь языкового мышления, если её интерпретировать как изображение знаний, может рассматриваться как продукт мыслительной деятельности. Но что нужно рассматривать сначала при исследовании происхождения: продукт или порождающую его деятельность — этот вопрос остаётся пока невыясненным. Отношение «языка» как особого предмета исследования к «языковому мышлению» напоминает отношение формы к целостной взаимосвязи «форма — содержание». Но именно напоминает, а не тождественно ему, ибо здесь сквозь призму формы рассматривается фактически вся взаимосвязь в целом. Вопрос о том, с чего начинать анализ происхождения, является здесь столь же неясным, как Необходимо также специально оговорится, что ни структура «языкового мышления», изображённая на Для выявления таких «клеточек» и предпринимается, собственно, исследование происхождения. Но Во втором случае исчезновение выделенной нами функции у материала рассматриваемого предмета не означает, что этой функции вообще больше нет в том сложном исторически развивающемся целом, с которым мы имеем дело и «стороны» которого являются предметом нашего исследования. Чаще всего эта функция остаётся, но её несёт на себе другой материал. В этом случае мы должны разбить доисторию рассматриваемого предмета как бы на две ветви: историю выделенной функции до того, как она была «принята» интересующим нас материалом, или праисторию, и историю материала исследуемого предмета до того, как он приобрёл эту функцию, или предысторию.

Таким образом, вся история рассматриваемого предмета разбивается на три части, или ветви: праисторию, предысторию и собственно историю. Их связывает в единое целое процесс или акт возникновения; рассматриваемого предмета как такового, то есть «появление» исследуемой функции у данного материала, «соединение» материала с функцией. Исследование этих трёх моментов, именно праистории, предыстории и возникновения, и составляет в целом исследование происхождения рассматриваемого нами предмета, состоящего из материала и функции (ср. [Revesz, 1946. — Здесь очень важно заметить, что ни в праистории, ни в предыстории исследуемого предмета не может быть сторон, специфических для его первоначально выделенного или, как мы его назвали, «последнего состояния», иначе мы не могли бы говорить о возникновении этого предмета. В предыстории мы рассматриваем материал исследуемого предмета, но этот материал существует и дан нам без того свойства, которое только и делает его материалом первоначально выделенного целого. В праистории мы рассматриваем функцию исследуемого предмета, но эта функция дана нам без того свойства, которое только и делает её функцией первоначально выделенного целого. Их специфика, или свойство, превращающее одно в материал, а другое в функцию, появляется на этапе «возникновение» в результате соединения того и другого и представляет собой связь особого рода. Отсюда следует, что, имея своей задачей исследование происхождения сложного целого такого типа, мы должны расчленить его так и выделить в нём такие стороны, которые уже не содержат его специфических черт как целого. Соответственно если мы осуществляем это расчленение в форме «обратного движения» по истории исследуемого предмета, то должны искать в этой предшествующей истории в качестве пра- и предформ именно такие явления, которые не содержат его специфических черт. Это исключительно важный вывод, определяющий весь план дальнейшего анализа процесса происхождения. Следует также отметить, что к материалу многих сложных предметов, в том числе Продолжая это расчленение, мы в конце концов разобьём процесс происхождения сложного предмета, содержащего в себе ряд функций, на несколько относительно отграниченных друг от друга «кусков» и сведём первую часть исследования происхождения такого целого к ряду более частных и относительно независимых друг от друга исследований. Это будут: 1) исследование происхождения «чистого материала», или «субстанции», исходного предмета; 2) исследование происхождения его функций; 3) исследование процессов «соединения» этой субстанции с выделенными функциями, то есть ряд процессов «возникновения». Только система этих частных исследований, проведённых в определённой последовательности Если теперь мы попробуем взглянуть на изложенное выше рассуждение в рефлективном плане и оценить характер его с точки зрения процесса построения структурной модели, то без труда следует отметить, что по направленности и способу своему оно относится не к собственно построению, не к «синтезу» структуры, а, наоборот, к процессу разложения её, к анализу. На первый взгляд это может показаться необоснованной подменой темы и уходом от непосредственной задачи. Но по существу это не должно смущать нас, так как выше мы уже выяснили, что в системе эмпирического исследования «дедуктивное» построение структуры не может быть оторвано от противоположно направленного процесса разложения целого на элементы, от анализа. В контексте эмпирического структурного исследования анализ и синтез составляют лишь стороны или моменты единого движения. Особенностью этого движения в данном случае является то, что анализ совершается в виде генетического сведения исторически более развитого образования к его пред- и праформам, а синтез соответственно должен будет принять вид генетического выведения заданного образования из этих пред- и праформ. Сведение и выведение точно так же неразрывно связаны друг с другом и составляют лишь стороны и моменты единого генетического структурного исследования. Поэтому, имея задачей генетическое выведение, мы прежде всего осуществляем генетическое сведение, и без него фактически невозможен ни один шаг выведения. Итак, приведённые выше рассуждения относятся к генетическому сведению; оно является необходимой стороной и элементом исследования происхождения языка в контексте генетического выведения, но одним им — и это нужно отчётливо сознавать — исследование происхождения предмета отнюдь не ограничивается. Вторую и, мы бы сказали, более важную часть в исследовании происхождения составляет процесс собственно «генетического выведения». Его задача состоит в том, чтобы показать, каким образом и при каких условиях происходит «соединение» материала с функцией и, соответственно, появление специфических свойств первоначально выделенного целого. Только тогда, когда мы покажем, как это происходит, мы объясним само «происхождение». Проблемы выведения. «Язык» (как особый предмет исследования) не имеет происхожденияТеперь, следуя общему плану анализа, мы должны рассмотреть переходит процессов сведения к процессам выведения и оценить «язык» (как особый предмет исследования) с точки зрения последних. В начале нашего рассуждения о сведении мы предположили, что знаем и можем привлечь к рассмотрению эмпирическую или логически уже обработанную историю интересующего нас предмета. Исходя из этого знания — так мы полагали можно было определить, какие из функций рассматриваемого предмета появляются позже, а какие — раньше, Поэтому наше положение о наличии знаний по истории рассматриваемого предмета было особым методическим приёмом, позволившим сделать ряд предположений и на их основе несколько продвинуться вперёд в исследовании. Совершенно очевидно, что отсутствие каких-либо знаний по истории рассматриваемого предмета значительно осложняет все исследование. В частности, мы не знаем, в каком порядке Иначе говоря, перед исследователем, желающим осуществить выведение, возникает особая и сложная логическая задача: он должен выяснить последовательность рассмотрения происхождения различных «сторон» сложного целого, имея перед собой и зная лишь последнее, «ставшее» состояние этого целого. Однако именно в этих условиях описанный выше способ расчленения истории происхождения рассматриваемого предмета и, соответственно, способ расчленения самого исследования оказывается весьма полезным и плодотворным. Он даёт нам возможность, помимо всяких эмпирических знаний об истории рассматриваемого предмета, только на основании знания о его последней стадии перейти от общей задачи исследования происхождения этого предмета к ряду более частных задач: Правда, вопрос о последовательности рассмотрения происхождения выделенных в предмете функций, или, другими словами, о генетическом упорядочении всех этих «кусков» реконструируемого исторического процесса, всё ещё остаётся нерешённым, однако определённая часть работы по реконструкции происхождения рассматриваемого предмета уже проделана, и проделана с помощью описанного выше чисто структурного расчленения. Но, получив благодаря такой реконструкции знание об исходных пунктах процесса происхождения и его «кусках», мы можем тотчас же сделать следующий шаг в исследовании — «перевернуть» задачу и рассмотреть происхождение интересующего нас предмета как процесс развития его субстанции или функций и, в частности, рассмотреть в качестве процессов развития этой субстанции или этих функций процессы их соединения, то есть то, что мы выше назвали процессами «возникновения». Мы можем сделать это, так как в ходе сведения получили новые дополнительные данные об исследуемом предмете — гипотетически вводимые пред- и преформы его — и теперь знаем не только последнее «заключительное» состояние этого предмета, но и определённые исходные состояния, которые могут рассматриваться как начало определённого исторического процесса — процесса развития. Благодаря этому анализ происхождения определённого «ставшего» предмета выступает в форме анализа развития другого определённого предмета, «происхождение» выступает уже не как противопоставленное развитию, а как включённое в него, как его вид, категория происхождения — как подчинённая категории развития. Но, чтобы осуществить исследование в связи с этим новым планом, нужно знать логическую структуру категории развития, её специфические приёмы и средства. А это остаётся до сих пор почти неизвестным и мало исследуемым. Таково первое затруднение, с которым сталкивались исследователи, пытаясь осуществить выведение при исследовании происхождения языка. * * *Но есть ещё другой фактор, другая трудность, более значительная. Она отчётливо выступила во многих исследованиях по происхождению языка, но до сих пор остаётся недостаточно осознанной. Речь идёт о том, что «язык», если рассматривать его сам по себе, как особый «предмет», Действительно. Мы рассматриваем язык как материал, несущий на себе определённые функции. Символически — как предмет вида β А, где β изображает функцию, а А — материал. Осуществить выведение при исследовании происхождения такого предмета — это значит показать механизм появления функции β Но поставим вопрос: как появляется функция? Ответ может быть только один: благодаря появлению связи рассматриваемого материала с Но исследовать какую-либо связь, в частности её происхождение, — это значит исследовать определённую взаимосвязь, структуру, её происхождение, ибо при эмпирическом (интерпретированном) подходе всякая реальная связь, её характеристика определяется прежде всего тем, что она связывает, какие элементы; иначе говоря, анализ отношений или связей «внешних» для исходного предмета А может быть осуществлён только в форме анализа «внутренних» связей какого-либо более сложного целого. Таким образом, исследование происхождения «языка», то есть предмета вида β А, с необходимостью превращается в исследование происхождения «языкового мышления» — предмета вида X — А (А изображает материал предмета β А, выступающий здесь как элемент взаимосвязи, черта изображает связь, создающую функцию β, а X — то явление, с которым А связано). Может показаться, что ответ: «функция р возникает благодаря появлению определённой связи», даёт реальное движение в исследовании происхождения и объясняет действительный исторический процесс. Но это будет только иллюзией. Ведь β А Итак, язык как особый предмет исследования не имеет происхождения в точном смысле этого слова. Исследовать тот объективный процесс, который мы имеем в виду обычно, когда говорим о происхождении языка, — это значит исследовать происхождение иного структурного предмета, например «языкового мышления» или «мыслительных процессов». | |||||

Примечания | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| |||||

Оглавление | |||||

| |||||