Щедровицкий, Г. П. Принцип «параллелизма формы и содержания мышления» и его значение для традиционных логических и психологических исследований. В соавторстве с | |||||||

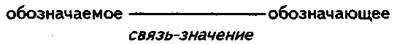

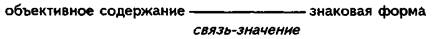

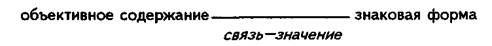

I. Два плана исследования языковых рассуждений1.Языковое мышление, как и всякий другой объект, можно рассматривать с разных точек зрения, и каждый раз, естественно, мы будем выделять разные предметы исследования и получать разные изображения рассматриваемого объекта. Одни из этих предметов и, соответственно, изображений будут более сложными, другие — более простыми. Но при всём возможном разнообразии точек зрения и обусловливаемых ими подходов к исследованию мышления, при всём разнообразии возможных упрощений не должен нарушаться один принцип: ни один из этих подходов, если мы хотим исследовать языковое мышление как таковое, не должен допускать переупрощения, разрушающего специфику исследуемого предмета (ср. 1957 а*, Между тем, по нашему глубокому убеждению, начиная с Аристотеля и до последнего времени, подавляющее большинство традиционных исследований языкового мышления как в логике, так Задача настоящей серии сообщений — выяснить, как сложилось это переупрощение, что положительного оно даёт 2.Процесс реального мышления всякий человек начинает с фиксации определённого «положения дел» в действительности (в определённых ситуациях такой действительностью могут быть сам язык, поступки, мысли и чувства других людей и тому подобное), а «передачу своих мыслей» — с описания этой действительности в языке. При этом, строя и высказывая определённые предложения, он основывается на «усмотрении» определённых элементов и связей в этой действительности, то есть на «выявлении» области обозначаемого. Таким путём образуются не только отдельные исходные предложения, но и сложные цепи предложений, составляющие рассуждения. Точно так же понимание языковых выражений, высказываемых другим человеком, невозможно без «мысленного обращения» к области обозначаемого и своеобразной «реконструкции» тех элементов и связей из этой области, которые обозначены в соответствующих языковых выражениях. Таким образом, в общем случае в реальный процесс мышления входит в виде наиболее важной (и, Но это означает, что при графическом изображении процессов языкового мышления или их продуктов — мысленных знаний — мы должны прибегнуть к особым, как бы двухплоскостным фигурам вида (см. также: 1958 b*, V.,

Изображение мышления в виде такой двухплоскостной фигуры в сочетании с дополнительными соображениями о том, что каждая плоскость складывается из множества единиц и между единицами из этих двух плоскостей существует отношение обозначения или «замещения» (1957 а*; 1958 b*, l; 1957 b), позволяет применить для описания мышления категорию «форма — содержание» в том её понимании, которое было выработано К. Марксом в «Капитале» при анализе структуры производственных отношений буржуазного общества (Маркс, 1955 а,

Вопрос о том, что представляет собой обозначающее в языковых выражениях, или, иначе, их знаковая форма, фактически, не вызывает споров; почти все соглашаются с тем, что это — звуки, движения, графические значки, Такое понимание исключает функциональный подход к исследованию знака и порождает целый ряд трудностей в объяснении природы языкового мышления (в частности, омонимы в русле такого понимания должны рассматриваться как тождественные знаки). Иногда знаком называют всю структуру 1 или 2, включая в него и обозначаемое или содержание. Это противоречит обычному пониманию отношения между знаком и обозначаемым и, кроме того, как было показано [1957 а*], при учёте других характеристик мышления с необходимостью приводит к ненаучным идеалистическим выводам такого рода, пример которых дали В. Шуппе и Н. Лосский. Остаётся третье возможное понимание, которое мы и принимаем: знак есть образование вида:

Здесь трудным для понимания кажется отождествление значения знака со связью между обозначающим (знаковой формой) и обозначаемым (содержанием). Но эта трудность исчезает, как только мы примем во внимание, что всякий знак, если брать его по материалу, есть просто природное явление — звук, движение, графический значок, Чтобы выделить и исследовать основные типы структур знания, мы должны прежде всего выделить и исследовать основные типы содержания мысленных знаний, а затем уже рассмотреть, как Приёмы такого (специфически диалектического) исследования впервые были разработаны Гегелем и Марксом (см. по этому поводу [Зиновьев, 1954. 3.Чтобы понять условия, сначала породившие принцип параллелизма как принцип практики исследовательской работы, а затем приведшие

Отсюда следует, что «смысл» предложений и рассуждений должен Таким образом, намечаются два плана исследования «смысла» языковых выражений — назовём их условно планами А Вместо этого логики и психологи с самого начала разделяли эти два плана исследования и пытались рассмотреть их отдельно друг от друга. При этом оказалось, что попытки исследования смысла языковых рассуждений в плане Б с самого начала натолкнулись на такие вопросы, решить которые с помощью традиционных методов было невозможно. Это прежде всего — вопросы о природе «общего» в значении и содержании языковых выражений. Таким образом, этот путь исследования оказался фактически закрытым для ранних исследователей языкового мышления. С другой стороны, обнаружилось, что в плане А, то есть в плане смысловой структуры, сложные языковые выражения, наоборот, могут быть довольно легко проанализированы и описаны и что в определённых, довольно широких границах это описание не зависит от исследования их в плане Б, то есть не зависит от исследования природы значения и содержания их элементов. В какой-то мере этот факт является парадоксальным. Дело в том, что взятые сами по себе, то есть со стороны своего «материала», языковые выражения являются либо временными последовательностями звуков и движений, либо пространственными комбинациями письменных значков. Расчленить эти последовательности звуков и движений и комбинации значков на отдельные значащие единицы и таким путём представить их в виде определённых знаковых структур можно только исходя из их значений, или, точнее, из обозначаемого ими, из их содержания. Собственно, только наличие обозначаемого ими содержания делает эти звуки, движения и графические значки знаками, а определённый порядок и последовательность процесса обозначения создаёт структуру языковых выражений. Но это, в частности, означает, что только понимание этого содержания (соответственно значений знаков) даёт возможность человеку выявить структуру языковых выражений. Иначе говоря, анализируя языковые выражения в плане А, то есть в плане их структуры, исследователь не может сделать ни одного шага без ссылки на «смысл», то есть значение и содержание элементов сложных языковых выражений. Но так как этот «смысл» ясен уже обыденному сознанию, твёрдо фиксирован и определён в обычном употреблении языка, то поэтому расчленение сложных языковых рассуждений на элементы и исследование их взаимоотношений и связей не нуждаются в исследовании того, что представляет собой природа «смыслов» (значений, содержаний) этих элементов; вполне достаточно знать, что такой смысл есть, и «понимать» его. Итак, исследование смыслового строения сложных языковых рассуждений, то есть исследование их в плане А, возможно на основе: 1) установления «смысла» (значения, содержания) каждого элемента языкового выражения и 2) отвлечения от исследования природы этого «смысла» (значения, содержания). Такой подход характерен для традиционной логики, начиная с Аристотеля и кончая самыми последними «математическими» направлениями. Он образует «практическую основу» принципа параллелизма. 4.На основе такого подхода в традиционной логике и осуществлялось исследование строения сложных языковых выражений. Но не всех. Из всего множества разнообразных языковых рассуждений создатель логики, Аристотель, выделил одну узкую группу так называемых «необходимых» умозаключений и изобразил её в виде «силлогизмов» разного вида [2]. За границами выделенной таким образом области языковых рассуждений остались, Вопрос о том, каким образом и почему Аристотель выделил группу «силлогистических умозаключений» из всех других, не ставился в традиционной логике, ибо сама эта группа длительное время рассматривалась как единственно возможная. Отказ от такого взгляда заставляет поставить и решить новый ряд вопросов: Нам представляется — и это было подробно рассмотрено в (1958 b*; Чтобы выделить структуру этих предложений и описать механизм формального преобразования, осуществляющегося в процессе соотнесения, не нужно обращаться к анализу строения области содержания; достаточно на основе понимания смысла различных языковых выражений выделить отношение «присущности» или «включения» из всех других отношений, встречающихся в предложениях языка, и затем, ориентируясь на это всюду сохраняющееся отношение, сопоставить исходные и полученные предложения в плане выявления сменяющихся элементов («метод коммутации»). Точно так же не нужно особой проницательности, чтобы понять природу того формального преобразования, которое мы осуществляем, превращая пару предложений в одно: оно есть попросту «выбрасывание», «вычёркивание» опосредствующего термина. И это становится особенно наглядным, если записать предложения в ряд: А — Б, Б — В, — а именно так их записывал Аристотель, и не случайно поэтому «выбрасываемый» термин называется у него «средним» [4]. Отчётливое понимание метода выделения структуры силлогизма требует дальнейших тщательных исследований, проведённых с операциональной точки зрения, то есть в терминах действий «сопоставления» и «отнесения» (ср. 1957 b, 5.Всё дальнейшее развитие логики в плане анализа и выявления строения сложных языковых рассуждений сводится в основном к следующему.

Выделенные по всем этим линиям формулы строения языковых выражений и правила преобразования их образуют предмет «собственно логики». По сравнению с тем, что было выделено в период Аристотеля, логика, бесспорно, значительно расширила границы своего предмета, однако II. Принцип параллелизма как теоретическое основание формальной логики1.В предыдущем разделе было показано, что исследование сложных языковых рассуждений как выражений определённых процессов мышления исторически распалось (хотя это и не соответствовало действительной «природе» самих языковых рассуждений) на два сравнительно обособленных друг от друга плана. Это было обусловлено прежде всего тем эмпирически выявляемым обстоятельством, что «смысл» всякого сложного языкового рассуждения зависит, Именно по такому пути, то есть по пути исследования языковых рассуждений в плане А, пошла традиционная логика, начиная с Аристотеля и кончая самыми последними, «математическими» или так называемыми «символическими» направлениями. 2.В то же время в ходе логических исследований выявился целый ряд пунктов, в которых одного понимания «смысла» языковых рассуждений и их элементов было уже недостаточно и требовался определённый анализ «природы» и строения этого «смысла», то есть анализ «природы» и строения значения и содержания отдельных языковых выражений. Иначе говоря, в ряде пунктов анализ строения языковых рассуждений в плане А оказался органически связанным с анализом их в плане Б. Одной из причин такого обращения к плану Б была необходимость дать оправдание выделенным структурам сложных языковых рассуждений, правилам преобразования одних предложений в другие, обосновать их, доказать, что именно эти, а не какие-либо другие структуры рассуждения дают в своём результате знание, соответствующее действительности, или, другими словами, что именно эти структуры являются «необходимыми». Ссылка на определённое строение объективной действительности, выражаемой в этих рассуждениях, стала наиболее распространённым способом такого оправдания. По сравнению с другими способами оправдания, такими, как априоризм и конвенционализм, он, естественно, казался наиболее научным. Другой причиной обращения к плану Б была необходимость обосновать различение истинных и ложных предложений. Одно лишь соблюдение «необходимой» структуры рассуждения не обеспечивало ещё получения в итоге знания, соответствующего реальному положению вещей. Для этого нужно было, чтобы соответствовали действительности также и те исходные предложения, «посылки», из которых мы с помощью «необходимых» преобразований выводим новое предложение. Нужно было иметь определённый критерий, чтобы отобрать из всех возможных высказываемых предложений те, которые действительно соответствовали реальному положению дел. И здесь ссылка на определённое строение действительности, фактически — на определённое строение содержания языкового выражения, вновь стала наиболее распространённым основанием для различения и отбора истинного от ложного [5]. Обсуждение этого круга вопросов привело к появлению наряду с предметом «собственно логики» также ещё особого предмета «теорий логики», или, если так можно сказать, особого предмета «обоснования логики». В зависимости от способа постановки самих вопросов, а также от направления, в котором шло их решение, складывались психологические, теоретико-познавательные или логико-семантические направления в обосновании логики. Именно в связи с обсуждением этого «мета-логического» круга вопросов был осознан и сформулирован «принцип параллелизма». Между задачей обоснования «необходимого» характера определённых структур языковых рассуждений и задачей отделения «истинных» предложений от «ложных» существует известное различие, которое и привело с самого начала возникновения логики к их разделению. Решение первой задачи связано с анализом схем преобразования языковых структур, которые как схемы деятельности непосредственно ничего не замещают из области действительности. Они не зависят от специфики индивидуального содержания преобразуемых предложений и входящих в них терминов, а вместе с тем и от специфических признаков сопоставляемых объектов. Решение второй задачи связано с анализом определённых связей терминов, которые непосредственно зависят от конкретного объективного содержания терминов, а следовательно, и от специфических признаков сопоставляемых объектов. Это различие обусловило и известное различие в способах, какими в традиционной логике обосновывалось соответствие одних и других структур действительности. Если в первом случае ссылались на общий характер строения объективного мира, общий характер строения человеческого сознания (априоризм) или общность конвенции, то во втором случае ссылка была направлена на конкретные ситуации, конкретные положения дел и содержала утверждения о непосредственном соответствии терминов и их связей объектам, показаниям чувств или мыслям. Но чтобы оправдывать структуру языкового рассуждения ссылкой на определённое строение действительности, отражаемой в этом рассуждении, то есть фактически определённым строением объективного содержания рассуждения, необходимо предварительно это содержание, 3.Уже у Аристотеля мы находим не только последовательное проведение принципа параллелизма на практике, но и достаточно отчётливое теоретическое осознание его. Каждому термину, то есть мельчайшей далее неразложимой единице знаковой формы, соответствует, согласно его взглядам, мельчайшая единица содержания — «общее» той или иной степени [Аристотель, 1937 а] [6]. Как выделяются эти единицы содержания из целостной действительности, такой вопрос у Аристотеля не возникает. Они есть, существуют в действительности и, следовательно, выступают для него как данные. Точно так же Аристотель не ставит вопроса о том (во всяком случае, в пределах логики), как возникают знаки, как их материал получает значение, то есть как устанавливается связь между обозначаемым (содержанием) и обозначающим (знаковой формой). Таким образом, фактическими элементами языкового рассуждения у Аристотеля являются образования Для дальнейшего важно отметить, что такой способ рассмотрения языкового мышления полностью предопределяет возможное понимание сути самого языкового рассуждения, возможное понимание всей мыслительной деятельности. Если элементы областей содержания и знаковой формы заданы, то процессы образования и преобразования сложных языковых выражений могут быть только комбинаторикой простейших элементов (соединением простых элементов в сложные комплексы, разъединением сложных комплексов на более простые и совсем простые части, подстановкой одних элементов на место других в сложных комплексах или «выбрасыванием» Подчёркивая, что истинность конечного продукта этого процесса зависит от истинности исходных предложений, Аристотель в то же время не ставит вопроса о том, как образуются эти исходные предложения, и не решает вопроса о том, как выясняется их истинность. Он просто постулирует, что определённые связи терминов соответствуют определённым связям элементов в области содержания и что эти связи терминов как истинные могут быть отделены от других, ложных. Но такая постановка вопроса опять-таки предполагает теоретический учёт хотя бы наличия области содержания языковых выражений. Таким образом, как показывают все приведённые выше замечания, ошибочным является нередко встречающееся утверждение, особенно у современных формалистов, что Аристотель в своём логическом анализе не учитывал области содержания, отвлекался от неё. Наоборот, Аристотель учитывал эту сторону языковых рассуждений и для этого выработал определённую «метафизическую» (или, как мы сейчас говорим, онтологическую) картину мира и поставил её в непосредственную связь со строением области знаковой формы и сформулированными им правилами преобразований в ней. Эта онтологическая картина была необходимой составной частью его логической теории: в ней находили своё оправдание и обоснование схемы и правила умозаключений. Но другая сторона дела — и именно она является для нас сейчас самой важной: ни в случае обоснования «необходимости» определённых структур языковых рассуждений, ни в случае обоснования «истинности» определённых исходных предложений Аристотель не производил никакого действительного анализа области содержания. Условием и предпосылкой такого анализа должно быть задание области содержания в её отличии от области знаковой формы. У Аристотеля нет такого задания области содержания. Основываясь на понимании «смысла» различных языковых рассуждений и на формальном (коммутационном) сопоставлении различных понимаемых языковых форм, он просто отделяет «истинные» структуры предложений от «ложных», «необходимые» преобразования этих структур от «случайных» и переносит все «истинные» и «необходимые» структуры в область содержания. Это, в частности, означает, что структуры, задаваемые Аристотелем в области содержания, являются столь же эмпирически случайными, как и выделенные им структуры знаковой формы. Он не выводит необходимым образом структуры знаковой формы рассуждения из «необходимого» содержания — что является действительным обоснованием логических схем, — а просто отождествляет содержание — его структуры и элементы — со случайно обнаруженными структурами и элементами языковой формы, он попросту «опрокидывает» форму в содержание, и поэтому последнее является у него не чем иным, как зеркальным отражением «истинной» и «необходимой» части области знаковой формы. Таков действительный метод исследования Аристотеля. А осознание его выступает в извращённой форме: как тезис об объективном, естественно существующем совпадении «истинных» и «необходимых» структур области формы со структурой области содержания. Извращённое, опредмеченное понимание собственного способа задания области содержания принимает вид знания об объективном отношении между действительностью и языковой формой, отражающей эту действительность, и становится теоретическим принципом, определяющим исследование и понимание природы языкового мышления. 4.В дальнейшем мы можем обнаружить принцип параллелизма у всех без исключения логиков [8]. Природу элементов области содержания при этом разные исследователи понимали Но все эти различия в понимании природы содержания (мы о них будем говорить позднее) не оказывали никакого влияния на проведение принципа параллелизма: суть его, как мы уже говорили выше, во всех случаях оставалась одной и той же и состояла в утверждении, что: 1) каждому элементу знаковой формы соответствует строго определённый субстанциальный, гипостазированный элемент содержания и 2) способ связи элементов содержания в более сложные комплексы точно соответствует способу связи элементов знаковой формы. При этом важно подчеркнуть: что бы ни говорили те или иные исследователи-логики о своём способе установления отношения между содержанием и формой, сколько бы они ни утверждали, что идут не от анализа знаковой формы к содержанию, а, наоборот — от анализа содержания к определению характера знаковой формы, реальное движение их исследования всегда фактически шло от анализа строения знаковой формы языковых рассуждений к утверждениям относительно строения их содержания. 5.Таким образом, структура области содержания, реконструируемая на основе принципа параллелизма, оказывается в точности такой же, как и структура области знаковой формы. Но если это так — и здесь мы подходим к основному пункту всего нашего рассуждения, — если между областью содержания и областью знаковой формы существует полное тождество как в отношении числа элементов, так В обосновании этого тезиса и состоит основное значение и смысл принципа параллелизма. Он даёт теоретическое, казалось бы, оправдание сложившейся практике логического исследования, при которой исследователь подходит к анализу и описанию строения сложных языковых выражений особым путём — только со стороны структур знаковой формы и проводит это описание независимо от восстановления и исследования области содержания. Правда, здесь, как мы уже не раз отмечали, при выделении элементарных и более сложных образований в языковых рассуждениях, при выделении отношений и связей, лежащих в их основе, исследователь не может сделать ни одного шага без ссылки на их «смысл». Но этот «смысл» ясен исследователю как всякому мыслящему человеку, и понимание его не связано с исследованием природы и строения самого «смысла». Таким образом, принцип параллелизма оправдывает традиционно сложившееся исследование строения сложных языковых рассуждений, основанное: 1) на понимании «смысла» языковых рассуждений в целом и их элементов и 2) на отвлечении от исследования природы и строения этого смысла, а вместе с тем — природы и строения области содержания языкового мышления. 6.Поскольку принцип параллелизма формы и содержания мышления обосновывает отделение исследования строения сложных языковых выражений от исследования природы содержания этих выражений и их элементов, постольку он является исходным теоретическим принципом всей традиционной, или, как говорят, формальной логики. Более того, именно этот принцип есть то, что делает вообще возможным существование формальной логики как особой науки, он определяет её предмет и метод [10]. В свете принципа параллелизма становится понятным часто выдвигаемое положение, что начиная с Аристотеля логика исследовала только типы и способы связей знаков или мыслей между собой и что, собственно, это и есть традиционный предмет логики [11]. Этот же принцип объясняет и то на первый взгляд удивительное обстоятельство, что как концептуалисты и реалисты, так и номиналисты, столь враждовавшие между собой в вопросе о природе общего, то есть в вопросе об отношении знаков языка к действительности, полностью сходились между собой в понимании задач и предмета так называемой формальной логики, то есть во взглядах на строение знаковой формы языковых выражений. Ведь если всё множество элементов области содержания представляет собой зеркальное отображение области знаковой формы, то абсолютно безразлично кем быть в логике — номиналистом, концептуалистом или реалистом — и что исследовать — связи имён, «элементарных мыслей» (идей, общих представлений, концептов, понятий) или единиц «объективного положения дел». Вернее, нужно сказать так: в обоих случаях анализируется одно и то же — структура знаковой формы сложных языковых выражений (предложений и групп предложений), но в одном случае результаты этого анализа рассматриваются как знания непосредственно об области знаковой формы, о функциональных взаимоотношениях и связях составляющих её элементов, Но суть анализа во всех случаях остаётся одной и той же [Ахманов, 1955, 7.Мы рассмотрели продуктивную сторону принципа параллелизма, именно, его значение в выделении предмета формальной логики. Но вместе с тем этот принцип влечёт за собой целый ряд отрицательных следствий, в том числе III. Основное противоречие метода формальной логики1.В предыдущих разделах мы рассматривали «продуктивную» сторону принципа параллелизма; мы выяснили, что именно он выражает суть той абстракции, на основе которой складываются понятия формальной логики, именно он даёт ей теоретическое, казалось бы, оправдание и тем самым делает вообще возможным существование формальной логики как особой, относительно самостоятельной науки. Но одновременно, принцип параллелизма приносит с собой ряд отрицательных следствий. И первое из них — методологическое — заключается в принципиальном расхождении между действительным строением объекта исследования, мышления, и строением модели его, созданной в формальной логике на основе принципа параллелизма. Мышление, по нашей гипотезе, как уже говорилось ( Ни одна из частей этой структуры — ни плоскость содержания, ни плоскость знаковой формы, взятые отдельно, не сохраняют свойств мышления как такового, как целого. В соответствии с этим «передать» или, иначе, воспроизвести специфические свойства мышления можно также только в двухплоскостных изображениях. А модель мышления» созданная в формальной логике, напротив, есть принципиально одноплоскостное образование, выражаемое «линейными» схемами и формулами. И это обстоятельство создаёт для формальной логики крайне парадоксальное положение. Важно специально отметить, что причина его лежит отнюдь не в самом факте раздвоенности объекта и модели. Такая раздвоенность, а вместе с тем и обусловленное ей расхождение, притом всегда значительное, между объектом и моделью существует в любом и всяком процессе познания. Это — одно из движущих противоречий процесса познания. И поэтому, говоря о парадоксальном положении, сложившемся в формальной логике, мы имеем в виду отнюдь не это, не сам факт раздвоенности, а другой момент. Дело в том, что расхождение между объектом и моделью характеризуется не в понятиях «большое» и «маленькое»; оно имеет Таким образом, как легко увидеть, речь здесь всё время идёт не о том, что недопустимы упрощения вообще или Действительно, пусть объектом изучения является языковое мышление, структура которого имеет вид:  Эта структура может рассматриваться в нескольких различных направлениях:

Каждое из этих направлений исследования будет давать нам особое знание о структуре языкового мышления, каждое из них необходимо для общего знания об этой структуре в целом и каждое особым специфическим образом соответствующим его действительному месту в этой структуре должно соединяться с другими в этом общем знании. Но дело в том — и именно здесь заложено основание рассматриваемого парадокса, — что способ объединения и группировки этих свойств, выделенных различными путями, определяется нашим пониманием структуры мышления, то есть той моделью мышления, которая существует и которая выражается в принятых способах изображения. Но модель, принятая в формальной логике, является одноплоскостным образованием, больше всего отвечающим структуре знаковой формы, и все свойства, выделяемые в языковом мышлении различными путями и, по существу, в разных «предметах» исследования (вся структура в целом, различные её элементы и так далее), должны объединяться и группироваться в соответствии со структурными возможностями этой одноплоскостной, по сути дела частичной, модели. Это порождает следующие возможные ошибки (и все они имеют свои примеры в истории формальной логики):

Каждая из этих ошибок, порождённая качественным расхождением между структурой объекта — мышления — и его формально-логической моделью, и все они вместе приводят к тому, что все без исключения эмпирические определения языкового мышления — как те, которые характеризуют его в целом, так и те, которые характеризуют либо одно содержание, либо одну форму, — приходится относить к одному и тому же одноплоскостному изображению и поэтому непосредственно соединять друг с другом. Но эти определения, как мы уже видели, крайне разнородны, они относятся к различным «предметам» и часто не согласуются одно с другим. Поэтому, чтобы объединить их, приходится создавать искусственные, непохожие на действительные связи и не намеренно до крайности усложнять строение актов отражения вообще и мысли в частности. 2.Итак, первое противоречие, в русле которого постоянно движется логика, заключается в качественном, принципиальном расхождении между структурой объекта, а вместе с тем и фактического предмета логического исследования — мышления, и структурой его модели, созданной в формальной логике на основе принципа параллелизма. Устранить это расхождение можно двояким путём: либо приведя модель в соответствие с предметом исследования (и соответственно объектом), либо, наоборот, изменив предмет исследования, ограничив его соответственно характеру и возможностям принятой модели. И история науки дала обе эти линии: по первой пошли постоянные антагонисты формальной логики — психология, теория познания, методология и онтология, по второй — сама формальная логика. О первой линии подробней мы будем говорить в других сообщениях; здесь же нас будет интересовать одна лишь вторая линия. Привести фактический предмет исследования в соответствие с моделью, принятой в формальной логике, — это значит ограничить этот предмет одной лишь знаковой формой языкового мышления. И такая тенденция возникает с момента появления самой логики, с Аристотеля. Номиналистические концепции в логике и их непрекращающаяся борьба с реализмом и концептуализмом — основные её проявления. Номинализм, с нашей точки зрения, занимал в этих спорах более правильную позицию; он лучше осознавал действительный предмет формально-логического анализа. Но сколько-нибудь удовлетворительное решение вопроса и преодоление основных затруднений, встававших перед ним, было невозможно без проникновения в действительную структуру языкового мышления и осознания той абстракции, которая была произведена в соответствии с принципом параллелизма. Ведь только исходя из намеченной выше структуры языкового мышления, мы можем разработать основные приёмы исследования знаковой формы и различить все возможные планы анализа — как правильные, так и ложные — и абстракции, лежащие в основе каждого из них. Наиболее важным проявлением этой же тенденции в осознании действительного предмета формально-логического анализа был тезис логического эмпиризма: логика — не наука о мышлении, а синтаксис (затем и семантика) языка. И если оставить в стороне детали и некоторые неточности в понятиях, то надо будет сказать, что этот тезис правильно отражает действительную практику логического исследования. Правда, он появился совсем не в результате проникновения в действительную природу языкового мышления и не в результате понимания действительного значения и смысла принципа параллелизма, а как продукт на первый взгляд довольно странной эволюции самой формальной логики. Основные этапы этой эволюции — алгебра логики Дж. Буля и Э. Шрёдера, математическая логика Г. Фреге, Ч. Пирса и Д. Пеано, и, наконец, принципы математики Б. Рассела и А. Уайтхеда (ср. 1961 а; Ладенко, 1961). Противники математической логики могут сколько угодно говорить о том, что развитие логики в этом направлении было «неправильным», «ошибочным», «плохим». Это, Одним из наиболее важных результатов всего этого движения было сознательное изгнание мышления из сферы логики. «Для того чтобы исследовать, действительно ли заключение следует из определённых посылок, действительно ли доказуемы данные предложения, логики не устанавливают никаких гипотез о мышлении людей, которые затем экспериментально проверяются, но они анализируют исключительно данные предложения и их отношения, — пишет Р. Карнап. — … Как в ботанике формулируются истинные предложения о растениях, так и логика интересуется истинными предложениями о логических отношениях. Характеристика логики с помощью оборотов, содержащих такие выражения, как «правильное мышление», «обоснованное убеждение» и так далее в такой же мере правильна и не плодотворна, как определение понятий, что ботаника — учение о правильном мышлении о растениях, что теоретическая политэкономия — учение о правильном мышлении о закономерностях хозяйства. Во всех случаях излишнее указание на правильное мышление надо опустить. Чтобы заниматься наукой, нужно постоянно думать, но это не означает, что мышление есть объект всех научных исследований; оно является объектом исключительно эмпирически-психологического исследования, но не логических, ботанических и политэкономических» (Сагпяр, 1958, Даже эти крайние формулировки являются, с нашей точки зрения, более правильными, нежели противоположное утверждение, что формальная логика изучала и изучает мышление. Повторим: формальная логика в силу возможностей своего метода, а затем Повторяя этот тезис, мы хотим тотчас же, во избежание превратных толкований, специально отметить, что, с нашей точки зрения, это положение правильно как констатация сложившегося положения дел; но оно неправильно и даже вредно, поскольку выдаёт существующую неблагополучную практику за норму, ограниченность существующего метода исследования возводит в ранг достоинства и, вместо того чтобы искать и разрабатывать новый метод, стремится увековечить существующее положение дел. Но не на этом мы делаем сейчас ударение; нам важно подчеркнуть, что сложившаяся практика логического исследования, действительный предмет формальной логики и её действительные возможности были в конце концов отчётливо осознаны. 3.Таким образом, фактический предмет исследования формальной логики — знаковая форма. Но зададим себе вопрос: в каком направлении и как её можно исследовать? С точки зрения уже выработанного нами понимания, исследовать знаковую форму можно по существу только в системе языкового мышления (или, если быть более точными, только в системе ещё более сложного структурного целого, включающего, кроме связей отражения, также связи коммуникации, связи знаков с практическими, предметными действиями и тому подобное). Если же мы возьмём знаковую форму отдельно от этой структуры и вне её функций замещения, сообщения и сигнализации, то она перестанет быть тем, что она есть, — формой и вообще языковым выражением. Вне этих функций, независимо от них в ней по существу ничего и нет. И это вполне понятно, так как служить этим функциям — её единственное назначение. Знаковая форма не имеет своей жизни вне и помимо этих структур, она живёт и существует лишь как их элемент, и поэтому только как такой элемент может быть предметом исследования. Другими словами: чтобы обоснованно пользоваться выработанной в формальной логике моделью языкового мышления, нужно ограничить предмет исследования одной лишь знаковой формой. Но знаковая форма сама по себе, взятая вне структуры языкового мышления в целом, не может быть самостоятельным предметом исследования. В этом заключается основное противоречие формальной логики. 4.Итак, исследовать знаковую форму можно только как элемент структуры языкового мышления в целом (или ещё более сложной структуры поведения). Но это значит, что в ходе этого исследования нужно выделять и анализировать связи, в которых существует знаковая форма, функции, порождённые этими связями, или «значения», а также содержание, выражаемое в форме. В общем и целом в практике интуитивного, нестрогого исследования знаковую форму всегда так и брали: её «понимали» и вместе с тем осознавали, что она Дело происходило таким образом, что исследователь мышления — логик, психолог или лингвист — сначала осуществлял процесс мышления просто как мыслящий человек, понимая заданный текст, а затем, используя результаты этого понимания, он начинал анализировать строение понятой знаковой формы собственно научными, «сугубо объективными» методами; но «понимание» было уже включено во всё это. Такой исследователь не ставил вопрос, какой понимает текст и как на основе этого понимания производит смысловое расчленение формы; он брал эту расчленённость как данное, в качестве исходного пункта своей собственной специфической работы. Но именно непроанализированная, производимая в процессе понимания часть исследовательской работы была связана с выходом за пределы знаковой формы. Наоборот, та часть исследовательского процесса, которая сознательно анализировалась и фиксировалась, была связана непосредственно с одной лишь знаковой формой. Вследствие этого основное противоречие формальной логики, с одной стороны, отодвигалось, как бы переносилось в план самого метода анализа и описания знаковой формы, 5.Осознание его пришло только в начале XX столетия в контексте иных проблем, связанных прежде всего с работой по обоснованию математики. Многие логики и лингвисты, следуя за математиками, стали доказывать, что структура знаковых выражений может быть выявлена без обращения к их содержанию и значениям — «чисто формальным методом». Таким путём они надеялись привести метод в соответствие с предметом исследования. В логике эта точка зрения дала начало теориям «синтаксиса языка», в лингвистике — так называемому «структурализму». «Мы должны указать, — писал Р. Карнап, — что все логические вопросы выразимы формально и поэтому могут формулироваться как синтаксические вопросы. Согласно принятому мнению в логическом исследовании, кроме формального рассмотрения, относящегося только к последовательности и (синтаксическому) виду символов языковых выражений, существует ещё содержательное рассмотрение, которое задаёт не только вопрос о виде формы, но также Но на деле подобный взгляд — не что иное, как иллюзия. Звуковой язык или язык жестов, взятые сами по себе, практически вообще не допускают анализа чисто формальными методами. А графический язык всегда предстаёт перед исследователем, желающим применить «формальный» метод, фактически уже расчленённым. Но если даже мы предположим, что так называемый чисто формальный метод анализа может быть приложен к любому языку без всяких затруднений, то и тогда должны будем сказать, что с его помощью нельзя выявить отдельные значащие единицы сложных языковых выражений, то есть знаки в собственном смысле этого слова; в лучшем случае он позволяет выявлять мельчайшие единицы «материала» формы, которые совсем не обязательно должны иметь «объективное» содержательное значение (как, например, буквы словесного графического языка, фонемы и тому подобное). Кроме того, такой подход к анализу языковых выражений с самого начала исключает всякую возможность выявления и объяснения явлений синонимии и омонимии — факт, который уже в достаточной мере обнаружил себя. И это вполне естественно, так как в материале знаков, знаковой форме, если рассматривать её саму по себе, нет ничего специфического для знака и знаковой формы. Там нет ни связей между значками, ни объединений значков. Там вообще нет ни единиц, ни мельчайших элементов. Все это «существует» и может быть выделено только потому, что на деле материал языка есть форма отражения определённого содержания. Но это значит, что все характеристики материала языка могут учитываться и вводиться только тогда, когда мы рассматриваем этот материал как знаковую форму, то есть во взаимосвязи с содержанием. Но именно этого не понимают теоретики формального метода. Здесь необходимо также сказать, что авторы формального метода анализа как в логике, так Поэтому такое движение может рассматриваться только как симптом неблагополучного положения дел, а не как решение проблемы. Несколько позднее подобное же движение началось Нужно ещё отметить, что идея «чисто формального метода» получила поддержку и распространение благодаря тому, что в весьма влиятельных течениях формальной логики XX веку была перевёрнута сама задача научной работы: не описание реального языка или языков, а построение искусственного символического языка — вот что стало для них предметом логики. В этой связи стали говорить о «формализованном» языке и исследовании «методом формализации языка». Таким (очень искусственным) путём «предмет» был приведён в соответствие с пониманием метода, но при этом выпало само исследование как языкового мышления, так и собственно языка. И можно считать, что в последнее десятилетие этот факт был уже отчётливо понят [Wittgenstein, 1953; Chomsky, 1955]. Таким образом, понимание метода анализа знаковой формы, выработанное в последних теориях формальной логики, явно не соответствует как природе и строению самой знаковой формы, так и возможному реальному методу её анализа. Основное противоречие метода формальной логики остаётся неразрешённым; и оно вообще, IV. «Принцип всеобщности» логических формул и зависимость строения знаковых форм мышления от его содержания1.В предыдущих разделах было показано, что исходным принципом, лежащим в основании всей формальной логики и определяющим её предмет и метод исследования, является «принцип параллелизма формы и содержания» ( Другим важным следствием принципа параллелизма, следствием, хотя и опосредствованным, является то, что знаковая форма мышления рассматривается в формальной логике всегда как независимая от содержания. Наиболее чётко и последовательно эта позиция выражается в положении о всеобщей применимости формул логики. Его можно найти в подавляющем большинстве логических работ. В античной и средневековой логике, в период Возрождения Подавляющее большинство логиков выдвигает и защищает этот тезис совершенно открыто. Мы не будем приводить здесь положений самого И. Канта (Кант, 1907, «Начиная с Аристотеля, задача дедуктивной логики состоит в том, чтобы исследовать определённые отношения между предложениями или высказываниями, которые выражаются в предложениях. Эти отношения названы логическими отношениями. С современной точки зрения для этих отношений решающими являются два признака: 1) они независимы от всех реальных фактов (то есть формальны в традиционном словоупотреблении); 2) для того чтобы принять решение относительно этих отношений, необходимо знать лишь истинности (Wahrheitswert) предложений, а не их значения (Bedeutung)…» (Саrnар, 1958. — Аналогичным образом высказываются и «собственно математики»: Л. Кутюра (Кутюра, 1913. — Другие логики формулируют этот принцип не так откровенно, со всевозможными оговорками, однако фактически и они целиком и полностью стоят на его почве. Приведём исключительно характерное в этом отношении место из книги Логики-идеалисты делают неправильный вывод из этого факта. Заметив — и совершенно справедливо, — что одними и теми же логическими формами, например формами умозаключения или доказательства, может охватываться самый различный материал, принадлежащий различным областям действительности и различным областям знания, логики эти делают отсюда вывод, будто формы мышления, изучаемые логикой, совершенно не зависят от содержания того, что при помощи этих форм мыслится. Так возникло направление в развитии логики, которое в отличие от формальной логики можно назвать формалистическим … Занимаясь изучением формальной логики, мы Возможность применения одинаковых логических форм, например одинаковых форм суждения или умозаключения, классификации или доказательства к различному материалу различных наук доказывает вовсе не то, что утверждают формалисты логической науки: не то, что формы логики не зависят от мыслимого в них содержания. Возможность прилагать одни и те же логические формы к различному содержанию доказывает только то, что наряду с содержанием частным, свойственным только данной области знания или данной науке, существует также содержание, общее целому ряду наук или даже всем наукам. С этой точки зрения общие логические формы следует рассматривать не как формы, не зависящие ни от какого содержания, а как формы чрезвычайно широкого содержания» (Асмус, 1947. — На первый взгляд может показаться, что приведённые высказывания Теперь мы можем добавить, что это положение является единственно истинным выражением этой точки зрения: только ориентируясь на этот признак, мы сможем отделить интересующий нас здесь вопрос от вопроса о смысле и значении формально-логических понятий «формы» и «содержания»; только таким путём мы сможем выделить за чисто словесным оформлением действительное понимание и действительный подход к вопросу. Номинально признавая, что «формы мышления» (то есть структуры знаковых форм знаний) зависят от содержания, Но это положение не может означать ничего иного, кроме того, что учитывать особенности предметного содержания при анализе строения знаковой формы мышления не нужно. И нас совсем не должно смущать то обстоятельство, что Но точно так же обстоит дело и при исследовании мышления. Либо существует несколько типов содержания Если мы признаем, что «логические формы» носят чрезвычайно широкий всеобщий характер, то тем самым мы с необходимостью признаем независимость строения знаковых форм мышления от его содержания. Примерно так же, как и Таким образом, принцип независимости строения языковых форм мыслей и правил оперирования с ними от содержания этих мыслей выраженный в виде положения о всеобщности логических формул числит за собой много авторитетных имён как зарубежных, так и наших советских логиков. И тем не менее этот принцип не выдерживает критики, он очевидно ложен, даже с точки зрения положения, существующего сейчас в самой формальной логике. И это нетрудно показать. 2.Начнём с рассмотрения традиционной аристотелевой логики. Отвлечёмся от различных теоретических «разъяснений» её формул, связанных с обоснованием логики, и возьмём зафиксированную в них «технику» мышления. Она отнюдь не является всеобщей. Уже в древнегреческой логике были обнаружены такие умозаключения, которые никак не укладывались в схемы аристотелевой силлогистики. Например: «В равно С, А равно В, след. А равно С» или «Пётр жил позже Алексея, Алексей жил позже Михаила, след. Пётр жил позже Михаила». Сюда же относили умозаключения типа «А причина В, В причина С, след. А причина С». Характерно, что уже стоики называли их «не дающими вывод по методу» [Лукасевич, 1959. — В конце концов постоянно повторяющиеся неудачи сделали своё дело. Во второй половине XIX века в связи с рядом обстоятельств (особенно в связи с задачами обоснования математики) появилась «логика отношений» с формулами предложений и правилами умозаключения, существенно отличающимися от формул и правил аристотелевой логики. Представители логики отношений понимали, что их теория охватывает новые области мышления [15], но им Таким образом, оказывается, что в самой логике существуют по меньшей мере три различные теории (если не считать логики высказываний) — логика Аристотеля, логика отношений и логика связей. Каждая из них фиксирует особую технику мышления, которая оказывается справедливой и полноценной только в определённых узких областях: логика Аристотеля — в области атрибутивных знаний [1958 b*], логика отношений — в области знаний об отношениях, логическая теория Но кроме того, необходимо ещё принять во внимание те процессы мышления, которые осуществляются в числах, в буквенных выражениях и уравнениях, в геометрических чертежах и химических формулах необходимо принять во внимание такие процессы, как дифференцирование и интегрирование, — то есть массу разнообразных процессе! мышления, которые до сих пор всё ещё остаются за пределами собственно логики. Решение сложного численного выражения или системы алгебраических уравнений, преобразование системы координат или запись уравнения химической реакции, интегрирование дифференциального уравнения и тому подобное представляют собой такие же «умозаключения», как и те, которые зафиксированы в традиционных схемах, но только со своей особой техникой, безусловно не сводимой к технике силлогизма. Каждый из указанных видов умозаключений значим в своей определённой области и там не может быть заменён никакими другими. Иначе можно сказать, что каждый из них соответствует своей особой области мыслимого содержания, и эти области давным давно были выделены по содержанию и названы: это — число, количество, пространство и время, изменяемость количеств, состав и его изменения и тому подобное. Формальная логика (включая сюда и математическую) никогда не ставила вопрос о какой-либо дополнительной формализации указанных умозаключений, никогда не пыталась таким путём включить их в рамки логики. Да это и не имело бы никакого смысла, так как схемы и правила подобных «умозаключений» и так твёрдо определены и установлены другими науками — математикой, химией и другими — и не нуждаются ни в какой дополнительной логической формализации. Однако это обстоятельство совершенно не снимает того факта, что в подобных умозаключениях осуществляются определённые процессы мышления и что эти процессы имеют свою особую технику, которую надо отразить в специальных логических понятиях17. К этому надо добавить, что как логика Аристотеля, так и все позднейшие направления выделяли из всей массы разнообразных рассуждений только те, которые совершаются по строгим формальным правилам, и отбрасывали как не подлежащие изучению все так называемые «описания» — описания предметов, их взаимодействия, изменений, описания действий человека, в частности познавательных действий исследователя и тому подобное, то есть все, если можно так сказать, « Таким образом, действительность языкового мышления оказывается неизмеримо большей, чем это фиксируется в настоящее время в теориях логики, и эта действительность должна быть отражена не в одной и не в трёх, Но если существует целый ряд различных «логик», каждая из которых выражает особую «технику» мышления (то есть особое строение языковых форм мыслей и правил оперирования с ними) 3.Но эта зависимость не фиксируется и никогда сознательно не фиксировалась в понятиях формальной логики. Наоборот, как мы видели выше, в логике формулируется и защищается противоположный тезис о независимости логических формул, описывающих строение знаковой формы мышления, от содержания мышления. И такая позиция имеет свои основания: она довольно точно характеризует объективную структуру и функции существующих логических формул. Показать, как сложилось это расхождение между реальным положением дел и логическими понятиями, — задача следующей статьи. | |||||||

Примечания | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||

Оглавление | |||||||

| |||||||