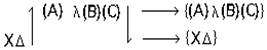

Уважаемые товарищи, не удивляйтесь. Я буду говорить вещи, которые я говорю на протяжении последних лет. И в этом смысле всем тем, кто надеется услышать Итак, в теме «Перспективы и программы развития Однажды он пришёл ко мне на «Сокол», сёл плотно на стул, всем своим видом показывая, что он скажет сейчас Итак, прогностический подход к миру мыследеятельности — ошибка, но тогда — Поэтому я буду говорить о программах — сначала о тех, которые во многом вытекают из всей прошлой истории Итак, тезис первый. Начиная Наверное, здесь наиболее подошёл бы термин Гегеля «снятие», но его нужно дополнить представлением о тесте, поднимающемся в кастрюле. Этот последний образ вы все знаете и понимаете. Хозяйка ставит тесто. Тесто, сначала занимавшее половину кастрюли, растёт, растёт и, наконец, переваливается через край кастрюли, и тогда уже попытки накрывать кастрюлю крышкой совершенно бессмысленны. Этот рост теста происходит аналогично росту живого организма. Когда я учился в школе, большое впечатление на меня произвели объяснения ботанички: вот, мол, растение растёт — корень растёт вглубь, крона растёт вверх; но это ни в коем случае нельзя понимать так, что перемещаются клетки, которые располагались с двух противоположных концов этого растения, что одни опускаются вниз, а другие поднимаются Вопрос: Это не наука… Это и есть наука. Задачки она решает. Вопрос: Ну, а если по схеме научного предмета? Вы сказали: «Это и есть наука». А там много чего… У вас не было таких важных для науки процедур, как моделирование, систематизация… Когда я говорю об «измерении», я имею в виду всё то, что вы перечисляете — моделирование, систематизация, классификация, сравнение и так далее. Всё это остаётся. И когда мы формулировали тезис, что наука «умерла» и заменяется методологией, мы имели в виду вовсе не то, что методология в бою отнимет у науки выполнение этих процедур. Наоборот! Пускай наука и дальше сравнивает, измеряет, классифицирует и систематизирует. Надо оставить ей эти процедуры, и пускай она преуспевает на этом поприще. Речь шла о другом — о функции, задающей целое самого мышления, об организации этого самого мышления и деятельности, и, следовательно, это очень близко к тому, что относится к созданию мировоззрения. Вот этого наука XX века уже больше не делает и целостной картины мира, мышления и деятельности — а следовательно, и мира людей вообще — не даёт и давать не может. И эти функции, которые с XVII века по XIX век выполняла наука, теперь, в силу того, что она больше их выполнять не может, от неё уходят и должны перейти к другой форме организации мышления и деятельности, построенной на иных структурных принципах. Вопрос: А не миф ли это, что наука выполняла эти функции? Нет, не миф, поскольку, обратите внимание, ведь в Мне, однако, прежде всего важно, что такая идеология есть — тут вопросов нет. Но Вот что я имею в виду и говорю: уважаемые коллеги, в середине XX века это кончилось, кануло в Лету. И не только для ММК, это — средний уровень европейской философии. Там тоже «лопоухих» уже нет, хотя они, конечно же, и не такие продвинутые, как мы. Итак, первый тезис состоит в том, что методология берёт на себя функцию разработки общего и целостного мировоззрения и начинает выполнять её — подменяя философию, поскольку разработка общего мировоззрения остаётся очень важным и принципиальным делом в философии, но до конца ей не выполняется. Я, вроде бы, и пытался для себя понять и объяснить, почему такой философской работы больше не может быть. А потому, что наука В этом смысле я понимаю ваше замечание — оно ведь очень точное и правильное. Но я немножко упрощаю дело. Конечно, это делала наука вместе с философией, иначе сказать, философия, слившаяся с наукой. Процесс проникновения науки во все сферы мысли и ведущая роль научных форм организации во всех областях мышления и осмысленной деятельности являются, на мой взгляд, бесспорным фактом. Есть ещё один аспект. Ведь то, что вы говорите, верно для достаточно узкой европейской традиции и для того интеллектуального слоя, который таким образом жил. Но народные массы жили под влиянием религии, что не могло не влиять на жизнь европейской интеллигенции. Я бы с вами согласился и сказал, что мне всё это подходит, и, конечно, если бы я «держал» исходное содержание так, как его надо «держать», я бы придумал более тонкие формулировки и сказал: да, оставалась политическая деятельность, которая была окрашена в тона религиозности. Больше того, как показал это Макс Вебер, религиозным цветом окрашивались и научные разработки. И может быть, историки покажут, что лицо советского мышления в XX веке определяется православными корнями всей российской, то есть в этом смысле и советской, культуры. Наверное, так и будет. А теперь, учитывая ваше замечание, надо сказать: конечно так, есть огромные пласты, которые оставались — и остаются — под определяющим влиянием религиозного мировоззрения или, скажем, нравственно-этического мировоззрения в духе современной советской интеллигенции. Да, это так — со всеми антитезисами и тезисами. Всё это есть, и меня это вполне устраивает. Но я говорю про вот этот мир, который продолжал дифференцироваться. В этом мире не было Миру науки как общего и целостного мировоззрения пришёл конец, и миру религиозного мировоззрения тоже пришёл конец. И приходится это сказать, хотя это и очень противно. Я ведь понимаю, что нравственно-этический аспект не присущ науке, и его несло религиозное мировоззрение. Я убеждён, что он должен быть сохранён, и этому, вроде бы, нет замены сегодня… Методология такую замену обеспечить не может — ни методология, ни методологи не могут. Но тем не менее — если мы берём исторический процесс — мне представляется, что нам нужны новые формы интеграции, новые формы доведения до целостности всего мира мышления и деятельности. Понятный тезис? Вопрос: Зачем до целостности? Обязательно до целостности! … Предельной целостности. И пока ты не дошёл до предела, Америку не открыл и на карте её не зафиксировал, до тех пор ощущение, что ты — человек, не появляется. Это ведь нужно для того, чтобы человеческий гонор удовлетворить. Кураж! Человеческий кураж должен быть, и пока до границ не дошёл, остаётся ощущение неудовлетворённости. Вопрос: Целостность — ведь она не универсальная, она субъективная… Не есть ли это такая же иллюзия как поиск истины в науке? Естественно, говорю я. Кураж это. Вопрос: А чем методологический кураж лучше других? В методологии вы можете все сделать — к открытым системам перейти, другие глупости объяснять и осмысливать. И вообще, — я обычно рассказываю эту байку игротехникам в широком кругу — с чего началась игра? Ходил директор Уральского филиала ВНИИТЭ и мучился, как ему ассортимент товаров массового потребления разработать. И вдруг услышал, что Вопрос: Философ на это никогда бы не подрядился. Сегодня философ на это уже не подряжается. Такова ситуация. Подряжается обсуждать свои проблемы, со своей традицией, в своей институциональной форме Вопрос: А может быть, потому, что философ уж очень культурный человек? Мне нравится ваша трактовка. Такой — «культурный», как вы сказали, — ничего не может. Если уж ты такой «культурный» и всё можешь, что нужно для человеческой жизни, — мы тебе это простим. Но если ты «культурный» и наличием культуры оправдываешь свою несостоятельность, вот этого мы уже не простим. Культура не должна быть ограничением, культура должна открывать перспективы и давать возможность творить и работать. Тогда можешь и «культурным» быть. Вот как я отвечаю… Вопрос: Правильно ли я понял, что методология может задавать перспективу, но рамкой не является? Я же уже сказал, что методология всё может, и если говорить о принципах куража, то я принцип выложил. Вы говорите о другом. Я ведь говорю: «Методология всё может» — а вы говорите… Реплика: Что она рамок не имеет. Да имеет она рамки и всё «социальное» — в большом количестве. Только не рассматривайте это как пределы для себя, как ограничения, а рассматривайте как горизонты — в понимании Гуссерля — как то, что само собой должно сдвигаться, когда вы идёте. Ходить надо. И не бояться бескультурья. Вопрос: Много ходить? А всю жизнь. И чтобы дети наши, и внуки, и правнуки могли идти и ничего бы их не сдерживало. Сегодня бескультурье в смысле творчества сильнее культуры. Итак, больше замечаний по первому тезису нет. А первый тезис — о том, что методология выходит на роль «верхней», самой высокой формы организации мира мышления и деятельности — формы, задающей целостную картину. Выходит не потому, что она так просто, в кураже, идёт и чечётку отбивает, а поскольку наука — традиционная, «культурная» — и традиционная, «культурная» философия эту функцию выполнять перестали, не могут. И надо обсуждать, почему же это они теперь не могут? Раньше делали, а теперь не могут. А я лишь констатирую то, что происходит, происходит в нашей переломной ситуации, ибо мы живём во время такой революции, которая куда поважнее научно-технической революции. Или, иначе говоря, то, что по недоразумению называется научно-технической революцией, есть на самом деле, как я себе это представляю, революция в формах организации мышления и деятельности и соорганизации их друг с другом — мышления с деятельностью, деятельности с мышлением. Поэтому, когда говорят о научно-технической революции — это всегда поверхностная трактовка перестройки в формах организации и соорганизации мышления и деятельности. Теперь второй тезис. Чтобы обеспечивать выполнение функции, которая осталась без обеспечения, методология развивает, создаёт целый ряд специфических форм организации, которых не было ни в науке, ни в философии, ни в инженерии. Не было В силу внутренних особенностей религиозного мировоззрения — и надо обсуждать, каких именно. Современная философия только подошла к этим проблемам. Скажем, Зильберман незадолго до своей смерти писал мне из Штатов: «Георгий Петрович, мне кажется, вы делаете ошибку. Сегодня главный вопрос для методологии — это ответить не на вопрос, что такое наука, а на вопрос, что такое философия». Я, вроде бы, его тезис понял и написал, что, мол, дорогой Эдик, это ваша задача, и вы, пожалуйста, это сделайте — опишите нам устройство философии с методологической точки зрения. Но я так понимаю, что письмо это пришло туда уже после его смерти. А поэтому опять-таки придётся это делать не в Штатах, Так вот, значит, методология развивает целый ряд совершенно новых форм организации. При этом нельзя это понимать так, что она впервые рождает идеи этих форм. Идеи уже были намечены — например, идея топики у Аристотеля, идея герменевтики у него же. Это были очень важные идеи, но ведь так получилось — особенно ясно это с герменевтикой, — что она начала развиваться и обсуждаться интенсивно только с И опять-таки, объяснять это я могу только отсутствием куража. Я внимательно изучаю работы Аристотеля и думаю: ну, великий мужик был! Но Дильтей «понял» про понимающую психологию — да, так было, но подлинный смысл этого тезиса рождается сейчас, причём не родился, говорю я, а рождается. А что касается топики, то Реплика: Лосев в своей многотомной истории античной эстетики посвятил специальную главу топике как главному и нераскрытому месту в Аристотеле… Отлично, говорю я. Я очень благодарен вам за поддержку. Значит — снова все в России. И Лосев сообразил про огромную значимость топики и написал. Мне важно — нераскрытой. И это подтверждение того, что я говорю. Но я ведь не видел, чтобы Лосев использовал методы топики или формы топики в реальной работе. А дальше я бы сказал, что для того, что писал Лосев, не нужно ни топики, ни логики; это можно написать на уровне здравого смысла, поэтому написать — написал: «важное, нераскрытое»… Но сам этим не пользовался. Даже в молодости, я уж не говорю о позднем Лосеве… Итак, значит, нужно создавать целый ряд таких форм топики и герменевтики и, наверное, ещё много чего, касающегося форм организации мышления и соорганизации мышления и деятельности, но — с соответствующим куражом, Но здесь я делаю большое отступление и говорю: вообще, вот эта схема ортогональной организации пространства мышления и деятельности стала возможной после того, как в немецкой классической философии, в частности у Маркса, было произведено разделение мира на мир природы и мир деятельности и мышления; причём миру мышления и деятельности было придано значение первенствующего, ведущего, а мир природы был определён как мыслительная и деятельностная конструкция.  Были решены и многие другие вопросы. Была, в частности, снята оппозиция материализма и идеализма, поскольку, утверждаю я, в диалектическом материализме оппозиция материализма и идеализма снята. Снята и отброшена как незначимая для диамата. При этом, принципу материализма придано значение ведущей схемы, но — после того, как снят весь идеализм. Я вспоминаю шутку, когда Эвальд Васильевич Ильенков в редколлегию журнала «Вопросы философии» принёс «Grundrib» и, переводя с листа с немецкого на русский, спрашивал уважаемых академиков-философов: «А это что — идеализм или материализм?» Они кричали в ответ: «Скажите, кто написал, и мы вам скажем». И — вы знаете продолжение этой байки — он в Диамат есть идеализм с добавкой материалистической в духе Канта и последующей немецкой классической философии. Деятельность описывалась идеализмом (я сейчас цитирую тезисы о Фейербахе). А кроме того есть ещё фундаментальное допущение, или предположение, что мир существует реально (я дальше скажу об этом как об очень важном методологическом принципе). Я вспоминаю в этой связи постоянный предмет размышлений и шуток Александра Зиновьева: «В «Кратком курсе» говорится, что метод у нас диалектический, а теория у нас материалистическая — какой бред! Материализм есть метод, а не теория, принцип материализма — методический принцип, а не теоретический». И мне кажется, что он ухватывал здесь суть дела, хотя суть дела не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Таким образом, я сказал, что разработка этой ортогональной схемы стала возможна после того, как был осознан принцип разделения мира, или трактовки мира как мышления и деятельности, а это означает материалистическую интерпретацию, а точнее — переосмысление всего опыта идеализма как активной философии, философии, организующей человеческую активность, человеческое действие, о чём Маркс и писал. И поэтому получается, что идеи ММК рождаются на продолжении этой линии, линии осмысления мира как деятельности и мышления — мира человеческого, а не косной инертной материи. А идея косной инертной материи, её автономности, самостоятельности, или независимости, от деятельности и мышления, есть родимое пятно вульгарного материализма. И науки, которая строилась на идеологии вульгарного материализма — вульгарного, подчёркиваю я, тупого — и неразрывно с ним связана. Может быть, Материализм без принципа отражения — ничто, они живут в теснейшей связи друг с другом. Поэтому учёные не действуют и не мыслят, им мышление не нужно — они «отражают». Мир отражают. Вот это как называется? Если мне слово подскажут — «капуста», — я сразу скажу, что это капуста растёт. Вижу «капусту» — отражаю. Отражаю то, что есть. Оказывается, парадоксальным образом, что «увидеть» можно только то, что знаешь и для чего слово имеешь. А я тут стою и гляжу на эту штуку… Еесли бы ещё поливали, она бы, наверное, не засохла. А что это такое — не знаю. Реплика: Но ведь те из учёных, которые стоят на передовом фронте науки, создают эти слова. Создают учёные типа Галилея, который был идеалист, платоник. Поэтому, когда в науке были идеалисты, они двигали науку, а что касается учёных-материалистов, то они — отражают. Им деятельность и мышление не нужны. Им объяснили, что важно правильно и точно отражать то, что видишь. Вопрос: А Бор, Докучаев? Они-то, естественно, всегда и были идеалистами. Но потом мы всё переписали заново — у нас ведь своё «министерство правды» есть — и объяснили, что всё это, мол, вранье, а на самом деле они были настоящие стихийные диалектические материалисты. Ну да, они были «стихийные», «диалектические» — то есть понимающие суть идеализма и понимающие, что есть особый непознанный мир реальности. Они такими и были, но этого прочесть нельзя, поскольку всё закодировано и описано в таких словах, чтобы простой советский учёный ничего не понял про существо дела. Вопрос: Я не совсем понимаю. Если Маркс вывернул мышление через деятельность и для него самой важной была категория деятельности, то откуда тогда получилось такое разделение: мышление и деятельность? Так не мышление же он вывернул! Он как говорил? Ошибка всего предшествующего материализма, в том числе и фейербаховского, — Вопрос: Но жёсткое разделение мышления и деятельности — откуда оно взялось? Оно родилось из немецкой классической философии, и, как объяснял О. Г. Дробницкий — красивое очень место, — раньше научные знания постепенно переходили в популярную литературу и становились достоянием народа, содержанием здравого смысла. В Советском Союзе всё иначе: поскольку из здравого смысла — в популярную литературу, оттуда — в головы больших учёных-академиков Очень просто. Теперь нужна была популярная литература при полной неразработанности как теории деятельности, так и теории мышления. Гениальные идеи были сформулированы и остались подвешенными, а надо было делать социалистическую революцию и занятия организовывать в рабочих кружках. Итак, мы зафиксировали принцип организации топики и герменевтики. Но про герменевтику надо поговорить отдельно. И это будет следующий тезис. Очень важным является разделение логики и герменевтики, хотя, обратите внимание, у Аристотеля герменевтики в этом смысле намечено не было. У него были «Герменеи», или «Об истолковании», как это традиционно переводилось на русский язык. Но «Об истолковании» есть работа о реальном процессе толкования, а не раздел дисциплины. За разделением логики и герменевтики, которое, на мой взгляд, является принципиальным и значимым для методологии, стоит разделение двух принципиально разных интеллектуальных функций — мышления и понимания. И если мы теперь будем брать их вместе Итак, различение объекта и предметных структур. Задание основных принципов описания предметных структур и работы с ними является таким же невероятно важным и значимым принципом методологического подхода. Но для этого надо было пройти через ту ситуацию, которая сложилась на философском факультете к концу Я тут отступаю чуть в сторону и говорю, что я, конечно, деятельностник, Подчёркиваю, впервые будет, потому что всё, что существовало до этого, есть один сплошной психологизм без всякой психологии. И это очень важно, и надо было ещё этот психологизм преодолеть, и вот это преодоление психологизма произошло на философском факультете МГУ в силу особых и специфических обстоятельств конца И хотя мне это очень противно, Маркс опять-таки был прав, подчёркивая социальные и социологические аспекты разного рода идеологии и науки, в том числе. И в этом плане, говорю я, Карл Маннгейм тоже прав, и его работы, «Идеология и утопия» и все другие, являются, с моей точки зрения, краеугольным камнем современной — подчёркиваю, современной — европейской культуры. Но это надо было пройти, понять, изобрести здесь и теперь в российских условиях, Правда, говорю я, история есть не что иное, как одно из пространств мышления и деятельности, и это тоже надо чётко понимать. Я сейчас различаю другое: пространство деятельности и мышления как деятельности, с одной стороны, и пространство истории, с другой, — как принципиально разные пространства мышления и деятельности. Я могу говорить эти несуразные слова, работая в схемах различения объекта и предмета и понимая, что первая реальность мира — это предметы, а уж объекты и объективный мир — это вторая реальность. И эта вторая, объективная реальность — хотя она и есть подлинная реальность, в отличие от предметной, подлинная по сути дела, по сути принципа материализма — она при всём том вторична, и надо двигаться от предметов как феноменальной реальности, той реальности, из которой состоит наш мир. Пока это различение объектов и предметов не было понято, осознано и зафиксировано, до тех пор дальнейшее развитие методологии было невозможным. И я фиксирую это как один из краеугольных принципов Вопрос: Насчёт психологизма непонятно. Это хороший вопрос. У нас до перерыва несколько минут, Необходимо различать — вчера мы вели дискуссии на эту тему — сущности и феноменальные проявления. Я утверждаю вот что — тезис очень рискованный, но, с моей точки зрения, он вырастает из истории развития немецкой классической философии и входит в число основных принципов марксизма: сущности и есть то, что реально существует, Явления ведь субъективны, и здесь бы я отнёсся к тезисам Левкиппа и Демокрита и сказал: первые материалисты были умницы. Демокрит был умницей потому, что он был антиподом Платона, и сам был идеалистом кондовее, чем Платон. Платон был лишь вторичный идеалист, культурный и ограничивающий свой идеализм, а Демокрит был идеалистом «от пупа». А что сейчас обсуждает Карл Поппер? Вначале, когда И хотя его тезис о существовании мира содержаний самого по себе есть неправильный тезис — поскольку он идеалистический, а вопрос о существовании должен решаться материалистически, и Мы же как думаем? Вот, скажем, Сагатовский Итак, чтобы строить дальше Значит, есть такая реальность мышления, и это особая субстанция. Есть реальность и особая субстанция деятельности, или мыследеятельности. И есть то, что мы в этот момент понимаем. И это есть переход к следующему пункту, который я сейчас не буду обсуждать. Начну после обеда. А именно, что эта реальность зависит от мышления. Вот что мы задаём в действительности мышления, то потом мы онтологизируем, объективируем, а потом реализуем. И вот это и есть и существует. Я могу это утверждать последовательно и без логических противоречий. Я же заявил, что мир предметов мышления и деятельности есть для меня первичный мир, реальный, материальный, в смысле ленинского понятия материи. И вроде бы все очень здорово получается, и не надо нарушать принцип материализма, можно его сохранить, и всё клеется много лучше, чем у идеалистов… Но для этого надо понять, что мир людей, или люди как таковые с их психологией, есть вторичный мир, реализация мира мышления и деятельности, и если мы хотим закономерно всё это понять и представить, мы должны рассматривать мир мышления и деятельности, а не мир людей, поскольку люди есть случайные эпифеномены мира мышления и деятельности. Как говорил Лефевр: люди ссорятся между собой и мирятся в силу своих принципов, своего мировоззрения, а не наоборот. И это есть принципиальный подход. Мы постоянно сталкиваемся с этим, и, в частности, оказывается, что игру можно провести лишь в том случае, если игротехники принимают эту идеологию. Тогда они гарантированы от политиканства… (После перерыва) Я спросил своих товарищей: как я делаю доклад? Не потому, что это меня очень волновало — мне мой доклад очень нравился, мне казалось, что я говорю то, что нужно — а так, для проформы. Они все сделали такие вот «отсутствующие глаза» и молчат. Галина Алексеевна Давыдова говорит: «Надо Раца спросить». Давыдова: Я не так сказала. Я сказала: «Когда вы, Георгий Петрович, делаете доклад, смотрите на Марка Владимировича Раца». Смотрите? Это — в будущем: Марк Владимирович как лакмусовая бумажка. Я и спрашиваю: «Марк Владимирович, как я делал доклад?» Он подумал и говорит: «Да плохо делали. Плохо делали — байки рассказывать не надо, текст мусорный, нужно более академично и по пунктам: раз, два, три. А иначе всё пропадёт». Я сказал: «Я вас понял, мне на вас противно». Мне на самом деле противно, ибо я делаю доклад для тех, кто обладает разумом, и знает, что такое разумное мышление. Марк Владимирович хорош тем, что он требует рассудочного плана. И он прав, стопроцентно, потому что в такой аудитории можно делать только рассудочный доклад. Он требует организации: чтобы было точно известно, что в этой первой части шесть, а не семь пунктов. И не рассчитывать, что Так, что же утверждалось в предыдущей части? Первый тезис. Происходит революция в формах организации мышления и деятельности. Методологическая организация выходит на смену научной организации мышления и деятельности, причём как научная организация в прошедшие 300 лет была тотальной, так и методологическая организация будет, очевидно, тотальной. В этом состоял первый тезис. Второй тезис. Условием перехода к методологической форме организации мышления и деятельности является разделение двух подходов — натуралистического и деятельностного. И мы должны соответственно разделять мир на мир мыследеятельности и мир натуральный, или мир природы. При этом, говорил я, мир мышления и деятельности является первичным и определяющим, а мир натуральный есть не что иное, как конструкция натуралистов Третий тезис. Методология создала свои особые формы организации, которые резко отличаются от научных форм организации мышления и деятельности. И одной из них является ортогональная организация мышления и деятельности. Мне тут в первый день задавали вопрос: «Георгий Петрович, вы же употребляете слово «пространство» в метафорическом смысле, а не так, как мы, физики». На что я сказал: «Видал я ваше физическое представление в гробу». Понятие «пространство» отнюдь не сводится к понятию «физическое пространство». Физическое пространство — одна из частных вариаций понятия «пространство», Четвёртый тезис. Работа в методологии требует предельно резкого разделения логики и герменевтики, и соответственно разделению логики и герменевтики необходимо разделять мышление и понимание. Ещё совсем недавно психологи нам доказывали, что мышление и понимание — одно и то же. И всегда существуют вместе. Тот, кто живёт в мире психологии, знает, кого я имею в виду. Методология же требует предельно жёсткого разделения этих двух интеллектуальных функций и, соответственно, инструментального и формального обеспечения мира понимания — в такой же мере, в какой в истории европейской культуры и цивилизации обеспечивался мир мышления. Пятый тезис. Есть особое пространство истории, и когда мы обсуждаем прошлое развитие методологии и ставим задачи вставить его в нынешнюю нашу европейскую культуру и наметить пути дальнейшего развития, мы должны придавать этому особое значение… И это очень здорово. Значит, в историческом процессе надо ещё иметь ловушки Эта тема обсуждалась мной в очень важном и значимом для меня контексте: почему Итак, если мы хотим получать значимые культурные результаты, мы должны понимать эту двойственность — пространство деятельности, с одной стороны, пространство истории, с другой, — строить, соответственно, ловушки такого типа, создавать социальную ситуацию и получать некоторые культурно-исторически значимые результаты. Теперь бы я вернулся к дискуссии по поводу игры и сказал: конечно, и то, что говорил Попов — игра как инструмент, и то, что говорил Игорь Ильич Геллер — игра как образ жизни, — это всё верно, но для меня куда более значимо то, что игра построена по принципу ловушки, куда должны сваливаться результаты. И это куда важней, чем то, что игра есть инструмент. Потом я говорил о неимоверной значимости разделения предмета и объекта и сказал, что без этого разделения методологии не могло быть и не может быть сейчас. И дальше начал обсуждать природу диалектического материализма и утверждал, что диалектический материализм, каким он разрабатывался у Маркса — но не у «марксидов», поскольку «марксиды» — дураки, а Маркс отнюдь нет — разрабатывался как снятие противоположностей между материализмом и идеализмом. Причём, я утверждаю, что в диамате есть всё, что есть в самых рафинированных формах идеализма, но есть ещё основной принцип материалистической организации мировоззрения. Этот принцип не отменяет всех принципов идеализма, которые обеспечивают активность человеческого духа, а дополняет их, делая этот идеализм куда более сложным, и впервые вооружает человека, и делает из него человека с активной жизненной позицией и творческими способностями. И это был тезис седьмой. Тезис восьмой. Я ссылался на Карла Поппера и сказал, что его принцип самостоятельного существования идеальных содержаний и сущностей отнюдь не смешон и не представляет собой идеалистической ошибки, а есть принцип жизненно важный, без которого развивать мышление и деятельность нельзя. Надо понять, что реально существуют сущности или идеальные содержания, и это есть подлинный мир, а мир феноменальный — мир проявлений — есть, по сути дела, эпифеноменальный. Без понимания этого, с моей точки зрения, нельзя обеспечить не только перестройку и нормальное культурное развитие, но даже решение житейских дел. Люди, которые не понимают этого принципа — что сущности реальны, и жить надо принципиально: ориентироваться на эти сущности, а не на социальную ситуацию — ничего не могут сделать. И тезис девятый. Это уже то, что мы поняли позже, обсуждая доклад с Галиной Алексеевной. Дело в том, что нынешняя борьба диамата с позитивизмом непосредственно определена значимостью предыдущего пункта, ибо позитивизм есть не что иное, как такая квазифилософская концепция, которая отказалась от попыток решения всех перечисленных выше проблем и представляет собой попытку вернуться к отсталому научному мировоззрению в новой ситуации XX века. Это попытка вернуться к научному мировоззрению и тупо экстраполировать научные способы мышления в те области, где они уже давно не работают. В частности — в области проектирования, программирования, определения будущего и так далее. Вроде бы, сейчас, в этих тезисах, я резюмировал то, что обсуждал в предыдущей части доклада. Есть тут вопросы и замечания? Я Вопрос: Георгий Петрович, у меня есть вопрос — противный, но, А религию — запросто. Вопрос: А в какой форме? Знаете, есть такая заповедь: «Познай Бога, а дальше делай всё, что угодно». И мне всё равно, кто это сказал — Монтень или Будда. Методология, говорю я, продолжая ответ на ваш очень важный вопрос, есть нравственность XX века и ближайших последующих веков, ибо жить по традиционной морали уже нельзя, и Но, вроде бы, я уже говорил об этом Я специально так это подчёркиваю, но идея о том, что локальная нравственность противоречит мировой, является, И вопрос не в том — локальная она, нравственность, или не локальная, — она просто сегодня не может быть другой. Она должна быть изменчивой и учитывающей особенности ситуации. И такой является как нравственность, так и безнравственность, а вот как вы в этих меняющихся ситуациях будете оставаться нравственными и принципиальными — это каждый раз вопрос, который человек решает лично. Я вам ответил? Реплика: Я ещё подумаю. Отлично, если вы подумаете, то Вопрос: Георгий Петрович, вы бы могли соотнести высказывание Попова о том, что игра — я подчёркиваю: игра, а не ОДИ — не имеет собственного содержания, с вашим тезисом? Не согласен Вопрос: Георгий Петрович, вы противопоставляете два пространства — пространство истории и пространство деятельности? Я вопрос ваш понимаю. Но Так что, думайте дальше, пишите статью, пожалуйста, входите в культуру, подавайте заявку на Нобелевскую премию… Итак, я пошёл дальше. И вот в этой логике, инициированной Марком Владимировичем, я начал думать, что же я ещё должен сказать и что очень важно. При этом надо ещё одну оговорку сделать: я тут докладываю импрессионистски, мазками, рассчитывая, что каждый, кто может мыслить, запишет и промыслит, а кто не может мыслить, так ему это вообще ни к чему. Но Внутренне-то я с этим тезисом согласен, но ничего подобного сейчас нельзя сделать, и поэтому я только оставляю вехи — для того, чтобы собравшиеся ориентировались более или менее и задали какие-нибудь вопросы. А дальше — литературу читать, прорабатывать. Я не могу здесь, в этой лекции передать основы мировоззрения, которые, с моей точки зрения, необходимы для освоения методологии и для работы в методологии. Это задача для других форм коммуникации — это надо иметь в виду, У меня осталось совсем немного: надо, наверное, ещё четыре принципа задать вдобавок к девяти, уже названным. Всего получается тринадцать, а тринадцать — это хорошее число. Итак, наверное, следующим очень важным результатом ММК, который лежит в основании всех современных нынешних работ по Это — тезис. Есть тут Вопрос: Георгий Петрович, не могли бы Вы указать литературу по этому тезису? Меня по поводу каждого тезиса просят указать литературу, поэтому это надо делать иначе. Вы должны понимать к тому же — и это тоже очень важный момент, я сейчас его зафиксирую как следующий пункт-принцип — вы должны понимать, что мы работали до перестройки и Реплика: Кое-что публиковалось Видите ли, мои сверстники-завистники говорили мне: «Что это ты жалуешься, что тебя не публикуют? Тебя же печатают направо и налево». Это, действительно, так, но опубликованное — ничто по сравнению с тем, что должно было быть опубликовано. И если вы хотите войти в И потому на вопрос о литературе отвечаю вам и всем остальным в общем виде. Надо брать книжку 1975 года «Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании (теория и методология)» и года три, страница за страницей, изучать. Смотреть на ссылки. Брать литературу, читать, смотреть на ссылки, читать и эту литературу — так разворачиваются бесконечные кортежи текстов. Когда снимете первый слой, придёте к Петру Георгиевичу Щедровицкому, возьмёте у него машинописные тексты и будете по новой читать всё это. Такова ситуация, и королевского пути здесь нет. И одиннадцатый тезис — идея бессубъектности (это — к вопросу о психологизме и психологии как мошенничестве XX века). Я уже говорил, что идея эта состоит в том, чтобы развивать мышление и деятельность как субстанции особого рода и описывать их без человека, или, иначе, без субъектов действия. И, продолжая эту линию, я бы сказал, что главное мошенничество — это идея человека с его психикой, а второе мошенничество — это идея субъекта, оппозиция «субъект — объект». И пока эта категориальная схема «субъект — объект» не преодолена, и вы продолжаете мыслить в ней — вы ничего не сможете сделать. Поэтому я бы сказал, что эта схема есть величайшее мошенничество последних 800 лет европейской культуры (поскольку виновник этого — Абеляр, а это 1147 год или Галина Алексеевна напомнила мне, что, когда в  Они кричали: «Опять он со своими «морковками»! Чего он дурака валяет? Скажи нам, и мы все поймём!» Нет, милые товарищи, ничего вы не поймёте. Поскольку должно и нужно работать в схеме бессубъектности: у вас есть мышление, которое живёт по своим законам и разворачивается в своих особых механизмах. И когда на схему, рядом, скажем, со знаками коммуникации, или в схеме коммуникации, ставятся эти самые знаки, «морковки», то ведь я этим самым проделываю очень важную процедуру — я выношу индивида на доску и произвожу его отчуждение. Он теперь есть момент объективности, С этим связаны очень сложные проблемы, поскольку есть я, который здесь рассказывает и рисует, но Такова моя тенденциозная точка зрения. Но я эту свою тенденциозность могу и даже должен проявить и сказать: «Мне всё понятно. Вы работаете в схеме «субъект — объект». Извините, мне это не интересно. Вы же никогда ничего не получите и не можете получить. Нет, продолжайте, уважаемые товарищи, но только без меня!» Такова моя резкая, радикальная позиция. Потом нам её пришлось перевернуть. Для особых ситуаций нужно проделывать особую работу субъективации. Чтобы, например, организовать игру, мы должны создавать специальную ловушку, или особые условия — чтобы индивиды, попавшие в игру, могли субъективировать свои отношения. Субъективировать то, что они слушают и Вопрос: Субъективация и интериоризация — это синонимы или разные вещи? Нет, это разные вещи. Интериоризация есть понятие в концепции Петра Яковлевича Гальперина. И хотя он пытался показать, что это общекультурное понятие и что, якобы, оно было у Жане и зафиксировано во французской психологической культуре, и хотя, вроде бы, у Петра Яковлевича были для этого некоторые основания, поскольку у Жане и это было, но Вопрос: А у Выготского? Извините! У Выготского этой идеи не было, и здесь я готов с вами стреляться. Я понимаю ваш шаг, ибо вы же производите модернизацию Выготского под дурошлёпские представления нынешнего времени… Не нет, а да! Я ведь понимаю, о чём вы говорите, а дальше — на пистолетах, господа, на пистолетах. Мне же важно позиции определить. Так вот, этой идее интериоризации Выготский принципиально противоположен. Я думаю, что если бы Пётр Яковлевич выдвигал эту идею ещё при жизни Льва Семёновича, Лев Семёнович ему бы голову оторвал — сам, в милицию бы не обращался. Но поскольку Гальперин действует «опосля», он, конечно, всегда прав. Поэтому, я так понимаю, мне не только с вами придётся стреляться, но Вопрос: Георгий Петрович, а кураж — это условие субъективности? Нет! Кураж есть необходимое условие существования личности, а не субъективации. Субъект — это не личность. А если вы думаете, что личностями рождаются, то вы ошибаетесь. Надо иметь кураж, чтобы стать личностью. Но этого ещё мало. Надо иметь кураж и ещё уцелеть во время первого избиения, которое вам профсоюз устроит по поводу вашего куража. И если вы потом выживете, куражьтесь, сколько хотите, если сможете. Так бы я вам ответил. Вопрос: Поясните, пожалуйста, про субъективацию. Вы наблюдали первые дни нашей дискуссии? Вам не скучно было? Реплика: Нет. О, это меня радует, а мне было дико скучно. Поскольку никакой субъективации не было. Как мне объясняли то, что тут происходило? Ну, Попов, Пётр Щедровицкий, Георгий Щедровицкий обсуждают Но дело не в этом, хотя всё точно так. Так вот, Павлик Морозов, донося на отца родного, нарушал, конечно, этику и нравственность, но он был заинтересован в деле, он верил в идеологию колхозного движения. И если веришь в идеологию колхозного движения, то обязан на папеньку родного доносить в соответствующее отделение ОГПУ — вот это есть субъективация. И этому — меня спрашивают — этому как научиться? Либо у вас это есть, либо у вас этого нет. А как научиться? Ну, пройдёте Сидит такая девочка, щеки пухлые, и спрашивает: «Как вы относитесь к историческому процессу?» Я сначала подумал: «Ничего себе! Сидит и интересуется моим отношением к историческому процессу. Что это означает?» Я ведь должен был понять, что вы в решении этого вопроса кровно заинтересованы. А то ведь непонятно: почему? какое вам дело? Живёте там у себя в Челябинске… Какое вам дело до исторического процесса? Умничает, значит. Что вас в историческом процессе заинтересовало? Ну, идёт он и идёт. Солнце всходит и заходит. А меня спрашивают: «Георгий Петрович, а как вы относитесь к тому, что солнце всходит и заходит?» Как отношусь? Нейтрально. Ну и чёрт с ним. Пускай оно всходит и заходит. А чего это вы с историческим процессом? Со структурой его, с линейными развёртками? Как вы выработали в себе такое субъективированное отношение к историческому процессу? Вот так ко всем вопросам и относитесь, Реплика: Вы объективируете субъекта, и, соответственно, он вам не нужен. Мне схема «субъект — объект» не нужна — как ошибочная. Вопрос: А почему вы считаете, что она ошибочная? А очень просто. Объясняю: потому, что я работать с этой схемой — научно, методологически, теоретически — не могу. Я могу только девушек охмурять своей субъективностью. Реплика: Она вам просто не нужна, поэтому вы и отказываетесь. Она мешает Да? Так он кто — субъект или объект моей мысли? Кто он? Реплика: Объект. Объект мысли. Вот и не нужна эта самая субъективность. И я тогда могу механизмы мышления рассматривать объективно, как противопоставленные мне — мне как субъекту актуальной работы. Могу знания получать, ибо получать знания про то, что субъективно, нельзя. Никто ещё не показал, как это делается. Реплика: Но смотрите: у вас всё равно есть эта схема, просто вы с ней не работаете, а вы же фактически — субъект. Я, между прочим, не субъект. Это ведь смотря в какой деятельности. Обычно я — мыслитель, а не субъект. Вопрос: А субъект — тот, кто не мыслитель? Субъект — это тот, кто «надел на себя» эту категорию и щеки раздувает: я — субъект! И ещё высказывает разные мнения — что ему нравится, что ему не нравится и как он относится к отсутствию или недостатку колбасы в городе Обнинске. В этот момент он — субъект. И на этом всё заканчивается. А я, как мыслитель, должен себе онтологическую картинку объективности прорисовать. И содержание моей мысли задаётся тем, что я прорисовал. Поэтому здесь наиболее важный момент — это искоренение себя, субъективности. Или — если пользоваться чеховскими словами о том, что раба надо из себя выдавливать — надо эту субъективность из себя выдавливать. Когда выдавите, можете быть учёным, методологом, учеником. Человеком быть не можете. У меня на курсе в УМЛ (в Обнинске) есть одна слушательница. Вот она субъективна. Так Реплика: Рассудок у неё отсутствует, работать мешает. Работать мешает! Но обратите внимание — субъективна! Честна и искренна! А вы требовали, чтобы её выгнали. Интересно, почему? Вопрос: Почему же у вас оказывается, что субъективность науки — ценность? Я понимаю, что вы говорите, но утверждаю, что надо пройти между Сциллой и Харибдой: чтобы была наука, надо быть объективным и, чтобы была наука, надо быть субъективно заинтересованным. Как говорил Тиль Уленшпигель: «Пепел Клааса стучит в моё сердце». Реплика: Георгий Петрович, вы Если вы думаете, что я помню, каким образом я там работал… Вопрос: В той дискуссии обсуждалась оппозиция натуралистического и деятельностного отношения к миру, к мышлению, и натуралистическая позиция фиксировалась как субъект-объектная, а деятельностная как отношение трёх позиций, где есть субъект-объектная позиция, есть объект отношения и есть ещё некоторая позиция С1, которая фиксировалась как занимающая место индивида в субъект-объектной схеме. Там можно было занимать позицию объекта, субъекта, позицию отношения. Был такой пример, вы говорили: «Вы, Вадим Маркович, сейчас меня ругаете, но я понимаю, что Понял ваш вопрос и Я это понимаю и говорю: «Ага, схема «субъект — объект» — и начинаю трактовать историю философии. У меня есть схема оргдеятельностная, Начинать надо с Фихте, который обсуждал вопрос предельно субъективированно. Он ставил вопрос: «Что сейчас в нынешней ситуации в Германии должен делать учёный? Что мы, учёные, должны исповедовать и как мы должны действовать?» И это одна постановка вопроса. При этом Фихте оказал гигантское влияние на тогдашнюю ситуацию, поскольку он был искренним, он был беззаветно смелым, он не политиканствовал, он обсуждал вопрос, что учёному делать. Теперь представьте себе, что Фихте определялся бы иначе. Он бы начал обсуждать, как обсуждаем мы — объективированно, а именно так: «Уважаемые профессора немецких университетов, дерьмо вы все и делаете не то, что нужно». Поступая так, он производил бы объективацию. Он говорил бы: «Эти профессора»… — при этом он как бы их на доске нарисовал и квалификацию им давал — как объектам. Каков был бы результат? Сегодня эти лекции — классика культуры Германии, а поступи он иначе, никто бы не обратил на него внимания, поскольку вопрос обсуждался бы отчуждённо и опредмеченно: что там должен делать немецкий профессор? Да видал это все немецкий профессор в гробу. Вот это и есть объективное представление предмета разговора — в противоположность той модальности, которую выбрал Фихте, — субъективированной. Он как бы для себя писал… и говорил: «Я — дерьмо». За этим стоит невероятно сложная методологическая проблема. Для меня, кстати, на этом совещании главная проблема — это проблема осмысления того, что здесь происходит. Проблема моего собственного места. Я постоянно задаю себе вопрос: «А что я должен делать? Как я обязан себя вести?» Это есть проблема субъективации. Я не обсуждаю вопроса, что должны делать другие методологи, в отчуждённой, объективированной манере. Это — дело каждого, Значит, отказ от категории «субъект — объект» происходит в организации мира объектов, Вот и всё, и мы с вами решили этот вопрос. Он решается в ортогональной схеме — в ортогональной организации пространства методологического мышления. И решается именно таким образом, поскольку методолог, в отличие от учёного, имеет дело не только с объектами. Он включён в коммуникацию с другими субъектами, и он должен к ним относиться и строить эту коммуникацию совсем по другим законам. И уже теперь реплика психологам. В этом смысле субъект-субъектные схемы Ломова и деятельностные схемы учеников Леонтьева лежат просто в разных плоскостях пространства мышления и требуют разной организации мышления и деятельности с двумя разными логиками — с одной логикой для горизонтальной доски И мои утверждения, что субъект-объектная схема есть ложь, верны в отношении доски онтологий и, наоборот, принципиально неверны в отношении оргдеятельностной доски. Поскольку там, в оргдеятельностной доске, вся организация собственной работы происходит в схеме «субъект — объект» или через отказ от этой схемы. И там это очень важно. Но я теперь гляжу на прошлые исследования в философии и науках и говорю: «Ребята, вы же постоянно путали эти две доски, поскольку не учитывали двух измерений в европейском мышлении. Двух необходимых измерений. Постоянно их склеивали и смешивали». И, поняв это, я могу избежать ошибки традиционной европейской философии и науки. Вот об этом идёт речь. Я хотел бы ещё Первый состоит в том, что очень часто идеи психологизации рассматриваются и критикуются в идеологии материализации психики, помещения психики в человека. А я убеждён, что психика не есть качество или характеристика человека. Психика должна рассматриваться субстанционально, если мы хотим строить психологию вне субъектов. Вот это и есть первый момент, который должен быть преодолён — предваряющая, преждевременная материализация (с разными вариациями — вроде той, что психика находится в голове у человека, и другой белиберды). Второй момент — это идея выведения высших форм из низших, интеллектуальной деятельности — из чувств. Необходимость обсуждать этот вопрос возникла в конце Была предложена схема, где мышление отождествлялось с системами оперирования в смысле Кондорсе — оперирования на «верстаке», вне нас. Поэтому я всегда, когда обсуждаю эту тему, говорю, что мышление вне головы происходит, что голова никакого отношения к мышлению, в сущности, не имеет.  Что изображено на схеме? В левой части: оперирование с объектом (Х D 1 D 2…), затем полустрелка вверх, фиксирующая отношение замещения полученных содержаний, создаваемых за счёт применения операций к объекту, И всё это существует, говорим мы, вне головы человека и даёт нам возможность рассматривать мышление как деятельность, а мыслительные процедуры — как оперирование с объектами, замещение, оперирование со знаками и отнесение. А теперь я перехожу к правой части схемы. Здесь мы видим всё то, что представлено в левой части — объекты и операции с ними, знаковые формы и операции с ними, но уже как образы, как результаты отражения в сознании человека. И по законам, которые давным-давно зафиксировали ассоцианисты, всё это соединяется ассоциациями в человеческой голове. Итак, правая и левая части объединяются отношениями отражения, изображёнными вверху и внизу по горизонтали. Именно здесь (по горизонтали) развёртывается чувственное отражение: ощущение, восприятие, представление. А мышление разворачивается перпендикулярно отражению — «ортогонально человеческой голове» и имеет объективный характер. Эта схема квадрата очень точно, с моей точки зрения, фиксирует реальную ситуацию, объясняет все связанные с этим трудности в истории развития европейской философии. Это и есть моё отношение к Локку и другим «умникам» (поскольку в этом мошенничестве как раз Локк виноват): это — несколько столетий глубоких, принципиальных заблуждений европейских философов. А надо рассматривать мышление отдельно — ортогонально к чувственному отражению — и понимать, что мышление формируется не на основе чувственных форм отражения, а вне их. Проблема очень сложная, требующая дальнейшей разработки, и опять-таки, к сожалению, описать её нельзя. Когда я принёс статью в «Вопросы психологии», мне сказали: «Ну что вы? Возможно, такое и может быть, но наши психологи этого не поймут». Вопрос: Георгий Петрович, можно ли сказать, что в нижней части — образы объектов, Внизу — образы объектов и образы операций (оперирования), а вверху — образы знаковых форм. Не знаков, а знаковых форм, поскольку знаки, будучи структурами, связанными отношениями замещения и отнесения, образов не имеют, поскольку иметь не могут. Это всё то, что немецкие школы, вюрцбуржцы в частности, называли безобразным мышлением. И безобразное мышление есть, поскольку мышление принципиально безобразно. Но вюрцбуржцы не могли построить этой схемы и объяснить, как же связаны между собой чувственное отражение и мышление, то самое, безобразное, о котором они говорили. Они думали, что это — особый вид мышления, Вопрос: Просто в некоторых семантических треугольниках и пятиугольниках употребляется именно «образ знака». Или это плохой перевод с немецкого, или Нет, правильно всё употребляется, поскольку они пошли по другому культурному пути, они не могут отказаться от психологизации. И в этом смысле, между прочим, всё то, что было зафиксировано в нашей философии, очень чётко продолжает европейские традиции — тенденции, наметившиеся в европейской науке. Но наука заблуждалась, и надо давно спустить это в унитаз. Я понимаю, что такое обсуждение режет слух всем культурно-ориентированным, потому так и говорю. Испытываю при этом удовольствие — от того, что вы сердитесь. Вопрос: Отношения между объектами и операциями над объектами и знаковыми формами и операциями над ними — это отношения моделирования? Нет, ни в коем случае не моделирования. Это есть отношение замещения одного другим. И в этом смысле прав был Фердинанд де Соссюр, который говорил, что знак всегда не мотивирован. Очень красивый пример — я его люблю — приводил Миклухо-Маклай. Хотя пример, вроде бы, прямо противоположный идее Соссюра, но на самом деле он эту идею иллюстрирует. Когда Миклухо-Маклай приехал на Новую Гвинею и начал бриться, достав зеркало, один из аборигенов, стоявших за его спиной, с удивлением протянул: «Вода!» Понятно, да? С нашей точки зрения это немотивированное действие, Реплика: По отношению к природе — да, а вот по отношению к операциям — неизвестно. Нет никакой мотивированности. Это есть конвенциональное обозначение на основе произвольного акта замещения. Если я начну вас допрашивать: «А почему это вы — Юрий Иванович?» Ну, предположим, вы мне ответите, почему вы — Иванович. А почему вы — Юрий? Таким образом, это все не мотивировано… Так вот, схема квадрата есть решение всех этих проблем. Что такое психологизм? Психологизм в новой развитой трактовке есть попытка погружения на человеческий материал, который феноменально привычен — раз. Есть выведение высших форм из низших — восприятия, представления и других форм чувственности — два. А правильное решение находится за счёт схемы квадрата и установления того, что мышление от других форм отражения не зависит. Оно есть система, сформировавшаяся и развивающаяся ортогонально к этим формам чувственного отражения и подчинившая их себе, ассимилировавшая и включившая их по принципам активного освоения. Вот, что я утверждаю в этих трёх моментах. Вопрос: Георгий Петрович, но тогда вы утверждаете, что есть изначальные знания? Естественно! Знания вообще независимы от форм отражения, и сколько вы глаза ни лупите на то, что происходит кругом, никаких знаний вообще не получается. Реплика: Я имею в виду человека, изначально имеющего знания. Да нет. Знания получаются в коммуникации, если вам свезло и ваша семья может вам передавать знания. Знания рождаются в коммуникации. Но это следующий вопрос. Итак, я пытаюсь восстановить историческую логику. Каждый шаг в познании задавал новый круг проблем, их решение создавало новые пакеты проблем, и так мы всё время внутренне развивались: решая одну проблему, ставили много других, решая их, ставили на порядок больше новых проблем, и получили возможность разворачивать представления о методологии, мышлении и деятельности. Этим и задавалось непрерывное развитие ММК. Вот что я говорю. А это детали — есть начальные знания или их нет… Следующим шагом было, наверное, введение новых понятий системы и системности, которые дали нам возможность двигаться вперёд и занять своё особое место внутри системного движения. И следующий пункт, очень важный — это выход на теорию мышления как деятельности и на теорию деятельности. Вот меня спрашивали: «Как же вы провели разделение мышления и деятельности?» Основной заход, который вложил в наше движение Александр Зиновьев в конце сороковых — начале пятидесятых, был тезис, что мышление должно рассматриваться как деятельность. Принцип неимоверно важный, значимый, поскольку в дискуссиях тех лет — и это тоже историческая ловушка, которая существовала на философском факультете МГУ — обсуждался вопрос, что представляет собой «Капитал» Маркса, и вся наша профессура, которая стояла на идее тождества логики, онтологии и методологии, утверждала, что три тома «Капитала» есть отражение буржуазных производственных отношений. Когда Александр Зиновьев это слышал, он кричал: «Дураки!» И мы были твёрдо убеждены, что глупее наших профессоров на философском факультете нет и быть не может. Мы были неправы. Я сейчас, оглядываясь назад, не думаю, что они были глупые — очень даже интеллигентные и культурнейшие. И в этом смысле нам очень свезло. А то, что они говорили глупости — это один из моментов исторической ловушки. Поскольку, наблюдая за тем, как они работают и что они говорят, мы поняли очень чётко, что нельзя рассматривать тексты, в частности «Капитал», как отражение объекта, а надо рассматривать их как следы или проявление операций мышления и деятельности людей. Вот о чём эта дискуссия. Чем же является текст — формой изображения некоторой объективности или следами тех процедур или операций, которые мы осуществляем? Дискуссия оказалась очень продуктивной, Мы же теперь знаем, что каждая знаковая форма, в которой фиксируется определённое новое содержание, есть результат оперирования объектами, и когда мы относим эту знаковую форму назад к объектам, то она должна фиксировать это оперирование объектами. Но ведь относя знаковую форму к объектам, называя, например, вот это очками, я же не говорю каждый раз, что я фиксирую употребление этих двух дужек в нашей жизни. Я говорю: вот это — очки. И это есть стандартная форма интерпретации наших языковых форм: мы фиксируем содержание, создаваемое нашим оперированием с объектами, а относим наши знаковые формы к самим объектам и на них «крепим». Создаётся стандартное или типичное противоречие, в котором живут наши знания и представления. Так вот, надо было теперь обсуждать мышление как оперирование, и это было зафиксировано в тезисе, что мышление и знание — есть оперирование с объектами или просто оперирование. Иначе говоря — деятельность. И Зиновьев говорил: мышление как деятельность. И когда мы с Никитой Глебовичем Алексеевым писали в 1957 году вариант программной статьи о развитии новой методологии, мы написали о возможных путях исследования мышления как деятельности [Щедровицкий, Алексеев 1957 b]. Написали. Но ведь что это значит, когда я говорю: мышление как деятельность? Я в этой формуле чем буду заниматься — мышлением или деятельностью? Различить нельзя, потому что, когда я говорю «мышление как деятельность», это и есть схема сопоставления, и что я тут описываю, мышление или деятельность, сказать нельзя. Так мы вышли на новый путь — разработки новой логики и методологии — с этой формулой «мышление как деятельность». Но все те, кто нас слушали — дотошные формалисты, вроде вас, — спрашивали: «А что это значит — мышление как деятельность?» Я им объяснял: оперирование, пятое-десятое, процессуальный момент… Но они говорят: «Хорошо. А что вы называете деятельностью?» И тут вроде бы пора сгибать коленки и вставать на четвереньки, но поскольку я не люблю ползать на четвереньках, то я решил, что обязан ответить им на вопрос, что такое деятельность, и начал отвечать. Началось разделение мышления и деятельности, мы начали строить теорию деятельности. Та книга, которую я называл — «Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании» — есть, по сути дела, манифест деятельностного подхода и вместе с тем манифест теории деятельности. Здесь были заложены основания научного, или квазинаучного, описания деятельности. В этом месте психологи спрашивают: «А психологическая теория деятельности?» К вашему сведению, методологическая теория деятельности разрабатывалась до леонтьевской психологической теории деятельности. Больше того, вся психологическая теория деятельности Леонтьева есть искажённое, психологизированное отражение методологической теории деятельности… Потом, когда в Оказывается, что деятельность может быть задана только через процесс воспроизводства. Здесь проходит демаркационная линия между деятельностью и действием, поскольку действие, оказывается, не есть единица деятельности, и деятельность из действий не складывается. Деятельность — это принципиально другая категория, поскольку деятельность существует в истории, а не на отдельных людях. И задаётся она через процесс воспроизводства и тем самым — через исторические процессы. И что очень важно — на идее воспроизводства деятельности было затем сформировано принципиально важное разделение идей социальности и культуры. Насколько я понимаю, мы были первыми, кто ввёл в советскую науку идею культуры. Более того, я опять-таки рискнул бы сказать, что мы — единственные в мире, кто имеет понятие культуры. В Америке есть известная работа А. Кребера и К. Клакхона «Идея культуры». Там дано 234, или На основе идеи воспроизводствабыло произведено разделение социального мира и мира культуры. На мой взгляд, лучше всего это описано в статье 1970 года Генисаретским [Генисаретский 1970], где он обсуждал вопрос о социумах с проектированием и без проектирования. Но намечены были все эти идеи в серии статей, вышедших в 1967 году — в статье трёх авторов «Естественное» и «искусственное» в семиотических системах» [Лефевр, Щедровицкий, Юдин 1967 g] Это принцип неимоверно важный. Кстати — до сих пор не понятый американцами. У меня в этом плане была очень интересная дискуссия с американскими психологами, социологами и философами, очень известными, которые буквально заклеймили меня за разделение социальности и культуры. Но меня Реальное разделение культуры и социальности проходило через них, по их телам, и поэтому это — единственные два народа, которые отчётливо прожили — erleben, как говорят немцы — необходимость разделения социальности и культуры. А для американцев культура существует на людях, и люди являются носителями культуры — люди, которые приспосабливаются, адаптируются и живут по законам, скажем, фашистского рейха. Они и являются носителями культуры, ибо культура — народная, да? И другой не может быть. Для ММК противопоставление социальных систем и культуры является конституирующим и одним из наиболее важных. Можно быть сколько угодно социализированным, адаптированным к социальности и — в силу этого — быть абсолютно бескультурным или антикультурным. И следующее — это идея знаний и эпистемологии как необходимых условий мышления о всяком предмете… Вопрос: Георгий Петрович, а почему вы обошли категорию производства? А не имеет она значения, потому что в жизни людей категория производства есть хризантема в проруби. Вместе с производством. Я понятно отвечаю? Жизненно значимой является категория воспроизводства, причём воспроизводства как особого процесса, противостоящего развитию и функционированию. Как особого процесса в деятельности и мышлении, в жизни людей сегодня. Поскольку люди — случайный материал, на котором паразитируют мышление и деятельность. А зачем тут обсуждать производство? Ну, при этом Подумаешь, очень значимый процесс! … Это нормальные условия жизни, и превращать это в проблему, да ещё в социальную… Производство, с моей точки зрения, в жизни людей никакого значения не имеет. Вопрос: А оппозиция «клуб — производство?» Но это совсем другая оппозиция. Меня спрашивают про производство — я выдаю всё, что накопилось. Про производство надо говорить, чтобы сокрыть от людей значимость производственных отношений. Производственные отношения значимы, а производство, извините меня, — вещь чисто техническая. Вот если вы хотите сокрыть характер производственных отношений, вы должны говорить о том, что у нас плохо налажено производство. А оно так вот и налажено — как нужно, так и налажено. И с производством всегда происходит то, что нужно. Я понятно вам отвечаю? И поэтому, чего это обсуждать? Тебе надо вымести в квартире, ну и мети — зачем устраивать битву за чистоту? Итак, идею знаний и эпистемологии мы зафиксировали. Потом шла очень важная проблема разделения логики и методологии, ибо Гегель оставил нам идею тождества логики и методологии. И мы жили в этой ошибочной идеологии. Но ошибки ошибкам рознь. Бывают ошибки неимоверно эвристичные, продуктивные. И эта ошибка Гегеля была из числа эвристичных. Нужно было задать ошибочную концепцию тождества логики, методологии и онтологии — с тем, чтобы те, кто её принял, освободились от этой ошибки. Это непросто. Чтобы освободиться, надо решить массу социокультурных проблем. И они были решены. Понемножку. И сейчас мы понимаем, что есть логика и есть методология, и что это вещи принципиально различные и необходимые человеческой культуре — каждая в своей особости. Ну, и следующий ход. Как только мы их разделили, поиск ответа на вопрос, что такое логика, вывел нас к тезису, пока ещё ошибочному, что «логика есть теория мышления». Мы попробовали развивать логику как эмпирическую теорию мыслительных форм. Через 25 лет работы поняли, что это — ошибочный путь, но зато мы теперь понимаем, что есть логика и есть теория мышления, и это — совершенно другое. И есть методология — это третье. Ведь начинали с тезиса «мышление как деятельность» — и это было очень эвристично. Потом мы отделили деятельность и начали строить теорию деятельности, а мышление оказалось не деятельностью, а мышлением. И его пришлось вводить как особую категорию, стоящую независимо от категории деятельности. И когда мы вышли на этот предмет и начали уже по новому кругу строить теорию мышления, оказалось, что понятие мышления, как и понятие деятельности, есть чрезмерное упрощение. У людей не может быть мышления, отделённого от деятельности, и деятельности, отделённой от мышления. На одной из игр недавнего прошлого я сформулировал это предельно резко. Я сказал: «Деятельность вне мышления есть преступление, подлежащее уголовному преследованию». Вот это должно быть очень чётко зафиксировано. Вы понимаете, что тем самым я отправляю туда, «в уголовное преступление», всех психологов, рассуждающих о деятельности как таковой… И поэтому возникло понятие «мыследеятельность», которое сегодня выходит на смену чрезмерному упрощению, фиксируемому в понятии деятельности, и другому чрезмерному упрощению, фиксируемому в понятии мышления. Вопрос: Поворот, или выход, на Видите ли, я вряд ли по существу могу Итак, был период теории мышления. Потом ему на смену пришёл период теории деятельности. Дальше шёл период анализа мысли-коммуникации (это Вопрос: Разъясните, пожалуйста, что там было с теорией и практикой. Я ведь никогда не говорил, что нужна адекватная теория. Я говорил: теория нужна, иначе практики не будет. Но практика может подтверждать теорию или опровергать теорию. Вот мы и имели дело с продуктивной практикой, то есть с практикой, не соответствующей теории и опровергающей теорию. В этом состояла продуктивность этой практики. Вопрос: Когда вы говорите, что нельзя разделять мышление и деятельность, то это — в реальности. А в идее мышление можно анализировать автономно? Мы сейчас в контексте исследования мыследеятельности должны то и другое разделять, поскольку произошла эта игра (третья), и там случились новые повороты и прорывы. Ведро с головы сняли. Вопрос: Это вас практика призвала? Ведь я почему говорю, что нет практики без теории, без теоретического обеспечения? Я ведь утверждаю, что они всегда идут вместе и соотносятся друг с другом. И только то есть практика, Вопрос: Так практика была? Была, и она опровергала существующие теоретические представления. А дальше пытайте этого молодого человека, как он до этого допер… Вот на этом я бы кончил основные мазки. И на этом месте я сделал бы внутренний поворот и сказал: «Итак, это надо продолжать и обсуждать». Мне и хотелось перейти к обсуждению, но получилось как в анекдоте. Собрались психи в дурдоме — решили роман писать. Три дня планировали, потом один из них пришёл и говорит: «Коллеги, я написал». Какую цель ты преследуешь?» А я отвечал: «Да бросьте вы, дайте мне сначала изложить, а потом я подумаю». Но пока мы шли сюда, я вдруг сообразил. А в чём у меня цель? У меня цель простая: я хочу более или менее прочертить эту телефонную книгу и сказать: «Уважаемые коллеги, телефонная книга — толстая, в ней много разделов на разные буквы, от А до Я. Надо это Насколько я понимаю, такой разработанной и обширной системы, как система теоретических представлений ММК, на сегодня нет ни у кого больше. И у Карла Поппера с его Лондонским кружком тоже — и вопросы, вроде, решены неправильно, и представления идут вверх тормашками. И поэтому относиться к этому надо с предельной ответственностью. Вопрос: Георгий Петрович, а клетки дерева будут расти вверх и вниз или рост уже остановился? Клетки дерева растут. И в разные стороны тоже. Но вы же понимаете, что рост клеток определяется гравитацией. Момент совершенно случайный. Поэтому я так понимаю, что клетки растут в самые разные стороны Вопрос: Является ли набор имеющихся средств необходимым и достаточным, чтобы считать, что с методологией можно иметь дело? Я говорю простую вещь: такой развитой теоретической системы, какая есть сегодня в ММК, нет ни в одном другом объединении мира. Ничего равного и похожего. Хотя я понимаю нашу совершенно особую ситуацию. Мы нарабатывали эти идеи, печатали наши дискуссии, но не писали книг, и поэтому каждый критик сегодня может справедливо сказать: «Перестаньте болтать! Что это вы нам рассказываете? Карл Поппер написал три книжки, а ваши где?» И я ничего не могу сказать, кроме того, что: «Знаете, ребята, там у меня в ящике стола не четыре, а пятнадцать книг». Это я считаю только себя, не считая других. Я повторяю, что такой наработки, как у ММК, нет ни у какой другой философской, методологической колонии в мире. Ни в Лондонском университете, ни в Питсбургском университете, поскольку, говорю я, таковы были случайные обстоятельства в жизни страны. Ловушка была такая сложная. И когда приезжают американские коллеги и спрашивают: «Ну, как вы работаете?» — я отвечаю: «Неплохо работаю». — «А откуда вы берёте студентов?» — спрашивают они. Я говорю: «У меня отбоя от них нет. Я объявляю семинар — приходит двести человек». Они говорят: «Чего?» Я говорю: «Двести». — «Такого не может быть, поскольку не может быть никогда!» Но я знаю обстановку работы в американском университете. У них лишних людей нет. Каждый может стать уважаемым фирмачом, прояви только активность. А тут ты приходишь на семинар, и тебя пять лет бьют, объясняют тебе, что ты — последний дурак. И известно: уцелеет только тот, кто всё это пройдёт и станет философом с большой буквы. И у них нет выхода. Вы это понимаете? Они работают. А мы с вами живём в совершенно особых, уникальных условиях. Поэтому на игру приезжают люди. И на этот съезд приехало 270 человек на 120 мест. Опасений не было. Даже у Александра Зинченко: он зарезервировал 120 и ещё 100 мест. И тем не менее в последний день, когда пришли люди, которым некуда было селиться, и они рисковали остаться на улице, надо было предпринимать судорожные шаги. Такой ситуации нет ни в одной стране мира, Я, начиная с 1953 года, работал в таких условиях. Поэтому, когда я объявлял семинар, скажем, «Структуры и системы в науке и технике», то мне надо было снимать помещение на триста человек, и они приходили эти триста человек. И год работали, и очень редко когда собрание уменьшалось до двухсот. Вот такие условия. И то, что получилось, есть результат констелляции этих избыточных людей и интеллектуальных ресурсов, потому что всегда было пять или десять активных человек, звёзд первой величины, и они работали, собирались вместе — чего не может быть ни в каком американском университете. Это вы понимаете? Вот и всё. А дальше надо было рационально и разумно этим пользоваться. Но при этом я утверждаю, что методология есть самая развитая и передовая форма организации мышления и деятельности, и если сейчас она у нас сохранится ещё двадцать или тридцать лет, то мы здесь будем впереди всех А теперь в этих условиях надо задать основные направления прорыва и построить большие программы, обеспечивающие развитие методологии и обслуживающих её наук, теоретических исследований мышления, деятельности, мыследеятельности, эпистемологии. Заодно построить психологию… Систему повышения квалификации надо построить: содержание, методы и формы. Вот в этом состояла моя цель. Я должен был это сказать и мало-мальски показать. Так, как это можно было здесь сделать: наметить импрессионистски. Все молчат. Двадцать минут седьмого. Ну что — я имею возможность уложиться. Итак, у меня есть несколько тем, перечень примерно из десяти пунктов, которые я считаю первоочередными для развития Первая тема — «Теоретическая методология и наука». Эта тема в свою очередь раскладывается на ряд тем, имеющих общекультурное значение. «Метод и наука». У нас ведь до сих пор нигде в мире нет понятия метода. Я имею в виду — работающего понятия. Попытки определить, что такое метод, есть. И в этом плане мне больше всего нравится гегелевское определение: метод есть форма самодвижения содержания мысли. Красиво! Если задуматься, то просто здорово. Форма самодвижения содержания мысли! Это из «Науки логики» (малой). Но это метафора. А вот что такое метод в противоположность науке и что такое методология как методология или «логия» метода? Таких понятий нет — ни в нашей отечественной традиции, ни во французской, ни в других. Но я понимаю, что надо иметь своё понятие, и, следовательно, этот вопрос должен быть проработан и теоретически, и практически, одновременно, в связи теории с практикой. Следующий пункт — «Метод и методология». Дело в том, что слово «методология» мы употребляем в двух смыслах. С одной стороны, в значении «логия метода», с другой — методология как теоретизированный метод. Когда я говорю «логия метода», я имею в виду описание метода, или метод, представленный в знании. Методология как метод — более сложная штука. По сути дела — это ответ на вопрос, что такое метод и методология как метод в мышлении — в науке, в оргуправленческой деятельности, в промышленном производстве — что это такое? Ещё один пункт — «Методология и практика»: проблемы внедрения, или втискивания. Далее — «Методология и игра». А игра для меня есть единство игропрактики и игротехники. Значит, можно все раскладывать дальше: методология и игротехника, методология и игропрактика. Следующий раздел — «Теоретические основания Это, конечно, кодированное название, поскольку меня там интересовали не системные исследования, а методологическая организация. Имея в виду схему методологии, там представленную, Этот последний вопрос выводит нас на более общую тему — «Структурная организация методологии». Наверное, даже этот вопрос о структурной организации методологии надо было бы ставить выше, чем «теоретические основания Восьмой пункт в этом ряду — «Научно-теоретические представления, обеспечивающие общую методологию». Я говорю об общей методологии, поскольку я до этого ввёл выражение «прикладная методология». Оно было введено примерно пять лет тому назад, после семинара по системно-кибернетическому подходу в Риге, где я понял, с одной стороны, необходимость такого выражения, как «прикладная методология», Итак, надо рассматривать раздельно теоретические основания методологии, структуру методологии со всеми её подразделениями и прикладные разделы методологии, то есть, по сути дела, те или иные имплантированные виды практики или научных исследований, оргуправленческой работы, повышения квалификации или ВУЗовского образования — как хотите. Вопрос: Не могли бы вы объяснить, что такое научно-теоретические представления, обеспечивающие общую методологию? Отличный вопрос. Когда мы ввели представления о мыследеятельности и прописали их, и говорим, что мы в человеческой жизни имеем дело с мыследеятельностью, и начинаем обсуждать вопрос «мыследеятельность или жизнедеятельность?», то мы обсуждаем именно этот вопрос — о теоретических основаниях общей методологии. Когда Сергей Валентинович Попов говорит «методология как средство решения практической задачи», — вы помните эти дискуссии позавчера и вчера — он задаёт принципиально другую позицию. Его позиция мне понятна. Она очень проста: «Хочу провести социально-экологическую экспертизу Байкала — провожу игру как инструмент для проведения социально-экологической экспертизы». Это мне понятно, но ведь я говорю о теоретической и общей методологии. И там я должен разрабатывать методы решения любых и всяческих задач. При этом мне говорят: «Так что? Золотой ключик, который открывает любые двери?» А я говорю: «Нет, такого в методологии не бывает — не может быть, но Вопрос: Почему научные? Научно-теоретические, говорю я. Но смотрите: мы ведь всё время утверждали, что такие основания задаются теорией мыследеятельности, теорией понимания, теорией рефлексии. Утверждали. И теорию эту понимаем научно — как описание представлений о мыследеятельности, рефлексии и прочем. Но будет очень здорово, если вы продумаете это сегодня и завтра и не оставите от моих суждений камня на камне. Реплика: Для меня просто неожиданно, что эти теории называются научными. А это просто есть внутренняя искренность и честность. Вы ведь понимаете, что вся методология ММК проходила под знаком сциентизма, и это были родимые пятна нашего происхождения и дальнейшего развития. Я Пускай он рассуждает про философствование и строит свои невероятно сложные смысловые структуры, но я ведь всё это опишу на основе моделей — детальнее, лучше, понятнее и много практичнее. И когда Виталий Яковлевич Дубровский прочитал после моих настояний эту работу — Мамардашвили-Пятигорского [Мамардашвили, Пятигорский 1971], он мне сказал: «Знаковую форму не уважают, идею знаковости не признают, невероятно сложно пишут о том, о чём мы пишем коротко на основе наших схем. Чего вы мне морочите голову, Георгий Петрович?» — «Да не морочу, знать надо». А он мне говорит: «Мало ли чего знать надо». Я его понимаю, поскольку внутренне и сам так думаю. Я понятно отвечаю? И работаем мы в научной модальности, на основе моделирования. Схемы мыследеятельности строим. Схемы искусственного и естественного строим. Мераб Константинович работает на высоком понятийном, спекулятивном уровне. Я его понимаю, я сам так учился и знаю мощь спекулятивного философского подхода. Даже призы получал за это дело. Но сейчас для меня работа в научной модальности и на основе моделей куда дороже и куда ближе. И мне нужна схема мыследеятельности… Теперь я называю следующий пункт, девятый: «Научно-теоретические основания игропрактики и игротехники». Здесь у меня игропрактика и игротехника появляются во второй раз. И, наконец, десятый пункт — «Методологические разработки в различных системах мыследеятельности». Методологическая таблица систем мыследеятельности — вместо классификации наук. Для учёных эта работа с классификацией форм движения материи была очень значимой, несмотря на бессмыслицу всей этой работы. Они, разумеется, классифицировали типы наук и типы знаний, но классифицировали Вот на этом я бы закончил и сказал бы, что я наметил основные направления развития | |

Оглавление | |

|---|---|

| |