Текст шестого из девяти докладов-обсуждений «ситуации и условий возникновения концепции поэтапного формирования умственных действий» (работа | |

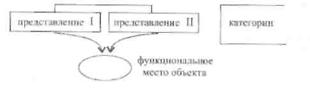

Щедровицкий: На прошлых наших заседаниях мы разошлись — Это, вообще-то, понятный ход и понятна сама ситуация. Если два человека или две группы людей сталкиваются в определении и оценке На прошлом заседании я стремился показать и доказать, что исследование (причём, всякое исследование, а не только научное) начинается лишь после того, как разделены и противопоставлены друг другу, по меньшей мере, два изображения или два представления (различие между теми и другими сейчас не важно), относимые к одному и тому же объекту или к одной и той же объектной области.  Затем ставится специальная вторичная задача — на сопоставление, сравнение этих представлений и установление между ними определённых отношений, прежде всего регулируемых понятием соответствия. До тех же пор, пока мы имеем дело с При этом, чтобы возникло исследование (и эту сторону мне очень важно подчеркнуть), должно быть, как минимум, два разных представления или изображения объекта (но их может быть и больше — три, четыре, восемь, пятнадцать и так далее), и сами по себе эти представления, относимые к одному объекту, должны быть ещё особым образом (и это очень важный пункт) эпистемологически, методологически, логически, гносеологически организованы и — соответственно этой организации — маркированы. Это значит, что одно из этих представлений мы как бы склеиваем, или схлопываем, с функциональным местом объекта, тем самым наполняем это функциональное место объекта определённой морфологией, так что оно приобретает соответствующую определённость, и тогда говорим по поводу этого представления, что это есть «объект». А второе представление мы маркируем, говоря, что это, скажем, есть «определённое знание об объекте». Появляются категории совершенно другого типа — категории не натуральные, не объектные, а те, которые я назвал методологическими, логическими, эпистемологическими и так далее, из которых потом, фактически, растут собственно эпистемология, гносеология и тому подобное — весь философский пласт, лежащий за пределами представлений о природе. Если вы, например, возьмёте систему трансцендентального идеализма Шеллинга, то он это очень красиво демонстрирует на противопоставлении трансцендентального идеализма и натурфилософии — это у него исходная оппозиция и исходная организация. Но, практически, то же самое вы найдёте у кого угодно — у Канта, у Гегеля, у Маркса — в их философских разработках. Если нет этого дополнительного набора формальных представлений и категорий, то не может быть организована эта система разных представлений об объекте, они не могут быть особым образом соотнесены и сопоставлены друг с другом, и не может быть никакого научного исследования. Поэтому я говорю, что научное исследование организуется и конституируется этой вот системой логико-гносеологических, логико-эпистемологических и методологических категорий, как бы перпендикулярных к представлениям. И в зависимости от того, какие из этих категорий берутся и служат средствами организации, мы получаем тот или иной тип исследования. И сами эти категории могут быть весьма разными. Если пройтись по истории философской мысли, вслед за дискуссиями, возникавшими в этой истории, то мы обнаружим там разнообразные типы представлений. Это могут быть «знания». Это могут быть «мнения» — тех или иных исследователей, оцениваемые относительно того или иного знания. Это может быть «онтологическая картина объекта». Скажем, представление I трактуется как «объект», и тогда представление II может трактоваться как «знание» об этом объекте. Мы каждый раз спрашиваем, положив первое представление в место объекта, насколько соответствует ему то или иное представление, знание, модель. Мы можем, например, говорить, что представление I есть объект как таковой, Могут быть и предельно обобщённые формы организации. Например, представление I трактуется как «объективное» в самом широком смысле, а представление II — как «субъективное». И отсюда идёт оппозиция «объективное — субъективное», или «объект — субъект», то есть то, что даёт основание для собственно гносеологических схем и противопоставления в дальнейшем «объекта» и «субъекта». (Последнее Я сейчас этого не хочу обсуждать; мне важно зафиксировать тот момент, что обязательным условием появления исследования как такового является расщепление нашего представления об объекте на два представления и постановка особых задач на сопоставление этих представлений и установление их адекватности. Поэтому, Я сделаю в связи с этим маленький исторический экскурс. Именно поэтому один из основоположников психологии мышления О. Кюльпе сразу же после первых экспериментальных работ по интроспективному анализу мышления задумывает четырёхтомное сочинение «Объективация» (сумел он написать только три тома из этих задуманных четырёх), и это вполне естественно, поскольку главным для развития психологических исследований в области мышления оказывается решение проблемы полагания истинного представления объекта. И так происходит у всех, кто хочет всерьёз заниматься, скажем, психологическими проблемами сознания, мышления, деятельности и так далее. Каждый раз происходит соответствующая сдвижка, и возникает в качестве наинаиболее важной уже онтологическая проблематика, то есть проблематика определения объекта изучения. И это был мой второй наиболее важный тезис. Я говорил, что собственно исследование начинается только тогда, когда мы осознанно и целенаправленно ставим вопрос о том, каков же объект нашего рассмотрения, как он устроен. Эти вопросы не нужны технике или человеко-технике. И если мы будем точно различать технику и инженерию, то мой тезис будет звучать уже совсем грамотно: техника обходится без этого вопроса, а инженерия отличается от техники тем, что она возвращается к этому вопросу и, дополняя технику исследованием, начинает решать проблемы организации и управления объектами более эффективно, чем раньше. Все это я задал в прошлый раз. Выделил в качестве наиболее важных моментов расщепление представлений, постановку вопроса об их соответствии или несоответствии друг другу, то есть об истинности, постановку вторичной проблемы представления объекта и вопроса о том, каков объект и как он устроен. И, забегая несколько вперёд, поскольку я этого ещё не обсуждал, но мне это понадобится, я выделил бы в качестве следующего наиболее важного пункта собственно предметизацию. Об этом нужно немножко сказать, потому что, после того как в место объекта положена онтологическая схема (она чаще всего выступает как объяснительная схема) и тем самым представлена структура объекта, невероятно важным (и это мы дальше увидим на материале работ Славиной и Гальперина) становится вопрос, будем ли мы рассматривать весь этот объект в целом или только Я бы даже ещё резче сказал: всегда так получается, если выделен мало-мальски сложный объект, что здесь начинает развёртываться сразу несколько предметов, и только так и может быть. Нам до сих пор, практически, нигде не удаётся построить А что такое предметизация? Это, Все эти моменты в каждой такой предметной организации должны быть строго и определённым образом соорганизованы друг с другом. И вопросы, которые можно задавать в одном предмете, должны быть выделены и отделены от вопросов, которые требуют другой соорганизации предмета. Но это будет уже следующий шаг и следующая фаза развёртывания исследования; в частности, на этих следующих фазах организации предмета и развёртывания исследования мы сможем выделить собственно научное исследование или, например, инженерное исследование, или то, что называется предпроектным исследованием в области проектирования, организационные исследования, нормативно-деятельностные исследования и так далее. Всё зависит от того, как соорганизуются друг с другом в рамках предметной организации — точнее, разных предметных организаций — все эти наборы разных изображений, представлений об объекте и процедур нашей собственной деятельности, а также от соорганизации нашего мышления и нашей деятельности по отношению к объективной ситуации На этом я закончил резюме прошлого, немного заскочив вперёд, и должен перейти к следующему, новому пункту в контексте этого нашего обсуждения. Теперь я должен буду рассмотреть применение такого понятия об исследовании (или, во всяком случае, моего представления об исследовании) к работе Итак, я имею определённое понятие об исследовании, и либо вы согласны с ним, либо это даёт вам возможность понимать, что я называю «исследованием», и, тем самым, возможность понимать, почему я делаю те или иные утверждения. И теперь с помощью этого понятия я буду рассматривать работу Славиной. Поначалу складывается впечатление, что здесь нет никаких особых проблем. Есть

Может оказаться, что наше понятие неадекватно, но мы этого не увидим и будем получать малоосмысленные результаты. Особенность всякого исследования состоит в том, что природа никогда не кричит нам «нет!», и объект никогда нам не кричит «нет!», когда к нему применяют неадекватный метод. Мы разрезаем природу так, как хотим, а она при этом молчит, и только другие люди могут закричать в знак протеста или последующие, иные представления поставят границу нашему исследованию. В этом плане исследователи XVII — XVIII веков были очень наивны: они представляли себе дело таким образом, что мы задаём Природе вопросы и она нам на них отвечает. В XX веке мы уже глубже понимаем дело и знаем, что Природа несёт на себе любые формы, которые мы кладём на неё. В этом смысле, как это очень жёстко сформулировал Ф. Энгельс, вся история науки есть история непрерывных заблуждений, и эти непрерывные заблуждения всё время трактуются как истина — потому что природа молчит.  Но здесь возникают ещё более сложные моменты, и вот какого рода. После того как в психологии, логике, философии, теории деятельности предметом специального исследования стали действия, операции, процедуры, выяснилось, что чисто морфологическая трактовка и классификация операций задаётся контекстом, то есть функциональными местами этих операций внутри деятельности, причём, деятельности, которая не сводится к последовательностям процедур и операций, а всегда несёт на себе ещё определённую смысловую структуру и определяется, в частности, целями, нормами деятельности и целым рядом других обстоятельств. Если это все грубо фиксировать, то я, вроде бы, ставлю вопрос так: было или не было у Славиной исследование? — и хочу ответить на этот вопрос. Для этого я создаю понятие «исследование» и накладываю его на работу Славиной. Но на что именно я накладываю своё понятие исследования и что я проверяю таким образом? Отнюдь не действия как таковые, не морфологию этих действий, потому что характер действий Славиной определяется тем, что она хотела сделать. Отсюда идут возражения Тюкова и других по ходу моих рассуждений. Я их немножечко огрубляю. Предположим, вы говорите, что эти операции, процедуры и прочее были, а исследования, с вашей точки зрения Тюков: Я добавляю ещё и нормы. Щедровицкий: Правильно, И это первый момент, который я хочу выделить как своеобразную трудность. Если я взял понятие об исследовании (и допустим даже, что все его приняли) и начинаю теперь с ним работать — чтобы с точки зрения этого понятия оценить то, что происходило, — то я ведь должен теперь проделывать невероятно сложную, особую работу по реконструкции ситуации деятельности и мышления Славиной и устанавливать, какие у неё были цели, на какие нормы она ориентировалась, какое было у неё смысловое поле, или какие смысловые структуры здесь возникали и как они структурировались в действия или в наборы её акций, актов. Если мы всей этой ситуации не реконструируем, то у нас не может быть достаточных оснований делать какие-либо утверждения. Это первый очень важный момент. Теперь отступление чуть в сторону. Собственно говоря, для решения этой задачи и возникает сначала теоретико-мыслительная, а потом теоретико-деятельностная методология. Она нужна для того, чтобы иметь возможность специально реконструировать ситуации деятельности и мышления в тех случаях, когда мы имеем дело с некоторыми текстами. Например, если мы читаем текст статьи или текст тезисов, то мы должны по этому тексту, или исходя из этого текста, реконструировать ситуацию мышления или деятельности. Можно было бы, наверное, сказать, что это в Тюков: Ну, что касается психологии, то это с самого начала психологией выделялось в качестве своего предмета, и Леонтьевым прежде всего… Щедровицкий: Реконструкция ситуации? Тюков: Конечно. Для него это было описание и представление индивидуальности деятельности и её строения. Щедровицкий: А почему вы отождествили структуру деятельности и структуру ситуации? Тюков: А так у него. Цели и смысловые поля. Отношение к нормам с соответствующей мотивацией, то есть индивидуальные характеристики. Соотношение цели и условий деятельности, то есть окружающие предметы, представленные в системе операций и действий. Эта полная структура и будет ничем иным, как описанием такого объекта — деятельности Славиной. Причём, по Леонтьеву, психология занимается только общими свойствами деятельностных ситуаций; одним из конкретных случаев такой ситуации является случай Славиной. Это психология. Контент-анализ же с самого начала ставит такую задачу: выяснить по текстам систему мотивации, смысловых полей, тезаурусов, системы психологических или тех или иных сигнификативных значений и так далее. Иначе говоря, все эти задачи, о которых вы сейчас говорите, традиционно всегда принадлежали сфере изучения интеллекта в психологии, конкретной прагматической социологии, лингвистического или психо-лингвистического контент-анализа и прочего. Более того, Леонтьев писал, что не дело других наук (например, методологии, биологии, и так далее) заниматься нашими проблемами. Щедровицкий: Я не буду сейчас спорить с вами по всем этим пунктам, а отмечу лишь несколько моментов, которые Во-первых, что касается лингвистического контент-анализа (и это я вам говорю как специалист), то там такой задачи, как восстановление ситуации, нет в принципе. Идеи контент-анализа суть идеи, противоположные задаче восстановления ситуации. Во-вторых, я бы усомнил момент, что восстановление целей и их отношения к условиям и определение мотивации есть восстановление ситуации. Я это просто усомнил бы, то есть я поставил бы вопрос: а что, ситуация — это и есть соотношение между целями, мотивами и условиями? Тюков: По я ведь ещё сказал, что и нормы должны с ними соотноситься. Щедровицкий: Предположим, что и нормы. Но я хочу спросить: а разве это и есть анализ ситуации? Почему? И чем тогда анализ структур деятельности отличается от анализа ситуации? Не есть ли это ещё одно слово для обозначения всё того же, то есть деятельности? Ведь ситуация — это нечто особое. Ильясов: Вы ведь ставите задачу на анализ деятельности, а не ситуации. Щедровицкий: Нет, я говорил, что ситуацию надо реконструировать. Тюков: Так это для вас ситуация, а для психолога того, что вы называете ситуацией, нет. Щедровицкий: Хорошо, это мы фиксируем. И я хочу спросить: а что же в этом плане делать? Я слушаю то, что мне говорят, и начинаю судорожно копаться в своей памяти, перебираю все известные мне работы, ищу, что же там сделано, не нахожу и говорю себе: боже, я ничего не знаю, до чего я безграмотный. И я хочу свою безграмотность преодолеть или ликвидировать. Для этого мне, Итак, даже если я имею очень хорошее понятие об исследовании, то и тогда, как выясняется, я эту схему, которая… На этом я этот пункт закончу. Только добавлю, что мы это ещё будем проверять, в частности, при обсуждении Игры, и это будет оселком: когда будет один объект и разные представления о нём, то мы будем смотреть, как нам удаётся реконструировать ситуацию. Ситуация заложена в моём понятии, наложить на материал не могу, потому что ни смысловая структура, ни цели, ни нормы в тексте, как правило, не фиксируются или фиксируются явно неадекватно. Итак, на что мне накладывать своё представление совершенно не ясно, и поэтому эта процедура наложения понятия на структуру деятельности есть особая задача. Я ведь сейчас все переверну и скажу, что психология претендовала на это, по ведь это не исследовательская задача, как выясняется. И недаром я употреблял слова «реконструкция ситуации». Ситуацию эту надо же сконструировать, породить. А я имею лишь текст, и накладывать на него моё представление об исследовании совершенно бессмысленно, потому что не в тексте дело, Тюков: Об этом вам и говорил Ильясов: что в психологии совершенно другое представление об исследовании. Она свои исследования представляет, по сути дела, как интерпретацию. Щедровицкий: Это очень интересно. Значит, это не исследование в обычном смысле слова, а исследование совсем в другом смысле. Ильясов: Там исследование именно такое, а как должно быть — это особый вопрос. Щедровицкий: Но я работаю не в фактической модальности, Тюков: А теперь вы решаете одну простую вещь. У вас есть одна конструкция ситуации, вторая, третья; глядишь, некоторая наша конструкция приобрела закономерный характер и стала объектом, обозначающим истинное лицо ситуации, и мы теперь можем использовать эту конструкцию для того, чтобы проверять, исследовать или изучать различные моменты, элементы, части ситуации и так далее. Щедровицкий: Я вас перестал понимать. Вы Ильясов: Для психолога — это начало, предпосылка. Щедровицкий: Да, предпосылка. Для какого психолога — я пока этого не знаю, но в нашем анализе это тоже должно быть проделано. Но ведь ситуация наполнена самыми разными Гетерогенными образованиями; это может быть выявлено опытным, или эмпирическим, путём; в Но мы ведь тоже имеем такое смысловое поле, свои ситуации, когда начинаем всё это наблюдать и работать с этим, и поэтому не только Славина наделяла действия, которые она совершала, Ильясов: И необходимо, чтобы то, что мы у себя имеем, было как можно ближе к тому, что было у Славиной. Щедровицкий: Или, скорее, наоборот. Ильясов: В зависимости от наших задач. Чтобы проимитировать её деятельность, мы должны понять, как она работала. Щедровицкий: Понять! Смотрите, какое интересное слово вы употребили. Не исследовать, а понять. Ильясов: Но чтобы понять, нужно исследовать, то есть есть несколько способов — можно через исследование, а можно Щедровицкий: Я здесь уже не раз докладывал и старался показать на материале нашей собственной работы, что если мы имеем дело с И оказывается (я этим ещё более усложняю ситуацию), что ответ на вопрос, было ли у Славиной исследование, научное или квазинаучное, и каково там соотношение челове-котехники и исследования, определяется среди многих других факторов особым соотношением и взаимодействием между её целями, действиями и заложенными в них смыслами и напиши целями и закладываемыми нами смыслами. И на этих самых действиях, на этих экспериментах разворачивается своеобразный конфликт между ней и нами в трактовке и интерпретации одного и того же. В частности, мы можем поставить такую задачу: не реконструировать ситуацию Славиной, а постараться её предельно имитировать. А это значит, что мы принимаем её цели и задачи, её нормы и хотим повторить ту же самую экспериментальную работу. Ильясов: Но остаётся одна сложность: выделить эти цели и задачи. Это и будет реконструктивной частью работы. Прежде чем имитировать, надо реконструировать. Щедровицкий: Только не в имитации. Ведь имитация — это одно, а реконструкция — совсем другое. Ильясов: Но чтобы получить конечный продукт имитации, надо сначала реконструировать, а потом уже имитировать. Щедровицкий: Нет. Тюков: Здесь речь идёт несколько о другом. Ильясов говорит, что поскольку Щедровицкий: Я целиком с вами согласен, но здесь проявляется наше с вами расхождение по поводу понятия ситуации. Я ведь говорил, что надо реконструировать и представить ситуацию в качестве особого идеального объекта. А для того чтобы повторить или имитировать работу Славиной, реконструировать ситуацию в качестве идеального объекта не надо. Для этого нужна совершенно другая работа — осуществляемая за счёт понимания, постижения. Надо себя как бы поставить в такую же ситуацию, не зная её, но за счёт принятия элементов деятельности: цели, задач, материала Ильясов: Пока нет идеального объекта, ситуации мы не знаем? Щедровицкий: Совсем не знаем. Тюков: Ведь вам здесь очень серьёзно возражают, Ислам Имранович. Не надо реконструировать ии целей, ни нормы, говорят вам, для того чтобы имитировать. Ильясов: Значит, если мы реконструируем, то мы должны создать идеальный объект… Тюков: Я вам говорю, что возражение гораздо серьёзнее, и здесь не имеет значения — идеальный объект вы создаёте или не идеальный. Вообще, для того чтобы совершить имитацию, не надо производить процедуру реконструкции. Нужно производить другие процедуры, например непосредственного морфологического отождествления. Ильясов: Это я понял, но морфологическое воспроизведение предполагает определённые процедуры восстановления смысла. Щедровицкий: Нет, нет. Тюков: Поймите, что вам говорят только одно: для того чтобы имитировать Щедровицкий: Кстати, сам этот вопрос невероятно серьёзен и, с моей точки зрения, является ключевым для нашей дискуссии. Например, Тюков Ильясов: Конечно, если у меня в ориентировочной основе это не заложено, а если заложено, то я вам все выдам. Щедровицкий: Если вы, кроме того, ещё и не испорчены соответствующими психологическими знаниями… Простой человек может учиться Мы сейчас, производя анализ работы Славиной, анализ развития психологических идей, формирования ситуации, в которой сложилась концепция формирования умственных действий, находимся не в положении перехватывающих и присваивающих чужую деятельность. Ильясов: Да, поскольку для этого надо было бы повторить то, что она делала — взять соответствующих детей и так далее, и так далее. Щедровицкий: Конечно, а мы ведь производим определённое исследование, определённую реконструкцию, и, в частности, я сказал, что я должен по тексту реконструировать ситуацию, в которой работала Славина. А для этого мне обязательно нужно понятие ситуации, и именно понятие ситуации, учитывающее все естественные компоненты ситуации. И, кроме того, мы ведь тоже имеем определённые цели, и мы в этом смысле по отношению к действиям, которые были совершены, и по отношению к тексту находимся в таком же положении, как творившие ту ситуацию, но мы творим другую ситуацию. И следовательно, мы проецируем на этот текст ещё и все наши смыслы и представления. На основе этого мы говорим, что здесь, в этих действиях, например, было не то, а то… Ильясов: И таким образом, мы смешиваем здесь разные позиции и ситуации. Щедровицкий: Нет, мы не смешиваем, а вынуждены здесь работать с двумя принципиально разными позициями, поскольку ни от своей мы не можем отказаться, ни от той, которую мы реконструируем. Ильясов: И тогда мы должны говорить, что здесь есть и то, и то… Щедровицкий: Правильно, здесь мы имеем дело  И теперь я подошёл к наиболее важному для меня тезису. У нас будут разные трактовки в зависимости от того, какова наша позиция и наши идеальные устремления. Именно это и произошло в конце прошлых заседаний. Я не развёл достаточно строго и определённо всех необходимых аспектов рассмотрения этого так называемого эксперимента и поэтому дал повод к разным трактовкам и весьма непродуктивной дискуссии. Наверное, здесь надо было подробнее и детализированнее обсудить различные линии предметизации экспериментально-практической ситуации и формировать их в нашей реконструкции. Это две разные предметизации. И если мы их не будем различать, то мы всё время будем ошибаться. Но что, интересно, произошло с текстами Славиной? А то, что все указания, определяющие формы и способ её предметизации, из текста выпали. Ильясов: Но ведь это рефлексивный момент? Щедровицкий: Видите ли, они всегда рефлексивны. Я раскрою ваше замечание и введу его в контекст моего выступления, чтобы оно стало попятным. Всё дело не в том, какие действия совершаются, Мне хотелось бы понять, как она предметизировала. Но всё то, из чего можно было бы извлечь эту предметизацию, оказалось из текста выброшенным. Причём, в тезисах, Ильясов: Но ведь счастлив тот психолог, которому и это удаётся опубликовать и обнародовать. И уверяю вас, что в методологических текстах то же самое: Щедровицкий: Отлично. Поэтому теперь я должен задать серию вопросов относительно того, почему этого в тексте нет, и, соответственно, получить на них ответы, с тем чтобы зафиксировать различие позиций. Вопрос первый: почему это было убрано? Ильясов: Потому, например, что это занимало много места… Щедровицкий: Да, но может быть и другая интерпретация. Ильясов: Может быть и другая: например, это было неважным, несущественным… Тюков: Но ведь речь здесь идёт о третьем пункте тезисов. Если вы представите себе характер требований Божович, то можно сказать, что выбрасывание предметизации произошло по очень простой причине: она не отработана, непонятно, какая предметизация. Это сейчас у нас всё навязло в зубах, и мы думаем, что все знаем, а тогда ведь это всё было весьма неопределённо. Вспомните наши прошлые дискуссии, где мы с вами также пытались разобраться в том, что такое ИП — свойство личности или отношение к мотивации и так далее. То есть слишком большое число вопросов оставалось не проработанным. И это и есть реальная деятельность Славиной. По всей видимости, редактор — если, например, им был Щедровицкий: Нет, сначала попросить написать понятно, а если автор этого не может, то вырубить. Реплика: У неё не было теоретической части. Тюков: Я про то и говорю, что она была неотработанной, поэтому её Реплика: Так она её Щедровицкий: Прекрасно. Тогда я хочу спросить вас, чего вы меня держите два заседания, если вам все так понятно. Я снова повторяю свой тезис: друзья мои, не ищите того, чего не было, ибо вся работа проводилась не в логике исследования, Когда же мы её начинаем рассматривать с точки зрения предметной организации исследования, которого не было, и начинаем там искать предметную организацию, то эта работа оказывается неправильной; с какой бы стороны мы ни зашли, мы будем всё время фиксировать: то не выполнено, это не выполнено — и вообще она никуда не годится. Ильясов: Но ведь сам автор понимает её как исследовательскую и подсовывает её нам как исследовательскую. А мы, грешным делом, прочитав, что это исследование, считаем, что это и есть исследование. Здесь логика такова, что если я понимаю себя как исследователя, то Щедровицкий: Давайте подытожим этот кусок. Для того чтобы это было исследованием, причём, не естественно-научным, а психологическим исследованием со всеми его особенностями и дифференциальными признаками, для этого всё равно в этом контексте надо было осуществить объективацию и строить онтологическую картину, то есть расщеплять представление об объекте или объектной области (что там происходит и чего не происходит) и наши понятия и представления, в частности «интеллектуальную активность» и «интеллектуальную пассивность», и задаваться вопросом, в какой мере эти понятия соответствуют тому, что мы имеем в реальном развёртывании ситуации Ильясов: Вы имеете в виду не только научное, то есть естественно-научное, исследование? Щедровицкий: Да, это все надо делать не только в научном исследовании; я говорил, что это обязательно нужно делать Итак, нужно было делать такое исследование, о котором я только что сказал, и ставить вопрос об адекватности понятий, или истинности. Второе. Нужно было ставить вопрос, с каким объектом мы имеем дело, и строить, соответственно, его онтологическое изображение. Третье. Надо было строить соответствующий предмет или предметы. Если вы эти три вещи сделали (я, правда, сейчас назову ещё три, всего будет шесть), тогда у вас может развёртываться исследование, в том числе психологическое исследование. Если вы этого не сделали, то у вас исследования нет, хотя человеко-техника может быть прекрасной. Продумывая эту часть, я выделил следующие процедуры:

Если вы все это сделали, то у вас может быть исследование, а если вы этого не сделали, то исследования быть не может. Поэтому Теперь, для того чтобы мне перейти к ситуации, с которой началось обращение к поэтапному формированию умственных действий, я должен чуть-чуть поговорить о том, что в этом плане делала, по моим впечатлениям, Славина. То есть я теперь должен реконструировать её ситуацию и особым образом её представить. И сейчас я хочу в последовательности некоторых важных для меня пунктов все это зафиксировать. С моей точки зрения, первая процедура, процедура разделения фактического и понятийного, была Славиной проделана, и это мне важно. С моей точки зрения, нельзя представлять себе дело так, что она думала, будто в фактическом, ситуационном плане есть ИП; таких предрассудков у неё заведомо не было. Само понятие ИП было с самого начала проблематизировано. Следовательно, с ним работали как с рабочим, полагаемым понятием. Это примерно так, как в тех наших экспериментах, где ребёнок решает задачу о птичках (сидело Точно так же у Славиной понятия интеллектуальной пассивности и интеллектуальной активности заданы как некоторые исходные рабочие понятия, которые надо было опровергнуть и сдвинуть. Эти понятия полагаются для реализации нормативной схемы исследования. Итак, норма исследования здесь реализовалась в том, что клалось это понятие, которое потом опровергалось, сдвигалось, отодвигалось. А затем ещё должны были идти экспериментальные ситуации. По сути дела, это было вменено Славиной как нормативная схема исследовательской работы.  А разве не может быть, что в качестве главного кладётся не понятие, а методика или способ организации экспериментальной ситуации и так далее? Щедровицкий: Может быть и так, но в данном случае этого не было. Ваше замечание очень точное и глубокое, В первой же части все не так просто. Эта часть — очень странная. Я, хотя и пытаюсь ответить на вопрос, какая она, но до сих пор ещё не нашёл точного ответа. Я хочу получить как бы рассказ с продолжением: как это всё дальше работало на схеме личности, мотивации и так далее, как это всё развёртывалось теоретически. С моей точки зрения, статья написана очень странно: она творит некоторую ситуацию. Кстати, ведь исследователь может творить ситуацию уже после того, как он работу проделал. Я говорю о том, что ситуация очень часто творится уже при написании текста отчёта или статьи. Она трансформируется и переделывается после того, как опытная часть исследования была проведена. При этом сам текст может быть как бы про разные ситуации, разделённые во времени, но тем самым он создаёт особые новые ситуации, которые, собственно, и будут определять характер работы на следующем этапе. Поэтому, если я занимаюсь реконструкцией текста, то я должен сейчас обсуждать вопрос о том, как творилась вся эта ситуация Славиной. Ведь она могла создаваться и искусственным образом, путём обращения к общепринятым культурным представлениям, таким, например, как диалог или спор с представителями другой точки зрения, когда берутся и разбиваются используемые оппонентами понятия. И хотя для Славиной все эти понятия давно уже проблсматизированы, по она так технически строит саму ситуацию работы, чтобы опровергнуть эти представления. Итак, кладётся понятие ИП, но оно с самого начала проблематизируется, и известно, что в одних, учебных ситуациях дети проявляют ИП, в других же, в ситуациях игровой деятельности, дети проявляют интеллектуальную активность (ИА). Теперь, если Славина хотела бы строить исследование в точном смысле этого слова, то она должна была бы проделать все те процедуры, о которых я говорил: объективацию, или онтологизацию, и далее, соответственно, процедуру предметизации. Здесь я делаю очень важный, как мне кажется, шаг, который является ответом на наши предшествующие дискуссии с Тюковым. Берутся, говорю я, некоторые понятия ИП При этом (что очень важно) для того чтобы реализовать принцип предметизации, исследователь должен особым образом квалифицировать это самое понятие в отношении к тому, что зафиксировано им в реальных ситуациях, фактически. Какие здесь могут быть варианты? Например, если мы до сих пор под ИП понимали некоторое сущностное качество, то теперь я могу, например, сказать, что это не сущностное качество, а некоторый феномен, проявляющийся ситуативно. Тогда я скажу, что в первой ситуации имеет место интеллектуальная пассивность, во второй ситуации имеет место интеллектуальная активность, и это есть характеристика некоторого поведения, а не качества ребёнка. И это будет уже собственно теоретическое рассуждение, лежащее либо в рамке категории, либо в рамке соответствующей онтологической картины. Начинается перестройка схемы объекта, или онтологии. Это один шаг исследования и одно направление. Возможен и другой шаг. Например, мы говорим, что ИП Нечто подобное Славина и делает, хотя и не фиксирует этого эксплицитно. Она берёт эту самую интеллектуальную пассивность и строит по схеме причинного объяснения три фактора, определяющих ИП:

Таким образом, мы уже начинаем раскрывать представление об ИП за счёт тех или иных факторов. И каждая такая линия раскрытия и развёртывания будет, собственно говоря, определять направление дальнейших исследований и, в частности, все экспериментальные проработки. Я уже сказал, что, с моей точки зрения, Славина это делает и что у неё это достаточно отражено в тексте. Но обратите внимание, что все эти интерпретации делаются не на базе исследования, а совершенно произвольно. Рассмотрю это на одном примере. Итак, дети, когда учатся, проявляют интеллектуальную пассивность. Вывод, который из этого делается, или объяснение: это свидетельствует о наличии у них отрицательного отношения к интеллектуальной деятельности. А почему к интеллектуальной деятельности, а скажем, не к учению? Если одни и те же дети в учении не проявляют ИП, Ильясов: Может быть, это перефразировка понятия ИП? Щедровицкий: Я прекрасно понимаю Ислама Имрановича. Он говорит следующее. Что такое ИП? Это когда не хотят интеллектуально действовать. Прекрасно. Это пишется и выдаётся за некоторое основание. В этом смысле он и говорит, что это перефразировка. И когда я говорю, что это не может быть перефразировкой, то я это говорю в соответствии с нормой, поскольку одно надо сводить к другому, а не к тому же самому. Реплика: Надо учитывать все те условия, при которых мы можем столкнуться с этим феноменом. Или ребёнка не научили работать, или у него, действительно, есть отрицательное отношение к учебной задаче. Дело обстоит следующим образом, как я думаю: понятия приходят Славиной на помощь, чтобы она могла описать феномен, с которым она столкнулась. В основе у неё лежит одно: ребёнок не выполняет учебного действия. Причём, обычно дети не выполняют Щедровицкий: Нет, я думаю, что дело было не так. Вообще, то, что вы говорите, с одной стороны, мне очень симпатично и очень близко к тому, о чём я говорил в самом начале, когда зачитывал текст Славиной. Но, с другой стороны, мы с вами расходимся. Ваше замечание как раз помогает мне зафиксировать этот момент. Вы утверждаете, что Славина, столкнувшись с ситуацией, когда дети не выполняют действия в условиях учения, не решают задачу, обращается к понятию, чтобы объяснить, что происходит, и что таким понятием оказывается понятие интеллектуальной пассивности. Но как раз против этого Вообще, понятие интеллектуальной пассивности — не её понятие. Оно — чужое, оно — понятие её противников. Поэтому логика её рассуждения в тексте статьи такова: известно — и мы в своих опытах столкнулись с тем же самым, — что отстающие или мапопродвинутые школьники проявляют Реплика: Она не исследует в этой работе понятия интеллектуальной активности и пассивности. Но она исследует в этой работе другое понятие: учебного действия. Она сталкивает эти понятия и работает с их оппозицией. Щедровицкий: Отлично. Давайте эту часть и зафиксируем, поскольку я пока только про это и говорю. Всё моё рассуждение идёт в предположении, что если вы возьмёте работу Славиной и начнёте её рассматривать относительно понятия ИП, то станет ясно, что она ничего не исследует. И она не претендовала на это, и не надо думать, что она на это претендовала. Ильясов: Претендовала. Щедровицкий: Нет. И, больше того, она заранее знала, что этого нет. И в работах Выготского уже было показано, и Элькониным повторено, что никакой интеллектуальной пассивности нет. Фрадкина точно такие же исследования проводила перед этим. Славиной было очень хорошо известно, что понятие интеллектуальной пассивности — это негодное понятие и не надо с ним работать. Ильясов: Надо было взять другое понятие. Щедровицкий: Подождите. Все не так просто. Ильясов: Да, Щедровицкий: Я говорю сейчас об отношении к понятиям. Нельзя рассматривать её работу как исследование, пока и поскольку мы делаем это в отношении к понятию интеллектуальной пассивности. Но было бы неверно, утверждать, основываясь на сделанной фиксации, что понятия интеллектуальной пассивности и интеллектуальной активности Славиной вообще не нужны. Я согласен с тем, что она использует их не как понятия… Реплика: Как названия… Щедровицкий: Да, как названия особого рода. Но названия чего? Мне важно также то — Возьмём первую ситуацию. Дети проявляют интеллектуальную пассивность, то есть не решают задач, которые им дают. Берём только учебные ситуации и всюду видим одно и то же, переставляя детей из одной ситуации в другую. Как он в одной учебной ситуации был интеллектуально пассивным, так У нас здесь понятие склеивается с непосредственным знанием, то есть, фактически, оно работает не как обособленное понятие, противопоставленное фактам. Но Славина уже знает и реализует в своей работе два типа ситуаций и берёт их в определённой связке друг с другом — ситуации учебной работы и игровые ситуации. И тогда оказывается, что понятие ИП — неадекватно, поскольку те, кто был интеллектуально пассивен в одной ситуации, оказываются интеллектуально активными в другой. Теперь надо было бы поставить вопрос о правомерности и неправомерности понятия ИП — такова норма исследовательской работы. Но Она делает две вещи:

И здесь я спрашиваю: что — эти причины были известны заранее, до создания «экспериментальных» ситуаций, или они проявляются последовательно по логике экспериментальных ситуаций? На этот вопрос не Кстати, С. Г. Якобсон до сих пор повторяет эту схему, а вместе с ней и подавляющее большинство исследователей-психологов. Ильясов: Эту схему и эту ошибку? Щедровицкий: Да, и эту ошибку. А ошибка следующего рода. Этот второй тип ситуации повторяется много-много раз, а затем детей возвращают в ситуации первого типа и смотрят, ушло ли у них, например, отрицательное отношение к интеллектуальной деятельности или не ушло. Обсуждается вопрос, после скольких повторений закрепится это положительное умение. А что там происходит, например, у Якобсон? Надо, скажем, научить детей соблюдать правила в игре. Для этого надо сделать правило содержанием и предметом их действия. Детей ставят в позицию наблюдающего за игрой, и тут дети начинают следить за порядком. Ребёнок становится великим ригористом. И вот, казалось бы, ребёнок уже освоил и понял все правила, но, оказывается, его ригоризм действует лишь до тех пор, пока он не сёл за игру. Тут он начинает жулить с удвоенным рвением, используя всё своё знание правил. А ведь логика здесь очень простая. Если вы исходите из того, что есть некоторое качество, которое вы как бы «лопатой вставляете» в ребёнка, и если вы поставили ребёнка во вторую ситуацию и начали её отрабатывать, дали 40 повторений и закрепили, а затем переставили его назад, то ребёнок в первой ситуации должен делать то, что он делал во второй, поскольку по логике это должно стать его внутренним качеством. Я правильно говорю? Тюков: Нет. Всё зависит от того качества, которое вы в ребёнка «вставляете лопатой». Щедровицкий: Хорошо. А если я правильно понял, про какое качество идёт речь, то я могу его взять и так вот вставить в ребёнка, да? Тюков: Конечно. Как идёт работа? Вот ребёнок был наблюдателем, но это у него не закрепилось, и ничего не получилось. Не выполняет он правил. Давайте тогда попробуем такое качество, как ответственность. Ага! Щедровицкий: Итак, это конечно не понятие ИП, но категориальный смысл сохраняется. Собственно, логика формирующих экспериментов начинает довлеть над всем этим, поскольку идёт, на самом деле, не исследование, а человеко-техническая работа. Задача состоит не в том, чтобы исследовать, что такое ИП или ИА, и, больше того, даже огромное количество очевидных фактов, таких, как ситуативная детерминированность поведения и действия, — всё это проходит мимо и вообще не учитывается, поскольку логика остаётся прежней: ухватить понятие как качество. Почему? Да потому, что у нас есть методика формирования качеств, и поэтому реально вся работа идёт не в логике исследования и не в подборке и сопоставлении таких ситуаций, которые бы дали возможность проверить понятие и сказать, истинно оно или нет, И вот пишется, что уже на пятый или шестой день игровой деятельности, после семи или восьми повторений. 85 процентов детей начинают Я теперь делаю следующий шаг. Всё было здорово, и 85 процентов начали активно действовать на пятый-шестой день, но только на следующей неделе дети снова не учатся и учиться не хотят. Ильясов: А это потому, что все опять возвращается к первой ситуации. Щедровицкий: Нет, ведь они и до этого были в первой ситуации. Во второй ситуации сразу же выявилось, что дети все знают и все умеют, Тогда начинаем заставлять этих детей играть. Они играют один день, второй, шестой. Теперь, когда их возвращают в первую ситуацию, они Но задача, как видите, состоит не в том, чтобы выявить понятие ИП или проверить справедливость выдвинутых нами объяснений (они даже на первый взгляд кажутся очевидно ложными). Мне вообще не надо было бы знать все это Тюков: Как вы ответите на вопрос о том, как появляются объяснительные причины в работе Славиной — произвольно или в результате анализа ситуации? Щедровицкий: Я отвечаю следующим образом. Сама принятая для тех или иных явлений объяснительная схема вменена структурами мышления; это есть стандартная логика. Выдвижение причин производится совершенно произвольно. Но я думаю, что так и должно быть по логике дела. Мы ищем правдоподобные причины, выдвигаем их и полагаем гипотетически. Дальше должно начинаться специальное исследование по проверке наших гипотез. Когда же мы действуем в логике человеко-технической работы, то мы, как правило, эти гипотетические причины не проверяем, а положили их — и начинаем устранять. Отсюда начинается ваш разговор, Анатолий Александрович, про то, как важно правильно найти качество. Например, когда Якобсон выдвигает идею, что всё дело в том, что дети не знают правил и что эти правила надо сделать предметом их работы в особой позиции, то это — чистая гипотеза. Она не выявляется и не проверяется. Потом оказывается, что это не то качество, что то качество — ответственность. Почему ответственность? Да потому, что кажется, что это наиболее правдоподобно. Ильясов: А почему же нет проверки? Щедровицкий: А как это проверять? Для этого же нужно иметь отработанную схему психологического исследования, диагностические тесты и так далее. Тюков: Таким образом, в этом выборе причины, пусть даже произвольном, ошибки пока ещё нет? Щедровицкий: Да, ошибки ещё нет. Тюков: Давайте это зафиксируем. Значит, когда Якобсон ищет понятие причины, она ошибки не совершает… Щедровицкий: Не ищет, а формирует. Но! Если она работает как человеко-техник, а не как исследователь. Тюков: При чём здесь человеко-техник? Я говорю, что она работает как исследователь. Щедровицкий: Если она при этом работает как исследователь, тогда это просто безграмотная работа. Тюков: Я и хотел выяснить, что же это означает. Вы сказали, что когда по правдоподобию выбираются объяснительные причины, то исследователь может ставить специальную задачу по проверке существования причин… Щедровицкий: Не только может, но и должен — если он исследователь и осуществляет исследование. Тюков: Итак, сам выбор этих причин не есть ещё исследовательская неграмотность… Щедровицкий: Простите, это неправильно. Если вы себя понимаете как исследователя и строите исследовательскую работу, то вы должны твёрдо знать, и это должно быть нормативом вашей профессиональной работы: выдвинул гипотезу, самую смелую, как говорит И. Лакатос, а теперь должно идти беспощадное опровержение. Тюков: А я вас ещё раз спрашиваю: само выдвижение гипотезы о причине есть ошибка или нет? Щедровицкий: Следите за моим ответом. Не существует действия вне контекста! Вы говорите «выдвижение гипотез», Тюков: Понятно. Что касается Славиной, то она действительно не ставила задачи по проверке соответствующих гипотез. Что же касается Якобсон, то её работы (во всяком случае её работы с 1969 года) — это поиск ответа на один-единственный вопрос: какая причина, какое выбранное гипотетическое предположение может рассматриваться как механизм? Поэтому все её экспериментальные ситуации построены по этому принципу: нужно построить такие ситуации для деятельности, в которых бы заработала эта гипотетическая причина. Если таких ситуаций нет, значит, эта причина не действует. Щедровицкий: Если бы вы набрались окаянства и нам бы тут рассказали, что такое эксперимент, проверяющий наличие гипотетически выдвинутых причинных объяснений — действительно бы рассказали, — то вы могли бы подавать заявку на Нобелевскую премию, поскольку, по вашим ответам, сегодня это знает и даже делает единственный человек — Тюков: Второй вопрос. Вы. фактически, утверждаете, что Славина, если не принимать во внимание её исследовательские интенции, практически возвращается к определённому категориальному представлению своего объекта, а именно к инвариантности качеств и свойств, хотя она, вроде бы, и полагает их сначала как проблематизируемые… Щедровицкий: Вы неточно говорите. Она так делает в силу логики педагогической работы, педагогических действий, поскольку сегодня не существует других методик, кроме основывающихся на представлении, что мы, как лопатой, за счёт ряда повторений вставляем определённое качество… Тюков: Почему же этого нет? Щедровицкий: Почему нет, я не знаю. Может быть, потому, что над этим никто не работает, а может быть, потому, что это невероятно трудно. Ведь вы мне сейчас, фактически, задаёте вопрос, которым я хотел закончить этот кусок, чтобы перейти к следующему. Ведь что здесь должно было произойти? Если вы проблематизируете эту ситуацию — когда в одних условиях (учебной деятельности) дети интеллектуально пассивны, Фактически, я заканчиваю эту линию рассуждений, присоединяясь к вашим словам о теоретической непроработанности представлений у Славиной. Это ведь вы, Анатолий Александрович, начали мне здесь рассказывать о том, что представление об ИП в работе Славиной как об отрицательном отношении к интеллектуальной деятельности связано с понятием мотивации и прочее. Я же в ответ на это вам говорю, что ИЛ никак со всем этим теоретически не связана. И вся эта развёртка, намеченная в предыдущих пунктах, кроме третьего, так ведь и не получила никакого развития. Поэтому у Славиной произошло, на первый взгляд, нечто совершенно странное. Она разворачивала всю эту линию с ИП, пришла к третьей ситуации, где оказалось, что дети всё равно ничего не осваивают Произошёл кардинальный слом всего исследования и его направленности. И этот вопрос — почему произошёл слом? — очень важен. Почему здесь вдруг начал осуществляться переход к поэтапному формированию умственных действий? Тюков: Вы задаёте риторический вопрос? Щедровицкий: Нет, я хочу получить ответ. Ведь я показал, как всё это двигалось, Тюков: Вам же в прошлый раз Ильясов ответил, что это вас волнует проблема перехода от исследования к человеко-технике. Это вы переживаете, что вам как исследователю надо этот переход зафиксировать. Для Славиной такого переживания не существовало… Писарский: Это норма Тюков: Да, такой переход может оказаться нормой работы. И очень интересно, почему Ильясов: Я думаю, что на рефлексивном уровне это происходит следующим образом: поскольку существует этот Марксов тезис о том, что сущность человека есть совокупность всех общественных отношений, то есть эта сущность не в нём, а вовне, то традиционная научная позиция вообще не нужна — мы сделаем из человека то, что мы хотим из него сделать! Мы не просто меняем позицию, мы уходим из научной позиции, причём, называя её «традиционно-научной позицией», и переходим в другую позицию, которую мы назовём «ново-научной». И эта новая позиция, по существу, оказывается ничем иным, как человеко-технической позицией. Тюков: Проблема перехода Славиной от исследовательской позиции к человеко-технической к вашему тезису не имеет никакого отношения. Ильясов: Но Может быть, как научная позиция эта позиция действительно новая, хотя она такая же древняя, как позиция традиционно-научная. По существу, произошла смена научной позиции в соответствии с утверждением, что в старой научной позиции с человеком вообще бессмысленно работать, ничего интересного мы там не найдём, и нечего там искать — нет в человеке той самой сущности, которую обычно ищет наука. В нём есть только то, что мы привнесём туда или сделаем сами. Щедровицкий: Я, наверное, виноват в том, что недостаточно жёстко спрашиваю. Скажите, а раскладка в три причины ИП, которую производит Славина, была сделана до экспериментов или появилась в ходе этих экспериментов? Ильясов: Для меня это детали… Щедровицкий: А для меня это — существо дела. И вот почему. Если у вас эта раскладка уже есть… Ильясов: Это может быть рецидивом старой научной позиции… Щедровицкий: Но почему же «научной?» Ведь это к Ильясов: А нет ли тут причин? Щедровицкий: Нет, и поэтому Декарт, который формирует научное мировоззрение, всё время борется с этим. Все его лозунги направлены на то, чтобы избавиться от этих схем донаучного, причинного объяснения. Но меня сейчас интересует другое, а именно: как эти представления, понятия и квазипонятия связаны с тем, что делается в ситуации? Если вы хотите организовывать исследование, и экспериментальное исследование в частности, то основная проблема для вас — как работу с материалом (исследовательскую, формирующую и всякую другую) увязать с работой в понятиях? Как научиться устанавливать адекватность между практически создаваемыми и осваиваемыми ситуациями и нашими представлениями и понятиями? Ильясов: Но какого рода сами понятия — исследовательские, проектировочные? Щедровицкий: Назовите какие угодно. Я спрашиваю: как научиться устанавливать эту адекватность? Ильясов: Через эмпирию, через эффект. Щедровицкий: Я не понимаю этого. Что значит установить адекватность через эффект? Если мы считаем связку двух ситуаций, отрицающих понятие ИП, эффектом, то как я теперь должен развернуть онтологическую картину и произвести предметизацию? Ильясов: Это всё должно интересовать вас, поскольку вы хотите получить научные понятия и научное движение. А человек, который формирует понятия для того, чтобы осуществлять человеко-техническую работу, такие задачи перед собой не ставит, его это движение не интересует. Он говорит: сдайте всё это в архив, поскольку для человека эта работа не годится, не нужна, не эффективна и бессмысленна. Щедровицкий: Мне очень симпатичны ваши утверждения, поскольку они идут в логике развиваемых мной раньше идей. Хотя в принципе Но меня ведь интересует пока только одно. Мы с вами дошли до кардинального момента. Мы закончили первую часть, первую серию, а теперь начинается вторая часть, вторая серия, которая связана непосредственно с поэтапным формированием умственных действий. Меня интересует, как происходит переход к этой второй ситуации. Есть ли там логика этого перехода? Ильясов: Есть для исследователя… Щедровицкий: Пока нет исследователя, мы ещё не знаем, кто там. Меня интересует, есть ли логика перехода. Короче говоря, как же мы пришли к поэтапному формированию умственных действий? Ильясов: (неразборчиво). Щедровицкий: Я попробую сформулировать, как я понял то, что вы говорите. Вы говорите следующее. Всё разворачивалось в этой логике формирования качеств ситуации; там использовались методики Реплика: Да. Щедровицкий: И к чему мы тогда обращаемся? Мне очень важно, как отвечают на этот вопрос и как вы ответите до того, как я дальше буду рассказывать и трактовать. Мне ведь хочется понять, как вы себе всё это представляете. Итак, мы всё это разворачивали, Мы испробовали один метод соответственно одному причинному объяснению. Сняли отрицательное отношение, но дети всё же не решают — не сформировались у них интеллектуальные действия. И куда же мы обращаемся, чтобы теперь сформировать действия? Вы понимаете, почему я вас об этом спрашиваю? Ведь вы, фактически, должны мне ответить на вопрос о том, была ли уже методика поэтапного формирования умственных действий или её не было. Тюков: Была уже давно. В принципах педагогики. Щедровицкий: Мне важно, чтобы вы мне ответили. Если вы мне говорите, что в этом случае человек естественно обращается к давным-давно отработанной, существовавшей методике поэтапного формирования умственных действий, то я скажу: прекрасно, давайте прорвёмся Итак, откуда берётся методика формирования умственных действий? Была она или её надо выдумывать? Тюков: В принципах педагогики записано: последовательность и поэтапность. Ильясов: Основой её были зафиксированные этапы, а дальше шло развитие, уточнение, объединение в определённую систему. Всё это и привело к созданию методики поэтапного формирования в узком смысле слова — как той системы, которая была создана соответствующими людьми. До неё, конечно, существовали разные системы обучения, в том числе и связанные с формированием интеллектуальных действий, Щедровицкий: Нет, не формирование нас интересует, а поэтапное формирование интеллектуальных, или умственных, действий. Ильясов: Поэтапного формирования по Гальперину ещё не было… Щедровицкий: Я не знаю, что такое поэтапное формирование по Гальперину… Тюков: Почитайте, в конце концов, Щукина. Он разве по Гальперину писал принципы педагогики? Щедровицкий: Вы снимаете мой вопрос. Анатолий Александрович. Я задаю вопрос предельно жёстко. Если здесь, в работе Славиной, идёт перелом, и теперь, для того чтобы сформировать соответствующие интеллектуальные действия, а по сути, чтобы научить учиться, осваивать эти действия ибо в этом суть, Соответственно, перед нами стоит всего один вопрос: либо Славина обратилась к уже существовавшим методикам и взяла их, и начала их использовать, либо она выдумала методику поэтапного формирования умственных действий. Ильясов: Она взяла… Щедровицкий: Это очень хороший и устраивающий меня ответ. Ясно, с чего мы должны начать. Тогда смотрите, что же в этой переломной ситуации есть. Исследования, как мы это выяснили, здесь нет, а есть лишь элементы исследования, есть общая логика формирования деятельности, которая, на первый взгляд, развёртывается в представлении об отрицательном отношении к интеллектуальным действиям, которое снимается соответствующим подбором экспериментальных ситуаций. Потом оказывается, что эта объяснительная линия не даёт объяснения и не решает проблем. Нам нужно нечто другое. Мы предполагаем другое причинное объяснение: отсутствие необходимых интеллектуальных действий. И его тоже сняли: оказалось, что они там есть. Тогда даётся следующее причинное объяснение: неспособность освоить интеллектуальные действия. Вот что мне важно. Итак, у детей зафиксирована неспособность освоить интеллектуальные действия. В этот момент так называемый экспериментатор обращается к существующей методике поэтапного формирования умственных действий и пытается использовать её в данной ситуации. Ильясов: О какой методике вы говорите? Если о методике поэтапного формирования, которую разработал Гальперин, то её не было, и Славина, значит, использовала Щедровицкий: Нет, методику поэтапного формирования умственных действий. Ильясов: Я другой просто не знаю, поэтому я поднимаю руки. Тюков: А методика движения от простого к сложному? Ильясов: А причём здесь это? Щедровицкий: Конечно, это не имеет отношения к методике поэтапного формирования. Вы, Анатолий Александрович, своим замечанием обессмысливаете мой вопрос. Тюков: А разве в педагогике не было методики поэтапного формирования? Ильясов: В том виде, в каком это разработано Гальпериным, не было. Были другие методики. Щедровицкий: Итак, Ильясов зафиксировал свою позицию, и мы на этом заканчиваем эту часть вопросом: была ли методика поэтапного формирования в то время и если да, то какой она была, как она называлась и откуда она была взята? | |