C начала XX столетия историческая судьба открытия законов наследственности (наследования) неизменно привлекает внимание историков науки, специалистов в области психологии и логики научного творчества. Тем не менее, и на сегодняшний день это, пожалуй, одно из наиболее тёмных мест в исторической картине науки нового времени. Это, впрочем, не удивительно. Ведь «количество историко-научных исследований, посвящённых Г. Менделю, не так уж и велико. Их список не превышает 1000 названий на всех языках мира, да Связано это, прежде всего, с тем, что оно представляет собой слишком скудное поле для возделывания его методами эмпиристической истории науки. Менделевское наследие, в отличие от дарвиновского, не содержит ни записных книжек, ни дневников, ни рукописей, ни автобиографических материалов. Из всей его переписки несомненный интерес представляет лишь переписка с К. Негели. Никто прижизненно не изучал ни склада его личности, ни особенностей научного мировоззрения. Не оставили о нём воспоминаний и современники. Ведь при жизни он не стал исторической личностью, о коих оставляют подобные воспоминания. Каждое событие его жизни историкам науки приходилось и приходится устанавливать с огромным трудом и ухищрениями. Тем не менее, изучение биографии Менделя принесло свои плоды и заставило пересмотреть многие устаревшие представления о нём как о дилетанте или учёном-самоучке. Выяснилось, что Мендель получил весьма основательное и разностороннее образование и был отнюдь не дилетантом в биологической науке, а скорее провинциальным учёным-одиночкой. Он родился в 1822 году в деревне Хайнцендорф в австрийской Моравии в крестьянской семье. Учился сначала в местной деревенской школе, затем в четырёхклассном училище ближайшего городка Лейпника Для завершения образования он направляется церковными властями в Венский университет, в котором и учится в Большим подспорьем для историков и методологов науки стала серия «Folia mendeliana» (Brno), издающаяся с конца Нам представляется, как бы это ни казалось парадоксальным на первый взгляд, что возможности использования текста статьи Менделя как исторического источника ещё далеко не исчерпаны. Но, для того, чтобы превратить эти возможности в действительность, необходимо выйти за рамки только историко-научного исследования и более активно использовать другие, дополнительные подходы к анализу механизмов и результатов научного творчества и, прежде всего, концептуальные средства современной логики и методологии науки. 6.1. Два «сценария» менделевского открытияГибридизация — искусственное опыление цветков одних растений пыльцой с других — стала регулярно практиковаться в растениеводстве после открытия Камерариусом в конце XVII века полового способа размножения у растений. С начала XVIII века начинаются более или менее регулярные наблюдения за процессом оплодотворения и результатами скрещивания учёными-биологами и выведение с помощью гибридизации новых сортов культурных растений специалистами-садоводами. Прошедшие вслед за тем полтора века наблюдений за результатами «естественных» и «искусственных» скрещиваний имели исключительно экстенсивный характер. Характерный пример биологических исследований этого периода — деятельность крупнейшего гибридизатора XIX века Даже работы О. Сажрэ и Ш. Нодэна, особо выделяемых историками биологии в качестве двух непосредственных предшественников Менделя, в основном и целом располагались в том же русле. Сажрэ — выдающийся агроном, садовод и плодовод составил резюме Работа Ш. Нодэна имела, на первый взгляд, иной характер, так как была представлена на конкурс Парижской Академии (и получила на нём первую премию) [115]. Только на первый взгляд потому, что работа Нодэна над проблемами гибридизации была им начата на 8 лет раньше объявленного конкурса и проводилась явно с иных исследовательских позиций и для решения иных задач, нежели предложенные академией. Просто Нодэн, получив уже свои основные результаты, провёл их новый анализ (анализ результатов 46 опытов по скрещиванию различных растений) в свете вопросов, поставленных академией и сформулировал следовавшие из этих результатов ответы [116]. Сама же его исследовательская позиция и задача может быть огрублённо представлена в таком виде: исследовать явление гибридности у растений, изучая как можно больше индивидуумов одного происхождения и во всех модификациях, к которым склонны гибридные формы [117]. Тем самым и Сажрэ, и Нодэн мыслили свою задачу в отношении проблем гибридизации чрезвычайно широко и неопределённо (более того, в явном виде они нигде её даже не сформулировали). Эта задача была так или иначе связана с широко обсуждавшейся тогда проблемой видовых различий. Понятие вида, введённое в систематике, страдало описательностью, которая породила многолетние дискуссии. В частности, объявленный Парижской Академией конкурс как раз и имел в виду разрешение этой проблемы. В отличие от работ и текстов Сажрэ и Нодэна работа Менделя представляет собой целостное исследование, предпринятое для решения одной, вполне определённой задачи и выполненное в рамках вполне определённой исследовательской позиции. Статья Менделя «Опыты над растительными гибридами» справедливо оценивается как выдающееся достижение научной мысли. Таковой она является независимо от того, какова её реальная роль в деле формирования генетики как науки [118]. Неудивительно, поэтому, то внимание, которое оказывалось и оказывается этой работе после вторичного её «открытия». К тексту этой работы историками биологии составлены подробные комментарии. Её содержание воспроизводится почти в каждой общей монографии по генетике и тем самым вторично, рефлексивно она в историю генетики включена и заняла в ней своё особое место. И если, тем самым, историко-научное значение этой работы определено, то смысл и значение её для логики и психологии науки и научного творчества во многом ещё только предстоит установить. Многочисленные трудности, стоящие на пути изучения этого текста как материала для реконструкции породившего его мыслительного процесса, хорошо известны. Во многом они связаны с тем, что основная научная публикация Менделя, размером с журнальную статью, подытоживала десятилетие работы пионера генетики над проблемой наследования (гибридизации) у растений. Основные сведения о мотивах, побудивших его, садовода-любителя заняться на свой страх и риск этой проблемой, о методе исследования и концептуальных его средствах, порядке проведения экспериментов, и так далее — черпаются, в основном, из текста самой статьи. А между тем, она, как и всякая первичная научная публикация, ориентирована, прежде всего, коммуникационно-дидактически. Тем более, что сама статья представляет собой конспект двух докладов Менделя в Брюннском обществе естествоиспытателей (1865 год). Поэтому, первоочередным вопросом любого исследования менделевского творчества становится вопрос о том, в какой мере Центральный стержень всей статьи, как известно, составляет описание хода и результатов опытных исследований гибридизации различных сортов (разновидностей) садового гороха (pisum) [119]. Согласно описанию самого Менделя, это исследование включало одну предварительную серию, в ходе которой был отобран опытный материал, и две основных, состоявшие из отдельных опытов. Причём, если одна из основных серий была построена по «опытной» схеме, в ходе реализации которой результаты гибридизации только фиксировались («прямое» скрещивание), то другая, по «экспериментальной» — ей предшествовало описание теоретической схемы (теории) гаметных отношений при гибридизации. Сама же серия описывалась как экспериментальная верификация определённого теоретического прогноза («возвратное» скрещивание). Каждая из основных серий продолжалась несколько лет и их последовательность, казалось, могла бы служить своеобразной «системой координат» всей работы Менделя. Однако в известных специалистам источниках нет датировки проведения отдельных серий. Есть лишь одно общее указание Менделя (во втором его письме К. Негели), что «опыты… проводились с 1856 по 1863 гг». (Письма…, 1965, Какой же была последовательность серий в самой опытной работе Менделя? Различие в ответах на этот кардинальный вопрос привело к двум «сценариям» менделевского открытия. В ранних историко-научных работах, посвящённых открытию Менделя, последовательность их описания в тексте непосредственно отождествлялась с событийной последовательностью самих серий. Это отождествление и легло в основание первого традиционного «сценария». Согласно ему, Мендель шёл к своему открытию обычным для естествоиспытателя своего времени путём. Сначала поставил «многочисленные» опыты первой серии с горохом. В ходе их «обнаружил» закономерности появления гибридных форм. Потом «обобщил» выявленные закономерности в теоретическую схему и сформулировал гипотезу. Затем «проверил» гипотезу во второй серии и убедился в её истинности. И наконец, распространил полученные результаты на другие виды растений. Традиционный сценарий с начала века и до конца Зато этот «сценарий» как нельзя лучше вписывался в позитивно-индуктивистскую схему (представление) развития научно-теоретического знания и явно создавался под её влиянием. Но такое представление претворено не только в «сценарии», его можно обнаружить Уже в одной из первых последовательных попыток реконструкции менделевских опытов Согласно его точке зрения, «представляется невероятным, чтобы эксперименты по гибридизации растений предшествовали экспериментам с предсказанием гаметных соотношений». Более вероятным, для В. Орела, представляется, что, после того как Мендель пришёл к теории гаметных соотношений, он «спланировал свою программу гибридизации форм гороха, отличающихся в одном или более признаках, чтобы продемонстрировать, как работает его идея. Однако, из дидактических соображений, он сначала описал свои моно-, ди-, и три- полигибридные эксперименты, исходя из того, что именно такая последовательность более понятна для его слушателей» (Orel 1971, Таким образом, В. Орёл фактически противопоставляет «контекст обоснования» и «контекст открытия», реальную последовательность опытов и их описание в тексте. Настаивая на реверсивной последовательности экспериментальных серий, он явно отдаёт предпочтение гипотетико-дедуктивной схеме развития научно-теоретического знания. Если исходить из основного предположения второго «сценария», то есть из предположения, что схема гаметных отношений составляла сам источник менделевской работы, то легко объяснить и методическую организацию, и результаты экспериментов с горохом. Однако в этом случае теоретическая схема, которая всё объясняет, сама остаётся необъяснённой и её становление приходится искать за пределами работы Менделя над гибридизацией растений. Это и делает В. Орёл, предполагая, что уже в бытность свою студентом университета «в своих раздумьях при изучении литературы он и должен был прийти к гениальному выводу о парности материальных носителей наследственности, которые контролируют поведение того или иного признака, и разработал идею, чтобы затем с помощью эксперимента, как это делается в физике, или доказать свою гипотезу, или опровергнуть её» (Орёл 1972, Какой же из двух альтернативных «сценариев» и связанных с ним объяснительных принципов обладает большим «индексом реальности» и, следовательно, может в первую очередь претендовать на адекватное воспроизведение творческой истории менделевского открытия? Ответ на подобный вопрос можно попытаться отыскать, анализируя сам текст статьи. Прежде всего, следует отметить, что в тексте статьи, после описания опытов с полигибридными скрещиваниями, сам Мендель недвусмысленно указал: «результаты, к которым привели вышеописанные опыты, побудили к дальнейшим исследованиям, которые в случае успеха должны дать объяснение свойств (женских) зачатковых и пыльцевых клеток гибридов» (Мендель 1968, Каковы же отношения между ними? Отвечая на этот вопрос, необходимо учитывать ряд обстоятельств. Во-первых, описательные модели отражают результаты опытов в непосредственной форме. Во-вторых, язык описательных моделей — это язык методической схемы менделевских экспериментов. В-третьих, описательные модели дефициентны (недостаточны) выражаемому через них содержанию, так как описывают наследование признаков, которые в точном смысле слова не наследуются. И, наконец, Если исходить из идеи приоритета теоретической схемы гаметных соотношений, то следовало бы признать, что объяснительные модели предшествовали описательным. Но это означало бы, что Мендель из дидактических соображений не только изменил (в изложении) порядок серий, но и ввёл менее адекватные уже известной ему «природе» изучаемых явлений модельные средства — специально в целях изображения второй серии своих опытов в качестве первой. В этом случае речь уже должна идти не о дидактике, Таким образом, на наш взгляд, есть определённые основания полагать, что первая из описанных в тексте статьи Менделя серий была действительно первой Разрешить это противоречие можно лишь в рамках нового, третьего «сценария» менделевского открытия, совмещающего сильные стороны двух остальных. Этот «сценарий», прежде всего, должен дать ответ на вопрос: если в основе работы Менделя не лежала (как предполагает этот «сценарий») схема гаметных отношений, то что же её могло заменить? 6.2. Константно различающиеся признаки растенийДва года потратил Мендель чтобы отобрать растительный материал для последующих опытов. На этом материале и были проведены все его классические исследования. Можно ли было собрать такой опытный фонд, не имея заранее намеченной исследовательской программы, определённого гипотетического представления о развитии гибридов, которое бы предстояло эмпирически верифицировать? Думается, на подобный вопрос следует ответить отрицательно, если учесть «железную» логику менделевских исследований. Это было ясно уже Он был отобран, исходя из того, что «опытные растения должны непременно:

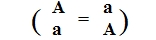

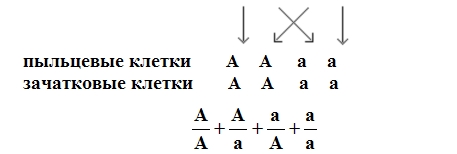

При всей важности всех трёх выдвинутых принципов, первому из них суждено было сыграть особую роль в ходе всего исследования. Известный историк биологии Первоначально понятие Современная методология науки различает в развитой научно-теоретической дисциплине три основных уровня и соответствующих им типа идеализованных объектов знания: идеальные объекты (научных картин мира ), абстрактные объекты (теоретических схем) и эмпирические объекты (экспериментальных ситуаций). Какого же типа объект эксплицируется с помощью понятия Методическая организация экспериментов создаётся, исходя из определённого, хотя и не всегда отрефлектированного, представления об изучаемом явлении и призвана обеспечить фиксацию особенностей его проявления в чистом виде. Схематизируя методическую организацию менделевских экспериментов, можно поставить им в соответствие определённую предметно-онтологическую интерпретацию понятия Основная функция эмпирических объектов, как особого рода научно-познавательных абстракций, связана с включением объектов реального опыта в познавательную ситуацию. Обеспечение отбора растительного материала для последующей гибридизации — вот та исходная роль, которую играет понятие Однако, эмпирическое содержание понятия Особенно выпукло двойственный характер содержания Особенностью предполагаемой теоретической схемы является несовместимость КР-признаков. Отношения между этими признаками таковы, что логически немыслимо, а онтологически невозможно существование объекта, обладающего такими признаками одновременно (Г. Де. Фриз назвал их позже признаки-антагонисты). В схеме гибридизации носителем каждого из Легко видеть, что такая схема имеет в виду вполне определённый тип онтологической картины явлений наследования (картины генезиса органического мира). Из альтернативных друг другу, конкурирующих в биологии Таким образом, неоднозначность понятия Предпосылочный характер понятия По собственному признанию Менделя, в основу методической схемы опытов он положил следующее наблюдение: «как показывают многочисленные опыты, общие признаки переходят неизменными к гибридам и их потомкам; напротив, каждая различающаяся пара признаков соединяется в новый признак, который подвергается обыкновенно изменениям» (Мендель 1968, Что же это за «многочисленные опыты?» На эту роль, очевидно, в последнюю очередь могут претендовать те «неустойчивые и неопределённые» (по отзыву Менделя) результаты, к которым пришли признанные авторитеты в области исследования гибридов. В своей статье Мендель неоднократно ссылается на своих предшественников, но, по мнению историков генетики (V. Orel, F. Weiling), на его работу мог оказать реальное влияние только один из них Здесь самое время обратить внимание на ту черту, которая отличала исследовательский подход Менделя от традиционного, но была присуща научной деятельности и другого великого биолога XIX века Ч. Дарвина. Этой чертой является включение в научный обиход результатов сложившейся, предметно-практической деятельности человека в области животноводства и растениеводства. Текст статьи демонстрирует, что для пояснения смысла и значения полученных результатов Мендель практически не апелирует к работам учёных предшественников. Наоборот, их результаты истолковываются им в свете собственных исследований. Апеллирует же он прежде всего к опыту садоводов, выводящих новые сорта декоративных растений. Поэтому, говоря о «многочисленных опытах», Мендель скорее всего, имел в виду практику выведения новых сортов культурных растений путём гибридизации, широко распространённую в Моравии (Orel 1977). Основательность подобного гипотетического суждения может быть подтверждена сравнением того, что писал о «многочисленных опытах» Мендель с описанием методической схемы гибридизации в фундаментальном труде Ф. Дибла (Diebl 1835), одного из учителей Менделя, на лекциях которого он и познакомился с богатой моравской селекционной практикой. «Искусственное или гибридное оплодотворение между растениями двух различных сортов или пород, писал Дибл, не отличающихся друг от друга в существенных свойствах и различающихся лишь немного в менее существенных, часто применяется в садоводстве с той целью, чтобы этим путём получить разнообразие корней, клубней, цветов или плодов, или же разновидностей» (цитируется по: Орёл 1977). Связано же это было с тем кардинальным обстоятельством, что именно для практики выведения новых сортов характерно предметно-практическое выделение отдельных признаков (свойств, удовлетворяющих пищевые, эстетические, другие потребности человека). Оперирование отдельными признаками (то есть приобретение желательных и устранение нежелательных) путём скрещивания, как отдельными наследуемыми единицами, передающимися потомству, создаёт определённые предпосылки для их дальнейшей объектно-онтологической интерпретации. Оно же лежит фактически в основе языка и методической схемы опытов Менделя. Недаром Мендель сам был опытным садоводом-любителем В пользу такого происхождения понятия Тем самым, у нас есть определённые основания полагать, что именно «путём схематизации взаимодействий, осуществляемых в практике эпохи» (в данном случае практики садоводов-гибридизаторов), то есть объективно воспользовавшись оестествлением гибридизаторской практики как принципом идеализации явлений наследования, Мендель и пришёл к понятию константно различающихся признаков и через него к методической схеме опытов, открывших дорогу экспериментальным исследованиям этого явления. 6.3. Закон развития гибридов и его модельное выражениеСогласно тексту статьи задачей первой опытной серии менделевских исследований было обнаружить «изменения для каждой пары различающихся признаков и установить закон, по которому они переходят в следующих друг за другом поколениях» (Мендель 1968, В первом поколении, как известно, все гибридные растения от каждой пары родительских форм были внешне идентичны и обладали только одним из пары Во всех последующих поколениях встречались только три формы растений (различие форм устанавливалось здесь в отношении Тем самым Мендель установил инвариантное соотношение трёх форм потомства гибридов «закон развития каждой пары различающихся признаков» (Мендель 1968, Первая семиотическая модель (алгебраическое выражение) в тексте статьи появляется для фиксации эмпирически найденного Менделем «закона». «Если обозначить через A один из пары константных признаков, например доминирующий, через a рецессивный и Аа гибридную форму, в которой оба признака соединяются, то получится выражение: А + 2Аа + а обозначающее ряд развития… для каждой пары различающихся признаков» (Мендель 1968, Из того обстоятельства, что в тексте статьи подобная описательная модель ряда развития впервые встречается при обсуждении Менделем результатов первого опыта первый серии, в принципе не следует, что таков же был порядок её появления в ходе самого исследования. Скорее наоборот, есть определённые основания считать, что в ходе самой творческой работы Менделя потребность в специальном символическом языке и модельном представлении процесса гибридизации возникла в ходе организации второго опыта первый серии. Ведь даже в самом тексте проведение и результаты первого опыта Мендель описал сначала полностью вербально и только потом ввёл символические обозначения и зафиксировал «закон развития» в виде формального алгебраического выражения. Проведение же и результаты второго опыта уже с самого начала описываются с использованием введённых символов. Связано это с тем обстоятельством, что, если в первом опыте необходимо было различать только 3 гибридные формы (одна пара Таким образом, можно полагать, что символические изображения появились как средства организации и протоколирования результатов полигибридных опытов и только в дальнейшем взяли на себя и функцию моделирования (представления и замещения) процесса гибридизации (ряда развития). В тексте статьи Мендель показывает, что все эмпирически выявленные во втором опыте первый серии формы гибридных растений, различающихся Так, обсуждая результаты скрещивания форм гороха с двумя парами Тем самым, в ходе исследования обнаружилась несомненная продуктивность описательной модели закона развития. Образование комбинационного ряда прямое доказательство независимости поведения различных пар Знаками Тем самым, описательная модель становится средством идеализации (теоретизации) результатов эмпирического исследования. Ещё более сложный характер сопоставлений обнаруживается за обозначением доминирующего гибридного признака (формы) Аа. То, что Мендель выбрал составной знак, объединяющий символы доминирующего и рецессивного признаков не случайно. В нём формально выражены две эмпирические особенности гибридной формы. Но, в итоге, объективное содержание описательной модели гибридной формы вышло за пределы наблюдаемого отношения между признаками, ибо формально-логически гибридное растение оказалось обладателем сразу двух членов пары Следовательно, несмотря на продуктивность, описательная модель оказывается дефициентной (внутренне противоречивой). 6.4. Объяснительная модель развития гибридовПервая часть менделевской статьи завершается обобщением, согласно которому «потомки гибридов, соединяющие в себе несколько существенно различных признаков, представляют собой члены комбинационного ряда, в котором соединены ряды развития каждой пары различающихся признаков» (Мендель 1968, Описанная в этой части работа Менделя над проблемой гибридизации, представлена организованной и проведённой как индуктивное исследование процесса передачи Совсем иной характер у второй части, содержащей лишь один раздел — «Половые клетки гибридов». «Результаты, — начинает его Мендель — к которым привели вышеописанные опыты побудили к дальнейшим исследованиям, которые в случае успеха должны дать объяснение свойств (женских) зачатковых… и пыльцевых клеток гибридов» (Мендель 1968, В целом текст этого раздела построен следующим образом. Сначала излагается теоретическая схема образования зачатковых и пыльцевых клеток у гибридов, содержащих «факторы» («задатки»), соответствующие То, что Мендель во второй серии опытов шёл от теоретической схемы к её верификации, вряд ли подлежит сомнению. Каким же путём он пришёл к самой теоретической схеме? Ответ на этот кардинальный вопрос можно попытаться найти, отправляясь от изложения Менделем решения задачи теоретического обоснования эмпирических исследований. В свете различения контекстов «обоснования» и «открытия» законов наследования это изложение следует отнести в первую очередь к контексту их обоснования (на что указывает и гипотетико-дедуктивный характер изложения). Смысл и значение подобных логико-теоретических построений обнаруживается в полной мере в том решении, к которому они в итоге приводят, тем более, что и решаются такие задачи всегда с конца (контекст «открытия»). В конце же раздела Мендель демонстрирует, что введённых им теоретических средств достаточно, чтобы показать идентичность описательной модели «закона развития» её теоретическому аналогу. Завершается же он известным равенством:  Где в правой части содержится «закон развития», выраженный на языке Таким образом, если следовать логике указанного противопоставления, то на венчающее контекст обоснования «равенство» можно взглянуть не как на конечную, а наоборот, как на исходную точку теоретического объяснения «закона развития» гибридов в самой творческой работе Менделя. Дефициентность описательной модели мы будем рассматривать, в свою очередь, в качестве того движущего противоречия, разрешение которого потребовало перехода к разработке объяснительной модели процесса наследования — то есть в качестве объяснительного принципа нашего анализа. Можно ли выявить аргументы в пользу такого представления в самом тексте менделевской статьи? Следует отметить, что, несмотря на наличие четырёх членов в объяснительной модели, указанное равенство устанавливает соответствие между изображениями всего трёх различных форм потомства гибридов, поскольку сам Мендель установил тождество зачатковых и пыльцевых клеток в процессе размножения  Чтобы сделать соответствие более наглядным, можно записать объяснительную модель в той форме, которую она приняла в классической генетике. Тогда это равенство примет вид: АА + 2Аа + Каждая из трёх растительных форм изображена дважды. Причём, если константные формы в объяснительной и описательной модели отображены Мы уже отмечали, что объективное содержание знака гибридной формы (признака) в описательной модели внутренне противоречиво: согласно ему один и тот же организм оказался обладателем сразу двух членов пары Мендель не ограничился только эмпирическим исследованием гибридов и гибридизации, а перешёл к плану теоретического обоснования полученных результатов. Этот переход в значительной степени определила его мировоззренческая ориентация на методологические принципы (нормы и идеалы научной деятельности), сложившиеся в русле наук физико-математического цикла. Согласно им, завершение исследования требовало объяснения полученных результатов, теоретической их интерпретации. В поисках оснований для подобной интерпретации Мендель в первую очередь должен был обратиться к модели «закона развития» гибридов, которая на этом этапе становилась выразителем основной сути явлений наследования. Более того, само это обоснование не могло быть ничем иным как поиском теоретического эквивалента открытого Менделем «закона развития» гибридов. Такой специфический интерес непосредственно стимулирует осознание внутренней противоречивости описательной модели как результата совмещения в ней по сути дела двух различных планов (феноменально-описательного и теоретико-объяснительного). Установка на преодоление двойственного характера описательной модели путём утверждения в ней единого теоретико-объяснительного взгляда на процесс наследования естественный результат такой рефлексии. На этом пути Менделю предстояло бы решить проблему, как, взяв за основу теоретической интерпретации «закона развития» уже существующий в ней элемент описательной модели, избежать связанного с ним противоречия. Гибридная форма Аа, с точки зрения актуального обладания Выбор в качестве таких единиц Если символ Аа интерпретировать как обозначающий соединение в гибриде «половых клеток формы Но Менделю хорошо было известно, что «насколько охватывает опыт, везде подтверждается, что константные потомки образуются только тогда, когда зачатковые клетки и оплодотворяющая пыльца однородны, причём те и другие обладают способностью давать совершенно одинаковые индивиды, как это происходит при нормальном оплодотворении чистых видов» (Мендель 1968, Причём, как это следует из сущности полового способа размножения, константные формы образуются тогда, когда соединяются одинаковые «половые клетки», принадлежащие разным родителям. Но ведь выражение для «ряда развития» отражало распределение потомства, полученного в результате самооплодотворения гибридной формы. Той формы, которая в свете нового истолкования образована соединением «половых клеток формы Больше того, никаких других половых клеток (в данном случае Аа) быть не должно, для того, чтобы в результате их соединения получить объяснительную модель «ряда развития». Тогда, чтобы его объяснение было полным, Менделю потребовалось бы ответить ещё на один вопрос. На вопрос о количественном соотношении «половых клеток форм  Другим её изображением и является менделевская «объяснительная» модель «ряда развития»: Так как «ряд развития» отражает пропорциональные отношения разных форм в гибридном поколении, то для его образование должно выполняться условие — «половых клеток форм Обобщением полученной объяснительной схемы на случай нескольких пар Другими словами, найденное им решение лежало на пути введения новой онтологической интерпретации (принципа идеализации) модельного изображения гибридной формы. Оно было истолковано как изображение сочетания не Таким образом, основная линия менделевских исследований соединила квазиидеальный объект эмпирического исследования ( А основными этапами на таком пути стало: открытие эмпирического «закона развития» гибридов; создание на базе введённых семиотических средств его продуктивной и одновременно дефициентной описательной модели; введение новой теоретической интерпретации объяснительной модели, преодолевшей исходную дефициентность первичной идеализации (теоретизации) явлений наследования. | |

Примечания | |

|---|---|

| |

Оглавление | |

| |