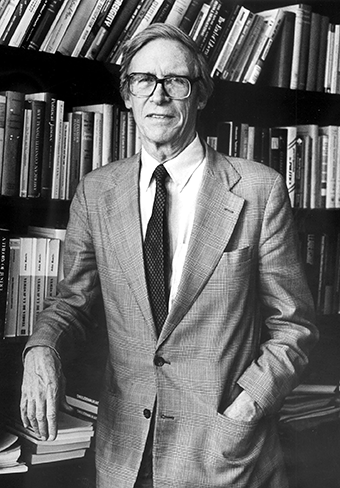

Джон Роулз (John Bordley Rawls; | |

Предисловие редактора русского изданияПоявление на русском языке книги Дж. Роулза «Теория справедливости» представляется событием немаловажным. Будучи одним из значительнейших трудов в области политической философии в XX веке, этот труд особенно нужен в нынешней России, где собственно политическая философия зачастую подменяется публицистикой или пересказами идей. Известность как автора, так и его главного труда огромна. По меткому выражению одного из философов, эту книгу на Западе либо читали все, либо притворяются, что читали. Для книг такого масштаба это типично, потому что само существование их формирует стиль мышления, на фоне которого ознакомление с детальной аргументацией не представляется уж столь существенным. Но при одном условии — книга должна быть в распоряжении тех вдумчивых читателей, которые являются одновременно и творцами интеллектуальной атмосферы в обществе, и критиками. В данном случае необходим именно такой читатель, поскольку книга трудна. Отмеченные особенности дают представление о том, с какого рода сложностями пришлось встретиться при подготовке перевода книги. В наибольшей степени это касается терминологических проблем. Отсутствие какого-либо канона в русскоязычной литературе вполне объяснимо, поскольку отсутствует и сама литература. Поэтому приходилось принимать терминологические решения, исходя из следующих соображений. Многозначность таких английских терминов, как «good», «right», «fair», «value» и так далее, гибко приспосабливаемая автором в контексте книги к однозначному, прочтению, при переводе на русский язык приводит к неоднозначности, объясняемой несовпадением контекстов. Нужно было выбрать термины, которые не давали бы повода к неоднозначному их толкованию. На этом пути переводчик встречается со многими трудностями. Например, термин «right» в соответствующей русской литературе переводился как «должное», «подобающее», «правильное» и так далее. Ясно, что каждое из этих значений имеет важную философскую коннотацию, и выбор термина нами производился, исходя из философского контекста (в частности, философии Канта, ввиду важности кантианской интерпретации многих исходных положений Роулза). Однозначный выбор русских терминов, предложенный в данном издании книги, мотивирован ещё и таким тезисом, какой сам Роулз активно использовал в своей книге, а именно: «экспликация есть элиминация». Вводя перевод некоторого термина, мы предлагаем рассматривать его не в связи с его обыденными или техническими значениями, а как термин, служащий целям понимания предлагаемой автором концепции. Конечно, при этом максимально сохранялась привычная терминология. Следует отметить, что в книге Роулза активно используется терминология из математики, а также из аналитической философии. Поэтому в переводе была предпринята попытка сохранения (там, где это уместно) специфики соответствующих контекстов. Кроме того, максимально избегалась латинизация терминологии, и там, где это было возможно, вводились русские термины, а не иноязычные кальки. Наконец, все терминологические решения производились на основании обращения к тем источникам, к которым по ходу текста апеллировал сам автор книги. Прекрасно осознавая, что не все предложенные терминологические решения покажутся безупречными, хочется заверить читателя, что они являются результатом, используя терминологию Роулза, «обдуманных суждений» и «осмотрительной рациональности». В работе над переводом книги принимали участие Появление этой книги на русском языке стало возможным: благодаря, в первую очередь, Председателю Сибирского отделения Российской Академии наук академику Выражаю признательность также и моему давнему другу профессору Неоценимую помощь в получении материалов по книге и подготовке контракта по авторским правам оказала Клаудиа Букхольтц (Claudia Buckholts) из Издательства Гарвардского университета. Без дружеской поддержки всех упомянутых лиц и организаций выход этой книги был бы вряд ли возможным. Полагаю, что предпринятые при этом всеми участниками проекта усилия будут способствовать благородному делу поддержания культуры. В. В. Целищев. Предисловие автора к русскому изданиюС чувством удовлетворения представляю это предисловие к русскому изданию «Теории справедливости» 1, которое в основном следует предисловию к французскому изданию 1987 года. Несмотря на значительную критику в адрес этой работы, я всё ещё разделяю основной её замысел и защищаю её центральные доктрины. Конечно, как и следовало ожидать, многие вещи сейчас я хотел бы сделать Поскольку предисловие к французскому изданию было первым и единственным, которое я писал для переводных изданий, пользуюсь удобным случаем, чтобы повторить, что в феврале и марте 1975 года оригинальный текст на английском был значительно переработан для немецкого издания этого же года. Насколько мне известно, эти изменения были включены во все последующие переводные издания, Перед тем как прокомментировать важные изменения в исходном тексте, и причины, по которым они были введены, я сделаю замечание относительно концепции, представленной в «Теории справедливости», концепции, названной мной «справедливость как честность». Я рассматриваю центральные идеи и цели этой концепции в качестве основы философской концепции конституционной демократии. Я надеюсь, что справедливость как честность будет считаться разумной и полезной концепцией, даже если она и не полностью убедительна для широкого круга глубоких политических вопросов, и тем самым представлять собой существенную часть демократической традиции. Основные цели и идеи этой концепции я изложил в предисловии к изданию на английском языке. Как я уже объяснял (второй и третий абзацы этого предисловия), я хотел разработать концепцию справедливости, обеспечивающую разумно систематическую альтернативу утилитаризму, который в той или иной форме длительное время доминировал в англосаксонской политической традиции. Главная причина поисков такой альтернативы была, я полагаю, в слабости утилитаристской доктрины как основания институтов конституционной демократии. В частности, я не верю, что утилитаризм может дать удовлетворительное объяснение основных прав и свобод граждан как свободных и равных личностей, что является требованием наипервейшей важности для обоснования демократических институтов. Я использовал более общее и абстрактное представление идеи общественного договора посредством идеи исходного положения. Убедительное объяснение основных прав и свобод и их приоритета было главной целью справедливости как честности. Вторая цель — объединение этого объяснения с пониманием демократического равенства, ведущего к принципу честного равенства возможностей и принципу различия 2. В исправлениях, сделанных мной в 1975 году, я попытался устранить некоторые слабые места издания на английском языке. Их я постараюсь сейчас показать, хотя боюсь, что многое из того, что мной будет сказано, не очень понятно без предварительного знакомства текстом книги. Не обращая внимания на это обстоятельство, скажу что одним из наиболее серьёзных недостатков было объяснение свободы; на этот дефект указал мне Харт в своём критическом обзоре 1973 года 3. Начиная с В этом эссе предпринята попытка ответить на наиболее важные, с моей точки зрения возражения Харта. Основные права и свободы и их приоритет должю гарантировать социальные условия равно для всех граждан, существенные для их адекватного развития, а также полного и осознанного применения двух своих моральных способностей — способности чувству справедливости и способности к концепции блага — то, что я назвал двумя фундаментальными случаями. Если кратко, первый фундаментальный случай состоит в применении принципов справедливости к базисной структуре общества через осуществление чувства справедливости граждан. Второй фундаментальный случай состоит применении способности граждан к практическому разуму и мысли при формировании, пересмотре и рациональном преследовании и концепции блага. Равные политические свободы, включая их справедливую ценность (идея, введённая в Второй серьёзный недостаток исходного текста на английском языке — это объяснение первичных благ. О них говорилось, как вещах, которых хотят рациональные личности, чем бы эти вещи ни были, а что это за вещи и почему их хотят — объяснялось при рассмотрении блага в Начиная с Было внесено много других изменений, особенно в Если бы я писал «Теорию справедливости» сейчас, то две вещи были бы рассмотрены Было бы лучше изложить его в терминах двух ситуаций выбора. В первой стороны должны были бы выбирать между двумя принципами справедливости, рассматриваемыми как целое, и принципом (средней) полезности как единственным принципом справедливости. Во второй — стороны должны были бы выбирать между двумя принципами справедливости и теми же самыми принципами, но с одним важным изменением: принцип (средней) полезности подставляется вместо принципа различия. (Два принципа после подобной подстановки я называю смешанной концепцией, и здесь предполагается, что принцип полезности при своём применении подвержен действию первичных принципов: принципа равных свобод и принципа честного равенства возможностей.) Использование двух этих ситуаций выбора имеет то преимущество, что позволяет разделить аргументы в пользу равных основных свобод и их приоритета и аргументы в пользу самого принципа различия. Аргументы в пользу равных основных свобод более сильны в рамках импровизации, потому что аргументы в пользу принципа различия включают более тонкие рассмотрения. Главная цель справедливости как честности достигается, когда становится ясно, что два принципа были бы приняты в первой ситуации выбора, или даже в третьей ситуации, в которой смешанная концепция второй ситуации выбора принята вместо принципа полезности. Я продолжаю рассматривать принцип различия в качестве важного принципа и использую его, предполагая, что (как во второй ситуации выбора) существует институциональный фон, который удовлетворяет двум предшествующим принципам. Но лучше Ещё одна вещь, которую я сделал бы, — это более чёткое разделение идеи демократии с частной собственностью (введённой в Приведём, здесь две различные концепции цели политических институтов по ходу времени. В государстве благосостояния эта цель состоит в том, что никто не должен иметь стандарт жизни, ниже некоторого приемлемого уровня, и все должны получить определённую защиту от случайностей и несчастий, например, пособие по безработице и на медицинское обслуживание. Перераспределение дохода служит этой цели, когда в конце каждого периода могут быть идентифицированы нуждающиеся в помощи. Такая система может позволить большие и ненаследуемые неравенства в богатстве, несовместимые со справедливой ценностью политических свобод (введённой в В противоположность этому, при демократии с частной собственностью цель заключается в том, чтобы осуществить идей общества как справедливой системы кооперации по ходу времени между гражданами как свободными и равными личностями. Таким образом, базисные институты с самого начала должны передать в руки всех граждан, а не части, средства производства, чтобы эти граждане были сотрудничающими членами общества. Упор делается как на постепенном распределении собственности на капитал и ресурсы по законам наследования, и честном равенстве возможностей, гарантированном образованием и обучением, и так далее, так и на институтах, которые поддерживают справедливую ценность политических свобод. Для того чтобы понять значимость принципа различия, он должен рассматриваться в контексте демократии с частной собственностью (или либерального социалистического режима), а не государства благосостояния: это принцип взаимности для общества, рассматриваемого как честная система кооперации между свободными и равными гражданами смежных поколений. Упоминание (несколькими строками ранее) либерального социалистического режима заставляет меня добавить, что справедливость как честность оставляет открытым вопрос о том, могут ли её принципы быть лучше реализованы некоторой формой демократии с частной собственностью, или же либеральным социалистическим режимом. Решение этого вопроса должно зависеть от исторических обстоятельств и традиций, институтов и социальных сил в каждой стране. В качестве политической концепции справедливость как честность, следовательно, не включает никаких естественных прав частной собственности на средства производства (но включает право личной собственности как необходимое условие независимости и целостности граждан), ни естественного права на управляемые предприятия, или же предприятия, находящиеся в народной собственности. Вместо этого предлагается концепция справедливости, в свете которой эти вопросы могут разумно решаться, с учётом конкретных особенностей каждой страны. Джон Роулз. Апрель, 1995 года. Предисловие к английскому изданиюПредставляя теорию справедливости, я пытался свести в согласованную систему идеи, высказанные мной в статьях, написанных за последние полтора десятка лет. Все центральные положения этих статей нашли отражение в книге, но в более детальном виде. Кроме того, в книге обсуждаются и такие вопросы, которые служат завершению теории. Изложение распадается на три части. Первая часть посвящена более детальной разработке тем, поднятых в статьях «Справедливость как честность» (1958) и «Распределительная справедливость: некоторые приложения» (1968). Три первых главы второй части соответствуют, правда, с многими дополнениями, темам статей «Конституционная свобода» (1963), «Распределительная справедливость» (1967) и «Гражданское неповиновение» (1966). Вторая глава последней части рассматривает проблемы, обсуждавшиеся в статье «Смысл справедливости» (1963) (Упомянутые статьи опубликованы в следующих изданиях: Justice as Fairness, The Philosophical Review, Вероятно, мне следует объяснить цель моей книги. Длительное время доминирующей систематической теорией в современной моральной философии была некоторая форма утилитаризма. Одна из причин этого в том, что утилитаризм был представлен блестящими писателями, которые возводили воистину впечатляющее как по объёму, так и по тщательности строение. Мы иногда забываем, что великие утилитаристы — Юм и Адам Смит, Бентам и Милль, были выдающимися социальными теоретиками и экономистами, и моральная доктрина, разрабатывавшаяся ими, была приспособлена к нуждам их более широких интересов и составляла лишь часть более объёмной схемы. Критиковавшие их часто делали это с более узкой точки зрения. Они говорили о неясности принципа полезности и замечали кажущиеся противоречия между многими положениями теории утилитаризма и нашими моральными чувствами. Но критики не преуспели в построении и систематической разработке противоположной утилитаризму концепции. Итогом этой ситуации стало то, что мы часто должны выбирать между утилитаризмом и интуитивизмом. Наиболее вероятным выходом из положения является принятие некоторого варианта принципа полезности, ограниченного на интуитивистский лад предположениями, имеющими зачастую ad hoc характер. Такой подход не является иррациональным, и нет никакой гарантии, что вообще можно сделать Я попытался обобщить и представить в виде теории высокой степени абстракции традиционную теорию общественного договора, выдвигавшуюся Локком, Руссо и Кантом. Я надеюсь, что теория эта может быть развита таким образом, чтобы устоять против тех серьёзных возражений, которые до этого были часто фатальны для теории общественного договора. Более того, предлагаемая мной теория представляет систематическое рассмотрение справедливости, альтернативу традиционно доминирующему утилитаризму, превосходящую его по многим параметрам. Результатом является теория, которая в высшей степени напоминает теорию Канта. И я подчёркиваю, что никоим образом не претендую на оригинальность в этом отношении. Основными являются классические идеи, довольно хорошо известные. Моё намерение состоит в том, чтобы организовать эти идеи в более широкую схему путём использования некоторых упрощающих приёмов, что позволит оценить силу классических идей. Цели книги будут полностью достигнуты, если она позволит увидеть более ясно основные структурные особенности альтернативной концепции справедливости, которая содержалась в неявном виде в договорной традиции, а также укажет пути дальнейшей разработки теории. Из всех традиционных теорий эта концепция, я полагаю, наилучшим образом согласована с нашими обдуманными суждениями справедливости и поэтому представляет подходящий моральный базис демократического общества. Это большая книга, и не только Есть, однако, опасность того, что без рассмотрения аргументов последней части теория справедливости не будет понята правильно. В частности, следует указывать на важность следующих разделов: Заглавия параграфов, предисловия к каждой главе и указатель позволят читателю составить представление о содержании книги. Нет смысла комментировать его, добавлю лишь, что я старался избегать обширных методологических дискуссий. Есть краткое обсуждение природы моральной теории в Не рассматривая большую часть глав Джон Роулз. Август, 1971 года. | |

Примечания | |

|---|---|

| |

Оглавление | |

| |