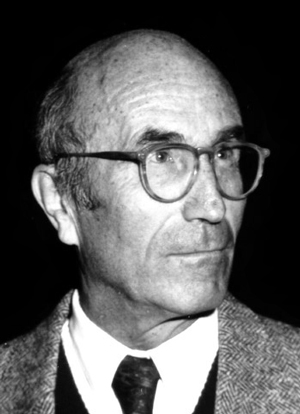

Никлас Луман (Niklas Luhmann; | |

Биография и деятельность | |

|---|---|

| Имя: | Луман Никлас (Niklas Luhmann). |

| Дата и место рождения: | 8 декабря 1927 года. Люнебург, Германия. |

| Дата и место смерти: | 6 ноября 1998 года. Эрлингхаузен, Германия. |

| Гражданство: | |

| Деятельность: |

|

| Научная сфера: |

|

| Область интересов: | |

| Текст статьи: © Ф. Н. Голдберг. В. С. Александров. Подготовка электронной публикации и общая редакция: © Центр гуманитарных технологий. Главный редактор: Агеев А. В. Информация на этой странице периодически обновляется. Последняя редакция: 31.01.2026. | |

Никлас Луман родился 8 декабря 1927 года в Люнебурге (Германия). Окончив гимназию, с 1946 по 1949 год изучал юриспруденцию в Университете Фрайбурга, после чего недлительное время занимался частной юридической практикой. С 1954 по 1962 год работал в Администрации земли Нижняя Саксония, в Министерстве по делам культуры. В Никлас Луман — автор более 70 книг и около 400 научных статей по теории общества, социологии общественных систем, права, экономики, политики, искусства, религии, управления, которые переведены на многие языки мира. Первый очерк Лумана «Функция и причинность» вышел в 1962 году. Каждый последующий год учёный публиковал новую монографию. Наибольшую известность ему принесли работы: сборники статей под общим названием «Социологическое просвещение» (шесть выпусков соответственно опубликованы в 1970, 1975, 1981, 1987, 1990, 1995 годах), «Правовая система и правовая догматика» (1974), «Власть» (1975), «Функция религии» (1977), «Общественная структура и семантика» (1978), «Политическая теория в государстве всеобщего благоденствия» (1981), «Социальные системы. Основы всеобщей теории» (1984), «Экономика общества» (1988), «Общественная наука» (1990), «Социология риска» (1991), «Общественное право» (1993), «Общество общества» (1997) и многие другие. Никлас Луман примыкает к функциональному подходу в социологии и определяет социологию как «системный анализ социальных образований». Согласно Луману, общество, как и мир в целом, не имеет ни центра, ни единой основы. Реально не существует ничего, кроме отношений и возможностей отношений, а предметность — не более чем эпифеномен языка. Основополагающей характеристикой систем и сред является комплексность — пространство возможностей «переживания и действования». Луман отвергает существование систем как объективированных феноменов, акцентируя свою концепцию на присущем миру различении систем и сред как зон с меньшей и большей комплексностью соответственно. Такое отграничение происходит через самореференцию — установление самотождественности, самосоотнесение. Существование системы предполагает редукцию комплексности — отбор возможностей, обеспечивающих её существование. Психические и социальные системы, в отличие от биологических и механических, рассматриваются как смысловые. Смысл означает наличие поля неактуализированных возможностей и является формой редукции комплексности. Элементами психических систем, по Луману, являются мысли, элементами социальных — коммуникации. Люди являются не элементами социальных систем, а частью их среды. Коммуникация несводима лишь к трансляции информации, она включает в себя сообщение, собственно информацию и понимание сообщения получателем. Она является смысловым, самореферентным процессом и сводится к действиям. Основой возникновения социальности, согласно Луману, являются «двойные контингенции» — взаимная неопределённость позиций участников общения. «Двойные контингенции» вызывают необходимость согласования перспектив, в результате чего и возникают самореферентные социальные системы. Необратимость времени обусловливает событийный характер элементов системы и их существование как операций. По Луману, неотъемлемым свойством системы является её оперативная закрытость: элементы (операции) системы отсылают к другим её элементам (операциям). Соответствие операций самотождественности системы означает самонаблюдение системы. Самонаблюдение, организованное по правилам, заданным системой, является самоописанием, определяющим структуру возможных наблюдений. Луман относит начало самонаблюдений и самоописаний современного общества к XVIII веку. Различение операций и наблюдений предполагает иного наблюдателя, наблюдающего за тем, как система себя наблюдает (наблюдение второго порядка и кибернетика второго порядка). Луман акцентирует взаимосвязь процессов распада и самовоспроизводства систем. Распад системы предопределён мгновенным характером её элементов — событий. Фактором распада системы является время. Среда постоянно предъявляет к системе новые требования и система посредством собственных операций воспроизводится с учётом этих требований. Как правило, такое самообновление системы предполагает предшествующее её разложение. Элементы системы — события — определены лишь тем, что произошло до них и что может произойти после них. Как результат, распад системы — постоянный процесс, противостоять которому система может только структурированием. Понятие «структура» у Лумана фиксирует рациональную упорядоченность деятельности. Общество, согласно Луману, является аутопойетической (самовоспроизводящейся) системой. Структура аутопойетической системы задаёт возможность самовоспроизводства системы с учётом изменения условий среды. Таким образом, структура обеспечивает не устойчивость системы, а её обновление. Структурирование социальных систем происходит на основе ожиданий, упорядочивающих процесс распада систем. Структура ограничивает допустимые в системе отношения и обеспечивает системе такое количество «внутреннего руководства», которое может сделать возможным самовоспроизводство. Структуры социальных систем являются структурами ожиданий, «они суть структуры ожиданий… для социальных систем, поскольку те придают временной характер своим элементам как действиям-событиям, нет иной возможности для образования структуры». Ожидания получают социальную релевантность и | |

Луман Никлас

Публикации |

|---|

Квортруп Ларс: Общественная система образования — введение в педагогическую теорию Никласа Лумана21.03.2021 Ларс Квортруп (Lars Qvortrup) — профессор Университета Южной Дании, историк, политолог, специалист в области медиа и коммуникации. В 1998 году опубликовал книгу «Гиперкомплексное общество» (Lars Qvortrup: Det hyperkomplekse samfund. — Gyldendal, 1998), в основе которой лежат мысли Никласа Лумана (Niklas Luhmann, |

Луман Никлас: Риск и опасность03.07.2013 Niklas Luhmann. Soziologische Aufklärung. Opladen: Westdt. Verlag. 5. Konstruktivistische Perspektiven.1990. |

Луман Никлас: Власть19.09.2010 Niklas Luhmaim. Macht. Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 1988. Луман Никлас. Власть. — Перевод с немецкого: |

Луман Никлас: Мировое время и история систем. Об отношениях между временными горизонтами и социальными структурами общественных систем18.08.2010 Журнал «Логос» — |

Луман Никлас: Что происходит и что за этим кроется? Две социологии и теория общества20.07.2010 Теоретическая социология. Антология: В 2 ч. Составитель и редактор: |

Луман Никлас: Почему необходима системная теория?03.06.2010 Hvorfor «Systemteori». // Jacobsen J. H. (Hg.) Autopoiesis: En introduktion til Niklas Luhmanns verden af systemer. Kopenhagen: Forlaget poitisk revy, 1992. |

Луман Никлас: Формы помощи в процессе изменения общественных условий10.05.2009 «Социологический журнал», |

Луман Никлас: Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества26.03.2009 Niklas Luhmann. Tautologie und Paradoxie in der Selbstbeschreibungen der modernen Gesellschaft. Zeitschrift fur Soziologie, 1987, Hft. 1, |

Луман Никлас: Невероятность коммуникации05.03.2009 Луман Н. Невероятность коммуникации. — Перевод с немецкого |

Луман Никлас: Что такое коммуникация?20.02.2009 «Социологический журнал», |

Луман Никлас: Реальность масс-медиа07.07.2008 Niklas Luhmann. Die Realitat der Massenmedien. Sozialwissenschaften I GWV Fachverlage Gmbh, Wiesbaden 2004. Никлас Луман: Реальность масс-медиа. — Перевод с немецкого: |

Луман Никлас: Понятие риска06.04.2007 Niklas Luhmann. Der Begriff Risiko. In: N. Luhmann. Soziologie des Risikos. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1991, |

Луман Никлас: Понятие общества01.03.2007 Niklas Luhmann. Pogem druzbe. Teorija in Praksa 28 (1991). |