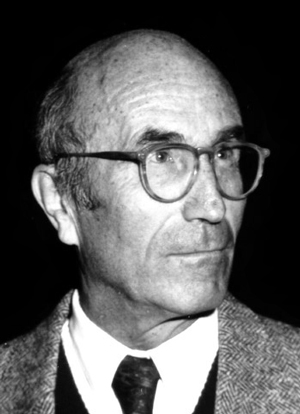

Никлас Луман (Niklas Luhmann, | |

Предисловие переводчикаНиклас Луман все годы своей профессуры провёл в одном университете. В 1968 году, занимая кафедру общей социологии и социологии права только что открытого Билефельдского университета, он произнёс знаменитую речь «Социологическое просвещение», которая не только стала программой новой социологии Лумана, основанной на теории систем, но и дала название многотомной серии его трудов. В 1993 году, выходя в отставку, он произнёс прощальную речь, которая менее всего походила на подведение итогов. По существу, она стала программным документом нового этапа в идейной эволюции Лумана и может служить введением ко всем его теоретическим публикациям IС самого своего возникновения социология пыталась реагировать на два очень разных вопроса: «Что происходит?» и «Что за этим кроется?» (Эта формулировка восходит к «Логико-философскому трактату» Л. Витгенштейна («Die Welt ist alles, was der Fall ist»). Критическое обсуждение этого варианта перевода не привело пока к более удовлетворительным формулировкам. См. публикацию В. Руднева: Логико-философский трактат с параллельным философско-семиотическим комментарием. // Логос, 1999, Существует, однако, опасность, что это, такое быстрое, развитие, связанное синтеллектуальным и политико-экономическим крушением марксизма, приведёт также Фабрика проектов эмпирических исследований продолжает работать, исходя из предпосылки, что благодаря обращению к реальности можно решить, что истинно, а что неистинно. Тем самым добываются деньги и рабочие места для продолжения исследований. Критическая социология продолжает считать, что она удалась, а общество не удалось. Общество и критика взаимно экстернализируются. Теоретические дискуссии имеют место — хотя преимущественно это происходит под знаком постмодерна, иначе говоря, тут хватаются за существовавшие в прошлом позиции, которые нельзя изменить, но по отношению к которым можно дистанцироваться через их интерпретацию. То же самое относится В этой триаде, где эмпирия соотносит себя с внешним миром, критика — с самодостоверностью, а теоретические дискуссии — с прошлым, исчезает единство дисциплины. И, конечно, никто не решается вновь возвестить о нём как о Троице. Игра внутренней исследовательской свободы и (весьма различных) внешних референтов устанавливается сама собой. Сплошь и рядом считается само собой разумеющимся отказ от единства воззрения на мир, от единства описания общества, в каковом обществе само описание принимает участие (Иными словами, социология — это коммуникация, и как таковая она происходит в обществе. Социология — это самоописание общества, а не описание общества Быть может, трудно реставрировать данное различение. Но если это не получается, то следовало бы знать, по меньшей мере: почему не получается. Обрести единство через различение, обрести единство как единство различения — это кажется парадоксальной теоретической программой, но именно так и задумано. различённое есть одно и то же — в этом состоит наш исходный парадокс. Но на этом нельзя останавливаться. Парадоксы, как говорят логики, должны быть «развёрнуты». Они должны быть разняты в различениях, обе стороны которых могут быть маркированы, то есть идентифицированы. Так как парадокс лишь мерцает в себе, но как таковой не способен ничего породить, он должен быть заменён Нужно только смочь, — а ни о чём ином и не говорит отсылка к парадоксу как конечной формуле всех наблюдений и описаний. Нужно только смочь, и прежде всего, — именно тогда, когда использованное до сих пор различение больше не удовлетворяет и должно быть заменено на другое. «Парадокс», следовательно, — это некая формула функции, прагматичное понятие, дающее побудительный или тормозящий толчок в операциях ориентированного на теории исследования. Чисто практически оно служит, чтобы нагнать страху на себя и на других, без которого не обрести мужества предлагать глубинные изменения в теории. Вопрос о единстве различения может быть поставлен лишь с помощью другого различения, которое тогда, конечно, на момент его использования, должно сделать невидимым свой собственный парадокс. Если посмотреть на имеющиеся публикации, на «состояние исследований», то эти рассуждения вовсе не новы. Правда, в повседневном применении методологий всё ещё можно обнаружить представление, будто включение парадоксов в теоретические конструкции логически несерьёзно. До сих пор ещё находит горячее одобрение и тезис Канта, что появление антиномий предвещает конец метафизики. Но существует, однако же, в теологии и риторике (а также, впрочем, IIВооружившись этой информацией о работе с парадоксами, мы возвращаемся к социологии. Различение вопросов «что происходит?» и «что за этим кроется?» мы рассматриваем как такое различение, которое до сих пор позволяло социологии не рефлексировать своё единство, то есть именно единство этого различения. Но как же работали до сих пор, с каким результатом Первый, имевший, безусловно, наибольшие последствия опыт удвоения вопроса «что происходит?» за счёт вопроса «что за этим кроется?» принадлежит, как известно, Карлу Марксу. На самом деле основание для свободных цен на зерно — не ожидаемое снижение цен на хлеб, как утверждают Пиль и Кобден, но, как выводит из своей теории Маркс, связанная с этим возможность снижения заработной платы. До Маркса национальная экономия была естественной наукой о рациональном человеческом поведении в ситуации хозяйствования; да и сегодня с помощью математических моделей или теорий рационального выбора она преследует сходные цели, стараясь получить прочное базовое знание в этой области. Маркс ставит вопрос: чьё знание это знание? И другой: каким образом знающий приходит к тому, чтобы поверить в своё знание и не видеть того, что нельзя видеть посредством этого знания? Знанию даётся новая формулировка: оно является идеологией, а основание незнания усматривается в том, что иначе капиталисту зримо предстанет его гибель (мы бы предпочли сформулировать это Даже если сегодня уже не соглашаются с необходимыми здесь решениями о понятиях, близость к парадоксу всей его теоретической программы остаётся впечатляющей. При всех заслугах критики [капитализма] никто так и не удосужился объяснить, почему же Поскольку речь идёт о теории столь высокого ранга, удивляет то мужество, с каким эпигоны [Маркса] пытаются выйти из затруднений посредством всё более и более слабых концептов, которые вводились ими впоследствии. Сказанное относится не только к преобразованию теории [Маркса] в социальную философию и экономическую программу, но прежде всего — к близким ей исследовательским направлениям в социальной науке. Так, например, представители американского движения «Critical Legal Studies» (Критические исследования в области права [англ.] — Исчерпание этой связанной с «диалектикой» возможности [построения и обоснования] теории обнаруживается уже в «Диалектике Просвещения» [8]. Ибо диалектика в современном (Кант/Гегель, Маркс) смысле требует движения через отрицание (будь то даже «имманентная критика»), которая находит своё позитивное завершение в Совсем другой концепт обнаруживается у Эмиля Дюркгейма, прежде всего в его диссертации «О разделении общественного труда» (1893) Также и эта теория была затем переформулирована неоднократно, отчасти в более абстрактной форме. Например, Толкот Парсонс исходит из того, что имеется общий эволюционный закон, согласно которому общество реагирует на увеличение дифференциации увеличением генерализации символических (то есть общепринятых) ценностных представлений, благодаря которым единство системы Третий пример мы берём из так называемых эмпирических исследований, которые сегодня проводятся со всем профессиональным искусством, составляют главную часть исследовательской работы в социологии и методологически оправдывают притязание дисциплины на научность. Здесь, прежде всего, статистический анализ данных, полученных, специально для этого анализа, ведёт к познавательным результатам, которые можно получить лишь таким путём: к открытию, как можно было бы сказать вместе с Паулем Лазарсфельдом, «латентных структур» [11]. Также и здесь есть факты, репрезентированные «сырыми данными», а есть потусторонний мир связей, который можно сделать видимым только посредством анализа данных. Такой подход сам себя называет «эмпирическим», поскольку здесь предполагается, что на обоих уровнях можно продемонстрировать реальность и исключить ложные предпосылки. Претензия заключается, стало быть, в том, чтобы суметь доказать как факт то, что кроется, тогда как в других случаях речь, скорее, шла о том, чтобы интерпретировать общественное значение фактов в свете того, что за ними кроется. Это различие отражается Тем самым постоянно разоблачаются механизмы неравного распределения в обществе, которые слишком явным, неоспоримым образом противоречат общепринятому требованию равенства. Этот контраст между однозначной ценностью и однозначным миром фактов до известной степени делает излишним вопрос «что за этим кроется?» Можно удовлетвориться грубыми допущениями о влиянии малых клик или доминирующих классов, которые все оборачивают себе на выгоду. И можно затем прямо, независимо от правильности такого объяснения, перейти к моральным и политическим призывам. Как известно, небезрезультатным. От Маркса и вплоть до Дюркгейма, да, впрочем, и впоследствии, продолжали (причём на обоих уровнях, которые здесь обсуждаются) совершенно непосредственно верить в то, что этический долг учёного — содействовать благу человечества. И если сегодня постулируется этика науки, то это прежде всего признак того, что такая вера в этический долг уже не самоочевидна. Здесь, возможно, дело в том, что не удаётся разработать удовлетворительную этическую теорию и добиться согласия относительно её критериев, но прежде всего, пожалуй, этой самоочевидности больше нет потому, что высокая сложность, каузальная необозримость, неизбежные риски решения и проблема того, как поступать с людьми, которые сами не знают, как с самими собой поступать, — всё это сопротивляется как регулированию, основанному на науке, так и этическому регулированию. Но потому пропадает также связующее звено, которое позволяло переводить фоновое знание в практические или приближённые к практике предложения. IIIЭтот анализ, проведённый на довольно значимых примерах, позволяет нам сформулировать следующую проблему: как и зачем знание о том, что скрывается, вводят обратно в общественный мир фактов? Современный научный этос не склонен усматривать здесь тайное знание и использовать семантическую фигуру тайны, чтобы признать и отклонить вопрос о смысле сокрытого мира как двойника [этого мира фактов] [13]. Различие двух вопросов: «Что происходит?» и «Что за этим кроется?» нуждается в единстве. «Оно образует диалектическую проблему» как сформулировали бы это в определённой философской теоретической традиции. Но и независимо от этого нельзя игнорировать, что социология стремится не просто оставить различение уровней как есть, в состоянии различённости, но тем или иным образом привести само различение обратно, к одной из его сторон, на уровень фактов. Что касается этой проблемы, то в настоящее время социология тут больше не одинока. Конечно, вопрос заостряется Например, в этот вопрос упирается математическое исчисление, посредством которого Спенсер Браун реконструирует арифметику и булеву алгебру [14]. Речь идёт об исчислении, которое маркирует различения и тем самым предполагает наблюдателя, который использует различение, чтобы обозначать одну сторону, а не другую. Вначале исчисление ещё не может учитывать наблюдение, но затем быстро обнаруживается, что сам предполагаемый (но не встроенный [в исчисление]) наблюдатель есть различение, а именно, различение наблюдателя и того, что он наблюдает. «An observer, since he distinguishes the space he occupies, is also a mark» (то есть маркирование различения) (Наблюдатель, поскольку он различает пространство, которое он занимает, тоже есть метка [англ.] — Для Спенсера Брауна проблема кристаллизуется в понятии формы, которая есть не что иное, как граница, которая прорисована в мире, так что возникают две стороны и нужно решить, на какой стороне следует начинать операции, на какой стороне ты хочешь обозначить, «что происходит», и какая другая сторона, следовательно, «за этим кроется». К весьма сходным идеям приходит Жак Деррида, развивая ту критику онтологической метафизики, начало которой положили Гуссерль и Хайдеггер. Также и здесь понятие формы теряет свою образную округлённость (morphe) и рассматривается как маркирование надреза, во всяком случае — как след, который оставило за собой нечто (более) не видимое [18]. Форма охватывает лишь присутствующее, и метафизика держалась за это отличие. Однако присутствующее обязано собой отсутствующему, которое делает возможным его явление, a difference, следовательно, обязано собой differance (Имеется в виду, конечно, термин Ж. Деррида. См. Derrida J. La difference. // Derrida J. Marges — de la philosophie. P., Minuit, 1972. В физике можно было бы сначала вспомнить о законе энтропии. Он предсказывает, что всякая замкнутая система, то есть прежде всего мир, у которого нет ничего вне его, имеет тенденцию к растрате различий в энергии, к их выравниванию и, в конечном счёте, к тому, чтобы завершиться стабильным состоянием, в котором уже нет никаких различий. Встал вопрос: что происходит, если в таком мире с тенденцией к энтропии есть наблюдатель, который видит, что происходит, и его это не устраивает? Например, демон Максвелла, который способен рассортировать существующее на позитивное и негативное. Отличие наблюдателя в том, что он может различать (Игра слов: наблюдатель «macht Unterschied» буквально: «делает различие», К подобным же рассуждениям подталкивает и физика микромира. Всё, что в ней может наблюдаться, наблюдается, говорит она, благодаря физикам и их инструментам. Однако сами их наблюдения пользуются физикой и имеют физическое действие, меняющее то, что может наблюдаться. Иначе говоря, мир производит физиков, чтобы иметь возможность самому себя наблюдать. Но что происходит с миром, который таким образом должен продуцировать различие, чтобы иметь возможность самому себя наблюдать? Есть ли тогда мир различие? Или нет? Или верно и то, и другое? А если так, то кто тогда наблюдатель, который различает обе эти версии наблюдаемого мира? На подобные же проблемы натолкнулся и Готхард Гюнтер, пытаясь создать операциональную диалектику, способную интегрировать множество — временно и социально различных — субъектов. Что же в таком случае ещё могло бы быть «духом»? Или саморефлексией некоторого (даже и бесконечного) единства? И какая логика годилась бы для этого? В результате [Гюнтер исходит из] предположения, что мир явно содержит части, потенциал рефлексии которых выше, чем у целого [19]. Но если имеются такие горячие клетки рефлексии, которые Даже если идти от языка как среды (Здесь использован термин Medium, который появляется у Лумана сравнительно поздно, когда, опираясь на работы Фрица Хайдера, он начинает переносить акцент с различия системы и мира на различие среды и формы. — Теория познания «радикального конструктивизма» означает, в конечном счёте, что всякое познание есть конструкция мира в мире. Правда, оно должно работать с помощью различения самореференции и инореференции, понятий и предметов, аналитических и синтетических истин. Но это всегда только внутренние различения, которые структурируют собственные операции познания, но никогда не смогут покинуть ту систему, которая с их помощью «исчисляет» мир [20]. Внутренние различения обязаны [своим существованием] оперативной замкнутости [системы] относительно окружающего мира, обязаны своими различиями этому безразличию. И если старый скептицизм ещё печалился IVВсе эти теоретические эволюции разделены границами дисциплин и почти не соприкасаются между собой. Даже социологам, даже в теоретических кругах ничего об этом не известно. Поэтому задачи эмпирического исследования и задачи «вопрошания о том, что за», социология рассматривает как две различные целевые ориентации, иногда — как принципиальный (если не идеологический) спор о том, на что она должна ориентироваться как особая специальность, но она не рассматривает их как две стороны одной формы — своей формы. Тем не менее здесь явно существует Что за этим кроется? Что там meta ta physikd! (Игра слов: метафизика как учение о первоначалах бытия и «Метафизика» — сочинение Аристотеля, название которого — «то, что идёт за физикой» — дано систематизатором, поместившим комплекс соответствующих работ философа после «Физики «, то есть работ о природе. — Как известно, в истории предпринимались попытки подойти к проблеме таким образом, что наблюдатель утверждал себя как мыслящее сознание, а оно себя — как субъект. Это означало, что мышление субъекта не меняет мир объектов, но только обозначает его как истинный или неистинный. Не случайно почти в одно и то же время в философии Рене Декарта совершается этот апофеоз самое себя удостоверяющего мышления, Субъект мог утверждать себя только на основании двузначной логики. Лишь с помощью собственного различения истинного и неистинного он мог возвыситься над миром объектов. Как бы VИ без дополнительных аргументов ясно, что социология может описывать общество только в обществе. Для этого ей требуется коммуникация как необходимый вид операции — а затем ещё плановые органы, деньги на исследования, доступ к объектам исследования, а для всего этого — общественный престиж, который настолько же зависит от результатов исследований, насколько они от него зависят. Пусть социология считает, что больше не может вновь обнаруживать своё собственное знание в общественной практике, — такие наблюдения годятся для научных публикаций [22], но не для переговоров о бюджете или заявок на проекты. Во всяком случае, социология есть лишь в обществе, не вне общества. Если захотят узнать более точно, в каком качестве она есть в обществе, то ответ будет: в качестве науки. Иной основы для работы у социологии нет [23]. Об этом говорит уже двойственная перспектива двух её вопросов. Поскольку социологии приходится быть наукой, она ставит вопрос «что происходит?» Поскольку она интересуется вопросом «что за этим кроется?», системой отсчёта для неё является система общества. Различие в постановке вопроса есть, следовательно, различие в системах отсчёта, с которыми должна иметь дело социология. Она не может избежать ни того, что она научна, ни того, что она общественна. Однако в обоих случаях она есть внутренний наблюдатель системы, в [операциях] которой она соучаствует, а это делает присущий ей способ наблюдения как логически, так и теоретически сложным. Во всяком случае, она уже не может рефлектировать себя в рамках различения субъекта и объекта, как если бы она была субъектом, а общество или наука — её объектом. Её опыт, [говорящий о] каузальном воздействии её собственных исследований, о так называемых self-fulfilling или self-defeating prophecies (Самоисполняющихся [или] саморазрушающихся пророчеств [англ.] — Но это — только малая часть проблем, с которыми сталкивается социология; здесь действительно будет достаточно попыток методологически проконтролировать своё участие в объекте или, по примеру физики, перевести его в теорию. Кроме того, следует принять во внимание, что уже объект социологии, общество, есть сам себя описывающий объект [26]. Правда, это увеличивает логические и теоретические трудности, однако одновременно придаёт им определённый смысл и направление и, если сравнивать с совершенно расплывчатыми дискуссиями о «постмодерне», позволяет выявить перспективы для дальнейшей работы над теорией общества. Здесь полезно будет наблюдение, что наблюдатель должен всегда использовать различения, то есть сначала расщепить наблюдаемое, чтобы суметь обозначить нечто, а не иное. Делая это, он одновременно отличает себя самого (как то, что остаётся немаркированным) от того, что он наблюдает. Самоописанием общества может поэтому называться лишь то, что общество отличает себя самое от того, что не есть общество, а тем самым одновременно отличает описание как операцию или центр рефлексии, совершающий последовательность операций, от того, что описывается. Таким образом, в процессе общественного самоописания всегда возникают две немаркированных области: то, что не есть общество (то есть его окружающий мир, если принять за основу теорию систем), и то, что в нём изготавливает описание. Это важные и одновременно актуальные идеи. Оставим пока в стороне социологию. Тогда дело будет выглядеть таким образом, как если бы то, что не есть общество, в настоящее время описывалось под углом зрения экологии. В результате общество оказывается системой, которая сама себе экологически угрожает — техникой, войнами, рыночным и промышленным использованием естественных ресурсов и не в последнюю очередь демографическими изменениями, то есть производством и сохранением слишком большого количества людей. Тогда общество есть то, что объясняет эти новейшие изменения, а тем самым и свою угрозу самому себе — как бы это «объяснение» ни выглядело. Общество есть также то, что должно скорректировать развитие. Быть может, секуляризуя проверенный рецепт: лекарство от греха — пост. А кто описывает? Отвечая на этот вопрос, нельзя ошибиться: средства массовой информации печатная пресса и электронные технологии распространения коммуникации. Конечно, не техника как таковая, но именно социальная система, которая её применяет, использует код «информация / не информация» и принимает решение об отборе. (Код «информация / не информация» оказывается, таким образом, в числе других бинарных кодов, специфичных для тех или иных систем. Так, наука использует код «истина / не истина «, искусство — «прекрасно / безобразно», политика — «пребывание в правительстве / пребывание в оппозиции» и так далее. Техника лишь распространяет то, что отобрано как информация социальной системой. — Мы не ошибёмся, предположив, что в ежедневном ворохе сообщений средств массовой информации кристаллизуется то, что можно было бы назвать нормальным знанием или, несколько более рискованно, common sense (Здравым смыслом [англ.] — Равным образом и тот, кто описывает, система средств массовой коммуникации, невидима для себя самой. Во всяком случае, что касается её функции: фиксировать то, что наблюдается как общество. Даже если созданы рекурсивные петли, даже если газеты критически сообщают о газетах или телевидение становится темой для телевидения, с этим не связана рефлексия различений, согласно которым совершается отбор: что рассматривать, а что — нет. Перед исследованиями по данной тематике, даже самыми разрозненными, это ставит вопрос: какое значение средства массовой информации имеют для того, что общество наблюдает как общество [27]. Однако сама социология в свою очередь, пока она рассматривала себя как инстанцию рефлексии общества, не сумела проявить к этому достаточного интереса. Имеется множество исследований о критериях отбора в средствах массовой коммуникации, и ясно также, что то, что здесь сообщается, не обязательно служит просвещению общества относительно себя самого. Так, например, было замечено, что ежедневные сообщения о малых и больших катастрофах скорее отупляют, прежде всего потому, что событие уже произошло, вместо того, чтобы направить внимание на тенденции, имеющие, возможно, катастрофические последствия [28]. Это затем даёт повод для социологической «критики» общества и свойственного ему коммерческого давления на средства массовой коммуникации и злоупотребления ими как агентами своей «культурной гегемонии» [29]. Но это ещё не даёт ответа на «стоящий за этим» вопрос: «Как вообще возможно, что общество само себя описывает, и кто компетентен совершать описания?» Наверное, на вопрос: «Кто описывает общество?» — социология ответила бы, что это делает социология. Но такой ответ примечательным образом обнаруживал бы слепоту на оба глаза: и применительно к вопросу «что происходит?», и применительно к вопросу «что за этим кроется?» VIМы вовсе не требуем, однако, чтобы социология приняла к сведению своё увольнение от дел. Если социология желает быть наукой рефлексии общества, если намерена всерьёз отнестись к этой задаче, она должна приспособить свои теоретические ресурсы для её выполнения; прежде всего, она должна принять во внимание то обстоятельство, что система общества есть система, которая описывает себя самое. Может быть, здесь стоило бы для начала обратиться к попыткам, предпринятым в такой же проблемной ситуации, то есть сориентироваться на все те теоретические построения, в которых делается попытка поставить вопрос: «Как мир может сам себя наблюдать: будь то физическим образом, как способ жизни, посредством сознания или, наконец, коммуникации?» Через понятие субъекта такие постановки проблемы были прежде соотнесены с инстанцией, с действующим началом, которое можно и должно было трактовать с помощью предикатов, то есть, по меньшей мере, сказать, что оно есть. А это должно было дать повод к тому, чтобы спросить, в чём же согласны между собой все (эмпирически различные) субъекты, то есть каковы а priori данные условия их познания, действования и суждения. Сколько бы ни встраивали в неё критику метафизики, сколько бы ни переключали с вопросов «что?» на вопросы «как?», всё равно философия субъекта ещё не могла обойтись без абстракций genos’a (Рода [греч.] — Эта теория субъекта была всегда Этот концепт субъективных описаний, который всегда требует гарантирующих объективность моментов в субъекте, следовало бы заменить теорией описывающих самое себя систем. Легко видеть, что это во многом — конструкция, параллельная классической фигуре субъекта. Самоописания возможны, только если система может отличать самое себя от иного, то есть если она может различить в референциях своих описаний самореференцию и инореференцию. Об этом говорили и применительно к субъекту, Но теперь дело состоит только в том, чтобы не ограничивать эту идею процессами сознания и обобщить её. Ведь и коммуникация, поскольку она различает информацию и сообщение и синтезирует их в понимании, тоже образует точно такую же структуру различения и одновременного процессуального совершения самореференции (сообщения) и инореференции (информации). Если понимать общество как объемлющую социальную систему всех коммуникаций, которая внутренне оперирует с помощью различения самореференции и инореференции, тогда речь идёт о социальной системе, замкнутой на уровне операций [operativ], которая не предполагает никакого внешнего наблюдателя, а даже если такой и был бы (будь то Бог или эмпирически индивидуализированное отдельное сознание), то у неё не было бы к нему доступа на уровне операций. Социология, которая как наука может учредиться лишь на основе коммуникаций, могла бы внести свой вклад только во внутреннее описание этой системы, но не могла бы занять внешней позиции наблюдения, потому что это значило бы замолчать. Если социология намерена описывать общество как описывающую самое себя систему (а как иначе?), она одновременно описывает тем самым свою собственную позицию в своём объекте. Как наблюдатель она включается в наблюдаемое ей (именно это и деконструирует различение субъекта и объекта, потому что субъект должен понимать себя как крошечную частицу своего объекта). Тем самым, в силу своей диспозиции, она постоянно вынуждена делать «аутологические» заключения — заключая от своего предмета к себе самой [33]. Эти предварительные теоретические положения отнюдь не исключают того, что социология инсталлирует себя в обществе как внешнийнаблюдатель; только возможно это по отношению не к самой системе общества, а лишь к частным системам в обществе или к тому, что называют повседневной коммуникацией. Для этого ей необходимо разработать теорию дифференциации общества, позволяющую описывать науку ( О статусе таких внешних описаний внутри общества сегодня много дискутируют [35]. В общем и целом, в распоряжении социологии ещё нет теоретических средств, чтобы говорить о «местных теориях» функциональных систем, о Боге или справедливости, об образовании или максимизации прибыли. Во всяком случае, форма наблюдения не может быть лучшим знанием или критикой, потому что (как это должна видеть сама социология) в функционально дифференцированном обществе нет для этого авторитета или «метапозиции». Но можно увидеть смысл в том, чтобы описывать то же самое с помощью иных различений, а то, что «местным» кажется необходимым и естественным, изображать контингентным и искусственным. Тем самым можно было бы как бы создавать избыточный потенциал структурной вариации, который может дать наблюдаемым системам импульсы для выбора. Это различие наблюдения внутри общества связано также со способом наблюдения, свойственным средствам массовой коммуникации, со структурой обыденного знания, на которую они оказывают влияние, Эти далеко ещё не использованные возможности внутреннего внешнего описания, конечно, не помогают разрешить основную проблему: как должно общество как охватывающее единство быть описано изнутри, если описание происходит в описываемом, то есть меняет то, что оно описывает? Этот вопрос подробно изучался применительно к сознанию, и ответ на него (если воспользоваться нашей терминологией) состоял в различении операции (быть деятельным, жить) и наблюдения (рефлексии). Теперь он повторяется применительно к обществу. Состояние теории в отношении таких вопросов в настоящее время неясно и неопределённо. Нельзя даже сказать, что проблема видится в социологии с необходимой чёткостью. Во всяком случае, теория систем, если поднять её на возможный в настоящее время понятийный уровень теории самореферентных систем, может выступить со своим предложением. На уровне операций самореференция означает, что системы могут отличать свои операции от всего остального, а на уровне системы это значит, что система внутри себя располагает различением системы и окружающего мира [37]. Таким образом можно, по крайней мере, показать, что коммуникация в системе может происходить через различие системы и окружающего мира. Тогда всё дело в том, как теория понимает это различие, то есть как она определяет операции, посредством которых система сама отличает себя от окружающего мира. Это напрямую затрагивает оживлённо дискутируемые ныне проблемы экологической способности к выживанию современного общества, иначе говоря, возможности воспроизводства малой приспособленности системы к своему окружающему миру [38]. На этом же уровне находится проблема малой приспособленности общества к людям, которые в современном обществе понимают себя исключительно как индивидов, то есть как самонаблюдателей. Если взяться за радикально конструктивистскую переработку всех социологических перспектив, в том числе и перспектив теории систем, сюда добавится ещё Если и дальше следовать в этом направлении, то никуда не деться от разрыва с традицией — в том, что касается ограничений (двузначной) логики истинности, что касается преимущественно онтологической, ориентированной на различение «бытие/небытие» метафизики VIIЗначит, и от разрыва с традицией социологической? Этот вопрос возвращает нас к исходной теме: к раличению вопросов «что происходит?» и «что за этим кроется?» Или к различению позитивной и критической социологии. Поначалу можно было бы подумать, что речь идёт теперь просто о том, чтобы сделать ещё один шаг в применении этой схемы, о критике критической социологии и, по возможности, о конструктивистской деконструкции позитивистской методики. Но это значило бы недооценить радикальность теоретического изменения, исходящего от наблюдающих систем [41]. Теперь ответ на вопрос «что происходит?» должен был бы быть таким: [происходит] то, что наблюдается, включая наблюдение наблюдения. Ответ на вопрос «что за этим кроется?» теперь должен был бы быть таким: [кроется] то, что при наблюдении не может наблюдаться. Но это и есть всегда уже предполагаемое «unmarked space» (Немаркированное пространство [англ.] — Может быть, уровень абстрактности этого разрешения нашего классического различения покажется чрезмерным и вызовет вопрос: «Как с этих заоблачных высот вернуться обратно к социологии?» Но ответ относительно прост: «Через определение операции наблюдения, которая, если она актуализируется, производит социальные системы». А это — коммуникация. Социальные системы суть самореферентные системы, основная операция которых, коммуникация, постоянно вынуждает их наблюдать самое себя (как сообщение) и иное (как информацию) [42]. Действие [Einsatz] этой операции тоже может ещё наблюдаться в модусе наблюдения второго порядка. Но это никогда не приводит к полной прозрачности — ни системы для мира, ни мира для системы. Потому что ни «unmarked space», ни единство различения, которое в тот или иной момент используется наблюдателем, наблюдаться не могут. Тематизация не имеющего различий единства различия как единства возможна лишь в форме парадокса, то есть вводящей в заблуждение автоблокировки наблюдателя, который сразу же должен перестать [быть наблюдателем] — или развернуть парадокс, то есть перейти к новым различениям и обозначениям. Об этом ещё можно сказать. И о недостижимости мира ещё можно говорить. Делать присутствующим сейчас — это, если воспользоваться формулировкой Жака Деррида, «la trace de la trace, la trace de l’effacement de la trace» [43] (След следа, след стирания следа [фр.] — До сих пор социология, поскольку она не ограничивалась тем, что просто доверяла своей научности, соединяла оба вопроса «что происходит?» и «что за этим кроется?» посредством понятия латентности. Сама латентность должна была оставаться латентной; таким образом, речь идёт о аутологическом понятии, самое себя имплицирующем, однако же и самое себя дезавуирующем. Оно могло иметь отношение только к одному наблюдателю и только к одному наблюдателю первого порядка, но одновременно оно было понятием наблюдения этого наблюдателя, то есть понятием наблюдения второго порядка. Если же теперь социологическая теория радикально перенастраивается на отношение наблюдения второго порядка и тем самым рефлектирует свою собственную социальность, то исчезает старое онтологическое (относящееся к бытию) понятие латентности. Само различение латентного и явного, кажется, исчерпало свои возможности. Латентности трансформируются в контингенции. Поэтому и всякое первое различение должно пониматься как контингентное. Это получается в результате сведения всякой теории к нуждающемуся в разрешении парадоксу проведения различений. Тогда от всех объективных латентностей (которые «могут происходить») остаётся лишь один импликат всякого совершения наблюдений, а именно, ненаблюдаемость своей собственной операции (иначе говоря: парадокс ненаблюдаемости совершения наблюдений in actu) (В действии [лат.] — Если контингенция действительно является «собственной ценностью» современности, то есть тем, что оказывается неизменным, прочным, когда коммуникация ведётся в модусе наблюдения второго порядка, то задача социологической теории может состоять только в том, чтобы реализовать эту форму в обществе, то есть в том, чтобы копировать форму в форму. Тогда её [социологии] идея истины заключалась бы уже не в (проверенном и поддающемся дальнейшей проверке) согласии её высказываний с её предметом, но в некоторого рода конгруэнтности формы; иначе говоря, в некотором Конструктивные требования к теории были бы, следовательно, весьма высоки, располагаясь в тех сферах, о которых и не догадывается нынешняя социологическая методология [47]. Всю теорию современного общества следовало бы, что касается понятий, сконструировать так, чтобы приходилось менять каждое понятие (снова подчеркнём: каждое различение), которое должно войти в такую теорию. Такая теория бы создавалась бы исключительно на свой риск, и она одновременно попыталась бы воплотить в себе высшую степень способности вызывать общественный резонанс. У неё не было бы ни функции отражать, ни функции репрезентировать. Свои ограничения она брала бы не как нечто заданное «природой» или «сущностью» своего предмета, но должна была бы сконструировать их сама. Тем самым она оказалась бы своим собственным методом. Но таким образом она была бы моделью общества в обществе, которая «информирует» о своеобразии этого общества. Вот каков был бы её результат: освободить самодисциплинирующие возможности наблюдения, которые не привязаны к привычным в повседневной жизни или в функциональных системах возможностям наблюдения. Всё остальное — вопрос о сложности, которую ещё можно реализовать при столь строгих условиях. Если бы это удалось, у нас было бы общество, которое само себя описывает с помощью социологии. А что за этим кроется? — Да ничего! | |

Примечания | |

|---|---|

| |