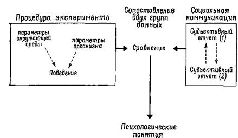

«Мозг — это машина, создающая модели, подобные себе». Крейк. Главная проблема нейропсихологического исследования состоит в том, чтобы определить, в каком отношении и до какой степени мозговые процессы и психологические функции скоординированы между собой. В первой части книги мы стремились разработать связный язык, связную систему терминов на основе экспериментов и наблюдений за функционированием простейших механизмов организации мозга. Во второй части мы обратимся к изучению психологических функций путём экспериментального анализа вербальных отчётов о субъективных переживаниях. На протяжении последней половины XIX века субъективный опыт редко был предметом научного изучения. Вместо этого внимание исследователей было сосредоточено на инструментальном или вербальном поведении, как таковом. Такой подход был, в общем, весьма успешным для количественного описания факторов внешней среды, оказывающих влияние на поведение. Но он был менее пригоден для изучения параметров самого организма, наряду с факторами внешней среды определяющими его поведение. При таких обстоятельствах особенно возрастает ценность экспериментов, в которых помимо параметров внешней среды регистрируются и некоторые физиологические показатели. Важно, однако, отметить, что нельзя обойтись без такого поведенческого подхода, хотя многие клинические неврологи и физиологи мозга игнорировали анализ соответствующей окружающей среды, некритично отождествляя наблюдаемые ими физиологические и психологические процессы. Таким образом, психологические процессы стали изучаться, с одной стороны, бихевиористами и, с другой — физиологами. Первые бихевиористы провозгласили, что невозможно дать определение субъективных состояний и поэтому научный психологический язык должен полностью исключить термины, описывающие наши внутренние переживания. В то же время исследователи, имевшие медицинскую практику, потеряли всякий интерес к таким психологическим функциям, как волевое действие, аффективное состояние или воображение, В 60-е годы XX века поведенческая психология оценила основную идею гештальт-психологии о том, что субъективно переживаемое сознание является столь важной составной частью биологического и социального мира и что ей нельзя игнорировать при изучении поведения. Таким образом, «респектабельные» психологи начали изучение таких проблем, как познание, мышление и внимание. А к концу Это расширение круга проблем психологического исследования произошло, разумеется, в результате того, что была предпринята попытка строго определить те операции, которые делают возможным научное описание субъективных процессов. Мой собственный метод (см. Pис.

Это обращение к субъективным терминам не случайно. В ходе работы над этой книгой мне стало ясно, что определённого успеха можно было бы достигнуть, рассматривая взаимоотношения между мозгом, поведением и психологическими функциями именно в свете двухпроцессного механизма функционирования мозга. Может быть, такие образования, как образы и чувства, зависят от Гипотеза осознанияБольшинство неврологических и поведенческих исследований, посвящённых проблеме образа, было сосредоточено на разработке методики для определения того, каким образом протекает восприятие тех или иных структур. Как осуществляется этот процесс восприятия конфигураций сигналов? Этим вопросом интересовались не только психологи и неврологи, но и инженеры. Техническое моделирование «восприятия» структуры, безусловно, важно для таких проблем, как разработка машинного перевода и создание распознающих машин. В настоящее время устройства, реагирующие на конфигурацию сигналов, приобрели важное значение для конструирования роботов и автоматов, которые могут заменять человека во многих узкоспециализированных видах деятельности. Даже в элементарных автоматических устройствах важное значение приобретает создание соответствующего представления об окружающей среде, в которой должен действовать робот, а также сохранение этого представления в памяти. Такая машина (см. Pис.

Конечно, автомат может быть сконструирован таким образом, что ему не нужно будет обращаться к «карте»: черепаха Грея Уолтера (1966; см. Pис. Психологи в период расцвета бихевиоризма пытались объяснять поведение организмов и особенно процесс научения, не прибегая к понятию образа. Однако очень скоро стало ясно, что без такого построения, как «карта» (Tolman, 1932), объяснительные возможности бихевиористских наблюдений, хотя они, разумеется, и имелись, весьма ограниченны. Не так давно вновь было признано значение концепции образа: сторонники психологии познавательных процессов, анализируя процесс научения, опосредствованного речью, столкнулись с разнообразием процессов формирования образов, потребовавших неврологического обоснования. Почему же психологи колебались в отношении того, признать ли образ в качестве основного и эффективного объяснительного принципа? Это было вызвано двумя достаточно вескими причинами: 1) до недавнего времени было немного строгих экспериментальных данных (если они вообще были), говорящих о том, как происходит формирование образа, и 2) существовали большие трудности в понимании неврологического механизма, который созвдавал бы и сохранял бы — в соответствующей форме — пространственно закодированное представление о жизненном опыте организма. Причины таких колебаний существовали недолго. Недавние исследования поведения дали обоснование проблеме образа, а неврологические исследования, как и открытия в области изучения информационных процессов, сделали понятным механизм, вызывающий этот неуловимый процесс формирования таких «признаков». Изложению этих данных и посвящена настоящая и несколько последующих глав книги. Любая создаваемая нами модель процессов восприятия должна учитывать два обстоятельства: значение образа, включающего в себя часть субъективного опыта человека, а также тот факт, что существуют такие влияния на поведение, которые мы не осознаем. Инструментальное поведение и его осознание часто противоположны друг другу: чем эффективнее выполняемые действия, тем меньше мы их осознаем. Шеррингтон выразил этот антагонизм в следующем кратком тезисе: «Между рефлекторным действием и сознанием существует,

Реципрокные отношения между поведением и его осознанием, Привычные действия организма также являются результатом нервной активности. В случае, когда имеет место ожидание, входной процесс при повторении стимуляции, Нервные импульсы и медленные потенциалы являются двумя видами процессов, которые могут функционировать реципрокно. Естественно было бы предположить, что, чем эффективнее осуществляется процесс превращения структуры афферентных возбуждений в эфферентные, тем менее долговечна композиция, сформированная микроструктурой медленных потенциалов. При возникновении навыка и привыкания поведение становится рефлекторным — при этом более или менее устойчивые композиции узора медленных потенциалов соответствуют осознанию. Из этого следует вывод, что сами по сзбе динамические структуры нервных импульсов и поведение, которое ими вызывается, непосредственно не осознаются. Так, даже процесс речи остаётся неосознаваемым в тот момент, когда слова произносятся. Таким образом, я придерживаюсь традиционной точки зрения: из всех явлений, происходящих в нашем мозгу, мы осознаем лишь некоторые. Короче говоря, нервные импульсы, достигающие соединений, генерируют микроструктуру медленных потенциалов. Узор этой микроструктуры взаимодействует с тем, который уже имеется в нервной системе благодаря её свойству спонтанной активности и предшествующему «опыту». Это взаимодействие усиливается тормозными процессами, и весь процесс порождает эффекты, сходные с интерференцией динамических структур, возникающей вследствие взаимодействия одновременно появляющихся волновых фронтов. Таким образом, микроструктуры медленных потенциалов действуют как аналоговые кросс-корреляционные устройства, создавая новые рисунки, которые запускают динамические структуры выходных нервных импульсов. Вполне возможно, что быстрые изменения в сфере осознания отражают длительность корреляционного процесса.

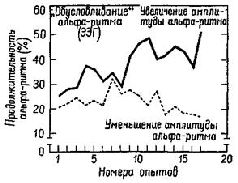

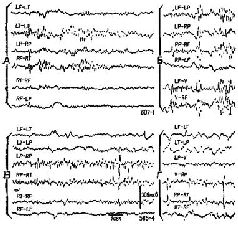

Какие факты подтверждают тезис, что электрическая активность соединений в центральной системе связана с процессом сознания? И, Камийя (1968) и другие (Galbraith

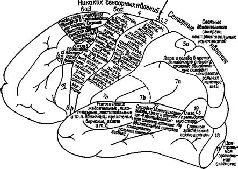

Более специфичными являются некоторые из недавних экспериментов Б. Либета (1966), в которых исследовался хорошо известный феномен. С тех пор как Г. Фритч (1880) и Э. Гитциг (1969) показали, что электрическое раздражение определённых участков мозга человека вызывает движение, нейрохирурги исследовали ней поверхность мозга, чтобы определить, какие реакции возникают в ответ на раздражение. Например, О. Форстер (1936) создал карту областей постцентральной извилины, раздражение которых вызывало ощущение в той или другой части тела (см. Pис.

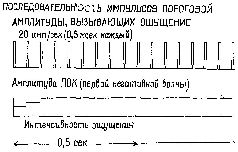

Так, ощущения покалывания или определённого положения тела в пространстве могут быть вызваны и при отсутствии каких-либо заметных изменений в самом теле, которые обычно переживаются пациентом как ощущения. Либет показал, что ощущение, вызываемое стимуляцией, возникает не сразу: проходит минимум полсекунды и максимум 5 минут, прежде чем пациент начинает ВосприятиеСформулированная в этой главе гипотеза имеет во многих отношениях решающее значение для последовательно развиваемой здесь точки зрения на функции нервной системы. Но она не бесспорна. В первой части книги был дан обзор логических операций, которые выполняются нервной системой. Здесь я хочу показать, каким образом эти операции делают возможным осознание организмом того, что происходит в данный момент Проблема состоит в следующем: если вы посмотрите на своего друга, а затем на его соседа, то вы сразу же понимаете, чем они отличаются друг от друга. Далее происходит небольшая интерференция — если только она действительно происходит — между тем, что вы видели в первый момент, и тем, что было воспринято в следующий. При слуховой форме коммуникации такое непрерывное быстрое узнавание — музыкальных фраз, фонетических сочетаний речи и так далее — обычное явление. Традиционный взгляд на функции нервной системы сталкивается со значительными трудностями при объяснении непосредственности, точности и видимой многомерности мимолётных восприятий. Здесь, должно быть, действует единый процесс. Но каким образом он действует? Д. Хебб детально рассмотрел эту проблему в первых трёх главах своего классического труда «Организация поведения» (1949). Он пишет: «Следует решить, зависит ли восприятие 1) от возбуждения специфических клеток или 2) от структуры возбуждений, местоположение которой не имеет значения». Хебб сделал следующий вывод: «Восприятие зависит от возбуждения специфических клеток в

Когда накопились нейрофизиологические данные, особенно полученные в микрозлектродных исследованиях Юнга (1961), Маунткасла (1957); Матураны, Леттвипа, Гипотеза, предложенная в первой части этой главы, говорит о том, что выбор, сделанный Хеббом, был единственно возможным и что возникновение структур возбуждения должно зависеть, конечно, от возбуждения специфических клеток, но что эти динамические структуры становятся в Когда Хебб писал свою книгу, существовали две основные точки зрения на функционирование нервной системы. Одна из них была хорошо обоснована, другая — нет. Первая касалась вопросов генерации нервных импульсов и их передачи через «инапсы. Другая имела отношение к электрическим полям, создаваемым потенциалами мозга. В. Кёлер построил свою гештальтистскую концепцию на основе этих неироэлектрических полей и потерпел неудачу, доказывая их повсеместное существование десять лет спустя после опубликования Хеббом своих взглядов.Так, ощущения покалывания или определённого положения тела в пространстве могут быть вызваны и при отсутствии каких-либо заметных изменений в самом теле, которые обычно переживаются пациентом как ощущения. Либет показал, что ощущение, вызываемое стимуляцией, возникает не сразу: проходит минимум полсекунды и максимум 5 минут, прежде чем пациент начинает

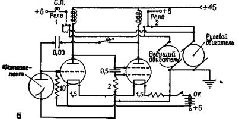

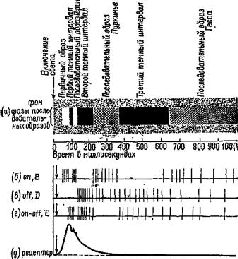

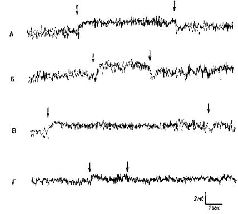

Я был счастлив, что смог принять участие в этих исследованиях. Экспериментальное наступление оказалось в целом успешным (КбЫег, 1958), и исследователи в моей лаборатории, а также в других лабораториях, регистрируя и вызывая в мозгу электрические поля постоянного тока, установили — их корреляции с функциями мозга и поведением (Gumnit, 1961; Stamm, 1961; Morrell, 1961). Всякий раз при стимуляции организма через тот или другой сенсорный вход (см. Pис.

Кёлер никогда не признавал экспериментов, проведённых Лешли (Lashley, Chow and Semmes, 1951), в которых для опровержения его теории и разрушения нейроэлектрических полей использовалась золотая фольга. Не признавал он также и экспериментов Сперри с перекрёстом нервных волокон (Sperry, Miner and Meyers, 1955), в которых использовались изолирующие полоски слюды. Но когда он познакомился с результатами эксперимента со вживлением дисков с алюминиевой пастой, он воскликнул: «Это опровергает не только мою теорию поля постоянного тока, но и всякую другую современную неврологическую теорию восприятия!» Позвольте мне коротко остановиться на тех данных, которые накопились в ходе этой дискуссии, чтобы рассеять такой мрачный взгляд на неврологию восприятия. Как было подробно показано в первой части книги, нервный импульс не является единственной важной электрической характеристикой нервной ткани. Другой характеристикой является микроструктура медленных потенциалов. Хотя последние близки к кёлеровским полям постоянного тока, они существенно отличаются от них тем, что они не диффузны, а строго локализованы на соединениях между нейронами или на дендритах и могут даже иметь вид миниатюрных спайков, которые чаще всего при распространении ослабевают. Проведение нервного импульса в любом месте нервной системы ведёт к образованию на соединениях микроструктуры медленных потенциалов. Когда нервные импульсы достигают синапсов, генерируются постсинаптические потенциалы. Они никогда не бывают единичными, а образуют динамические структуры афферентных воздействий. Когда постсинаптические потенциалы возникают в дендритных полях мозга, они часто оказываются недостаточно большими, чтобы немедленно вызвать разряд нервного импульса. Поэтому динамические структуры постсинаптических потенциалов образуют узор, который имеет сходство с фронтом волны. Но этот рисунок медленных потенциалов не является

Таким образом, структуры, образуемые на входе и выходе и принявшие форму микроструктуры медленных потенциалов, становятся источником третьей силы в нервной клетке. Всё это говорит против концепции «плавающего» поля как возможного нейрофизиологического механизма, обусловливающего целостный характер восприятия. Потребность в этом третьем источнике была обнаружена до его открытия. Лешли глубоко волновала следующая проблема: «Здесь мы сталкиваемся с такой дилеммой. Нервные импульсы проводятся по определённым, строго ограниченным путям, по сенсорным и моторным нервам Таким образом, Лешли предположил, что модель такой динамической структуры, возникающей в результате интерференции, была бы более адекватным объяснением этого феномена, чем любая из противоположных точек зрения. Однако он не имел ясного представления о такой модели, о том, каким образом может работать этот механизм. Он никогда не говорил о том, что «волны», генерируемые в результате прихода нервных импульсов, образованы хорошо известными классическими нейрофизиологическими процессами: синаптическими и дендритными потенциалами. Таким образом, он никогда не приводил аргументов в пользу существования микроструктуры соединений, в «Анатомические работы Лоренте де Но открыли в коре систему перекрёстных связей, которые позволяют возбуждению распространяться по поверхности коры в любом направлении. Многие соседние нейроны способны к взаимному возбуждению, и вся система организована как сеть с петлями различной длины и сложности. Последние способны передавать импульсы от одной клетки коры к другой, или повторно возбуждать те точки мозга, которые первыми испытали воздействие стимуляции, посредством систем с возвратной циркуляцией с различными характеристиками. Заключение о функциональных свойствах такой структуры организации может быть сделано с известной уверенностью. Возбуждение, возникающее в какой-либо точке, должно распространяться от неё по всей системе, поскольку угашение (возникающее в результате активации колец реверберации) будет возникать только после прохождения первоначального импульса. Если бы все системы были однородными, то возбуждение продуцировало бы серию радиально бегущих волн, так как первые волны возбуждения сопровождались бы волной угашения, за которой снова следовало бы возбуждение либо от последующих залпов, прибывающих по сенсорным путям, либо вследствие повторного возбуждения, возникающего на дальней границе зоны угашения. Длительность волн была бы одинаковой, ибо она» зависит от скорости проведения и рефрактерных периодов элементов всей системы. При наличии нескольких или многих точек возбуждения будут возникать интерферирующие динамические структуры. Чтобы представить себе более простую картину, отвлечёмся на время! от тех явлений, которые возникают в результате влияний от колец обратной связи; в этом случае происходило бы нечто аналогичное явлению распространения волн по поверхности жидкой среды. В такой системе интерференция волн создаёт структуру из гребней и впадин, которая характерна для всякого пространственного распределения источников волнового движения и остаётся примерно одинаковой на всей поверхности. Можно предположить, что В последующих главах мы рассмотрим наиболее современную и обоснованную точку зрения на «третью силу» в нейрофизиологии восприятия, представление о которой основано на признании существования двух типов микроструктур: нейронной микроструктуры и микроструктуры соединений. РезюмеПервые бихевиористы решительно отказывались от изучения субъективного опыта. В результате этого произошло значительное ограничение предмета психологии. Концепция двухпроцессного механизма функционирования мозга устраняет это ограничение, вооружая психологов объективными методами и понятийным аппаратом механизмов соединений, с помощью которых можно изучать перцептивные образы, а также эмоции и мотивы. | ||||||||||||||||||||||

Оглавление | ||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||