Структура рефлексов — классическая точка зрения В Чтобы разрешить противоречие между новыми данными и ранее широко распространённой теорией, необходимо остановиться на истории вопроса. В работе Шеррингтона «Интегративная деятельность нервной системы» сформулирована классическая концепция организации рефлексов. Эта концепция не только дала толчок большому числу нейрофизиологических исследований (D. Lloyd, 1959), но оказала даже ещё более глубокое влияние на психологическую мысль. Шеррингтон, пытаясь определить единицу анализа поведения «спинального» препарата, который он изучал, рассматривал организацию рефлекса следующим образом. «Возможно, «простой рефлекс» является чисто абстрактным понятием, так как все части нервной системы связаны воедино и, вероятно, ни одна из них не в состоянии участвовать в какой-либо реакции, не воздействуя и не испытывая воздействия со стороны других частей, причём вся система, несомненно, никогда не находится в состоянии полного покоя. Однако понятие «простая рефлекторная реакция» оправданно, хотя и несколько проблематично (Шеррингтон, 1969. —

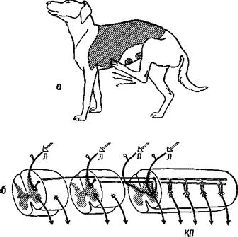

Представления Шеррингтона основаны на ранних экспериментах Белла (1811) и Мажанди (1822). Эти исследователи успешно использовали анатомические данные о том, что каждый соматический периферический нерв в месте соединения со спинным мозгом разделяется на две главные ветви: на вентральный и дорсальный корешки. Перерезка дорсальных корешков нервов конечности собаки вызывает анестезию (полную потерю чувствительности) этой конечности без какого-либо заметного изменения характера её двигательных реакций (моторной функции). Перерезка вентральных корешков нервов конечности вызывает её паралич без всякого изменения чувствительности. Результаты этих экспериментов были настолько важны, что они были обобщены в закон (закон Белла и Мажанди), который гласит, что входные и выходные сигналы в нервной системе передаются по изолированным путям. Поэтому входные нервы были названы афферентами (ad + fего = приносить), а выходные — эфферентным» (ех + fero = выносить) (см. Pис. Длительное время из закона Белла и Мажанди делали вывод, что все афференты являются сенсорными (то есть связанными с сенсорными рецепторами) нервами, а все эфференты — моторными (то есть связанными с сокращающейся мускулатурой). Это обобщение получило своё отражение в знаменитом понятии! рефлекторной дуги Шеррингтона. Рефлекторная дуга является нейрологическим выражением бихевиористского подхода к анализу психологических процессов в терминах простого соответствия между входом организма (стимулами) и выходом (ответами). Эфферентный контроль входа — петля обратной связиПересмотр концепции рефлекторной дуги стал необходим

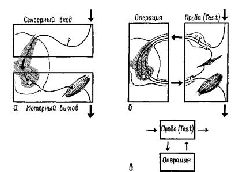

Такой пересмотр классического понятия рефлекторной дуги начался с экспериментов, которые продолжали анализ функций нервных волокон, образующих вентральный корешок (см. Pис. Анатомический анализ показал, что одна треть этих волокон — группа волокон с маленьким диаметром, названная Ещё более интересные результаты были получены во время стимуляции

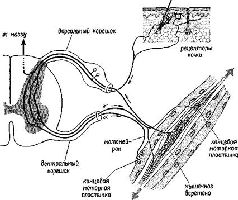

Вначале думали, что моторная система уникальна и центральный контроль над рецепторами существует только в двигательной системе. Однако очень скоро стали накапливаться данные о том, что кожные рецепторы (Hagbarth and Kerr, 1954), слуховой афферентный механизм (Galambos, 1956; Rasmussen, 1946; Desmedt, 1960; Dewson, 1968) и обонятельная чувствительность (Kerr and Hagbarth, 1955) также являются объектом прямой регуляции со‹ стороны центральной нервной системы. Не сразу удалось доказать существование эфферентного контроля зрительного входа; первые исследования (Granit, 1955; Hernandez-Peon and Scherer 1955) были подвергнуты критике потому, что ещё не найдены морфологически эфферентные волокна в сетчатке. Поэтому в моей лаборатории были проведены исследования в надежде, что эфферентный контроль над зрительным входом станет вполне реальным фактом. В этих исследованиях были использованы только что появившиеся компьютеры и микроэлектродная техника. Результаты опытов показали, что незрительные стимулы (звуковые щелчки и удары по лапе) вызывают ответы в зрительном нерве у кошек (мышцы которых, в том числе и мышцы зрачка, были обездвижены). Кроме того, электрическая активность сетчатки (измеряемая с помощью электроретинограммы) и афферентов, берущих начало в сетчатке, также меняется в результате такой незрительной стимуляции (Spinelli, Pribram and Weingarten, Наконец, как Механизмы опережающего возбужденияОдин процесс, участвующий в нейронном контроле над входом, отличается от до сих пор рассмотренных обратных связей. Интерес к нему возник после того, как великий немецкий физик и психофизиолог Герман фон Гельмгольц обнаружил некий парадокс в области восприятия. Он заметил, что зрительное изображение мира начинает прыгать, когда мы пальцем надавливаем на наше глазное яблоко. Напротив, при произвольном движении глаз или при движении ими в ответ на внешние стимулы зрительное изображение мира остаётся неподвижным. В обоих случаях при манипулятивном и обычном движении глаз зрительные структуры, проецирующиеся на сетчатку, идентичны. Гельмгольц сделал вывод, что обычный процесс восприятия должен, следовательно, включать некий механизм, рассчитывающий и корригирующий сигналы, поступающие от сетчатки, насколько это необходимо для получения неискажённого образа. Мертон (Brindley and Merton, 1960) проверил наблюдения Гельмгольца экспериментально. Он парализовал мышцы своего собственного глаза, а затем попытался двигать глазами. Оказалось, что изображение зрительного мира прыгало в том же направлении, в каком он пытался переместить свой взор. Было бы логично предположить, что в осуществлении коррекции, необходимой для обычного восприятия мира, принимает участие обратная связь от мышц глаза. Однако результаты экспериментов с параличом мышц глаза плохо согласуются с этой гипотезой, поскольку движение изображения зрительного мира не связано ни с какими сокращениями мышц. Кроме того, пути, проводящие проприоцептивные импульсы от мышц глаза, не были прослежены в мозгу, несмотря на многочисленные попытки это сделать. Все эти факты заставляют предположить, что существует

Неврологические «доказательства», подтверждающие существование опережающего, или, как пазвал его Тейбер (I960), «результативного разряда», были получены недавно. Однако они пока не являются ни прямыми, ни полными. Всякий раз, как возникают движения глаз, на высших уровнях сенсорной системы наблюдаются разряды нейронов (Bizzi, 1966a, 19666, Проба — Операция — Проба — Результат (Т—О—Т—Е)

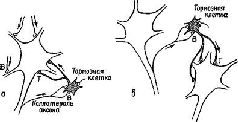

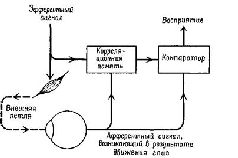

Сторонники теории рефлекторной дуги вынуждены считаться со всеми этими фактами. Очевидно самой простой и непосредственной модификацией теории Шеррингтона является признание существования связи между рецептором и выходом центральной нервной системы. Выводы, следующие из этого на первый взгляд небольшого дополнения, отнюдь не тривиальны. Представьте себе, что вы, будучи изолированы от других стимуляций, регистрируете активность своего афферентного нерва. Как вы узнали бы при изменении электрической активности афферентного волокна, являются ли эти изменения результатом воздействия извне или следствием модификации рецепторной активности за счёт процессов, возникающих внутри самой центральной нервной системы? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо произвести некоторые пробы («тестирование»), выполнить некоторые расчёты, чтобы распознать «реальность», то есть действие внешнего стимула (см. Pис. Многочисленные данные, полученные при изучении поведения, подтверждают представление о том, что на входе центральной нервной системы осуществляется некоторый вид подобных активных проб. Многие из относящихся к этой проблеме наблюдений были получены в экспериментах, связанных с искажением зрительного образа или переворачиванием его с помощью специальных очков, которые длительное время носил субъект. Благодаря тому, что организм мог при этом двигаться и манипулировать окружающими предметами, уже через несколько дней или даже часов (в зависимости от степени искажения образа) субъект мог восстановить правильное восприятие мира. Однако такая манипуляция с предметами и движение не могли бы осуществляться, если бы коррекция искажений происходила бы со значительной издержкой, если сама коррекция вообще возможна. Манипуляция предметами является неотъемлемой частью некоторой фазы механизма коррекции (Held, 1968; Howard, Craske and Templeton, 1965;

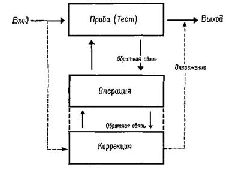

Некоторое представление о силе этого тестирующего механизма можно получить следующим образом. Подойдите к неподвижному эскалатору, который обычно поднимал вас вверх. Сделайте шаг и встаньте на него. Вам сразу же покажется, что ступени несколько секунд движутся вверх. При этом у вас может даже возникнуть желание схватиться за поручень, чтобы удержаться от падения. Это происходит в результате рассогласования ваших соматических ощущений, сигнализирующих об отсутствии движения эскалатора, и зрительного образа кажущегося движения ступенек. Как только вы встали на ступеньки, ощущение движения тут же прекращается. Теперь начните подниматься по ступенькам, и вы снова получите ощущение движения лестницы. «Движение» появляется в результате вмешательства специфической установки, связанной с вашим прошлым опытом в отношении эскалатора (обычные лестницы не воспринимаются как движущиеся). Эта установка усиливается в результате собственного движения по эскалатору. Тот факт, что процесс опробования так сильно зависит от возможности организма манипулировать с окружающей средой, заставляет предположить, что восприятие есть, в сущности, «моторное» явление (Sperry, 1952; Festingeret., 1967). Согласно таким взглядам, восприятие является скорее отражением динамических структур, регулирующих реакции, возникающие в мозгу в ответ на входное воздействие, чем просто результатом самого входного воздействия. Доведённая до своего логического завершения, такая точка зрения привела бы нас к абсурдному заключению. Она означала бы, что мы воспринимаем каждую женщину на улице как идеальный образ Афродиты, а каждого мужчину — как такой же образ Адониса. Конечно, нужно сделать поправку на то, что у зрителя существует своё представление о «красоте». Однако возможные искажения восприятия весьма ограничены. Когда же они выходят за эти границы, мы говорим об иллюзиях и галлюцинациях. И хотя любое объяснение перцептивных процессов должно предполагать возможность появления таких иллюзий и галлюцинаций, оно не должно исходить из того, что иллюзии и галлюцинации являются нормой восприятия. Таким образом, можно попытаться создать обобщённую схему рефлекса, единицу поведенческого анализа (см. Т—О—Т—Е, В результате такой модификации схемы рефлекторной дуги возникает система, хорошо знакомая инженерам. По таким схемам строятся разного рода следящие устройства. Система, известная под именем сервомеханизма, по существу, является устройством, в котором входные воздействия сравниваются с результатами его действий, назначение которых состоит в том, чтобы наменять входные воздействия. Наиболее известным из таких сервомеханизмов является, вероятно, термостат. С помощью своей концепции рефлекторной дуги Шеррингтон мог объяснить все известные ему экспериментальные данные. Успех такого объяснения способствовал тому, что схема рефлекторной дуги оказалась крайне полезной фикцией (моделью).

Схема Т—О—Т—Е также является фикцией, когда она используется для нейропсихологического анализа. Она является в В создании стройной системы взглядов на нейронную организацию поведения концепции Т—О—Т—Е как дальнейшему развитию теории рефлекторной дуги принадлежит центральное место (как пример одной такой последовательно развиваемой точки зрения см. Миллер, Галантер и Прибрам, 1965) (К сожалению, автор не ссылается здесь на концепцию «функциональных систем», «опережающего возбуждения» и «акцептора результатов, действия», детально разработанную в советской физиологии акад. ЗаключениеЗадача первой части книги состояла в том, чтобы собрать воедино множество разрозненных фактов о работе мозга и его контроле над поведением, чтобы создать

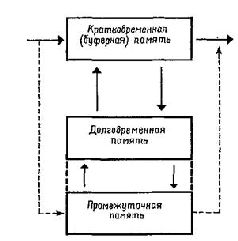

Блок «состояния» или «коррекции» вводит в схему Т—О—Т—Е «процесс усиления контраста», создаваемого за счёт периферического торможения. Блок «тестирования» (сличения входного воздействия с существующим состоянием) наряду с другими факторами включает процесс пространственного наложения (суперпозиции) возбудительных и тормозных динамических структур взаимодействий, возникающих между соседними нейронами. Операторный блок схемы Т—О—Т—Е включает наряду с другими механизмами процесс затухания (ослабления), препятствующий появлению реакций на входные сигналы в каждом нейроне или лейронном пуле. Пространственная суперпозиция увеличивает контраст и таким образом облегчает кодирование; переход в латентное состояние является одной из многих форм сохранения следов памяти (см. Pис. Из-за того, что группы нейронов обладают спонтанной активностью — цикличной или осуществляющейся по определённой программе, — причины изменения состояний в нервной системе заключены не только в окружающей среде, но также На Западе существовали две основные точки зрения в вопросе об отношении человека к окружающему его миру. Сторонники одной из них утверждают, что человек, в сущности, пассивный организм, сформировавшийся под воздействием окружающей среды. Сторонники другой, напротив, подчёркивают его активную роль, манипулятивный и избирательный характер не только ей ответов, но и чувственных данных. Нейро-психологический вклад в науку о поведении подтверждает представление об активной природе человека и, таким образом, способствует возрождению звания человека в качестве как научной, так и гуманитарной доктрины. (Pribram, Neuropsychology in America в: В Berelson (ed.). The Behavioral Scionces Today, New York, Basic book. — РезюмеГипотеза о двухпроцессном механизме функционирования мозга вытекает из целого ряда данных. Согласно классическому представлению функционирование нервной системы рассматривалось по принципу прямого отношения входа — выхода, стимула — реакции, что получило своё неврологическое выражение в понятии рефлекторной дуги. Однако наличие механизма обратной связи и опережения (то есть контроля со стороны центральной нервной системы за деятельностью рецепторов) вызывает необходимость пересмотра такого представления. Обратная связь и Опережение получили наилучшее обоснование в концепции сервомеханизма Т—О—Т—Е, элементарной логической нейронной структуры, на основе которой создаются более сложные нервные организации. Фаза опробования («теста») выражает действие соединительных элементов, а фаза «операция» — нервно-импульсных элементов двухпроцессного механизма функционирования мозга. | |||||||||||||||||||||

Оглавление | |||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||