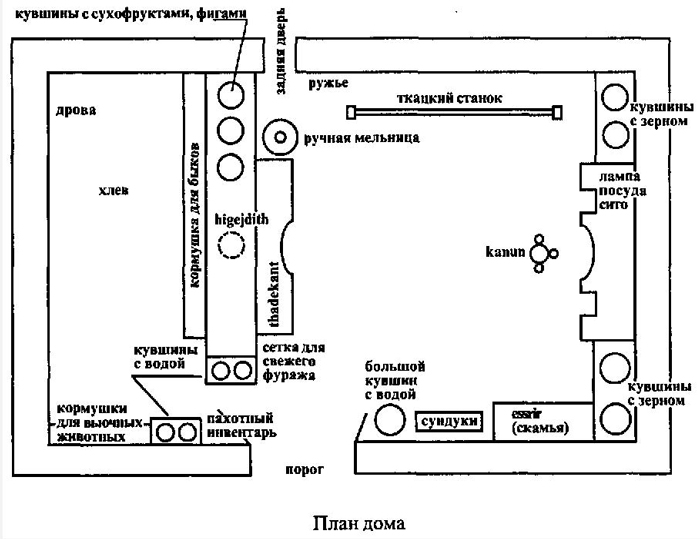

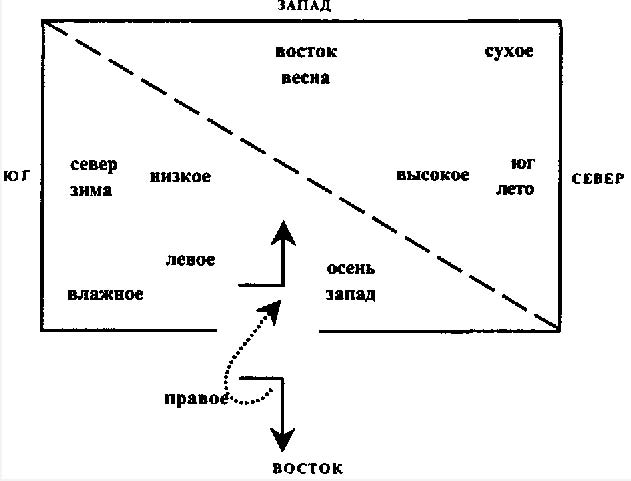

Внутреннее устройство кабильского дома имеет прямоугольную форму, решётчатая перегородка высотой в половину высоты дома разделяет пространство на две неравные части — треть и две трети его длины. Большая часть дома, возвышающаяся приблизительно на 50 см, служит жилым помещением, она покрывается смесью из чёрной глины и коровьего навоза, женщины циклюют её галькой; меньшая часть дома, выложенная плиткой, отводится для скота. Двухстворчатая дверь открывает проход в оба помещения [1]. На одном конце перегородки выставляются глиняные кувшинчики или плетёные корзинки, в которых хранятся продукты для текущего пользования: инжир, мука, овощи, на другом конце, ближе к двери — кувшины с водой. Над хлевом имеется чердак, где, помимо всевозможной утвари, хранятся сено и солома, предназначенные на корм скоту, и где, как правило, спят зимой женщины и дети. Перед каменной кладкой с нишами и отверстиями для кухонной утвари (поварешка, горшок, блюдо для приготовления лепёшек и другая закопченная посуда из глины), которая примыкает к щипцу (Верхняя часть торцевой стены здания, ограниченная скатами крыши. — Вдоль стены напротив двери, которая называется чаще всего так же, как стена внешнего фасада, выходящая во двор (tasga [3]), стеной ткацкого станка, или лицевой стеной (когда входят в дом, оказываются к ней лицом), устанавливается ткацкий станок. Противоположная стена, то есть та, в которой сделана дверь, называется тёмной стеной, стеной сна, девичьей или могильной (существуют выражения: «девушка — это потёмки»; «девушка — это тёмная стена»; «когда родится мальчик, светлые стены озаряются светом, когда покойник покидает дом, тёмные стены плачут» (Bassagana, Sayad). У этой стены стоит довольно широкая скамья, на которой раскладывается циновка, она служит укрытием для телёнка или для праздничного барашка, иногда там складывают дрова или ставят кувшин воды. Одежда, циновки, покрывала днём висят на вешалке, перекидываются через поперечную балку напротив тёмной стены или раскладываются под скамьёй. Таким образом, стена kanun противоположна хлеву, как верх — низу (adaynin, «хлев», связан с корнем «ada», «низ»), а стена ткацкого станка противоположна стене двери, как свет — тьме. Можно было бы ограничиться сугубо техническим объяснением этих оппозиций, поскольку стена ткацкого станка, расположенная напротив двери, которая, в свою очередь, повёрнута на восток, гораздо лучше освещается, а хлев действительно расположен ниже (так как дом чаще всего ставится перпендикулярно сточным желобам, чтобы облегчить слив навозной жижи и использованной воды), если бы множество признаков не указывали на то, что эти оппозиции включены в систему параллельных оппозиций, значение которых никогда не исчерпывается техническими требованиями.  Низкая, тёмная, ночная часть дома — это место хранения влажных, свежих или сырых продуктов, кувшинов с водой, выставленных на скамьях по обе стороны от двери или у тёмной стены, место, где держат дрова, сено, а также место, где содержится скот (быки и коровы, ослы и мулы), место отправления естественных функций: сон, сексуальные акты, роды, а также смерть. Эта низкая часть дома противостоит высокой части, светлой, благородной, месту обитания людей и, в частности, гостей, месту огня и предметов, сделанных с помощью огня: лампы, кухонной утвари, ружей — этих атрибутов мужского достоинства и доблести (nif), которые защищают женскую честь (h’urma) — месту ткацкого станка, символа всяческой защиты, а также месту двух чисто культурных функций, которые выполняются внутри дома: приготовление пищи и тканье. Действительно, смысл, объективированный в вещах или в разных частях пространства, открывается полностью лишь через практики, структурированные в соответствии с теми же схемами, которые формируются в их отношении (и наоборот). Гостя усаживают перед ткацким станком, тем самым выражая ему особое уважение, qabel, глагол, который обозначает также «повернуться лицом к востоку». Если гостя приняли плохо, обычно он говорит: «Меня посадили у стены темноты, как в могилу». Стену темноты называют также стеной больного, а выражение «подпирать стену» означает быть больным или, более широко, праздным; на неё вешают одежду больного, особенно часто — зимой. Связь между тёмной стеной дома и смертью подтверждается также тем фактом, что именно у входа в хлев обмывают покойника. Эта связь обнаруживается и через гомологию между сном и смертью, что находит своё выражение в рекомендации переворачиваться во сне с правого бока на левый, поскольку поза спящего на правом боку — это поза покойника в могиле. В похоронных песнопениях могила, этот «подземный дом», представляется как перевёрнутый дом (белое/тёмное, верх/низ, покрытый росписью/грубо выкопанный), в них используется эта омонимия, связанная с аналогией по форме: «Я нашёл людей, роющих могилу, киркой они возводили стены, они строили там скамьи (thiddukanin)», — говорится в отпевании (Genevois, 1955, Низкая и тёмная часть противостоит так же высокой части, как женское — мужскому: помимо того, что в результате разделения труда между полами на женщину возложена забота о большей части предметов, принадлежащих тёмной части дома, связанных, в частности, с ношением воды, дров для растопки, навоза, а также ухода за скотом, оппозиция между высокой и низкой частями воспроизводит во внутреннем пространстве дома оппозицию, которая установлена между внутренним и внешним, между женским пространством, домом и садом, и мужским пространством. Оппозиция между частью, предназначенной для приёмов, и частью для интимной жизни (которую можно обнаружить в шатре кочевников, разделённом тканью на две части, одну — открытую гостям, другую — предназначенную женщинам) находит своё отражение в следующем обряде предсказания: когда кот, это положительное животное, входит в дом, Низкая часть дома является местом наиболее интимных сторон частной жизни, то есть всего того, что касается сексуальной жизни и зачатия. Эта тёмная часть, будучи почти пустой в течение дня, когда вся женская активность концентрируется вокруг очага, ночью наполняется людьми, а также животными, поскольку быки и коровы никогда не ночуют вне дома, в отличие от мулов и ослов. Наиболее населена, если можно так выразиться, она бывает в сырой период, когда мужчины ночуют дома, а быки и коровы получают корм в хлеву. Здесь самым очевидным образом устанавливается связь между плодовитостью мужчины и плодородием поля с тёмной частью дома, что демонстрирует прекрасный пример уравнивающей связи между плодородием и темнотой, полным (или набуханием) и влажным: если зерно, предназначенное для потребления, хранится в больших глиняных горшках у стены верха, по обе стороны очага, то зерно, предназначенное для посева, хранится в тёмной части дома, в овечьих мехах или в ларях, установленных у подножья стены темноты, иногда под супружеской кроватью, иногда в деревянных ларях, размещённых под скамьёй у разделительной стены (Servier, 1962, 229, 253) [6]. Если помнить, что рождение — это всегда возрождение предка, то становится понятно, что тёмная часть может быть одновременно местом смерти и рождения, не вызывая никакого противоречия. В центре разделительной стены, между «домом людей» и «домом животных», возвышается главная колонна, поддерживающая несущую балку («asalas alemmas» — обозначение мужского рода), как и всю остальную арматуру дома. Таким образом, несущая балка, которая распространяет свою защиту от мужской части дома к женской, прямо отождествляется с хозяином дома, стражем семейной чести, тогда как центральная колонна, её раздвоенное окончание («thigejdith» — обозначение женского рода), на котором держится балка, ассоциируется с женой (согласно Монье Бени Келлили, её называют «Masauda», словом женского рода, означающим «счастливая»), поскольку их стыковка обозначает совокупление, которое в настенной живописи изображается как союз балки и колонны, двумя перекрестьями (Devulder, 1951). Вокруг несущей балки, символа мужской силы, располагается другой символ оплодотворяющей силы мужчины, а также воскрешения — змей, «хранитель» дома, который иногда изображается, например в районе Колло, на изготовленных женщинами глиняных горшках, где хранится зерно для посева, и который, как рассказывают, иногда спускается в дом, в лоно бесплодной женщины, называя её матерью; в Дарма бесплодная женщина привязывает свой пояс к центральной балке (Maunier, 1930), к балке же подвешивают обрезанную крайнюю плоть и тростник, который использовали при обрезании. Когда тростник с треском ломается, следует быстро произнести «лишь бы к добру», чтобы опровергнуть заключённое в этом шуме предсказание смерти хозяина дома. Когда рождается сын, говорят: «Пусть он станет несущей балкой в доме», а когда он впервые прошёл через ритуал поста, разговляется он на крыше, то есть на несущей балке (для того, как считается, чтобы он мог переносить балки). В целом наборе загадок и поговорок женщину явным образом сравнивают с центральной колонной: «Женщина — это центральная колонна». Молодой жене говорят: «Да сделает Бог из тебя колонну, прочно стоящую в центре дома». В одной загадке спрашивается: «Она стоит, а ног не имеет». Завершающая колонну рогатина, открытая вверх, имеет женскую природу, плодотворную, или, вернее, оплодотворяемую. Символическим выражением дома, союза asalas и thigejdith, который распространяет свою несущую изобилие защиту на любой человеческий брак, является — как пахота— брак неба и земли: «Женщина — это основание, мужчина — несущая балка», говорит одна пословица. Asalas, о которой в одной загадке говорится «рождённая в земле и похороненная на небе» (Genevois, 1963), оплодотворяет thegejdith, посаженную в землю и открытую небу. Таким образом, дом организуется вокруг совокупности гомогенных оппозиций: сухое/влажное: высокое/низкое: свет/тень: день/ночь: мужское/женское: nif/h’urma: оплодотворяющее/оплодотворяемое. Но в деиствительности те же оппозиции устанавливаются между домом в целом и остальным универсумом. Рассматриваемый относительно чисто мужского мира общественной жизни и полевых работ дом, этот универсум женщины, является h’ara, то есть одновременно и сакральным, и незаконным для всякого мужчины, который не является его частью (отсюда выражение, употребляемое в клятвах: «И пусть моя жена или мой дом станут h’ara, (незаконными для меня), если…»). Дальний родственник (или близкий, но по линии жены, как, например, брат жены), который в первый раз входит в дом, передаёт хозяйке дома сумму денег, которая называется «взгляд» (thizri). Будучи местом сакрального левого, h’urma, с которой связаны все свойства, ассоциирующиеся с тёмной частью дома, находится под защитой мужской доблести (nif), как тёмная часть дома находится под защитой несущей балки. Всякое осквернение сакрального места приобретает социальное значение кощунства: так, воровство в обитаемом доме традиционно считается очень серьёзным прегрешением, оскорбляющим h’urma дома и попирающим nif главы семьи. Недостаточно сказать, что женщина привязана к дому, если не отметить одновременно, что мужчина из дома исключается, по крайней мере днём. Место мужчины — на улице, в поле, на сходе: этому мальчика учат с ранних лет. Отсюда — формула, которую повторяют женщины, давая понять, что мужчина не знает, что происходит в доме: «О, мужчина, несчастный, весь день в поле, как ослик на пастбище!» Как только рассветет, он должен идти в поле или на собрание; зимой, если он не в поле, то он там, где проходят собрания, или сидит на скамейке под навесом у входа во двор. Даже ночью, во всяком случае в период сухой погоды, мужчины и мальчики, подвергшиеся обрезанию, спят вне дома: либо у мельничного жернова, на току, рядом со стреноженными ослом и мулом, либо на сушильне фиников, либо в чистом поле, реже — на thajmaath [7]. Тот мужчина, который проводит слишком много времени дома днём, вызывает подозрение или насмешки: это «домашний мужчина», который вертится под ногами у женщин, который «сидит дома, как курица на яйцах». Уважающий себя мужчина постоянно должен быть виден другим, встречаться с людьми, должен быть повернут к ним лицом: он мужчина среди мужчин (argaz yer irgazen). Отношения между мужчинами завязываются вне дома: «Друзья — это те, кто общается вне дома, не у kanun». Все биологические отправления: еда, сон, зачатие, рождение — исключены из внешнего универсума (как говорится, «курица не несётся на рынке»), водворены в убежище интимных и природных таинств, каковым является дом, этот мир женщины, которой предначертано управлять этой природой и быть исключённой из публичной жизни. В отличие от мужского труда, выполняемого на виду у всех, труд женщины обречён оставаться скрытым и незаметным («Бог его скрывает»): «Дома она вечно в работе, трудится как пчелка, а снаружи (наверху) — никаких следов её работы». Две очень схожие поговорки определяют положение женщины, для которой, помимо дома, уготована только могила: «Твой дом — твоя могила», «у женщины есть только два места жительства — дом и могила». Таким образом, оппозиция между домом женщин и собранием мужчин, между частной жизнью и жизнью публичной или, если угодно, между ярким светом дня и тайной ночи очень точно накладывается на оппозицию между низкой, тёмной и ночной частью дома и его высокой, благородной и ярко освещённой частью [8]. Иначе говоря, оппозиция, которая устанавливается между внешним миром и домом, полностью обнаруживает свой смысл только в том случае, если принимать во внимание, что сам дом, как один из членов этой оппозиции, оказывается разделён по тем же основаниям, по которым он противопоставлен другому члену. Поэтому в равной мере верно и неверно говорить, что внешний мир противопоставляется дому, как мужское — женскому, день — ночи, огонь — воде и так далее, поскольку второй член этих оппозиций каждый раз делится на самое себя и на свою противоположность. Дом, этот микрокосм, организованный в соответствии с теми же оппозициями, которые организуют универсум, находится последним в отношении гомологии. С другой точки зрения, мир дома, взятый в его целостности, оказывается с остальным миром в отношении оппозиции, основания которой совпадают с основаниями, организующими как внутреннее пространство дома, так и остальной мир и — шире — все сферы существования. Итак, оппозиция между миром женской жизни и миром мужского поселения [cite] основывается на тех же принципах, что и две системы оппозиций, которые она противопоставляет. Приложение к этим противостоящим областям principium divisionis, который задаёт само их противостояние, обеспечивает своего рода экономику и избыток согласованности, не вызывая в качестве ответной реакции никакого смешения между этими областями. Структура типа А/B — B1/B2, безусловно, самая простая и самая действенная из всех, которые только могут быть использованы ритуально-мифической системой, поскольку она не может противопоставлять, одновременно не объединяя, будучи способной интегрировать в одном порядке огромный объём данных, попросту применяя — путём бесконечного повтора — один и тот же принцип разделения. Каждая из двух частей дома (и одновременно каждый из предметов, в нём расположенных, и каждая работа, в них выполняемая) в определённой мере может быть квалифицирована на двух уровнях. Дом и, шире, деревня, край в целом (laamara или thamurth iaamaran), территория, населённая людьми, противостоит в некотором отношении пустынному, безлюдному полю, которое называют lakhla, пустое и бесплодное пространство; так, жители Таддер-эль-Джеддит верили, что семьям тех, кто строит за территорией деревни, грозит вымирание (Maunier, 1930). То же верование распространяется и на другие места, исключение делается лишь для сада, сушильни для фиников — то есть мест, которые в Так, например, запрещается давать прикурить в день рождения ребёнка или телёнка, а также в первый день пахоты [11]; в конце молотьбы ничего нельзя выносить из дома, и женщина должна возвратить в дом все вещи, которые она давала взаймы, нельзя выносить из дома молоко, выдоенное в течение трёх дней после отела; новобрачная может перешагнуть порог дома не раньше, чем через семь дней после свадьбы, молодая мать может выйти из дома лишь на сороковой день после рождения ребёнка; младенца не выносят на улицу до дня «Пустота» может быть результатом акта изъятия, она может быть создана также при помощи некоторых предметов, таких, например, как плуг, который нельзя вносить в дом в перерыве между двумя днями пахоты, или ботинки пахаря (arkasen), которые ассоциируются с lakhla, с пустым и бесплодным пространством (как тот, кого называют ikhla, «одинокий, расточительный мужчина»), нельзя впускать некоторых персонажей, как, например, старух, приносящих с собой бесплодие, разоривших множество домов и наславших на дома воров. И наоборот, другие ритуальные действия направлены на «наполнение» дома. Например, первый камень фундамента орошают кровью животного, а затем на него бросают осколки семейной лампы (которая принимает участие в большинстве ритуалов плодородия), или молодую жену усаживают при входе в дом на циновку, усыпанную зерном. Самый первый вход в дом содержит угрозу полноте внутреннего мира, и ритуалы порога, одновременно выполняющие функции предсказания и защиты, должны эту угрозу предотвратить. Пару новых волов встречает хозяйка дома, воплощающая «полноту» дома, она укладывает на порог шкуру барана, ставит на неё ручную мельницу и мелет муку. Большинство ритуалов, которые направляют плодородие в хлев и тем самым в дом («дом без коровы — пустой дом»), магическим образом укрепляют связь между молоком (azegzaw означающее также «сырой», thizegzawth), травой, весной, детством природного мира и человека. В день весеннего равноденствия во время возращения azal пастушок — в силу своего возраста и функций связанный одновременно Но какая из этих двух систем оппозиций, определяющих дом как в его внутренней организации, так Отсюда понятным становится значение, которое придаётся расположению дома: фасад главного дома, где живёт хозяин и где расположен хлев, почти всегда ориентирован на восток, главная дверь — в противовес узкой и низкой двери, предназначенной для женщин и выходящей в огород позади дома, — обычно называется «дверь на восток» (thabburth thacherqith) или «дверь на улицу», «верхняя дверь» или «большая дверь» [15]. При обычном размещении в деревне Точно так же жнецы поворачиваются лицом к востоку, когда закалывают жертвенного быка. Можно до бесконечности перечислять действия, которые совершаются в соответствии с этим кардинальным направлением — это все значимые действия, направленные на обеспечение плодородия и процветания группы [16]. Если теперь вновь обратиться к внутренней организации дома, можно увидеть, что ориентация дома прямо противоположна ориентации внешнего пространства, как если бы она получилась в результате поворота на 180° по оси фасадной стены или по оси порога. Если, перешагнув порог, встать лицом к ткацкому станку, то стена, у которой он стоит, освещаемая прямыми лучами утреннего солнца, будет внутренним светом (подобно тому, как женщина является внутренней лампой), то есть востоком внутреннего, симметричным востоку внешнего, от которого свет отражается и падает на внутреннее (как уже отмечалось, хозяин принимает гостя со стороны ткацкого станка). Внутренняя и тёмная сторона фасадной стены представляет запад дома, место сна, которое оставляют позади себя, когда проходят от двери к kanum, так как дверь символически соответствует «воротам года», началу влажного сезона и сельскохозяйственного года. Точно так же две несущие стены — стена хлева и стена очага — приобретают два противоположных смысла в зависимости от того, какую из двух сторон каждой стены рассматривать: внешнему северу соответствует внутренний юг (и лето), то есть сторона дома, которая оказывается по правую руку, если входить лицом к ткацкому станку. Внешнему югу соответствует внутренний север (и зима), то есть хлев, находящийся сзади и по левую руку, если идти от двери к очагу. Деление дома на тёмную часть (западная и северная сторона) и светлую часть (стороны востока и юга) соответствуют делению года на влажный и сухой периоды. Одним словом, каждой внешней стороне стены (essur) соответствует область во внутреннем пространстве (то, что называют словом «tharkunt», что приблизительно означает «сторона»), которая приобретает в системе внутренних оппозиций симметричный и обратный смысл. Таким образом, каждое из двух пространств может быть получено одно из другого путём его поворота на 180° по оси порога. Нельзя понять полностью весомость и символическую значимость, приписываемую порогу в этой системе, если не учитывать, что своей функцией магической границы порог обязан тому факту, что он является местом объединения противоположностей и одновременно местом логической инверсии и что, являясь обязательной точкой перехода или встречи двух пространств, определяемых через движения человеческого тела и социально определённые траектории [17], порог оказывается местом, где мир переворачивается [18].  Таким образом, каждому из универсумов соответствует свой ориентир и два движения, особенно многозначные и чреватые магическими последствиями: движение от порога к очагу, которое должно принести изобилие и осуществление которого (то есть контроль над которым) вменяется женщине, и движение от порога к внешнему миру, которое по причине его связи с начинаниями) включает в себя всё то, что станет будущим и, в частности, будущим сельскохозяйственных работ — могут осуществляться в соответствии с благотворной ориентацией, то есть ориентацией с запада на восток [19]. Двойная ориентация пространства дома приводит к тому, что можно одновременно войти и выйти с правой ноги в прямом и переносном смысле слова, получая всю магическую прибыль, связанную с этим направлением, притом что никогда не разорвётся связь, которая соединяет правое с высоким, со светом Эти два симметричных и перевёрнутых пространства не взаимозаменяемы, но иерархизированы. Ориентация дома в первую очередь определяется извне, с точки зрения мужчин, или, если можно так сказать, мужчинами и для мужчин — как места, откуда выходят мужчины («Мужчины смотрят на вещи через дверь снаружи, а женщины — изнутри»; «Дом процветает благодаря женщине; красота вокруг дома создаётся мужчиной»). Дом — это империя в империи, но он всегда остаётся подчинённым, поскольку, несмотря на содержащийся в нём весь набор свойств и отношений, определяющих архетипический мир, он остаётся миром наизнанку, оттиском. «Мужчина — это лампа внешнего мира, а женщина — лампа внутреннего мира». Видимость симметрии не должна обманывать: лампа дня внешне определяется только относительно лампы ночи; на самом деле ночной свет, мужское-женское, подчиняется дневному свету, лампе дня, то есть дню дня. «Мужчина уповает на Бога, женщина всего ждёт от мужчины». Также говорится: «Женщина согнута, как серп». | |

Примечания | |

|---|---|

| |

Оглавление | |

| |