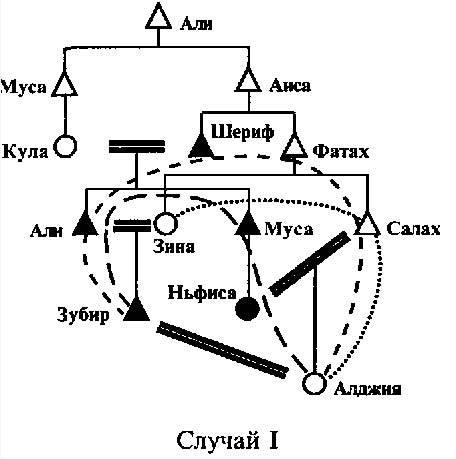

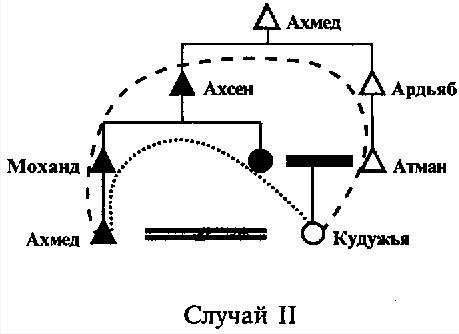

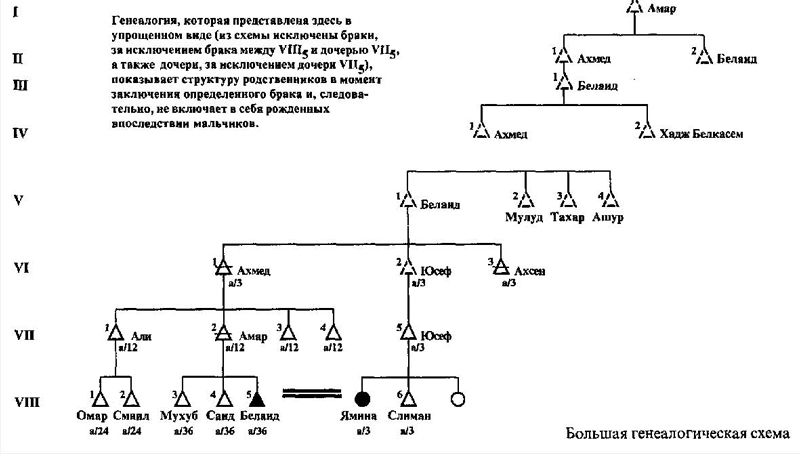

Существуют банальные ответы, исходящие из кодифицированной повседневности, они заключены в кратком своде нравов и обычаев, общепринятых ценностей, представляющем собой своего рода инертное пассивное знание. Сверх того, существует уровень творчества, эта епархия amusnaw (мудреца), способного не только практически пользоваться принятым кодексом, но и приспосабливать его, модифицировать и даже коренным образом его изменять. Мулуд Маммери. Диалог об устной поэзии Кабилии. Брак с кузиной по параллельной отцовской линии (bent aam, «дочь брата отца») [1], этот легитимный квазиинцест, может рассматриваться, говоря словами Леви-Строса, как «своего рода скандал» [2] лишь с точки зрения таксономии традиционной этнологии. Пересматривая понятие экзогамии, являющейся условием воспроизводства раздельных родов, а также условием непрерывности и свободной идентификации последовательных общностей, Леви-Строс подвергает критике чреватую опасностями приверженность как теориям однородных групп, так и теории брачного альянса, представляющей брак как обмен одной женщины на другую и подразумевающей табу на инцест, то есть обязательность обмена. В то время как правила экзогамии чётко разграничивают группы, построенные на альянсах, и группы, основанные на родстве, которые не могут совпадать по определению, — генеалогический род оказывается, таким образом, вполне ясно определённым, поскольку власть, привилегии и обязанности передаются как по материнской, так и по отцовской линии, но эндогамия стирает различия между родами. Так, в крайнем случае системы, которая реально была бы основана на браке с кузиной по параллельной линии, определённый индивид оказался бы связан с дедом по отцовской линии не только по отцу, но Неадекватность языка предписаний и правил столь очевидна при патрилатеральном браке (Брак по боковой отцовской линии. — Состояние исследованийСамые последние теории брака с кузиной по параллельной линии, принадлежащие Ф. Барту, а также Р. Марфи и Л. Каздану, несмотря на их диаметральную противоположность друг другу, сходятся в том, что они вводят функции, которые структуралистская теория игнорирует или заключает в скобки, идёт ли речь о таких экономических функциях, как сохранение наследства внутри рода, или о политических функциях, как укрепление интеграции рода [5]. Ясно, что эти теории не могут действовать Жан Кюизенье лишь делает выводы из этого утверждения, выстраивая конструкцию, в которой пытается учесть уже установленные всеми исследователями расхождения между «моделью» и практиками, а также принимает в расчёт внешние, по меньшей мере экономические функции матримониальных обменов: «Само аборигенное мышление подталкивает к такой объяснительной модели. Оно представляет альянсы, складывающиеся в группе, опираясь на фундаментальную оппозицию между двумя братьями, одного из которых, чтобы сохранить прочность группы, ориентируют на эндогамный брак, другого же, чтобы добыть для группы союзников, — на экзогамный брак. Эта оппозиция между двумя братьями обнаруживается на всех уровнях агнатической группы. На языке генеалогии, привычном арабскому мышлению, она выражает альтернативу, которую можно представить схемой дробного порядка, где порядковые величины А Однако стремление подчинить генеалогии статистическому анализу имеет, по меньшей мере, то достоинство, что позволяет обнаружить основополагающие свойства генеалогии, этого аналитического инструмента, который сам никогда предметом анализа не был. И сразу весьма странным представляется намерение выразить эндогамию в процентах, тогда как в данном случае следует ставить под сомнение само понятие эндогамной группы, лежащей в основе расчёта. Жан Кюизенье, который в данном случае следует Клоду Леви-Стросу, отмечавшему, что «с точки зрения структурализма женитьбу на дочери брата отца можно считать эквивалентной браку с дочерью сына отца» [10], пишет: «Бывает и наоборот, что Эго вступает в брак с внучкой своего дяди по отцу, или с дочерью двоюродного деда по отцовской линии. С точки зрения структурализма, эти союзы эквивалентны: один — женитьбе на двоюродной сестре, дочери дяди по отцовской линии, другой — браку с внучкой деда по отцовской линии» [11]. Когда этнолог берёт номинализм, принимающий согласованную систему наименований за практическую логику диспозиций и практик, комбинируя его с формализмом статистики, основанной на абстрактных разбиениях, он вынужден производить генеалогические манипуляции, практический эквивалент которых заключается в процедурах, применяемых агентами, чтобы замаскировать разногласия между их матримониальными практиками и тем идеальным представлением о них, которое они создают, или тем официальным образом, которые они стремятся им сообщить. Так, если того требует дело, они могут назвать кузиной по параллельной линии не только дочь дяди по отцовской линии, но также и двоюродных и троюродных сестёр по отцовской линии, то есть сестёр второй или даже третьей степени родства, как, например, дочь сына брата отца, или дочь брата отца отца, или дочь сына брата отца отца и так далее. Известно также, какие манипуляции эти агенты могут производить со словарём родства, когда, например, они используют понятие aamm в качестве вежливого обращения к любому старшему родственнику по боковой отцовской линии. Расчёт «процентов эндогамии» по генеалогическим уровням, ирреальное пересечение абстрактных «категорий» приводит к тому, что в результате абстрагирования второго порядка этнолог трактует как идентичных таких индивидов, которые, хотя и находятся на одном уровне генеалогического древа, могут существенно отличаться друг от друга по возрасту, и их браки, уже по этой причине, могли быть заключены в различных условиях, соответствующих различным состояниям матримониального рынка. Либо, наоборот, он трактует как различные браки, генеалогически разделённые, но хронологически совпадающие, когда, например, племянник женится в то же самое время, что и один из его дядьев. Следует ли довольствоваться абстрактными делениями, построенными на бумаге, то есть основанными на генеалогиях, имеющих такую же протяжённость, что и память группы, которая по своей структуре и по своей протяжённости сама зависит от функций, приписываемых группой тем, кого она увековечивает или предает забвению? Функции связей и основание группНедостаточно, как делают некоторые наиболее осведомлённые информаторы, аккуратно перейти от понятия преференциального брака с параллельной кузиной к понятию «родовой эндогамии» и попытаться с помощью этой расплывчатой и отвлечённой терминологии уйти от проблем, которые ставит понятие эндогамии, — тех самых проблем, что скрывает в себе слишком знакомый концепт группы. Прежде всего следует спросить себя, кто заинтересован в том, чтобы определять группу через генеалогическую связь, объединяющую её членов, и только таким образом и трактовать её, а следовательно, рассматривать (имплицитно) родство как необходимое и достаточное условие целостности группы. В самом деле, как только реально ставится вопрос о функциях родственных связей или — в более жёсткой форме — об пользе родни, так очень скоро обнаруживается, что использование родственных связей, которые можно назвать генеалогическими, закрепляется за официальными ситуациями, в которых они выполняют функцию упорядочения социального мира и легитимации этого порядка. Этим оно и противостоит другим способам практического использования традиций родственных связей, которые в свою очередь являются частным случаем использования связей. Генеалогическая схема семейных связей, которую конструирует этнолог, лишь воспроизводит официальное представление о социальных структурах, произведённое путём приложения принципа структурирования, который является доминирующим только в некотором отношении, то есть в определённых ситуациях и относительно определённых функций. Напомнить о том, что родственные связи — это Говорить об эндогамии и даже желать — в похвальном стремлении к строгости — измерить её степень, означает поступать так, как если бы существовало чисто генеалогическое определение рода, в то время как каждая взрослая мужская особь, на каком бы уровне генеалогического древа она ни находилась, представляет собой потенциальную точку сегментации, которая может актуализироваться при конкретном социальном использовании обычая. Чем далее мы удаляемся от точки происхождения во времени Сватовство и церемония бракосочетания дают хороший повод увидеть всё то, что в реальности отделяет официальную родню, единую и неделимую, определённую раз и навсегда протокольными нормами генеалогии, от практического родства, границы и дефиниции которого столь же многочисленны и разнообразны, как его пользователи и случаи использования. Если практическое родство создаёт браки, то именно официальное родство совершает церемонию бракосочетания. При обычных браках контакты, предшествующие официальному предложению (akht’ab), а также не предназначенные для огласки переговоры, касающиеся того, что оставляет в неизвестности официальная идеология, а именно: экономических условий брака, статуса жены в доме мужа, отношений с матерью мужа, — осуществляют участники, менее всего наделённые властью представлять всю группу и мобилизовать её, то есть те, кого можно в любой момент лишить полномочий: либо старуха, своего рода профессионал таких тайных контактов, либо повивальная бабка, либо В конечном счёте, самые почётные и самые дальние родственники невесты ходатайствуют перед отцом и матерью девушки от имени самых близких и самых знатных родственников жениха, которые прежде ходатайствовали перед ними. Наконец о согласии (aqbal) сообщается максимально большому числу людей, и оно доводится до сведения самого почётного родственника молодого человека самым почётным родственником девушки, которого просили поддержать ходатайство. По мере того как переговоры успешно продвигаются и близятся к завершению, практическая родня уступает место официальной родне, поскольку иерархия полезности почти диаметрально противоположна иерархии генеалогической легитимности. Так происходит, Упрощая, можно сказать, что представительская родня противопоставляется родне практической наподобие того, как официальное противостоит неофициальному (включающему одиозное и скандальное), коллективное — единичному, публичное, эксплицитно кодированное в магических или квазиюридических формах, — частному, сохраняемому в имплицитном и даже в тайном виде; как коллективный обряд, то есть бессубъектная практика, исполняемая взаимозаменяемыми агентами, получившими коллективный кредит доверия, противостоит стратегии, ориентированной на удовлетворение практических интересов какого-либо агента или отдельной группы агентов. Абстрактные единицы, являясь продуктом простого теоретического деления, как в данном случае — линия одного основоположника (или, в другом случае, возрастная группа), открыты всем функциям, то есть ни одной функции в отдельности, и обретают практическое существование только посредством и для наиболее официального использования родства: представительская родня есть не что иное, как представление, которое группа составляет о себе самой, и почти театральное представление о самой себе, которое группа даёт для себя, действуя в соответствии с имеющимся у неё представлением о себе. Напротив, практические группы существуют только посредством и для особого рода функций, ради выполнения которых они эффективно мобилизуются, и сохраняются только потому, что постоянно поддерживаются на ходу, благодаря собственно их использованию и целой работе по поддержке (частью которой являются матримониальные обмены, осуществляющиеся действиями этих групп), а также благодаря тому, что они основаны на той общности диспозиций (габитус) и интересов, что формирует неделимость материального и символического состояния. Если случается, что официальная совокупность индивидов, определяемая по одной связи с одним и тем же предком, располагающаяся на одном (каком бы то ни было) уровне генеалогического древа, составляет одну практическую группу, то в этом случае деление, основанное на генеалогии, перекрывается структурными единицами, сформированными по другим принципам: экологическим (соседство), экономическим (неделимость) и политическим. Пусть даже дескриптивная ценность генеалогического критерия оказывается тем выше, чем ближе общие предки и чем теснее социальное единство, это всё же необязательно означает, что его унифицирующая эффективность соответственно возрастает. В действительности мы увидим, что самая тесная генеалогическая связь, например, та, что объединяет братьев, является в то же время местом сильнейшей напряжённости, и только не прекращающаяся ни на мгновенье работа помогает поддерживать солидарность. Короче, простая генеалогическая связь никогда полностью не предопределяет связь, объединяющую индивидов. Протяжённость практического родства зависит от способности членов официальной структуры преодолевать напряжённость, которую порождает столкновение интересов внутри неделимого предприятия по производству, потреблению и поддержанию практических связей, соответствующих официальному представлению, которое даёт о себе любая группа, считающая себя спаянной, и, следовательно, аккумулировать преимущества, получаемые от всякой практической связи, а также символические прибыли, обеспечиваемые социальным одобрением практик, которые соответствуют своему официальному представлению, то есть социальному идеалу родства. Все стратегии, с помощью которых агенты стремятся соответствовать правилам и таким образом обратить эти правила в свою пользу, указывают на то, что представления и, в частности, таксономии родства обладают действенностью, которая, будучи чисто символической, не становится от этого менее реальной. В качестве инструмента познания и конструирования социального мира структуры родства выполняют политическую функцию на манер религии или любого другого официального представления). Различные формы обращения прежде всего являются категориями родства, Символическая власть категорем лучше всего видна на примере имён собственных, которые, будучи эмблемами, содержащими весь символический капитал престижной группы, являются ставкой в интенсивной конкурентной борьбе: присвоить Как правило, новорождённым не дают имя ещё живущего родственника, поскольку это означало бы «воскресить» его до его смерти, бросить ему оскорбительный вызов и, хуже того, наложить проклятие. Этого же правила придерживаются, когда раздел неделимого освящён торжественной процедурой деления наследства либо когда семья распадается по причине эмиграции в город или во Францию. Отец не может дать своё имя сыну — и если сын носит его, то потому, что «был ещё в утробе матери», когда отец скончался. Однако и здесь, как и повсюду, существует множество уловок и способов нарушить данный обычай. Случается, что ребёнку меняют первоначально данное ему имя и присваивают имя отца или деда, «освободившееся» после смерти последнего (мать и женская часть семьи продолжают называть его первым именем, сохраняя, таким образом, его для семейного пользования). В других случаях одно и то же имя присваивается нескольким детям в несколько видоизменённых формах, получаемых с помощью прибавления или изъятия отдельных звуков (Моханд урабах вместо Рабах, или наоборот) или незначительных перестановок (Беза вместо Моханд Амезьяне, Хамини или Дахмане вместо Ахмед). Поскольку нежелательно — по тем же причинам — называть ребёнка одним именем со старшим братом, часто подбирают имена, близкие по звучанию или значению (Ахсен и Эльхосин, Ахмед и Мохамед, Мезиане и Мокране и так далее), особенно если одно из имён носил какой-нибудь предок. Самые престижные имена, как и самые плодородные земли, являются предметом регламентированной конкурентной борьбы, и «право» на присвоение самого желаемого имени (поскольку оно указывает на непрерывную генеалогическую связь с предком, память о котором хранится группой и за её пределами) распределяются в соответствии с иерархией, аналогичной той, которая определяет долг чести в случае мести либо права на наследственные земли в случае продажи. Так, в силу того, что имя передаётся по прямой мужской линии, отец не может дать сыну имя своего собственного aamm или своего родного брата (aamm ребёнка), если после их смерти у них остались женатые сыновья, способные передать имя отца одному из своих сыновей или внуков. Здесь, как Категории родства формируют реальность. То, что обычно называют конформизмом, является своего рода чувством реальности (или, если угодно, следствием того, что Дюркгейм называл «логическим конформизмом»). Существование официальной истины — которая, распространяясь на всю группу, как это бывает в случае слабо дифференцированного общества, обладает объективностью общепризнанного — определяет специфическую форму интереса, связанную с соответствием официальному. Брак с кузиной по параллельной линии обладает для него всей полнотой реальности идеала. Если слишком доверять местным речам, то можно принять норму практики за официальную истину; а если слишком пренебрегать ими, то возникает опасность недооценки специфической эффективности официального и непонимания стратегий второго порядка, посредством которых, например, стремятся извлечь выгоду от конформизма, скрывая стратегии и интересы под видимостью подчинения норме [16]. Истинный статус таксономии родства — основ структурирования социального мира, которые в качестве таковых всегда выполняют определённую политическую функцию — становится особенно понятен при рассмотрении того, как Именно такого официального прочтения придерживается этнолог, когда, например, уподобляет браку между кузеном и кузиной по параллельной линии отношения между кузенами по отцовской линии второй ступени, из которых один — а тем более оба, если состоялся обмен женщинами между сыновьями двух братьев — в свою очередь рождён от брака с кузеном по параллельной линии. Мужское, то есть доминирующее толкование навязывается с особой силой во всех публичных, официальных ситуациях, иначе говоря, во всех торжественных ситуациях, когда порядочный человек разговаривает с порядочным человеком, вычленяя из всех видов весьма многогранных связей самый благородный аспект, наиболее достойный того, чтобы быть представленным публично. Мужское толкование связывает каждого индивида, место которому нужно определить, с его предками по отцовской линии и, через их посредство, с предками по предкам по отцовской линии, общими для обоих индивидов. Оно отказывается от другого возможного пути, иногда более прямого и часто более удобного, того, что устанавливается между женщинами. Так, в соответствии с правилами приличия в генеалогии, принято считать, что Эубир взял в жёны в лице Алджии дочь сына брата отца своего отца, или дочь дочери брата своего отца, но никак не дочь брата своей матери, хотя в действительности именно эта связь лежит в основании данного брака (случай 1). Точно так же в другом случае, заимствованном из той же генеалогии, Кедуджья является дочерью сына брата отца своего мужа Ахмеда, вместо того чтобы считаться перекрёстной кузиной (дочь сестры отца), кем она и является (случай 2). Еретическая интерпретация, которая отдаёт предпочтение связям по женской линии, исключена из официального дискурса и сохраняется в частных отношениях или же в магии: например, мужчину, на которого хотят наслать порчу, оскорбительно называют «сыном своей матери». Помимо случаев, когда женщины говорят о родственных отношениях одной женщины с другими и когда язык женского родства разумеется сам собой, он может использоваться в самой интимной сфере семейной жизни: в разговорах женщины со своим отцом, братьями, мужем, сыном или, в крайнем случае, братом мужа, демонстрируя установление особо доверительных отношений в группе собеседников.