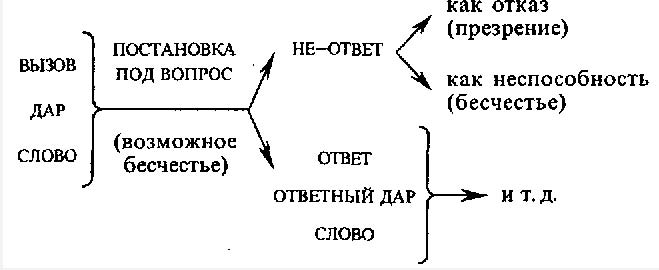

Занимаясь практиками типа ритуальных, ряд наиболее важных свойств которых обусловлены их «детотализованностью» в силу разброса на оси линейного следования, мы рискуем упустить из виду те свойства практики, которые труднее всего воссоздать детемпорализующей науке, то есть свойства, обусловленные именно тем, что практика творится во времени, что от времени она получает свою форму как порядок следования, а тем самым и свой смысл и направленность. Так обстоит дело со всеми практиками типа обмена дарами или состязаний чести, которые характеризуются, по крайней мере для самих агентов, как необратимые и однозначно направленные ряды относительно непредсказуемых поступков. Как мы помним, Леви-Строс, выступая против расхожих представлений и против знаменитого анализа Мосса, упрекая последнего в чисто «феноменологическом» подходе к обмену дарами, утверждает, что наука должна отстраниться от опыта туземцев и от туземной теории этого опыта, постулировав, что обмен «представляет собой изначальный феномен, а не дискретные операции, на которые распадается социальная жизнь» [1], иными словами, что «механические законы» взаимообменного цикла представляют собой бессознательный принцип, из которого вытекают обязанность дарить, обязанность возмещать и обязанность принимать дар [2]. Исходя из того, что объективная модель, получаемая при сведении политетичности к монотетичности, при замене детотализованной и необратимой последовательности вполне обратимой тотальностью, образует собой имманентный закон всех практик, незримый закон наблюдаемых движений, учёный низводит социальных агентов до роли автоматов или же инертных тел, движимых некими тёмными силами к неведомым целям. «Взаимообменные циклы», эти механические шестерни обязательных практик, существуют лишь для абсолютно отрешённого взора всеведущего и вездесущего наблюдателя, который благодаря своему знанию социальной механики оказывается способен присутствовать при различных моментах «цикла»; в реальности дар может остаться и безответным, если любезность оказали неблагодарному, он может быть отвергнут как оскорбление, поскольку в нём утверждается или требуется возможность ответного дара, то есть признательности [3]. Даже не говоря о нарушителях обычая (кабилы называют таких amahbul), которые ставят под вопрос всю игру и всю её видимую механику, даже в случаях, когда диспозиции агентов максимально согласованы между собой и цепь поступков и реакций как будто бы вполне предвидима извне, неопределённость в исходе взаимодействия сохраняется до тех самых пор, пока не завершится весь цикл: даже при самых обыденных, самых внешне рутинных бытовых обменах, вроде «мелких подарков», которыми «скрепляется дружба», предполагается некоторая импровизация, а значит, постоянная неопределённость, которая, как говорится, и составляет всю их прелесть, а стало быть, и всю их социальную действенность. Располагаясь посередине между «безвозмездными» дарами (elmaatar, дар без возврата, «подобный молоку матери», или thikchi, подаренное без возмездия) и самыми строго обязательными дарами (elahdya или lehna), мелкие подарки должны быть недорогостоящими, чтобы их было легко возвращать, то есть они должны делаться для возврата и легко возвращаться [4]; зато они должны подноситься часто и как бы непрерывно, а это значит, что они функционируют скорее по логике «сюрприза» или «знака внимания», чем по механике ритуала. Предназначенные для поддержания привычного порядка короткого знакомства, они почти всегда представляют собой блюдо горячей пищи, кускуса (а когда ими отмечается раздой коровы — то Достаточно одной лишь возможности того, чтобы дела пошли иначе, чем требуют «механические законы» «взаимообменного цикла», чтобы стало иным все переживание практики, а тем самым и её логика. Переход даже от высочайшей вероятности к абсолютной уверенности представляет собой качественный скачок, непропорциональный преодолеваемому при этом количественному зазору. Неопределённости, объективно основанной на вероятностной логике социальных законов, достаточно для того, чтобы переменить не только переживание практики, но и самое практику — например, способствуя выбору стратегий, призванных избежать наиболее вероятного исхода. Ввести фактор неопределённости — значит ввести фактор времени с его ритмом, с его необратимостью, заменяя механику моделей диалектикой стратегий, но не впадая при этом в воображаемую антропологию теорий «сознательного актёра». Ars inveniendi — это ars combinatoria. Поэтому можно построить относительно простую порождающую модель, позволяющую теоретически осмыслить логику практики, то есть на бумаге породить весь мир реально наблюдаемых или потенциально доступных наблюдению практик (поступков чести, актов обмена), поражающих одновременно своим неисчерпаемым разнообразием и своей видимой закономерностью, — не прибегая к той «картотеке готовых высказываний», о которой пишет Якобсон [5] и которая позволяла бы в каждой ситуации «выбрать» подходящий шаг. Так, для осмысления всех наблюдаемых поступков чести и только их одних достаточно задать один фундаментальный принцип — принцип равенства по чести, который хоть никогда и не выдвигается эксплицитно как аксиома этических операций, но явно ориентирует собой различные практики, потому что чувство чести заставляет практически овладеть им. Действительно, обмен честью, как и всякий другой обмен (дарами, словами), определяется в качестве такового — в отличие от одностороннего насилия при агрессии, — то есть в качестве предполагающего возможность продолжения, возврата, ответа, возмещения, реплики, — тем, что в нём заключается признание партнёра (за которым в данном случае признается равенство по чести) [6]. Вызов как таковой требует ответа, а значит, обращается к человеку, которого полагают способным сыграть игру чести и сыграть её достойно; поэтому вызов делает честь. Обратным образом этот постулат взаимности означает, что быть принятым заслуживает только вызов, полученный от равного по чести; акт чести в полной мере конституируется лишь благодаря ответу, из которого вытекает признание равенства по чести, то есть признание вызова актом чести, а сделавшего его — человеком чести. В свою очередь, из этого фундаментального принципа и его обратного следствия вытекает, что тот, кто вступает в обмен честью (бросая или принимая вызов) с человеком неравным себе по чести, роняет свою честь: бросая вызов вышестоящему, он рискует нарваться на презрение, которое покроет его бесчестием, а вызывая нижестоящего или принимая его вызов, он бесчестит себя сам. Так, elbahadla, полное унижение, падает на того, кто злоупотребляет своим превосходством и унижает сверх меры противника, вместо того чтобы предоставить ему «самому покрыть себя позором». И наоборот, elbahadla может пасть на того, кто вздумает принять безрассудный вызов, — если же он воздержится от ответа, то вся тяжесть бесчинных поступков падёт на самого наглеца [7]. Таким образом, получается очень простая схема:  Эта порождающая модель, которая сводит процесс обмена к ряду последовательных решений, осуществляемых на основе очень немногочисленных принципов в рамках очень простой комбинаторики, и позволяет весьма экономно описать бесконечное множество конкретных случаев обмена, на феноменальном уровне столь разных, как обмен дарами, словами или вызовами, воспроизводит в самом своём строе функционирование габитуса и логику практики, которая строится как необратимые ряды решений, осуществляемых в условиях безотлагательности и зачастую при очень высоких ставках (иногда это сама жизнь, как при обмене честью или же в магии), в ответ на решения другого человека, подчиняющиеся той же самой логике [8]. Сходным образом достаточно задать несколько очень широко применимых принципов, получаемых при комбинировании фундаментальных схем мифоритуального видения мира (день/ночь, мужское/женское, внешнее/внутреннее и так далее), образующих сакральное как таковое (h’ara), и логики социальных обменов (принцип изотимии и следствия из него), чтобы объяснить все статьи всех сводов обычного права, собранных этнографической традицией, и даже получить возможность выработать потенциальный полный свод юридических актов, соответствующих «чувству справедливости» в его кабильской форме [9]. Такие схемы, на практике почти никогда не высказываемые прямо [10], согласно логике h’ara требуют для определения тяжести вины при краже принимать во внимание все обстоятельства (место и время) её совершения, отличая дом (или мечеть) как священное место от всех прочих, ночь ото дня, а праздник от будней, так что при прочих равных условиях первые члены этих оппозиций связываются с более тяжким наказанием (крайние случаи будут представлять собой, с одной стороны, кражу, совершенную ночью в доме, кощунственное посягательство на h’ara и фактически оскорбление чести, Те же фундаментальные схемы, функционируя опять-таки имплицитно, позволяют и верно оценить тяжесть физического насилия: действительно, здесь перед нами вновь оппозиции дома и прочих мест (убийство человека, забравшегося в чужой дом, не влечёт за собой никакого наказания, как законный ответ посягнувшему на h’urma), ночи и дня, праздников и будней, Выводя вовне, в объективный мир, в форме поддающихся учёту принципов то, чем практика руководствуется изнутри, научный анализ делает возможным настоящее осознание, материально воплощаемое в чертеже преобразование схемы в представление, а тем самым и символическое владение теми практическими принципами, которыми практическое чувство пользуется без всякого представления или же ограничиваясь частичными и неадекватными представлениями. Подобно тому как при обучении теннису, игре на скрипке, шахматам, танцу или боксу приходится разлагать на отдельные позиции, движения или удары, такие практики, где все эти искусственно выделенные элементарные частицы поведения интегрированы в единстве организованной и целенаправленной практики, — так же и информаторы склонны излагать нам либо общие правила (всегда с исключениями), либо особо примечательные «приёмы» [12], не будучи в состоянии теоретически освоить ту практическую матрицу, что способна порождать все эти приёмы, и владея этими приёмами лишь на практике, «лишь как они есть», говоря словами Платона. Наиболее хитрая ловушка состоит здесь в том, что агенты охотно прибегают к двусмысленному языку правил (грамматическому, моральному или юридическому), чтобы объяснить социальную практику, подчиняющуюся совсем иным принципам, и тем самым скрывают от самих себя, в чём истинная суть их практического умения — это учёное неведение, то есть особый способ практического знания, не включающего в себя знание своих принципов. Действительно, туземные теории опасны не столько тем, что ведут исследователя к иллюзорным объяснениям, сколько тем, что дают ненужное подкрепление той теории практики, которая присуща объективистскому подходу к практикам и которая, вычленив из opus operatum вычисленные ей принципы его производства, возводит эти принципы в ранг нормы, которой подчиняются практики (посредством фраз типа «честь требует, чтобы…», «приличие диктует…», «обычай предписывает…», и так далее). Одним из особо удобных предлогов для формулирования практических схем и возведения их в ранг прямо выраженных норм — наряду с институционализацией, всегда сопровождаемой некоторым минимумом объективации в дискурсе (в частности, в праве, призванном предотвращать появление социально неполноценных индивидов или же наказывать их) либо в Теперь нам яснее, почему правило, это полунаучное произведение, образует собой главное препятствие для создания адекватной теории практики: занимая не по праву место сразу двух фундаментальных понятий — теоретической матрицы и практической матрицы, теоретической модели и практического чувства, — оно не позволяет поставить вопрос об их взаимном отношении. Абстрактная модель, которую приходится создавать (для понимания, скажем, практик чести), вполне сохраняет свою ценность лишь в том случае, если видеть в ней то, что есть, — теоретический артефакт, всецело чуждый практике, пусть даже в Всё подводит нас к выводу, что для правильного пользования моделью, предполагающей отстранённость, требуется преодолеть ритуальную альтернативу отстранённости и участия и создать теорию того, что такое логика практики в самом своём принципе, как практическое участие в игре, illusio, a тем самым и теорию теоретической отстранённости, теорию предполагаемой и производимой ей дистанции. Только такая теория, не имеющая ничего общего с участием в практическом опыте практики, позволяет избегнуть теоретических ошибок, обычно совершаемых при описании практики. Чтобы убедиться, что именно в такой теории практики (и теории) заключён принцип методического контроля всякой научной практики, следует вернуться к каноническому примеру обмена дарами, где объективистский взгляд, подменяющий непосредственно переживаемую последовательность даров объективной моделью взаимообменного цикла, особенно чётко противостоит взгляду субъективистскому: действительно, при этом предпочтение отдаётся такой практике, какой она предстаёт при единовременном взгляде извне, а не такой, какой она переживается и совершается (этот последний опыт безоговорочно отбрасывается как чистая видимость). Остановиться на объективистской сути дара, то есть на модели, значит обойти вопрос об отношении между его так называемой объективной сутью, воспринимаемой наблюдателем, и той, которую лишь с трудом можно назвать субъективной, поскольку она выражает собой коллективное и даже официальное понимание субъективного опыта обмена, — агенты практически осуществляют как необратимую ту последовательность поступков, которую наблюдатель конституирует как обратимую. Зная этот эффект детемпорализации при «объективном» взгляде и связь практики с временной длительностью, приходится задаться вопросом, оправдан ли выбор между объективно обратимым, квазимеханическим циклом, который получается при внешнетотализирующем восприятии наблюдателя, и столь же объективно необратимой, относительно непредсказуемой последовательностью, которую создают агенты своей практикой, то есть рядом необратимых решений, в которых и посредством которых они темпорализуются. Чтобы анализ обмена дарами, словами или вызовами был действительно объективным, в нём должен учитываться тот факт, что ряд поступков, которые извне и задним числом воспринимаются как взаимообменный цикл, развёртывается отнюдь не как механическая цепь, но предполагает подлинно творческий процесс, который продолжается и может прерваться в любой свой момент; что каждый из инициирующих этот ряд поступков рискует пропасть зря, остаться без ответа и задним числом утратить свой преднамеренный смысл (мы уже видели, что субъективная суть дара может реализоваться только в ответном даре, освящающем дар как таковой). Иными словами, если взаимность обмена и составляет «объективную» суть дискретных и дискретно переживаемых поступков, которые в общепринятом опыте связываются с понятием дара, всё же сомнительно, чтобы она составляла всю суть соответствующей практики, которая не могла бы существовать, если бы её субъективная суть в точности совпадала с этой «объективной» сутью. Действительно, как можно заметить в любом обществе, ответный дар, чтобы не стать оскорбительным, должен быть отсроченным и иным — ведь немедленно отдариться в точности такой же вещью будет с очевидностью равнозначно отказу от дара; таким образом, обмен дарами отличается от модели «ты — мне, я — тебе», которая, образуя теоретическую модель структуры взаимообменного цикла, сталкивает вместе, в одном моменте дар и ответный дар; он отличается и от займа, возврат которого эксплицитно гарантирован определённым юридическим актом и как бы уже осуществлён в самый момент составления договора, способного обеспечить предсказуемость и вычислимость предписанных в нём действий. Итак, в нашу модель приходится ввести игнорируемое «монотетической» моделью двойное различие, в частности фактор отсрочки, но не из «феноменологического» стремления воссоздать непосредственно переживаемый опыт практики обмена, как пишет Леви-Строс; дело в том, что в самом функционировании обмена дарами предполагается индивидуальное и коллективное непризнание той самой сути объективного «механизма» обмена, которая столь резко изобличается при немедленном отдаривании, неузнавание той индивидуальной и коллективной работы, которая необходима для его обеспечения; временной интервал, разделяющий дар и ответный дар, как раз и позволяет воспринять отношение обмена как необратимое, иначе ему всё время грозит быть воспринятым извне и изнутри как обратимое, то есть сразу и обязательное, и корыстное. «Чрезмерная поспешность в расплате за оказанную услугу есть своего рода неблагодарность», — писал Ларошфуко (Франсуа де Ларошфуко. Мемуары, максимы. — М., 1993. — Устранить интервал — значит устранить и стратегию. Этот промежуточный период, который должен быть не слишком кратким (как это очевидно при обмене дарами), но Иными словами, время получает свою эффективность от состояния структуры тех отношений, в которых оно проявляется; но это не значит, что при создании модели этой структуры от него можно отвлечься. Когда развёртывание действия строго ритуализовано, как в диалектике оскорбления (покушения на h’ara) и возмездия, где исключаются всякие увёртки, даже претворённые в презрение к противнику, тогда всё же остаётся место для стратегий, состоящих в игре со временем, точнее, с темпом действия, в затягивании мести, с тем чтобы из капитала полученных провокаций и отложенных стычек, из заключённых в нём потенциальных конфликтов и актов возмездия сделать орудие власти, основанной на возможности инициировать возобновление или прекращение враждебных действий. Это тем более относится ко всем менее строго регулируемым случаям, где открывается простор для стратегий, пользующихся возможностями манипулировать темпом действия, медлить и выжидать, оттягивать и откладывать, заставлять ждать или надеяться, или же, наоборот, форсировать, ускорять события, играть на опережение, застигать врасплох, забегать вперёд, не говоря уже об искусстве демонстративно дарить своё время («посвящать своё время кому-либо») или, напротив, отказывать в нём (тем самым давая почувствовать, что ты экономишь «драгоценное время»). Известно, например, как выгодно обладателю передаваемой власти оттягивать её передачу другому лицу и поддерживать неопределённость и неуверенность в отношении своих окончательных намерений. Не будем забывать Всё это далеко от объективистской модели, от той механической цепи предзаданных поступков, с которой обычно связывается понятие ритуала: только настоящий виртуоз, безупречно владеющий искусством житейского поведения, способен обыгрывать все возможности, которые предоставляет ему неоднозначность и неопределённость действий и ситуаций, совершая поступки, подходящие к тому или иному случаю, делая в нужный момент такое, о чём потом будут говорить, что «только так и можно было поступить», и делая это так, как следует. Всё это далеко и от норм и правил: конечно, здесь, как и всюду, случаются ошибки, оговорки и неловкие поступки, есть и свои специалисты по грамматике приличий, которые умеют очень складно объяснять, что следует делать и говорить, но они не притязают охватить своим каталогом повторяющихся ситуаций и подобающих случаю поступков то «искусство» необходимой импровизации, которое и является признаком высшего совершенства. Временная структура практики действует здесь как экран, препятствующий тотализации: интервал между даром и ответным даром служит орудием психоаналитического отрицания, обеспечивает сосуществование в индивидуальном опыте Официальным представлениям свойственно устанавливать принципы практического отношения к природному и социальному миру в форме слов, предметов, практик и особенно в форме коллективно-публичных манифестаций, таких как массовые ритуалы, депутации и торжественные процессии (древние греки называли их «теориями»); обмирщенным их вариантом являются наши шествия, митинги, демонстрации, где группа является себе самой как таковая, во всём своём объёме и структуре. Такие манифестации являются также и представлениями — в театральном смысле слова, то есть спектаклями, где играет и выходит на сцену вся группа, конституируясь как зритель зримого представления, объектом которого служит не какое-либо представление о природном или социальном мире, не какое-либо «видение мира», как часто выражаются, но молчаливо-практическое отношение к вещам этого мира. Официализация — это процесс, в ходе которого группа (или те, кто в ней господствует) постигает и скрывает от себя свою суть, связывая себя публичным исповеданием веры, узаконивающим и внушающим произносимое, молчаливо очерчивающим пределы мыслимого и немыслимого и тем самым способствующим поддержанию социального порядка, которым и обеспечивается его власть [18]. Отсюда следует, что к внутренне присущей трудности какого бы то ни было объяснения логики практики прибавляется ещё и особое препятствие в виде комплекса официально одобряемых представлений, в которых группа соглашается узнавать себя [19]. Объективистская критика обоснованно ставит под вопрос официальную характеристику практик, выявляет реальные определяющие факторы, скрытые под заявленными мотивами. Грубо-материалистическая редукция, описывая ценности как неузнаваемые (а тем самым признаваемые) коллективным сознанием интересы, напоминая вслед за Вебером, что практика лишь тогда определяется официальным правилом, когда его выгоднее соблюдать, чем нарушать, — такая редукция всегда производит полезный эффект демистификации; но при этом всё же не следует забывать, что составной частью в полную характеристику социальной реальности входит и официальная характеристика реалий, что у этой воображаемой антропологии имеются вполне реальные последствия: можно отрицать за правилом ту действенность, которую приписывает ему юридизм, но только не игнорируя при этом, что бывает ведь и выгодно действовать по правилам, и эта выгода может лечь в основу стратегий, направленных на приобщение к правилу, на заключение союза с законом, то есть как бы на то, чтобы переиграть группу в её собственной игре, представив свои интересы в неузнаваемом обличье ценностей, признанных группой. Стратегии, прямо нацеленные на ту или иную первичную выгоду (скажем, на получение социального капитала благодаря удачному браку), часто сопровождаются стратегиями второго порядка, направленными на то, чтобы видимым образом удовлетворить требованиям официального правила и тем самым не только удовлетворить свой интерес, но и снискать престиж, который повсеместно приносят поступки, лишённые какой-либо видимой детерминации, кроме соблюдения правил. Действительно, группа всегда наиболее настойчиво требует и наиболее щедро вознаграждает именно такое демонстративное почтение к тому, к чему она сама выказывает почтение [20]. Стратегии, нацеленные на выработку «правильных» практик, — это частный случай стратегий официализации вообще, задачей которых является превращение «эгоистических», приватных, частных интересов (эти понятия определяются лишь при соотнесении социальной единицы с более крупным единством высшего уровня) в интересы незаинтересованные — коллективные, публично признаваемые, законные. При отсутствии сложившихся политических инстанций, наделённых фактической монополией на законное насилие, собственно политические действия могут осуществляться только с помощью эффекта официализации. Для них требуется поэтому обладать компетенцией (в смысле социально признанной способности отправлять власть), чтобы быть в состоянии — особенно в моменты кризиса, когда общественный разум расшатывается — манипулировать коллективной оценкой ситуации, сближая её с оценкой официальной и либо как можно шире мобилизуя группу путём торжественной универсализации частного происшествия (скажем, оскорбление, полученное одной конкретной женщиной, представляют как покушение на h’urma всей группы), либо, напротив, демобилизуя её, дезавуируя непосредственно замешанного в происшествии индивида и выставляя его в виде не более чем частного лица, безрассудно пытающегося навязать другим доводы своего частного рассудка ( Когда не существует, как в старину в Кабилии, юридического аппарата, наделённого монополией на физическое или хотя бы даже символическое насилие, то предписания обычая обладают Политика служит особо благоприятной сферой применения для стратегий официализации: стремясь заполучить себе право представлять группу и отнять его у своих конкурентов, соперничающие в борьбе за власть агенты могут использовать друг против друга только ритуальные стратегии или же стратегические ритуалы, нацеленные на символическую универсализацию частных интересов или на символическое присвоение себе интересов официальных [21]. Отсюда следует, что в числе наиболее оспариваемых предметов этой борьбы — всевозможные официальные представления, в частности те, которые объективированы в языке, в форме пословиц, поговорок, гномической поэзии. Овладеть «словами племени» — значит овладеть способностью воздействовать на группу, присвоив себе ту власть, которую группа осуществляет над собой посредством своего официального языка; действительно, принцип магической действенности этого перформативного языка, сообщающего существование тому, что в нём высказывается, магически учреждающего говоримое в его основополагающих утверждениях, заключается не в самом языке, как считают некоторые, Таким образом, объективизм грешит необъективностью, когда в своём описании реальности опускает то представление о реальности, вопреки которому ему и пришлось конструировать своё «объективное» представление и которое, будучи единодушно поддержано группой, представляет собой самую что ни на есть бесспорную форму объективной реальности. Символическая алхимия служит для выработки реальности, отрицающей реальность, на это нацелено всё коллективное сознание, то есть коллективно выработанное, поддерживаемое и сохраняемое неузнавание «объективной» истины, и парадигмой всех операций, благодаря которым это происходит, является обмен дарами. Официальная истина, вырабатываемая в ходе коллективного труда эвфемизации — элементарной формы объективации, ведущей к юридическому оформлению приемлемых практик, — не просто позволяет группе «мысленно спасать свою честь»; она обладает также и реальной действенностью, потому что будь она даже отрицаема всеми практиками (вроде грамматического правила, состоящего сплошь из исключений), она всё равно остаётся правилом практик, стремящихся быть приемлемыми. Мораль чести давит на каждого члена группы весом всех остальных членов, и «расколдование», ведущее к постепенному разоблачению вытесненных значений и функций, может воспоследовать только от крушения социальных предпосылок перекрёстной цензуры (которой каждый отдельный человек может тяготиться, не переставая при этом отягощать ей других) и от вытекающего из него кризиса коллективного неузнавания [22]. | |

Примечания | |

|---|---|

| |

Оглавление | |

| |