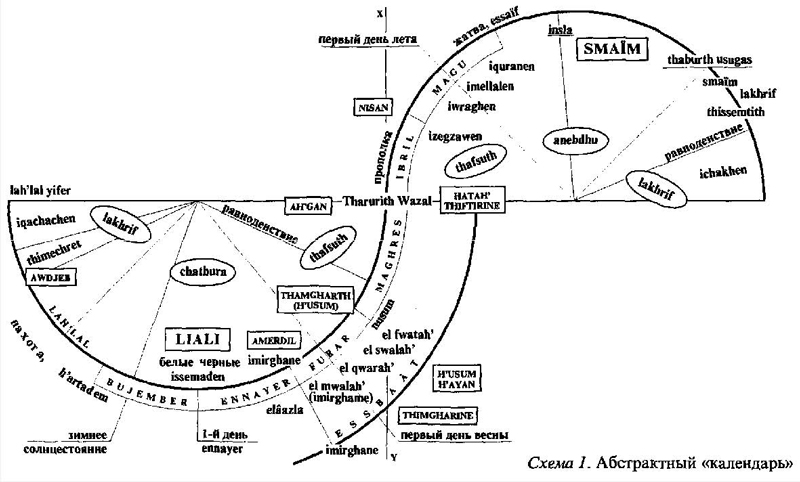

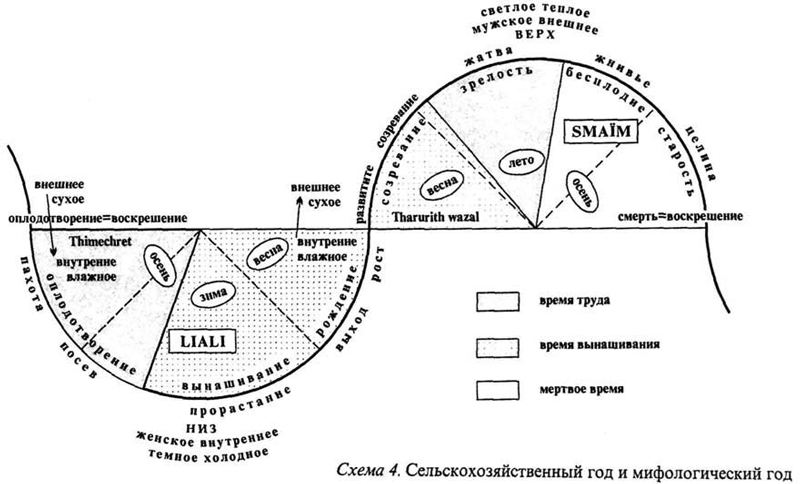

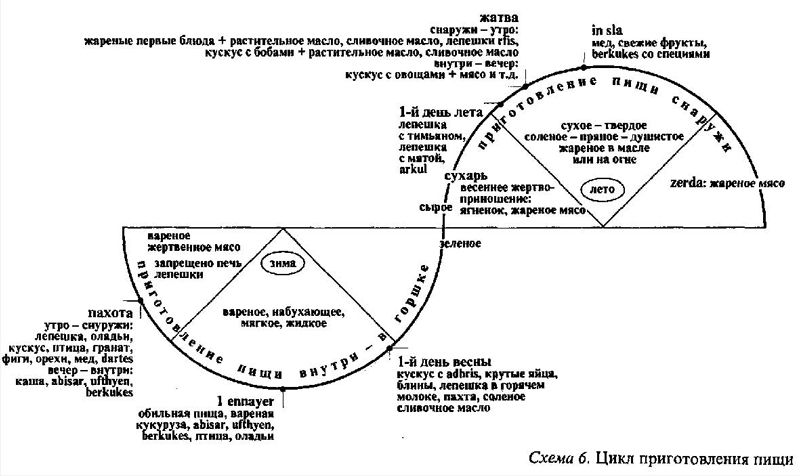

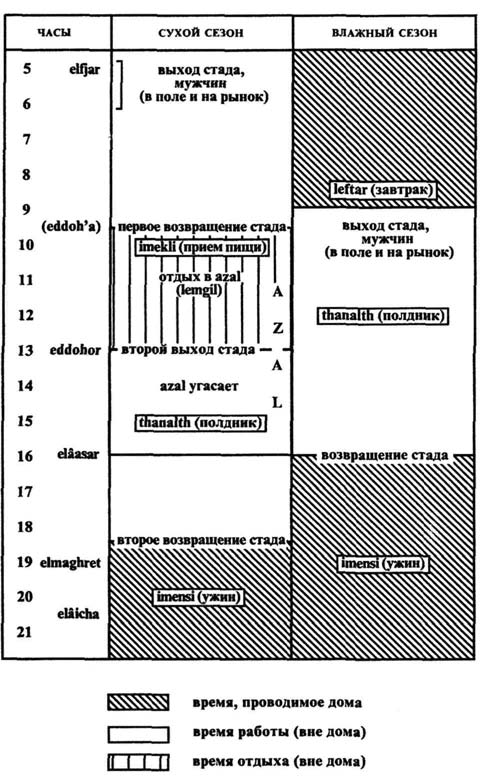

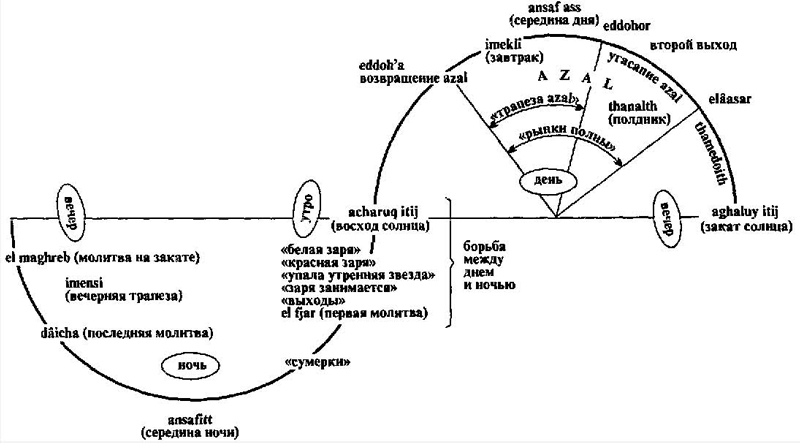

По своим предназначению и форме ложка как нельзя лучше соответствует жесту, который передаёт желание вызвать дождь. Обратный жест, состоящий в переворачивании ложки, должен, если можно так выразиться, автоматически вызвать обратное действие. Такой жест производит жена колдуна у мтуггов, чтобы заговорить приближающиеся ливни. Э. Лауст. Слова и вещи берберов. — Мне кажется, что я сделал открытие теологического свойства… Ч. М. Шульц. Ты такой один, Снупи. Объективация схем габитуса в кодифицированное и передаваемое в качестве такового знание происходит очень неравномерно в зависимости от областей практики. Относительная частота поговорок, запретов, пословиц и строго регламентированных обрядов снижается по мере того, как от практик, связанных с сельскохозяйственной деятельностью и видами деятельности, непосредственно к ней примыкающими (как, например, ткачество, гончарное дело, приготовление пищи), мы переходим к делению суток на интервалы или к периодам человеческой жизни, не говоря уже об областях, на первый взгляд, отданных произволу, таких как внутреннее устройство дома, части тела, цвета или животные. Даже предписания обычая, которые регулируют временную структуру деятельности, несмотря на то, что они являются наиболее кодифицированными аспектами культурной традиции, существенно варьируют в зависимости от местности, При любой попытке составить сводный «календарь», когда собирают наиболее часто упоминаемые черты и выявляют наиболее важные варианты (вместо того, чтобы предоставить запись сведений, реально полученных от того или иного информатора), обнаруживается, что идентичные «периоды» получают различные наименования и что — даже ещё чаще — идентичные наименования даются «периодам» очень разной продолжительности и Результатом невинного, казалось бы, вопроса: «А что дальше?» — который предлагает информатору разместить два «периода» в пределах непрерывной последовательности и выражает лишь то, что в имплицитном виде делает сама хронологическая схема, — становится такое отношение к темпоральности, которое во всём противоположно отношению, вкладываемому в обиходное употребление временных обозначений и понятий, каковые, как, например, термин «период», возникают вовсе не самопроизвольно. Так, eliali, слово, употребляемое всеми информаторами, вовсе не означает «сорокадневный период» (говорят просто: «мы вступаем в eliali») — оно только фиксирует некоторую продолжительность, и разные информаторы сообщают ему разную длительность и указывают разные даты его начала. То, что один из информаторов первый день еппауеr соотносит одновременно с серединой зимы Не только форма вопроса, необходимая для достижения определённой последовательности ответов, но и само исследовательское отношение отмечено печатью «теоретической» диспозиции того, кто опрашивает, обязывающей того, кого опрашивают, принять некую квазитеоретическую позу. По причине того, что вопрос полностью лишён связи со способом употребления (и условиями такового) временных ориентиров, он незаметно подменяет прерывистые ориентиры, используемые в практических целях, календарём, который, являясь объектом, расположен развёртываться как единое целое, существовать вне своих «приложений» и независимо от нужд и интересов тех, кто его использует. Становится понятно, почему помимо главных оппозиций, таких как eliali и es’maim, информаторы, которым предлагают составить календарь, в первую очередь указывают то, что могут заимствовать из «учёного» ряда, например mwalah’, swalah’ иfwatah’ или izegzawen, iwraghen, imellalen и iquranen. Короче говоря, когда незаметно исключают всякую связь с практическим интересом, который в каждом данном случае может иметь информатор (мужчина или женщина, взрослый, пастух, крестьянин или кузнец и так далее), чтобы делить год так, а не иначе, используя тот или иной временной ориентир, невольно конструируют объект, существование которому даёт исключительно это неосознанное конструирование и осуществляемые в его ходе операции [6]. Графическое конструирование обязательно требует того, чтобы, «читая» схему, представленную ниже, и комментарий к ней, постоянно держать в голове простые стенографические описания, позволяющие читателю с наименьшими затратами выработать общий взгляд на практики, которые порождающая модель должна будет воспроизвести. Календарь и иллюзия сведения воединоБольшинство информаторов стихийно отсчитывает год от осени (lakhrif). Некоторые началом этого сезона называют даты, близкие к первому сентября, другие — к пятнадцатому августа по юлианскому календарю, этот день называется «ворота года» (thabburth usugas), он знаменует вступление в период дождей после периода засухи, es’maim: в этот день в каждой семье приносится в жертву петух, обновляются достигнутые ранее договорённости, заключаются союзы. Другие информаторы соотносят «ворота года» с началом сельскохозяйственных работ (lah’lal natsh’arats или lah’lal n thagersa), которые знаменуют решающий поворотный момент переходного периода. «Период», приходящийся на пахоту (чаще всего называемый lah’lal, но также h’artadem), начинается с открытия пахоты (awdjeb), которому предшествует приношение в жертву быка, купленного сообща (thimechreth). Мясо быка делится между всеми членами клана (adhrum) или деревни. Пахота и весенний сев, которые начинаются после церемонии начала работ (являющейся одновременно ритуалом заговора дождя) и как только земля становится достаточно влажной, могут продолжаться до середины декабря или даже позже — в зависимости от региона и от года.  В действительности, не приходится говорить о lah’lal как о периоде: этот термин (и соответствующий ему временной интервал) практически определяется внутри универсума сезона дождей, через противопоставление lah’lal и lakhrif (таким образом, пахота и сев противопоставляются сбору урожая и сушке фиников, садовым работам в thabh’irth, летнем саду и особому уходу за ослабленными за время молотьбы быками, laalaf, направленному на подготовку их к посевным работам). Но внутри того же универсума lah’lal может определяться и через его противопоставление eliali, надиру зимы зимы (Надир — нижняя точка на диаграмме, обозначающая зиму зимы. — Зима (chathwa) начинается, согласно информаторам, между пятнадцатым ноября и первым декабря, её приход не сопровождается никаким специальным ритуалом (что служит доказательством того, что противопоставление осени и зимы выражено слабо); другие информаторы говорят даже, что первый день зимы знать невозможно. Сердцевина зимы называется eliali, «ночи», сорокадневный период, который почти все информаторы делят на две равные части, eliali thimellaline, «белые ночи», и eliali thiberkanine, «чёрные ночи». Такое различение — о чём свидетельствует широкая область его использования — является продуктом совершенно абстрактного и формального принципа деления, несмотря на то, что информаторы объясняют его климатическими изменениями. Когда заканчиваются осенние работы, наступает мёртвый сезон, который в качестве такового противопоставляется es’maim, мёртвому времени сухого сезона, или, как было показано, lah’lal, времени высокой активности. Но в иной связи он противопоставляется также переходу от зимы к весне (essbaat или essubua, «семидневка»). Ещё с одной точки зрения «большие ночи» (eliali kbira) противопоставляются «малым ночам» (eliali esghira) февраля и марта, «ночам пастуха» и «ночам Хайяна». Первый день еппауеr (января), находящийся в центре зимы, отмечен целой серией ритуалов обновления и запретов (запрещается, в частности, подметать и ткать), которые некоторые информаторы распространяют на весь период issemaden (холодов), сопровождающих переход от декабря к январю. Конец eliali отмечен ритуальным празднеством el aazla gennayer, разводом с еппауеr: жизнь проявляется на поверхности земли, на деревьях набухают первые почки, это — начало работ (el fluth ’). Крестьянин выходит в поле, чтобы вкопать саженцы лавра, способные изгонять белого червяка. При этом он произносит: «Выходи, белый червяк! Khammes тебя разрубит!» по версии информаторов из Колло, этот ритуал совершается в первый день весны) (Khammes — землепашец, работающий у хозяина за пятую часть урожая. — Так, слово «старухи», thimgharine, или thamghart, «старуха» (слова, отсылающие к легенде о днях, взятых взаймы, где рассказывается, как зима или январь, февраль и так далее, одолжив несколько дней у следующего периода, смогла наказать старую женщину по другим версиям, козу или чернокожего), которая бросила ей вызов), а также слово amerdil, «ссуда», обозначают либо момент перехода от одного месяца к другому от декабря к январю, от января к февралю, от февраля к марту и даже — в Айн Ахбэль — от марта к апрелю), либо момент перехода от зимы к весне. Н’usuт, учёное слово арабского происхождения, которое встречается в суре Корана, употребляется вместе с h’ayan (или ah’gan) для обозначения перехода отfurar к maghres. (Памятуя о том, что само объединение в [линейную] последовательность характеристик, зафиксированных в одном районе, представляет собой абсолютно искусственную операцию синтеза, мы включили в схему три основных последовательности: 1) imirghane, amerdil, thamghart, ah’gan или thiftirine, nisan; 2) thimgharine, ha’yan, nisan; 3) el mwalah’, el qwarah’, el swalah’, el fwatah’, h’usum, natah’, nisan, о которых весьма ориентировочно можно сказать, что они свойственны Кабилии в районе Джурджуры, малой Кабилии и, наконец, наиболее исламизированным районам, а также наиболее образованным информаторам.) Но в соответствии с магической логикой самый неблагоприятный момент в течение периода, который в целом весьма неопределён, никогда не может быть указан точно, поэтому термины thimgharine или h’usum, «крайне неблагоприятные периоды», иногда используются для обозначения всего периода перехода, с конца января до середины марта. В этом случае они охватывают четыре «недели», на которые делится месяц февраль и совокупность которых называется « Во время «недели h’ayan» (первой недели марта) жизнь замирает. Нельзя прерывать своих занятий и выходить в поле или на виноградники. В период h’ауап и h’usum нельзя также пахать, запрещены свадьбы, сексуальные отношения, нельзя работать ночью, лепить горшки и обжигать их, обрабатывать лён, ткать. В Айн Ахбэль во время периода el h’usum категорически запрещается обрабатывать землю — это el faragh (пустота); опасно «начинать строительство, играть свадьбы, устраивать праздники, покупать скот». В целом, следует воздерживаться от деятельности, в которую вовлекается будущее. У животных рост тоже как будто бы завершился: поросят отнимают от матки (el h’iyaz) в конце недели h’ayan, в день весеннего равноденствия (adhwal gitij, «удлинение солнечного дня»). Люди стучат по бидонам, чтобы наделать как можно больше шума и не дать быкам, которые в этот день понимают язык людей, услышать, что говорят насчёт «удлинения дней», иначе быки «испугаются предстоящей работы». С окончанием «дней старухи» и h’usum считается, что стадо спасено: наступает el fwatah’, время всходов и рождений как на возделанной земле, так Дни становятся всё длиннее. Работы немного (за исключением окапывания фиговых деревьев); нужно ждать, когда жизнь вступит в свои права: «В марте, — говорят в Большой Кабилии, — иди смотреть на свой урожай, да смотри хорошенько». Или: «От солнца цветения (цветения бобовых и, в особенности, столь ожидаемой фасоли) пустеет деревня». Запасы еды заканчиваются, удлинение дней ощущается всё сильнее, тем более что время полевых работ ещё не наступило (так как natah’ ещё не прошёл)$ 6. В это время питаются фасолью и съедобными травами. Отсюда поговорки: «Март (maghres) — это склон, который ползет вверх», «В марте перекусывают семь раз на дню». С natah’ илиthiftirine наступает время перехода. Эти два термина арабского происхождения обозначают приблизительно тот же самый период, с разницей в несколько дней, они мало известны крестьянам Кабилии района Джурждура (куда к этому времени пришёл h’ayan или, вернее, ah’gan, на местном диалекте). На протяжении natah’ «деревья волнуются и сталкиваются», все опасаются избытка дождей и стоит такой холод, что «кабаны дрожат». Как и во время h’usum, не следует выходить на вспаханные поля и на виноградники (это грозит смертью человеку или животному). Natan’ — это также сезон пробуждения природы, расцвета сельскохозяйственной деятельности и жизни, время заключения браков. Это (как и осенью) время свадеб (согласно учёной традиции, «все живые существа на земле женятся»; бесплодным женщинам рекомендуется питаться кашей из трав, собираемых во время natah’) и сельских праздников. Некоторые информаторы привычно делят thiftirine илипаtah’ на неблагоприятный период («трудные дни») в марте и благоприятный («лёгкие дни») в апреле. Переход от дождливого сезона к засушливому приходится на период natah’, на день, называемый «возвращением azal» (слово, обозначающее разгар, середину дня, в противовес ночи и утру, а точнее, самый жаркий момент дня, предназначенный для отдыха), Период плохой погоды остался позади: отныне зелёные поля и сады открыты солнцу. Приходит время сухой погоды и созревания; с наступлением ibril, особенно благодатного месяца (говорят: «Апрель — это спуск»), начинается период лёгкой жизни и относительного изобилия. Повсюду возобновляются работы: поскольку время роста прошло, можно приступать к прополке полей, самой важной работе этого периода, Когда завершается период, называемый izegzawen, «зелёные дни», последняя зелень в деревнях исчезает: нива, до сих пор «нежная» (thaleqaqth), как только что родившийся младенец, начинает желтеть. Названия декад или недель, на которые делится месяц magu (или тауи), обозначают этапы перемен, происходящих на пшеничных полях: после izegzawen идут iwraghen, «жёлтые дни», imellalen, «белые дни», iquranen, «сухие». Лето (anebdhu) действительно началось. В период жёлтых дней категорически запрещаются работы, характерные для сезона дождей и связанные с обработкой садов из фиговых деревьев и засеянных полей, что ещё допускалось во время «зелёных дней». Отныне главная забота — защитить созревающий урожай от грозящих ему опасностей (заморозки, птицы, саранча и тому подобное), для чего используют камни, шумы (ah’ah’i), пугала. Коллективные ритуалы по изгнанию (as’ifedh), к которым прибегают, чтобы выдворить злые силы за пределы охраняемой территории — в гроты, заросли кустов, кучи камней, предварительно «пригвоздив» их к предметам (куклам) или животным (например, к паре голубей), предназначенным для жертвоприношения, — есть не что иное, как схема переноса зла, которая применяется в лечении многих болезней: лихорадки, сумасшествия (как «одержимости» джинном), бесплодия, а также в ритуалах, исполняемых по установленным дням в некоторых деревнях. Согласно большинству информаторов, первый день лета приходится на семнадцатый день месяца magu. В мае не допускаются акты оплодотворения, точно так же в первый день лета исключён сон: остерегаются спать днём, опасаясь заболеть или потерять мужество и чувство собственного достоинства (вместилищем которого является печень). Безусловно, по этой же причине в магических обрядах, направленных на ослабление или лишение доблести (nif) y мужчин или на обуздание животных, не поддающихся дрессировке, используется земля, взятая именно в этот день. В последний день, iquranen, который определяется выражением «монета упала в воду» — что напоминает процесс закалки стали, то есть работу кузнеца, — все должны начать жатву (essaif), которая заканчивается приблизительно в insla, в день летнего солнцестояния (24 июля), когда повсюду жгут костры. Дыму приписывают свойства смеси влажного и сухого В отличие от периодов жатвы и молотьбы, lakhrif предстает мёртвым временем сельскохозяйственного года, или, вернее, циклом зерна. Это также период отдыха и развлечений, позволительных благодаря полученному урожаю. К недавно собранному зерну прибавляются финики, виноград и разные свежие овощи: помидоры, сладкий перец, тыквы и тому подобное. Иногда lakhrif устанавливается с середины августа, в thissemtith (от semti, «начало созревания»), с момента, когда появляются первые зрелые финики и когда на их сбор под угрозой штрафа налагается запрет (el h’aq). Когда приходит ichakhen (ichakh lakhrif, «lakhrif распространился»), сбор урожая идёт полным ходом, в нём участвуют и мужчины, и женщины, и дети. Первое октября определяется как lah’lal yife, момент, когда разрешается обрывать листья финиковых деревьев (achraw, от chrew, «обрывать листья») на корм быкам. Эта дата служит сигналом к «отступлению жизни», которому посвящают себя во время iqachachen («последние дни»): полностью убирают урожай с огородов, виноградников и полей, во время thaqachachth lakhrif снимают с деревьев последние фрукты, деревья очищают от листвы, а сады — от травы. Все следы жизни, продолжавшейся в полях после сбора урожая, исчезают; земля готова к пахоте. Порождающая формулаЦенность диаграммы и комментариев к ней заключается не только в том, что они удобны для быстрого и экономичного изложения. Они отличались бы от наиболее полных таблиц, составляемых прежде, лишь количеством и плотностью значимой информации, если их способность синтезировать и обобщать не позволяла бы продвинуться дальше в логическом контроле и вместе с тем в возможности выявить одновременно их согласованность и несогласованность. Действительно, если вознамериться довести до конца собственно «структуралистский» замысел по выявлению сети отношений, конституирующих систему практик и ритуальных объектов как «систему различий», парадоксальным следствием этого шага станет разрушение возлагаемых на него ожиданий: найти обоснование этого типа самоописания реальности в согласованности интерпретации и интерпретируемой реальности и их систематичности. Самый строгий анализ может явить всю возможную согласованность продуктов практического смысла, лишь обнаруживая одновременно пределы этой согласованности и вынуждая поставить вопрос о функционировании такого аналогизирующего смысла, который производит практики и продукты менее логичные, чем того хочет структуралистский панлогизм, но более логичные, чем то предполагает начинательное и неточное припоминание интуитивизма. Суть ритуальной практики заключается в необходимости либо соединить социологическим способом, то есть логическим и одновременно легитимным, данным в качестве установленного культурного произвола, противопоставления, которые социологика разделила (таковы, например, трудовые или брачные ритуалы), либо разъединить в социологическом духе продукт этого соединения (как, например, в ритуалах, связанных со сбором урожая). Видение мира есть деление мира, основанное на принципе основополагающего разграничения, при котором все вещи мира распределяются на два взаимодополнительных класса. Навести порядок означает ввести различение, разделить универсум на противостоящие единства, которые уже в примитивных спекуляциях пифагорейцев представлялись в форме «столбцов противоположностей» (sustoichaiai). Граница выявляет разные вещи и само различие «через произвольное установление», как говорил Лейбниц, используя «ex instituto» схоластики, акта сугубо магического, который предполагает и производит коллективное верование, то есть сокрытие собственного произвола. Граница отделяет вещи друг от друга через абсолютное различение, которое можно преодолеть лишь другим магическим актом — ритуальным нарушением. Natura non facit saltus («Природа не знает разрывов» (Лейбниц, лат.). Буквальный перевод: «Природа не делает скачков». — Смысл границы, которая отделяет, и сакрального, которое отделено, неразрывно связан со смыслом регламентированного, а следовательно, легитимного нарушения границы, являющегося идеальной формой ритуала. Принцип упорядочения мира лежит в основании ритуальных действий, направленных на узаконивание необходимых и неизбежных нарушений через их опровержение. Все акты, которые бросают вызов исходному diacrisis (Разделение, различение [греч.] — Устрашающий характер всякой операции по соединению противоположностей особенно очевиден на примере закаливания железа, asqi, что означает также «бульон», «соус» и «отрава»: seqi, «орошать», «увлажнять сухое» — значит соединять сухое и влажное, поливая соусом кускус; соединять сухое и влажное, горячее и холодное, огонь и воду при закаливании железа (seqi uzal); лить «зажжённую» и опаляющую воду, seqi essem, «яд» (или, по Далле, магическим образом обезвредить яд). Закаливание железа есть устрашающий акт насилия и хитрости, исполняемый существом ужасным и лицемерным — кузнецом, чей предок, Сиди-Дауд, был способен удерживать в руках расплавленное железо и наказывать должников, протягивая им с невинным видом одно из своих раскалённых добела изделий. Кузнец, исключаемый из матримониальных обменов (бытует оскорбление: «кузнец, сын кузнеца»), является создателем всех инструментов насилия: лемеха плуга, а также ножей, серпов, обоюдоострых топоров и тесел, — он не участвует в деревенских сходах, но его мнение принимается в расчёт, когда речь идёт о войне или насильственных действиях. На перекрестье антагонистических сил находиться небезопасно. Обрезание (khatna или th’ara, часто заменяемые эвфемизмами, основанными на dher, «быть чистым») обеспечивает защиту, необходимую, как считал Дюркгейм [10], для противостояния устрашающим силам, заключённым в женщине [11], и особенно силам, которые заключены в акте соединения противоположностей. Аналогичным образом землепашец надевает на голову колпак из белой шерсти и обувается в arcasen (кожаные сандалии, в которых нельзя входить в дом), словно для того, чтобы не стать местом встречи неба и земли, этих антагонистических сил, в момент, когда он их соединяет [12]. Что касается жнеца, то он также надевает кожаный фартук, который справедливо сравнивают с фартуком кузнеца (Servier, 1962, 217) и смысл которого полностью проясняется, если учесть, что, согласно Дево, его надевали также во время войны (Devaux, 1959, Самые основополагающие ритуальные акты в действительности являются опровергнутыми нарушениями. При помощи социально одобренных и коллективно осуществляемых действий, то есть в соответствии с объективной интенцией, порождающей саму таксономию, ритуал должен разрешить специфическое противоречие, которое исходная дихотомия делает неизбежным, конституируя в качестве разделённых и антагонистических начал, которые должны быть соединены, чтобы обеспечить воспроизводство группы. Через практическое отрицание, не индивидуальное, как то, которое описал Фрейд, но коллективное и публичное, ритуал нацелен на нейтрализацию опасных сил, высвобождаемых в результате нарушения сакральной границы, в результате насилия над h’ara женщины или земли, которая границей произведена. Для осуществления актов магической защиты, к которым обращаются во всех случаях, когда воспроизводство жизненного порядка требует нарушения границ, заложенных в самом его основании, и, в частности, каждый раз, когда требуется разрезать, убивать, короче, нарушать нормальное течение жизни, имеются амбивалентные персонажи, равно презираемые и устрашающие, агенты насилия, которые, как и применяемые ими инструменты насилия (нож, серп и тому подобное), способны отвести злые силы и от насилия уберечь. К их числу относятся чернокожие, кузнецы, мясники, учетчики зерна, старухи — все те, кто по природе своей, являясь частью отрицательных сил, которым следует противостоять или которые следует нейтрализовать, предрасположены к роли магических экранов, ибо находятся на скрещении группы с теми опасными силами, которые порождает противоестественное деление (разрезание) или соединение (пересечение). Чаще всего для выполнения кощунственных и сакральных актов разрезания, таких как заклание быка, приносимого в жертву, обрезание (либо, например, кастрация мулов), приглашается кузнец. Иногда ему же поручается открытие пахоты. В одной деревне Малой Кабилии персонаж, которому поручено открывать пахоту и который является последним потомком человека, нашедшего в воронке от снаряда кусок железа и сделавшего из него лемех для плуга, обязан также выполнять все насильственные акты, связанные с огнём и железом — обрезание, скарификация (Нанесение неглубоких царапин на кожу (в ритуальных или медицинских целях) или на оболочку семян (для их быстрого и одновременного прорастания). — Магическое нарушение границы, установленной в соответствии с магической логикой, не навязывалось бы с такой обязательностью, если соединение противоположностей не было бы самой жизнью, а их разъединение путём убийства — условием жизни, если бы они не представляли собой воспроизводство, сущность, существование, оплодотворение земли и женщины, которые именно с помощью соединения освобождаются от смертоносной бесплодности, каковой является женское начало, предоставленное самому себе. В действительности, соединение противоположностей не уничтожает оппозицию, а противоположности, когда они соединены, всё же противостоят, но совершенно иначе, являя двойную истину отношения, которое их объединяет: одновременно антагонизм и взаимодополнительность, neikos и philia — отношения, которое может показаться их двойственной «природой», если рассматривать их каждое в отдельности. Так, дом, который обладает всеми негативными характеристиками женского мира, тёмного, ночного, и который с этой точки зрения эквивалентен могиле или девственнице, меняет свой смысл, когда становится тем, чем он также является, а именно идеальным местом сосуществования и союза противоположностей, которое, подобно жене, «внутренней лампе», несёт в себе собственный свет [15]: когда заканчивают настилать кровлю нового дома, именно к супружеской лампе обращаются с просьбой дать первый свет. Таким образом, любая вещь приобретает различные свойства в зависимости от того, воспринимается она в состоянии соединения или разъединения, при том что ни одно из этих состояний не может считаться истиной вещи, поскольку в таком случае иное будет искажено или искалечено. Именно так окультуренная природа, это искажённое сакральное, женское-мужское, или омужествленное, как оплодотворённая земля или женщина, противопоставляется не только мужскому в его целостности — в состоянии соединения или разъединения, — но также, Эта оппозиция между женским-женским и женским-мужским проявляется множеством способов. Женская женщина — это такая женщина, которая не подчинена никакой мужской власти, которая, не имея ни мужа, ни детей, не имеет чести (h’urma). Бесплодная, она является составной частью целины (бесплодная женщина не должна ничего сажать в саду, не должна держать в руках семена) и дикого мира, она связана с непокорённой природой

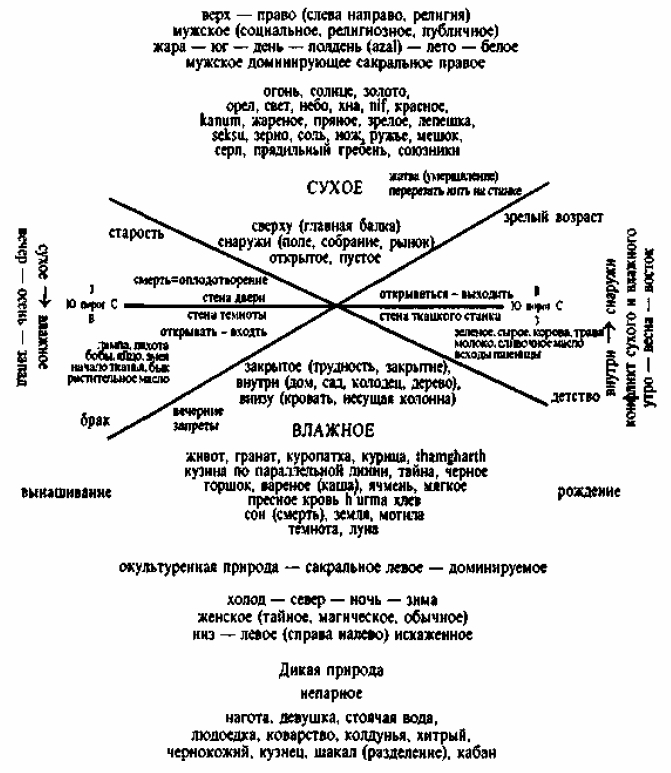

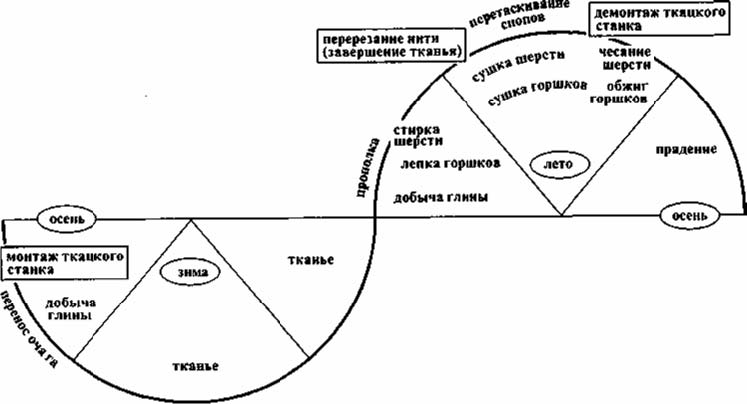

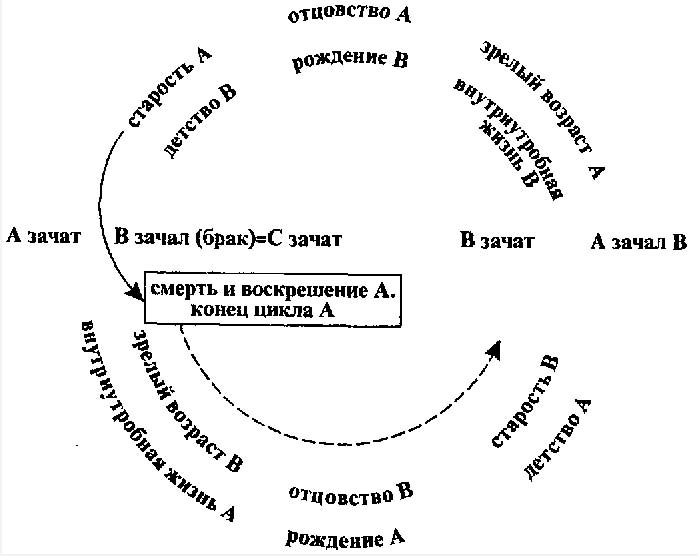

Крайнее негативное проявление женщины — старуха, в которой сосредоточены все отрицательные свойства женскости (всего того в женщине, что вызывает у мужчин ужас, столь характерный для «мужских» обществ). В свою очередь, крайнее проявление старухи — старая колдунья (stuf), свирепый сказочный персонаж (Lacoste-Dujardin, 1970, Благодаря достоинствам, которыми наделено мужское начало и которые позволяют ему в любом браке навязывать свои условия, мужское-мужское, в отличие от женского-женского, никогда не осуждается открыто, несмотря на неодобрение, которое вызывают некоторые формы избыточности мужских доблестей, когда они проявляются в чистом виде, как, например, «доблесть (nif) дьявола». Одним из воплощений дьявола является «рыжий» [16]. Он повсюду сеет смуту, у него нет усов, с ним не хотят вместе торговать на базаре, а на последнем суде, когда всем прощаются все прегрешения, ему отказывают в отпущении грехов и так далее. Другим воплощением дьявола — совершенно в ином смысле — выступает amengur, мужчина, не оставивший потомков мужского пола. Социальный мир, каждую его часть, насквозь пронизывает основополагающее разделение, начинающееся с разделения труда между полами, переходящее далее в разделение сельскохозяйственного цикла на время труда и время производства и достигающее представлений и ценностей, опосредованных ритуальными практиками. В основе разделения труда, а также ритуалов или представлений, предназначенных для усиления или оправдания этого разделения [17], лежат одни и те же практические схемы, которые вписаны в самые глубинные телесные диспозиции. Эмпирическая работа по установлению «колонок оппозиций», на которых зиждется каждая культурная система в своём произвольном, то есть историческом своеобразии, позволяет выявить принцип основополагающего разделения, исходный nomos, который мыслится как расположенный у истока, в своего рода изначальном акте конституирования, установления, институирования, но который в действительности институирован в каждом обычном акте обыденной практики, наподобие тех, которые управляют разделением труда между полами, этой формой непрерывного творения, одновременно бессознательной и коллективной, что определяет её непрерывность и трансцендентность в отношении индивидуальных сознаний. Смысл распределения видов деятельности между полами (такого, каким оно выглядит в приведённой ниже сводной таблице) можно постичь, комбинируя три основные оппозиции: оппозицию между движением внутрь (а также вниз) и движением вовне (или вверх), оппозицию между влажным и сухим и, наконец, оппозицию между непрерывными действиями, направленными на длительное поддержание противоположностей и распоряжение ими в их единстве, и краткими, прерывистыми действиями, направленными на объединение существующих противоположностей или разделение соединившихся. Нет нужды вновь возвращаться к оппозиции между внутренним, домом, кухней, или движением внутрь (накопление запасов) и внешним, полем, базаром, сходом, или движением вовне, между невидимым и видимым, личным и общественным и так далее. Оппозиция между влажным и сухим, которая частично перекрывает предыдущую, даёт женщине всё то, что имеет отношение к воде, зелени, траве, саду, овощам, молоку, дереву, камню, земле (женщина пропалывает огород босиком, она лепит глиняные горшки и внутренние стены голыми руками). Но последняя оппозиция, наиболее важная с точки зрения ритуальной логики, отделяет мужские действия: непродолжительные и опасные столкновения с пограничными силами (пахота, жатва, заклание быка), для которых требуются инструменты, сделанные с помощью огня, и соответствующие предохранительные ритуалы — от действий женских: от вынашивания и ведения хозяйства, постоянных забот, направленных на обеспечение непрерывности, приготовления пищи (аналогичного вынашиванию), ухода за детьми и животными (включающего чистку, уборку навоза, от запаха которого чахнут скотина и дети, а также подметание), тканья (которое в одном из его аспектов рассматривается как поддержание жизни), заготовки продуктов или просто сбора плодов, а также других видов деятельности, которые сопровождаются простыми искупительными обрядами. Сама женщина, то есть её жизнь и способность к деторождению, в высшей степени уязвима («беременная женщина стоит одной ногой в этом мире, а другой — в ином», «могила для неё остаётся открытой с момента зачатия до четвёртого дня после родов»), уязвимы также и те жизни, за которые она несёт ответственность, то есть жизнь детей, скота, сада. Выступая хранительницей объединённых противоположностей (то есть жизни), женщина должна распоряжаться жизнью и защищать её как техническими, так и магическими средствами.