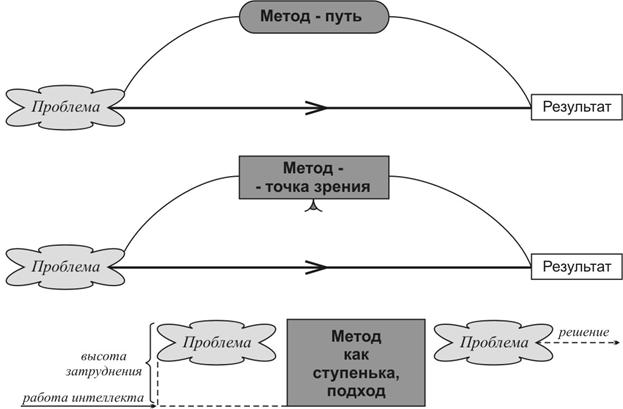

1. Структура исследовательского методаПосле выдвижения проблемы наступает этап поиска средства её решения — метода. Знание, которое стало содержанием проблемы, оценено в виде отклонения от нормы. Чтобы незавершённую когнитивную структуру довести до должного результата, нужны особые инструменты мысли. В чём заключается их своеобразие? 1.1. Содержание метода: теория, идеи и принципыМетод занимает другое место когнитивного пространства мысли нежели, чем проблема. Голландский психолог Д. Ван де Хейр высказал следующее мнение о способе решения проблем. После того как проблемная ситуация представлена языковыми символами, нужно искать в этом субъективном пространстве особую «точку зрения». Это требует активных действий с символами, где новые аспекты познаваемого объекта как бы выдумываются [125]. В одном аспекте с автором следует согласиться однозначно, условия задачи являются определяющим исходным пунктом, от которого нужно отталкиваться в поисках необходимого средства решения. Но мы не согласны с тем, что сфера поиска должна ограничиться субъективным пространством задачи. Ван де Хейр разделяет основную ошибку гештальт-психологов, сводящуюся к тому, что незавершённый гештальт задачи исчерпывает поле решения. И здесь для плодотворного выхода уместно обратиться к античной культуре, представители которой наметили перспективное направление рефлексии. Древнегреческие мыслители полагали, что средством решения проблемы-задачи является метод. Под словом «methodos» они подразумевали путь, ведущий к цели и составляющий решение задачи. Здесь предполагается отдалённость искомого пункта от мыслителя, находящегося в задачной ситуации. Речь идёт о некотором пространстве, таящем в себе множество возможных направлений пути, Примечательно то, что Ван де Хейр предлагает для решения проблемы искать особую «точку зрения». Нетрудно догадаться о совпадении последней с методом, и это подтверждают сами учёные. В начале XX века английский экономист Дж. М. Кейнс заявил, что экономическая теория свои первые предпосылки черпает в наблюдениях. Л. фон Мизес оценил этот тезис как распространённое заблуждение, путающее предмет с методом. Экономиста отличают не Такое понимание заложили уже греческие мыслители. Хорошо известно, что из всех чувств античная культура выделяла зрение и видела его преимущество в оптимальной связи с работой разума. Отсюда термин «теория» означал «умозрение», и вполне понятно, почему Аристотель определял рассудок как способность умосозерцать. В контексте этих представлений естественно признать метод некоторой «точкой зрения», откуда может открыться перспектива пути. И здесь метод не должен совпадать с местом задачи, мыслитель обязан найти такую позицию, чтобы посмотреть на проблему со стороны и сверху. Только данная неравноценность может дать успешное решение. В настоящее время в качестве синонима метода очень часто используется термин «подход». Истоки этого представления опять же тянутся в Античность. В платоновском диалоге «Менон» Сократ предлагает для исследования вопроса о добродетели исходить из предпосылки подобно тому, как это делают геометры. Предпосылка определяется в виде заранее выделенных основных положений («ipоthesa»), заслуживших доверие. В своём комментарии  Если проблема есть «знание-что», то метод — это «знание-как»«Обдумай что, но более обдумай как» — говорит Гомункулус Вагнеру в гетевском «Фаусте». Эти смыслы развёртывает технологическая концепция. Интеллект способен структурировать знания на два функциональных блока: предмет и метод. Знания, входящие в состав предмета, выполняют ряд функций:

Все эти роли концентрируются в характеристике «что» — когнитивный предмет выступает заместителем внешнего объекта. В мышлении он обретает форму проблемы, она становится полноценным предметом для действия метода. Если проблема есть для мышления «что», то метод выражает собой блок «как». Такая композиция отвечает требованию интеллектуальной технологии. Сырьевой компонент («что») можно преобразовать в искомый результат, лишь применяя к нему некий инструмент. В роли орудия («как») и выступает метод, способный осуществить в проблемном материале необходимые когнитивные трансформации. Ясно, что проблема играет относительно пассивную роль, активное же доминирование принадлежит методу. Функциональная неравноценность обусловлена содержательным различием, проблема и метод представляют разные уровни знания. Если «что» относится к когнициям относительно низкого уровня, которые имеют отклонения от нормы и пребывают в статичном положении сырья, то блок «как» включает более фундаментальные образования. Относительно высокий уровень организации метода выражается в структурной оформленности и нормативности его содержания. Хотя в условиях задачи существуют истинные элементы, главными остаются формы незнания: лакуны, разрывы и тому подобное, что далеко от образцов истины. На этом фоне ко всему содержанию метода предъявляются строгие истинностные критерии, только истинный метод, соответствующий поставленной проблеме способен привести к успеху. Если к этому ещё добавляется особая динамичность метода по отношению к проблеме, то такое совершенство и позволяет ему играть роль средства решения проблемы.  Метод есть схема, вобравшая в себя содержательные и обобщённые знанияС определённой условностью можно выделить три типа метода:

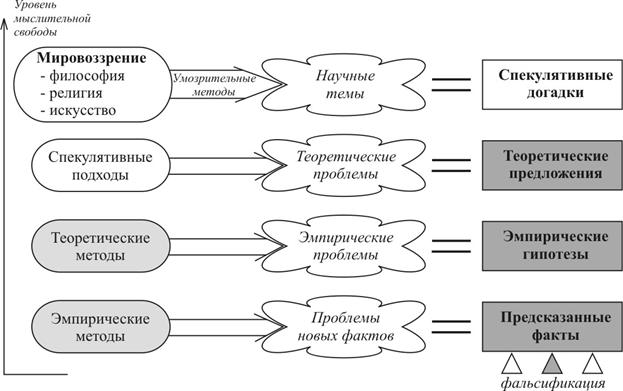

Критериями здесь выступают определённые результаты мышления, которые формируются под влиянием методов. Если каждый тип предполагает огромное многообразие методов, то можно ли вести речь о единстве всех типов? Мы полагаем, что исследование универсальных свойств метода имеет разумный смысл, который может оформиться в философскую концепцию или в методологию (в прямом значении). Определение метода через схему является классическим после работы Ф. Бартлетта (1932). Для английского учёного схема была рациональной формой памяти, в которой накопленный опыт актуализируется для решения последующих проблем. Весьма расплывчатое представление о схеме как таковой побуждало последующих исследователей прилагать специальные усилия. Одна из лучших трактовок когнитивной схемы принадлежит У. Найссеру. «Схема не только план, но также и исполнитель плана. Это структура действия равно как и структура для действия… Если прибегнуть к генетическим аналогиям, схема в любой данный момент времени напоминает скорее генотип, чем фенотип. Она делает возможным развитие по некоторым определённым направлениям»… [127]. Здесь видно, что схема является планом как структурой действия и его функционирование подобно генотипу. Кроме того, Найссер вводит понятие «экстенсивной схемы», которая включает в себя некоторую совокупность менее широких схем и определяет характер их активности. Однако и такое уточнение мало что проясняет в содержательных характеристиках метода как схемы. Когда речь идёт о плане, то имеется в виду чисто ролевая функция, которая не раскрывает структуру того, что выступает в этом качестве. Сравнение с генотипом также подчёркивает значимость схемы, оставляя в стороне всё остальное. Связь схемы и знаний не подлежит сомнению, вопрос сводится к определению той границы, которая выделяет когниции, способные быть методом. Условно все знания можно разделить по степеням общности на единично-фактуальные и общие. Если первые фиксируют В разных типах метода качество знаний и степень их общности отличаются вариативностью. Для методов относительно простой практической деятельности присущи эмпирические обобщения малой общности. Речь идёт о рецептурных правилах, регламентирующих действия для производства определённого блага (кулинарные советы, рекомендации поиска грибов, рыбной ловли и тому подобные). Более сложный характер имеют мировоззренческие методы, использующие ценностные теории: учения, доктрины, концепции. В качестве когнитивных единиц здесь фигурируют понятия, выявляющие духовно-ценностные смыслы. В теологическом и эстетическом мышлении участвуют весьма сложные ценностные теоретические структуры. Традиционную универсальность демонстрируют философские категории, которые могут составлять как чисто философские стратегии мысли, так и методы, сочетающиеся с практическими, мировоззренческими и научными подходами. Специфической сложностью отличаются научные методы. Их состав определяется разнообразием видов научного знания: факты науки, эмпирические обобщения и законы, теоретические законы и теории, фундаментальные теории и научные картины. Хотя факты науки носят характер первичных обобщённых описаний, всё же они близки к уровню единичности и потому в содержание метода не включаются. Чаще всего они образуют контекстную основу условий проблемы. Все же остальные результаты науки способны войти в состав того или иного исследовательского метода. Научная теория и исследовательский методВ 1987 году вышла в свет коллективная монография, где советские философы попытались проанализировать все существенные связи между научной теорией и методом. Здесь возникли трудности определения научной теории, ибо существует значительное многообразие теоретических структур науки. Одно дело — строгая аксиоматическая теория, другое — теоретическая концепция, где объединены эмпирические и теоретические законы с мировоззренческими идеями. И тем не менее авторы сформировали некую паллиативную модель теории, где нашлось место следующим признакам: обобщённое знание, ориентация на объективную истину, выведение эмпирических следствий из теоретических законов и другим. Все авторы пытались проследить единство и различие. Единство усматривалось в том, что научное знание является тем субстратом, из которого формируются обе структуры. Если нет истинного воспроизведения изучаемого объекта, то невозможны как теория, так и метод. Однако между ними есть и существенные различия, ведущее из них выражается в функциях. Если теория выполняет четыре функции: а) информационную; б) мировоззренческую; в) инструментальную; г) проективную, то методу присущи только две функции — инструментальная и проективная. У метода инструментальность является главной функцией, у теории эта функция не главная [128]. С таким различением трудно согласиться. Мы полагаем, что автор искусственно расширил круг ролей, которые способна играть теория. Основная функция теории — «информационная», то есть учёные создают такие когнитивные продукты, которые своей семантикой воспроизводят изучаемый объект в его существенных связях. Если абстрактно-понятийное ядро теории соответствует критериям логической и концептуальной связности, а эмпирические следствия получили экспериментальное подтверждение, то теорию считают объективно-истинным знанием. Это и есть информационно-познавательная функция теории. Мировоззренческая функция здесь излишня, её в лучшем случае берёт на себя научная картина (В. С. Стёпин). Что же касается инструментальной и проективной функций, то к теории они не имеют прямого отношения, ибо являются свойствами метода. Все основные качества научной теории складываются в контексте её стратегического отношения к исследуемому объекту. Если взять такой аспект как истинностность, то он так или иначе трактуется в рамках связи теории с объектом. После того, как теория стала устойчивым результатом познания, начинается период её множественных превращений в метод. В любом производстве происходит метаморфоза превращения продукта в средство, нечто подобное есть Эту аналогию можно распространить не только на всю науку, но Метод как таковой предназначен для эффективной и плодотворной деятельности мышления, где из проблемного сырья производится новое знание. Метод здесь демонстрирует способность наличного знания становиться когнитивным инструментом обработки и за счёт этого добиваться эффекта «вытягивания шеи» (К. Поппер). Сама по себе теория таким свойством не обладает. С решением проблемы процесс мышления заканчивается, метод как орудийная функциональная структура сходит на нет. И его содержание вновь обретает форму теории. При возникновении соответствующей проблемы снова появляется потребность в методе, что возобновляет процесс превращения теории в инструментальное средство. Цикличность подобных метаморфоз очевидна для всех типов мышления, включая науку. Переключение теории с режима объективно-истинностного существования на режим субъектно-активного хорошо осознают сами учёные. Так, Дж. Вейценбаум полагает, что если исследователь интересуется строением теории, тем, как из начальных принципов вытекают общие утверждения, а из них частные следствия, и тем, какие переменные сделать существенными, а какие — несущественными, то всё это является внутритеоретическим делом (В наших терминах данный аспект оценивается как становление теории по отношению к объекту). Совершенно другая деятельность начинается тогда, когда сложившуюся теорию начинают использовать как карту частично исследованной территории. Здесь её значение заключается не в том, что она отвечает на вопросы собственного устройства,  Здесь уместна иллюстрация из истории естествознания. Формализмы, которые использовал Дж. К. Максвелл при создании теории электромагнитного поля, за несколько десятков лет до этого были созданы О. Коши, У. Гамильтоном и другими математиками. Данные математические структуры существовали в виде результатных теорий. Когда Максвелл привлёк и применил их к физическим проблемам, они стали функционировать не в качестве теории, Идея как форма методаКак обобщённое знание теория существует в различных формах и одной из них является идея. Её содержанием выступает некий элемент обобщённой информации, это может быть — эмпирическое представление, научное понятие, закон науки, художественный образ, философская категория и тому подобное. Локально-узкое содержание идеи определяет абстрактные границы её инструментального действия. «Всякая идея сама по себе есть ведь умственное окошко» (В. С. Соловьёв). Ч. С. Пирс подчёркивал такой признак идеи как её ясность. Конечно, здесь подразумевается содержательный аспект, неясность того, о чём говорит идея, резко снижает её шансы стать плодотворным началом. Когнитивное содержание идеи должно быть внятным и осмысленным резюме ранее состоявшегося исследования. Но золотая пора идеи остаётся не позади человека, а впереди, она открывает окно в будущее (Г. Башляр). Все в идее подчинено функции метода. Если тёмное представление становится идеей, то её инструментальность может обернуться отсутствием результата. В таком случае заявляют о неплодотворной идее. Пирса можно понять в том смысле, что только ясные идеи демонстрируют эффективное познание. Может быть, это и имел в виду древнекитайский мыслитель Идея есть понятие, служащее инструментом решения проблемы. Это определение хорошо подчёркивает единство содержательного и инструментального аспектов. В науке довольно часто устанавливается своеобразное разделение труда. Одни учёные производят общие утверждения (отражательно-истинностный аспект), другие же стремятся «извлечь пользу из принципа» (П. Ферма), то есть превращают их в эффективные орудия (активная функция). Если Г. Лоренц получил понятие локального (местного) времени, новые преобразования координат и ввёл их в электродинамику, то плодотворные выводы из них продуцировал А. Эйнштейн. Вот почему «значение научной идеи часто коренится не в истинности её содержания, Рождение идеи всегда предполагает

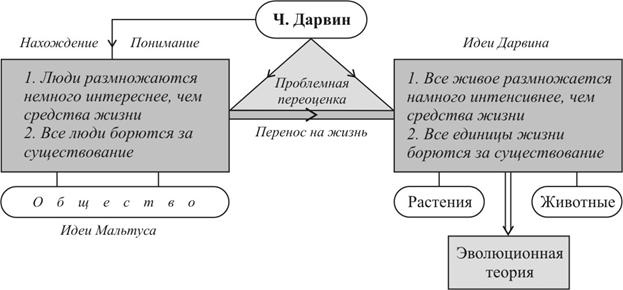

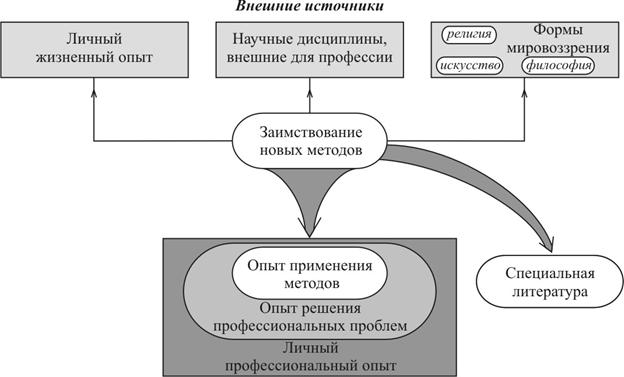

Обязательным условием всех случаев творческой догадки, ведущей к производству идеи, является постановка проблемы и наступление этапа формирования (мобилизации) метода. На явную связь проблемы с изобретательской идеей указал немецкий учёный Г. Гельмгольц. Ему предстояло изложить студентам теорию свечения глаза, разработанную Брюкке. Последний был на волосок от изобретения глазного зеркала, но замедлил поставить себе вопрос, какой оптической картине принадлежат исходящие из светящегося глаза лучи. Методические соображения вынудили Гельмгольца поставить такой вопрос. Кроме того, занимаясь медициной, он знал о нужде окулистов в приборах для определения «чёрного бельма». За несколько дней Гельмгольц сконструировал новый прибор и дал возможность изучать живую человеческую сетчатку [130]. Идеи обнаруживаются в других научных дисциплинахРассмотрим зарождение идейных основ эволюционной теории. Начальный этап был заложен французским биологом В этой проблемной ситуации оба исследователя были вынуждены обратиться к внебиологической литературе и оба вышли на книгу английского экономиста Р. Мальтуса (  Вненаучное знание как источник научных идейН. Бор рекомендовал теоретикам ориентироваться на разработку «сумасшедших» и «безумных» идей. Здесь учтён тот момент, что с точки зрения наличных рациональных построений принципиально новая гипотеза должна оцениваться как нечто противоречивое, иррациональное. Таким образом, вполне явно в стиль современного научного мышления закладывается конструктивность иррациональных сил сознания. К традиционно иррациональному обычно относят мифы, эзотерическое, знание типа магии, алхимии и тому подобное, то есть всю герметическую культуру. Позитивистское игнорирование влияния герметической традиции па естествознание противоречит его реальной истории. Многие научные дисциплины имеют свои оккультно-магические прообразы: геомантия — геометрия, астрология — астрономия, алхимии — химия. Вместе с тем нельзя согласиться с Ф. Йетс и другими западными исследователями, которые абсолютизируют влияние эзотерических форм на науку. Здесь, как Как в Античности, так Новая научная истина всегда кажется парадоксальной, если она воспринимается с. позиции ранее сложившейся и утвердившейся теории. В выборе из двух альтернативных способов устранения иррациональности (отвергнуть инновацию или принять се) превосходство вначале у сторонников традиции. Источником нарушения нормы они считают новую гипотезу. Для учёного-новатора абсурдной кажется старое, решение. Когда в начале XIX века Т. Юнг выдвинул идею интерференции, то для его коллег она показалась несовместимой с основами оптики. Авторитетный физик Д. Араго заявил: «Вот, бесспорно, самая странная из гипотез! … Кто бы мог подумать, что свет, слагаясь со светом, может вызвать мрак!» [132]. Гипотеза выглядела «странной», потому что она противоречила корпускулярной концепции света, которая господствовала в физике более века и обрела статус «нормальной» теории. Ситуация из истории физики показывает недостаточность отдельных, изолированных, пусть даже и фундаментальных норм. Упрёк в иррациональной странности был снят с интерференционной гипотезы лишь в ходе применения норм эмпирической проверки, согласованности с другими теоретическими разделами и тому подобных. Однако и весь комплекс норм, ориентирующихся на научные результаты, имеет свои границы действия. Он дополняется группой предпосылочных норм. Их отличает не только иная направленность (начало познавательного акта), но и особые содержательно-стилевые характеристики. Если результатные правила жёстко ограничивают активность субъекта, то предпосылочные нормативы ориентируют учёного на весьма свободные действия. Эта противоположность реализуется большинством норм. С позиции рациональных результатов нужны: однозначная определённость, исключающая полисемию и логические противоречия, недопущение гипотез — ad hoc, дискурсивность всех рассуждений, максимально возможная критика и тому подобное. Шкала предпосылочных норм разрешает привлечение неопределённых смыслов, рекомендует не избегать в ряде случаев ad hoc — утверждений, существенно ограничивает концептуальную критику и так далее. Налицо своеобразная инверсия нормативных комплексов. В контексте предпосылочных регулятивов радикально меняется отношение к иррациональному фактору. Если прежде всего его активность расценивалась как полностью негативная, то здесь она приобретает и позитивную роль. Это обусловлено деятельностной сущностью предпосылочных оснований. Проблематизация и выбор метода протекают в широком поле научной и вненаучной культуры, что предоставляет мышлению множество измерений свободы. В ходе различных процедур выделяются рациональные моменты путём очищения их от мистических сторон и превращаются в самостоятельные абстракции. В таком виде они и входят в науку. Современный этап развития науки актуализировал тему соотношения науки с мифологией. Как отмечал Привлечение мифов к производству научных концепций — реальность науки. Однако мысль о включении мифов в структуру научной теории вызывает возражения. Если для раннего естествознания признается цепь последовательной рационализирующей демифологизации: миф — философема (натурфилософская догадка) — научная идея (теоретическая гипотеза, модель), то почему современная наука должна исключать такой путь рационализации? Миф, попадающий в голову теоретика, предварительно выбирается из мифологического множества. Эта селекция идёт через призму вполне определённых научных соображений. Затем у выбранного мифа выделяют рациональный компонент и переосмысливают его в научных понятиях. Ясно, что конечный продукт ценностно-инструментальных процедур должен разительно отличаться от исходной предпосылки. И действительно, одно дело признавать миф, где «мир рождается из ничто» (выражение А. Фридмана), другое — утверждать, что из физического вакуума в допланковскую эпоху рождались первые элементарные частицы. Если первое — вненаучный миф, повлиявший на формирование теоретической гипотезы, то второе — элемент научной концепции. Мифологическому сознанию родственна религия как форма превратного мировоззрения. Её влияние на развитие научного отражения в целом негативно. Вместе с тем непредвзятый анализ истории естествознания выявляет неоднозначную роль религии и теологии в науке. Случаи позитивной детерминации можно объяснить тем, что религиозные образы, как и все формы мировоззрения, способны к частичной переинтерпретации. Входя в структуру научных систем, они приобретают возможности амбивалентного истолкования. Контекст специальных знаний может нейтрализовать религиозный аспект и активизировать нерелигиозные смыслы, которые ранее были подавлены основным значением. Историческая эволюция христианской религии после Средневековья шла в направлении либерализации идеологического контроля над естествознанием. В эпоху Ренессанса сформировалась концепции природы как «нейтральной» почвы, которая не одушевлена духами и существует для того, чтобы служить человеку. В этой концепции вызрела идея о том, что с благословения творца человек может манипулировать естественной средой в своих интересах. Она санкционировала опытно-экспериментальное исследование и поощряла практическую ориентацию познания. Если античные философы наложили запрет на применение математики к явлениям земной природы, то христианская теология, начиная с XIII века, смогла преодолеть эту ретроградную традицию. Если во всей природе заключён «божественный план» и закономерный порядок, то задача учёного заключается в том, чтобы открыть его с помощью опыта и математики. В рамках этой установки и свершались научные открытия Представление о боге нередко привлекалось в качестве модельной схемы в тех случаях, где был открыт дефицит понятийных средств. В таком русле оформилась идея творения. Иудео-христианские и мусульманские доктрины были основаны на том, что бог в каждое мгновение заново творит мир, поддерживая этим его существование. Эта идея реновации, лежавшая в культуре Средневековья мёртвым грузом, была актуализирована учёными XVII веке. Они переоткрыли её и заставили «работать» в физических концепциях движения. Так, Лейбниц применил идею «нового творения» («транскреации») в физике удара. Позднее идея творения превращается в версию «первотолчка». Непосредственным стимулом такой трансформации стала физическая проблематика. В условиях земного притяжения закон инерции не допускает непосредственной опытной проверки. Творцам новой механики нужно было объяснить необычное поведение инерционных тел. Перед ними встала трёхаспектная проблема:

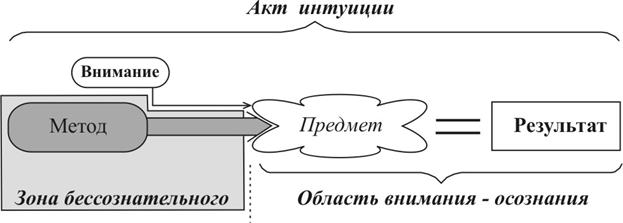

В согласии с библейским мифом о сотворении мира был предложен Бог как первая динамическая причина (первотолчок). Для нас как представителей науки XX века ошибочность такого решения несомненна и очевидна. Но в культуре XVII века оно было Идея первотолчка стала ядром деистического мировоззрения. По сравнению с ортодоксальной теологией оно дало учёным существенную прибавку в теоретической самостоятельности. Но учёные Вхождение вненаучной культуры в науку «законно» лишь в контексте предпосылочных норм. Хотя в нём мифы, эзотерические и религиозные элементы оценивались как особые иррациональные формы, их привлечение признавалось правомерным. Обязательным условием рационализации выступала концептуальная обработка в роли проблемного материала. История науки показывает, что вненаучные заимствования из герметической и религиозной культур свелись в основном к содержательным видам. Особого влияния на стиль научного мышления они не оказали. Научные принципыВ научном познании следует, прежде всего, чётко обозначить два уровня творчества. Деятельность теоретика «делится на две части. Он должен, На фоне мировоззрения положение принципов научной теории тяготеет к некоторой однозначности. Такая тенденция особо наглядно представлена математикой. Когда Евклид завершил работу своих предшественников и создал первую теоретическую геометрию, то никто из учёных его времени и последующих периодов не усомнился в истинности аксиом и постулатов. Они обладали интуитивной ясностью и логической нормативностью. И тем не менее здесь было некоторое исключение в виде аксиомы о параллельных прямых, её неочевидный характер смущал некоторых учёных. Уже древние геометры (Посидоний, Прокл) и арабские учёные (Назир-Эдлин) пытались представить её теоремой и вывести как следствие из других аксиом. В XVIII веке попытки возобновились, но увенчались успехом лишь в XIX веке. Усилиями Высшие виды научного творчества связаны с «нахождением принципов», то есть с формированием новых теоретических предпосылок или фундаментальных методов. Данный процесс А. Эйнштейн считал самым трудным и сложным. Его особенности наиболее рельефны на фоне дискурсивно-дедуктивного мышления. Если последнее начинается с общих оснований и заканчивается частными следствиями, то «принципиальное мышление» (В. Гейзенберг) исходит из эмпирических знаний и завершается теоретическим концептом. Дедуктивные построения отличаются строгой логической упорядоченностью, производство же предпосылок протекает в условиях значительного ослабления логических и других норм-запретов, ведущего к росту стихийно-хаотических движений. Если первый вид отводит чувственности роль внешней языковой формы, то во втором её функции существенно расширяются и психическое становится содержательным элементом самого мышления. Входя в его состав, оно разрушает логические связи-стереотипы и порождает новые операциональные формы типа свободных ассоциаций, спонтанных скачков и смысловых диффузий. Такое мышление, реализующее в поисках новых методов «свободную игру сущностных сил» (К. Маркс) сознания, обозначим термином «креативное мышление». Его смысл целесообразнее раскрыть через такие формы творчества как воображение и фантазию. Нахождение нового принципа является одной из высших форм теоретического творчества. Общей и единой особенностью здесь является лишь то, что обязательным предварительным этапом выступает получение результатной формы решения проблемы. Только вчерашний продукт может стать сегодняшним принципом, обратный процесс просто невозможен. Формы же обращения когнитивного результата в принцип чрезвычайно разнообразны. В поиске нужного принципа нет Выдающиеся учёные-теоретики дали реальные образцы угадывания перспективных принципов. Рассмотрим одну из страниц истории физики. Эмпирический факт равенства инертной и гравитационной масс в определённой мере был известен уже Г. Галилею. Приобретя широкое экспериментальное подтверждение, он не получил теоретического объяснения в рамках классической механики. Неудачными оказались попытки связать данный факт с эфирно-механической моделью гравитации (Лесаж) и электродинамикой (К. Лоренц). В эту деятельность включился и А. Эйнштейн. Удивительно высокая точность в равенстве значений масс и обилие неудачных попыток объяснения убедили его в фундаментальной значимости соотношения масс. Когда и специальная теория относительности не смогла справиться с загадочным фактом, учёный решился на удивительную метаморфозу. Эмпирический факт как предмет объяснения он превратил в исходную и теоретическую идею. Здесь произошли две качественные перемены: а) эмпирическое стало теоретическим; б) конечное положение объясняемого предмета уступило место начальной идее. Вместо установки на объяснение на арену вышла теоретическая вера в перспективный метод. На такое способно только гениальное воображение. Идею равенства масс Эйнштейн в дальнейшем превратил в принцип эквивалентности и сделал основой общей теории относительности (ОТО) со всей её сложной архитектоникой концептуально-математических ходов и следствий.  Этап производства следствий из принципа Эйнштейн считал относительно простым,  1.2. Операции и правила исследованияОперациональный уровень методаДинамичность методу придают операции и процедуры. Представители когнитивной науки ввели деление знаний на декларативные и процедурные. Если первые информируют об изучаемом объекте в виде идей, принципов и теорий, то вторые не дают истинностной картины внешней реальности, ибо сводятся к сугубо внутренней динамике интеллекта. Такая дихотомия имеет прямое отношение Уже древние мыслители обратили особое внимание на динамичность разума и дали разнообразие объясняющих учений. Позиция Аристотеля оказалась более всего созвучной современной методологии. Хотя Стагирит отдал исследовательские предпочтения логическим действиям (анализ, синтез, абстрагирование, определение, построение силлогизма и тому подобное), в его трудах дано описание почти всех основных и классических интеллектуальных операций. Позднейшие мыслители не могли не встраиваться в эту традицию. Новое время утвердило оппозицию к взглядам Аристотеля, но радикализм его представителей не был однозначным. Бэконовская теория индукции во многом согласуется с перипатетическим учением о наведении и расходится лишь утвердительным отношением к эксперименту. То, что писал Р. Декарт о дедукции, полностью встраивается в аристотелевскую теорию умозаключения. Существенный отход от парадигмы Стагирита произошёл в классической немецкой философии, выработавшей качественно иные философемы сознания и познания. Начало этому положил кантовский трансцендентализм, который ввёл целую группу неизвестных ранее операций: аналитические — синтетические, рассудочные — разумные, догматические — критические. Философы XX века преимущественно разрабатывали кантовскую стратегию, делая упор на процедуры рефлексивного сознания (феноменология, философия языка, эпистемология науки). Интеллектуальные операции суть продукты практикиТеоретическое осмысление феномена операциональности заняло важное место в творчестве Ж. Пиаже. Он полагал, что операции интеллекта — это практические действия, перенесённые внутрь и скоординированные в систему [134]. Идея интериоризации объединила его с Связь между научной теорией и исследовательской практикой авторы преувеличили, хотя у неё есть явные границы. Данная зависимость реализуется на этапе становления теории из эмпирии и на ступени инструментального обслуживания эмпирического опыта объяснениями и предсказаниями. Но у теории существуют самостоятельные состояния, когда она пребывает в форме результативного знания и участвует в чисто теоретической деятельности (концептуальное обоснование, теоретическая критика, установление соотношений с другими теориями). С учётом данного разнообразия следует внести должные коррективы в рассуждения  Операции двойственной группировкиСуществует великое множество операций интеллекта и следует признать обилие видов группировки, отражающих свободу авторских предпочтений. Через все варианты в качестве сквозного проходит деление на две группы. Такой способ реализовал уже Ж. Пиаже в виде различения конкретных и формальных операций. Если первые характеризуют динамику эмпирических образов, то вторые представляют богатство ходов логического мышления. Логические операции в каждом случае образуют целостную систему, где демонстрируют обратимость противоположных направлений: прямой (анализ и тому подобное) и обратной (синтез и тому подобное) векторности. Редукция абстрактной операциональности к логическим действиям выглядит ныне весьма архаично. Современные авторы предпочитают здесь говорить о широкой картине рациональной деятельности, где логическая активность составляет лишь некоторую часть. Так, по мнению П. Бернайса, рациональные действия суть всё то, что обеспечивает человеку рост понимания:

Дж. Гилфорд выделил пять типов операций:

Казалось бы, ни о какой двоичности здесь говорить не приходится. Однако если внимательно оценить данную классификацию, то можно получить неожиданный вывод. Под «познавательным» типом Гилфорд скорее подразумевает научное исследование. И такую рубрикацию можно безболезненно удалить на фоне поиска универсальной схемы. Что касается «оценки», то здесь можно предположить операции сравнения со стандартами и образами, что нужно в актах проблематизации и оценки результата. У нас же речь идёт о процессе решения проблемы. Если «оценку» идентифицировать с ценностно-мировоззренческим познанием, то её игнорирование будет того же порядка, что  Х. Ортега-  Операции начального изучения объектаВ любой познавательной ситуации человеку противостоит бесконечно сложная реальность. Всякое исследование здесь вынуждено заниматься упрощением, сведением сложного к необходимым простым элементам. В науке этот процесс называют исследовательским моделированием и его ведущей операцией считается анализ. Первой областью приложения является эмпирическое познание, что хорошо описал Б. Рассел. Сначала интересующая нас реальность появляется как смутное целое в виде многообразия чувственных Анализ всегда сочетается с абстрагированием. Если дело сводится к разделению целого на части, то выделение особой части и её фиксация в относительно самостоятельном виде составляют содержание абстрагирования. Хотя Рассел декларировал «портрет» одного анализа, фактически он описал взаимосвязь двух операций. Существуют разные формы абстрагирования. Изолирующее абстрагирование выделяет нужную часть и полностью отвлекается от всего остального, что делает часть самостоятельным когнитивным элементом, или абстрактным объектом. Исходные абстракции любой теории рождаются в горниле изолирующего абстрагирования. Так, становление античной теоретической геометрии началось с формирования таких идеальных объектов, как «точка», «линия», «плоскость» и так далее. Для любого учёного-теоретика изолирующее абстрагирование выступает ключевым приёмом. Друзья и ученики российского физика, теоретика-космолога Критерии различения абстракций могут быть разными. Так, Ж. Пиаже предложил классификацию из трёх видов: эмпирическая, отражающая и рефлексирующая. Критерием здесь выступает степень интериоризации. Эмпирическая абстракция полностью её лишена, ибо заключается в оперировании физическими объектами. Отражающая абстракция выражает интериоризованные операции двух видов:

Рефлексирующая абстракция состоит в том, что полубессознательные операции ретроспективно тематизируются и тем самым осознаются в качестве будущих инструментов [140]. Анализ и абстрагирование как формы инфинитизацииТакой тезис прослеживается в исследовании Э. Гуссерлем истоков теоретической геометрии. По оценке Ж. Деррида, инфинитизация у древних греков сочетала в себе ограничение и расширение [141]. Если первое сводилось к выбору определённых групп фактов и их свойств (анализ и абстракция), то второе заключалось в преодолении фактической конечности (идеализация и обобщение). Первый этап инфинитизации прошёл в рамках донаучного жизненного мира. Различные виды практики, осваивавшие земное пространство (земледелие, строительство, ориентация на местности и тому подобное), произвели первичные абстракции в виде эмпирических образов измерения расстояний, площадей и объёмов. Свойства пространства здесь смешивались с практическими способами измерения. И тем не менее это был материал данных, где бесконечное богатство реальности было заменено набором конечных образов с потенциалом развития. На втором этапе инфинитизации в дело вступили учёные-теоретики, которые к эмпирическому предмету применили разнообразные логические операции. Практические образы были преобразованы в абстрактные понятия и идеальные объекты: «точка», «прямая», «окружность» и тому подобные, а также появились понятия геометрических операций: «провести линию», «построить фигуру», «разделить на» … и тому подобные. Эти понятийные ресурсы стали основой становления геометрии как первой формы научно-теоретической системы. Операции сравнительного методаПри накоплении некоторого множества родственных абстрактных объектов рано или поздно возникает задача установления их взаимных отношений. И здесь на повестку дня выходят операции сравнения. Апофеозом сравнительного метода в науке считается XIX век, когда оформился целый ряд дисциплин: сравнительная биология, сравнительное языкознание и тому подобное. Многие философы не могли пройти мимо такой тенденции, отмечая особые достоинства метода сравнения. К. А. Сравнительный метод не заключается в

С операции сопоставления начинается действие сравнительного метода, но нельзя забывать о том, что его предпосылкой выступает проблема. В зону вопрошания попал То, что сравнительный метод представляет собой систему операций, подтверждают многие примеры из истории познавательного творчества. Если взять техническое изобретательство, то здесь проблемной стороной выступает проект устройства, в котором превалируют целевые признаки и не хватает структурно-функциональных свойств. Так, в сознании английского изобретателя Дж. Уатта ( Научное сравнение мало — чем отличается от изобретательства. Здесь происходит та же последовательность операций с той лишь разницей, что вместо технической задачи выступает исследовательская проблема. Выделим этап формирования идей эволюционной теории. У Ч. Дарвина и А. Уоллеса стоял один вопрос: «Какие причины порождают изменчивость видов жизни?» При чтении книги Т. Мальтуса сопоставление установило соотношение между меняющимися видами жизни и человеческим народонаселением. Аналогия выделила у последнего значимые признаки:

В ходе экстраполяции возникли гипотезы:

Объяснение огромного множества фактов и успешное предсказание новых данностей подтвердило истинность гипотез. Тем самым была достигнута высокая степень генерализации, теория эволюции охватила три группы жизни: растения, животных и человека.  Операции и научные процедурыЕсли операции просты, формальны и могут быть самостоятельными, то процедуры сложны своей связью с содержательными теориями. В современном специализированном лексиконе применительно к мышлению используются различные термины: действия, операции, приёмы, акты, процедуры. Ясно здесь лишь одно, что речь идёт о различных формах единой процессуальной стороны интеллекта. Для смыслового единообразия ограничимся двумя разновидностями: операциями и процедурами. Если первые относительно просты, то вторые отличаются большей сложностью. При всей условности такого деления, оно имеет разумное оправдание. В силу своей простоты операции не имеют тесной связи с содержательными знаниями. Они могут существовать в виде изолированных, самостоятельных и универсальных форм таких, как анализ, синтез, абстрагирование и тому подобное. Малосодержательность как раз и позволяет операциям быть формальными и обратимыми, на что и указывал Ж. Пиаже. Так, обобщение само по себе легко переходит в свою противоположность — в ограничение. По мнению А. Чёрча, простые и неинформативные операции очень близки в математической логике к неопределяемому понятию «функция». В природе же всякой функции лежит свойство быть применённой к некоторой предметной области определения как к множеству аргументов [144]. С таким пониманием солидарен и Я. Стюарт. Все формальные преобразования являются разновидностями логико-математических функций. Такая функция состоит из трёх частей:

В силу своей функциональной простоты операции хорошо моделируются техническими информационными системами. Итак, синонимами операций будут действия и акты, если им присуща относительная простота в виде формальности или отсутствия содержательных знаний. На этом фоне главная отличительная черта процедур — связь с содержательными когнициями, от которой отвлечься никак нельзя. К процедурам научного мышления можно отнести процессы этапа «детства» химии — алхимии. Так, Альберт Великий ( Понимание — ключевая процедура гуманитарного мышления. В середине XIX века в западной культуре наступил явный прогресс в гуманитарных науках, оживились традиционные дисциплины (история, экономика и тому подобные) и возникли новые (психология, социология, лингвистика и другие). Возникла ситуация сравнительного осмысления методов естествознания и инструментов гуманитарного познания. И здесь представители последнего заявили несколько позиций. Самую радикальную точку зрения высказал Ф. Ницше, который обесценил все естественные науки. Никаких объективных фактов нет, «факт в себе» есть бессмыслица. И если естествознание кичится тем, что оно описывает и объясняет «факты», то это иллюзия. Человек познает то, что определяют его потребности, а они задают ценностную перспективу (полезно — вредно). Стало быть, всякое познание есть изобретательное истолкование и интерпретации. Умеренную позицию заняли неокантианцы, выдвинув оппозицию «объяснение — понимание». Описание и объяснение являются ведущими операциями объективирующего метода наук о природе. Ключевой операцией субъективирующего метода выступает понимание чистой ценности. Только после того, как мы поняли ценность культуры в её историческом многообразии, можно истолковать смысл нашей жизни. Если гуманитарные науки и искусство занимаются пониманием ценностей, то философия кроме этого традиционно брала на себя процедуры истолкования смысла. Налицо разделение труда: наука вооружена операциями, ориентированными на объективную действительность, а мировоззрение развивается приёмами, исходящими из субъекта.  Теме «смысл и понимание» придал оригинальное освещение российский философ При всём разнообразии трактовок процедуры понимания у неё есть ряд общепринятых признаков. Истолкование научных текстовСвоеобразные черты имеет понимание текстовой культуры, что и стало основанием для конституирования понятий «истолкование» и «интерпретация». Их значения сформировались в рамках герменевтики, где основным предметом понимания выступает текст как система смысловых значений, воплощённых в письменной форме языка. Здесь предполагается, что текст создан автором с соблюдением норм языковой, логической и дисциплинарно-тематической видов культуры. В зависимости от степени сложности тематического содержания устанавливается уровень трудности (зашифрованности) понимания текста в актах чтения. Это означает, что часть текста воспринимается сразу, а другая часть остаётся временно закрытой для понимания, что и делает текст в целом проблемным. Если речь идёт о тексте, пришедшем из исторического прошлого или из другой этнической культуры, или о специализированном тексте, то можно выделить три категории субъектов понимания текста, или интерпретаторов:

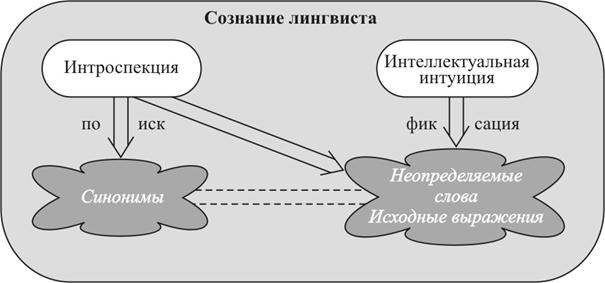

Хотя трудности истолкования у каждого интерпретатора встают свои, в них можно найти и нечто единое, что и пытались представить философы герменевтического направления. Вплоть до XX века герменевтическое истолкование расценивалось в виде особого искусства, где сочетаются чувственные и рациональные усилия. Если последние сводились к интеллектуальной реконструкции единиц текста и выделению общей логики, то первые заключались в процессе «вживания» в психический мир автора. При этом чувство имело приоритет над мыслью. С доминированием психологических приёмов в процедуре истолкования покончил М. Хайдеггер. Конечно, его позиция далека от рационализма, но она несовместима с утопической охотой на прошлое, где из настоящего читатель пытается переместиться в глубины истории. Единственной почвой читателя древних текстов остаётся время в модусе современности, и это означает наличие дистанции между смысловым горизонтом текста и горизонтом интерпретатора. Её можно представить в форме переплетения двух горизонтов, которое оборачивается непониманием смысла текста. Преодолеть дистанцию или, пройти путь к языку как истине текста, можно лишь, пытаясь распутать завязанный узел. Такой путь будет кругом, и только в такой структуре понимания достигается ясный смысл. Расшифровка текста сводится к разбиению путанного целого на смысловые части. Такое структурирование делает пробные шаги — варианты. Как только в тексте начинает проясняться Идеи Хайдеггера были развиты его учеником Последнее замечание Гадамера примечательно в контексте поворота от гносеологизма к новой онтологии, где понимание выступает особым бытийственным актом. И тем не менее нам представляется, что Гадамер нашёл неудачное различение: метод есть чисто гносеологическая категория, акт свершения — онтологическая характеристика. Мы полагаем, что сущность метода универсальна, она имеет как познавательные, так онтические измерения. Все виды человеческих практик в той или иной мере включают в себя инструментальные структуры знаний, осуществляющие решение прагматических задач. Дискурсивные и языковые практики не являются здесь исключением. То, что подразумевали Хайдеггер и Гадамер под «пред-мнением» и «пред-рассудком», можно однозначно считать методом. Он берётся монолитно, без выделения структурных элементов, но ясно, что речь идёт о наличных знаниях, которые мобилизованы в качестве средства понимания текста. Открытость пред-мнений последнему означает пробный характер привлекаемых методов. Герменевт, допустим, выбрал определённые когниции в инструментальной роли и реализовал их, получив соответствующий результат в виде пред-понимания. Оценка соответствия даёт расхождение с ожиданием, сформированным образцами ранее понятых произведений. Делается новое «набрасывание смысла»: выбираются из наличных когнитивных ресурсов новые элементы знания, через новый метод прочитывается это же произведение. Снова оценивается очередное пред-понимание и так до тех пор, пока ожидание-образец не даст знака об отсутствии «зазора» или «дистанции». Гадамер отметил, что старая (религиозная) герменевтика разделяла процесс понимания на три разных приёма: понимание, истолкование и применение. Все три характеризовались как subtilitas (тонкость, ловкость, искусство), то есть мыслились не столько как методы, используемые в роли инструмента, сколько в виде способности, требующей особой духовной утончённости. Позднее романтики выявили внутреннее единство понимания и истолкования. Последнее — это не  Л. С. Шишкина дала анализ трёх историко-языковых способов работы с текстом:

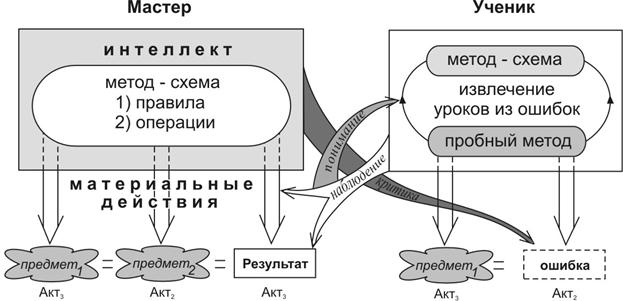

На первом этапе текст воспроизводится другим текстом, где описывается синтагматика и парадигматика первичного текста. Моделирование реализует акты норматирования текста и позиции выявления порождающих грамматик, что ведёт к созданию метаязыка. На этом основана древнеиндийская «грамматика Панини», которой обязана литература санскрита. Она нормирует текст для ранее выработанного смысла, онтологизируя познавательную модель. «Грамматика Важным приёмом метода моделирования выступает формирование метаязыка. Одним из его вариантов может быть язык маркеров, когда предложениям и их составным частям приписываются «семантические показатели» (маркеры). Последние фигурируют в качестве единиц словаря некоторого искусственного языка. Семантическая интерпретация здесь равносильна правилу перевода с языка-объекта на вспомогательный язык маркеров. В этой процедуре важную роль играет наша языковая компетенция. Главное достоинство такого метода состоит в исключении сложного и непонятного мира Могут ли операции исчерпать содержание любого метода?Утвердительный ответ дал американский физик П. Бриджмен ( Все разновидности операционализма были подвергнуты теоретической критике. В конце концов выяснилось, что редукция метода к операциям страдает односторонностью. Операции сложных видов предполагают наличие содержательных структур знания. Должную схему для операций дают правила. Сами по себе операции не подсказывают то, как следует решать задачу. Эту «слепоту» как раз и устраняют правила. Правила научного методаРечь идёт об одной из форм нормативной культуры. Для всех видов человеческой деятельности существуют некие нормы, имеющие императивность: одни действия разрешаются, а другие запрещаются. Предписания с такой двойственной ролью и есть правила. Возможных операций существует бесконечное множество, и правила определяют выбор только тех операций, которые получили в специализированном сообществе признание в качестве эффективных. Как тип упорядоченного поведения правило несёт прагматический компонент, оно должно быть понято человеком и использовано им в своей деятельности [156]. Поскольку каждое правило связано с группой определённых операций, оно является общей рекомендацией и способом результативно регулировать действия интеллекта. Связь правил с операциями хорошо изучена теорией игр. Правила абстрактной игры показывают, как надо действовать игроку, чтобы перейти из наличной ситуации в целевое состояние. Связь правил с операциями представлена схемой. Ф. Бартлетт определил схему в виде общей установки, которая делает работу памяти избирательной и творческой. В качестве структуры операций схема проходит через все исследования Ж. Пиаже. И современные когнитивные психологи активно используют это понятие. «Схема не только план, но также и исполнитель плана. Это структура действия, равно как и структура для действия» [157]. Виды операциональных схем: неявные образцы и явные правила. Неявная нормативность своеобразна тем, что здесь рациональные действия не осознаются в полном объёме. Интеллект выбирает разумную линию поведения, но отчёта в том, как он это делает, не представляет. Такая стратегия вписывается в концепцию «неявного знания» М. Полани. Многое в своей жизни индивид усваивает через примеры-образцы деятельности. Есть множество ситуаций, когда действия другого человека выступают для нас поучающими, они показывают то, как нужно поступать в данных обстоятельствах. И мы включаемся в этот ритм, пытаясь воспроизвести пример определённой активности. Через серию ошибочных отклонений мы достигаем более или менее удачных повторений. Это означает, что усвоен Нечто подобное происходит

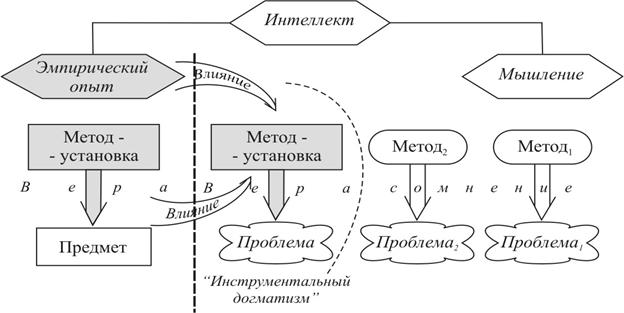

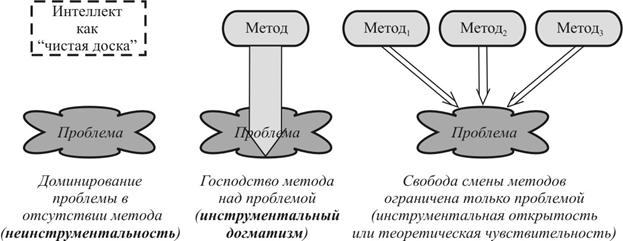

Развитие познавательной культуры идёт в направлении от неписаных образцов к вербальным правилам. Это подтверждается становлением науки из практического познания. Так, во всех древних цивилизациях сведения о количественных измерениях сначала формировались в виде операционных примеров. Затем в Вавилоне и Египте они были обобщены, кодифицированы и предстали в форме словесно-рецептурных правил (папирус Ринда и другие). Нечто подобное происходит

Эти правила не только обобщают личный опыт Малиновского, но и имеют универсальный исследовательский характер. Алгоритмы и эвристикиЯвные правила мышления можно различать по самым разным критериям, и одно из типичных различий — алгоритмы и эвристики. Первые суть чётко сформулированные инструкции, следование которым с необходимостью приводит операции к результату. Большинство логических и математических правил является алгоритмами. Программирование компьютерных информационных систем идёт на формализованных алгоритмических правилах, что даёт обязательность достижения нужного результата. Однако кроме однозначно заданных правил существуют поисковые алгоритмы слепого перебора всех возможных вариантов решения. Здесь поиск идёт по правилу Гюйгенса — равномерный перебор по всем направлениям. Главный минус такой стратегии заключается в игнорировании особенностей решаемой задачи. И тем не менее за счёт быстродействия достигается должный эффект. Сейчас практикуется доказательство сложнейших математических теорем посредством компьютерных программ. Но кроме этого существует весьма широкий класс проблем, которые решаются алгоритмическими методами без компьютеров. От человека требуется особая инструментальная культура… «Умение выполнять алгоритмические процедуры само по себе не представляет ценности: важно умение применять их к конкретным задачам» [160]. Если алгоритмы диктуют чёткие действия, то эвристические правила отличаются «размытыми» и относительно неопределёнными значениями. Их использование приближает к результату, но искомого решения не гарантирует. Эвристики представляют собой эмпирические максимы, обобщившие некий практический (здравый) смысл. В качестве примеров правил такого рода выступают следующие формулировки: «если потерял очки в тёмной аллее, то ищи их под фонарём», «выбирайся из лабиринта с помощью правила правой руки или падающей капли». Кроме общих эмпирических правил есть эвристики, учитывающие конкретные особенности задачи для существенного сужения области поиска решения. Так, Н. Нильсон разработал метод, использующий эвристическую функцию для построения кратчайшего пути на графе. Здесь фронт поисковой волны направлен на цель, примерно так действует человеческое сознание при выборе маршрута. Подобного рода эвристики используются в информационной бионике [161]. В науке эвристики чаще всего дополняют основной гипотетический метод. Типичной эвристикой такого вида является «золотое правило» Ч. Дарвина — следует особо тщательно фиксировать те наблюдательные факты, которые противоречат собственной гипотезе. Здесь учитывается реальная когнитивная особенность, которая заключается в том, что сознание предпочитает положительно относиться к фактам, подтверждающим авторское предположение, а контрфакты легко выпадают из памяти. (Народная мудрость на это намекает поговоркой «своя рубашка ближе к телу».) Данное правило помогло действию ведущих гипотетических идей — положения о расширенном воспроизводстве единиц жизни на фоне ограниченности жизненных ресурсов и других. В масштабе больших периодов исторического времени многие эвристические правила обретают альтернативных двойников. В ходе критических сопоставлений устанавливаются непростые отношения дополнительности. Так, в XIV веке У. Оккам сформулировал правило простоты: «Бог — гениальный творец, всё гениальное — просто, значит, все сложности в познании идут от человека. Поэтому в любой области мысли нужно стремиться к максимальной простоте и отсекать надуманные сущности». Позднее «бритва Оккама» потеряла религиозную основу, но сохранила статус общенаучного императива. Однако примечательно, что ныне правило простоты уравновешено «призмой К. Менгера», согласно которой нужно стремиться разлагать кажущуюся «простоту» на некие скрытые составляющие. Здесь проявилась та взаимодополнительность норм, которая характерна для развитого методологического уровня мышления. Для одних задач действенна бритва Оккама, для проблем другого плана используется призма Менгера, но в целом они вписаны в единое нормативное пространство науки. Это означает, что нет единственного набора правил, годного для любого исследования. В каждом проблемном случае учёный вынужден выбирать особые нормы и формировать конкретный своей целостности метод. Финский методолог Я. Хинтикка считает, что существует два вида правил любой деятельности поиска знаний: а) «определяющие» Некоторые эвристические правила способны развиться в теорию. Все явные правила представляют собой эмпирические обобщения как опыта субъектной деятельности, так и объективной реальности. Сначала они возникают в виде описывающих генерализаций, то есть особых результатов познания, в дальнейшем они начинают приобретать инструментальную роль и становятся правилами метода. Однако на этом их развитие может не закончиться, в соответствующей ситуации они могут стать предметом концептуального обобщения и превратиться в Установлено, что основные элементы шахматной теории возникли ещё до новой эры. Но то, что считается «теорией», на самом деле является набором эмпирических правил типа «в эндшпиле старайся максимально продвинуть пешку-кандидата». Наряду с элементарными алгоритмами у шахматных мастеров действуют многообразные эвристические рекомендации, определяющие их эффективные стратегии. Многие великие гроссмейстеры внесли вклад в дело описания, формулировки и кодифицирования правил. Здесь выделяются замечательные разработки  Итак, метод выступает необходимым средством решения проблемы. Эта роль обеспечивается его содержательными компонентами в виде теории, правил и операций. Ведущее место принадлежит первым двум элементам, ибо они имеют истинностное отношение к изучаемому объекту. Разнообразие инструментальных структур определяется тем, что лишь операции являются обязательными компонентами метода. Теория и правила могут редуцироваться до весьма абстрактных когниций и даже отсутствовать. Следует признать, что не существует универсального метода, любая проблема вызывает к жизни весьма своеобразный по своему содержанию и роли инструмент. 2. Творческие процессы формирования метода и его инструментального действияМетод как путь решения проблемыПроблема инспирирует мобилизацию инструментальных ресурсов. Как таковой метод мышления не относится к заданным раз и навсегда образованиям. Его реальное бытие начинает складываться лишь тогда, когда поставлена некоторая проблема. Только она вызывает к жизни то средство, которое способно определить её решение. Если задача является в своей сути традиционной, то формирование метода происходит быстро по привычной процедуре. Ситуация усложняется в тех случаях, когда проблема отличается радикальной новизной. Однако при любом положении акт мобилизации метода следует во времени после проблематизации. Некоторые авторы такую последовательность игнорируют. В середине XX века между К. Леви-Строссом и В. Проппом завязалась творческая дискуссия, которая коснулась и понимания способа научного мышления. Французский исследователь полагал, что российский учёный сначала увлёкся идеями языкового структурализма, а уже потом нашёл им область применения в виде народных сказок. С такой версией В. Пропп не согласился. К. Леви-Стросс полагает, что у учёного сперва возникает метод, а потом он ищет ему сферу приложения. Это не так. В своё время В. Пропп заинтересовался сказками и стал изучать тексты Конечно, самому исследователю виднее то, как развёртывался его поиск. И описание В. Проппа полностью соответствует нашей стратегии. Сначала шло вхождение в мир русских сказок, и они стали превращаться в проблемный материал. Здесь важно замечание В. Проппа о том, что его метод связан с идеями Гёте и том, что в разнообразии природы и человеческого творчества следует искать единые и общие законы [165]. Данное положение явилось методом проблематизации, следствием которого стала исследовательская проблема — каковы закономерные формы волшебных сказок? Методом решения выступила идея выявления в сказочном разнообразии сюжетных ходов немногих общих функций и структур Хотя версия К. Леви-Стросса не оправдалась в отношении В. Проппа, она имеет свой рациональный смысл. История творчества полна примеров того, как сначала креатив осваивал некую идейно-теоретическую структуру и позднее находил для неё соответствующие инструментально-проблемные возможности. Но всё равно при этом «первичность» сопряжена не с методом, 2.1. Условия инструментальной открытостиФормирование метода связано с особой процедурой выбора. Аристотель полагал, что если логическое рассуждение («соображение») выстраивает конструкции из готовых результатов, то советующая способность ума производит нужную селекцию. Говоря современным языком, интеллект способен оценивать когнитивные ресурсы, взвешивать их потенциальную инструментальность и выделять из всего репертуара методов наиболее предпочтительные для данной проблемы. Все эти действия укладываются в оценивающую активность разума, где есть место воображению и догадке. Веровательные установки опыта могут навязать мышлению «инструментальный догматизм». «Индивидуальному сознанию свойственно как разворачивать свою творческую деятельность, так и сводить её к минимуму. Назовём самый нижний уровень селективной активности слепым принятием старых методов, или «инструментальным догматизмом» (ИД). Суть такого процесса сводится к привлечению прежних методов без взвешивания и без аналитического сравнивания их ролевых возможностей. Французский исследователь О. Доснон предпочёл иную терминологию — «стереотипизация старой стратегии» — и для объяснения эффекта привлёк механизм работы памяти. Нормальная деятельность памяти сочетает воссоздание прошлого опыта из образцов и интерпретаций с реконструкцией когнитивного опыта. В стереотипическом режиме есть первое и отсутствует второе, что демонстрируют многие опытные и пожилые люди [166]. Обращение к действию памяти  Чрезмерное действие веры ведёт к инструментальному догматизмуВ явление стереотипизации методов свой вклад вносят не только эмпирический опыт, но и процессы ментальной психики. Одним из общих состояний является вера, в науке она закрепляет не только результаты, но и содержание методов. Как правило, учёный предпочитает старые подходы новым стратегиям, тем более, если первые неоднократно показали свою плодотворность. В своей норме сознание тяготеет к привычным действиям и ходам мысли. Если Действие веры распространяется и на новые идеи. Если возникает новаторская идея Динамика распространения новых убеждений направлена от личностных установок к интерсубъективным методам. Если гипотеза покоряет смутными достоинствами своего творца, то для других она длительное время может оставаться сомнительной. Лишь теоретическое обоснование делает нововведение достоянием других исследователей. Так, в исследованиях электричества О. Хэвисайд разработал «экстравагантные» методы решения расходящихся рядов. Они были исключительно плодотворны, но с точки зрения математики своего времени (конец XIX века) считались «незаконными». Впоследствии подходы Хэвисайда были обоснованы теоретически и получили общее признание. С верой связаны как позитивные, так и негативные формы. Механизм выработки личной уверенности может функционировать в «слепом» режиме и продуцировать внешне заданные верования (доверие к научному руководителю, традиции исследовательской школы, вненаучные влияния и тому подобное). Такой стиль чреват принятием и закреплением ошибочных методов. Примечательно свидетельство английского физика Оптимальный союз веры и сомненияКультура научных убеждений строится на тонком сочетании авторитетности и критичности. Учёный не может сомневаться во всём и значительный массив обоснованных знаний он вынужден принять за несомненный базис. Но чрезмерная установка на научные авторитеты снижает уровень творчества: «Убеждённость — это хороший двигатель, но плохой регулятор» (А. Эйнштейн). Вот почему исследователю важно найти разумное ограничение авторитетности в виде критического анализа. Концептуальные сомнения в начале должны вести к надёжным убеждениям в конце. Если взять такое начало как метод, то отношение учёного к нему должно объединить уверенность и критическое сомнение. Каждая из этих ценностных модальностей В историко-научной и методологической литературе фигурирует деление учёных на «творцов» и «критиков». Получается, что учёный с ярко выраженным критическим мышлением испытывает недостаток в творческих способностях. К каким же фактам апеллируют сторонники такой концепции? В качестве типичного «критика» представлен физик-теоретик П. Эренфест ( Научное творчество подчиняется целой системе норм и идеалов, на каждом этапе действуют свои критерии. Если один или несколько учёных выдвинули оригинальную теоретическую гипотезу, то это всего лишь начало её развития. В виде текста она вовлекается в критическое обсуждение со стороны научно-дисциплинарного сообщества. Если становящаяся теория в основе своей истинна и перспективна, то учёные в роли критиков находят слабые места, вносят дополнения, уточнения и тем самым участвуют в процессе её совершенствования. Как только П. Дирак опубликовал свою первую работу по квантованию электромагнитного поля, Эренфест указал на её главное концептуальное противоречие — модель точечного электрона приводит к бесконечным значениям собственной энергии. Это затруднение определило важную перспективу развития теории и Эренфеста здесь безусловно надо считать сотворцом. Таким образом, деление учёных на творцов и критиков весьма условно и относительно, ибо критика пронизывает основные этапы научного познания. Типичными считаются ситуации, когда при объяснении одного и того же эмпирического материала возникает несколько теоретических гипотез. В рамках выбора наилучшей версии и его «теоретического оправдания» (Эйнштейн) ведущая роль принадлежит критике. Все конкурирующие предположения требуется оценить на предмет наличия в них концептуальных изъянов и достоинств. Если решается фундаментальная проблема, то среди учёных определённой дисциплины может надолго установиться состояние взаимной критики. Отношение исследователя к критике его идей определяется не только духовной культурой, но и особенностями его психики. Они могут влиять даже на методологические предпочтения. Так, негативная позиция Ньютона к теоретическим гипотезам частично объясняется чертами его психического облика. Учёный болезненно воспринимал критику своих работ. Гипотезы же более уязвимы для критики, чем эмпирически сконструированные принципы, отчасти поэтому Ньютон ставил принципы выше гипотез. Нормы современной научной культуры ориентируют учёного на терпимое отношение к критике, но это отнюдь не исключает возможных отклонений личностного порядка. Столкновение критических потенциалов может иногда создать иллюзию спора альтернативных решений, хотя позднее открывается связь дополнения. Такова история борьбы корпускулярной и волновой теорий света. Но и здесь взаимная критика способствовала творческим открытиям. Так, О. Френель выявил скрытые противоречия теории подвижной поляризации (Ж. Био), разработанной в рамках корпускулярной гипотезы. С другой стороны, С. Пуассон указал на серьёзные пробелы волновой теории: отсутствие «обратной волны» и трудности с объяснением двойного лучепреломления. Это стимулировало Френеля выдвинуть перспективную гипотезу о поперечности световых волн [168]. Критические способности теоретика вовлекают в научное творчество мировоззренческие категории. Играя роль общих оценочных критериев, они повышают уровень критического анализа. Достоинства мировоззренческих методов могут иногда даже компенсировать неполноценность дисциплинарных аргументов. Так, неприятие М. Фарадеем контактной теории электричества во многом оказалось неправомерным. Но в этой критике сформировались ценные доводы мировоззренческого содержания («сотворение силы из ничего невозможно», «эквивалентность причины и следствия», «превращение сил друг в друга»). Они детерминировали открытие Фарадеем закона сохранения и превращения энергии в форме, не уступавшей формулировке Майера ни в широте, ни в определённости. Предметом критических сил становятся мировоззренческие понятия, пришедшие в науку извне. Такие ситуации вызываются появлением новых фундаментальных теорий, которые вступают в противоречия с элементами НКМ и философии. Критика выступает здесь средством восстановления единства мировоззрения с научными знаниями. Этим занимаются как философы, так и исследователи, при чём выводы ведущих учёных могут по времени значительно опережать философские оценки новых открытий. К примеру, как только оформились первые версии неевклидовых геометрий, их творцы сразу поставили вопрос о пересмотре отношения к кантовской концепции пространства. Её априоризм критиковал История науки демонстрирует сложные формы связи между новыми фактами, теориями и старым мировоззрением. Одна из них представлена некритическим отношением учёного к собственным убеждениям. Чаще всего оно маскируется тенденцией сохранения и защиты мировоззрения как такового. Нарастающий поток новых знаний и методологические кризисы вызывают у субъекта науки желание обрести прочную идейную основу. Защита фундаментальных убеждений от псевдокритической эрозии — важная черта мировоззренческой культуры учёного. Когда махисты попытались дискредитировать молекулярно-кинетическую теорию и связанный с ней материалистический атомизм, то отстаивание этих взглядов представителями физического материализма стало ценным вкладом в науку. Мудрым и дальновидным оказалось убеждение Л. Больцмана в правильности атомистической концепции: «Я совершенно уверен, что её основная линия никогда не исчезнет из естествознания» [170]. Но определение значимых и устойчивых элементов мировоззрения является сложным делом, где ошибки в выборе оборачиваются защитой заблуждений и догматической стагнацией убеждений. Так, английский химик Г. Кавендиш ( Стереотипизация знаний в форме убеждений имеет негативные и позитивные последствия. Последние обусловлены необходимостью сохранения ценного содержания сознания, которая породила соответствующие структуры (память и тому подобное). По мнению Защита мировоззрения от критических изменений может принимать форму сознательного отвлечения от связи между ним и научным открытием. Хотя частные новообразования явно противоречат убеждениям учёного, он может игнорировать их несоответствие. Вместо взаимодействия двух областей сознания в этом случае устанавливается нейтральное сосуществование. Такая тактика позволяет исследователю, хотя бы временно, избежать острого духовного конфликта и сохранить силы для творчества. Так, размышляя над алгебраической проблематикой, Л. Кронекер ( Хотя дисциплинарные и философские убеждения весьма устойчивы, всё же основная линия связана с их изменениями. Кризис доверия к одним мировоззренческим основаниям и вера в другие формируются в критическом контексте. Для исторически развивающейся науки характерна тенденция сокращения периодов переоценки фундаментальных убеждений. Если в прошлом такие смены протекали нередко за века, то ныне за десятки лет. Показательна мировоззренческая эволюция физиков XX века, описанная М. Борном. В 1921 году вместе со своими коллегами он был убеждён в том, что природа подчиняется лапласовскому детерминизму, а научный метод не может быть дополнен средствами философии и искусства. Но Инструментальный догматизм как следствие рациональной «нагруженности» чувственностиВ эпистемологической литературе данное явление хорошо описано. Оно имеет позитивную сторону (единство чувственного знака и рационального значения) и негативный аспект. Последний выражен тем, что знание накладывается на материал чувственности без размышлений или автоматически, что чревато ошибкой. Прежде всего, здесь нарушается соответствие метода содержанию проблемы, то есть происходит субъективизация средства решения, навязывание познаваемому предмету чуждого ему орудия. В таких случаях обычно говорят о предвзятом подходе. Весьма диалектично субъективизация оборачивается в свою крайность — в несвободу мыслителя по отношению к проблемному материалу. Загнав себя в одну колею мысли, интеллект тем самым попадает в зависимость от предмета («что»). Он лишён свободы выбора, так как не отдалён от проблемного материала некоторой «дистанцией», пребывая внутри него и подчиняясь его специфическим особенностям. На это указывают А. Страусс и Д. Корбин, делясь опытом обучения социологическому исследованию. Начинающие изучение курса студенты часто так поглощены данными, с которыми они имеют дело, что те зачаровывают их, и они не могут от них освободиться. Умению свободно «раскрывать» смысл социологических данных приходиться учить с помощью специальных техник [171].  2.2. Креативное воображение в научном гипотезированииГипотезирование: свободная селекция методов как условие инструментальной активностиВ ситуации выбора метода из всего концептуального многообразия учёный вынужден выделять определённые фрагменты. «Мудр тот — кто знает нужное, а не многое» (Эсхил). Если уподобить проблему закрытому замку, то учёный находится в положении человека, держащего в руках большую связку ключей и пытающегося подобрать нужный ключ. Реальная исследовательская сложность заключается в том, что на элементах знания нет ценностных ярлыков и выбор нельзя свести к простому перебору. Конечно, в науке существуют стандартные процедуры. Обращаясь к своему прошлому исследовательскому опыту, учёный сравнивает ранее решённые задачи с актуальной проблемой. Если есть совпадение по основным параметрам, то метод привлекается в соответствии со старым образцом (репродуктивная селекция). Здесь господствует высокая определённость и выбор весьма упрощён. В случаях значительной новизны проблематики реализуется сложная, продуктивная селекция, связанная с гипотезированием. В философской литературе выделяется три типичных значения понятия «гипотеза»:

Первое значение составляет сущность гипотезы и догадка — одна из сущностных форм вероятного знания. Объективными основаниями гипотезирования выступают несовпадение внешних явлений с внутренней закономерностью и бесконечная структура её уровней. Субъективные основы представлены сложностью познавательной деятельности, невозможностью полной её рационализации и алгоритмического регулирования. Формирование новых методов образует главный и ведущий вид научного гипотезирования. Когда по трудно уловимым частным признакам проблемы отыскивается адекватный общий метод, то это ценностное движение «снизу вверх» может быть только вероятностно-статистическим. Как разновидность креативного мышления гипотезирование имеет размытую, нелинейную логику и реализуется в формах угадывающего воображения. Поскольку в таком мышлении нет чёткого логического рисунка, учёные оценивают его в виде особого чувства. Рассматривая научное творчество А. Зоммерфельда, В. Гейзенберг выделил у него умение угадывать формы математического описания в новых областях физики. Оно было обусловлено двоякого рода способностями: точное эстетическое чувство возможных математических форм и безошибочное чутье физического ядра проблемы [172]. Ясно, что эти когнитивные «чувства» суть специфические проявления научного воображения. Здесь явно отсутствует такой феномен обычных чувств как их непосредственность и произвольность. Продуцирование научных догадок внутренне обусловлено специализированными видами знания. М. Планк отмечал у немецкого физика П. Друде развитое воображение в том, смысле, что тот мог всегда количественно, хотя бы по порядку величин, подтвердить допустимость своих догадок. Операциональным структурам метода воображение придаёт игровую гибкостьАристотель первым оценил воображение самостоятельной способностью, отличной как от чувственности, так и от логического разума. Оно производит наглядные образы без влияния внешних вещей. Д. Юм подметил типичные ходы воображения. Последнему свойственна свобода соединять и разъединять «идеи» в какой угодно форме, однако этот произвол ограничивается тремя «качествами»: сходством, смежностью в пространстве и времени, причинностью. Применительно к науке И. Кант ограничил роль воображения синтезом эмпирических образов, но в дальнейшем этот круг был существенно расширен. В современной методологии сформировался вывод о том, что фантазия своим основным полем приложения имеет операции метода. И действительно, содержание теоретического и эмпирического уровня метода сопротивляется внедрению произвола логикой своих когнитивных сетей. Правила демонстрируют большую податливость, но Исследовательское воображение основано на общих фантазийных структурах, что иногда используется для стирания границ научного мышления. «Действительно, никакого особого «научного познания» (в отличие от ненаучного) не существует: при открытии наиболее достоверных научных положений интуиция, фантазия, эмоциональный тонус играют огромную роль наряду с. интеллектом. Наука же есть рационализированное изложение познанного, логически оформленное описание той части мира, которую нам удалось осознать; наука — особая форма сообщения (изложения), а не познания» [173]. Конечно, научное мышление не отгорожено от общих творческих структур сознания, но тем не менее у него есть своя специфика. В отличие от вненаучных видов исследовательское воображение подчинено более широкому комплексу факторов с более жёсткими ограничениями. В науке «способность воображения должна не мечтать, а выдумывать под строгим надзором разума…». Такое воображение детерминируется специализированной эмпирией, теоретическими и мировоззренческими нормами. Так, факты науки дают теоретику определённые уровни свободы и разрешают ряд самостоятельных ходов мысли, по лишь бы их конечные следствия сходились с экспериментальными результатами. Воображение направляется также внутритеоретическими структурами, которые разрешают одни направления мысли и запрещают другие. Такую детерминацию в наиболее чистом виде демонстрируют математические науки. В методологической литературе предложены типичные виды формирования образов воображения: