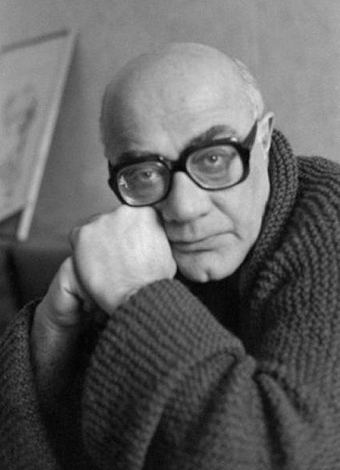

Мераб Константинович Мамардашвили ( | |

Предисловие автора

И. Кант «Что Вы собственно имеете в виду, когда говорите, что занимаетесь философией?» — вот вопрос, и всё, что последует ниже, будет своего рода объяснением с читателем по этому поводу. С одной предваряющей оговоркой: это лишь попытка передать путём рассуждения вслух некую манеру или угол зрения, своего рода устройство моего глаза, относительно видения вещей. Так как и его нельзя полностью воссоздать в читателе, просто взяв и «анатомически» представив вне себя, хотя он может вбирать при этом определённую совокупность содержаний и предметов мысли, называемых «философией» и вполне этим названием изъяснимых… раз ухвачен и прочно удерживается сам угол зрения. То есть я хочу этим сказать, что философию нельзя определить и ввести в обиход просто определением или суммой сведений о Но зачем тогда чисто вербально описывать внутреннее убранство дома, если можно ввести в него за руку и показать? Тем более, что у нас есть такая рука, а именно — интуиция. Допустим, что перед нами несколько текстов совершенно разной природы и характера — житейский, художественный, научный, философский, религиозный и так далее. Разумеется, мы безошибочно определим, какой из них философский. Слова Сократа, Будды, тексты Платона или Следовательно, пока нас не спрашивают, мы знаем, что такое философия. И узнаем её, когда она перед нами. Но стоит только спросить, а что же это такое и какими критериями мы пользовались, узнавая её, как наверняка мы уже не знаем. И можем лишь запутаться в бесконечном и неразрешимом споре об этих критериях, определениях «законных» предметов философствования и так далее. Ведь в самом деле, каким образом, начав именно с определений, получить согласие и основание для принятия в философию, скажем, Будды или Августина, в которых так головоломно переплелись философская мысль и религиозная медитация? Но мы уже приняли — на уровне интуиции. Поэтому можно (и нужно) опираться именно на неё, чтобы войти в живой, а затем — Но если это так, раз речь изначально идёт о таком событии, то нам полезнее, видимо, понимать саму его возможность в мире, чтобы понимать философские идеи и уметь ими пользоваться. Здесь и появляется интереснейшая завязка: наличие идей предполагает, что событие случилось, исполнилось, реализовалось, Это «человеческое в человеке» есть совершенно особое явление: оно не рождается природой, не обеспечено в своей сущности и исполнении никаким естественным механизмом. И оно всегда лицо, а не вещь. Философия имеет самое непосредственное, прямое отношение к способу существования (или несуществования) этого «странного» явления. Её с ним Я сказал: «определённый способ существования», «способ существования определённых явлений». Удерживая это в голове, скажем так: в составе космоса есть всякое — звезды, пыль, планеты, атомы, жизнь, искусственные предметы «второй природы», коллективные сообщества, следы их преемственности — все. о чём мы можем постепенно узнать и зафиксировать в языке (а узнав, естественно, и забыть). Но есть ещё и другая категория явлений, внутренним элементом самого существования которых является с самого начала то, о действии чего можно и, главное, приходится говорить на специально создаваемом для этого языке (где даже «забыть» тоже является историей и судьбой). Последняя фраза намеренно построена так, как если бы я сказал, что физика, например, это то, о чём говорят и чем занимаются физики. Ибо в Иными словами, нечто уже есть и есть именно в истоках подлинно живого и значительного в нас, в действии человекообразующих и судьбоносных сил жизни: время, память и знание уже предположены. И тем самым уже дан и существует некоторый изначальный жизненный смысл любых философских построений, как бы далеко они не уносились от него (в том числе Теперь легко понять, чего можно ожидать, когда мы встречаемся с философией. А соответственно — Когда нам читают лекции по физике, химии, ботанике. социологии или психологии, то мы вправе ожидать, что нам будет сообщена при этом Поэтому и учить ей нельзя, обучение философии напоминало бы в таком случае создание «деревянного железа». Ибо только мысля и упражняясь в способности независимо спрашивать и различать, человеку удаётся открыть для себя философию, в том числе и смысл хрестоматийных её образцов, которые, казалось бы, достаточно изучить и значит усвоить. Но, увы, это не так. «Прежде — жить, философствовать — потом», говорили древние. Это относится Приведённое выражение вовсе не означает поэтому какого-либо преимущества или большей реальности прямого практического испытания опыта, немедленного удовлетворения его позывов. по сравнению с отстранённым духовным трудом и его чисто мысленными «текстами». Как если бы, когда к вечеру закатится круг жизни, можно было, примостившись у камина, делиться удивительными богатствами пережитого, а на самом деле это были бы лишь анекдоты или пикантные подробности. Сова Минервы так никогда не вылетит в сумерки, а лишь болтливая сорока. Следовательно, сначала — только из собственного опыта, до и независимо от каких-либо уже существующих слов, готовых задачек и указывающих стрелок мысли — в нас должны естественным и невербальным образом родиться определённого рода вопросы и состояния. Должно родиться движение души, которое есть поиск человеком её же — по конкретнейшему и никому заранее не известному поводу. И нужно вслушаться в её голос и постараться самому (а не понаслышке) различить заданные им вопросы. Тогда это и есть свои вопросы, свои искания, свои цели. «Зрельш час» — это ангел каждой минуты и дневной ясности. А то, что эти вопросы (при том, что можно о них не знать) оказываются именно философскими (ведь Мераб Константинович Мамардашвили. Тбилиси, 1986 год. | |

Оглавление | |

|---|---|

| |