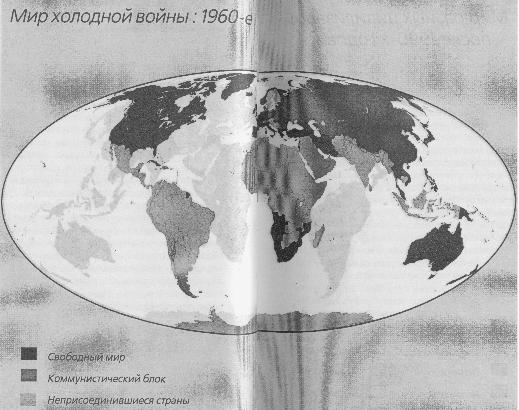

Введение: флаги и культурная идентификация3 января 1992 года в зале одного из правительственных зданий Москвы состоялась встреча российских и американских учёных. За две недели до этого Советский Союз прекратил своё существование, и Российская Федерация стала независимым государством. Вследствие этого памятник Ленину, красовавшийся прежде на сцене аудитории, исчез, зато на стене появился российский флаг. Единственной проблемой, как заметил один из американцев, было то, что флаг вывесили вверх ногами. После того как замечание было передано представителям принимающей стороны, во время первого же перерыва ошибка была быстро и спокойно исправлена. За годы, прошедшие после окончания «Холодной войны», мы стали свидетелями начала огромных перемен в идентификации народов и символах этой идентификации. Глобальная политика начала выстраиваться вдоль новых линий — культурных. Перевёрнутые флаги были знаком перехода, но всё больше и больше флагов развеваются высоко и гордо, а русские и другие народы мобилизуются и несут перед собой эти и другие символы своей новой культурной идентификации. 18 апреля 1994 года две тысячи человек собрались в Сараево, размахивая флагами Саудовской Аравии и Турции. Подняв над собой эти стяги, вместо флагов ООН, НАТО или США, эти жители Сараево отождествляли себя со своими братьями-мусульманами и показали миру, кто их настоящие и «не такие уж и настоящие» друзья. 16 октября 1994 года в В мире после «Холодной войны» флаги имеют значение, как и другие символы культурной идентификации, включая кресты, полумесяцы и даже головные уборы, потому что имеет значение культура, а для большинства людей культурная идентификация — самая важная вещь. Люди открывают новые, но зачастую старые символы идентификации, и выходят на улицы под новыми, но часто старыми флагами, что приводит к войнам с новыми, но зачастую старыми врагами. В романе Майкла Дибдина «Мёртвая лагуна» устами венецианского националиста-демагога выражен весьма мрачный, но характерный для нынешнего времени взгляд на мир: «Не может быть настоящих друзей без настоящих врагов. Если мы не ненавидим того, кем мы не являемся, мы не можем любить того, кем мы являемся. Это старые истины, которые мы с болью заново открываем после более чем столетия сентиментального лицемерия. Те, кто отрицает эти истины, отрицает свою семью, своё наследие, своё право по рождению, самое себя! И таких людей нельзя с лёгкостью простить». Прискорбную правдивость этих старых истин не может отрицать ни учёный, ни политик. Для людей, которые ищут свои корни, важны враги, и наиболее потенциально опасная вражда всегда возникает вдоль «линий разлома» между основными мировыми цивилизациями. Основная идея этого труда заключается в том, что в мире после «Холодной войны» культура и различные виды культурной идентификации (которые на самом широком уровне являются идентификацией цивилизации) определяют модели сплочённости, дезинтеграции и конфликта. В пяти частях книги выводятся следствия из этой главной предпосылки. Часть I: Впервые в истории глобальная политика и многополюсна, и полицивилизационна; модернизация отделена от «вестернизации» — распространения западных идеалов и норм не приводит ни к возникновению всеобщей цивилизации в точном смысле этого слова, ни к вестернизации Часть II: Баланс влияния между цивилизациями смещается: относительное влияние Запада снижается; растёт экономическая, военная и политическая мощь азиатских цивилизаций; демографический взрыв ислама имеет дестабилизирующие последствия для мусульманских стран и их соседей; Часть III: Возникает мировой порядок, основанный на цивилизациях: общества, имеющие культурные сходства, сотрудничают друг с другом; попытки переноса обществ из одной цивилизации в другую оказываются бесплодными; страны группируются вокруг ведущих или стержневых стран своих цивилизаций. Часть IV: Универсалистские претензии Запада всё чаще приводят к конфликтам с другими цивилизациями, наиболее серьёзным — с исламом и Китаем; на локальном уровне войны на линиях разлома, большей частью — между мусульманами и Часть V: Выживание Запада зависит от того, подтвердят ли вновь американцы свою западную идентификацию и примут ли жители Запада свою цивилизацию как уникальную, а не универсальную, а также их объединения для сохранения цивилизации против вызовов Многополюсный, полицивилизационный мирПолитика в мире после «Холодной войны» впервые в истории стала и многополюсной, и полицивилизационной. Большую часть существования человечества цивилизации контактировали друг с другом лишь время от времени или не имели контактов вовсе. Затем, с началом современной эры, около 1500 года новой эры, глобальная политика приобрела два направления. На протяжении более четырёхсот лет национальные государства Запада — Британия, Франция, Испании, Австрия, Пруссия, Германия, Соединённые Штаты Америки и другие — представляли собой многополюсную международную систему в пределах западной цивилизации. Они взаимодействовали и конкурировали друг с другом, вели войны друг против друга. В то же время западные нации расширялись, завоёвывали, колонизировали и оказывали несомненное влияние на все остальные цивилизации (см. карту 1.1). Во время «Холодной войны» глобальная политика стала биполярной, а мир был разделён на три части. Группа наиболее процветающих и могущественных держав, ведомая Соединёнными Штатами Америки, была втянута в широкомасштабное идеологическое, экономическое и, временами, военное противостояние с группой небогатых коммунистических стран, сплочённых и ведомых Советским Союзом. Этот конфликт в значительной степени проявлялся за пределами двух лагерей — в третьем мире, который состоял зачастую из бедных, политически нестабильных стран, которые лишь недавно обрели независимость и заявили о политике неприсоединения (см. карту 1.2.). В конце Основными игроками на поле мировой политики остаются национальные государства. Их поведение, как

В этом новом мире наиболее масштабные, важные и опасные конфликты произойдут не между социальными классами, бедными и богатыми, а между народами различной культурной идентификации. Внутри цивилизаций будут случаться межплеменные войны и этнические конфликты. Насилие между странами и группами и группами из различных цивилизаций, однако, несёт с собой потенциал эскалации, так как другие страны и группы из этих цивилизаций призывают к помощи своих «братских стран» [2]. Кровавое столкновение кланов в Сомали не несёт угрозы расширения конфликта. Кровавое столкновение племён в Руанде имеет последствия для Уганды, Заира и Бурунди, но не более того. Кровавые столкновения цивилизаций в Боснии, на Кавказе, Центральной Азии или в Кашмире могут разрастись в большие войны. В югославском конфликте Россия предоставляла дипломатическую помощь сербам, а Саудовская Аравия, Турция, Иран и Ливия предоставляли финансовую помощь и оружие боснийцам, но не по причинам идеологии, политики с позиции силы или экономических интересов, но В мире после «Холодной войны» культура является силой одновременно и объединяющей, и вызывающей рознь. Люди, разделённые идеологией, но объединённые культурой, объединяются, как это сделали две Германии, и начинают делать две Кореи и несколько Китаев. Общества, объединённые идеологией, но в силу исторических обстоятельств разделённые культурами, распадаются, как это случилось с Советским Союзом, Югославией и Боснией, или входят в состояние напряжённости, как в случае с Украиной, Нигерией, Суданом, Индией, Философские воззрения, основополагающие ценности, социальные отношения, обычаи и общие взгляды на жизнь значительно отличаются в разных цивилизациях. Возрождение религии в большей части мира усиливает эти культурные различия. Культуры могут изменяться, и природа их влияния на политику и экономическое развитие может различаться в разные исторические периоды. И тем не менее очевидно, что основные различия политического и экономического развития различных цивилизаций имеют корни в различии культур. Восточно-азиатский экономический успех обусловлен восточно-азиатской культурой, как и трудности, с которыми столкнулись восточно-азиатские страны на пути построения стабильных демократических систем. Причины провала установления демократии в большей части мусульманского мира во многом кроются в исламской культуре. Развитие посткоммунистических обществ Восточной Европы и на пространстве бывшего Советского Союза определяется цивилизационной идентификацией. Страны с западно-христианскими корнями добиваются успеха в экономическом развитии и установлении демократии; перспективы экономического и политического развития в православных странах туманны; перспективы мусульманских стран и вовсе безрадостны. Запад есть и ещё долгие годы будет оставаться самой могущественной цивилизацией. И тем не менее его могущество по отношению к другим цивилизациям сейчас снижается. В то время как Запад пытается утвердить свои ценности и защитить свои интересы, Всего в мире после «Холодной войны» насчитывается семь или восемь главных цивилизаций. Характер связей между странами, общность интересов или антагонизм, определяются общностью или различием культурных корней. Наиболее важные страны мира принадлежат к совершенно различным цивилизациям. Наибольшую степень вероятности перерастания в крупномасштабные войны имеют локальные конфликты между группами и государствами из различных цивилизаций. Доминирующие модели политического и экономического развития различаются от цивилизации к цивилизации. Нарастание государственной мощи смещается от давно доминирующего Запада к Другие миры?Карты и парадигмыКонечно, это упрощение — считать, что картина мировой политики после «Холодной войны» На протяжении сорока лет в области международных отношений было принято думать и действовать в рамках крайне упрощённой, но весьма полезной парадигмы мировых взаимоотношений времён «Холодной войны». Эта парадигма не могла принять во внимание всё, что происходило в мировой политике. Было много аномалий, выражаясь языком Куна, и временами этот традиционный взгляд закрывал глаза учёных и государственных деятелей на важные события, как например китайско-советский конфликт. И тем не менее, как простая модель глобальной политики, она позволяла рассматривать больше значительных явлений, чем всё её конкуренты, была важной отправной точкой для понимания международных дел, а вследствие этого была принята практически повсеместно и формировала видение мировой политики двух поколений. Упрощённые парадигмы и карты необходимы для человеческого мышления и деятельности. С одной стороны, мы можем ясно формулировать теории или модели и сознательно применять их как ориентиры нашего поведения. С другой стороны, мы можем отрицать необходимость подобных ориентиров и делать вид, что мы действуем в рамках

Любая модель или карта является абстракцией и будет более полезной для одних целей, чем для других. Карта дорог показывает нам, как доехать из пункта А в пункт Б на машине, но она вряд ли поможет нам, если мы летим на самолёте, — в таком случае понадобится карта с указанными аэродромами, радиомаяками, лётными коридорами и топографией. Однако совсем без карты мы заблудимся. Чем более подробна карта, тем более подробно она отражает реальность. Чрезвычайно подробная карта, однако, не будет полезна для многих целей. Если мы хотим добраться из одного большого города в другой по главной автостраде, нам не нужна будет (и мы сочтём её запутывающей) карта, на которой приведено много информации, не относящейся к автомобильному транспорту, а главные шоссе будут теряться в паутине второстепенных дорог. С другой стороны, карта, на которой указана только одна автострада, будет ограничивать нас в способности найти альтернативный маршрут в случае крупной автокатастрофы и возникшей после неё «пробки». Короче говоря, нам нужна карта, которая одновременно и отображает, и упрощает реальность таким образом, чтобы это лучше всего подходило нашим целям. К концу «Холодной войны» было разработано несколько карт, или парадигм, мировой политики. Один мир: эйфория и гармонияОдна широко озвученная парадигма была основана на предпосылке, что конец «Холодной войны» означал конец широкомасштабного конфликта в глобальной политике и возникновение одного относительно гармоничного мира. Наиболее широко обсуждаемая формулировка этой модели — тезис о «конце истории», выдвинутый Фрэнсисом Фукуямой. (Параллельная линия этого вопроса, которая концентрирует внимание не на конце «Холодной войны», а на социальных тенденциях, приводящих к «универсальной цивилизации», рассматривается в Это предвкушение эйфории было широко распространено. Политики и выдающиеся представители интеллигенции развивали подобные взгляды. Берлинская стена была разрушена, коммунистические режимы рухнули, ООН суждено было приобрести новую важность, и бывшие соперники времён «Холодной войны» стали вовлекаться в «партнёрство» и «великую сделку», и актуальными стали миролюбие и миротворчество. Президент ведущей державы мира заявил о «новом мировом порядке»; президент ведущего, пожалуй, университета в мире наложил вето на назначение профессора по курсу обеспечения безопасности, потому что нужда в этом отпала: «Аллилуйя! Мы больше не проходим войну, потому что войны больше нет». Момент эйфории по окончании «Холодной войны» породил иллюзию гармонии, и вскоре оказалось, что это была именно иллюзия. Мир стал другим по сравнению с началом Иллюзия гармонии времён окончания «Холодной войны» вскоре развеялась — этому способствовали многочисленные этнические конфликты и «этнические чистки», нарушения закона и порядка, возникновение новых принципов альянса и конфликта между государствами, возрождение неокоммунистических и неофашистских движений, интенсификация религиозного фундаментализма, окончание «дипломатии улыбок» и «политики «да»…» в отношениях России с Западом, неспособность ООН и США подавить кровавые локальные конфликты и всевозрастающая уверенность в себе Китая. За пять лет после падения Берлинской стены слово «геноцид» слышалось гораздо чаще, чем за любые пять лет «Холодной войны». Парадигма гармоничного мира слишком оторвана от реальности, чтобы быть полезным ориентиром в мире после «Холодной войны». Два мира: мы и ониВ то время как ожидания возникновения единого мира возникают в конце крупных конфликтов, тенденция мыслить в рамках двух миров постоянно встречается в истории человечества. Люди всегда подвергались соблазну поделить других на «нас» и «их», членов группы и остальных, нашу цивилизацию и варваров. Учёные анализируют мир, оперируя парами Восток-Запад, Север-Восток, центр-периферия. У мусульман традиционно существует деление на дар В зависимости от того, какое определение даётся этим частям, состоящая из двух частей картина мира может в На более высоком уровне конфликты между бедными и богатыми маловероятны, потому что, за исключением особых обстоятельств, бедным странам не хватает политического единства, экономического потенциала и военной мощи для того, чтобы бросать вызов богатым странам. Экономическое развитие Азии и Латинской Америки делает неясной простую дихотомию «имею — не имею». Богатые страны могут вести торговые войны друг с другом; бедные страны могут вести кровопролитные войны друг с другом; но международная классовая война между бедным Югом и процветающим Западом настолько же далека от реальности, как и гармоничный мир. Разделение мира на две части по культурному признаку ещё менее полезно. В Почти 184 страныТретья карта мира после «Холодной войны» была порождена теорией международных отношений, которую часто называют «реалистичной». Согласно этой теории, государства являются основными, даже единственными важными игроками на международной сцене, взаимоотношения между странами — полная анархия, поэтому для того, чтобы обеспечить выживание и безопасность, все без исключения государства пытаются усилить свою власть. Если одно государство видит, как соседняя страна наращивает свою мощь и становится таким образом потенциальной угрозой, оно пытается защитить свою безопасность, наращивая своё могущество и/или вступая в альянс с другими государствами. Интересы и действия почти 184 стран мира в период после «Холодной войны» можно предугадать, исходя только из этих предпосылок [11]. Эта «реалистичная» картина мира является чрезвычайно полезной отправной точкой для анализа международных дел и объяснения поведения большинства правительств. Страны есть и останутся доминирующими фигурами мировых событий. Они содержат вооружённые силы, ведут дипломатические переговоры, заключают соглашения, ведут войны, участвуют в международных организациях, оказывают влияние на производство и торговлю и во многом формируют их. Правительства государств отдают наивысший приоритет обеспечению внешней безопасности своих стран (хотя зачастую они отдают наивысший приоритет обеспечению своей безопасности против внутренней угрозы). В целом эта статистическая парадигма представляет нам ориентиры в более реалистичной картине глобальной политики, чем одно– или двухполюсные концептуальные схемы. Но и она, однако, страдает некоторыми ограничениями. Она предполагает, что все государства отстаивают свои интересы и действуют одинаково. Подобная простая предпосылка о том, что мощь — это все, даёт нам отправную точку для понимания поведения государств, но она не продвигает нас дальше. Государства определяют свои интересы с точки зрения мощи, но также Выводы, сделанные на основе допущений статистической «реалистичной» теории, не раз подтверждались историей. Но эта многоцентровая модель не поможет нам понять, насколько глобальная политика после «Холодной войны» будет отличаться от глобальной политики во время и до «Холодной войны». И тем не менее очевидно, что различия существуют и страны В то время как страны остаются ключевыми игроками на поле международной политики, они также могут утратить суверенитет, государственные функции и власть. Сейчас международные институты отстаивают право судить о том, что государства могут делать на своей территории, и ограничивать их в этом. В определённых случаях (наиболее это заметно в Европе) международные институты приобрели важные функции, ранее принадлежавшие государству. Были созданы мощные международные бюрократические образования, которые могут влиять напрямую на жизнь отдельных граждан. В мировом масштабе сейчас имеет место тенденция утраты власти центрального аппарата государственного управления Сущий хаосОслабление государств и появление «обанкротившихся стран» наводит на мысли о всемирной анархии как четвёртой модели. Главные идеи этой парадигмы: исчезновение государственной власти; распад государств; усиление межплеменных, этнических и религиозных конфликтов; появление международных криминальных мафиозных структур; рост числа беженцев до десятков миллионов; распространение ядерного и других видов оружия массового поражения; расползание терроризма, повсеместная резня и этнические чистки. Эта картина всемирного хаоса была убедительно описана и резюмирована в названиях двух нашумевших трудов, опубликованных в 1993 году: «Вне контроля» Збигнева Бжезинского и «Pandaemonium» Дэниэла Патрика Мойнигана [13]. Как и статистическая многоцентровая модель, это представление о надвигающемся всеобщем хаосе близко к реальности. Оно достаточно наглядно объясняет многие явления, происходящие в мире, но при этом делает акцент на значительных изменениях в мировой политике. Например, на начало 1993 года по всему миру велось около 48 этнических войн, а на территории бывшего Советского Союза имели место 164 «территориально-этнических притязания, связанных с границами», из них 30 привели к той или иной форме вооружённых конфликтов [14]. И тем не менее эта парадигма ещё в большей степени, чем парадигма государств, страдает от излишней приближённости к реальности. Картина всеобщей и недифференцированной анархии даёт нам мало ключей к пониманию мира и не помогает упорядочивать события и оценивать их важность, предвидеть тенденции в этой анархии, находить различия между типами хаоса и их возможными причинами и последствиями, а также разрабатывать руководящие принципы для государственных политиков. Сравнение миров: реалии, теоретизирование и предсказанияКаждая из рассмотренных четырёх парадигм предполагает различные пропорции учёта реалий и теоретических размышлений. У каждой есть свои отличительные черты и ограничения. Вероятно, от недостатков можно избавиться, комбинируя парадигмы и постулируя, что в мире идут одновременные процессы дробления и интеграции [15]. На самом деле сосуществуют обе тенденции и больше соответствовать действительности будет более сложная модель. Но она заставляет жертвовать теоретическими построениями ради реализма, что в конце концов приводит к отрицанию всех парадигм и теорий. Кроме того, объединив две взаимно противоположные тенденции, теория дробления-интеграции не может объяснить, при каких обстоятельствах будет превалировать одна тенденция и при каких — другая. Вопрос состоит в том, что необходимо разработать парадигму, которая будет рассматривать более значительные события и давать лучшее понимание тенденций, чем другие парадигмы, оставаясь на том же уровне абстракции. Кроме того, эти четыре парадигмы несовместимы друг с другом. Мир не может быть одновременно единым и фундаментально разделённым на Восток и Запад или Север и Юг. Не может и национальное государство быть краеугольным камнем международных отношений, если оно дробится или разрывается разрастающейся гражданской войной. Либо мир един, либо их два, либо это 184 государства, либо это бесконечное количество племён, этнических групп и национальностей. Рассматривая мир в рамках семи или восьми цивилизаций, мы избегаем множества подобных сложностей. Эта модель не приносит реальность в жертву теоретизированию, как в случае с парадигмами одно– и двухполюсного мира; в то же время она не жертвует абстрагированием в пользу реальности, как статистическая и хаотическая парадигмы. Это обеспечивает довольно простую и ясную систему понимания мира и определения того, что важно и что не важно среди многочисленных конфликтов, предсказания будущего развития, а также даёт ориентиры политикам. Эта схема также включает в себя элементы других парадигм и частично построена на их основе и даже позволяет их согласовать. Полицивилизационный подход, например, утверждает, что:

Полицивилизационная парадигма, таким образом, представляет собой четвёртую — упрощённую, но не слишком — схему для понимания того, что происходит в мире в конце двадцатого века. Ни одна парадигма тем не менее не может работать вечно. Модель мировой политики, принятая во времена «Холодной войны», была полезной и важной на протяжении сорока лет, но в конце Различные парадигмы также позволяют сделать прогнозы, точность которых и является ключевой проверкой работоспособности и пригодности теории. Статистический подход, например, позволил Джону Мирсхаймеру предположить, что «отношения между Россией и Украиной сложились таким образом, что обе страны готовы развязать соперничество по вопросам безопасности. Великие державы, которые имеют одну общую протяжённую и незащищённую границу, часто втягиваются в противостояние Многие важные события, имевшие место после «Холодной войны», согласуются с полицивилизационной парадигмой и могли быть предсказаны ей. В число таких событий входит: разрыв между Советским Союзом и Югославией; войны, вспыхнувшие на их бывшей территории; подъём религиозного фундаментализма по всему миру; борьба за идентификацию, идущая в России, Турции и Мексике; усиление торговых конфликтов между Соединёнными Штатами и Японией; сопротивление исламских государств в ответ на давление Запада на Ирак и Ливию; усилия исламских и конфуцианских государств, направленные на получение ядерного оружия и средств их доставки; продолжающаяся роль Китая как «аутсайдера» среди великих держав; консолидация новых демократических режимов в одних странах и неконсолидация в других; ускорение гонки вооружений в Восточной Азии. Обоснованность полицивилизационной парадигмы в зарождающемся мире можно подкрепить событиями, подпадающими под неё, которые произошли за шесть месяцев 1993 года:

Такой список событий, который демонстрировал бы пригодность цивилизационной парадигмы, можно составить на основе любого шестимесячного периода начала В первые годы «Холодной войны» канадский государственный деятель Лестер Пирсон сделал пророческое заявление о возрождении и жизнеспособности | |||||||

Примечания | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||

Оглавление | |||||||

| |||||||