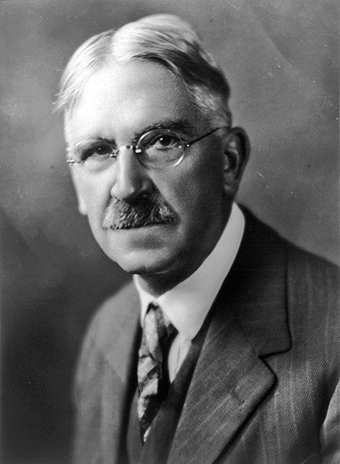

Джон Дьюи (John Dewey; | |

Биография и деятельность | |

|---|---|

| Имя: | Дьюи Джон (John Dewey). |

| Дата и место рождения: | 20 октября 1859 года. Берлингтон, штат Вермонт, США. |

| Дата и место смерти: | 1 июня 1952 года. Нью-Йорк, США. |

| Гражданство: | |

| Деятельность: |

|

| Научная сфера: | |

| Специализация: |

|

| Основные идеи: |

|

| Связанные организации: | |

| Текст статьи: © В. О. Бернштейн. Подготовка электронной публикации и общая редакция: © Центр гуманитарных технологий. Главный редактор: Агеев А. В. Информация на этой странице периодически обновляется. Последняя редакция: 31.01.2026. | |

Джон Дьюи — американский социальный философ, педагог, теоретик прагматизма. Преподавал в Мичиганском, Чикагском университетах, был профессором Колумбийского университета в БиографияДжон Дьюи родился близ Берлингтона (штат Вермонт) 20 октября 1859 года. Получил образование в средней школе Берлингтона, окончил Университет Вермонта, затем два года преподавал в школе в штате Пенсильвания, в течение года был учителем сельской школы в родном штате. В 1882 году поступил в Университет Джонса Хопкинса в Балтиморе. Здесь он испытал влияние Джорджа Сильвестра Морриса, приглашённого профессора из Мичиганского университета, представителя американского неогегельянства. В 1884 году получил степень доктора философии в Университете Джонса Хопкинса, представив диссертацию, которая была посвящена одному из аспектов психологической теории Канта. Осенью того же года Дьюи приступил к преподаванию философии в Мичиганском университете и оставался там (если не считать краткого периода преподавания в Университете Миннесоты в Джон Дьюи ушёл из жизни 1 июня 1952 года в Творчество и деятельностьПервые сочинения Джона Дьюи вышли в свет, когда он работал в Университете Джонса Хопкинса. Это две статьи в «Журнале спекулятивной философии» («Journal of Speculative Philosophy»), который издавался в Сент-Луисе (штат Миссури) под редакцией Дьюи никогда не переставал заниматься темой демократии. В 1888 году Мичиганский университет выпустил в свет его работу «Этика демократии» («The Ethics of Democracy»). В 1946 во «Введении» к книге «Проблемы человека» («Problems of Men») он прямо говорит о своей вере в демократический образ жизни, находит новые смыслы в понятии демократии и новые способы убеждения читателей в необходимости научного изучения человека в социальной среде, подобного изучению природы естественными науками. Демократия для него не «порубленный на кусочки суверенитет», но партнёрство в сверхиндивидуальной деятельности и воле. Это не просто — и не прежде всего — форма правления, а разумная, реалистическая кооперация с целью формирования полноценных личностей. Неудивительно, что, как он сам признавал, его философия была наиболее полным образом представлена в работе «Демократия и образование» («Democracy and Education», 1916). Демократию и «образование в интересах демократии» Дьюи считал наиболее важными проблемами, в исследовании которых находят естественное применение и «другие вопросы — космологические, моральные, логические». Он называл Эмерсона «философом демократии», однако эта характеристика в большей степени подходит ему самому, как и его слова о том, что Эмерсон был «пророком и глашатаем любой системы, которую демократия в будущем построит и воплотит в жизнь». «Последней сущностью» в философии Дьюи можно считать «опыт». «Опыт» — одно из самых многозначных слов человеческого языка. Обычно говорится, отмечал Дьюи, что человек «тем ближе к реальности, чем дальше от любого опыта, который когда-либо имел». В противовес этой ортодоксальной концепции, Дьюи выдвинул «еретический» тезис: «Опыт — не занавес, скрывающий от человека природу… В опыте воспринимается не опыт, но природа — камни, растения, животные, болезни, здоровье, температура, электричество и так далее»., включая «преданность, благочестие, любовь, красоту и тайну». Иначе говоря, «опыт» обозначает все на свете, буквально все. Интеллектуальное благоговение перед этим «все», его сознательное и постоянное исследование ради достижения фактов и ценностей, света и ориентира, поддержки и обновления являются, с точки зрения Дьюи, предпосылками интеллектуальной, моральной и религиозной целостности человека. Ошибки философов и вообще всех людей проистекали «из отсутствия доверия к направляющим силам, внутренне присущим опыту, следовать которым могут только смелые и мужественные люди». Согласно Дьюи, опыт есть сложное переплетение событий, каждое из которых имеет свою природу и историю. Одни из этих событий происходят, подчиняясь некой регулярности, другие представляют собой игру случая, одни полезны для человека, другие наносят ему вред. Наиболее важная задача человека — научиться ими управлять; для этого мы проводим эксперименты, с помощью которых находим причины происходящих событий. Сложное переплетение событий, в которые вовлечён человек, даёт ему возможность сочетать реализм и идеализм, объединять неизбежный практицизм с лелеемыми идеалами. С точки зрения Дьюи, существует лишь один надёжный способ достижения этой цели — «интеллект», открытое и беспредпосылочное экспериментальное мышление. В отличие от процедур чистого разума, где главную роль играет ощущение их рациональной правильности, работу интеллекта можно наблюдать со стороны и сопоставлять с требованиями ситуации, которая и привела его в действие. Например, когда возникает некая проблема, прежде всего высказывается догадка о том, как её можно разрешить. Эта гипотеза подвергается проверке и оказывается правильной или неправильной. В первом случае акт мышления можно считать завершённым, в последнем он остаётся незавершённым, и от решения проблемы либо отказываются, либо пробуют её решить ещё раз; тогда мышление начинается заново. Существенно важным отличием разума от интеллекта является то, что в первом случае «ум овладевает объектами или постигает их, находясь как бы вне мира вещей, физических и социальных», а во втором он занимает позицию «участника, взаимодействующего с другими вещами и познающего их в соответствии с определёнными правилами». Различные процедуры приводят к разным результатам. Благодаря разуму человек достигает теоретически достоверного знания о неизменной реальности; благодаря интеллекту он способен управлять постоянно изменяющейся действительностью, состоящей из разнообразных событий. На протяжении всего творческого пути Дьюи придерживался принципа, который был сформулирован им в главе, написанной для сборника «Творческий интеллект» («Creative Intelligence», 1917). Дьюи всегда был верен науке, однако неоднократно предупреждал, что «сама наука всё ещё пребывает в детском возрасте» и многие исправимые пороки действительности являются результатом «несбалансированного, одностороннего применения методов исследования и проверки, которые только и имеют право называться наукой». Он считал, что человеческое существо есть сочетание развивающегося организма и воздействующих на него процессов природного и социального окружения. Для Дьюи логика — это теория исследования, а не теория доказательства. В этом исследовании символы и вещи используются для реконструкции мира исследователя. Веру в религию, которая «всегда означает корпус верований и церемоний, имеющих своего рода институциональную организацию», Дьюи предложил заменить религиозным отношением ко всем проявлениям жизни, а веру в Бога как конкретное существо — верой в те силы природы и общества, которые «порождают и поддерживают идею блага как цели наших устремлений». Сам Дьюи предпочитал называть свою философию экспериментализмом или даже инструментализмом, а не прагматизмом, как это принято в учебниках по философии. В «Реконструкции в философии» он писал: «Когда мы приводим в действие намерение или план, он руководит нами истинным или ложным образом, ведёт нас к нашей цели или уводит от неё. Самое главное в нём — его действенная, динамическая функция, И хотя Дьюи подчёркивает функциональное назначение суждений и законов (и даже ощущений, фактов и объектов) и называет их средствами, орудиями, инструментами или операциями для превращения неопределённой ситуации в определённую в процессе исследования, он не отрицает, что суждения и законы играют также и когнитивную роль. Он утверждает, что «сущность прагматистского инструментализма заключается в трактовке одновременно знания и практики как средств для производства полезных для жизни вещей». Тем не менее, процесс познания для Дьюи является экспериментированием: каузальные суждения обретают проективный, эвристический и телеологический, а не ретроспективный, откровенный или онтологический смысл. Законы, в том случае если выполняются определённые действия, являются для Дьюи предсказаниями будущих событий. | |

Дьюи Джон

Публикации |

|---|

Дьюи Джон: Общество и его проблемы25.04.2012 Дьюи Джон. Общество и его проблемы (John Dewey. The Public and its Problems. Denver, 1927). / Дж. Дьюи. Общество и его проблемы. — Перевод с английского: |