Л. Фейербах. Основные положения философии будущего. Разговор с вычислительной машинойС точки зрения кибернетики можно в очень широком смысле объединить процессы обмена информацией между двумя полушариями мозга, двумя вычислительными машинами в составе двухмашинного комплекса и между разными людьми (в частности, во время разговора на обычном — естественном языке). Особый (и чрезвычайно важный для структурной антропологии) аспект обмена информацией в обществе представляет случай взаимодействия двух дуальных половин, из которых складываются архаичные социальные структуры (см.

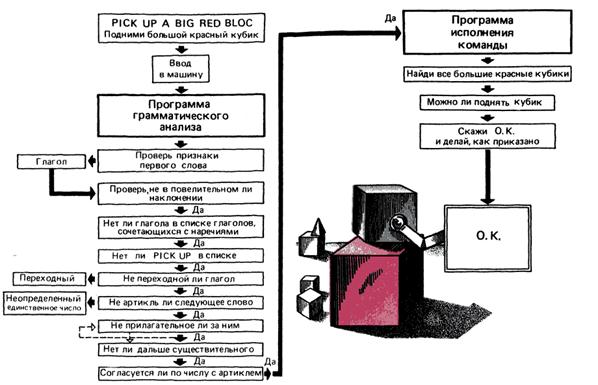

Важным открытием структурной антропологии явился вывод Леви-Стросса, по которому в этом последнем случае обмен может совершаться посредством заключения браков. В этом смысле функцию заключения браков можно сравнить с другими видами обменов (в частности, репликами во время разговора) между двумя социальными группами. Недаром для жизни архаических обществ характерен обрядовый обмен репликами (или шутовская перебранка) между теми двумя дуальными половинами, которые связываются между собой и брачными отношениями. В этом последнем случае речь идёт о диалоге между социальными группами, каждая из которых понимается как единое целое. Моделирование таких структур на вычислительных машинах представляет одну из быстро развивающихся областей приложений кибернетики к гуманитарным наукам. В частности, в соответствии с моделями, построенными Леви-Строссом, на вычислительных машинах было сосчитано астрономическое число типов браков, возможных при переходе от дуальной системы браков (типа австралийских) к более сложным (типа омаха-кроу, принятой, например, у ирокезов Обмен информацией постепенно усложнялся. Передача информации от человека к вычислительной машине и обратно и от одной вычислительной машины к другой приводит к тому, что люди и машины образуют одну единую систему общения. В этом смысле можно говорить о сообществе, состоящем из людей и вычислительных машин. Общение в таком кибернетическом коллективе на первых этапах осуществлялось почти исключительно посредством искусственных языков, на которых писались программы для машин. Но языки программирования постепенно сближаются с обычными человеческими языками — естественными. Для того, чтобы сделать языки программирования более удобными для людей, в последние годы из них исключают некоторые особенности, отличавшие их прежде от естественного языка. Вместе с тем всё чаще обычный естественный язык применяется как основное средство общения человека с машиной. На первых порах, лет двадцать назад, в машину вводили команду и вопросы, которые могли состоять только из упрощённых фраз на естественном языке. Такие упрощённые фразы можно применять, если к машине обращаться на устном языке. Упрощение здесь нужно В качестве простого примера разговора электронной вычислительной машины с человеком на письменном естественном языке можно привести эксперимент, проведённый в Лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института [115]. Приказы и пояснения человека в виде фраз на естественном языке (английском) вводятся в машину, ответы которой (тоже как фразы на письменном английском языке) человек может видеть на экране. Управляемая машиной «рука» может переставлять на столе кубики и пирамиды [17]. Такая система как бы воспроизводит поведение послушного ребёнка, который играет в детском саду со взрослым воспитателем. То, что машина понимает некоторые предложения на естественном языке, видно из её поведения: она выполняет приказы, содержащиеся в этих предложениях. Чтобы выполнить приказ, роботу нужно найти предмет по его описанию. Программа должна для этого выявить все предметы, удовлетворяющие заданному условию («найди все большие красные кубики»). Если найдётся хотя бы один такой предмет, работа программы считается успешной. Если найдено несколько предметов, удовлетворяющих заданным условиям, то среди них машина выбирает такой, который удобнее для использования — например, такой кубик, на котором нет другого кубика, или же такой кубик, который находится поблизости от «руки» робота. Программа проверяет, можно ли выполнить действие, которое команда приказывает произвести с этим предметом. Приказание «подними» означает для робота последовательность двух действий — схватить предмет и поднять руку. После проверки того, можно ли вообще поднять предмет («кубик»), о котором идёт речь в приказе, машина может уже ответить человеку «ОК». (О’кей — «хорошо»). Этот ответ система показывает на экране всякий раз, когда она начинает выполнять команду (если после разбора фразы на естественном языке у машины не возникло встречных вопросов к человеку). Для выполнения приказа роботу приходится сначала убрать зелёный кубик, расположенный на поверхности того большого красного кубика, который роботу приказано поднять (Рисунок 36). Автоматический анализ текста, который осуществляет робот, основан на том, что в английском языке существенная информация о типе предложения может быть получена уже из первого его слова — в данном случае глагола, а также из наличия приглагольного наречия и неопределённого артикля.

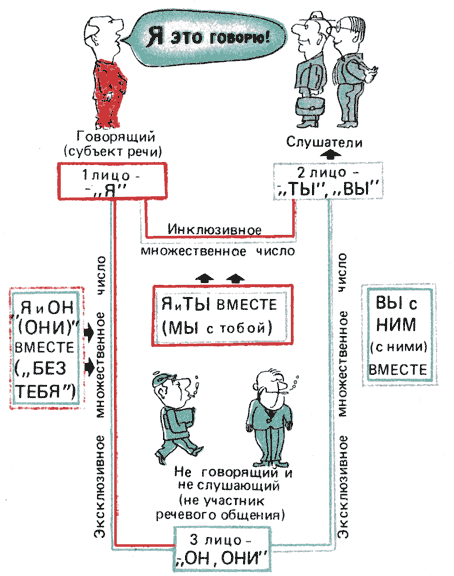

Робот, участвующий в этой игре, умеет отвечать на такие вопросы человека, как, например, Есть ли в ящике кубик? При этом отвечая (как это и бывает в обычном разговоре между людьми), робот не ограничивается утверждением Да, но тут же продолжает: Да, красный кубик, как если бы его спросили: Какой кубик в ящике? Робот воспроизводит такие особенности разговорной человеческой речи потому, что в программу введены правила понимания самих предпосылок этой речи. Программы этого типа, использующие устную речь, в США разрабатываются в настоящее время для машин, не просто играющих, как ребёнок, в кубики, а решающих «взрослые» задачи. В Калифорнийском университете совместно со Стэнфордским исследовательским институтом построены части робота «Язон», который предназначается для уборки цехов предприятий. Робот распознает около 200 слов английского устного языка (скорость распознавания каждого слова примерно 2 секунды) и сам может воспроизводить с помощью особого электроакустического устройства 20 слов упрощённого английского языка. Малая величина словаря, определяющая и необходимость упрощения языка, объясняется специфическими трудностями анализа и синтеза устной речи. Каждая из таких систем общения человека с машиной решает две связанные друг с другом задачи: машина должна понимать вводимые в неё фразы естественного языка и уметь после этого на своём машинном языке совершать такие логические операции, которые позволят ей дать осмысленный ответ. В Стэнфордском исследовательском институте разработан робот для обучения учащихся в профессиональных училищах процессам сборки. Робот распознает вопросы учащегося на упрощённом (стандартизованном) устном английском языке и отвечает на них — либо синтезируя некоторые английские слова (O. K. — хорошо, How — как?), либо направляя луч лазера на ту или иную деталь. Иначе говоря, как Особенно существенным представляется то, что машина отвечает человеку иногда словами, иногда иными — оптическими — способами. Конкуренция между зрительными и звуковыми средствами передачи информацииКонкуренция между зрительными и звуковыми средствами передачи информации характерна для современного общества в целом (включая и кибернетическую систему человек — машина). Если начало победы звукового языка (и увеличение роли левого полушария) можно связать с тем временем, когда предок человека начал изготавливать орудия правой рукой (при поддержке левой), то кризис в средствах общения приходится на тот период, когда эта функция постепенно переходит к автоматическим манипуляторам. Основополагающая роль двоичного противопоставления «левый» — «правый» (левая рука — правая рука) в древних иероглифических символах верхнего палеолита Не исключено, что крупицы истины содержатся Возникает вопрос: не окажется ли не один только описанный выше мальчик, смотревший из манежа на телевизор, в положении человека, который вынужден снова сменить звуковой язык на зрительный, как десятки тысяч лет до этого зрительный язык сменился звуковым? Человечество точно так же не может остановить развития зрительных средств передачи информации, как невозможно остановить ход научного познания. Но Постепенный сдвиг в сторону зрительных средств передачи информации начинает сказываться Взаимодействие машин с человеком, использующее такие оптические средства, как экран дисплея, создаёт, несомненно, преимущества для быстрого вывода больших массивов информации, которые правое полушарие может успевать обрабатывать с гораздо большей скоростью, чем обрабатывает левое полушарие речевую информацию. Поэтому возможно, что оптимальной формой общения человека с машиной является такая беседа, при которой человек обращается к машине на естественном языке, а машина передаёт существенную часть информации различными зрительными кодами типа киноязыка. Существенную опасность для человеческого мозга представляет то, что зрительные средства передачи информации могут в гораздо большей степени, чем звуковые, преодолевать защитные барьеры мозга, так как количество информации, вводимой с помощью глаз, несравненно больше той, которая передаётся звуковыми кодами. Недаром в научно-фантастическом романе английского астрофизика Хойла «Чёрное облако» мозг учёного не выдерживает всего объёма сведений, которые ему посылает посредством телевизора гигантское мыслящее облако. Биологическая теория отпечатывания (imprinting), согласно которой та часть поведения организма, которая не зависит от наследуемых программ, в большей степени определяется его первыми впечатлениями после появления на свет, согласуется с самыми общими принципами психоанализа. Согласно им программы поведения взрослого человека в существенной мере предопределены ранними травмами, которые он получает в доречевой период. Малореальным, однако, представляется допущение, по которому эти травмы можно выявить при разговоре во время психоаналитического сеанса. Для этого надо было бы предположить, что программы, построенные в доречевой период, после усвоения языка переписываются на естественном языке. Значительно более реальным было бы предположение, по которому они хранятся в неречевом полушарии в форме, отличной от словесной. С такой точкой зрения согласуется иероглифический характер символов подсознания, предполагаемый в психоанализе, и исключительная трудность сознательных воспоминаний о доречевом периоде (сохранились только свидетельства отдельных людей, помнивших своё младенчество, как Андрей Белый). На подсознание могут влиять зрительные образы. Возможную опасность воздействия зрительных и других несловесных средств общения на подсознание можно пояснить таким примером. Химические средства сигнализации имеют особое значение на низших этапах эволюции (у беспозвоночных). В человеческом же обществе (как Известны целые типы человеческих культур (в частности, в древней Америке до Колумба), подвергшихся опасности вследствие распространения химической стимуляции (вследствие использования грибов, вызывающих зрительные галлюцинации). В таких культурах искусственная химическая стимуляция низших отделов мозга рассматривалась как особая форма общения с божеством. Иначе говоря, наркомания была наиболее важной составной частью духовной культуры (отчасти сходная ситуация предположена в мрачной утопии «Славного нового мира» Олдосом Хаксли). В более общем виде можно было бы предположить необходимость социальной гигиены средств общения, в том числе и тех средств, которые можно использовать в пределах системы человек — машина. Естественные и искусственные языкиСравнение естественного языка с искусственными (в частности, с языками математической логики) важно не только для решения таких практических задач кибернетики, как перевод с «внешнего» (естественного) языка на «внутренний» (машинный). Сравнение этих языков проливает свет и на историческое соотношение между ними [80, Сравнение искусственных языков математики (в частности, математической логики) с разными типами естественных языков позволяет в Пустые места при предикатах могут быть заполнены переменными: P (x) означает x является простым числом. В языке исчисления предикатов индивиды и переменные соответствуют в известной мере существительным, а предикаты — глаголам естественных языков. Вместе с тем в исчислении предикатов есть и такие элементы, которые в определённом смысле сходны с русскими местоимениями «весь», «всякий», «каждый» (∀ — квантор общности) и «некоторый» (∃ — квантор существования); ∀x означает для всех x, ∃x означает для некоторогох (или существует такое x, что…). Кванторы (и вообще операторы — «грамматические» служебные элементы логического языка, частным случаем которых являются кванторы) употребляются всегда при некоторых переменных, подобно тому, как артикли всегда сочетаются с существительным в таких языках, как английский, немецкий, французский. Кванторы общности и существования и по значению сходны с неопределённым артиклем в этих языках (определённому артиклю соответствует логический оператор дескрипции ℩). Переменные, относящиеся к кванторам общности или существования, называются связанными переменными (в отличие от свободных) Областью действия квантора называется та часть формулы, к которой он относится; её можно сравнить с той частью предложения в английском языке, к которой относится артикль (например, a big red block — большой красный кубик). В языке исчисления предикатов есть также операторы, которые соответствуют отрицанию (Ø) и некоторым союзам (&, отчасти сходное Существенные трудности, выявившиеся на первых же этапах этой работы, обусловлены некоторыми различиями языка исчисления предикатов и таких естественных языков, как русский. В языке исчисления предикатов нет элементов, которые прямо бы соответствовали определению (например, русским прилагательным, большой, красный, и тому подобным) Основным видом определений в таком языке, как русский, можно считать определительное предложение. Все другие определения выводятся из этих последних: зелёный кубик означает то же самое, что и кубик, который является зелёным. Робот, играющий с человеком в кубики, должен уметь понимать фразы типа цвет кубика — зелёный. На основании понимания таких фраз робот может понять и фразы типа возьми зелёный кубик, что означает возьми тот кубик, цвет которого — зелёный. Известным типам определительных предложений естественного языка соответствует логический оператор дескрипции: (℩ x) S (x), что означает тот именно x, который обладает свойством S (дескрипция обозначается перевёрнутой греческой буквой йотой: ℩, поэтому этот оператор называют «йота-оператором»). Область действия йота-оператора — все предложения с «x» в качестве свободной переменной. Например, (℩ x) ( Если существует только один объект, удовлетворяющий условию, соответствующему области действия йота-оператора, то дескрипция и её дескрипт удовлетворяют условию единственности. Согласно толкованию дескрипций в системе Гилберта и Бернайса, индивидуальные объекты которой — натуральные числа, дескрипции допускаются только в том случае, если они удовлетворяют условию единственности. В естественном языке также обязательно предполагается существование и единственность объекта, описываемого в определительных предложениях того типа, который соответствует дескрипциям. Таковы предложения типа Писатель, который написал «Юрия Милославского», жил во времена Гоголя. Предполагается, что именно этот писатель был единственным автором «Юрия Милославского» и что факт его существования бесспорен. В тех случаях, когда в определительных предложениях естественного языка речь идёт не об индивидуализированных объектах, в передаче того же смысла на логическом языке используются переменные, связанные квантором общности (∀) или существования (∃). Этим объясняется то, что предложение на естественном языке Pick up a big red block (Подними большой красный кубик) (то есть кубик, цвет которого — красный) робот переводит в команду Найди все большие красные кубики. На квантор общности (∀) в этом предложении указывает неопределённый артикль a. Если в предложении использован определённый артикль the big red block (Этот единственный большой красный кубик), то можно в логической передаче того же смысла использовать йота-оператор [76, Сравнение естественного языка с логическими позволяет увидеть в некоторых естественных языках как бы окаменелые следы того пути, которым человек пришёл к открытию математики. Ещё Спиноза заметил, что если человек держит в руке сестерций и драхму (или, чтобы сделать пример более современным, доллар и франк), у него не возникнет в уме понятия «два» до тех пор, пока он не обнаружит общего признака у этих разных предметов — не поймёт, что это две монеты. Многие естественные языки сохранили в названиях числительных или особых счётных слов след того времени, когда пересчитывали конкретные множества предметов. Для каждого из таких конкретных множеств было особое числительное. Напротив, некоторые другие естественные языки в выражении идеи числа скорее приближаются к тем современным логическим теориям, в которых множества рассматриваются без какого-либо уточнения того, какие индивидуальные объекты в них входят [76, По степени близости к тому или иному типу искусственного логического языка разные естественные языки существенно отличаются друг от друга. Характеристика свойств естественного языка в целом должна даваться на основании сопоставления между собой всех известных естественных языков. Нет оснований выбирать один из них (например, английский) в качестве эталона естественного языка и считать другие языки менее представительными. В последнее время предположено сходство модели смысла основных сочетаний глаголов с существительными (дополнениями и подлежащими) в таком европейском языке, как французский, Можно думать, что многообразие картин мира, описываемых естественными языками, основано на тех же особенностях устройства человека, что и многообразие научных языков, описывающих мир. Поэтому сравнение различных естественных языков с искусственными может представить интерес для современной науки в целом. Начало такого сравнения намного предшествует возникновению кибернетики и даже современной науки о языке — лингвистики, по возрасту намного превосходящей кибернетику. Ещё Декарт, которого по праву считают не только предтечей многих достижений точной мысли последних трёх веков, но и предвестником лингвистики второй половины XX века, видел в математике особый язык, вырастающий из естественного (следует помнить, что при этом имеется в виду математика нового времени, отличная от той древнейшей — образной и правополушарной, которая могла и не иметь истоков в естественном языке левого полушария). Сходную мысль неоднократно высказывал основоположник современной квантовой механики Нильс Бор. Он считал, «что необходимая для объективного описания однозначность определений достигается при употреблении математических символов именно благодаря тому, что таким способом избегаются ссылки на сознательный субъект, которым пронизан повседневный язык» [117, Глубина последней мысли Бора становится ясной благодаря лингвистическим исследованиям недавнего времени. Они подтвердили, что для всех естественных языков в отличие от всех логических, общими являются прежде всего такие грамматические категории, которые определяются отношениями между говорящим и слушающим. Говорящий и слушающийОсновной точкой отсчёта в описании речевого общения на любом естественном языке является субъект речи — говорящий человек (Рисунок 37). В естественном языке говорящий обозначается формами первого

Во многих языках мира есть особые формы первого лица множественного числа, обозначающие говорящего вместе со слушателем: мы (называемое «инклюзивным» или «включающим») в смысле Известен рассказ о миссионере, который неудачно пытался обратить членов одного африканского племени, начав со слов: Мы все грешники, и мы все нуждаемся в обращении в веру, но, говоря на языке этого племени, употребил вместо «включающей» формы множественного числа форму «исключающую» и поэтому слушатели его должны были понять так: Я и мои близкие (но не вы — мои слушатели), мы грешники, Разница между инклюзивными и эксклюзивными формамиРазница между инклюзивными и эксклюзивными формами в русском языке обнаруживается в некоторых случаях в глаголе. Пожелание Отдохнём! является инклюзивным, оно относится одновременно Если первые два лица в естественных языках обозначают участников речевого общения, то формы третьего лица (а отчасти и формы эксклюзивного множественного числа) относятся, как правило, к тому человеку или тем людям, которые не участвуют в речевом общении. Третье лицо Естественные языки различаются лишь тем, как в них выражается лицо: в глаголе (как это обычно в большинстве языков мира), в личном местоимении или же в каких-либо других формах. В русском предложении я думаю лицо (первое, указывающее на то, что мыслит говорящий — субъект речи, являющийся одновременно и сознающим себя субъектом мысли) выражено личным Этим объясняется разница между латинским изречением Декарта cogito ergo sum (я мыслю, следовательно, я существую), где союз ergo связывает две глагольные формы первого лица, и английским переводом этой фразы I think, therefore I am, в котором при каждом сказуемом — глаголе в форме первого лица (мыслю, существую) ставится подлежащее — личное местоимение первого лица, как

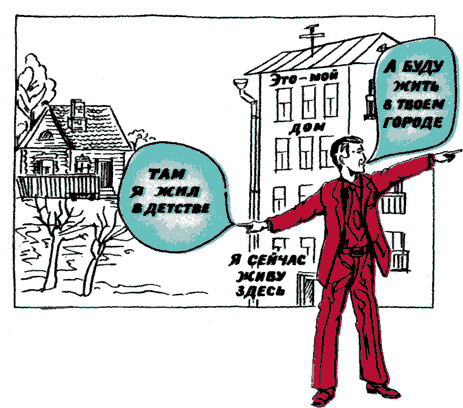

Есть некоторые языки, где категория лица почти не выражена в глаголе, но и личные местоимения тоже употребляются в них ограниченно. Примером могут служить такие языки Восточной Азии, как китайский и литературный корейский язык. Однако именно в подобных языках наглядно видна связь этой категории с характером речевого общения. В разговоре с незнакомым человеком на литературном корейском языке (как Перефразируя слова Бора, можно сказать, что естественный язык весь пронизан ссылками на самый акт речевого общения. Этот вывод подтверждается исследованием целого ряда других основных грамматических категорий, которые свойственны значительному числу языков мира. Ссылками на акт речи определяются такие основные категории глагола, как время: настоящее время — это время, совпадающее с актом речи, прошедшее время ему предшествует, а будущее за ним следует [118, Место «мига говорения» между ему предшествующим прошлым и будущим, которое за ним следует, раскрыла Марина Цветаева с присущей ей поэтической силой проникновения в душу языка:

Сами глагольные времена в этих заключительных строфах стихотворения «Куст» обозначают миг речи (сейчас… говорю — настоящее время), предшествовавшее ему состояние (Что знала — пока не раскрыла рта — прошедшее время) и будущее время, наступающее сразу по окончании речи (знать буду — как только умолкну). Лирическая поэзия сосредоточена на выражении личности поэта в минуту самого акта поэтической речи. Оттого поэту может быть удивительно несовпадение его я, каким оно предстаёт в момент речи, и того — другого человека, который называл себя прежде тем же словом, как в первых строфах стихотворения В. Ходасевича «Перед зеркалом», где тот — отражение поэта в зеркале:

В этих стихах поэт до боли остро ощущает, что я принадлежит только сейчас, только моменту речи. С прошедшим временем связаны другие я — мы меняем души, не тела, по словам Гумилёва. Характерно, что, издавая давно написанное сочинение, автор нередко делает примечание, в котором оговаривается, что сейчас он уже не согласен с тем, что думал раньше.

С точки зрения естественного языка представление Одно из направлений этих исследований, восходящее к идеям Пуанкаре [76, К пониманию В финале «Одиссеи» Пенелопа сперва сомневается в том, в самом ли деле перед ней её супруг, вернувшийся из далёких странствий. Сама она так говорит своему сыну Телемаху:

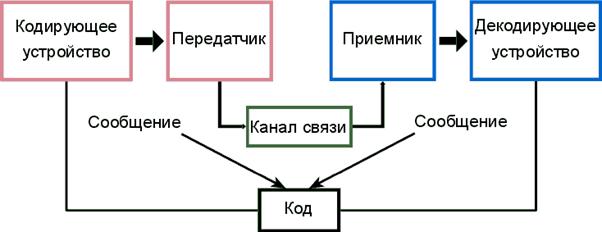

(Перевод В. А. Жуковского). Подобным образом Не только формы времени, но и формы наклонения в естественном языке ориентированы на точку зрения говорящего. Фраза ему следовало бы давно прийти означает, что, как полагает говорящий, Каждое высказывание на естественном языке предполагает наличие в нём такого субъективного глагола, который может быть опущен говорящим, но должен домысливаться слушающим. Даже нейтральное предложение, казалось бы просто утверждающее объективный факт, Сегодня холодно при правильном его понимании слушающим (человеком или вычислительной машиной) предполагает возможность таких реплик, как Ты что, мёрзнешь? или Ты смотрел на градусник? или даже А у тебя болит голова? (если собеседник знает, что говорящий реагирует на похолодание головной болью), и тому подобных. Согласно математической теории формальных грамматик, если Θ — грамматически правильное выражение, то С моментом речи и самим говорящим соотносится то обозначение пространства, которое выражается наречием здесь [120, С точкой зрения говорящего связаны и другие пространственные обозначения местонахождения предметов и лиц или их передвижения. В русском предложении Слева раскинулись пустыри (начальная строка стихотворения Анны Ахматовой) в явной форме не выражено, слева от кого они раскинулись. Во многих языках это уточнение необходимо. В значительном числе языков понятие я по существу мыслится как гораздо более широкое, чем то, к которому привычны люди, говорящие на современных европейских языках. Я включает не только тело человека и его части, но в определённом смысле и другие предметы и даже других людей, от этого я неотъемлемых. Например, обозначения рыболовных снастей в языках Меланезии употребляются всегда с притяжательным местоимением типа «мой, от меня не отделимый». В ряде языков так же обозначаются и пространственные отношения: «мой, не отделимый от меня верх» в смысле «надо мной» и так далее. В подобных явлениях отчётливо проявляется то, что крупнейший польский лингвист Курилович ( «Переключатели», код и сообщениеАкт речиАкт речи, определяющий по существу все основные категории естественного языка, делает их значение чрезвычайно подвижным. Каждый человек, произносящий высказывание, должен быть в состоянии приспособить слова и формы, обозначающие лицо, время, наклонение, пространство и другие категории, зависящие от акта речи, к условиям речевого общения. Эти условия всегда различны, следовательно, значение таких слов и форм в определённом смысле «пустое». Слова В работе, основанной на применении к исследованию естественного языка некоторых общих идей теории информации, один из создателей современной лингвистики Мысль Р. Якобсона о роли «переключателей» развивает Р. Том в своей топологической модели естественного языка. По его модели всякое языковое высказывание описывает пространственно-временной процесс. «Переключатели» же локализуют область, в которой этот процесс развёртывается. Локализация даётся по отношению к той пространственно-временной области, в которой находятся говорящий и слушающий [42; 46, Для описания особенностей «переключателей» Якобсон воспользовался понятиями «код» и «сообщение», получившими точное значение в теории информации. Под кодом понимается способ представления информации в форме, пригодной для передачи по некоторому каналу (Рисунок 40). Предполагается, что при пользовании одним и тем же кодом (естественным языком в случае языкового общения) декодирующее устройство (мозг слушающего человека или вычислительная машина) восстанавливает сообщение (смысл текста) в той же самой форме, в какой оно было закодировано кодирующим устройством (мозгом говорящего или машиной, использующей естественный язык). Пользуясь терминами «код» и «сообщение», заимствованными из словаря теории информации, Якобсон характеризует «переключатели» как такие кодовые элементы, которые в самом коде (в языке) определяются отсылками к речевому сообщению (высказыванию). Сообщения о сообщении могут преобладать в нашей речи [121,

Наш замечательный исследователь истории культуры Ещё до выхода в свет в 1929 году монографии Говоря с полным правом о том, что эти слова обозначают не какие-либо предметы, а отношения, Бубер подчёркивал, что «примитивные» языки (такие, как зулусский и фиджи) выражают именно отношения прежде всего. В этой книге (и двух последующих, где развёрнута его концепция диалога) Бубер делит разные установления человеческих коллективов на такие, которые ориентированы на я, и иные — ориентированные на ты. Можно было бы сравнить этот подход с тем, что согласно современной лингвистике и поэтике различие точки зрения Если, как думал Бор (под чьим влиянием лингвистика и пришла к этой идее), Рассел и многие другие крупнейшие учёные XX века, язык самой науки стремится идти по пути преодоления ссылок на говорящий субъект, то и литература в Язык литературы при этом в передаче внутреннего монолога героя становится предельно субъективным. Эта характерная особенность искусства нового времени была отчётливо выражена В сохранившихся тезисах этого доклада, прочитанного 10 февраля 1913 года, поэзия определялась как «безумие без безумного»: суть искусства состоит в передаче необычности взгляда художника на мир, но не в характеристике необычности самого художника. Поэтому современное искусство обнаруживает неожиданные далеко идущие переклички с современной наукой, которая изучает взаимодействие прибора и объекта, этим прибором исследуемого (автору этой книги довелось слышать такую формулировку этой мысли от Понятие общечеловеческой субъективности в искусстве очень близко к тому, что лингвисты описывают как субъективность языка [120]. Это свойство характеризует не одного писателя и не одного говорящего, а каждого писателя и каждого говорящего, потому что оно коренится в основных особенностях самого способа общения, ими используемого. Если раньше лирика передавала речь говорящего, то теперь Загадка внутренней речиЗагадкой внутренней речи и её происхождения всё больше занимаются и учёные. В речевом общении детей друг с другом замечается особое явление, названное психологами «эгоцентрической речью». Дети говорят в присутствии друг друга, но каждый из них говорит о своём. Но для того, чтобы думать вслух, детям ещё нужно присутствие других ребят. Как установил Ж. Пиаже, в определённом возрасте эгоцентрическая речь у детей исчезает. По гипотезе В том возрасте, когда ребёнок только ещё научился говорить и склонен к эгоцентрической речи, для него особую трудность представляют те слова, которые в языке «переключают» речь от одного говорящего к другому. Характерно, что дети, вполне уже усвоившие язык, тем не менее с большим трудом обучаются правильному употреблению личных местоимений. Ребёнку проще называть себя постоянно по имени, избегая коварного и загадочного я: Петя хочет кушать вместо я хочу есть, и тому подобного. Научившись же называть себя я, ребёнок отказывает в этом праве своему собеседнику. Трудность обучения личным местоимениям для детей

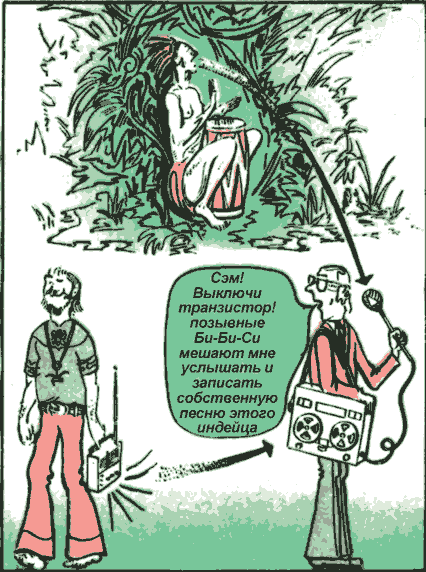

Трудность обучения личным местоимениям для детей состоит в том, что каждый из собеседников попеременно присваивает себе это Чуковский по этому поводу вспоминает о замечательном рассказе Пантелеева «Буква «Ты». В этом рассказе девочка, обучаясь грамоте, никак не может взять в толк, что это за буква Верность описания особенностей детской речи в этом рассказе можно подтвердить словами трёхлетней Наташи, пришедшей впервые из детского сада. На вопрос «Как зовут воспитательницу?» Наташа сказала: «Её зовут на Вы», «А как же ты её зовёшь?» На Мы», отвечает Наташа. То, что труднее всего выучить в детстве, раньше всего теряется при болезни, вызывающей поражение или распад речи. Эта закономерность, сформулированная Связь особых представлений о собственном Шерешевский, многие поразительные психологические способности которого были связаны с его крайней инфантильностью, сохранил это я ив зрелом возрасте, когда он признался психологу. «Вот я сижу у вас, я задумываюсь… Вы гостеприимный хозяин, вы спрашиваете: «Как вы расцениваете эти папиросы?» «Ничего себе, средние»… Я бы так никогда не ответил, а он может так ответить. Это нетактично, но объяснить такую оплошность ему я не могу. Я отвлёкся, и он говорит не так, как надо» [39, Как замечает Э. Бенвенист, слова гениального французского поэта Артюра Рембо je est un autre (я — это Согласно гипотезе, по которой развитие детского языка повторяет эволюцию языка вообще (как в биологии онтогенез — развитие индивидуального организма повторяет филогенез — эволюцию вида), следовало бы ждать, что Чтобы обозначить себя самого в отличие от другого человека, во многих первобытных обществах говорящий пользуется средством, которое выходит за пределы естественного языка; у каждого человека есть «своя песня». Такие песни известны у саами (лопарей) на Крайнем Севере Европы, у индейцев племени сирионо в джунглях Боливии, у коряков на Камчатке. Воспроизводя мир древних германцев, Вагнер в «Кольце Нибелунгов» оживил «собственные песни», присвоив каждому персонажу его лейтмотив. В кино сходный приём использован в «8¹/2» Феллини, где у главного героя есть свой лейтмотив. Автор этой книги слышал последние «собственные песни», ещё сохранившиеся в памяти кетов (енисейских остяков), которых он видел во время экспедиции по изучению языка кетов на Енисее летом 1962 года. У кетской «собственной песни» семь частей, потому что кеты верили, что у каждого человека семь душ, из них шесть могут быть общие с другими животными, а седьмой душой человек (как и медведь, у кетов считающийся человеком) от них отличается Шаманы у кетов могли обмениваться собственными песнями, и тогда душа от одного шамана переходила к другому. У песни есть неоспоримое достоинство по сравнению с личным местоимением я: это местоимение каждый говорящий себе присваивает заново (что и сбивает с толку детей), а собственная песнь, как имя, принадлежит только её владельцу (до тех пор, пока он по своей воле не отдаст её другому). В наш век таким способом обозначают себя не люди, а радиостанции, чьи позывные можно рассматривать как своего рода «собственные песни» в той системе связи, которую с кибернетической точки зрения можно уподобить общению между людьми (Рисунок 42).

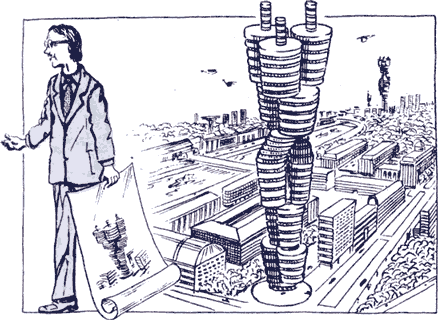

Узнавание человека по голосу, относящееся к функциям правого полушария [25], бесспорно, древнее, чем называние человека по имени, не говоря уже об использовании местоимений (способ обозначения индивида особой мелодией известен на гораздо более ранних стадиях биологической эволюции у птиц). Любопытно, что и жест указания на своё тело, по Кассиреру предшествовавший местоимениям, можно соотнести с функциями правого полушария. При электросудорожном шоке правого полушария в речи больных обнаруживается большое число переключателей, в частности личных местоимений первого лица. Можно думать, что эти слова существенным образом связаны с характерными особенностями доминантного речевого полушария. По модели известного польского психиатра Кемпинского, применившего к описанию психики человека некоторые кибернетические понятия, следует разграничивать энергетический метаболизм (обмен энергией между средой и организмом) и метаболизм информационный (обмен информацией между средой и индивидом) [124]. В большой мере вторая задача — словесный обмен информацией с другими людьми — выполняется в человеческом обществе левым полушарием. Слова — переключатели служат для этого необходимым инструментом. Установка на сознание самого индивида и соответственно на личные местоимения и другие переключатели соотносится с левым полушарием, тогда как взаимодействие с внешним миром принадлежит к основным функциям правого. Эгоцентрические слова и язык наукиНаблюдения над детским языком, расстройствами речи при нервных болезнях и языком первобытных племён позволяют предположить, что такие «переключатели», как личные местоимения, характеризуют относительно поздний период развития естественного языка. Тем не менее во всех современных языках (не исключая и австралийских) мы встречаем хотя бы некоторые из «переключателей». Более того, именно они и составляют специфику естественного языка, отличающую его от всех искусственных языков науки (в частности, математической логики) и машинных языков. Даже в тех случаях, когда язык науки не стал ещё полностью формализованным, в нём, как, например, в обычных научных сочинениях на русском языке, наблюдается тенденция к стиранию форм личного выражения. Учёные избегают называть себя личным местоимением первого лица, а если это и делают, то даже в статьях и книгах, подписанных одним автором, используют местоимения множественного числа (мы обнаружили в своей лаборатории), где менее явно выражено соотнесение высказывания с одним лишь говорящим. С этим согласуется и тяготение научного стиля к безличным или неопределённо-личным глагольным конструкциям (было обнаружено, что…; для этого добавляют следующие вещества и так далее). Если в структуру естественного языка благодаря «переключателям» встроены ссылки на людей — участников акта речевого общения, то в современном научном языке субъектом — автором высказывания чаще всего оказывается целая группа людей. Одним из выражений этого служит увеличение числа работ, под которыми подписываются группы учёных (в идеале, не всегда осуществляющемся, все подписывающиеся под работой в ней реально участвуют) (Так, недавняя экспериментальная работа по физике высоких энергий, занимающая в журнале всего три страницы, была подписана 55 авторами [113, Стремление к обобщённо-собирательному авторствуСтремление к обобщённо-собирательному авторству проявляется не только в числе подписей под работами или в употреблении местоимений мы, наш (и соответствующих глагольных форм), но Для иллюстрации того, в какой степени на задний план отходит проблема личного авторства, можно напомнить, что один из крупнейших представителей гуманитарной мысли XX века Наука вся в целом может рассматриваться в кибернетическом смысле как единая сложно организованная системаНаука вся в целом может рассматриваться в кибернетическом смысле как единая сложно организованная система, внутри которой выделение отдельных личностей с собственно научной точки зрения едва ли оправдано. Этим не умаляется их роль, но она тем значительнее, чем быстрее они помогают общему продвижению вперёд науки как единого целого. Эта принципиально «сверхличная» (или «надличная») установка современных учёных прокладывает себе путь через преграды личных тщеславий и стремления к отдельным «спортивным» рекордам в науке. Стирание субъективного и личного начала в науке согласуется с последовательным устранением в языке науки всех ссылок на данный акт речи и его участников. Одним из первых глубоко проанализировал эту особенность научного языка Бертран Рассел. В своём логическом анализе естественного языка Рассел обратил особое внимание на «переключатели», которые он именовал «эгоцентрическими уловами» (или «эгоцентрическими особенностями» — английское egocentric particulars): «Целью как науки, так и обыденного здравого смысла является замещение изменчивой субъективности эгоцентрических слов нейтральными общественными терминами» [125, По мнению Рассела, «в этом процессе нашего избавления от субъективности истолкование эгоцентрических слов представляет собой один из существенных шагов» [125, Мысль Рассела о характере эгоцентрических слов получила дальнейшее развитие у Х. Рейхенбаха, который в своей книге по математической логике [126] первым из логиков посвятил целую главу опыту логико-математического анализа естественного языка. Рейхенбах исходил из различения индивидуального знака (английское token) и знака-символа (symbol), представляющего собой класс сходных друг с другом индивидуальных знаков. Слова и предложения естественного языка представляют собой индивидуальные знаки. Значение эгоцентрического слова всякий раз определяется соответствующим индивидуальным знаком, произнесённым или написанным во время индивидуального акта речи [126]. Вслед за Расселом Рейхенбах полагает, что слово это может служить для определения значения всех остальных эгоцентрических слов. Все их значения выводимы из сочетания этот знак. Слово я означает человека, который произносит этот знак. Слово сейчас означает время, когда этот знак произносится. Следовательно, задача определения значений эгоцентрических слов сводится к определению значения сочетания этот знак. Его значение можно объяснить сопоставив его с употреблением кавычек в логическом языке. В этом последнем кавычки «» служат для обозначения такого употребления слова, когда слово относится к самому себе, например, в предложении «душа» состоит из четырёх букв, где «душа» использовано не как обычное слово русского языка, а как название этого слова. Такое употребление слова называется автонимным согласно терминологии, принятой в математической логике и математике; Якобсон [121] определяет такое употребление как «сообщение, относящееся к коду». Если кавычки позволяют превратить слово естественного языка (душа) в автонимное наименование этого слова («душа»), то особые знаковые кавычки (обозначаются стрелками над строкой — ↘↙) позволяют превратить индивидуальный знак в другой индивидуальный знак, обозначающий сам этот индивидуальный знак. В таком случае, например, предложение На листе бумаги напечатали этот знак можно заменить равнозначным ему предложением На листе бумаги напечатали. ↘На листе бумаги напечатали этот знак↙ При такой записи, по мнению Рейхенбаха, эгоцентрический характер утрачивается. Необходимость различения логических «» и знаковых ↘↙ кавычек вызвана тем, что индивидуальный знак, по определению, не может повторяться — его можно употребить только однажды. Поэтому с помощью знаковых кавычек можно создать не имя индивидуального знака, а другой индивидуальный знак, его обозначающий (условно каждый такой новый знак обозначается как Θ; следовательно, приведённую фразу можно записать и так; на листе бумаги напечатали Θ). Предложенный Рейхенбахом способ описания значения эгоцентрических слов предполагает возможность всякий раз пользоваться такими индивидуальными знаками, обозначающими индивидуальные знаки. Например, в своей логической записи знаменитой фразы Мартина Лютера «Здесь я стою» (Hier stehe ich), сказанной на соборе в Вормсе в 1521 году, Рейхенбах заменяет все высказывание, произнесённое Лютером, посредством условного сокращения Θ (иначе Θ можно в данном случае записать с помощью знаковых кавычек как ↘ Здесь я стою↙). Тогда здесь определяется как такое место, где произносится Θ, я определяется как тот человек, который говорит Θ. Но само высказывание Лютера, скрываемое под знаковыми кавычками или под символом Θ, всё состоит из эгоцентрических слов и форм, которые внутри этого высказывания могут быть определены опять-таки только через соотнесение с самим этим высказыванием. Для логической записи эгоцентрических высказываний Рейхенбах применил йота-оператор (оператор дескрипции), что согласуется с пониманием им Θ как индивидуального знака. При таком понимании дескрипт удовлетворяет условию единственности. По этой же причине йота-оператор используется и для передачи в логическом языке того смысла, который в естественном языке (например, английском) выражается определённым артиклем. Определённый артикль в естественном языке в большинстве случаев может рассматриваться как особого рода эгоцентрическое слово, потому что определённость отсчитывается с точки зрения говорящего (или слушающего). В предлагаемой Рейхенбахом логической записи высказывания Лютера используются, кроме обычной символики исчисления предикатов (∃z — существует такой z, что или для некоторого z) символ ℩ (йота-оператор) для дескрипций, и условные обозначения конкретных предикатов st («стоять», немецкое stehen, английское stand), sp («говорить», немецкое sprechen, английское speak) и переменных x (человек), z (место). Логическая запись st (℩x) (∃z) sp (x, Θ, z), (℩z) (∃x) sp (x, Θ, z) означает тот человек x, которому принадлежит произнесённое в месте z высказывание Θ (↘ Здесь я стою↙), стоит в том месте z, где человеком x сказано Θ (↘ Здесь я стою↙) (буквально: предикат стоять относится к индивидуальному объекту x, для которого выполняется условие, что x говорит Θ в некотором месте z, Предложенная Рейхенбахом запись для эгоцентрических слов при всей её кажущейся парадоксальности полезна в том отношении, что в ней явно раскрываются скрытые в значении каждого из этих слов ссылки на данный конкретный акт речи (передачу сообщения Θ), вне которого понять их нельзя. Проблема их определения сводится в простейших случаях к проблеме выработки логических средств записи прямой речи. Рейхенбах приходит к выводу, что в определённом смысле эгоцентрические слова — это псевдослова, так как разные случаи их употребления не равнозначны. Значение этих слов может быть объяснено не на самом естественном языке, а лишь на другом языке (метаязыке), на котором мы описываем этот естественный язык. Но Парадокс лжецаПарадокс лжеца состоит в одновременной истинности и ложности следующего утверждения: «Это утверждение, которое я сейчас делаю, ложно». Г. Вейль заметил, что в естественном языке парадокс зависит от эгоцентрических слов это, я, сейчас, которые взрывают смысл высказывания [127]. В этом смысле можно согласиться с известной формулировкой логика Пеано — создателя весьма совершенных способов построения искусственного логического языка, оригинальность которых, однако, длительное время затрудняла понимание работ Пеано и журнала, издававшегося им на этом языке. Пеано о другом отчасти сходном парадоксе ещё в начале XX века сказал, что «он относится не к математике, Но именно математика в XX веке много сделала для понимания сути парадоксов, тем самым помогая уяснить и лингвистическую их сторону. Современная формулировка парадокса лжеца совпадает с афоризмом Тютчева: «Мысль изречённая есть ложь» [55]. В высказывании «Я лжец» в явном виде парадокс ещё не выступает (потому что лжец однажды и мог бы сказать правду). Но поскольку к каждому утверждению Θ в естественном языке в силу его субъективности можно добавить «Я утверждаю, что Θ», это высказывание по языковым правилам оказывается равнозначным «Я утверждаю, что я лжец». Из этого видно, что в естественном языке парадокс вызывается субъективностью языка, благодаря которой в самом высказывании содержатся отсылки к нему самому — в эгоцентрических словах. Поэтому и способ явной логической записи этой особенности эгоцентрических слов, предложенный Рейхенбахом, существен для уяснения причин возникновения парадоксов в высказываниях на естественном языке. Возможность построения такой машины, которая могла бы употреблять «эгоцентрические слова»Возможность построения такой машины, которая могла бы употреблять «эгоцентрические слова» («переключатели») так же, как их употребляют люди, обсуждалась Расселом [128, По Расселу, машина приблизилась бы к моделированию человеческой речевой деятельности, если бы через некоторое время после первого опыта машина могла бы описать его словами То был красный цвет [128, Неважно, каков реальный промежуток физического времени между стимулом (в этом случае — смешным рассказом) и реакцией (смехом или словами тугодума). Важно, воспринимает ли говорящий этот стимул как актуальный для себя в момент, когда он на него реагирует. Поэтому описание эгоцентрических слов, в которых отчётливо проявляется субъективность естественного языка, в терминах строго объективных (например, с помощью интервала физического времени между стимулом и словесной реакцией на этот стимул) не соответствует сути описываемого явления. Для понимания языкового времени (как и вообще переключателей — эгоцентрических слов) оказывается необходимым учитывать и различия между правым полушарием, ориентированным на настоящее, и левым, занятым планированием будущего. Вообще оказалось недостаточным рассмотрение естественного языка как словесных реакций человека на стимулы внешней среды, особенно популярное в американской науке середины XX века. Это убедительно показал Н. Хомски. Ещё раньше Н. А. Бернштейн обратил, внимание на значение таких элементов языка (названных им «словами-операторами», что согласуется с пониманием термина «оператор» в искусственных языках), которые сами по себе ничего не обозначают, но указывают на различные отношения в речи. Наличие таких слов в языке, по мысли По мысли Почему слово «этот» непонятно роботуВ ходе разговора человека с роботом, поднимающим кубики, в Лаборатории искусственного интеллекта, произошёл такой обмен репликами. На приказание Grasp the pyramid (Схвати эту пирамиду) робот, оставшийся бездеятельным, возразил: I don’t understand, which pyramid you mean (Я не знаю, какую из пирамид ты имеешь в виду). Робот ничего не будет делать до тех пор, пока человек не объяснит ему, какую из трёх пирамид (красную, синюю или зелёную) он должен взять. Определённый артикль the в английской фразе (как и указательное местоимение эту в русском переводе) — эгоцентрическое слово: говорящему ясно, какую из пирамид он имеет в виду, в устном разговоре он может пояснить это жестом, показать на предмет, но роботу эгоцентрическое слово непонятно. В этом разговоре машина понимает только те случаи употребления определённого артикля, где он относится к предметам, в данной ситуации единственным. По этой же причине машина правильно употребляет и понимает местоимения I (я) и you (вы), потому что они в этой предельно упрощённой ситуации всегда относятся только к самой машине Для того, чтобы машина правильно понимала естественный язык, должны были бы быть построены правила «переключения» всех эгоцентрических слов и форм на ситуацию каждого данного акта речевого общения. Каждый «индивидуальный знак» (Θ) В рассуждении Рассела интересна мысль о роли времени и памяти для моделирования значений эгоцентрических слов. Можно попытаться выяснить, сколько таких индивидуальных знаков Θ или высказываний хранится обычно в памяти человека. Приблизительную оценку этой величины может дать то, что например, каждый школьник помнит обычно свои разговоры с товарищами и их ответы на уроках за последние дни, а лектор помнит вопросы, заданные ему после лекции или на семинаре. Как видно из текстов евангелий и из мемуарной литературы нового времени, при большом внимании к другому человеку можно запомнить буквально все его основные высказывания на протяжении очень длительного времени. По отношению не только к близким, но Если воспользоваться сравнением языка с шахматной игрой, к которому часто прибегают математики и логики вслед за Гилбертом и лингвисты вслед за Соссюром, то употребление языка человеком в обществе можно было бы сравнить со многими партиями, разыгрываемыми гроссмейстерами одновременно на разных досках. Хотя в реальном языковом общении каждый следующий «ход» в одной из партий (каждый разговор с новым собеседником) может и отделяться большим временем от всех предыдущих, в памяти эти партии (разговоры) должны храниться одновременно (все ходы записываются). Поэтому модель сеанса одновременной игры на разных досках и модель языкового общения в основном тождественны. Благодаря смысловым особенностям эгоцентрических слов человек обычно справляется с такой задачей. Приведённая выше схема разговора робота, играющего в кубики, с человеком [115] содержит предельное упрощение за счёт сведения обоих собеседников к паре постоянных партнёров. Поэтому эгоцентрические слова (я, ты) в такой схеме сводятся к ярлыкам (собственным именам), тождественным одному из партнёров. Если же представить себе реальные возможности общения на естественном языке многих людей с вычислительной машиной в режиме разделения времени (когда машина может одновременно обмениваться сообщениями с целым рядом потребителей), то одну из существенных трудностей при общении может представить понимание машиной эгоцентрических слов. При общении машины со многими людьми практически существенной задачей может оказаться различение каждого участвующего в обмене информацией. Человек различает своих собеседников не благодаря эгоцентрическим словам, а вопреки им (к каждому из собеседников приложимы одни и те же личные местоимения). При опознании индивидуального человека вычислительной машиной были бы полезны не личные местоимения, а способы типа «собственной песни» или позывных, как каждый из нас умеет отличить знакомых по голосу, например при разговоре по телефону; согласно новейшим экспериментальным данным, эта функция выполняется «неречевым» — правым полушарием [25]; моделирование её на автомате — анализаторе речи наталкивается на значительные трудности [30]. Высказывания, начинающиеся Трудности ( Можно себе представить, что каждое вводимое в машину сообщение нумеруется, то есть индивидуальные знаки хранятся в памяти, закодированные соответствующими числами (это в точности соответствует идее Рейхенбаха, предлагавшего считать номер каждого Θ индивидуальным знаком для этого Θ). Пусть изречение Декарта закодировано как Θi. Тогда само сообщение Θi должно быть понято следующим образом: В источнике сообщения Θi существует мысль, следовательно, источник сообщения Θi существует (принципы формализованного изложения этой идеи намечены ещё в XVII веке Спинозой в книге «Основы философии Декарта, доказанные геометрическим способом»). Для обучения машины естественному языку в неё необходимо ввести некоторые предпосылки понимания значения слов (другой возможностью является формирование самой машиной системы таких предпосылок, иначе говоря, определённой модели мира, по некоторым вводимым в неё исходным данным). К этим предпосылкам безусловно должно относиться и предположение, что у каждого вводимого в машину сообщения есть некоторый источник. В таком случае вторая половина изречения Θi автоматически следует из самого наличия сообщения Θi, введённого в машину. Что же касается первой половины, его интерпретация машиной зависит от понимания слова мысль. Если, как это представляется возможным, это слово понимается как равнозначное «переработке информации», то первая половина сообщения Θi будет понята как указание на наличие переработки информации в самом источнике сообщения Θi. Это, В той мере, в какой сообщение Θi может быть понято машиной, оно всё оказывается выводимым из предпосылок понимания языка Сообщение и его авторОпределение смысла эгоцентрических слов невозможно без отождествления источника данного сообщения Θ с конкретным лицом. Но само это отождествление происходит чаще либо через это же сообщение Θ (как в примере с изречением Лютера, разобранным Рейхенбахом), либо через предшествующие сообщения, исходившие от того же источника. Большинство имён незнакомых ему лично людей, известных современному интеллигентному человеку, он определяет как авторов определённых сочинений (характерны обычные определения в кроссвордах: «Роман русского писателя XIX века», и тому подобные). В «Ревизоре» Гоголя Хлестаков в сцене хвастовства перед городничихой и её дочерью приписывает себе множество популярных в те годы литературных сочинений:

Анна Андреевна. Скажите, так это вы были Брамбеус? Хлестаков. Как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин даёт за это сорок тысяч. Анна Андреевна. Так, верно и «Юрий Милославский» ваше сочинение? Хлестаков. Да, это моё сочинение. Анна Андреевна. Я сейчас догадалась. Марья Антоновна. Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение. Анна Андреевна. Ну вот: Хлестаков. Ах да, это правда, это точно Загоскина; а есть другой «Юрий Милославский», так тот уж мой. Анна Андреевна. Ну, это, верно, я ваш читала…» Рассмотрим языковые высказывания двух видов: Я это написал (Θ1) и Загоскин — автор «Юрия Милославского» (Θ2). Первое сообщение (Θ1) утверждает, что x — источник сообщения Θ1, ранее был источником некоторого письменного сообщения Θk (обозначено эгоцентрическим словом это). Во втором предложении (Θ2) утверждается, что лицо y, носящее собственное имя Загоскин, является автором письменного сообщения Θl, известного под заглавием «Юрий Милославский». Сходство обоих высказываний, Θ1 и Θ2, заключается в том, что оба они утверждают связь автора (источника) с некоторыми сообщениями. Различие между ними состоит в эгоцентрическом характере высказывания Θ1. Каждое из этих высказываний может быть записано на логическом языке с помощью йота-оператора: обозначая автора (источник сообщения) как A, можно записать Θ1 как (℩x) (AxΘk) & (℩x) (AxΘ1) при Θ₁≠Θn Θ₁ как (℩y) (AyΘl) Различие между Θ1 и Θ2 о бнаруживается в логической записи, из которой видно, что в Θ1 у тверждается двойное авторство x — по отношению к Θk В Θ2 у тверждается, что существует один и только один индивид, который является автором Θl — «Юрия Милославского» и этот индивид тот же самый, что и Загоскин (на специальном языке математической логики можно сказать, что у имён Загоскин и автор «Юрия Милославского» — один, денотат). Хлестаков сперва нарушает эту предпосылку правильного понимания языка, а потом выходит из положения, объявляя, что есть два разных романа с таким названием, Следует подчеркнуть, что исключительная сложность и величина сообщения типа Θ, составляющего целую книгу, делает в принципе невозможной в логической записи передачу всего такого сообщения в знаковых кавычках (↘Θ↙), то есть передачу прямой речи. Это касается не только письменного сообщения, но и достаточно обширных устных. Следовательно, утверждения авторства относятся обычно не к самим сообщениям, Той же практической невозможностью повторить все сообщение в целом объясняется то, что в библиотечных каталогах и большинстве справочно-библиографических изданий письменные сообщения кодируются условно их заглавиями и авторами. Именно это и создаёт те особые трудности переработки растущего множества научных изданий, для частичного преодоления которых издаются реферативные журналы и разрабатываются информационно-логические машины. Память культурыСовременное общество характеризуется наличием специальной памяти коллектива (в частности, книгохранилищ, архивов, дискотек, фильмотек, и так далее). В ней хранится огромное число письменных и иных сообщений с указанием их авторов. Количество и сложность всего этого массива сообщений вызвало к жизни документалистику — дисциплину, изучающую этот массив и способы его организации (в документалистику в широком смысле входит библиотечное и архивное дело и книговедение). Учёный, работающий в какой-либо из активно развивающихся областей современного знания, решает задачу, отчасти сходную с описанной выше моделью сеанса игры со многими партнёрами (в режиме разделённого времени). Но число партий, разыгрываемых учёным, обычно существенно больше, чем при повседневном устном общении. Он должен постоянно следить за потоком научных сообщений в своей области и нескольких (а иногда и многих) пограничных с ней областях. Трудности усугубляются разнообразием языков, на которых эти сообщения печатаются, многочисленностью (иногда и редкостью) соответствующих журналов. Поэтому естественна попытка облегчить труд учёного: часть этой непосильной вспомогательной работы перелагается на вычислительную машину. Предполагается, что сообщения в какой-либо определённой области (например, в органической химии, где существенную трудность может представить обнаружение вновь синтезированного соединения в списках уже ранее описанных) могут храниться в информационно-логической машине (или комплексе таких машин), к которой учёный может по мере необходимости обращаться за справками. Число конкретных достижений за 20 с лишним лет напряжённой работы в этой области ещё не очень велико, хотя в ряде стран машины помогают уже в обработке патентов Размеры всей информации, накопленной в печатных изданиях и рукописях человечеством, до настоящего времени оцениваются примерно как 1014 бит (двоичных единиц информации). Этот расчёт, предложенный членом-корреспондентом АН СССР Н. С. Кардашевым [129], основан на том, что общее число всех печатных изданий и рукописей на Земле составляет около 10⁸; в каждой из книг содержится в среднем 10⁶ бит (что равно среднему объёму оперативного запоминающего устройства современной вычислительной машины). Однако несомненно, что значительная часть этой информации может быть представлена существенно более сжатым образом, что в первом приближении даёт величину порядка 1011 бит. Число нейронов в мозге каждого человека превышает 10¹⁰, а согласно новейшим данным число нейронных соединений существенно превышает число самих нейронов, доходя до 1015 — 1016. Поэтому современные работы по оценке информации, накопленной всем человечеством, приводят к неожиданному и парадоксальному результату: вся эта информация в принципе может быть усвоена и переработана мозгом одного человека. Но эта возможность, теоретически существующая, реализуется в известной мере только у немногих людей. Для более широкой реализации этих потенциальных возможностей необходима более разумная организация всего комплекса наших знаний. Эта же задача ставится и при использовании вычислительных (в частности, информационно-логических) машин для хранения научной информации. Ясно, например, что оперативную память машины объёмом порядка 10⁶ бит было бы неразумно занимать одной книгой, которая при введении её в машину на естественном языке заполнила бы весь этот объём. Между тем для переработки научной информации этот наименее экономный способ оказывается и наименее эффективным. Машина может успешно оперировать с этой информацией в случае её представления на особом искусственном языке, который вместе с тем позволил бы и гораздо более сжато хранить в машине весь этот объём данных. Задача, следовательно, сводится к разумной перекодировке накопленного массива информации: книгу имеет смысл держать не в виде той (буквенной) информации, которая характерна для левого полушария (а именно количество этой информации и можно оценить в битах), Основная трудность усвоения всей этой информации как машиной, так и одним человеком, заключается в том, что до сих пор она сохранилась и передавалась не в виде единой системы знаний, Уже этим обусловливается значительное число повторов, делающих существенную долю научных текстов избыточной. Повторы нельзя считать оправданными даже В качестве примера можно вспомнить о судьбе многочисленных идей Лейбница, который, по словам Винера, был предшественником кибернетики, и, как теперь признается многими, — предвестником также и современной математической логики, семиотики, новейшей лингвистики. Большинство наиболее замечательных мыслей Лейбница частично оставались в рукописи ещё длительное время после его смерти, и лишь недавно — больше, чем через 200 лет после его смерти — были изданы и изучены во всём объёме. Сходная судьба характерна и для наследия другого предшественника семиотики — американского логика Перса. Авторитет одного определённого автора может привести к тому, что именно его высказывания полностью или частично воспроизводятся в последующих текстах других авторов. Циркуляция одних и тех же сообщений в системах передачи информации может иметь отрицательные последствия. С кибернетической точки зрения их можно сравнить с механизмом возникновения индивидуальных нервных расстройств при воспроизведении мозгом одного и того же травмирующего сообщения, то есть при повторении травмы, повторно воспроизводимой центральной нервной системой. Наука новейшего времени стремится (часто ещё стихийно) к стиранию личности автора Поскольку каждое научное сообщение (не исключая и тех относительно редких, которые означают введение принципиально новой точки зрения на данный предмет) в существенной степени опирается на результаты всех предшествующих, само понятие авторства по отношению к научным сочинениям в известной мере проблематично. Информационно-логическая машина, в которую заложен накопленный массив сведений в определённой области знания, при вводе в неё некоторых вновь опубликованных сообщений на те же темы может определить, что они не содержат никакой новой информации. Если в соответствующих статьях на естественном языке и будут содержаться эгоцентрические высказывания типа «я установил, что», «мы полагаем»… и так далее, соответствующие дескрипции из логической записи на последующих этапах работы машины должны быть устранены. Уже поэтому представляется, что для общения с информационно-логическими машинами эгоцентрические слова естественных языков не должны играть существенной роли. Приписывание авторства любого текста определённой личности, оформляющей окончательно эти тексты на естественном языке перед их сдачей в печать, может быть временной особенностью некоторого типа культуры. Это нисколько не более обязательно, чем характерная для языков Меланезии передача названий предметов с грамматическими характеристиками неотъемлемой принадлежности. Категория принадлежности, характерная для левого полушария, может прилагаться к любым объектам. Понятие авторства, через которое в дескрипциях могут быть определены другие эгоцентрические слова, само оказывается логически трудно определимым. По отношению к любому научному тексту можно было бы говорить только о некоторой количественной доле авторства отдельного учёного (применительно к содержанию, остающемуся после перевода данного сообщения с естественного языка на искусственный, например, информационно-логический). Но и задача точного определения такой доли сильно затрудняется тем, что часто почти одновременно учёные приходят к одним и тем же результатам (иногда частично зная о направлении работ своих коллег). Хранение информации в бесписьменном обществеСовременная культура хранит в памяти всего общества такую массу письменных сообщений определённых авторов, число которых превышает возможности запоминания одного индивидуального человеческого мозга (хотя один мозг и был бы в состоянии запомнить реальный информационный запас культуры при более разумном его кодировании). Это неудобство кодирования, ошибочно называемое «информационным взрывом», составляет особенность человеческой культуры только на протяжении последнего периода её развития. Объём письменной памяти составляет отличие обществ, широко использующих письменность (начиная с переднеазиатских цивилизаций Промежуточный этап можно наблюдать, изучая такие ранние письменные архивы, как, например, клинописную библиотеку хеттских царей Вся обширная литература, записанная особой иероглифической письменностью на дереве, погибла при пожарах городов. Существовали уже и зачатки позднейшей документалистики. Многочисленные писцы (в текстах упоминается более сотни писцов с разными именами) переписывали древние тексты (до нас дошло множество дубликатов одного текста), записывали новые, следили за порядком и сохранностью архива. Сохранились составленные писцами каталоги, где при заглавии текста (часто обозначавшегося первой его строкой, например, «Когда я вызываю призрак мёртвого») стоит имя лица, выступающего в качестве автора, а также приводятся сведения о сохранности табличек в архиве. Например, одна строка из каталога хеттских таблиц выглядит так: Одна клинописная глиняная табличка: слова Туннавии, Старой Женщины — жрицы. «Когда я вызываю призрак мёртвого». Табличка не заканчивает текста, но мы не нашли последней его таблички. Из этого видно, что хеттские писцы уже использовали способ сокращённого обозначения всего текста другим, индивидуальным знаком — его заглавием в сочетании с указанием автора. Старая Женщина — жрица совершала обряд, произнося при этом текст заклинаний, во многом традиционный и принадлежавший ей во всяком случае не в большей степени, чем современному популяризатору науки принадлежат излагаемые им идеи. Слова «я вызываю призрак» не ей были изобретены впервые. Тем не менее её имя было обозначено в каталоге ( Бесписьменные общества характеризуются исключительной прочностью культурных, религиозных, социальных традиций. При отсутствии тех искусственных средств передачи информации во времени, которые появляются после изобретения письменности, эта передача в основном осуществляется посредством запоминания и повторения сочетаний слов устного языка. Лучше всего они запоминались в составе поэтического сочинения, которое исполняли под музыку. Единство поэтической и музыкальной формы (предполагающее участие в запоминании правого полушария) используется и как приём мнемотехники (техники запоминания), что до сих пор можно наблюдать у исполнителей древнейших религиозных гимнов — «Вед» в Индии. В Индии письменность вошла в широкое употребление достаточно поздно (на рубеже Новой эры), а науки (такие, как лингвистика, поэтика, логика, математика, астрономия) развились за полтысячелетия до этого. Древнейшие индийские научные трактаты (даже пользовавшиеся особой системой устных условных обозначений, например лингвистических) первое время существовали только в устной традиции. В устной передаче сохранились и имена авторов этих трактатов. В бесписьменных обществах в памяти каждого из специально выделенных членов общества хранится значительное количество текстов устной народной словесности. Для кибернетики, занимающейся проблемой объёма запоминающего устройства человека, важны данные о размерах такой индивидуальной памяти в бесписьменных обществах. По подсчётам собирателя беломорских былин В каждом стихе (строке) содержится несколько десятков двоичных единиц информации. Следовательно, максимальный объём запоминающего устройства можно оценить как величину порядка 10⁷ бит (на основании экспериментально-психологических данных предел долговременной памяти человека оценивался как 10⁹ бит). Иначе говоря, предельный объём индивидуальной памяти при устной передаче информации в бесписьменных обществах сопоставим с памятью одной современной вычислительной машины новейших образцов Выигрыш при переходе к письменной передаче информации заключается не в передаваемых количествах информации, Среди дошедших до настоящего времени 600 текстов хеттского архива из общего числа 4000 всего лишь два или три текста можно охарактеризовать как носящие отпечатки творческой индивидуальности, тогда как остальные следуют общепринятым клише. По существу в этот период записываются многие тексты, ещё достаточно близкие к фольклорным. Но если фольклор в принципе обращён ко всем членам небольшого племени, то письменность в ранний период использовалась очень узкой группой лиц, принадлежавших к жречеству и другим высшим социальным слоям. Поэтому появление письменности в начале ( Такая специализация функций напоминает устройство муравейника, где один из муравьёв может служить как бы бочкой для других членов сообщества: они наполняют его до краёв мёдом, который он может срыгивать, когда его товарищи хотят полакомиться. Точно так же в чудовищной социальной утопии Брэдбери мозг человека-книги до краёв переполнен тем автором или той книгой, которой его начиняют. Из этого видно, что письменной литературе уже не суждено снова стать фольклором. Творческая память человекаУже и изучение фольклора позволяет думать, что способности человека обнаруживаются не в пассивном запоминании, С. В. Шерешевский мог запоминать длинные списки из тысячи слов, в том числе бессмысленных, и воспроизводить их через большие промежутки времени. Не зная итальянского языка, он запомнил со слуха первую строфу «Божественной комедии» и воспроизвёл её по памяти без ошибок 15 лет спустя. Его память была связана с правым полушарием. Воспоминание он описывал как «лёгкое щекотание в левой руке» [38, При колоссальном запасе творческого потенциала человека его возможности пассивного запоминания словесных текстов несопоставимо малы, в особенности у взрослого. Запоминать целые тексты на естественном языке легче всего в раннем возрасте (то есть до того времени, когда завершилось разделение функций обоих полушарий). Опыт обучения подтверждает, что когда человек действительно усваивает опыт предшествующих поколений, он делает это, сам решая задачи, а не зазубривая наизусть тексты. Культуры, ставящие своей целью усвоение на память обширных текстов, превращают почти целую человеческую жизнь в подготовительный период учения, как в старом Китае, где нередко подготовку к экзаменам длилась до старости (хотя иероглифический характер письма и должен был облегчать запоминание для правого полушария; в этом смысле частично оправдана идея соотнесения восточной культурной традиции с правым полушарием у Орнстейна) [130] (С правым полушарием Орнстенн соотносит и практикуемое в некоторых восточных традициях отключение от внешней среды [130], аналогичное состоянию при гипнозе, связываемому с правым полушарием [24, Характерно, что даже предельная величина (10⁹ бит), полученная в экспериментальной психологии для объёма долговременной памяти человека, на несколько порядков меньше предполагаемой информационной способности мозга в целом. Уже это делает необходимым существование при мозге и внешней пассивной памяти. Первые попытки создания такой памяти вовне начались с самого раннего периода истории Homo sapiens — такова была уже в верхнем палеолите функция рисунков и других знаков (в том числе счётных), зарубок и тому подобных (ориентированных, как позднее письменность, на зрительно-пространственные способности правого полушария). Появление письменности, Исследователь, работающий в области таких гуманитарных наук, которые, как лингвистика, предполагают обращение к многочисленным изданиям древних текстов, словарям и справочникам, практически неотделим от своей подсобной библиотеки (и связанных с ней картотек и систематизированных выписок). Хорошую кибернетическую аналогию системе, образуемой исследователем и его библиотекой, представляют современные машины с оперативными запоминающими устройствами порядка 10⁶ бит при внешних запоминающих устройствах со свободным доступом общей ёмкостью 10⁸ — 10⁹ бит. Уже вскоре после изобретения книгопечатания в XVI веке Сервантес в « Современный интеллигентный человек немыслим вне того продолжения его памяти, которое представляют собой книги (с той существенной оговоркой, что число их должно быть разумно ограничено теми, в которых содержится реальная информация; здесь кое в чём можно согласиться Отличие машин от книг может состоять, в частности, в безличном характере содержащихся в них сведений. По контрасту с безличным (надличным) характером научной информации, содержащейся в машинах, книги могут приобрести подчёркнуто субъективный характер. Это можно сравнить с ролью фотографии для развития нефигуративной живописи. Увеличение возможностей памяти всего коллектива (в том числе Для сказителя произносимый им текст в очень большой степени существует заранее, хотя в его памяти чаще всего хранятся не весь текст, а основные формулы (штампы), из которых он монтируется, и общая его схема. Но монтирование текста по этой схеме осуществляется со скоростью, превосходящей скорость обычного говорения. Можно думать, что речь идёт об автоматизированном процессе. Этот термин следует понимать буквально: скорость, с которой сказочники или сказители воспроизводят текст (совершенно при этом не уставая несмотря на возраст, часто преклонный), находит аналогию в вывода текста из вычислительной машины. Процесс сказительства прерывается с гораздо большим трудом, чем обычное говорение. Автору вспоминается, как во время экспедиции на Енисей ему и его изнемогавшим от усталости товарищам по экспедиции пришлось посменно записывать тексты, без устали произносившиеся пожилой сказочницей-кеткой, которая никак не хотела прервать свои многочасовые рассказы. В фольклоре задана и тема, и способы её воплощения. Поэтому можно согласиться с тем определением, которое (на основании фольклора) дают литературе американские лингвисты Джуз и Хоккет: «В каждом обществе, известном истории и антропологии, с одним незначительным исключением, имеются некоторые речевые произведения, короткие или длинные, которые все члены общества согласно оценивают положительно и которые, по их желанию, должны повторяться время от времени, преимущественно в неизменном виде» [131]. Такое же отношение к устной литературе есть «Незначительное исключение», о котором говорят Хоккет и Джуз, — это европейская и американская литературы нового времени. Но Достаточно привести только одно свидетельство — надпись Пастернака Асееву на книге стихов «Сестра моя жизнь», которую Пастернак посвятил Лермонтову: «Передаю я тебе эту сестру твою, твою столько же, сколько и мою. Это не «третья моя» книга: она посвящена тени, духу, покойнику, несуществующему; я одно время серьёзно думал её выпустить анонимно; она лучше и выше меня» [132, Когда Пушкин обращался на ты к своему «новорождённому творенью», в этом было осознание его значимости — оно начинало жить своей жизнью, отдельной от жизни автора. Такая литературная традиция уходит своими корнями в самый начальный период существования письменной литературы. Ещё на Древнем Востоке, в Вавилоне и прилегающих странах, существовали письма к богам — молитвы, которые считались письменными посланиями от человека (например, царя) к богу. Посылая такое письмо, человек наставлял своё сочинение как настоящего посланца: «Пойди и скажи вот что моему божеству»… Среди таких древних текстов обнаруживаются и литературные сочинения высокого художественного и философского достоинства. Пока произведение недостаточно значительно, повторяется схема фольклорного воспроизведения штампа, как в стихах Мандельштама: