Аристотель, Метафизика. Парные символыВскоре после победы звукового языка и закрепления за левым полушарием речевых функций в верхнем палеолите наступает расцвет первобытного искусства, истоки которого восходят к гораздо более ранней эпохе [34, Первобытное искусствоПервобытное искусство представляло собой чрезвычайно специфический вид знаковой системы, ближе всего стоящей к рисуночному пиктографическому письму. Но (в отличие от позднейшего письма) его знаки связаны не со звуковой речью, В наскальных изображениях верхнего палеолита знак руки чаще всего изображает левую руку, а не правую. В пещерах Гаргас и Кастильо отпечатков левых рук 159 (то есть около 0,9 всех случаев) при 23 правых. Та же особенность характерна и для позднейших североамериканских индейских пиктографических изображений: на 108 отпечатков левой руки (что составляет почти 0,8 всех случаев) в шести местностях Северной Америки приходится 30 отпечатков правой руки. Почти исключительное преобладание отпечатков левой руки характерно и для пещерных полупиктографических изображений в Австралии. Первобытное искусство на протяжении многих тысяч лет отличается удивительным постоянством тематики и символики. Все символы группируются вокруг нескольких парных (двоичных) противоположностей. Основное парное противоположение в первобытном искусствеОсновным парным противоположением в первобытном искусстве было противоположение мужского и женского начала, которое связано с особенностями социальной организации и хозяйственной деятельности первобытного человека. Французский антрополог Леруа-Гуран установил, что знак левой руки в первобытном искусстве является одним из способов символического обозначения женского начала. Из этого следует, что та система парных противоположностей, которая лежала в основе первобытного искусства, соответствовала уже принципу организации двоичных (дуалистических) мифологий, которые характерны для всех ранних этапов развития человеческой мысли. Главной чертой наиболее ранних мифологий является именно их дуалистический характер. Это было выявлено ещё в 1941 году в классическом исследовании замечательного этнографа Особенностью подавляющего числа этих мифологий и систем обрядов является то, что в них левая сторона соотносится с женским началом, а правая сторона — с мужским. Недавнее открытие, согласно которому тенденция занимать левое место в помещении характеризует статистически преобладающее число женщин в современном обществе, привело к постановке вопроса о том, что эта тенденция может быть следствием генетического предрасположения [24, Свидетельства восточнославянского фольклора, по которым женщину хоронили слева от мужчины, согласуются с археологическими данными о славянских парных захоронениях. Но корни этих представлений уходят в ещё более глубокую древность. Знаменитый антрополог Лики ещё в Противопоставление левого и правого в искусстве палеолита было связано

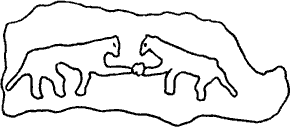

Следует подчеркнуть, что противопоставление красного цвета (который, судя по находкам охры, очень рано — ещё до мустье — приобретает символическое значение в погребальных обрядах у предков человека) и чёрного является общечеловеческим. Оно резко отличается от тех цветовых признаков, которые существенны для зрительных восприятий человекообразных обезьян. Поэтому появление охры (уже у неандертальцев) можно считать одним из наиболее надёжных археологических свидетельств окончательного «очеловечивания». Любопытно, что у неандертальцев (в упомянутой выше пещере Шанидар) отмечено и первое использование цветов — «букетов» в погребальных обрядах, что предвосхищает обычай, дошедший до нынешнего времени. Системы двоичных противоположностей, включающие различия между мужским и женским началом, левым и правым, красным (или белым) и чёрным цветами и соответствующими парами животных (например, лошадью и бизоном и так далее), у первобытных народов в наиболее архаичных случаях связаны с дуальным членением племени на две экзогамные половины, между которыми только и возможны браки (запрещённые между членами одной и той же половины). Такое членение, очевидно, изначально присуще всем человеческим обществам, так как запрет инцеста — кровосмесительных браков между близкими родственниками — безусловно является общечеловеческим, хотя самое понятие близкого родству Главнейшей особенностью всех ранних человеческих культур было то, что это двоичное социальное деление коллектива символизировалось таким образом, что с каждой из дуальных половин племени связывался один из рядов полярных двоичных символов. Наиболее важными из таких символов в древности была левая и правая рука. Благодаря этому удаётся соотнести друг с другом основные события в биологической, социальной и культурной эволюции человека: закрепление речевых функций и управления движениями правой руки за левым (доминантным) полушарием, выработку символических систем двоичных противоположностей, отражённых уже в искусстве верхнего палеолита, и создание дуальной организации племени. Но замечательно, что сам Homo sapiens на самых ранних этапах своей истории уже связывал различия между полами (мужским и женским) с асимметрией правой и левой руки, делением на две экзогамные половины и наличием парных противоположностей (например, цветовых) в природе. А. М. Золотарёв, впервые отчётливо сформулировавший принципы соотнесения дуальной организации с двоичной символической классификацией, установил также, что оба эти явления связаны Вызывает страх не только двойня (одного из двойняшек обезьяны пытаются похитить), но и сама мать близнецов, которую вместе с детьми отгоняют от стада [95]. Эти особенности поведения обезьян совпадают с наиболее ранними проявлениями близнечного культа в архаических обществах (например, в Африке), где одного из близнецов (а иногда и обоих) убивают, а их мать всегда изолируют от общества. На более поздних стадиях близнечного культа близнецов почитают, но один из них связывается с отрицательным рядом в двоичной символической классификации. Парные символы близнецов воплощают две полярные противоположности. Близнецы, способ появления которых на свет казался отличным от общечеловеческого, считаются происходящими от священных животных. Дошедший до исторического времени пример такого верования — миф о Ромуле и Реме, параллели которому обнаруживаются по всей Евразии. Древнюю форму подобного мифа, вероятно, сохраняют те легенды и памятники изобразительного искусства на территории Кавказа, в которых выступает пара священных волков или собак (грузинские мтцеварни, которым до сих пор поклоняются хевсуры); две такие собаки-волки изображены, например, на серебряной чаше из Триалети (II тысячелетие до новой эры) (Рисунок 29). У абхазцев до недавнего времени такое парное божество Алышкьынтыр служило предметом особого поклонения. Тринадцать лет назад автору этой книги, занимавшемуся изучением абхазского язычества, посчастливилось с помощью проводника — старого абхазца, прокладывавшего через заросли дорогу топориком, подняться на вершину горы над Ткварчели, где в Средние века был построен христианский храм на месте поклонения этому божеству. На мраморной плите на одной из стен храма божество изображено в виде двух фантастических животных (собак), соединяемых

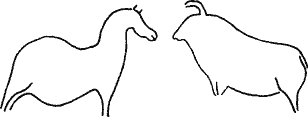

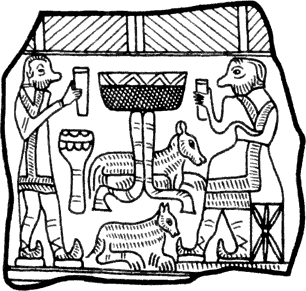

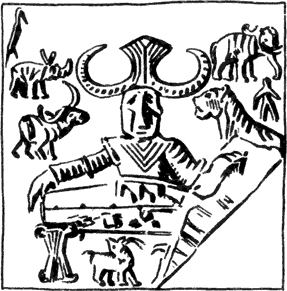

Кажется возможным, что в искусстве палеолита символы лошади и бизона, входившие в ряды двоичных противоположностей, могли быть связаны с древней формой близнечного мифа, возводящей основоположников племени к парным животным. Противоположение мифологического мужского и женского начал в разных образах первобытного искусства выражается либо символами животных (лошади и бизона), либо условными знаками (стилизованными изображениями пола, пунктирными линиями, треугольниками, четырёхугольниками, и тому подобными). Возможно, что с символикой женского начала, особенно важного для религии палеолита, следует связывать и многочисленные палеолитические скульптурные изображения «венер» — женские фигурки (часто с гипертрофией женских половых признаков — громадными грудями). С женским и мужским началом связаны и символы Луны (Месяца) и Солнца. Эти два символа также восходят уже к верхнепалеолитическому искусству. К палеолиту возводится и распространённый во многих мифологических традициях Евразии образ Луны как быка (бизона) и Солнца как лошади. Противопоставление лошади и бизона в таких памятниках первобытного искусства, как рисунки на стенах пещер Ляско, соотнесено не только с различиями левой и правой стороны, красного и чёрного цветов, но Противопоставление чета и нечета найдено От двух до четырёхПри наличии нескольких двоичных противопоставлений в модели мира древнего человека легко понять, что их наложение друг на друга могло привести к четырёхчленным комплексам. Четырёхчленная схема соответствовала той «горизонтальной» модели ориентации по четырём сторонам света, которую некоторые археологи возводят к эпохе мустье. Уже у мустьерских обитателей Тешик-Таша предполагается ориентация по восходу и заходу солнца. С этим сопоставляют и крестовидные знаки мустьерской эпохи. Использование священного знака креста связано с архаической формой поселения в целом ряде позднейших культур — древнеегипетской (иероглиф для обозначения поселения, представляющий собой крест, вписанный в круг), южноазиатских, в культуре американских индейцев, где этот знак, как и символика священного числа 4, представлен особенно широко. Для сопоставления с символикой палеолитических пещер особый интерес представляет встречающаяся у американских индейцев Из традиций, дошедших до настоящего времени, значительный интерес представляют обрядовые танцы таких африканских племён, как ланго. В этих танцах стороны света символизируют люди, одетые соответственно, как слон, леопард, носорог и буйвол. Точно так же животные (видимо, с этими же функциями) изображены рядом с рогатым божеством («прото-Шивой») на одной из наиболее известных печатей из Мохенджо-Даро (древний город в долине Инда) (Рисунок 31).

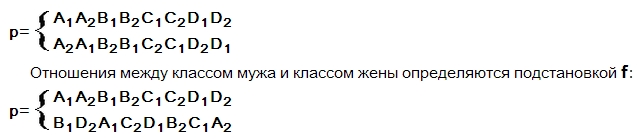

Те же животные (в том числе носорог и слон) или отчасти им соответствующие (мамонт, а не слон) встречаются Таким четырёхчленным социальным системам архаического типа могли соответствовать и четыре соответствующих символа животных (каждое из которых соотносилось с одной из сторон света и другими символами — цветами, ветрами и так далее). У племени аранта каждая из двух половин делится согласно дуальному или дихотомическому принципу ещё на две, образуя 4 группы («полуполовины»). Каждый член племени обязательно относит себя ещё В соответствии с этим всю систему в целом целесообразно описывать как состоящую из четырёх групп A, B, C, D и действующего в пределах каждой из областей различительного признака поколений На языке теории групп, которая успешно применяется к системам родства этого типа [ То есть жена мужчины класса A1 относится к классу B1 жена мужчины класса A2 относится к классу D2, жена мужчины класса B1 относится к классу A1, и так далее.

Благодаря дихотомии внутри системы из двух половин возникает четырёхчленная система. У аранта обнаруживается характерная и для других обществ с дуальной организацией дополнительность двух описаний пространственной структуры племена — как концентрической и как «диаметральной». Согласно одному описанию, становище является круглым и разделено на два полукруга, соответствующие двум экзогамным половинам племени — западной и восточной; по другому описанию становище четырёхугольно, каждая из его четырёх частей, ориентированных по сторонам света, занята одной из четырёх групп. Первое описание соответствует выделению основного параметра — дуальной организации из двух половин, второе — фиксирует внимание на второй дихотомии, благодаря которой образуется четырёхчленная система. Вместе с тем этнографические исследования установили, что при наложении друг на друга двоичных противопоставлений иногда может образоваться не «горизонтальная» четырёхчленная структура, а вертикальная трёхчленная. В Северной Америке племя виннебаго состоит из двух половин — Земли и Верха (то есть Неба). К половине Неба относится 4 клана, к половине Земли — в два раза больше кланов — 8. Виннебаго разделены пополам, но нижняя половина, в свою очередь, разделена пополам, поэтому индейцы, описывая строение племени, говорят Отчётливость осознания дуальной структуры всего племени самими индейцами видна как из этого факта, так и из того, что в боевых лагерях по обе стороны от вождя зажигают по огню: каждый из них соотнесён с одной из двух половин племени. Во время медвежьего праздника у виннебаго дары подносятся четырём мифологическим медведям — основоположникам, созданным в начале мира. Четырёхчленные схемы во всех подобных случаях возникают из комбинации двоичных противопоставлений. Сочетание диаметральной структуры с концентрической, аналогичное тому, которое известно у аранта и виннебаго, обнаружено Трёхчленные деления в истории культур начинают играть существенную роль позднее, чем двучленные и основанные на этих последних четырёхчленные.

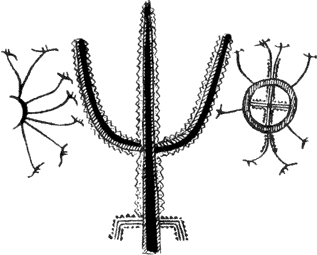

Хотя некоторые исследователи и предполагают наличие трёхчленных символов верхнепалеолитического периода, например, в палеолитической стоянке в Мезино, символика этого типа в основном характерна для искусства более позднего времени. Позднейшее примитивное искусство (в отличие от первобытного палеолитического) характеризуется усложнением изображений (животных, человека, солнечных и лунных символов) вокруг центрального образа мирового дерева, в котором всегда выделяются три части: верх, середина и корни. Этот образ остаётся доминирующим в шаманских сибирских традициях (Рисунок 33). Этот вертикальный принцип, согласно которому функция символа определяет его место в вертикальном ряду, противополагает примитивное искусство структуре палеолитических пещер, преимущественно горизонтальной. В кибернетических работах по общей теории систем уже отмечалось, что «многие тернарные отношения более естественно истолковываются как бинарные отношения между переменной и парой» [98]. Это, в частности, оказывается верным и для социальных и символических (семиотических) систем, складывающихся на почве дуальных (бинарных). Да и нетНаиболее отчётливо принципы построения бинарных систем выявлены по отношению к звуковому уровню естественного языка, результаты исследования которого поэтому особенно существенны для представителей других наук. Каждая из фонем — основных звуковых единиц языка — может быть описана как отличающаяся от всех остальных фонем этого же языка некоторым набором признаков, принимающих одно из двух значений. Обычно можно подобрать такие две фонемы, которые различаются только по одному признаку. Значение признака, сохраняющегося в позиции неразличения (нейтрализации) таких двух фонем (например, глухость в конце слова в русском языке), называется базисным, а другое его значение — маркированным (звонкость в приведённом примере). Маркированная Можно предположить, что если не весь этот набор признаков, то во всяком случае универсальные принципы его организации «встроены» в каждого человека, то есть передаются генетически [25], как это в последнее время признается вероятным по отношению к основным универсальным характеристикам любого языка, вскрываемым в порождающей грамматике. Одна из первых логический операций, которые совершает человек в раннем детстве, состоит в том, что он, основываясь на этой «встроенной» системе, постепенно овладевает (в определённой последовательности, которая также является универсальной) различительными признаками фонем родного языка. Реальность различительных признаков фонем вытекает из фактов развития языка одного члена коллектива — ребёнка. Об этом же говорят опыты по передаче речи по каналу связи с помехами. Поражение коры головного мозга создаёт ситуацию, близкую к передаче речевых сообщений по каналу с помехами. При расстройствах речи, вызванных травмами речевых зон левого полушария головного мозга (или воздействием на эти зоны электродов при операциях на мозге), распад противопоставлений фонем по двоичным признакам происходит, При поражении соответствующих участков коры головного мозга разрушается именно противоположение различительных признаков, Особый интерес представляет то, что при поражениях соответствующих отделов коры головного мозга в левом полушарии такие же замены, как упомянутые выше фонемные, происходят и по отношению к значению слов, отличающихся одним только семантическим (смысловым) признаком. В современной лингвистике для исследования значений (в частности, грамматических) была предпринята попытка описать их с помощью различительных двоичных признаков. Такие бинарные модели признаков в современной лингвистике строятся для исследования наиболее общих значений, соотносимых с левым полушарием, в одних языках выражающихся грамматическими средствами, в других — словообразовательными или лексическими. Например, грамматические классы уменьшительности, увеличительности, «субъективной оценки» во многих африканских языках и словах типа русских больше, меньше, очень и других описываются двоичным противопоставлением «малая степень» — «немалая степень». Внутри этого противопоставления, образующего особую семантическую (или грамматическую) категорию, первый член является маркированным, второй — базисным, что проявляется и во внешнем морфологическом строении соответствующих форм. В истории языка значимые части слов также обычно меняются на один смысловой признак (как и фонемы), например, суффикс с аффективным уменьшительным значением может приобрести противоположное увеличительное значение (как в истории некоторых языков банту или эскимосского). Такой же двоичный набор признаков для классификации в последнее время строится и для наиболее употребительных слов языка, не связанных с обозначением конкретных вещей. Но здесь использование такого же набора признаков возможно только по отношению к небольшим подсистемам слов ограниченного круга «полуграмматических» значений, связанных с левым полушарием. Весь же словарь в целом (включая и слова с конкретными предметными значениями, соотносимыми с правым полушарием) оказывается существенно более сложной системой, число элементов которой (k∙104) на несколько порядков превосходит число единиц фонологической системы ( Описание столь сложных систем в терминах двоичных признаков, видимо, не целесообразно. При изучении небольших подсистем слов с абстрактными значениями выделяются двоичные классификационные признаки, частично совпадающие не только с универсальными грамматическими признаками, но Бинарная символическая классификацияДавно уже было установлено, что в так называемых элементарных (архаичных или примитивных) обществах, то есть в большинстве коллективов, уровень развития которых существенно отличен от современной европейской цивилизации, имеются символические (знаковые) системы классификации явлений внешнего мира. На принципиальное сходство этих классификационных систем с двоичными лингвистическими кодам, и внимание было обращено лишь в самые последние годы. Системы, на которых основаны ритуалыСистемы, на которых основаны ритуалы, ритуализованное (предопределяемое жёсткими правилами) поведение и мифология в элементарных обществах строятся на двоичных противопоставлениях того же типа, что и наборы различительных признаков для описания языка. Чаще всего в наиболее просто организованных системах речь идёт о двух рядах признаков или символов (знаков), каждый из которых противоположен другому. Каждый признак или символ внутри такой системы соотносится с одним, ему противоположным, и целой серией признаков или символов, входящих в тот же ряд, что и данный. Отличием от фонологических бинарных систем является то, что все эти ряды противоположностей в определённых контекстах взаимозаменимы (синонимичны): каждую из пар противоположностей можно рассматривать как перевод основного противопоставления «благоприятный» — «неблагоприятный». Ситуация, с которой сталкивается исследователь «первобытной» (элементарной или архаической) мифологии и ритуалов, можно пояснить сопоставлением с современными кибернетическими моделями, описывающими простейшие формы поведения автоматов, то есть некоторых объектов, способных в каждый момент времени Точно так же ведёт себя «первобытный» коллектив и каждый его член: все сигналы, им полученные из внешней среды, делятся на благоприятные (для коллектива, определённой его части или индивида) и неблагоприятные. Соответственно формируются ряды равнозначных с этой (и только с этой) точки зрения групп сигналов и классов сигналов (иногда уже достаточно абстрактных). Несмотря на максимальную географическую и культурно-историческую удалённость таких систем Нового Света от приведённых аналогичных систем Старого Света (в том числе в палеолите), в них можно увидеть в основном тот же набор двоичных классификационных признаков и символов. Разительные типологические сходства и совпадения заставляют поставить вопрос о том, не является ли строение этих систем универсалией, разделяемой всеми примитивными обществами. Сравнение всех известных к настоящему времени фактов показывает, что строго универсальным является принцип строения и наличие некоторых пар признаков (левый — правый, женский — мужской), тогда как распределение признаков по рядам и связи между ними могут варьироваться (хотя и менее свободно, чем в системах фонем). Например, земля в некоторых из указанных систем соотносится с женским началом (как и Луна), но преобладание имеют традиции, где Луна (месяц) связывается с мужским, а солнце с женским началом. Для исследования степени универсальности связей между определёнными парами двоичных противопоставлений наиболее показательным примером является связь признаков «левый» и «женский», «правый» и «мужской». Хотя связь первых двух признаков встречается в большинстве таких систем и может быть предположена уже для верхнепалеолитического знака левой руки, выступающего в качестве женского символа, тем не менее встречаются и системы, где левый соотносится с мужским. В Восточной Африке обнаружена целая культурная область, в которой положительное значение придаётся левой, а не правой руке; иногда инверсия этих значений обнаруживается при гаданиях по полёту птиц. Такой же инверсией объясняется и то, что слово, означавшее в латинском языке (в том числе Отмечая этот последний факт, Герман Вейль в своей книге о симметрии приводит его как иллюстрацию условности мифологического использования названий «правый и левый» в качестве символов таких противоположностей, как «добро и зло» [99, Вейль подчёркивал эквивалентность правой и левой стороны со строго научной точки зрения, в этом противоположной мифологической. Вместе с тем он же отмечает (по его мнению, объясняемое случайностью) введение асимметрии на разных этапах биологической эволюции. Это Объединение обоих противоположных признаков в системах такого рода происходит обычно в ходе ритуала, который (как и отчасти связанный с ритуалом миф) может рассматриваться прежде всего как способ достижения либо инверсии противоположных символов, либо их слияния, либо, наконец, поиска промежуточных звеньев между противоположностями. Примерами инверсии противоположных символов, меняющихся местами, может быть и североамериканский индейский ритуал охоты на орлов, где охотник и добыча меняются местами, как в повести Андрея Платонова «Джан» (видимо, основанной на аналогичных представлениях). Такая инверсия символов сохраняется Поиск промежуточных звеньев между противоположными рядами оказывается основным назначением структуры мифа, который в этом отношении, как и во многих других, близок к структуре ритуала. В качестве одного из показательных примеров можно сослаться на айнскую мифологию (на островах Хоккайдо и Сахалине), согласно которой в начале мироздания все бинарные оппозиции (представленные не только в туземной айнской, но Для исторического исследования основной проблемой является социальная интерпретация схем описания символических систем классификации в терминах двоичных признаков. При этом, как Для обществ с системой «предписывающих» (обязательных) брачных правил символическая классификация оказывается непосредственно соотнесённой с социальной организацией, определяемой в обществах этого типа прежде всего через брачные предписания. При описании таких обществ реальной является задача описания единой «целостной» системы, включающей и символическую классификацию, и социальную структуру. В качестве наиболее яркого примера можно привести австралийские системы, где отчётливо видна дуальная организация общества, соотнесённая с двоичной символической классификацией. Например, главнейшая черта в социальной организации аранта, как и большинства австралийских племён, состоит в делении на две экзогамные половины. Эти группы связаны с системой двоичных классификационных признаков таким образом, что каждый из противоположных признаков соотнесён с одной из экзогамных половин племени:

Наличие двоичной символической классификации и двух вождей (позднее царей), соотнесённых с двумя экзогамными половинами племени, является характерным признаком развития дуальной организации. Другими её признаками является взаимное ритуальное обслуживание (в частности, при похоронах), ритуальное соперничество, состязания, игры и вражда экзогамных половин. Дуальную организацию характеризуют также взаимные дарения одной экзогамной половины другой. Такие дарения включают жён, материальные дары и услуги. Каждая из дуальных половин племени соотнесена с одним из рядов двоичной классификации, с одним из двух мифологических героев или богов (чаще всего близнецов) [94]. Однако по мере упрочнения централизованной системы управления, надстраивающейся над древней дуальной организацией, могут возникать такие парадоксальные ситуации, когда реально единый царь объединяет в себе две царских должности, соотнесённые с двумя дуальными половинами. Такую ситуацию удаётся реконструировать для Древнего Египта. Следы древнейших двоичных соотношений в Египте были выявлены В этой бинарной модели мира, сходной с описанными выше для более архаических коллективов, «порядок» (Ma’at) понимался как равновесие, то есть как результат нейтрализации всех основных космических бинарных оппозиций. Как и в других подобных бинарных системах, противопоставление левой и правой стороны связывалось в Древнем Египте соответственно с благоприятным и неблагоприятным решением, в частности судебным. Как показал Фрэнкфорт, косвенный след двойного царствования можно видеть не только в двоичной титулатуре фараона — властителя Верхнего и Нижнего Египта, но Эту гипотезу можно подтвердить сравнением с аналогичными представлениями в позднейших африканских царствах. У баганда существовала особая ритуальная должность жреца, хранившего пуповину царя, которую называли его близнецом. Этому «Близнецу» посвящался особый храм. Раз в месяц в новолуние жрец приносил пуповину («Близнеца») к царю, который её осматривал, вынимая её из одежды из древесной коры, в которую она была завёрнута. Потом он возвращал её жрецу. Сходные обычаи почитания пуповины или последа как близнеца ребёнка известны БлизнецыБлизнецы — наиболее простая и удобная форма воплощения такого представления о мире, которое основано на равновесии парных противоположностей. Если близнецов нет, их можно заменить фиктивными близнецами, как это делали в Египте Следует заметить, что именно в Африке у догонов идея двоичной природы всего сущего доходит до столь крайнего своего воплощения, что догонам близнечные рождения представлялись единственно нормальными, а близнечные божества — основными. Широко понимаемая догонами идея близнечности или двойственности всего сущего (включая двоичную структуру мироздания, природы, власти и общества) по существу уже достаточно близка к такой преднауке, как учение пифагорейцев. Двоичные коды культурыЕсли следы старых двоичных различий можно видеть не только в структуре племён с дуальной организацией, но Но если по отношению к Пифагору мифологические корни такого представления о чете — нечете так же несомненны, как и применительно к учениям Древнего Китая, то при появлении аналогичных идей у мыслителей и учёных нового времени нельзя все сводить только к продолжению традиции. Постоянно следует учитывать возможность построения новых двоичных систем, не переданных по традиции, а созданных по архетипическим нормам, опирающимся и на направленное социальное воспитание праворукости, и на биологические и физические проявления асимметрии и парности, способствующие развёртыванию двоичной системы противопоставлений. На основании данных по детской психологии можно думать, что в определённый период ребёнок делит образ взрослого (в частности, своей матери) на два образа — хороший и плохой. Такое же двоичное деление (на своё и чужое, хорошую и плохую сказочную страну, как Швамбрания и её соперница) наблюдается Анализируя этот случай, Леви-Стросс подчёркивает важность того, что семилетний Джони уже стыдится этой системы, столь близкой к дуально-экзогамной, и делает вид, что не помнит о ней: «Джони растёт в группе, которая не использует двуполюсных структур для того, чтобы выражать явление соперничества и взаимности… Модель, предложенная детским воображением, не могла в ней получить ценности орудия» [102, Индивидуальные системы бинарных оппозиций типа приводившихся выше коллективных архаических с теми же символами (цветовыми, пространственными, и тому подобными) возникают В качестве особенно яркого примера можно привести систему Роберта Фладда (

Хотя на построение этой системы Фладдом могли оказать влияние характерные для алхимии того времени противопоставления типа золото — ртуть, в ней (в особенности на основании первых четырёх соотношений) можно видеть отражение и тех примет и суеверий, которые могли непосредственно восходить к более древним двоичным традициям, сохранившимся лишь пережиточно. Гипотеза о воздействии на Фладда ранних древнегреческих учений представляется маловероятной ввиду отсутствия явных свидетельств прямой связи между его системой и такими, как пифагорейская. Те же или сходные двоичные признаки, сгруппированные в системе архаического типа, и позднее могут выступать для выражения новых социальных различий. В известной статье Нормана Мейлера деление между бунтарями современного американского общества (hip) и противоположной им категорией благополучных и благопристойных (square — буквально, «четырёхугольных»), выражено в виде системы противоположностей [104,

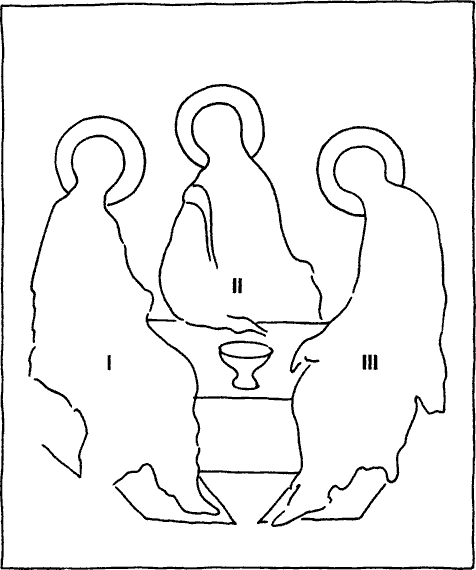

Предпоследнее противопоставление и ему предшествующее в особенности показательно. Объективный исследователь-этнолог на основании подобных данных мог бы вывести заключение о тотемической или символической классификационной функции марихуаны и алкоголя Двоичные модели мира, в которых каждое явление относится к одному из двух эмоционально окрашенных полюсов, в последнее время противопоставляются современному научному подходу, исключающему дуализм архаических мифологий. С построением таких «манихейских» упрощённых схем полемизировал создатель кибернетики Винер, писавший, что в отличие от учёных «для манихейцев белое и чёрное — это противоположные формы, выведенные на линию огня друг против друга» [105, Положение таких классификационных рядов двоичных противопоставлений в истории культуры, где они на определённом этапе никак уже не соотносятся с теми простыми дуально-экзогамными делениями, с которыми они длительное время связывались, является двойственным. Самый принцип двоичности остаётся в силе вплоть до науки нынешнего времени, но наука постоянно возражает против эмоционального восприятия двоичных оппозиций. В конечном счёте принцип двоичности лежит в основе всех известных ранних философских и логических систем, но в них достаточно рано осуществляется отвлечение от конкретного эмоционально воздействующего наполнения парных противоположностей и формулируется абстрактная идея полярной оппозиции (например, в индийской логике у Дигнаги и Дхармакирти). Асимметрия в знаковых системахВ ранних философских учениях, например древнекитайской теории противоположных мировых начал ян и инь, ещё отчётливо видны мифопоэтические истоки этих построений, хотя и очевидно нравственно-философское их переосмысление в таких утверждениях, как: «Солнце ведает (началом) ян; Луна ведает (началом) инь… Ян — это нравственность, инь — это наказание» [106, Неслучайно С. М. Эйзенштейн непосредственно использовал принцип эстетического описания в терминах инь и ян в своих сочинениях (подобно тому, как другой теоретик искусства того же времени Иттен заимствовал сходный принцип из древнеиранской традиции). В частности, в статье «Э! О чистоте киноязыка» [107] в терминах нескольких основных двоичных противоположностей, таких, как чет — нечет, Эйзенштейн разбирает кадры из эпизода с яликами, плывущими к кораблю, в своём фильме «Броненосец Потёмкин». В замечательном этюде «Чет и нечет» [108] Эйзенштейн сходные принципы, почерпнутые им отчасти из арсенала старой китайской и японской эстетики, применяет к исследованию триптиха японского художника Утамаро, а затем переносит этот же метод на исследование «Троицы» Рублёва (Рисунок 34). Он полагает, «что необычное усиление пластической лирики» тихого перезвона, которым проникнут образ «живоначальной Троицы» Рублёва (1408 год) во многом зависит от того, что к здесь в фигурах трёх ангелов применён тот же принцип сочетания чётных элементов с нечётными.

Тут совершенно также одинаковые по поведению элементы размещены по разным группам и тем гармонически их объединяют, а разные элементы оживляют внутреннюю жизнь одинаковых групп. Три фигуры ангелов распадаются на: одну (числом нечётную) в чётном месте ряда, и две — то есть чётные числом, размещённые в нечётных полях (I и III). Принадлежащие к одной группе (нечётных) — два ангела зеркально… противоположны друг другу по положению тела и меха. В то же время сами элементы их (меха и тело) повёрнуты в одну и ту же сторону. Связь с центральной фигурой группы строится на том, что, принадлежа к разным группам по числовой принадлежности, В приведённом замечательном образце предельно простого и убедительного эстетического разбора гениального произведения Рублёва особое внимание привлекает анализ соотношения левых и правых частей композиции. Эта же проблема занимала и многих других искусствоведов [109, Вывод, к которому пришёл один из крупнейших искусствоведов XX века Вёльфлин, состоит в глубоких корнях неодинаковости восприятия правого и левого в искусстве. В последнее время этот вывод искусствоведов получает подтверждение в исследованиях по функциональной асимметрии мозга [110]. С этой асимметрией связаны склонности к преимущественному движению глаз в правую сторону (у правшей с доминантным левым полушарием) [ Над этой проблемой задумываются не только искусствоведы, но и крупнейшие люди искусства. Герой одного из последних романов Набокова «Полюбуйся на скоморохов!» болен психическим расстройством, которое делает для него левую и правую стороны необратимыми (абсолютными, а не относительными) понятиями. В его восприятии пространству присущи левая и правая стороны, которые не могут поменяться местами. Эта проблема (представляет собой по существу часть гораздо более общего вопроса. Предстоит выяснить, в какой степени асимметричное строение знаковых систем человека обусловлено асимметрией функций мозга. Положительный ответ на этот вопрос можно дать не только по отношению к асимметрическому восприятию пространства, но и применительно к таким соотношениям, как противопоставление высокого и низкого тона. Это последнее, с одной стороны, связано с различием функций полушарий головного мозга, с другой стороны, играет существенную роль в системах таких двоичных оппозиций, как древнекитайская и некоторые африканские. Но поставленный вопрос имеет и значительно более общий характер. Основной особенностью всех тех ранних систем двоичных противопоставлений, к которым имеют тенденцию возвращаться и системы более поздние, является чёткое различение по эмоциональной окраске: положительности — отрицательности. Но последние исследования в области функциональной асимметрии полушарий ведут к выводу, согласно которому выключение (инактивация) «доминантного» полушария приводит к резко выраженным отрицательным эмоциям, и обратно: выключение правого полушария ведёт к положительным эмоциям [25]. Поэтому можно представить себе, что двухполюсная система оппозиций, окрашенных эмоционально, «встроена» в самую организацию головного мозга. Последний и наиболее сложный вопрос, возникающий при рассмотрении асимметрии знаковых систем человека в свете асимметрии полушарий, связан со структурой научных представлений о мире. Такие преднаучные концепции, как пифагорейская, относительно легко связываются с той именно основной структурой знаковых систем, которая бесспорно обусловлена асимметрией мозга. Но вместе с тем авторы новейших работ по общей теории симметрии оправданно видят в пифагорейских учениях много черт, созвучных и современной науке [111, В гораздо более общем плане взаимосвязь асимметрии мозга (и обусловленной ей асимметрии языка и других систем знаков) можно было бы видеть в духе принципа Кюри, предполагающего, что «асимметрия творит явления». Кажутся небезынтересными те сходства, которые можно выяснить при сравнении проблем современной биологии, вслед за Пастером ищущей фундаментальные отличия живой природы в асимметрии молекул, физики микромира, всё больше сосредоточивающей внимание на проблеме симметрии [1, 112, 113], и наук о человеке, ищущих связь асимметрии мозга с асимметрией систем знаков. Некоторые современные учёные идут достаточно далеко по пути таких сопоставлений. Одни из них полагают, что выделение левого полушария, как и вообще значимость левой стороны организма у позвоночных, в конечном счёте можно связать с асимметрией живого вещества на молекулярном уровне [24, Одним из предшественников современной науки и здесь (как и во многих других областях знания) оказывается Гёте. Гёте пришёл к мысли о «первоначальной полярности» всех явлений природы в конце XVIII — начале XIX века под влиянием естественно-научных открытий в области электричества и магнетизма. Он видел в двух полюсах магнита «первичный феномен», то есть модель всех других подобных противоположностей (в том числе, в теории цвета и теории звука, которыми он специально занимался). По мнению Гёте, Аристотель, зная роль противоположностей для научного исследования, тем не менее не был знаком с явлением раздвоения единства. А именно такое разделение единицы на двойственность Гёте считал наиболее важным для понимания полярности в науке нового времени [2, Современные морфологические модели не только в биологии, но Многие идеи морфологии Гёте только сейчас начинают обретать научную реальность. Кажется возможным видеть конкретизацию мысли Гёте о «раздвоении» в роли понятия двойственности в современной математике. Но связь этих проблем (как и принципа дополнительности Бора в широком его понимании) с рассматриваемыми в настоящей книге требует ещё специального обоснования. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Оглавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||