1. МышлениеМышление можно определить как область человеческой деятельности и способность отдельного человека, позволяющие получать знания о действительности на основе рассуждений и других мыслительных действий с представлениями, знаниями или понятиями. В современной культуре различаются следующие основные виды мышления: философское мышление, научное мышление, мышление в разных сферах общественной жизнедеятельности (религиозное мышление, художественное мышление, проектное, инженерное и тому подобное), а также практическое мышление на уровне обычного поведения. Представления о мышлении весьма различаются в разных направлениях научной мысли. Тем не менее можно выделить три основных подхода: логический, философский и психологический. Представители первого подхода (Г. Фреге, Э. Гуссерль, в нашей стране Многие философы нашей цивилизации высказывали убеждение, что познание того, как мы мыслим, — залог успешного разрешения проблем и задач, стоящих перед человечеством. Но чаще к изучению мышления они обращались в связи с затруднениями, возникавшими в самом мышлении. Не стоит специально объяснять, что эффективное мышление является необходимым условием любой деятельности человека, любой практики. Но периодически в истории мы наблюдаем, как в мышлении возникают неразрешимые проблемы, точнее, может быть, не в самом мышлении, Именно в подобные драматические для мышления моменты истории философы и методологи обращаются для разрешения возникших проблем к анализу мышления (рассудка, разума и тому подобного). При этом характер такого обращения может быть разным, начиная от простой рефлексии мышления, кончая, как в нынешнее время, развёрнутой критикой и исследованием мышления. Пожалуй, первым на этот путь встал Кант, писавший в «Критике чистого разума»: «Совершенно очевидно, это безразличие есть результат не легкомыслия, а зрелой способности суждения нашего века, который не намерен больше ограничиваться мнимым знанием и требует от разума, чтобы он вновь взялся за самое трудное из своих занятий — за самопознание и учредил бы суд, который бы подтвердил справедливые требования разума, Соглашаясь с Кантом, выступать от имени «разума» — это, на самом деле, есть естественная позиция и философа и методолога, но вряд ли сегодня можно согласиться с его убеждением, что разум подчиняется «вечным и неизменным законам». Не говоря уже о том, что вечным и неизменным законам подчиняются только объекты первой природы, а разум и мышление вряд ли являются такими объектами, можно обратить внимание, Поскольку я вышел из методологической школы (а именно из Московского методологического кружка; аббревиатура ММК), для меня мышление выступает как одна из высших ценностей. Поэтому вполне естественно моё стремление к изучению мышления. Но помимо чисто познавательного отношения мной движет и практический интерес. Как методолог я хочу способствовать повышению культуры мышления. Не меньшее значение имеют и проблемы по поводу мышления, которые необходимо разрешить. Речь пойдёт лишь об основных проблемах. В качестве первой можно назвать вопрос о возможности в нынешнее время, подобно тому как это было в Средние века или в Но как в этом случае быть с проблемой согласованного поведения людей, с их стремлением избегать конфликтов и создать мир для совместной жизни на планете? Если принимаются подобные благородные идеалы и задачи, то как в таком случае можно обойтись без целостного мышления, обслуживающего согласованную практику человечества? Или все же можно? Другой аспект той же проблемы — проблема единой реальности. Если невозможно единое мышление, то, вероятно, и невозможно признать единую реальность. Уже Кант на более узком материале антиномий разума — обсуждал эту проблему. Вылетая на крыльях рассудка за пределы возможного опыта, разум, по мнению Канта, впадает в антиномии. Мы не можем, писал Кант, «улаживать спор разума, когда, например, теист утверждает, что высшая сущность есть, а атеист — что высшей сущности нет, или если в психологии одни утверждают, что всё мыслящее обладает абсолютным постоянным единством, следовательно, отличается от всякого преходящего материального единства, а другие утверждают, наоборот, что душа не есть нематериальное единство и не может быть изъята из сферы бренного. Действительно, в этих случаях предмет обсуждения свободен от всего постороннего, противоречащего его природе, и рассудок имеет здесь дело только с вещами в себе, а не с явлениями… В самом деле, как могут два человека вести спор о вещи, реальность которой ни один из них не может показать в действительном или хотя бы только в возможном опыте, о вещи, которую они вынашивают в себе лишь как идею, стараясь добыть из неё нечто большее, чем идея, а именно действительность самого предмета» [49, Следующая проблема касается природы мышления. Аристотель и вслед за ним ряд других философов (в Новое время, например, Декарт, Локк, Кант) считали мышление константным образованием. Они не могли, например, представить, что мышление развивается. Неизменная природа мышления, с их точки зрения, определяла и соответствующую константную структуру человеческого познания и связанных с ними наук. Например, Аристотель различал в душе ощущения, восприятия и мышление и ставил первые две способности в соответствие с чувственным, а третью — с логическим уровнями познания. Кант, различая эмпирическое созерцание, рассудок и разум, по сути, соотносил их соответственно с познанием эмпирическим, теоретическим (в науке) и философским; при этом для всех трёх слоёв познания, утверждал он, характерно действие априорных представлений (в эмпирическом познании главным является созерцание предметов опыта, в науке — мышление с помощью понятий, в философии — критика и рефлексия). Но и обратно, мышление задавалось этими философами через соответствующие уровни познания. Так, Аристотель говорил, что мышление — это «форма форм» и способность к логическому (научному) познанию. По Канту, эмпирическое созерцание — это способность к эмпирическому познанию, рассудок — способность к мышлению в понятиях (следовательно, теоретическому познанию), разум — способность к установлению единства мышления, чем и занимается философия. «Всякое знание, — пишет он, — начинается с чувств, переходит затем к рассудку и заканчивается в разуме, выше которого в нас ничего нет для обработки материала созерцаний и подведения его под высшее единство мышления» [49, Однако с формированием во второй половине XIX века культурологии, социологии, психологической науки и марксизма постепенно формируется концепция, приписывающая мышлению развитие. В XX столетии этот взгляд на мышление становится альтернативным. Особенно на нём настаивает методологическая школа. «Мышление, — писал в программной статье 1962 года основатель Московского методологического кружка (ММК) Что же понимается под развитием мышления? Ведь мышление не биологический организм, развитие которого мы мыслим без особых напряжений, хотя в теоретическом отношении объяснение биологического развития тоже является сложной проблемой. В области же мышления трудно даже вообразить развитие. В ММК, говоря о развитии мышления, выделяют, по меньшей мере, два момента: мышление, представленное как система (или структура), и внешние по отношению к мышлению условия или факторы, детерминирующие изменение (переструктуривание) данной системы. Например, в качестве системы мышления рассматривались на одном этапе уровни знакового замещения и оперирования, на других — мыслительная деятельность и «мыследеятельность» (см. работы [132; 133; В работах антропологов и психологов конца XIX — начала и середины XX века можно встретить обе названные позиции. Если одни, например Л. Леви-Брюль или Первобытная и современная научная системы мышления являются просто различными стратегиями, при помощи которых человек рационально постигает природу. Обе стратегии направлены на получение объективного знания о мире; обе они упорядочивают, классифицируют и систематизируют информацию; обе создают логически последовательные системы. В чём же состоит различие между ними? Леви-Стросс считает, что основное различие заключается в используемом при мышлении материале, например, в тех признаках, на основе которых создаются категории… Основное значение его работ для исследования взаимоотношения между культурой и познавательными процессами заключается в демонстрации того факта, что этнологические данные о бесконечно разнообразных продуктах различных культур свидетельствуют, тем не менее, о существовании универсальных операций человеческого ума» [53, Здесь мы плавно перешли к ещё одной проблеме, которую можно сформулировать в виде дилеммы: является ли мышление неотъемлемым состоянием человека или, наоборот, мышление деиндивидуально, представляя собой культурно-историческое или просто общественное образование. Хотя, например, Аристотель и, отчасти, Кант говорят о мыслительных способностях, мышление они понимают во втором значении. Для этих философов скорее сам человек со своими способностями задаётся посредством мышления, которое является его необходимым условием. Для многих современных философов и большинства психологов, напротив, мышление есть всего лишь атрибут психики человека. Выступая против последней точки зрения, Итак, основная проблема, которая встала тогда, в Я сказал, что мышление было положено как новая реальность в мир, реальность, отдельная от реальности материи и противостоящая ей. И было заявлено, что это особая субстанция, существующая в социокультурном пространстве. Тем самым был преодолён психологизм, или натурализм. И это, говорю я, опять-таки наиболее важная оппозиция, решающая, с моей точки зрения, судьбы XX века и следующих двухтрех столетий, поскольку трактовка мышления как эманации человека и человеческого сознания есть, по моему глубокому убеждению, величайшее заблуждение европейской истории. И это то, что сегодня делает нас идиотами и мешает нашему развитию» [148, На первых чтениях, посвящённых памяти Георгия Петровича Щедровицкого, я уже обращал внимание на своеобразный парадокс, продемонстрированный создателем Московского методологического кружка (ММК). С одной стороны, в своём, по сути, последнем интервью Щедровицкий утверждал, что он — всего лишь слуга мышления, субстрат, через который мышление себя реализует и развивается, что вообще он лично ощущает мышление не как собственную способность, а как платоновского наездника, крепко усевшегося на Щедровицкого-человека и управляющего им. И в этом, настаивал Щедровицкий, как раз и заключается счастье мыслителя, а не в Но с другой стороны, и это я старался показать на «Чтениях» (к тому же уверен, что для тех, кто лично знал Георгия Петровича, эта мысль очевидна), создатель ММК был яркой личностью, причём именно его личность предопределила многие особенности мышления не только самого Щедровицкого, но и его коллег в «героический период» деятельности ММК в Одновременно не могу не признать, что я понимаю, чувствую, о чём так парадоксально и вызывающе пишет Щедровицкий. Да, действительно, Парадокс, о котором я здесь пишу, на мой взгляд, тесно связан с программными установками, культивировавшимися в ММК как в его «героический период», так и позднее, в Близка к психологической и сугубо философская точка зрения, по которой мышление есть творческий процесс, причём такой, в котором мысль рождается каждый раз заново и эта мысль всегда — новая мысль. Из современных философов её отстаивают, например, М. Хайдеггер, М. Фуко, Делёз старается показать, что многие исследователи, говоря о мышлении, отождествляют его с узнаванием и идентификацией, со сложившимся в философии традиционным образом мышления, в то время как мышление — это творчество, встреча с новым, преодоление себя. Отсылая к текстам Платона, Делёз пишет, что нужно различать два вида вещей: не затрагивающие мышление и заставляющие мыслить. «Первые — объекты узнавания. Мышление и все его способности могут найти здесь полное применение; мышление может работать, но эта озабоченность и применение не имеют ничего общего с размышлением. Мышление наполнено здесь только своим собственным образом… Условия подлинной критики и подлинного мышления одинаковы: разрушение образа мышления — как собственного допущения, генезиса акта размышления в самом мышлении. В мире есть нечто, заставляющее мыслить. Это нечто — объект встречи, а не узнавания. Встреченное может быть Сократом, храмом, демоном… Вспомним глубокие тексты Хайдеггера, показывающего, что, пока мышление ограничивается допущением своей доброй природы и доброй воли в форме обыденного сознания, ratio, cogitatio natura universalis, оно вообще не мыслит, будучи пленником общественного мнения, застывшего в абстрактной возможности…: «Человек может мыслить тогда, поскольку имеет такую возможность, но возможное ещё не гарантирует того, что мы будем на это способны; мышление мыслит лишь насильно, вынужденно встречая то, что «заставляет задуматься», того, что следует обдумать — а обдумать нужно и немыслимое или Вслед за Хайдеггером и Фуко не переставал подчёркивать, что истинное мышление — это всякий раз новое мышление, что правильная мысль делает невозможным мыслить Напротив, начиная с Аристотеля большинство философов подчёркивали в мышлении роль правил и других нормативных установлений, то есть считали мышлением только те структуры, которые на любом материале, как бы он ни менялся, воспроизводятся в неизменном виде. В этом смысле, если бы Аристотель полемизировал, например, с Фуко, то он сформулировал бы следующий контртезис: подлинная мысль никогда не меняется, поскольку — это всего лишь вариация на предметном материале неизменной системы логических правил и норм. «Логику в свою очередь, — писал Кант, — можно рассмотреть двояко: как логику или общего, или частного применения рассудка. Первая содержит безусловно необходимые правила мышления, без которых невозможно никакое применение рассудка, и поэтому исследует его, не обращая внимания на различия между предметами, которыми рассудок может заниматься. Логика частного применения рассудка содержит правила правильного мышления о предметах определённого рода… Если рассудок вообще провозглашается способностью устанавливать правила, способность суждения есть умение подводить под правила, то есть различать, подчинено ли нечто данному правилу или нет» [49, Для понимания природы мышления необходимо исследовать и проблему обоснования мышления. В некотором роде мышление это лишь то (рассуждения, интеллектуальные построения, и тому подобное), что обосновано. Но что такое обоснование в мышлении? Например, Декарт понимал это как нечто «ясное и отчётливое для нашего ума» (другой вариант — «что усматривается с очевидностью и выводится с достоверностью») [41, К рассмотренным проблемам близко примыкают и ряд общефилософских и методологических проблем. Современная философская критика, методологические реконструкции, новейшие течения французского структурализма, культурологические и семиотические исследования — эти и ряд других направлений современной мысли сделали очевидным, что видимый нами мир и события представляют собой превращённую форму иной реальности. Например, Мераб Мамардашвили пишет: «Мы остановились на основной метафизической идее, метафизическом законе сознательной жизни, который можно сформулировать так (это одно из самых древних человеческих постижений, являющихся корнем всех великих философий и религий). Вторая по значимости проблема — проблема Реальности. С одной стороны, Реальность дана нам как множество разных реальностей (научных, художественных, религиозных, эзотерических и так далее), но, с другой — через ощущение единой Реальности жизни. Но ведь это ощущение единой Реальности опять же дано нам в форме одной из многих реальностей, то есть вроде бы не может указать нам путь к единой Реальности? Понятно, что проблема Реальности тесно связана с предыдущей проблемой преодоления натурализма мышления, а также проблемой поиска общезначимости и возможности конституирования единого мышления. В ряде своих работ я высказал гипотезу, что единство Реальности и мышления в нынешнее время не может быть достигнуто в онтологической плоскости, что общий контекст для разных реальностей — это современная коммуникация и практика, предполагающие такой компромисс, который позволяет не только нам реализовать свои ценности, но даёт возможность реализовать ценности всем остальным участникам коммуникации. Следующая, третья проблема — проблема выработки нового понимания и отношения к символическим системам и реальностям (искусству, личным переживаниям и сновидениям, мышлению, творчеству, проектированию и так далее). Сегодня постепенно становится понятным, что это не просто мимесис, то есть вторичное выражение и изображение Четвёртая проблема — понимания нас самих, понимания человека. Дело втом, что развитие современных гуманитарных наук, философии и методологии сделали абсолютно непонятными наше существование и жизнь. С точки зрения современных знаний о человеке, если, конечно, к ним серьёзно относиться, непонятно, как человек может мыслить, чувствовать, сочинять, любить и прочее. Интегрировать сонм различных частичных знаний о человеке невозможно, игнорировать их тоже нельзя. В результате приходится предполагать в человеке множество других человечков-гомункулусов, ответственных кто за мышление, кто за творчество, кто за восприятие. Правда, называются они теперь не гомункулусами, а вполне в духе современной науки и философии — способностями, различными «Я», инстанциями и процессами психики и так далее. Дополнительная к предыдущей — проблема внешнего Мира, Космоса, Культуры, Реальности, то есть того Целого, которое едино для всех людей. Опять же, в свете современных знаний понять это Целое не удаётся. И не только потому, что оно задано в множестве частичных знаний; не меньшая проблема — определение того пространства мысли, в котором это Целое, именно как целое, можно обсуждать и мыслить. Последняя проблема, на которой я хочу остановиться, может быть обозначена вопросом: какими качествами должен обладать современный мыслитель, чтобы выполнять своё назначение? И Мишель Фуко, и Мераб Мамардашвили, а задолго до них Платон утверждали, что необходимым условием философствования является работа человека над собой, направленная на своё конституирование и изменение. Например, Фуко считает, что современный философ — это человек, критически относящийся к себе, ко всему, что он делает, к тому, как он мыслит и чувствует, человек, постоянно себя воссоздающий, конституирующий себя, анализирующий и уясняющий свои границы. (Критика, замечает Фуко, собственно и есть анализ границ и рефлексия над ними.) Мераб Мамардашвили в своих «Лекциях о Прусте» трактует эту работу как особый духовный опыт спасения, в ходе которого человек уясняет и открывает другой мир (миры) и учится жить в нём. «Философией в Прусте, — пишет М. Мамардашвили, — я называю некоторый духовный поиск, который проделывается Прустом — человеком на свой страх и риск, как жизненная задача; не как рассуждение, не как построение эстетической или философской концепции, а как задача, которую древние называли спасением» [65, Однако, спрашивается, почему, разве нельзя просто философствовать или методологизировать, не работая над собой, не меняя себя, не прорываясь в В своих работах я показываю, что мышление не могло возникнуть раньше Античности, пока не сложились две основные предпосылки институт античной личности и способность к рассуждению. До появления мышления в античной культуре знания создавались и получались другими способами, а именно на основе мифологического и религиозного сознания, и обязательно проверялись в практике хозяйственной и социальной жизни (этот способ построения и проверки знаний я называю «семиотическим производством» [ Таким образом, древний человек получал знания не в рассуждениях, а используя схемы. (Схемы — это не только графические образования, например, схема метрополитена, но и различные нарративы типа историй, которые рассказывают герои Библии и Евангелия. Схема выделяется не по материалу, Современные культурологические исследования показывают, что рассуждения возникли только в античной культуре и этому помимо прочего способствовали два важных обстоятельства. Первое — формирование того, что условно можно назвать античной личностью, второе — возникновение социальной коммуникации, допускающей наряду с общественным также и личные мнения и убеждения [103]. С точки зрения этих соображений, приходится признать, что мышление не могло сформироваться раньше античной культуры. Но не только происхождение мышления является проблемой. Не меньшая проблема — осмысление современного состояния мышления. Одна точка зрения здесь такова: для современного мышления характерен глубокий кризис, выражающийся, в частности, в том, что сегодня мы не в состоянии отличить научное мышление от мифов, мистики или эзотерических штудий. Другая позиция: только в конце XX столетия научное мышление «Существование психотерапии в условиях множественности школ неизбежно предполагает ведение постоянной полемики по поводу валидности школьных метапсихологий и результативности техник» [110, История психотерапии — это в первую очередь история желаний психотерапевтов создавать свои школы… надёжная оценка эффективности метода в психотерапии крайне осложнена целым рядом труднопреодолимых факторов… воздействие личности психотерапевта трудно отделить от воздействия метода… Психотерапевтический метод создаётся как реализация желаний его автора очертить собственное идеологическое пространство, сформировать дискурсы, где была бы осуществлена запись его предпочтений, опыта и склонностей… Школы в психотерапии создаются как полемические плацдармы, и поэтому структура метода, как уже не раз говорилось, формируется не столько под влиянием опыта, обусловленного ситуацией терапевт — клиент, сколько опыта, вытекающего из полемики между терапевтами… мы исходим из вполне очевидного соображения, что в конечном итоге все — полемика и политика» (Курсив мой. — Учёный, ориентированный на традиционный подход, может сказать: все это оттого, что перестали следовать нормам научного познания, не стремимся более к истине. Критикуя программу постмодернистов и обсуждая в связи с этим позицию Р. Рорти, Но когда, спрашивается, произошло осознание того, что мышление распалось на отдельные сферы и области, на взаимоисключающие способы истолкования действительности, как бы последние ни называть логиками или типами рациональности? Конечно, не в конце XX века. Ещё в начале Средних веков Татиан спрашивал: «Кроме того, как почитать тех, у кого величайшее разногласие во мнениях?» ([67, Кант, очевидно, полностью согласен с Юмом, поскольку в «Критике чистого разума» пишет, что неоспоримые и неизбежные при догматическом методе противоречия разума с самим собой давно уже лишили авторитета всю существовавшую до сих пор метафизику; с какой стати, спрашивает он, разум, высшее судилище для всех споров, вынужден вступать в спор с самим собой [49, В попытках разрешить сложившуюся ситуацию к настоящему времени намечены два основных пути. Первый можно назвать «онтологическим» или «натуралистическим». В качестве примера можно привести работу Л. С. Выготского 1927 года «Исторический смысл психологического кризиса (методологическое исследование)», предлагавшего вместо разных теорий и школ в психологии, каждая из которых абсолютизировала свой подход, создать одну «общую психологию» на основе наиболее общего правильного представления психики. При этом Выготский полемизирует с Бинсвангером: «Общая психология, следовательно, определяется Бинсвангером как критическое осмысление основных понятий психологии, кратко — как «критика психологии». Она есть ветвь общей методологии… Верно, что общая наука есть учение о последних основах, общих принципах и проблемах данной области знания и что, следовательно, её предмет, способ исследования, критерии, задачи иные, чем у специальных дисциплин. Но неверно, будто она есть только часть логики, только логическая дисциплина, что общая биология — уже не биологическая дисциплина, алогическая, что общая психология перестаёт быть психологией… даже самому отвлечённому, последнему понятию соответствует История показала, что никто из ведущих психологов, кроме некоторых учеников Выготского, не согласились с ним, Начиная с работ Платона и Аристотеля устанавливается кажущееся уже непосредственным и очевидным для нас представление, что существует мир, а человек его познает, получая о мире знание. Когда Плато говорит, что подлинное знание может быть только о мире идей, а Ари стотель — что нет знания о том, что не существует, они устанавливают именно этот взгляд на природу вещей, который Гуссерль считал «первородным грехом» традиционной философии и назвал «натуралистической позицией». Начиная с Античности в центре интереса философа и учёного, действующего в рамках натуралистического умозрения, стоят две проблемы — знание и его объект, Подобное понимание познания обосновывается Но сегодня становится очевидным, что познание — это не отображение существующего мира с помощью трасцендентальной инстанции, а органический момент жизни культуры и личности. В рамках этой жизни как её необходимое условие конституируются как мышление, так и представления о мире и других реальностях. 2. ТворчествоПродумывая наиболее распространённые представления о научном творчестве, можно заметить, что оно, как правило, связывается с открытием нового в науке — законов, установлением в природе новых отношений, построением теорий. С идеей новизны, открытия связана и одна из наиболее распространённых (Гальтон, Ортега-иГассет и другие) трактовок научного творчества: оно рассматривается как тайна, чудо, которое с трудом поддаётся осмыслению, а творец в науке — как человек исключительный, избранный, наделённый глубокой интуицией, богатым воображением, способностью взглянуть иначе на уже известное, внести порядок и систему в разрозненный материал, охватить его единым взглядом, и тому подобное. Действительно, нельзя не согласиться с тем, что только некоторые учёные среди других, не менее знающих и способных, создали в науке Чтобы проверить эту точку зрения, обратимся к творчеству одного из признанных основоположников современной науки Галилео Галилея. На первый взгляд деятельность Галилея в естественной науке (в его творчестве впервые складывались такие ходы и повороты мысли, которые затем стали характерны для собственно естественно-научного мышления) может быть наглядной иллюстрацией сформулированной позиции. Он достаточно успешно выступал против схоластической средневековой науки, разработал основы современного экспериментального естествознания, наметил саму структуру физического эксперимента в отличие от опыта Однако с не меньшим успехом творчество Галилея может быть иллюстрацией и для противоположной точки зрения. Ведь он имел дело с задачами, для решения которых в европейской культуре уже сложились объективные условия и предпосылки. Галилей не смог бы построить своё учение о движении, если бы ещё в античной науке Архимед не продемонстрировал физико-математического подхода к природным явлениям и не вывел ряд теорем о равномерном движении, если бы Галилей не знал работы средневекового логика Н. Орема о движении, если бы не были развиты определённые разделы геометрии («Начала» Евклида и теория конических сечений), если бы, наконец, он не был знаком с астрономическими учениями Птолемея и Коперника, а также натурфилософскими работами Платона, Аристотеля и Демокрита. Например, Орем не только предложил новый для того времени способ изображения ускоренного движения и доказал фундаментальную для механики теорему об эквивалентности равноускоренного и равномерного движения, но также наметил логический каркас основных понятий механики едва ли не на 300 лет вперёд. Таким образом, есть ещё одна трактовка научного творчества: для любого открытия в науке должны созреть общественные условия, само же творчество представляет собой суммирование, обобщение научного материала, уже накопленного в культуре. Следует отметить, что в чистом виде обе вышеприведённые трактовки научного творчества ограниченны: творчество нельзя свести ни к личности учёного, ни к простой эволюции культурного наследия. В принципе научным творчеством может считаться лишь то, что объективно способствует эволюции науки: образование в ней новых предметов, идей, моделей, способов исследования, смена и отмирание старого. Понятно, что объяснить это, просто суммируя новые элементы в старом знании, накопленном к моменту научного открытия, невозможно. Для учёного-творца все знания выступали как вполне живые представления; к одним из них он присоединялся, другие решительно отвергал. Рождаясь, новая научная культура несёт на себе отпечаток отношения учёного к различным представлениям и идеям прошлой и современной ему науки, следы его общения с коллегами, споров, его взглядов и ценностей. 3. Принципиальная схема реконструкции мышления и творчестваОба эти феномена — две стороны одной медали: творчество предполагает мысль, а подлинная мысль — творчество, но то и другое кристаллизуется в произведении. При этом неважно, будет ли это научная теория, или художественное произведение, или, скажем, «личность как произведение», о чём говорит в своих последних работах Мишель Фуко («Вопрос состоял в том, — пишет Фуко, — чтобы знать, как направлять свою собственную жизнь, чтобы придать ей как можно более прекрасную форму… Вот то, что я пытался реконструировать: образование и развитие некоторого практикования себя в качестве творения своей собственной жизни» [121, Творчество и мышление я буду анализировать двояко: как реализацию личности, её жизненный путь и как явления, обусловленные временем, культурой, традициями, коммуникацией с другими. Чтобы описать подобную реальность, необходима рациональная реконструкция, которую я поясню на одном примере — культурносемиотической реконструкции понимания брачных отношений в глубокой древности. В архаической культуре (это период примерно от 50 до 10 тысяч лет до новой эры) человек учится рисовать, считать, создаёт первые объяснения мира и самого себя. В этот же период появляются и первые социальные формы организации людей (племенные и родовые союзы). Сразу нужно обратить внимание на необычность с современной точки зрения воззрений и видения, присущих людям архаической культуры. Вот характерный пример. В архаической культуре брачные отношения (ухаживание и любовь) отождествлялись с охотой, соответственно жених в архаической культуре понимался как охотник (стрелок излука), невеста — как дичь. В связи с этим сразу приходит на память сказка о царевне-лягушке. Ивану-царевичу нужно искать невесту, а он берёт лук и стрелы и идёт стрелять «в чисто поле» (то есть действует как охотник); подобравшая его стрелу лягушка становится его невестой. Специальное исследование этим отношениям посвятила культуролог Н. Ерофеева 86. Она приводит, в частности, такой текст из русской свадебной лирики:

Сера утица — кушанье моё, Чрезвычайно трудно, пишет Н. Ерофеева, понять, где кончается «охота» и начинается «свадьба». Так, в колядовом репертуаре славян широко распространена сюжетная ситуация, в которой «молодец охотится за ланью (серной, куницей, лисицей), которая оказывается девицей». В восточно-романской эпической поэме «Иоргован и дикая дева

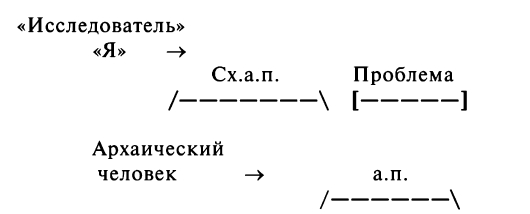

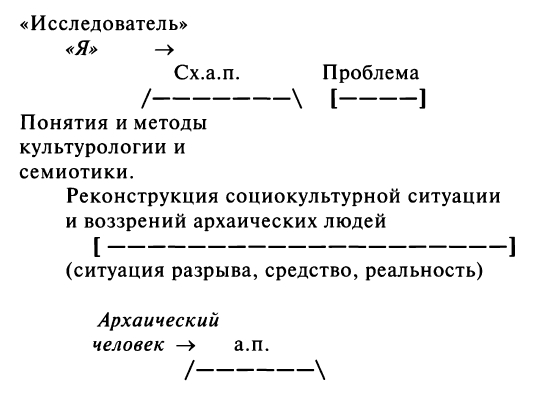

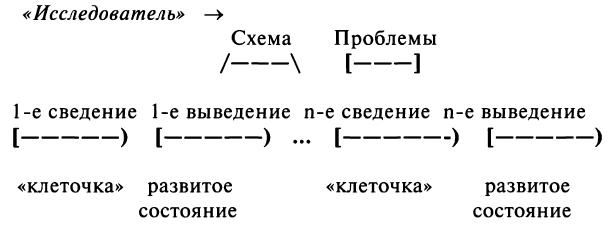

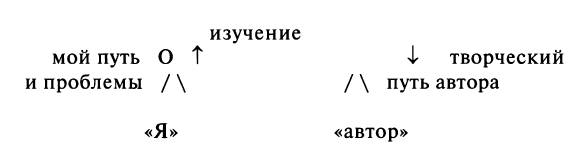

Н. Ерофеева приводит и лингвистические параллели. Так, в тюркских языках АТА — «самец», «отец» при корне AT — «стрелять»; AHA — «самка», «мать» при корне АН — «дичь». Таковы факты. Для нашей же темы они задают то, что можно назвать «формальной структурой» текста. Кроме того, задана проблема, ведь, действительно, непонятно, почему в архаической культуре понимались одинаково такие разные вещи, как брачные отношения и охота.  Здесь «Сх. А. П». обозначает — схема архаических представлений (она создана исследователем), «А. П». — архаические представления о любви и ухаживании. Рассмотрим теперь в предмете культурологии, как могли возникнуть данные представления о брачных отношениях и любви. Если иметь в виду культурное сознание человека, то главным для архаического человека являлось убеждение, что все люди, животные, растения имеют душу. Представление о душе у примитивных обществ (а они до сих пор находятся на стадии развития, соответствующей архаической культуре) примерно следующее. Душа — это тонкий, невещественный человеческий образ, по своей природе нечто вроде пара, воздуха или тени. Некоторые племена, отмечает классик культурологии Э. Тейлор, «наделяют душой всё существующее, даже рис имеет у даяков свою душу». В соответствии с архаическими представлениями, душа — это лёгкое, подвижное, неуничтожимое, неумирающее существо (самое главное в человеке, животном, растении), которое обитает в собственном жилище (теле), но может и менять свой дом, переходя из одного места в другое [112, Укажем одну из ситуаций, разрешение которой потребовало изобрести представление о душе. Архаический человек постоянно сталкивался с явлениями смерти, сновидений, обморока, болезни. Что они означали для всего коллектива, как в этих случаях нужно было действовать и поступать? Вопросы эти для коллектива были, несомненно, жизненно актуальными. Например, внешне сон, обморок и смерть похожи друг на друга, но, как мы сегодня понимаем, действие племени в каждом случае должно быть разным. Этнографические и культурологические исследования показывают, что эта ситуация была разрешена, когда сформировалось представление о «душе» (духах), которая может существовать в теле человека, как в материальной оболочке, выходить из тела и снова входить в него. В свете этих представлений смерть — это ситуация, когда душа навсегда покидает собственное тело, уходит из него, обморок и болезнь — временный выход души из тела (затем, когда душа возвращается, человек приходит в себя и выздоравливает), сновидения — появление в теле человека чужой души. Важно, что подобные представления подсказывают, что нужно делать в каждом случае: мёртвого будить или лечить бесполезно, зато душу умершего можно провожать в другую жизнь (хоронить), в то же время спящего или потерявшего сознание можно будить, чужую душу можно прогнать, а свою привлечь назад, помогая тем самым человеку очнуться от обморока или выздороветь и так далее. Во всех случаях, пишет Э. Тейлор, где мы говорим, что человек был болен и выздоровел, туземец и древний человек говорят, что он «умер и вернулся». Другое верование у тех же австралийцев объясняет состояние людей, лежащих в летаргии: «Их души отправились к берегам реки смерти, но не были там приняты и вернулись оживить снова их тела. Туземцы Фиджи говорят, что, если Представления о душе как лёгком, подвижном, неуничтожимом, неумирающем существе, обитающем в материальной оболочке (теле, предмете, рисунке, маске), могущем выходить из неё или входить в новые оболочки, со временем становятся самостоятельными предметами. Так, душу заговаривают, уговаривают, призывают, ей приносят дары и еду (жертву), предоставляют убежище (святилище, могилу, рисунок). Можно предположить, что с определённого момента развития архаического общества (племени, рода) представления о душе и духах становятся ведущими, с их помощью осознаются и осмысляются все прочие явления и переживания, наблюдаемые архаическим человеком. Например, часто наблюдаемое внешнее сходство детей и их родителей, зависимость одних поколений от других, наличие в племени тесных родственных связей, соблюдение всеми членами коллектива одинаковых правил и табу осознаются как происхождение всех душ племени от одной исходной души (человека или животного) основоположника племени, культурного героя, тотема. Поскольку души неуничтожимы, постоянно поддерживается их родственная связь с исходной душой и все души оказываются в тесном родстве друг с другом. Однако ряд наблюдаемых явлений «ставил» для архаического сознания довольно сложные задачи. Что такое, например, рождение человека; откуда в теле матери появляется новая душа — ребёнка? Или почему тяжело раненное животное или человек умирают, что заставляет их душу покинуть тело раньше срока? Очевидно, не сразу архаический человек нашёл ответы на эти вопросы, но ответ, нужно признать, был оригинальным. Откуда к беременной женщине, «рассуждал» архаический человек, приходит новая душа? От предка-основоположника племени. Каким образом он посылает её? «Выстреливает» через отца ребёнка; в этом смысле брачные отношения не что иное, как охота: отец — охотник, мать — дичь; именно в результате брачных отношений (охоты) новая душа из дома предка переходит в тело матери. Аналогичное убеждение: после смерти животного или человека душа возвращается к роду, предку племени. Кто её туда перегоняет? Охотник. Где она появится снова? В теле младенца, детёныша животного. На барельефе саркофага, найденного в Югославии, изображено древо жизни, на ветвях которого, очевидно, изображены кружочками души, рядом стрелок, прицеливающийся из лука в женщину с ребёнком на руках (судя по нашей интерпретации, это отец ребёнка), слева от этой сцены нарисован охотник на лошади, поражающий копьём оленя. Итак, описав социокультурную ситуацию и возможные воззрения архаических людей, На схеме данный метод можно представить так:  Может возникнуть принципиальный вопрос, почему для реконструкции я обратился именно к понятиям и методам культурологии и семиотики, причём можно заметить, что эти понятия и методы задаются и вводятся мной несколько иначе, чем другими исследователями. Отвечаю: такой подход предопределён традицией мышления (школы), из которой я вышел, а также моей собственной эволюцией творчества. Другими словами, я признаю, что приведённая реконструкция — это моя реконструкция, детерминированная тем видением, методологией и ценностями, которые я разделяю. Хочу обратить внимание на один важный момент. Реконструкция социокультурной архаической ситуации и воззрений архаических людей должна учитывать не только имеющиеся в научной литературе знания относительно архаического мира и гипотезы о строении архаической культуры, но также построенные (выявленные) исследователем схемы и проблемы. Действительно, при объяснении архаической любви я использовал, с одной стороны, выявленные мной схемы и проблему, с другой — исторический и культурологический материал, характеризующий архаическую культуру. Реконструкция социокультурной ситуации и воззрений должна наряду с прочим объяснять зафиксированное в схеме и проблемах видение людей, создавших исходный текст (в данном случае те тексты, где брачные отношения представлены как охота). Другой важный момент, существенно определяющий реконструкцию, — анализ генезиса изучаемого явления. Мой учитель Выступая с докладом о происхождении «Начал» Евклида, я пояснял использованный генетический метод реконструкции следующим образом. Представим, говорил я участникам семинара, что на Землю прилетели марсиане, которые хотят понять сущность пасхального кулича, который они видят за праздничным столом. Они могут описать строение кулича и даже поэкспериментировать с ним, например, разломить на части, извлечь изюм и прочее. Правильный ли они сделают вывод, что кулич — это рыхлая субстанция с вкраплениями изюма? С точки зрения человека, неправильный, ведь марсиане акцентировали внимание на совершенно случайных свойствах. Теперь, предположим, они увидели, как пекарь готовит кулич и что затем с ним делают. Марсиане видят, что сначала пекарь берёт воду, муку, яйца, соль, сахар, дрожжи, специи. Все это он тщательно смешивает, в результате получается тесто, совершенно непохожее на отдельные ингредиенты. Потом тесто ставят в тёплое место. Оно подходит, подымается. Затем пекарь лепит из теста кулич и ставит его в печь. Кулич печётся, тесто превращается в сдобу. Наконец, марсиане видят, как люди едят кулич. Дальше я задавал риторический вопрос, а не напоминает ли сущность изучаемого явления процесс создания кулича и его употребление. Только в случае с познанием изготовление заменяется генезисом. Итак, чтобы понять сущность сложного явления типа мышления или творчества, нужно реконструировать процесс его возникновения, проследить, какие этапы в своём развитии оно прошло, как его используют (этот этап называется «генетическим выведением» или «генетической проспекцией» [75; 132; 140]). Здесь логика создания вещи заменяется логикой развития, причём развитие понимается отчасти в искусственном, деятельностном, отчасти в естественном залоге. С одной стороны, развитие изучаемого явления понимается как процесс изобретения людьми знаков и других средств деятельности, с другой как собственно развитие явления, то есть как естественно-исторический процесс изменения, усложнения и перестройки деятельности, обусловленный объективными, не зависящими от человека факторами. В таком подходе к изучению любого явления в качестве одной из главных задач выступает определение его основных характеристик или, как говорил в Процедура генетического сведения сменяется процедурой генетического выведения, и дальше они чередуются друг с другом, позволяя уточнить каждый этап анализа, таким образом эти процедуры образуют, как говорят в методологии, «челночный процесс». На схеме намеченная структура мыслительной работы выглядит так: «Исследователь» —>  В дальнейшем я постараюсь реализовать следующую методологическую стратегию. В качестве объектов изучения и осмысления будут взяты произведения и другие тексты, в которых зафиксировано мышление и творчество ряда известных философов, учёных, эзотериков (исключение — вторая глава, где анализируется «безличное» мышление и творчество представителей древнего мира). Эти произведения и тексты будут использованы для реконструкции, с одной стороны, личности их создателей, с другой — особенностей их мышления и творчества. Безусловно, творчество мыслителя (автора произведения) можно изучать Например, я считаю, что, с одной стороны, автору нужно полностью доверять, втом смысле, что объяснению, или может быть описанию, подлежат его собственные представления и убеждения (то есть авторское видение). С другой — поскольку я не автор и решаю свои задачи, находясь в другой ситуации (и поэтому, по выражению М. Бахтина, в отличие от автора, обладаю позицией «вне находимости»), то обязан выявить (реконструировать) истинную интеллектуальную ситуацию, показать, что на самом деле делал автор. Впрочем, не надо заблуждаться по поводу «истинности» итого, что «на самом деле». И я тоже осуществляю всего лишь реконструкцию, однако по отношению к автору в рамках гуманитарной коммуникации обязан утверждать, что хотя автор имел в виду одно, на самом деле он совершал нечто другое. Ещё одно убеждение, вынесенное из практики моих исследований творчества самых разных мыслителей, состоит в том, что характер и особенности творчества определяются по меньшей мере двумя обстоятельствами: как бы внешними, независимыми от мыслителя факторами (влиянием на него культуры, образования, других мыслителей, ситуации, в которой он находится, доступным материалом и так далее) и сугубо внутренними факторами (присущими ему ценностями, пониманием способов решения проблем, особенностью реализации его личности и так далее). Далее, в установках и методологии мыслителей я различаю два основных подхода: гуманитарный и естественно-научный (см. подробнее [ Если вести речь о методе, то я обычно начинаю с гуманитарной проблематизации текстов, выявляя в них то, что непонятно, а также различные странности, противоречия и проблемы. Затем, чтобы объяснить все эти моменты, я пытаюсь встать по отношению к автору в заимствованную позицию и проимитировать его творчество. В отличие от положения самого автора, моя задача облегчена тем, что я знаю, к чему пришёл автор (для этого я анализирую тексты) и, отчасти, но только отчасти, как он шёл в своём творчестве. Другое отличие я не просто имитирую логику движения мысли автора, но параллельно рефлексирую её, то есть восстанавливаю, что автор делал на самом деле. Полученные на основе такой работы знания позволяют приступить к осмыслению и объяснению его творчества и мышления. При этом с самого начала обычно я решаю две связанные между собой задачи: стараюсь понять (осмыслить, объяснить) интересующего меня автора, его творческий и жизненный путь (для меня творчество автора — это неотъемлемый момент его жизненного пути) и лучше понять самого себя, разрешить На схеме двуединую задачу, которую я буду решать по отношению к изучаемому автору, можно изобразить так:  Представления, которые я получу в ходе изучения сообщений автора о его творчестве, в зависимости от употребления можно рассмотреть, с одной стороны, как схемы, помогающие мне организовать собственное сознание (это есть необходимое условие понимания автора), с другой — как особые средства решения своих проблем (на примере автора я могу лучше понять свои проблемы и ходы мысли), с третьей стороны, как исходные, пока ещё гипотетические знания о творчестве автора. На основе этих гипотетических знаний в дальнейшем могут быть получены уже истинные (в гуманитарном смысле слова) знания о мышлении и творчестве автора; для этого гипотетические знания нуждаются в дополнительном осмыслении, эмпирическом подтверждении, понятийном обосновании. Понятно, что в качестве схем и средств решения собственных проблем полученные представления должны быть правдоподобными и эффективными, причём главным образом для меня, но как гипотетические знания они должны быть общезначимыми и истинными. В последней главе будет дан генезис мышления уже безотносительно к творчеству отдельных авторов и итоговая характеристика творчества. | |

Оглавление | |

|---|---|

| |