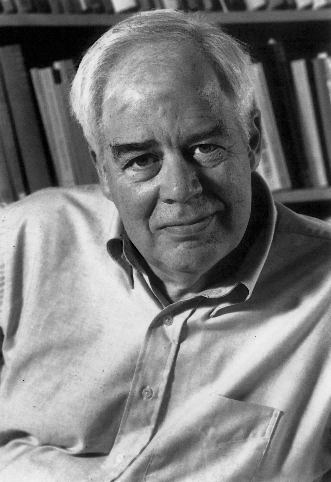

Ричард Рорти (Richard Rorty; | |

Предисловие переводчиковВ публикуемой работе Ричард Рорти применяет ряд приёмов, которые, даже при всём допустимом насилии над русским языком, не могут быть переведены с английского, но которые, тем не менее, существенны и помогают лучше понять позицию автора. Так например, Рорти употребляет местоимения женского рода там, где естественно ожидается мужской. Поэт, ироник, личность — «феминизированы» им. По отношению к ним употребляется только she. Местоимения мужского рода сохранены для метафизика, да И. В. Хестанова, Предисловие автора к русскому изданиюЛучше всего эта книга читалась бы как протест против доминирующих в современной философии кантианских предубеждений: как протест от имени юмианского натурализма, с одной стороны, и гегельянского историзма, с другой. В книге «Философия и зеркало природы» (1979) я доказывал, что Кант был той фигурой, которая сделала так называемые «основные проблемы современной философии» каноническими, а также тем, кто сделал возможным (и, действительно, необходимым) становление философии особой, профессионализированной, академической дисциплиной. В этой книге я утверждал, что лучше всего можно было бы посмотреть на то, что Густав Бергман окрестил «лингвистическим поворотом» в современной философии, как на попытку вновь заявить о проблематике кантовской «Критики чистого разума» скорее с точки зрения языка, чем с точки зрения опыта. Я настаивал, что философы языка, такие как Виллард ван Орман Куайн, Уилфрид Селларс и Дональд Дэвидсон, теперь показали нам, как разделаться с этой проблематикой, покончив с тем, что Дэвидсон называет «различием между схемой и содержанием» (и тем самым с последними остатками кантовского различения между спонтанностью и рецептивностью). В первых двух главах этой книги я развиваю дэвидсонианский, натуралистический подход к языку и сознанию, исходящий из допущения, что дарвинистское объяснение происхождения человека несовместимо с кантианским пониманием человеческого познания. Как я считаю теперь, аргументация этих глав могла бы быть усилена, если бы я привлёк работы Ричарда Хокинса и Дэниэла Деннета, в особенности аналогии, которые они проводят между биологической эволюцией (которая зависит от случайности генных мутаций), и эволюцией культуры (которая зависит от мутаций того, что Хокинс и Деннет называют «memes» — грубо говоря, метафор, стереотипов и тому подобного). [1] Эти аналогии кажутся мне очень полезной поддержкой натуралистической критики Дэвидсона кантианских остатков в современной философии сознания и языка Они также демонстрируют, как Юм (лишённый своего атомистического эмпиризма), и Гегель (лишённый своей идеалистической метафизики), могли бы объединиться против Канта. Однако, начиная с третьей главы от протеста против наследия кантовской первой Критики я обращаюсь к протесту против наследия его работ о нравственности. Эта часть книги предлагает понимание нравственного прогресса не как постепенного преодоления эгоизма с помощью разума, а как постепенное расширение нашей способности симпатизировать и доверять. Отправляясь от утверждения, что знаком нравственного прогресса является понижение значимости (amount) жестокости, я доказываю, что главным инструментом такого понижения является воображение. Я рассматриваю воображение как способность ставить себя на место личностей непохожих и стремлюсь доказать, что скорее роман, чем проповедь и философский трактат, является тем литературным жанром, который лучше всего развивает эту способность. Я предлагаю интерпретации романов Набокова и Оруэлла, выражающие ужас перед жестокостью, который разделяют оба автора. Я указываю, что в ходе этой попытки заменить кантианское понятие долженствования как центрального понятия нравственности, на юмовскую концепцию симпатии, мы избавляемся от различения между познанием, нравственностью и эстетикой, которое провёл Кант. С прагматической, анти-репрезентативистской точки зрения на природу убеждений, которую я разделяю с Дьюи, убеждения и желания (и интенциональные состояния вообще), являются характеристиками (habits) действия. Поэтому, нет никакого смысла проводить разграничение между убеждениями по поводу фактов и убеждениями по поводу ценностей, разграничения того рода, которые привыкли проводить репрезентативисты. Именно поэтому нет никакой надобности беспокоиться о том, где кончается научная попытка точной научной репрезентации мира и где начинается попытка изменения мира. Мы всегда пытаемся изменить мир, ибо все наши убеждения и желания составляют часть попытки придать такую форму окружающей среде, которая соответствовала нашим потребностям. Для прагматистов не может быть никакого напряжения между поиском истины и поиском счастья, ибо первый является просто разновидностью второго. Я доказываю, что некоторые задачи, выдвинутые кантовским трояким различением, могут быть лучше представлены посредством двух других различений. Первое различение — между относительно В введении к этой книге я говорю о том, что пытаюсь представить, на что будет похожа интеллектуальная жизнь, если мы прекратим пытаться объединить свою борьбу за личное совершенство — нашу потребность, как формулирует её Ницше, «стать тем, кем мы есть» — с нашими обязательствами перед другими. Один из примеров вреда, нанесённого этой попыткой объединения, представляет практика выбора между наукой и религией, которая казалась необходимой в XIX столетии. Одной из причин, почему Уильям Джеймс и Джон Дьюи первоначально развивали прагматистскую теорию истины, была необходимость доказать, что истинными убеждениями являются те, которые приводят к осуществлению наших целей, и что мы можем иметь столько же наборов убеждений, сколько у нас есть различных целей. Это означает, что может быть нет необходимости выбирать между набором убеждений, позволяющих нам предсказывать и контролировать поведение нашей окружающей среды, и набором убеждений, позволяющих нам сохранять мужество и придающих смысл нашим усилиям. В частности, может быть нет никакой надобности выбирать между верой в Бога и верой в Дарвина, даже если и есть потребность очистить нашу веру в Бога, связав её с особой космологией. Или, может быть нет никакой надобности выбирать между верой в Бога и утилитаристской этикой, хотя и есть потребность отвергнуть те элементы в традиционных религиях, которые предполагают, например, что бог предпочитает одну форму сексуального поведения другой и что его предпочтения должны насаждаться, даже за счёт человеческого счастья. Очищенная, либерализированная версия религии, полученная в результате такого подхода, отрицается многими традиционно верующими как «вовсе не религия». Для Джеймса и Дьюи, однако, это была та форма религиозной веры, которую стоило бы иметь [2]. Они не видели ничего плохого в совмещении религии и поэзии как способов личного совершенствования, вместо противопоставления религии науке как альтернативной попытке точно репрезентировать внутреннюю природу реальности. Они не соглашались с тем, что понимание поэзии как формы религии, либо религии как формы поэзии, порочила бы ту или другую. Для большинства интеллектуалов XX века скорее именно поэзия, а не религия, служила главным средством к приватному совершенству. Одно из оснований для отказа от кантовского троякого различения, упомянутого выше, сводится к тому, что оно порочит поэзию и литературу вообще, путём отнесения их к области, называемой «эстетическое». Я согласен с Дьюи и Хайдеггером, что эта область была одним из самых неудачных изобретений Канта. Я считаю одним из больших преимуществ прагматизма то, что он относится к искусству и литературе как к примерам того, что Хайдеггер называет «миро-разоблачением», а не как к областям культуры, которые должны подчиняться более «серьёзным» предприятиям науки и нравственности. Многое из того, о чём я говорю в этой книге, нацелено на то, чтобы разобраться, как выглядят вещи, если литература и искусство рассматриваются как центральные по отношению к стремлению к частному совершенству Этот прогресс достигает высшей точки не в философии, как думал Гегель, Рорти Ричард. Предисловие автораЭта книга основана на двух сериях лекций: на трёх Northcliffe Lectures, прочитанных в University College в Лондоне в феврале 1986 года, и четырёх Clark Lectures в Trinity College в Кембридже в феврале 1987 года. Слегка поправленные версии Northcliffe Lectures были опубликованы в London Review of Books весной 1986 года. Они были затем снова переработаны, чтобы войти в эту книгу в виде её трёх первых глав. Сокращённая версия седьмой главы о Набокове была представлена как Belitt Lecture в Bennington College и опубликована этим колледжем как Bennington Chapbook on Literature. Другие главы ранее не публиковались. Местами эта книга скользит по довольно тонкому льду, особенно в тех отрывках, где я предлагаю спорные интерпретации авторов, которых я касаюсь лишь кратко. Особенно это справедливо относительно моей трактовки Пруста и Гегеля — авторов, о которых я надеюсь однажды написать более подробно. Но в других местах этой книги лёд немного потолще. В примечаниях к этим частям я цитирую свои прежние работы о различных персонажах (например, о Дэвидсоне, Деннетте, Роулзе, Фрейде, Хайдеггере, Деррида, Фуко, Хабермасе), работы, которые, я надеюсь, подкрепят некоторые спорные положения, высказанные мной в этой книге. Большинство из процитированных отрывков будет перепечатано в двухтомном сборнике моих статей (предварительно озаглавленном Objectivity, Truth, and Relativism и Essays on Heidegger and Others), который готовится к публикации в Cambridge University Press. Я очень признателен Карлу Миллеру, Lord Northcliffe Professor of English Literature в University College и главному редактору London Review of Books за его приглашение прочитать лекции в University College, а также за его поддержку и консультацию. В равной мере я признателен директору и членам совета Trinity College, за их приглашение прочитать Clark Lectures и за их щедрое гостеприимство во время моего посещения Кембриджа. Я очень признателен трём учреждениями, которые предоставили мне возможность подготовить эти лекции: John D. and Catherine T. MacArthur foundation, Center of Advanced Study of the University of Virginia и Wissenschaftskolleg zur Berlin. Стипендия MacArthur Fellowship, которой я располагал с 1981 по 1986 год, позволила расширить круг моего чтения и письма. Директор Center for Advanced Study Декстер Уайтхед позволил мне организовать преподавание таким образом, чтобы максимально использовать возможности, которые предоставляет MacArthur Fellowship. Терпеливые и всегда готовые помочь сотрудники Wissenschaftskolleg — без сомнения, самая стимулирующая среда для учёных, которая когда-либо была создана, — сделали моё пребывание там в Как только я переработал и дополнил эти две серии лекций, постепенно придавая форму настоящей книге, я получил критические и полезные комментарии от друзей, любезно пожертвовавших своим временем, чтобы прочитать все растущую груду рукописей или их часть. Джеффри Стоут, Дэвид Бромвич и Бэрри Аллен спасли меня от многих грубых ошибок и сделали множество полезных предложений. Константин Коленда предложил мне радикально другой порядок тем. Чарльз Гвиньон, Дэвид Хайлей и Майкл Левинсон сделали ряд полезных советов непосредственно перед сдачей рукописи в издательство. Я благодарю их всех. Я благодарен также Юсебиа Истее, Лайеллу Ашеру и Мередит Гармон за секретарскую и редакторскую помощь, а также Нэнси Ландау за внимательный просмотр рукописи. Джереми Майнотт и Тереза Мур из Cambridge University Press всегда помогали и приободряли меня. Рорти Ричард. | |

Примечания | |

|---|---|

| |

Оглавление | |

| |