Popper К. R. Two Faces of Common Sense: An Argument for Commonsense Realism and Against the Commonsense Theory of Knowledge. // Popper K. R. Objective Knowledge. An Evolutionary Approach. — Oxford, Clarendon Press, 1979. Ch, 2. — | |||||||||||||||||||||||

1. Апология философииВ настоящее время совершенно необходимо извиняться за то, что ты в какой бы то ни было форме интересуешься философией. За исключением, быть может, нескольких марксистов, большая часть профессиональных философов, похоже, потеряли контакт с реальностью. А что до марксистов, то «марксисты до сих пор только объясняли марксизм; дело, однако, в том, чтобы изменить его» [34]. По моему мнению, величайшим скандалом в философии является то, что в то время как везде вокруг нас гибнет мир природы — и не только мир природы, — философы продолжают обсуждать, иногда умно, а иногда нет, вопрос о том, существует ли этот мир. Они погружаются в схоластику [35] в языковые головоломки, вроде того, существует ли разница между «бытием (being)» и «существованием (existing)». (Как Нечего и говорить, что антиинтеллектуальная позиция, столь распространённая среди национал-социалистов и вновь распространяющаяся среди разочарованных молодых людей, особенно студентов, ничем не лучше такого рода схоластики и — если это возможно — даже несколько хуже претенциозного и фальшивого, хотя иногда и блестящего пустословия философов и прочих интеллектуалов. Но только совсем немножко хуже, поскольку именно предательство интеллектуалов порождает в качестве ответной реакции антиинтеллектуализм. Если вы предлагаете молодым людям камень вместо хлеба, они взбунтуются, пусть даже при этом и перепутают булочника с метателем камней. При таких обстоятельствах приходится извиняться за то, что ты философ, и особенно за попытку вновь высказать (как это собираюсь сделать я, пусть даже лишь мимоходом) то, что должно бы быть тривиальностью — что такое реализм, а именно тезис о реальности мира. Что я могу сказать в своё извинение? Вот что. У всех у нас есть своя философия, знаем мы о том или нет, и эти наши философии немногого стоят. Однако воздействие наших философий на наши поступки (acts) и на нашу жизнь часто бывает опустошительным. Поэтому необходимо попытаться улучшить наши философии с помощью критики. Это единственное извинение продолжающегося существования философии, которое я могу предложить. 2. Ненадёжный исходный пункт: здравый смысл и его критикаНаука, философия, рациональное мышление — все они должны начинать со здравого смысла. Дело не в том, что здравый смысл может служить надёжным исходным пунктом: термин «здравый смысл», который я здесь использую, — очень расплывчатый уже потому, что он обозначает весьма расплывчатую и изменчивую вещь — часто адекватные, или верные (true), но часто неадекватные, или ложные, инстинкты или мнения множества людей. Как может такая расплывчатая и ненадёжная вещь, как здравый смысл, послужить нам исходным пунктом? Я отвечаю: потому что мы не стремимся (как например Декарт, Спиноза, Локк, Беркли или Кант) построить на этих «основаниях» надёжную систему. Любое множество предположений (assumptions) нашего здравого смысла — совокупность их можно назвать фоновым знанием (background knowledge) здравого смысла, — с которого мы начинаем, можно в любой момент поставить под вопрос и подвергнуть критике; и часто в результате успешной критики это предположение отвергается (например теория о том, что Земля плоская). В этом случае здравый смысл либо претерпевает соответствующее исправление, либо мы выходим за его пределы и заменяем его теорией, которая то или иное время может казаться некоторым людям более или менее «безумной». Если для понимания такой теории нужна достаточно длительная подготовка, может оказаться, что она так никогда и не будет усвоена здравым смыслом. Однако даже Итак, мы начинаем со смутного исходного пункта и строим наше знание на ненадёжных основаниях. Вместе с тем мы можем двигаться вперёд и иногда, после некоторой критики, можем увидеть, что мы были неправы; мы можем учиться на своих ошибках, на понимании того, что мы допустили ошибку. (Кстати, позднее я попытаюсь показать, что здравый смысл особенно сбивает нас с толку в теории познания. Дело в том, что существует теория познания, присущая здравому смыслу — ошибочная теория о том, что мы приобретаем знание о мире, открывая глаза и глядя на него или — в более общем виде — путём наблюдения). Итак, мой первый тезис состоит в том, что нашим исходным пунктом является здравый смысл, а главным орудием при продвижении вперёд — критика. Этот тезис, однако, сразу же порождает затруднение. Говорят, что если мы хотим критиковать некоторую теорию, скажем Т 1, независимо от того, основана она на здравом смысле или нет, то нам нужна некоторая другая теория Т2, которая обеспечила бы нам необходимый базис, или исходный пункт, или фон (background), для критики Т 1. Только в очень особом случае, когда мы можем показать, что Т 1 противоречива (этот случай называется «имманентной критикой», при которой мы используем Т 1, чтобы показать, что Т 1 ложна), мы можем действовать иначе, а именно — показать, что из Т 1 вытекают абсурдные следствия. Я думаю, что такая критика метода критики несостоятельна (invalid). (Она сводится к тому, что всякая критика должна быть либо «имманентной», либо «трансцендентной», и что в случае «трансцендентной критики» мы не действуем критически, поскольку вынуждены догматически принять истинность Т2). На самом деле имеет место следующее. Если мы чувствуем, что нам следует подвергнуть критике теорию Т 1, которую мы предполагаем непротиворечивой, нам нужно либо показать, что из Т 1 вытекают непреднамеренные и нежелательные следствия (неважно, если они не являются логически противоречивыми), либо показать, что существует конкурирующая теория Т2, несовместимая с Т 1 и имеющая, как мы стараемся показать, определённые преимущества перед Т 1. Это всё, что нам нужно;: поскольку нам даны две конкурирующие теории, у нас уже есть простор для критического, или рационального, обсуждения — мы можем изучать следствия из наших теорий, прежде всего стараясь обнаруживать их слабые места, то есть следствия, которые, по нашему мнению, могут быть ошибочными. Такого рода критическое, или рациональное, обсуждение может иногда привести к очевидному поражению одной из этих теорий, хотя чаще всего оно лишь помогает обнаружить слабости обеих и тем самым провоцирует нас придумать ещё Фундаментальной проблемой теории познания является прояснение и исследование процесса, посредством которого, как здесь утверждается, наши теории могут расти и продвигаться вперёд. 3. Сравнение с альтернативными подходамиТо, что я говорил до сих пор, может показаться тривиальным. Чтобы слегка заострить мою позицию, я очень кратко сравню её с другими подходами. Декарт, возможно, первый сказал, что всё зависит от надёжности нашего исходного пункта. Чтобы сделать этот исходный пункт действительно надёжным, он предложил метод сомнения — принимать только то, что абсолютно несомненно. После этого он начал с собственного существования, которое казалось ему несомненным, поскольку даже сомнение в своём собственном существовании, Я, конечно, не более скептичен в отношении своего собственного существования, чем был Декарт в отношении своего. Однако я также думаю (как и Декарт), что я скоро умру и что это не составит большой разницы для мира, если не считать двух-трёх моих друзей. Ясно, что вопросы собственной жизни и смерти имеют определённое значение, но я выдвигаю предположение (с которым, я думаю, Декарт согласился бы), что моё собственное существование придёт к концу без того, чтобы с ним кончилось и существование мира. Это взгляд здравого смысла, и это центральный тезис того, что можно назвать «реализмом». (Несколько дальше реализм будет обсуждён более подробно). Я признаю, что вера (belief) в своё собственное существование очень сильна. Однако я не признаю, что она может вынести тяжесть чего-либо подобного зданию картезианства: как стартовая платформа она слишком узка. Не думаю я, кстати, что она и столь несомненна, как думал Декарт (в чём его можно извинить). В замечательной книге Хью Раутледжа «Эверест 1933» можно прочесть о Кипе — одном из шерпов, который поднялся выше, чем ему следовало: «Помутившийся ум бедняги Кипы никак не мог расстаться с представлением, что он умер» [36]. Я не утверждаю, что представление бедного Кипы соответствовало здравому смыслу или даже было разумным, но оно бросает тень сомнения на ту непосредственность (directness) и несомненность (indubitability), о которых говорил Декарт. Во всяком случае я не претендую на подобную несомненность (certainty), хотя охотно признаю, что верить в существование твоего собственного мыслящего существа соответствует самому что ни на есть здравому смыслу. Я ставлю под сомнение не истинность декартова исходного пункта, а его достаточность для того, что хочет на нём построить Декарт, в частности его предполагаемую несомненность (indubitability). Локк, Беркли и даже «скептик» Юм, как и их многочисленные последователи, в особенности Рассел и Мур [37], разделяли взгляд Декарта, согласно которому субъективный опыт (experiences) особенно надёжен и потому пригоден в качестве устойчивого исходного пункта или основания, однако они опирались в основном на опыт, связанный с наблюдениями (experiences of an observational character). А Рид, с которым я разделяю приверженность реализму и здравому смыслу, думал, что у нас есть некое в высшей степени прямое, непосредственное восприятие внешней, объективной реальности. В противовес этому я предполагаю, что в нашем опыте нет ничего прямого или непосредственного; нам приходится узнать (learn), что у нас есть «я (self)», протяжённое во времени и продолжающее существовать даже во время сна и полной бессознательности, и нам приходится узнать о нашем собственном теле У нас есть основания предполагать, что наша способность декодировать имеет наследственную основу. Вместе с тем, мы иногда совершаем ошибки при декодировании, особенно в период обучения, но также и позже, особенно в необычных ситуациях. Непосредственность и прямота хорошо усвоенного процесса декодирования не гарантируют его безупречности; в нём нет никакой абсолютной несомненности, хотя до сих пор этот процесс, похоже, работал достаточно хорошо для большинства практических потребностей. От поиска несомненности как надёжной основы знания надо отказаться. Итак, я смотрю на проблему знания и познания (knowledge) не так, как мои предшественники. Надёжность и оправдание притязаний на знание — не моя проблема. Моя проблема — это рост знания: в каком смысле можем мы говорить о росте, или прогрессе, знания и как можем мы его достигнуть? 4. РеализмРеализм — существенная черта здравого смысла. Здравый смысл различает видимость, или кажимость (appearance), и реальность (reality) (Это можно проиллюстрировать такими примерами, как: «Сегодня воздух так чист, что горы кажутся ближе, чем на самом деле» или «Кажется, что он делает это без всяких усилий, но он признался мне, что испытывает напряжение почти невыносимое»). Вместе с тем здравый смысл признает также, что видимость (например, отражение в зеркале) имеет своего рода реальность; иными словами, может быть поверхностная реальность (surface reality), то есть видимость, и глубинная реальность (depth reality). Более того, есть разного сорта реальные вещи. Самый очевидный сорт — съедобные вещи (я предполагаю, что именно они создают основу для чувства реальности) или же объекты, оказывающие нам большее сопротивление (objectum — то, что стоит на пути нашего действия), такие как камни, деревья или люди. Есть много и совсем других сортов реальности — таких как наше субъективное декодирование нашего восприятия (experience) еды, камней, деревьев и человеческих тел. Вкус и вес еды и камней имеют реальность уже иного сорта, так же как и свойства деревьев и человеческих тел. Примерами других сортов в этой многосортной Вселенной могут служить зубная боль, слово, язык, правила уличного движения, роман, решение правительства; верное (valid) или неверное (invalid) доказательство; возможно, также силы, силовые поля, предрасположенности (propensities), структуры и, наконец, регулярности (В этих своих замечаниях я оставляю совершенно открытым вопрос о том, каким образом эти разные сорта объектов могут соотноситься друг с другом). 5. Аргументы за реализмВыдвигаемый мной тезис состоит в том, что реализм нельзя ни доказать (is not demonstrable), ни опровергнуть (not refutable). Как и все, выходящее за пределы логики и конечной арифметики, реализм недоказуем; при этом эмпирические теории опровержимы [38] а реализм даже не опровержим (он разделяет эту неопровержимость со многими другими философскими, или «метафизическими», теориями, и особенно с идеализмом). Однако его можно аргументировать, и аргументы за него явно перевешивают. Здравый смысл безусловно стоит на стороне реализма. Были, конечно, ещё до Декарта — собственно говоря, со времён Гераклита — немногочисленные намёки на то, что наш обычный мир, быть может, есть только наш сон (dream), но даже Декарт и Локк были реалистами. Философская теория, всерьёз конкурирующая (competing with) с реализмом, появилась только начиная с Беркли, Юма и Канта [39]. Кстати, Кант даже сформулировал доказательство в пользу реализма, но это было неверное доказательство, и мне кажется важным, чтобы мы ясно понимали, почему никакого верного доказательства правоты реализма получить нельзя. В своей простейшей форме идеализм утверждает: мир (включая моих нынешних слушателей) — всего лишь мой сон. Ясно, что эта теория (пусть вы и знаете, что она ложна) неопровержима: что бы вы, мои слушатели, ни делали, чтобы убедить меня в своей реальности, — заговорили бы со мной, написали мне письмо или, быть может, отвесили мне пинка, — всё это не может приобрести силу опровержения; я просто буду продолжать говорить, что мне снится, что вы говорите со мной, что я получил письмо или почувствовал пинок. (Можно было бы сказать, что все эти ответы, каждый Таким образом идеализм неопровержим, а это означает, конечно, что реализм недоказуем. Вместе с тем я готов признать, что реализм не только недоказуем, но — как и идеализм — также и неопровержим: никакое поддающееся описанию событие и никакой мыслимый опыт не могут рассматриваться как эффективное опровержение реализма [40]. Так что в этом вопросе, как и во многих других, нет решающих аргументов. Однако есть аргументы в пользу реализма или, точнее, против идеализма.

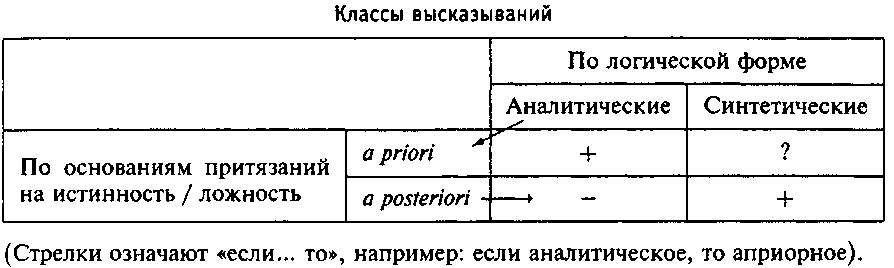

Подводя итоги, я предлагаю принять реализм как единственную осмысленную (sensible) гипотезу — как предположение, которому никогда ещё не было предложено осмысленной альтернативы. Я не хочу быть догматичным по этому поводу, как и по любому другому. Мне кажется, однако, что я знаю все эпистемологические аргументы (они в основном субъективистские), предлагавшиеся в пользу альтернатив реализма, таких как позитивизм, идеализм, феноменализм, феноменология и так далее, и хотя я не враг обсуждения философских измов, я считаю все философские аргументы, какие (насколько мне известно) выдвигались в пользу перечисленных мной измов, очевидно ошибочными. Большая их часть является результатом ошибочного стремления к несомненности (certainty), к надёжным основаниям, на которых можно строить наше знание. И все они — типичные «ошибки философов» в худшем смысле этого слова: они являются производными от ошибочной, хотя и основанной на здравом смысле, теории познания, не выдерживающей сколько-нибудь серьёзной критики. (Для здравого смысла характерно то, что он проваливается, будучи применён к самому себе; см. раздел 12 этой главы). В заключение этого раздела я приведу мнения двух человек, которых я считаю величайшими людьми нынешнего времени — Альберта Эйнштейна и Уинстона Черчилля. Эйнштейн писал: «Я не вижу никакой «метафизической опасности» в нашем принятии вещей, то есть объектов физики… вместе с относящимися к ним пространственно-временными структурами» [44]. Таково было мнение, к которому пришёл Эйнштейн после тщательного и вполне благожелательного анализа блестящей попытки Бертрана Рассела опровергнуть наивный реализм. Взгляд Уинстона Черчилля на эту проблему очень характерен и, я думаю, составляет вполне справедливый комментарий к философии, которая с тех пор могла сменить цвет, перейдя на противоположную сторону палаты ( «Я всегда опирался на следующий аргумент, который я придумал для себя много лет назад… [Вот] это великое Солнце, существование которого, похоже, не имеет никаких других оснований, кроме наших физических чувств. Но, к счастью, существует способ совершенно независимо от наших физических чувств проверить реальность Солнца… астрономы… предсказывают с помощью [математики и] чистого разума, что в определённый день по диску Солнца пройдёт чёрное пятно. Вы… смотрите, и ваше чувство зрения немедленно (непосредственно — immediately) говорит вам, что ваши расчёты оправдались. В военной картографии это называется взять «кросс-пеленг». Мы получили независимое свидетельство реальности Солнца. Когда мои метафизические друзья говорят мне, что данные, на основе которых астрономы производили свои вычисления, с необходимостью были первоначально получены через показания их чувств, я говорю «нет». Они могли бы, по крайней мере в теории, быть получены с помощью автоматических вычислительных машин, приводимых в действие падающим на них светом без всякого участия человеческих чувств на каком бы то ни было этапе… Я… вновь решительно утверждаю… что Солнце реально, и что оно горячее — на самом деле горячее, как ад, и что если метафизики в этом сомневаются, то пусть отправятся туда и посмотрят сами» [45] Я мог бы добавить, что считаю аргумент Черчилля, особенно те наиболее важные его фрагменты, которые я выделил курсивом, не только обоснованной (valid) критикой идеалистических и субъективистских аргументов, но и самым философски здравым и самым изобретательным доводом против субъективистской эпистемологии из всех мне известных. Я не знаю ни одного философа, который не проигнорировал бы этого аргумента (кроме некоторых моих студентов, чьё внимание Конечно, аргумент Черчилля — это всего лишь превосходное опровержение обманчивых (specious) аргументов субъективистов — он не доказывает правоты реализма. Ведь идеалист всегда может сказать, что ему или нам весь этот спор просто, вместе с вычислительными машинами и всем прочим просто снится. Однако этот аргумент я считаю глупым 6. Замечания об истинностиНашей главной заботой в философии Однако поиск истины возможен только, если мы говорим ясно и просто и избегаем ненужных технических приёмов и усложнений. На мой взгляд, стремление к ясности и прозрачности — нравственный долг всех интеллектуалов: отсутствие ясности — грех, претенциозность — преступление (Важна также и краткость, с учётом «публикационного взрыва», но она не столь существенна, а иногда несовместима с ясностью). Часто мы неспособны оказаться на высоте этих требований и не умеем высказываться ясно и понятно, но это лишь показывает, что все мы не так уж хороши как философы. Я принимаю основанную на здравом смысле теорию (защищавшуюся и уточнённую Альфредом Тарским [46]), согласно которой истинность есть соответствие фактам (или действительности) или, точнее, теория истинна, если и только если она соответствует фактам. Уделим некоторое место техническим деталям, которые благодаря Тарскому теперь уже стали почти тривиальными: в его теории истинность и ложность рассматриваются по существу как свойства, или классы, высказываний (statements), то есть (недвусмысленно сформулированных) теорий или пропозиций (propositions) (или «осмысленных (meaningful) предложений») [47] некоторого языка Lm (например, немецкого), о котором мы можем вполне свободно говорить на другом языке Lm, называемом метаязыком. Фразы на Lm, которые тем или иным образом относятся к L1, можно назвать «метаязыковыми». Итак, пусть Р сокращённо обозначает одно из русских (В оригинале речь идёт, разумеется, об английском языке. — Введём теперь следующее общее правило: если P — высказывание, то p — сокращённое обозначение положения дел, описываемого высказыванием P. Тогда мы можем в более общем виде сказать: Фраза P языка-объекта есть высказывание, соответствующее фактам, если и только если p. По-русски нам следовало бы сказать, что Р истинно в L1 или «Р истинно в немецком языке». Тем не менее, истинность не определяется относительно языка: ведь если Р1 — высказывание произвольного языка L1, а Р2 есть высказывание произвольного языка L2, то имеет место следующее: если Р2 есть перевод P1 с L1 на L2, то P1 и Р2 должны быть либо оба истинны, либо оба ложны — они должны иметь одно и то же значение истинности. И далее, если язык достаточно богат, чтобы содержать операцию отрицания [48], то мы можем сказать, что для каждого ложного высказывания он содержит истинное высказывание (Таким образом, мы знаем, что, грубо говоря, в каждом языке, имеющем операцию отрицания, есть столько же истинных высказываний, сколько и ложных). Теория Тарского, в частности, делает ясным, какому именно факту соответствует высказывание Р, если оно вообще соответствует какому-нибудь факту, — именно, тому факту, что p. Она также решает проблему ложных высказываний: ложное высказывание Р ложно не потому, что оно соответствует некоей странной сущности (entity) вроде Хотя потребовался гений Тарского, чтобы прояснить кратко изложенные здесь принципы построенной им теории истины, сегодня действительно стало совершенно ясным, что если мы хотим говорить о соответствии высказывания факту, нам нужен метаязык, на котором мы можем высказать (state) тот факт (или предполагаемый факт), о котором говорится в рассматриваемом высказывании (используя Поскольку мы можем таким образом для каждого высказывания языка L1 сформулировать (state) условия, при которых оно соответствует фактам, мы можем дать чисто словесное, но соответствующее здравому смыслу [49] определение: высказывание истинно, если и только если оно соответствует фактам. Это, как указывает Тарский, есть объективное (objectivist), или абсолютное (absolutist), понятие истины. Однако оно абсолютное не в том смысле, что позволяет нам высказываться с «абсолютной несомненностью или уверенностью» — ведь оно не даёт нам критерия истинности. Напротив, Тарский сумел доказать, что, если L1 достаточно богат, (например, если он содержит арифметику), то не может существовать общего критерия истинности. Таким образом, критерий истинности может существовать только в крайне бедных искусственных языках (Этим Тарский обязан Гёделю). Итак, идея истины абсолютная, но мы не можем притязать на абсолютную несомненность: мы — искатели истины, но не обладатели ей [50] 7. Содержание, истинностное содержание и ложностное содержаниеЧтобы пояснить, что мы делаем, когда ищем истину, мы должны хотя бы в некоторых случаях быть способны указывать основания (reasons) интуитивного притязания на то, что мы подошли ближе к истине, или что некоторая теория Т1 сменилась новой теорией, скажем Т2, потому что Т2 больше похожа на истину, чем Т1. Представление о том, что теория Т1 может быть дальше от истины, чем теория Т2, так что Т2 является лучшим приближением к истине (или попросту лучшей теорией), чем Т1, использовалось интуитивно многими философами, в том числе и мной. И точно так же, как понятие истины рассматривалось как подозрительное многими философами (и, как это стало ясно из рассмотрения Тарским семантических парадоксов, не без основания, с тем же подозрением смотрели и на понятия лучшего приближения, или аппроксимации, к истине, близости к истине или (как я это назвал) большей «правдоподобности (verisimilitude) .» теорий. Чтобы снять эти подозрения, я предложил логическое понятие правдоподобности, используя сочетание двух понятий, первоначально введённых Тарским: (а) понятие истины Любое высказывание имеет содержание, или класс следствий, — класс всех тех высказываний, которые из него следуют (Мы можем, вслед за Тарским, описать класс следствий тавтологических высказываний как нулевой класс, так что тавтологические высказывания имеют нулевое содержание). И каждое содержание содержит подсодержание, состоящее из всех его истинных следствий, и только из них. Класс всех истинных высказываний, следующих из данного высказывания (или принадлежащих данной дедуктивной системе) и не являющихся тавтологиями, можно назвать его истиностным содержанием (truth content). Истинностное содержание тавтологий (логически истинных высказываний) равно нулю: оно состоит только из тавтологий. Все остальные высказывания, включая и все ложные высказывания, имеют ненулевое истинностное содержание. Класс ложных высказываний, вытекающих из данного высказывания, — подкласс его содержания, состоящий в точности из тех высказываний, которые ложны, — можно было бы назвать (как бы из вежливости) его «ложностным содержанием», однако он не имеет характерных свойств «содержания», или класса следствий по Тарскому. Это не дедуктивная система в смысле Тарского, поскольку из любого ложного высказывания можно логически вывести истинные высказывания (Дизъюнкция ложного и любого истинного высказывания — пример одного из тех высказываний, которые являются истинными и следуют из ложного высказывания). В оставшейся части этого раздела я намереваюсь разъяснить интуитивные идеи (ideas) истинностного содержания и ложностного содержания несколько более подробно, чтобы подготовить читателя к более развёрнутому обсуждению идеи правдоподобности. Дело в том, что правдоподобность высказывания будет определена как возрастающая сростом его истинностного содержания и убывающая с ростом его ложностного содержания. При этом я буду широко использовать идеи Альфреда Тарского, особенно его теорию истины и его теорию классов следствий и дедуктивных систем (обе эти теории рассматриваются в примечании 18 к этому разделу; более подробное рассмотрение этого вопроса см. в Есть возможность так определить ложностное содержание некоторого высказывания а (отличное от класса ложных высказываний, следующих из a), Будем называть содержание, или класс следствий, высказывания а именем «А» (так что в общем случае X есть содержание высказывания x). Будем вместе с Тарским называть содержание логически истинного высказывания именем «L». L есть класс всех логически истинных высказываний: он есть общее содержание всех содержаний и всех высказываний. Мы можем сказать, что L есть нулевое содержание. Релятивизируем теперь идею содержания, так чтобы мы могли говорить об относительном содержании высказывания а при данном контексте Y, и будем обозначать это относительное содержание символом « Мы сразу же видим, что если A есть содержание высказывания a, то при релятивизированном способе записи Более интересным случаем относительного содержания предположения (conjecture) а является случай a, Bt, где Bt — наше фоновое знание в момент времени t, то есть знание, которое в момент t принимается без обсуждения. Мы можем сказать, что в новом предположении а интересным является прежде всего его относительное содержание а, B, то есть та часть содержания а. В (Здесь точка «». между Теперь мы можем определить ложностное содержание высказывания а, которое мы обозначим АF, как содержание высказывания а при данном истинностном содержании а (то есть пересечении АT между А

Определённое таким образом АF отвечает нашим пожеланиям, или требованиям, адекватности: a) AF есть содержание, пусть даже только относительное содержание; в конце концов, абсолютные содержания — это тоже относительные содержания, если дана логическая истина (или в предположении, что L логически истинно); b) АF содержит все ложные высказывания, следующие из а, поскольку это дедуктивная система высказываний, которые следуют из а, принимая истинные высказывания за наш (относительный) ноль; с) Ар не «содержит» никаких истинных высказываний в том смысле, что его истинные высказывания рассматриваются не как содержание, а как его (относительное) нулевое содержание. Содержания иногда логически сравнимы, а иногда нет; они образуют частично упорядоченную систему — упорядоченную отношением включения, точно так же как высказывания образуют систему, частично упорядоченную отношением следования (entailment). Абсолютные содержания А Если X есть финитно аксиоматизируемое содержание, или дедуктивная система, то существует высказывание x такое, что X есть содержание x. Таким образом, если Y — финитно аксиоматизируемо, мы сможем написать:

В этом случае можно видеть, что Аналогичные соображения показывают, что а, Ви с, D будут сравнимы, если

Где есть сложение дедуктивных систем по Тарскому: если обе аксиоматизируемы, Таким образом, сравнимость будет достаточно редкой в этой частично упорядоченной системе. Однако есть способ показать, что эта частично упорядоченная система может быть «в принципе» — то есть без противоречия — линейно упорядочена. Этим способом является применение формальной теории вероятностей. (Я утверждаю здесь только её применимость к аксиоматизируемым системам, но не исключено, что её можно расширить и на неаксиоматизируемые системы; см. также Мы можем написать «p (

(читается как «вероятность x при условии Y») и применить формальную систему аксиом для относительной вероятности, которую я изложил в других местах (например, в моей L. Sc. D., Новые приложения

И хотя мы обычно не имеем в нашем распоряжении достаточной информации для решения вопроса о том, имеет ли место

Мы можем утверждать, что по крайней мере одно из этих отношений должно иметь место. В результате всего этого мы можем сказать, что истинностные содержания и ложностные содержания могут быть в принципе сравнимы с помощью исчисления вероятностей. Как я неоднократно показывал, содержание А высказывания а будет тем больше, чем меньше логическая вероятность p (а) или

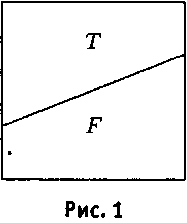

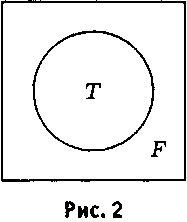

Или (абсолютное) содержание а, а также относительные меры

То есть относительное содержание а при условии, соответственно, b или B. (Если B аксиоматизируемо, то мы, конечно, сразу же получаем ct (

Теперь в нашем распоряжении есть средства для определения (мер) истинностного содержания ctT (a) и ложностного содержания ctF (a):

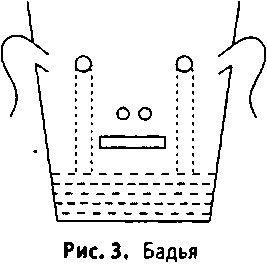

Где AT, как и раньше, есть пересечение А и системы, в смысле Тарского, всех истинных высказываний; и

То есть ложностное содержание (его мера) есть относительное содержание (его мера) а при данном АT — истинностном содержании а. Другими словами, это есть степень, в которой а выходит за пределы тех высказываний, 8. Замечания о правдоподобностиС помощью сформулированных в предшествующем разделе идей мы можем теперь чётче разъяснить то, что мы интуитивно понимаем под правдоподобностью (verisimilitude). Говоря интуитивно, теория Т1 менее правдоподобна, чем теория Т2, если и только если: а) их истинностные содержания и их ложностные содержания (или их меры) сравнимы, и либо b) истинностное содержание, но не ложностное содержание, у Т1 меньше, чем соответствующее содержание В общем виде мы можем сказать, что только конкурирующие теории — такие как теории гравитации Ньютона и Эйнштейна — интуитивно сравнимы с точки зрения их (неизмеренного) содержания. Вместе с тем существуют и конкурирующие теории, не сравнимые друг с другом. Интуитивную сравнимость содержания теорий Ньютона (N) и Итак, мы можем интуитивно сравнить содержания этих двух теорий и увидеть, что теория Эйнштейна имеет большее содержание. (Можно показать, что этот интуитивный результат подтверждается мерами содержания Таковы некоторые из преимуществ (логически) более сильной теории, то есть теории с большим содержанием, существующих даже до того, как эта теория была проверена. Они делают её потенциально лучшей теорией, более вызывающей теорией. При этом более сильная теория, то есть теория с более богатым содержанием, будет в то же время иметь большую правдоподобность, если только её ложностное содержание не будет также больше. Это утверждение образует логическую основу метода науки — метода смелых предположений и попыток их опровержения. Теория тем более дерзка, чем больше её содержание. Такая теория также является и более рискованной: начнём с того, что она с большей вероятностью может оказаться ложной. Мы пытаемся найти её слабые места, опровергнуть её. Если нам не удастся опровергнуть её или если найденные нами опровержения окажутся в то же время опровержениями и более слабой теории, которая была предшественницей более сильной [55], тогда у нас есть основания заподозрить или предположить, что более сильная теория имеет не больше ложностного содержания, нежели её более слабая предшественница, и, следовательно, что она имеет большую степень правдоподобности. 9. Правдоподобность и поиск истиныВозьмём квадрат, представляющий класс всех высказываний, и разделим его на две равные подобласти — истинных высказываний (T) и ложных высказываний (F):  Изменим теперь немного нашу диаграмму, собрав класс истинных высказываний вокруг центра квадрата.  Задача науки, говоря метафорически, — покрывать попаданиями как можно большую часть мишени (T), то есть области истинных высказываний, и как можно меньшую часть области ложности (F), выдвигая теории или предположения, которые кажутся нам многообещающими. Очень важно, чтобы в качестве предположений (conjectures) мы пытались выдвигать истинные теории. Однако истинность — не единственное важное свойство наших предположительных теорий, поскольку мы не очень заинтересованы в том, чтобы предлагать тривиальности или тавтологии. «Все столы — столы», несомненно, истина — более несомненная истина, чем ньютоновская или эйнштейновская теория тяготения, но она интеллектуально не волнует. Вильгельм Буш

Интереснее безмерно Другими словами, мы ищем не просто истину — мы ищем интересную и просвещающую истину, мы ищем теории, предлагающие решения интересных проблем. Если это вообще возможно, то мы ищем глубокие теории. Мы не просто пытаемся попасть в точку внутри нашей мишени T, мы хотим покрыть как можно более широкую и интересную область нашей мишени. Дважды два четыре, хотя это и истинно, не является в том смысле, который мы здесь имеем в виду, «хорошим приближением к истине» просто потому, что сообщает слишком малую часть истины, чтобы покрыть цель науки или даже её существенную часть. Теория Ньютона является гораздо «лучшим приближением к истине», даже если она ложна (что правдоподобно), в силу громадного количества интересных и информативных истинных следствий, которые она содержит: её истинностное содержание очень велико. Существует бесконечное число истинных высказываний, и они имеют очень разную ценность (value). Один из способов их оценки — логический: мы оцениваем размер, или меру, их содержания (которое в случае истинных высказываний — но не ложных высказываний — совпадает с их истинностным содержанием). Высказывание, передающее больше информации, имеет большее информативное, или логическое, содержание — это лучшее (из двух сравниваемых) высказывание. Чем больше содержание истинного высказывания, тем лучше оно как приближение к нашей цели Tt то есть к истине (точнее, к классу всех истинных высказываний). Ведь мы стремимся узнать не только то, что столы — это столы. Когда мы говорим о подходе, или приближении, к истине, мы имеем в виду «ко всей истине», то есть ко всему классу истинных высказываний — классу T. Если высказывание ложно, ситуация аналогична. Всякое недвусмысленное высказывание истинно или ложно (хотя мы можем и не знать, какая из этих двух возможностей фактически имеет место). Логика, которую я использую [57], имеет только эти два истинностные значения, и третьей возможности не дано. Однако одно ложное высказывание может показаться ближе к истине, чем другое ложное высказывание: «Сейчас 9.45 утра» кажется ближе к истине, чем «Сейчас 9.40 утра», если это замечание высказано в 9.48. Однако в такой форме наше интуитивное впечатление ошибочно: эти два высказывания несовместимы и, следовательно, несравнимы (если только мы не введём меру вроде ct). Но в этой ошибочной интуиции кроется зерно истины: если мы заменим эти два высказывания интервальными высказываниями (см. следующий раздел), то первое действительно будет ближе к истине, чем второе. Мы можем действовать следующим образом: первое высказывание заменяем высказыванием «Сейчас время между 9.45 и 9.48 утра», а второе — высказыванием «Сейчас время между 9.40 и 9.48 утра». Таким образом, мы заменяем каждое из наших высказываний таким, которое включает некоторую область последовательных значений (values) — область ошибки. В этом случае два замещённых высказывания становятся сравнимыми (поскольку из первого следует второе), причём первое действительно оказывается более близким к истине, чем второе; и это должно иметь место для любой непротиворечивой функции меры содержания, такой как ct или ctT. Поскольку в системе с функцией меры типа ctT наши исходные высказывания сравнимы (в такой системе все высказывания в принципе сравнимы), мы можем заключить, что меру истинностного содержания можно определить так, чтобы ctT первого высказывания действительно было по крайней мере не меньше, — или даже больше, — чем у второго, что в известной мере оправдывает нашу первоначальную интуицию. Следует отметить, что слово между в замещаюших высказываниях можно интерпретировать так, чтобы оно либо включало, либо не включало любую из границ области ошибки. Если мы интерпретируем его так, чтобы оно включало верхнюю границу, то оба высказывания истинны, и для обоих выполняется равенство Таким образом, не нарушая исходного принципа двузначной логики («всякое недвусмысленное высказывание либо истинно, либо ложно, и третьего не дано»), мы можем иногда говорить о ложных высказываниях, которые более или менее ложны, дальше от истины или ближе к ней. И эта идея более высокой или более низкой правдоподобности применима как к ложным, так Другими словами, похоже на то, что мы можем отождествить идею приближения к истине с идеей высокого истинностного содержания при низком «ложностном содержании». Такое отождествление важно по двум причинам: оно снимает опасения некоторых логиков, связанные с использованием интуитивного представления (idea) о приближении к истине и позволяет нам сказать, что целью науки является истина — в смысле лучшего приближения к истине или большей правдоподобности. 10. Истина и правдоподобность как целиФормулировка «цель науки — правдоподобность» имеет важное преимущество перед, возможно, более простой формулировкой «цель науки — истина». Последняя может навести на мысль, что цель науки полностью достигается высказыванием неоспоримой истины, что все столы — столы или что Более того, учёные имеют целью создание теорий, подобных теориям гравитации Ньютона и Эйнштейна — и хотя нас очень интересует вопрос об истинности этих теорий, последние сохраняют свой интерес, даже если у нас есть основания считать, что они ложны. Ньютон никогда не считал свою теорию действительно последним словом науки, а Эйнштейн свою теорию Таким образом, поиск правдоподобности — более ясная и более реалистическая цель, чем поиск истины. Вместе с тем я хочу показать не только это. Я хочу показать, что в то время как в эмпирической науке мы никогда не можем иметь достаточно веские аргументы для притязания на то, что мы на самом деле достигли истины, мы можем иметь весомые и достаточно (reasonably) хорошие аргументы в пользу того, что мы, возможно, продвинулись к истине, то есть что теория Т2 предпочтительнее своей предшественницы Т1, по крайней мере в свете всех известных нам рациональных аргументов. Более того, мы можем объяснить метод науки, а также значительную часть истории науки как рациональную процедуру приближения к истине. (Дальнейшее важное разъяснение рассматриваемой проблемы можно получить с помощью идеи правдоподобности в связи с проблемой индукции — см. особенно раздел 32 этой главы). 11. Комментарии к понятиям истины и правдоподобностиМою защиту законности (legitimacy) идеи правдоподобности иногда понимали совершенно неправильно. Чтобы избежать подобных недоразумений, полезно не забывать мою позицию, согласно которой предположительны не только все теории, но и все оценки теорий, включая сравнения теорий с точки зрения их правдоподобности. Странно, что этот тезис, исключительно важный для моей теории науки, могли не понимать. Как я часто подчёркивал, с моей точки зрения все оценки теорий суть оценки состояния их критического обсуждения. И потому я считаю ясность интеллектуальной ценностью, поскольку без неё критическое обсуждение невозможно. Вместе с тем точность или строгость сами по себе с моей точки зрения не являются интеллектуальными ценностями; напротив, нам никогда не следует пытаться быть более точными, чем того требует стоящая перед нами проблема (которая всегда есть проблема выбора между конкурирующими теориями). По этой причине Зачем же тогда я пытался показать, что правдоподобность можно определить, или свести к другим терминам (таким как истинностное содержание, ложностное содержание и, в конечном счёте, логическая вероятность)? Некоторые предполагали, что моей целью было Могут спросить: в чём же тогда смысл моих попыток показать, что правдоподобность определима в терминах логической вероятности? Моя цель — добиться для правдоподобности (на более низком уровне точности) того, чего Тарский добился для истинности: реабилитации основанного на здравом смысле понятия, которое попало под подозрение, но которое, по моему мнению, очень нужно для любой формы критического реализма, исходящей из здравого смысла, и для всякой критической теории науки. Я хочу иметь возможность говорить, что целью науки является истина в смысле соответствия фактам, или действительности; Как мне представляется, главное, чего достиг Тарский своим изобретением способа определить истину (для формализованных языков конечного порядка), — это реабилитация понятия истины, или соответствия действительности, — понятия, ставшего подозрительным. Определив его в терминах не вызывающих подозрений (несемантических) логических понятий, он установил законность понятия истины. И, сделав это, он также показал, что возможно ввести, посредством аксиом, материально эквивалентное понятие истины для формализованных языков бесконечного порядка, хотя в этом случае нельзя дать его явного определения. По моему мнению, тем самым он реабилитировал критическое использование неопределяемого понятия истины в неформализованных обычных, или обыденных (commonsense) языках (имеющих бесконечный порядок), если только мы делаем их слегка искусственными, тщательно избегая антиномий. Я назвал бы такой язык языком критического здравого смысла — я помню, как Тарский в 1935 году с большой силой подчёркивал, что при построении формализованного языка неизбежно использование естественного языка, хотя некритическое использование его и приводит к антиномиям. Так что мы должны, так сказать, реформировать обычный язык при его использовании, как в метафоре Нейрата о корабле, который мы должны перестроить, пытаясь при этом остаться в нём на плаву [59]. Так в действительности обстоит дело с критическим здравым смыслом, как я его понимаю. 12. Ошибочная теория познания, основанная на здравом смыслеЯ сказал, что здравый смысл всегда служит нам исходным пунктом, но его нужно критиковать. И, как можно было ожидать, он не слишком хорош, когда принимается размышлять о себе самом. На самом деле теория здравого смысла, основанная на здравом смысле, представляет собой наивную путаницу, но она заложила основу, на которой строятся даже самые недавние философские теории познания. Теория познания, основанная на здравом смысле, проста. Если вы или я хотим узнать о мире нечто ещё неизвестное, нам надо открыть глаза и оглядеться кругом. И нам надо насторожить уши и прислушаться к звукам, особенно к тем, что издают другие люди. Таким образом, разные наши чувства служат нам источниками знания — источниками, или входами в наши сознания (minds). Я часто называл эту теорию бадейной теорией сознания. Бадейную теорию сознания лучше всего изобразить такой схемой:  Наше сознание — это бадья, поначалу более или менее пустая, В философском мире эта теория лучше известна под более благородным названием теории сознания как tabula rasa: наше сознание — чистая доска, на которой чувства вырезают свои послания. Главная суть теории tabula rasa выходит за пределы бадейной теории, основанной на здравом смысле — я имею в виду её упор на полную чистоту доски в момент рождения. Однако для нашего нынешнего обсуждения это всего лишь мелкое различие этих двух теорий, так как не имеет значения, рождены мы с В такой форме эта насквозь ошибочная теория ещё очень жива. Она всё ещё играет роль в теориях обучения или, например, в «теории информации» (хотя иногда признается, что бадья может быть изначально не пуста, а снабжена компьютерной программой). Мой тезис состоит в том, что бадейная теория во всех её вариантах предельно наивна и совершенно ошибочна, и что её неосознанные предположения всё ещё оказывают сокрушительное воздействие, прежде всего на так называемых бихевиористов, подсказывая им всё ещё могущественную теорию условных рефлексов и другие теории, пользующиеся самой высокой репутацией. В число многочисленных ошибок бадейной теории сознания входят следующие:

Суммируя: то, что я называю теорией познания, основанной на здравом смысле, очень напоминает эмпиризм Локка, Беркли и Юма и не так уж далеко ушло от теорий многих современных позитивистов и эмпириков. 13. Критика теории познания, основанной на здравом смыслеВ теории познания, основанной на здравом смысле, почти всё ошибочно, но, может быть, центральная её ошибка состоит в предположении, что мы занимаемся тем, что Дьюи назвал поиском несомненности (certainty). Именно это предположение приводит к выделению данных, элементов, чувственных данных, чувственных впечатлений или непосредственных переживаний в качестве надёжной основы всякого знания. Однако эти данные, или элементы, не только не служат такой основой — их вообще не существует. Это — изобретения оптимистически настроенных философов, которые ухитрились завещать их психологам. Что такое факты? Детьми мы учимся декодировать беспорядочные сообщения, обрушивающиеся на нас из окружающей среды. Мы учимся просеивать их, игнорировать большую их часть и выделять те из них, которые имеют для нас биологическую значимость либо прямо сейчас, либо в будущем, к которому мы готовимся в процессе взросления (maturing). Научиться декодировать поступающие к нам сообщения исключительно трудно. Это умение основывается на врождённых, прирождённых предрасположениях (dispositions). Я высказываю предположение, что мы от рождения предрасположены относить эти сообщения к некоей связной (coherent) и отчасти регулярной и упорядоченной системе — к «действительности». Другими словами, наше субъективное знание действительности состоит из постепенно проявляющихся (maturing) врождённых предрасположений (Между прочим, это мне представляется слишком утончённой конструкцией, чтобы использовать её как сильный независимый аргумент в пользу реализма). Как бы то ни было, мы учимся декодировать путём проб и устранения ошибок, и хотя мы научаемся очень хорошо и быстро воспринимать декодируемые сообщения, как если бы они были «непосредственными» или «данными», всегда имеют место Так что вся эта история о «данном», об «истинных данных», с закреплённой за ними несомненностью, есть ошибочная теория, хотя она и является частью здравого смысла. Я признаю, что мы переживаем многое так, как если бы это давалось нам непосредственно и как если бы это было совершенно несомненно. Это происходит благодаря нашему изощрённому аппарату декодирования, с его многочисленными встроенными контрольными устройствами, осуществляющими то, что Уинстон Черчилль назвал «кросс-пеленгацией», — системами, которым удаётся устранить большое число наших ошибок при декодировании, так что действительно в тех переживаниях, которые мы воспринимаем как непосредственные, мы редко ошибаемся. Но я отрицаю, что эти хорошо приспособленные переживания можно в каком бы то ни было смысле приравнять к «данным» нам стандартам надёжности или истинности. И на самом деле эти случаи не устанавливают никакого стандарта «непосредственности» или «несомненности» и не доказывают, что мы не можем ошибаться в наших непосредственных восприятиях: всё дело тут в нашей невероятной эффективности как биологических систем (Опытный фотограф редко ошибается в выборе выдержки. Это объясняется его тренировкой, а не тем, что его снимки надо рассматривать как «данные» или «стандарты истинности» или, возможно, как «стандарты правильной выдержки»). Почти все мы — хорошие наблюдатели и хорошие восприниматели. Почему это так — проблема, которую должна объяснить биологическая теория, и не следует класть этот факт в основание какого бы то ни было догматизма прямого, непосредственного или интуитивного знания. И в конце концов мы иногда ошибаемся; мы никогда не должны забывать о нашей погрешимости. 14. Критика субъективистской теории познанияВсё сказанное, конечно, не опровергает идеализм или субъективистскую теорию познания. Ведь всё, что я сказал здесь о психологии (или физиологии) восприятия, может быть просто сном. Однако есть очень хороший аргумент против субъективистских и идеалистических теорий, который я пока ещё не использовал. Он состоит в следующем. Большинство субъективистов утверждают вместе с епископом Беркли, что их теории во всех практических отношениях согласуются с реализмом и особенно с наукой; однако, говорят они, наука не раскрывает нам стандартов истинности, а является всего лишь совершенным инструментом для предсказания. Не может быть никаких высших стандартов истинности (кроме откровения, дающегося Богом) [60]. Но тут появляется физиология и предсказывает, что наши «данные» будут погрешимыми, а вовсе не стандартами истинности. Таким образом, если эта форма субъективного инструментализма истинна, то она приводит к своему собственному опровержению. Следовательно, она не может быть истинной. Это, конечно, не опровергает идеалиста, который ответил бы, что нам только снится, будто мы опровергли идеализм. Я мог бы здесь, возможно, по ходу дела упомянуть о том, что формально сходный аргумент Рассела против «наивного реализма» — аргумент, который произвёл большое впечатление на Эйнштейна, — неприемлем. Он состоял в следующем: «Наблюдатель, когда он кажется себе наблюдающим камень, на самом деле, если верить физике [физиологии], наблюдает воздействие камня на себя. Таким образом, наука оказывается в состоянии войны сама с собой… Наивный реализм приводит к физике, а физика, если она истинна, показывает, что наивный реализм ложен. Следовательно, наивный реализм, если он истинен, — ложен; следовательно, он ложен» [61]. Аргумент Рассела неприемлем, поскольку фрагмент, который я выделил курсивом, ошибочен. Когда наблюдатель наблюдает камень, он не наблюдает воздействие камня на него самого (хотя он может наблюдать это, глядя, скажем, на пораненный камнем палец на ноге), даже хотя он и декодирует некоторые из сигналов, приходящих к нему от камня. Аргумент Рассела находится на том же уровне, что и следующий: «Когда читателю кажется, что он читает Рассела, он на самом деле наблюдает воздействие Рассела на себя, и потому не читает Рассела». Истина состоит в том, что чтение (то есть декодирование) Рассела частично основывается на наблюдениях расселовского текста; но здесь нет проблем, заслуживающих анализа, — мы все знаем, что чтение — сложный процесс, в ходе которого мы одновременно выполняем несколько разного рода вещей одновременно. Я не думаю, что стоит продолжать эти упражнения остроты ума, 15. До-дарвиновский характер теории познания, основанной на здравом смыслеТеория познания, основанная на здравом смысле, радикальным образом ошибается по всем пунктам. Фундаментальные её ошибки можно, вероятно, пояснить следующим образом.

16. Очерк эволюционной эпистемологииНасколько мне известно, термин «эволюционная эпистемология» был предложен моим другом Дональдом Кэмпбеллом. Идея эта постдарвиновская и восходит к концу девятнадцатого столетия — к таким мыслителям, как Дж. М. Болдуин, К. Ллойд Морган и Мой собственный подход был до известной степени независим от большинства влияний названных авторов, хотя я читал с большим интересом не только, конечно, Дарвина, но и Ллойда Моргана и Дженнингса ещё до написания моей первой книги «Logik der Forschung». Как и многие другие философы, я придавал большое значение различию двух проблем, связанных со знанием: проблемой его происхождения (генезиса), или истории, с одной стороны, и проблемам его истинности, достоверности (validity) и «оправдания (justification)», с другой стороны. (Это я подчёркивал, например, на Конгрессе в Праге 1934 года: «Научные теории никогда нельзя «оправдать», или верифицировать. Но несмотря на это гипотеза А при некоторых обстоятельствах может достичь большего, чем гипотеза В…» [63]. Я очень рано начал подчёркивать, что вопросы истинности и достоверности, не исключая и вопроса о логической предпочтительности одной теории перед другой (единственный вид «оправдания», который я считаю возможным), должны чётко различаться от генетических, исторических и психологических вопросов. Более того, уже во время написания моей книги «Logik der Forschung» я пришёл к заключению, что мы, эпистемологи, можем притязать на первенство перед генетиками: логические исследования вопросов достоверности и приближения к истине могут иметь величайшее значение для генетических, исторических и даже психологических исследований. Во всяком случае логически они предшествуют этим последним, пусть даже исследования по истории познания могут поставить много важных проблем перед логиком научного открытия [64]. (Под «генетикой» Поппер понимает здесь, конечно, не биологическую генетику, а рассмотрение в общем виде вопросов происхождения исследуемого объекта. — Итак, я говорю здесь об эволюционной эпистемологии, хотя и считаю ведущие идеи эпистемологии не столько фактуальными, сколько логическими. Несмотря на это, всё её примеры и многие из её проблем могут подсказываться исследованиями по генезису знания. Эта позиция полностью противоположна позиции теории познания, основанной на здравом смысле, а также классической эпистемологии, скажем, Декарта, Локка, Беркли, Юма и Рида. Для Декарта и Беркли истинность обеспечивается происхождением идей, за которым в конечном счёте присматривает Бог. Следы точки зрения, согласно которой незнание есть грех, можно найти не только у Локка и Беркли, но даже Исходя из научного реализма, достаточно ясно, что если бы наши действия и реакции были плохо приспособлены к нашему окружению, мы бы не выжили. Поскольку «убеждение» тесно связано с ожиданием Однако мы также знаем, что некоторые из наиболее успешных животных в своё время исчезли и что прошлые успехи далеко не обеспечивают успехов в будущем. Это — факт; и ясно, что хотя мы можем В чём состоит интересующая нас ситуация? Теория, опровергнутая в прошлом, может быть сохранена как полезная, невзирая на её опровергнутость. Так, мы можем для разных целей использовать законы Кеплера. Однако теория, опровергнутая в прошлом, не истинна. А мы ищем не только биологического или инструментального успеха. В науке мы ищем истину. Центральной проблемой эволюционной теории является следующая: согласно этой теории, животные, плохо приспособленные к их меняющейся окружающей среде, гибнут; соответственно, те, которые выживают (на Давайте выясним, что в дарвинизме эмпирическое, а что нет. Существование окружающей среды, имеющей определённую структуру — эмпирический факт. То, что эта среда меняется, но не слишком радикально, в течение длительных периодов времени — эмпирический факт; если это изменение будет слишком радикальным, например если Солнце завтра взорвётся, превратившись в новую звезду, вся жизнь на Земле и всякое приспособление кончатся. Короче, в логике нет ничего, что объясняло бы существование в мире таких условий, при которых возможны жизнь и медленное (что бы здесь ни значило «медленное») приспособление к окружающей среде. Если даны живые организмы, чувствительные к изменениям среды и меняющимся условиям, и если мы не предполагаем предустановленной гармонии между свойствами организмов и свойствами меняющейся среды [66], мы можем сказать нечто вроде следующего. Организмы могут выжить, только если они производят мутации, такие что некоторые из них являются приспособлениями к наступающим переменам, и таким образом включают изменчивость; и на этом пути мы обнаружим, пока мы имеем дело с живыми организмами в меняющемся мире, что те, кому случилось оказаться в живых, довольно хорошо приспособлены к своему окружению. Если процесс приспособления шёл достаточно долго, то быстрота, тонкость и сложность приспособления могут поразить нас как нечто чудесное. И Теперь мы можем яснее, чем раньше, увидеть огромные биологические преимущества, связанные с изобретением дескриптивного и аргументативного языка [67] формулирование теорий на определённом языке позволяет нам критиковать и устранять их, не устраняя род (race), являющийся их носителем. Это первое достижение. Второе достижение — это развитие сознательного и систематического критического отношения к нашим теориям. С этого начинается научный метод. Разница между амёбой и Эйнштейном состоит в том, что хотя оба используют метод проб и устранения ошибок, Амёба не любит ошибок, а Эйнштейна они интересуют: он осознанно ищет у себя ошибки, надеясь узнать нечто благодаря их обнаружению и устранению. Метод науки — это критический метод. Таким образом, эволюционная эпистемология позволяет нам лучше понимать и эволюцию, и эпистемологию, поскольку они совпадают с научным методом. Она позволяет нам лучше понять эти вещи на логических основах. 17. Фоновое знание в сочетании с проблемамиЦель науки — возрастание правдоподобности. Как я аргументировал, теория tabula rasa абсурдна: на каждом этапе эволюции жизни и развития организма нам приходится предполагать наличие некоторого знания в форме предрасположений и ожиданий. Соответственно, рост всякого знания состоит в модификации предшествующего (previous) знания — либо в изменении его, либо в полномасштабном отвержении. Знание никогда не начинает с ничего, но всегда с 18. Всякое знание, в том числе и наши наблюдения, пронизано теориейЗнание во всех своих различных субъективных формах диспозиционально и ожидательно (expectational). Оно состоит из предрасположений, или диспозиций, организмов, и эти предрасположения являются самым важным аспектом организации организма. Один тип организма сегодня может жить только в воде, другой — только на суше; поскольку оба они дожили до настоящего времени, сама их экология определяет часть их «знания». Если бы не было нелепым давать здесь Отсюда следует фундаментальная теорема:

К этому можно сразу же добавить вторую теорему:

Поскольку все наши предрасположения в некотором смысле суть приспособления к неизменным или медленно меняющимся условиям среды, про них можно сказать, что они пронизаны теорией (theory-impregnated), понимая при этом «теорию» в достаточно широком смысле. Я имею в виду то, что всякое наблюдение связано с некоторым множеством типических ситуаций — регулярности, между которыми оно пытается выбрать. Я думаю, что мы можем утверждать и большее: нет таких органов чувств, в которые не были бы генетически встроены определённые предвосхищающие (anticipatory) теории. Глаз кошки реагирует определённым образом на типичные ситуации, для чего в него заранее встроены готовые структуры, соответствующие биологически наиболее важным ситуациям, которые кошке приходится различать. Таким образом, предрасположение различать эти ситуации встроено в орган чувства, а вместе с ним и теория о том, что эти, и только эти, ситуации являются теми релевантными ситуациями, для различения которых надо использовать глаза. [69]. Тот факт, что все наши органы чувств пронизаны теорией, самым наглядным образом демонстрирует провал бадейной теории, а вместе с ней и всех тех теорий, которые пытаются проследить (trace) наше знание вплоть до наших наблюдений, или до входа в организм. Напротив, что может быть впитано (и на что организм отреагирует) в качестве релевантного входного материала (input), а что будет проигнорировано как нерелевантное, — всё это целиком зависит от врождённой структуры («программы») организма. 19. Ретроспективный взгляд на субъективистскую эпистемологиюС той точки зрения, которую мы здесь выработали, мы должны отвергнуть как совершенно неосновательную любую субъективистскую эпистемологию, предлагающую выбирать в качестве исходного пункта то, что представляется ей не вызывающим никаких сомнений (unprob-lematic), а именно наши «прямые» или «непосредственные» переживания (experiences). Конечно, эти переживания в общем вполне «хороши» и успешны (иначе мы не выжили бы), но они не являются ни «прямыми», ни «непосредственными», ни абсолютно надёжными. Не видно никаких причин, почему бы нам не сделать нашим временным «исходным пунктом» то, что мы переживаем в наблюдении, — но таким исходным пунктом, который, как и здравый смысл, не предполагает обязательного требования (commitment to) истинности или несомненности. Пока мы настроены критически, не имеет большого значения, с чего или как мы начинаем. Однако, начав отсюда (возможно, именно это Рассел называл «наивным реализмом»), мы приходим — через физику и биологию — к тому выводу, что наши наблюдения представляют собой в высшей степени сложные и не всегда надёжные, хотя и удивительно хорошие декодирования сигналов, приходящих к нам от окружающей нас среды. Поэтому не следует возводить их в ранг исходного пункта в смысле стандарта истинности. Итак, то, что казалось субъективистской эпистемологией или теорией tabula rasa, свободное как будто бы от любых предпосылок, полностью рассыпается. На её месте нам надо построить теорию познания, в которой субъект знания: (the knowing subject), наблюдатель, играет важную, но очень ограниченную роль. 20. Знание в объективном смыслеТеория познания, основанная на здравом смысле, а вместе с ней и все — или почти все — философы вплоть до по крайней мере Больцано и Фреге принимали как данное, что существует только один род знания — знание, которым обладает некоторый знающий субъект, или субъект знания. Я буду называть этого рода знание «субъективным знанием», невзирая на тот факт, что, как мы увидим, подлинного или неразбавленного (unadulterated) или чисто субъективного осознанного знания просто не существует. Теория субъективного знания очень стара; своё явное выражение она впервые получила у Декарта: «познание (knowing) есть деятельность и предполагает существование познающего субъекта. Познает субъективное «Я». Я же хочу провести различие между двумя типами «знания (knowledge)»: субъективным знанием (которое лучше было бы назвать организ-менным (organismic) знанием, поскольку оно состоит из предрасположений организмов) и объективным знанием, или знанием в объективном смысле, которое состоит из логического содержания наших теорий, предположений и догадок (и, если нам угодно, из логического содержания нашего генетического кода). Примерами объективного знания являются теории, опубликованные в журналах и книгах и хранящиеся в библиотеках, обсуждения этих теорий, трудности или проблемы, на которые было указано в связи с такими теориями [70] и так далее. Мы можем назвать физический мир «миром 1», мир наших осознанных переживаний — «миром 2», а мир логического содержания книг, библиотек, компьютерной памяти и тому подобного — «миром 3». Об этом мире 3 я могу высказать следующие тезисы:

21. Поиск несомненности и главная слабость теории познания, основанной на здравом смыслеТеория познания, основанная на здравом смысле, не знает о мире 3, то есть игнорирует существование знания в объективном смысле. Это большая слабость данной теории, но это — не главная её слабость. Чтобы объяснить, что я считаю главной слабостью теории познания, основанной на здравом смысле, я сначала сформулирую два положения — (а)

b) Чтобы этого рода мнение или состояние сознания не сводилось к «всего лишь» мнению, а могло поддержать притязание на то, что оно составляет фрагмент знания, мы требуем, чтобы тот, кто придерживается этого мнения, имел достаточные основания, позволяющие установить, что этот фрагмент знания несомненно истинен. Из этих двух

Это вполне приемлемое высказывание, и можно утверждать, что в нём просто точнее формулируется то, что имелось в виду Ситуация с [b] совершенно другая. Как только речь зайдёт об объективном знании, мы должны будем сказать, что в лучшем случае только очень малая его часть может иметь нечто подобное достаточным основаниям для того, чтобы считаться несомненной истиной. Это — та его маленькая часть (если она вообще есть), которую можно назвать доказуемым (demonstrable) знанием и которая содержит (если вообще она Всё остальное — а сюда относится самая важная часть объективного знания, включая естественные науки, такие как физика и физиология, — по существу предположительно, или гипотетично, по своему характеру. У нас попросту нет достаточных оснований считать эти гипотезы истинными, не говоря уже о несомненной истинности. Таким образом, (b) указывает на то, что если бы мы попытались обобщить теорию познания, основанную на здравом смысле, так, чтобы охватить объективное знание, то в качестве объективного знания (если такое вообще существует) можно было бы допустить только доказуемое знание. Вся обширная и очень важная область теорий, которую можно назвать «научным знанием», в силу своего предположительного характера вообще не могла бы считаться знанием. Ведь согласно теории познания, основанной на здравом смысле, знание есть оправданное мнение — мнение, настолько оправданное, что оно несомненно истинное; но именно такого рода оправданий нет в обширной и важной области предположительного знания. Собственно говоря, сам термин «предположительное знание» можно считать противоречивым, если подходить к нему с точки зрения теории, основанной на здравом смысле. Дело в том, что теория, основанная на здравом смысле, не слишком последовательна в своём субъективизме: идея «достаточного основания» первоначально была, несомненно, объективистской идеей: первоначально она требовала оснований, достаточных для того, чтобы доказать или продемонстрировать рассматриваемый фрагмент знания, так что Я думаю, что сказанное фиксирует главнейшую слабость теории познания, основанной на здравом смысле. Она не только не подозревает о различии между субъективным и объективным знанием, но и принимает, осознанно или неосознанно, объективное доказуемое знание за образец для всякого знания, потому что на самом деле только в связи с ним мы имеем «достаточные основания» для различения «истинного и несомненного знания» от «всего лишь мнения» или «всего лишь убеждения» [71]. Тем не менее теория познания, основанная на здравом смысле, остаётся по своей сути субъективистской. И это приводит её к трудности, связанной с допущением Это действительно серьёзная трудность — ведь как можем мы проводить различия в области мнений? По каким критериям сможем мы распознать истину или достаточное основание? То ли по силе убеждённости (Юм), что вряд ли можно рационально защитить, то ли по их ясности и отчётливости, которые Декарт считал указание на их божественное происхождение, то ли прямее — по их происхождению, то есть по «источникам» знания. Таким путём теория познания, основанная на здравом смысле, приходит к принятию некоторого критерия «данного» (в откровении?) знания, к чувственным данным, к чувству непосредственности, интуитивности. Только чистота происхождения гарантирует свободу от ошибок и, следовательно, чистоту содержания [72]. Однако все эти критерии очевидно иллюзорны. Биолог признает, что наши органы чувств чаше добиваются успеха, чем наоборот, и он может даже объяснить их эффективность дарвиновскими аргументами. Но он не согласится, что они добиваются успеха всегда или с необходимостью и что на них можно опираться как на критерий истинности. Их «прямота» или «непосредственность» лишь кажущиеся — это просто ещё один аспект чудесной гладкости и успешности, с которой они работают, но на самом деле они работают в высшей степени опосредованным образом, используя многочисленные сложные механизмы контроля, встроенные в их систему. Так что во всей сфере нашего знания нет ничего подобного абсолютной несомненности. Однако Что нам нужно — это начать с того факта, что объективное научное знание предположительно, а затем поискать аналоги в области субъективного знания. Такой аналог нетрудно найти. Мой тезис состоит в том, что субъективное знание есть часть в высшей степени сложного и замысловатого, но (в здоровом организме) удивительно точного аппарата приспособления и что он действует в основном подобно объективному предположительному знанию — методом проб и устранения ошибок, или путём предположений, опровержений и самоисправления («автокоррекции»). Представляется, что здравый смысл есть часть этого аппарата, так что его статус не чрезмерно отличается от статуса другого по видимости «прямого» или «непосредственного» знания (В этом Томас Рид был прав, хотя он и сильно переоценивал силу аргумента от прямоты или непосредственности). 22. Аналитические замечания о несомненностиМеня совершенно не интересуют определения или лингвистический анализ слов или понятий. Но по поводу слова «несомненность» было сказано так много представляющего столь малую ценность, что ради ясности здесь надо хоть Существует основанное на здравом смысле понятие несомненности, или уверенности (certainty), означающее вкратце «достаточно несомненно для практических потребностей». Когда я смотрю на мои часы, очень надёжные, и они показывают мне, что сейчас восемь часов, Если кто-нибудь спросит меня: «А вы уверены, что монета в вашей руке — это десять пенсов?», я, пожалуй, взгляну на неё снова и скажу: «Да». Но если бы от истинности моего суждения зависело очень многое, я потрудился бы зайти в ближайший банк и попросить кассира повнимательнее взглянуть на монетку; а если бы от этого зависела жизнь человека, я постарался бы добраться до главного кассира Английского банка и попросил его удостоверить её подлинность. Что я хочу этим сказать? Что «несомненность» убеждения — вопрос не столько его интенсивности, сколько ситуации, вопрос нашего ожидания возможных последствий. Всё зависит от важности того, что мы связываем с истинностью или ложностью нашего мнения. «Мнение» или «убеждение» связано с нашей повседневной жизнью. Мы действуем, основываясь на своих убеждениях (Бихевиорист сказал бы: убеждение — это то, на основе чего мы действуем). Поэтому в большинстве случаев нам достаточно довольно низкой степени уверенности. Вместе с тем если от нашего убеждения зависит очень много, то меняется не только его интенсивность, но и вся его биологическая функция. Существует субъективистская теория вероятностей, исходящая их предположения, что мы можем измерить степень нашей убеждённости в некотором высказывании тем, в каком соотношении готовы мы держать за него пари [73]. Эта теория невероятно наивна. Если я люблю держать пари и если ставки не высоки, я могу принять любые условия. Если ставки очень высоки, я могу не принять никакого пари. Если я вынужден принять пари, скажем, потому, что от этого зависит жизнь моего друга, я могу почувствовать потребность лишний раз убедиться в истинности некоторых самых тривиальных утверждений. Держа руки в карманах, я совершенно «уверен», что у меня пять пальцев на каждой из рук, но если жизнь моего лучшего друга зависела бы от истинности этого высказывания, я мог бы (и думаю, что сделал бы это) вынуть руки из карманов, чтобы «вдвойне» убедиться, что у меня Что из всего этого следует? Что «абсолютная несомненность» — это предельное понятие, и что переживаемая, или субъективная, «несомненность» зависит не только от степени нашей убеждённости и от имеющихся свидетельств (evidence), но Помимо верных (valid) и простых доказательств из мира 3 объективной несомненности просто не существует. А несомненность в мире 2 — всегда только оттенок (Наука — которая по своей сути критична — в то же время более предположительна и менее уверена в себе, чем обыденная жизнь, потому что в ней мы сознательно поднимаем на уровень проблемы то, что в обычных условиях было бы просто частью нашего фонового знания). Это, конечно, не значит, что мы сможем когда-либо достичь такой стадии, на которой никакой изобретательный и мыслящий учёный не сумеет обнаружить слабых мест в наших аргументах — возможностей, о которых до него никто не подумал и которые поэтому никто не позаботился исключить или включить. Следовательно, с точки зрения объективного знания все теории оста-ются предположительными. Однако с точки зрения практической жизни они могут быть обсуждены, подвергнуты критике и испытаны гораздо лучше, чем всё, на основе чего мы привыкли действовать и что считаем несомненным. Нет никакого противоречия между тезисом, согласно которому всякое объективное знание всегда предположительно, и тем фактом, что мы принимаем значительную его часть не просто как «практически несомненное», но и как несомненное в исключительно высокой степени, то есть как испытанное гораздо тщательнее, чем многие теории, истинности которых мы постоянно доверяем свои жизни (такие, как теория, что пол нашей комнаты не провалится или что нас не укусит ядовитая змея). Теории — не просто инструменты, они могут быть истинными или ложными. Но, конечно, они также и инструменты — для практики или для прикладных наук, так же как и для вас или для меня лично, когда мы хотим определить своё отношение к некоторой теории в свете имеющихся отчётов о её критическом обсуждении, включая отчёты о проведённых испытаниях. Если мы получаем отчёты о результатах этих испытаний, а может быть и сами повторяем 23. Метод наукиЯ так часто описывал то, что я считаю автокорректирующим методом, которым действует наука, что здесь могу быть предельно краток: метод науки — это метод смелых, дерзких предположений и изобретательных и решительных попыток их опровергнуть. Дерзкая теория — это теория с богатым содержанием — во всяком случае, более богатым, чем у теории, которую, как мы надеемся, она должна сменить. Что наши предположения должны быть дерзкими, непосредственно вытекает из того, что я говорил о цели науки Вместе с тем возрастание истинностного содержания само по себе не гарантирует увеличения правдоподобности. Поскольку увеличение содержания — дело чисто логическое, и поскольку истинностное содержание возрастает вместе с ростом содержания, единственное поле для научных дебатов — и особенно для эмпирических проверок — это вопрос о том, не возрастает ли при этом и ложностное содержание? Таким образом, наш конкурентный поиск правдоподобности превращается, прежде всего с эмпирической точки зрения, в конкурентное сравнение ложностных содержаний (что некоторые люди воспринимают как парадокс). Похоже, что Мы никогда не можем быть абсолютно уверены в том, что наша теория не провалится. Всё, что мы можем сделать — это искать ложностное содержание нашей лучшей теории. Мы делаем это, пытаясь опровергнуть нашу теорию, то есть пытаясь подвергнуть её суровым испытаниям с использованием всего имеющегося у нас объективного знания и всей нашей изобретательности. Конечно, всегда возможно, что наша теория будет ложной, даже если она выдержит все эти испытания — наш поиск правдоподобности это допускает. Но если она пройдёт всё эти испытания, то у нас может быть хорошее основание предположить, что у нашей теории, у которой (как мы знаем) истинностное содержание больше, чем у её предшественницы, может быть не больше ложностноео содержания. И если нам не удастся опровергнуть новую теорию, особенно в тех областях, в которых её предшественница была опровергнута, то мы можем считать это одним из объективных оснований для предположения, что та новая теория представляет собой лучшее приближение к истине, чем прежняя теория. 24. Критическое обсуждение, рациональное предпочтение и проблема аналитичности наших выборов и предсказанийС изложенной точки зрения испытание научных теорий является частью их критического обсуждения или, как мы могли бы сказать, частью их рационального обсуждения, потому что в данном контексте я не знаю более близкого синонима для слова «рациональный», чем слово «критический». Критическое обсуждение никогда не может установить достаточных оснований для притязаний на истинность теории; оно никогда не может «оправдать» наших притязаний на знание. Вместе с тем критическое обсуждение может, если нам повезёт, установить достаточные основания для следующего утверждения: «Эта теория кажется в настоящее время — в свете всестороннего критического обсуждения, а также жёстких и изобретательных испытаний намного лучшей (самой сильной, лучше всего испытанной), а потому и самой близкой к истине среди конкурирующих с ней теорий». Короче говоря, мы никогда не можем рационально оправдать теорию, то есть притязать на знание того, что она истинна, но мы можем, если нам повезёт, рационально оправдать предпочтение одной из множества конкурирующих теорий — до поры до времени, то есть применительно к современному состоянию её обсуждения. И наше оправдание, хотя это и не притязание на истинность теории, может быть притязанием на то, что на данной стадии обсуждения всё указывает, что эта теория является лучшим приближением к истине, чем любая из предложенных до сих пор конкурирующих теорий. Рассмотрим теперь две конкурирующие гипотезы — h1 и h2. Обозначим через dx некоторое описание состояния обсуждения этих гипотез в момент времени t1, включая, разумеется, обсуждение релевантных экспериментальных и других результатов наблюдения. Обозначим через

Высказывание о том, что степень подкрепления (corroboration) гипотезы h1 в свете обсуждения dt ниже, чем у гипотезы h2. И зададимся вопросом — что это за На самом Предположим, однако, идеальные обстоятельства. Предположим длительное обсуждение, которое привело к устойчивым результатам, в том числе к согласию по поводу всех компонентов имеющихся свидетельств, и предположим, что в течение достаточно длительного периода мнение, о котором идёт речь, не менялось. При таких обстоятельствах можно видеть, что в то время как входящие в dt элементы свидетельств (evidential elements), конечно, являются эмпирическими, Это особенно ясно в случае, когда c (h1, dt) отрицательно, то есть когда итогом обсуждения на момент t является согласованный вывод, что имеющиеся свидетельства опровергают H1 тогда как c (h2, dt) положительно, поскольку свидетельства поддерживают h2. Пример: пусть h1 — теория Кеплера, a h2 теория Эйнштейна. Во время t может быть достигнуто согласие о том, что теория Кеплера опровергнута (в силу ньютонианских возмущений), а теория Эйнштейна поддерживается имеющимися данными. Если dt сформулировано достаточно явно, чтобы из него следовало всё сказанное, то