Popper Karl R. A Realist View of Logic, Physics and History. // Popper Karl R. Objective Knowledge. An Evolutionary Approach. — Oxford, Clarendon Press, 1979. | |

Некоторые современные философы говорят нам, что человек отчуждён от своего мира: он чувствует себя пришельцем, ему неуютно в мире, который создал не он. Возможно, так оно и есть; но так же обстоит дело с животными и даже растениями. Они тоже появились в давние времена в физико-химическом мире, который создали не они. Однако эти живые существа, хотя и не создали этот мир, но изменили его до неузнаваемости и, в сущности, переделали тот маленький уголок Вселенной, в котором родились. Пожалуй, самые крупные из этих изменений совершили растения. Они коренным образом преобразили химический состав всей атмосферы Земли. Далее по масштабам следуют, возможно, достижения некоторых морских животных, построивших коралловые рифы, острова и горные цепи из известняка. Последним появился человек, который длительное время не производил сколько-нибудь заметных изменений в окружающей среде, разве только, уничтожая леса, способствовал распространению пустынь. Конечно, человек построил несколько пирамид; но только лишь около столетия назад он начал соревноваться с кораллами — строителями рифов. Ещё позднее он начал сводить на нет работу растений, незначительно, но заметно повышая содержание двуокиси углерода в атмосфере. Итак, наш мир создан не нами. До сих пор мы даже не особенно его изменили по сравнению с морскими животными и растениями. Но мы создали новый род продукта, или артефакта, который обещает со временем произвести в нашем уголке мироздания такие же огромные перемены, какие удалось совершить нашим предшественникам, растениям, вырабатывающим кислород, или кораллам, создающим острова. Эти новые продукты, изготовленные определённо нами самими, — наши мифы, идеи и особенно научные теории — теории о мире, в котором мы живём. Я предлагаю смотреть на эти мифы, идеи и теории как на одни из наиболее характерных продуктов человеческой деятельности. Как и орудия, они представляют собой органы, развившиеся вне нашего тела. Они — экзосоматические артефакты. Таким образом, к этим характерным продуктам мы можем причислить, в частности, то, что называют «человеческим знанием», где слово «знание» берётся в объективном или безличном смысле, в каком можно сказать, что знание содержится в книге, хранится в библиотеке, преподаётся в университете. Говоря о человеческом знании, я буду, как правило, иметь в виду именно этот объективный смысл слова «знание». Это позволяет провести аналогию между знанием, производимым людьми, и мёдом, производимым пчелами: пчелы производят мёд, пчелы хранят его и пчелы же его потребляют; и притом отдельная пчела, потребляющая мёд, как правило, потребляет не только ту его часть, которую сама произвела: мёд потребляют и трутни, которые вообще его не производят (не говоря уже о том, что запасённый мёд могут отнять у пчёл медведи или пчеловоды). Интересно также заметить, что для того, чтобы сохранить силы, необходимые для дальнейшего производства мёда, каждая рабочая пчела должна потреблять мёд, в том числе, как правило, и произведённый другими пчелами. Все это в общем и целом, с небольшими отличиями, приложимо Все эти операции необходимы для роста нашего знания; здесь я, разумеется, опять-таки имею в виду знание в объективном смысле. По моему мнению, похоже на то, что именно рост человеческих знаний, рост наших теорий делает историю человечества такой радикально новой главой в истории Вселенной, а также в истории жизни на Земле. Все три эти истории — история Вселенной, история жизни на Земле и история человечества и роста его знаний — и сами по себе, конечно, являются главами в наших знаниях. Следовательно, последняя из этих глав — то есть история познания — должна состоять из знаний о знании. Она должна будет содержать, хотя бы в неявном виде, теории о теориях Поэтому, прежде чем углубляться далее в эту тему, я представлю общую четырёхчленную схему, которую я нахожу весьма и весьма полезной для описания роста теорий. Схема эта имеет следующий вид:

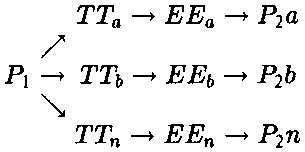

Здесь «Р» означает «проблема», «ТТ» — «пробная теория (tentative theory)», а «ЕЕ» — «(попытка провести) устранение ошибок (error elimination)», прежде всего путём критического обсуждения. Этой четырёхчленной схемой я пытался показать, что результатом критики или устранения ошибок в применении к пробной теории, как правило, становится возникновение новой проблемы или даже нескольких новых проблем. Проблемы, после того как они решены и их решения должным образом проанализированы, порождают проблемы-потомки — новые проблемы, которые часто оказываются глубже и даже плодовитее старых. Это особенно хорошо видно в физических науках; Мою четырёхчленную формулу можно усовершенствовать разными способами, например, переписав её следующим образом:  В такой форме эта схема показывает, что следует по возможности выдвигать много теорий в качестве попыток решения некоторой данной проблемы и что необходим критический разбор каждого из наших пробных решений. Далее оказывается, что каждое из них порождает новые проблемы, и можно проследить те из них, которые обещают наиболее свежие и интересные новые проблемы: если оказывается, что новая проблема, скажем, Р2b — это просто переодетая старая Р1, то мы говорим, что наша теория в состоянии лишь немного сместить проблему, Это показывает, что устранение ошибок является лишь частью критического обсуждения: при критическом обсуждении конкурирующие пробные теории могут сравниваться и оцениваться с самых разных точек зрения. Решающий момент, разумеется, всегда следующий: насколько хорошо наша теория разрешает свои проблемы, то есть Р1? Во всяком случае, помимо прочих целей, мы стремимся узнать Таким образом, моя четырёхчленная схема может использоваться для описания возникновения новых проблем и — как следствие — возникновения новых решений, то есть новых теорий; Позвольте привести пример. Пусть, скажем, Р1 — это некоторая проблема, связанная с выживанием определённого вида, такая как проблема размножения, произведения на свет потомства. По Дарвину, эта проблема выживания получает хорошее решение, если данный вид выживает; всякое другое пробное решение устраняется посредством исчезновения как решения; так и самого вида. По моей схеме, попытка устранения ошибок — то есть борьба за существование — выявит слабости, присущие каждому из предложенных решений, в форме новой проблемы. Например, новая проблема может состоять в том, что родительские организмы и их потомки не оставляют друг другу достаточно жизненного пространства. Эту новую проблему в свою очередь можно решить: например, организмы могут выработать Я буду пользоваться своей схемой в дальнейшем, иногда лишь в неявном виде, и буду говорить об эмерджентности, предполагая, что моя схема придаст этому понятию достаточную респектабельность в рамках разумного, как я надеюсь, обсуждения. Я предлагаю рассмотреть некоторые аспекты роста знаний по четырём рубрикам:

1. Реализм и плюрализм: редукция против эмерджентностиЧеловек производит не только научные теории, но и многие другие идеи: например, религиозные или поэтические мифы или, скажем, сюжеты для рассказов. В чём состоит характерное отличие научной теории от произведения художественной литературы? Я утверждаю, что дело здесь не в том, что теория может быть истинной, в то время как описанные в рассказе вещи не истинны, хотя истинность и ложность имеют некоторое отношение к обсуждаемому вопросу. Для теории характерно то, что она предлагается в качестве решения той или иной научной проблемы, то есть либо проблемы, возникшей ранее, в процессе критического обсуждения предыдущих пробных теорий, либо (может быть) проблемы, открытой автором предлагаемой теории, но открытой им в рамках проблем и решений, принадлежащих к научной традиции. Но я не собираюсь ограничиться этим. Ведь для научной традиции, в свою очередь, характерно или было характерно до недавнего времени то, что можно назвать научным реализмом. Это значит, что она вдохновлялась идеалом нахождения истинных решений своих проблем: решений, согласующихся с фактами. Этот руководящий идеал поиска теорий, соответствующих фактам, и делает научную традицию реалистической традицией: он проводит различие между миром наших теорий и миром фактов, о которых говорят наши теории. Кроме того, естественные науки, с их критическими методами решения проблем, и некоторые общественные науки, особенно история и экономика, довольно долго представляли собой наши наиболее удачные усилия в области решения проблем и обнаружения фактов (под обнаружением фактов я подразумеваю, конечно, открытие высказываний или теорий, соответствующих фактам). Таким образом, эти науки в общем и целом содержат высказывания и теории, наилучшие с точки зрения истины, то есть такие, которые наилучшим образом описывают мир фактов, или так называемую «реальность». Рассмотрим теперь определённые взаимосвязи, существующие между некоторыми из этих наук. Возьмём для примера физику и химию — науки, утверждения которых касаются всех физических вещей и физических состояний, включая живые организмы. Физика и химия не очень отличаются друг от друга, и области их применения тоже как будто не очень различаются, за исключением того, что химия, как её обычно понимают, неприменима при очень высоких температурах и, может быть, при очень низких. Следовательно, было бы не очень удивительно, если бы оправдались давние надежды на то, что химия может быть сведена к физике, что, кажется, и происходит в последнее время. Здесь мы имеем подлинно парадигматический случай «редукции» — под «редукцией» я подразумеваю, конечно, то, что все открытия в области химии можно объяснить (то есть вывести), исходя из принципов физики. Хотя такая редукция была бы не очень удивительна, это был бы огромный успех науки. Это было бы не просто упражнение в унификации, а реальное продвижение в понимании мира. Предположим, что эта редукция полностью осуществилась. Это позволило бы надеяться, что когда-нибудь, возможно, нам удалось бы и все биологические науки свести к физике. Вот это было бы впечатляющие достижение, гораздо более крупное, чем сведение химии к физике. Почему? Потому, что физика и химия в сущности и так имеют очень схожие области применения. Только подумайте, как трудно было бы сказать, является ли атомная теория физической или химической теорией. На самом деле она длительное время была и той, и другой; именно эта общая черта создаёт связующее звено, которое может привести или, возможно, уже привело к их объединению. С живыми организмами дело обстоит Однако даже это не обязательно означало бы полную редукцию. Это видно из того факта, что химикам удавалось создавать всевозможные химические вещества, как неорганические, так и органические, ещё до того, как удалось понять хотя бы их химический состав, не говоря уже об их физической структуре. Таким образом, даже управление химическими процессами при помощи чисто физических средств само по себе не эквивалентно сведению химии к физике. Такое сведение означает гораздо больше. Оно подразумевает теоретическое понимание: теоретическое проникновение старой области знаний в новую. Так, мы могли бы найти рецепт создания некоторой примитивной формы жизни из неживой материи, не понимая — теоретически, — что мы делаем. Конечно, это невероятно обнадёжило бы всех, кто стремится добиться редукции, Если дело обстоит так, что, с одной стороны, живые организмы могут зарождаться естественным путём из неживых систем, Я хочу недвусмысленно подчеркнуть, что как рационалист я стремлюсь и надеюсь понять окружающий мир и стремлюсь и надеюсь добиться редукции. В то же время я считаю вполне вероятным, что редукция может оказаться невозможной; не кажется неправдоподобным, что жизнь — эмерджентное свойство физических тел. Я хочу сказать, что те сторонники редукции, которые по каким-либо философским или иным причинам a priori занимают догматическую позицию, утверждая, что редукция возможна, в Только те, кто придерживаются мнения, что это вопрос невозможно разрешить a priori, могут утверждать, что в случае успеха сведение биологии к физике станет исключительным научным открытием. Я так задержался на этом моменте Два философа, которые должны сегодня участвовать в нашем коллоквиуме, выдвигали в защиту этой точки зрения блестящие аргументы. Это Герберт Фейгль и Уиллард ван Орман Куайн. Я хотел бы сделать несколько критических замечаний по поводу их воззрений. Куайн утверждает, ссылаясь на Карнапа и Фейгля, что если теоретического прогресса можно «достичь… постулируя специфические ментальные состояния… стоящие за физическим поведением, то, несомненно, не меньшего… можно добиться… постулируя вместо них определённые коррелирующие с ними физиологические состояния и события… Отсутствие детального физиологического объяснения этих состояний едва ли может служить возражением против признания их состояниями человеческих тел… Телесные состояния всё равно существуют; зачем добавлять другие?» [280]. Позвольте мне заметить, что Куайн здесь рассуждает как реалист: «Телесные состояния всё равно существуют», — говорит он. Тем не менее, с точки зрения, принятой здесь мною, я не назвал бы его «научным реалистом»: он не хочет подождать, удастся ли науке осуществить здесь редукцию, что, возможно, могло бы когда-нибудь произойти; вместо этого он применяет бритву Оккама [281], указывая, что умственные сущности не являются необходимыми для теории. Но кто знает, что мог Оккам или кто бы то ни было другой подразумевать здесь под необходимостью? Если умственные сущности или, лучше сказать, умственные состояния, существуют, — Короче, мои аргументы сводятся к следующему: философские рассуждения материалистического или физикалистского свойства очень интересны, и, возможно, могли бы даже указать путь к успешной научной редукции. Но они должны быть откровенно пробными теориями (каковыми я считаю теории Фейгля). Некоторые физикалисты, однако, не считают свои теории пробными, а рассматривают их как предложение выразить все на свете физикалистским языком; они полагают, что в пользу такого предложения говорит его несомненное удобство: ведь при этом такие неудобные проблемы, как проблема соотношения тела и духа (mind), самым удобным образом исчезают. Так что для этих физикалистов не остаётся никаких сомнений в том, что такие проблемы надо исключить как псевдопроблемы. На это я бы ответил, что таким же самым способом мы могли бы исключить a priori все химические состояния и связанные с ними проблемы: мы могли бы сказать, что они, очевидно, являются физическими, и что нет необходимости формулировать их в деталях: достаточно просто постулировать наличие некоего физического состояния, соответствующего каждому химическому состоянию. По-моему, ясно, что если бы такой подход стал общепринятым, это привело бы к тому, что никто не стремился бы выяснить в деталях, как можно свести химию к физике. Несомненно, это «растворило» бы проблему, аналогичную проблеме соотношения тела и разума — проблему соотношения физики и химии; однако такое решение было бы чисто лингвистическим и, как следствие, мы ничего бы не узнали о реальном мире. Всё это заставляет меня утверждать, что реализм должен хотя бы попытаться быть плюралистическим, и что реалисты должны согласиться со следующим плюралистическим постулатом: Следует остерегаться разрешения или «растворения» проблем, относящихся к фактам, чисто лингвистическим путём, то есть слишком простым методом отказа от их обсуждения. Напротив, следует быть плюралистами, хотя бы для начала: следует сначала подчеркнуть трудности, даже если они кажутся неразрешимыми, какой, возможно, представляется Таким образом, я говорю: давайте в каждом случае детально прорабатывать аргументы в пользу эмерджентности, во всяком случае до того, как предпринимать попытку редукции. Чтобы подвести итоги и заострить выдвинутые в этом разделе соображения, скажу следующее: сведение химии к физике, которое в настоящее время, «Хорошая» или «научная» редукция есть процесс, в ходе которого мы узнаем множество важных вещей: мы учимся понимать и объяснять теории, относящиеся к области, подлежащей редукции (в данном случае химии), и многое узнаем о возможностях теории, к которой хотим её свести (в данном случае физики). Можно поверить, хотя это ещё не определилось наверняка, что химию удастся успешно свести к физике. Можно также представить себе, хотя это менее вероятно, что когда-нибудь окажется возможно хорошим образом свести биологию, включая физиологию, к физике, а психологию к физиологии и тем самым к физике. Я называю плохой редукцией, или редукцией ad hoc (Ad hoc (лат.) — здесь «только для данного случая». — Эта редукция второго рода, или использование бритвы Оккама, плоха, потому что она не позволяет видеть проблему. В живописной Чтобы избежать столь катастрофических последствий, нужно в каждом случае стремиться узнать как можно больше о той области, которую мы хотим свести к другой. Может оказаться, что данная область противится редукции, Я мог бы, пожалуй, закончить свои замечания о регрессивном смещении проблем бихевиоризмом (особенно лингвистическим бихевиоризмом) следующим высказыванием. Бихевиористы и материалисты суть анти-идеалисты; и они — справедливо — возражают против берклиевского тождества «esse = percipi», или

С их точки зрения, «быть» означает «быть материальным», «вести себя как тело в пространстве и времени». Тем не менее, можно сказать, что бессознательно они следуют тождеству Беркли, хотя выражают его в несколько иной словесной форме:

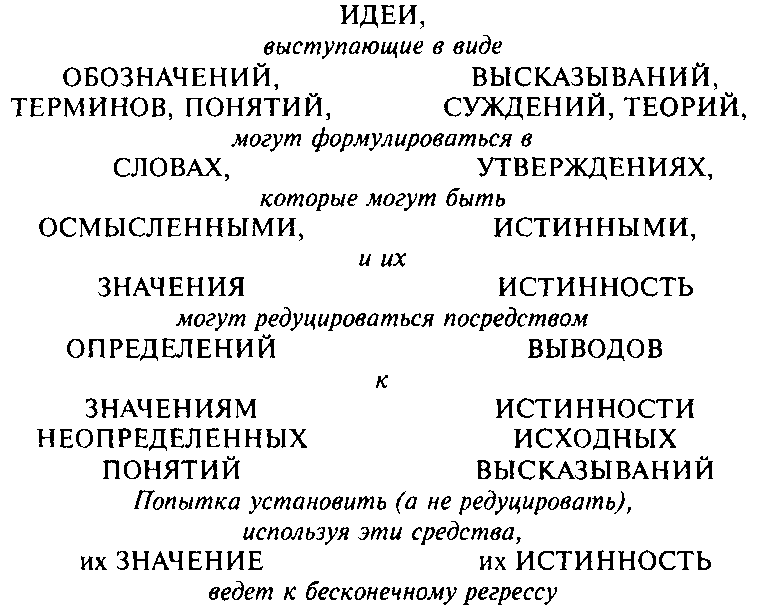

Или, быть может, Действительно, они ведь говорят, что существуют только те вещи, которые можно наблюдать. Они не осознают, что всякое наблюдение включает интерпретацию в свете теорий, и что их термин «наблюдаемый» подразумевает наблюдаемость в свете довольно-таки старомодных и примитивных теорий. Хотя я всячески стою за здравый смысл, я стою также и за расширение сферы здравого смысла при помощи науки. Во всяком случае, не наука, а сомнительная философия (или устаревшая наука) ведёт к идеализму, феноменализму и позитивизму, или к материализму и бихевиоризму, или к любой другой форме антиплюрализма. 2. Плюрализм и эмерджентность в историиЯ не буду говорить об истории Вселенной, а скажу лишь несколько слов о истории жизни на Земле. Похоже, что в последнее время было положено многообещающее начало процессу воссоздания условий, при которых на Земле возникла (emerged) жизнь; я думаю, что скоро, возможно, нас ждут крупные успехи в этой области. Вместе с тем, будучи оптимистом по поводу эмерджентности и даже её экспериментального воспроизведения, я склонен к большому скептицизму в отношении редукции. Это объясняется некоторыми моими соображениями по поводу эволюции жизни. Мне представляется, что эволюционные процессы и крупные эволюционные изменения столь же непредсказуемы, как и исторические процессы или крупные исторические преобразования. Я придерживаюсь этой точки зрения, потому что склоняюсь к недетерминистскому мировоззрению, несколько более радикальному, чем взгляды Гейзенберга: мой индетерминизм включает тезис о том, что даже классическая физика недетерминистична, так что моя точка зрения ближе к воззрениям что эволюция в основном происходит по законам вероятности, в постоянно меняющихся условиях или проблемных ситуациях, и что всякое пробное решение, будь оно более успешным или менее успешным или даже совсем безуспешным, создаёт новую проблемную ситуацию. Мне кажется, что это исключает полную редукцию, как и полное понимание жизненных процессов, хотя и допускает постоянное и далеко идущее продвижение к такому пониманию (Этот аргумент не следует рассматривать как подобие применения Бором его понятия дополнительности к живым организмам, каковое мне представляется весьма слабым аргументом). Однако в этом разделе я хочу поговорить, главным образом, о человеческой истории, об истории человечества. Как я уже подчёркивал, она представляет собой в очень большой мере историю наших знаний — наших теорий о мире — и, конечно, историю воздействия этих продуктов нашего собственного изготовления на нас самих и на нашу дальнейшую продукцию. Очевидно, что по отношению к этим нашим теоретическим продуктам можно занять физикалистскую или материалистическую позицию; и можно заподозрить, что, делая ударение на теориях в том виде, как они содержатся в книгах, хранящихся в библиотеках, или преподаются в университетах, я проявляю свою солидарность с физикалистской или материалистической интерпретацией теорий; я имею в виду интерпретацию, при которой язык рассматривается как нечто, состоящее из физических объектов — звуков или печатных символов, а мы сами — как агенты, подготовленные или предрасположенные реагировать на эти звуки или символы физическим поведением определённого специфического типа. Но я далёк от намерения поощрять такого рода редукцию ad hoc. Конечно, если бы мне пришлось выбирать между какой-нибудь субъективистской или персоналистской точкой зрения на человеческие знания и материалистической или физикалистской точкой зрения, которую я только что попытался обрисовать, я выбрал бы вторую, но такая альтернатива перед нами ни в коем случае не стоит. История идей совершенно ясно показывает, что идеи возникают в логическом или, если этот термин предпочтительнее, в диалектическом контексте [3]. Мои различные схемы, такие как

Можно, по сути, представлять себе как усовершенствованные и рационализированные варианты диалектической схемы Гегеля: они рационализированы, потому что действуют целиком и полностью в рамках логического механизма (organon) рациональной критики, основанной на так называемом законе противоречия, то есть на требовании исключения всех обнаруженных противоречий. Критическое устранение ошибок на научном уровне происходит путём сознательного поиска противоречий. Таким образом, история и особенно история идей показывает, что для понимания истории необходимо понимание идей и их объективных логических (или диалектических) соотношений. Не думаю, что тот, кто всерьёз углублялся в какую-либо из глав истории идей, посчитает редукцию этих идей возможной. Однако я ставлю здесь своей задачей не столько привести аргументы против возможности всякой редукции, сколько привести аргументы за признание возникающих (эмерджентных) сущностей, и за необходимость признать и описать эти возникающие сущности, прежде чем серьёзно задуматься о возможности их исключения посредством редукции. Один из моих основных аргументов в пользу эмерджентного характера теорий я привёл в другом месте [282]. Мои доводы строятся на предположении, что существует такая вещь, как подлинный рост научного знания, или, выражаясь практически, что завтра или через год мы, возможно, выдвинем и подвергнем проверке важные теории, о которых до сих пор никто всерьёз не думал. Если существует рост научного знания в этом смысле, то он не может быть предсказуем средствами науки. Ведь тот, кто смог бы сегодня средствами науки предсказать завтрашние открытия, мог бы сегодня их и сделать, это означало бы, что рост научного знания закончился. Вместе с тем, принципиальная непредсказуемость всегда считалась самой заметной чертой эмерджентности; и мне представляется, что мои аргументы показывают, по крайней мере, что рост знаний должен быть непредсказуемым в принципе. Есть и другие аргументы в пользу эмерджентного характера теорий, или знаний, в объективном смысле. Я упомяну только один или два аргумента против очень популярной и очень наивной точки зрения, которая состоит в том, что теории могут быть сведены к состоянию ума тех, кто их производит, или тех, кто их понимает (Я не буду далее обсуждать здесь вопрос о возможности в свою очередь свести сами эти умственные состояния к физическим). Идея о том, что теория в объективном или логическом смысле может быть сведена к умственным состояниям тех, кто её придерживается, как правило, высказывается в следующей форме: теория сама по себе есть мысль. Здесь допускается тривиальная ошибка — неспособность различить два смысла слова «мысль». В субъективном смысле слово «мысль» описывает умственное, ментальное переживание, или ментальный процесс. Но, хотя между двумя ментальными переживаниями, или ментальными процессами, может существовать причинная связь, между ними не может быть логической связи. Так, если я говорю, что некоторые идеи Будды согласуются с некоторыми идеями Шопенгауэра или что они противоречат некоторым идеям Ницше, то я говорю не о ментальных мыслительных процессах (mental thought-processes) этих людей и не об их взаимосвязи. Но если я говорю, что некоторые идеи Шопенгауэра оказали влияние на Ницше, то я имею в виду, что некоторые мыслительные процессы Ницше оказались причинно связаны с фактом чтения им работ Шопенгауэра. Так что мы имеем два действительно разных мира, мир мыслительных процессов (thought-processes) и мир продуктов мыслительных процессов. В то время как между первыми могут существовать причинные связи, между вторыми существуют только логические взаимосвязи. То, что некоторые теории несовместимы между собой, — логический факт, и его истинность не зависит от того, заметил ли и понял ли Это видно и из того факта, что человек, создавший теорию, очень часто сам не понимает её. Так, нет никакого парадокса в том, что Эрвин Шрёдингер не до конца понимал уравнение Шрёдингера, во всяком случае до тех пор, пока Макс Борн не дал его статистическую интерпретацию; или в том, что закон площадей Кеплера не совсем понимал сам Кеплер, которому этот закон, кажется, не очень нравился. В сущности, понимание теории — это почти необъятная задача, так что мы смело можем сказать, что теорию никогда до конца не понимают, хотя некоторые люди могут понимать некоторые теории очень хорошо. На самом деле понимание теории имеет много общего с пониманием человеческой личности. Можно неплохо знать или понимать систему склонностей (dispositions) человека, то есть быть в состоянии предсказывать, как он будет вести себя в различных ситуациях, но так как существует бесконечно много возможных ситуаций, полное понимание склонностей человека представляется недостижимым. С теориями происходит нечто подобное: полное понимание теории означало бы понимание всех её логических следствий. Однако их бесконечно много в нетривиальном смысле: существует бесконечно много бесконечно разнообразных ситуаций, к которым можно применить эту теорию, то есть к которым могут иметь отношение Таким образом, изучение истории наших теорий или идей — а ведь можно привести серьёзные основания для мнения, что вся человечеси идей, — должно бы сделать всех нас плюралистами. Действительно, для историка существуют только люди в их физических, социальных, умственных и идеологических проблемных ситуациях, люди, производящие идеи, при помощи которых они пытаются разрешить свои проблемы, идеи, которые они пытаются понимать, критиковать, развивать. Изучая историю идей, обнаруживаешь, что идеи живут своей жизнью (это, конечно, метафора); что они могут быть неправильно поняты, отвергнуты и забыты; что они могут восстановить своё доброе имя и снова вернуться к жизни. А без метафор можно сказать, что идеи не тождественны Всё это, возможно, напоминает Платона и Гегеля, но здесь есть и существенные отличия. «Идеи» Платона были вечными, неизменными понятиями или концепциями; у Гегеля идеи — это понятия или концепции, диалектически изменяющие сами себя. Идеи, которым я придаю наибольшее значение, вообще не являются ни понятиями, ни концепциями. Они соответствуют не словам, а утверждениям или высказываниям (to statements or propositions). В противоположность Платону и Гегелю я считаю пробные теории о мире, то есть гипотезы вместе с их логическими следствиями, самыми важными гражданами мира идей; Это важно в связи с проблемой времени и изменений. Чтобы плюралистическая Вселенная, в которой живёт историк, с населяющими её отдельными людьми, которые проживают каждый свою отдельную жизнь, пытаются решать свои проблемы, производят на свет детей и идеи о них, надеются, страшатся и обманывают себя и других, но при этом вечно теоретизируют и часто стремятся не только к счастью, но Естественно ожидать, что лезвие бритвы затупится от такой трудной работы. Несомненно, процедура будет болезненной. Но ведь это — дело житейское. 3. Реализм и субъективизм в физикеВ современной физике есть две крупные области, в которых физики не только допускают субъективизм, но и отводят ему значительную роль: теория Больцмана о субъективности направления времени и интерпретация Гейзенбергом принципа неопределённости как определяющего нижнюю границу эффекта воздействия наблюдателя на наблюдаемый объект. Вмешательство субъекта, или наблюдателя, имело место ещё в одном случае, когда Эйнштейн включил наблюдателя в ряд воображаемых мысленных экспериментов с целью прояснить принцип относительности; однако сам же Эйнштейн медленно, но верно изгнал наблюдателя из этой области. Я не буду далее обсуждать ни эту проблему, ни субъективную теорию времени, которая, пытаясь убедить нас, что время и изменения суть человеческие иллюзии, забывает о том, что это — вполне реальные иллюзии, которые никак не были сведены к чему-либо ещё (и которые, как я полагаю, не поддаются редукции). Я не стану обсуждать всё это, потому что я совсем недавно это уже сделал. Я хочу только сказать несколько слов о формулах Гейзенберга и об их интерпретации. Эти формулы обычно выводят весьма сложным образом — существует, например, интересный способ их вывода по Вейлю [284] и ещё один довольно сложный способ Борна [285]. Вместе с тем фактически формула Гейзенберга для энергии не зависит ни от волновой механики, ни от матричной механики Гейзенберга; не требуются нам и соотношения коммутации (которые, по Хиллу [286], недостаточны для вывода этих формул). Она вообще не зависит от революционной новой квантовой механики

Из него мы немедленно получаем

Используя известное соотношение

Получаем из [2]

Откуда непосредственно вытекает

То есть одна из разновидностей так называемых формул неопределённости Гейзенберга. Точно таким же образом мы получаем формулу Гейзенберга для координат и импульса из принципа Дуэна (на его аналогичность принципу Планка недавно указал Альфред Ландё). Её можно записать в виде

По Ландё, это можно интерпретировать следующим образом: тело, наделённое пространственной периодичностью ∆qi, — (такое, как решётка или кристалл), способно изменять свой импульс (momentum) pi шагами, кратными ∆pi ~ h/∆qi. Из [6] сразу же получаем

А это — ещё один вид формул неопределённости Гейзенберга. Учитывая, что теория Планка — статистическая, формулы Гейзенберга естественно интерпретировать как статистические отношения рассеяния, как я предлагал более тридцати лет назад [287], [288]. Иными словами, они ничего не говорят о возможной точности измерений или о пределах наших знаний, но если это — отношения рассеяния, они говорят нам Например, формула ∆pi∆qi ≈ h (которую можно получить из принципа Дуэна точно так же, как формулу ∆E∆t ≈ h можно получить из принципа Планка) показывает просто, что если мы определим координату x некоторой системы (скажем, электрона), то при повторном эксперименте получим рассеяние импульса. Как же можно проверить такое утверждение? Проведя большую серию экспериментов с фиксированным отверстием створки ∆x и измерив в каждом отдельном случае импульс px. Если измеренные значения импульса покажут предсказанное рассеяние, значит, формула выдержала испытание. Но это показывает, что для проверки отношений рассеяния мы в каждом случае реально измерили рх с гораздо большей точностью, чем ∆рх, иначе мы не могли бы говорить о ∆рх как о рассеянии рх. Эксперименты такого рода проводятся каждый день в любой физической лаборатории. И они опровергают гейзенберговскую интерпретацию неопределённости, так как измерения (но не основанные на них предсказания!) оказываются более точными, чем позволяет эта интерпретация. Сам Гейзенберг отмечал, что такие измерения возможны, но он говорил, что это «вопрос личных убеждений» или «личного вкуса» — придавать ли им какое-либо значение; Поэтому нет совершенно никаких оснований принимать субъективистскую интерпретацию квантовой механики ни по Гейзенбергу, ни по Бору. Квантовая механика — это статистическая теория, потому что проблемы, которые она пытается решить — например, интенсивности спектральных линий — это статистические проблемы. Следовательно, нет нужды предпринимать здесь философскую защиту её некаузального характера. Следует, однако, подчеркнуть несводимость статистических теорий к детерминистским теориям (а не несовместимость этих двух видов теорий). Аргументы в этом плане приводились Ландё и — совершенно другие — мною. Подводя итоги, скажем, что нет совершенно никаких причин сомневаться в реалистическом и объективистском характере физики в целом. Роль, которую играет субъект-наблюдатель в современной физике, ничем не отличается от той роли, которую он играл в динамике Ньютона или в теории электрического поля Максвелла: наблюдатель — по сути — это человек, который испытывает теорию. Для этого ему нужно множество других теорий, конкурирующих и вспомогательных. Всё это показывает, что мы не столько наблюдатели, сколько мыслители. 4. Реализм в логикеЯ против того, чтобы смотреть на логику как на Вкратце, моя теория такова. Я смотрю на логику как на теорию дедукции, или выводимости, или как её ещё называют. Выводимость, или дедукция, связана, в основном, с передачей истинности и обратной передачей ложности: в верном (valid) выводе истина передаётся от посылки к заключению. Это можно использовать, особенно в так называемых «доказательствах». А ложность передаётся от заключения к (хотя бы) одной посылок, и это используется в опровержениях, особенно в критических У нас есть посылки и заключение; если мы покажем, что заключение ложно, и предположим, что вывод верен, то мы будем знать, что хотя бы одна из наших посылок неверна. Именно так логика постоянно используется в процессе критического обсуждения, потому что в критическом обсуждении мы стремимся доказать, что с некоторым утверждением Я хотел бы высказать следующие утверждения: 1) критика — наиболее важное методологическое орудие, и 2) если отвечать на критику заявлением: «Мне не нравится ваша логика: вас эта логика, может быть, устраивает, Я бы предложил различать два основных способа использования логики, а именно: 1) её использование в науках, основанных на доказательстве, то есть в математических науках, и 2) её использование в эмпирических науках. В науках, основанных на доказательстве, логика используется главным образом для доказательства — для передачи истинности, в то время как в эмпирических науках она используется почти исключительно для критики — для обратной передачи ложности. Конечно, в них участвует и прикладная математика, в которой мы неявно используем доказательства чистой математики, но роль математики в эмпирических науках несколько сомнительна в разных отношениях. (Есть замечательная статья Шварца на эту тему [289]) Итак, в эмпирических науках логика используется, главным образом, для критики, то есть для опровержения. (Вспомните мою схему Р1→TT→EE→ Р2). Теперь я хочу высказать следующее утверждение. Если мы хотим использовать логику в контексте критики, то мы должны использовать очень сильную логику, так сказать, самую сильную логику, какая имеется в нашем распоряжении, потому что нам нужна суровая критика. Чтобы критика была суровой, нужно использовать весь логический аппарат полностью: нужно стрелять изо всех пушек. Важен каждый выстрел. Ничего, если мы будем слишком критичны: в этом случае нам ответят контркритикой. Таким образом (в эмпирических науках) следует использовать полную, или классическую, или двузначную логику. Если мы не станем использовать её, а прибегнем к более слабой логике, — скажем, к интуиционистской логике или к какой-нибудь трёхзначной логике (как предлагал Рейхенбах в связи с квантовой теорией), — тогда, утверждаю я, мы будем недостаточно критичны, а это признак того, что прогнило Теперь для сравнения рассмотрим доказательства. Каждому математику известно, что значительный интерес представляет доказательство теоремы при помощи минимального логического аппарата. Доказательство, использующее более сильные, чем необходимо, логические средства, математически неудовлетворительно, и всегда бывает интересно найти самые слабые исходные предположения и минимальные средства, использующиеся в доказательстве. Другими словами, мы хотим, чтобы доказательство было не только достаточным, то есть верным, но и, если возможно, необходимым, в том смысле, что в нём использовались бы минимальные исходные предположения. Я признаю, что это несколько изощрённая точка зрения. В обычной математике — математике без затей — мы счастливы и довольны, если хоть Так что, если удаётся доказывать математические теоремы более слабыми методами, чем полный арсенал классической логики, то это в высшей степени интересно с математической точки зрения. Таким образом, в теории доказательств мы заинтересованы в том, чтобы по возможности ослабить нашу классическую логику, и можем, например, ввести интуиционистскую логику или Мне кажется, кстати, что термин «интуиционистская логика» неудачен. Это просто название очень интересной и несколько ослабленной формы классической логики, которую придумал Брауэр и формализовал Гейтинг. Я, безусловно, не хочу ничего сказать в пользу философской теории, называемой интуиционизмом, хотя готов Таким образом, интуиционистская логика представляет собой очень интересный подход к математике, потому что она пытается доказать как можно больше математических теорем урезанными логическими средствами. У интуиционистской логики есть ещё одно преимущество: можно показать, что так называемый «закон исключённого третьего» в ней недоказуем (хотя это правильно построенная формула этой системы). Можно также показать, что, если в какой-либо системе некоторая правильно построенная формула недоказуема, то эта система непротиворечива. Вообще говоря, чем слабее используемые нами логические средства, тем меньше нам грозит противоречивость, то есть возможность вывести противоречие. Так что интуиционистскую логику можно также рассматривать как попытку обеспечить непротиворечивость наших рассуждений и уменьшить риск столкновения со скрытыми противоречиями, парадоксами, антиномиями. Насколько надёжна такая ослабленная логика как таковая, в этот вопрос я сейчас не хочу углубляться; но очевидно, она хотя бы немного надёжнее, чем полная классическая логика. Я не предполагаю, что она всегда надёжна, но речь не об этом. Я веду речь вот о чём. Если вы хотите доказать или установить Так вот, этот рационалистический взгляд представляет собой реалистический взгляд на логику. Я склонен утверждать, что не последняя из заслуг Альфреда Тарского состоит в том, что он ввёл в логику две идеи, благодаря которым она стала в высшей степени реалистическим предприятием. Первая — это идея Тарского (отчасти предвосхищённая Больцано), что логическое следование есть передача истинности. Второй я бы считал реабилитацию теории истины как соответствия, реабилитацию идеи, что истинность есть просто соответствие фактам. Мне кажется, что в этом пункте я несколько расхожусь с Куайном, поскольку я думаю, что эту идею Тарского следует интерпретировать как подрывающую релятивизм и что Тарский прав, объявляя свою теорию истины «абсолютной» теорией истины. Чтобы пояснить этот момент, я перескажу здесь одну очень старую историю, но с некоторой поправкой. Старая история — это история о трёх основных теориях истины. Поправка будет состоять в том, что из истории будет изъято слово «истина», а вместе с ним и впечатление, что речь в ней идёт только о словах или о словесных определениях. Однако для этого изъятия требуется некоторое предварительное обсуждение. Из трёх основных теорий истины самой старшей является теория соответствия, согласно которой истинность есть соответствие фактам или, точнее говоря, высказывание истинно, если (и только если) оно соответствует фактам, или адекватно описывает факты. Это теория, которую, как мне представляется, реабилитировал Тарский. Вторая теория — так называемая теория (внутренней) согласованности, или когерентности: высказывание считается истинным, если (и только если) оно согласуется с остальной частью нашего знания. Третья теория состоит в том, что истинность есть прагматическая пригодность (utility) или прагматическая полезность. Теория согласованности существует в различных вариантах, из которых я упомяну здесь только два. Согласно первому, истинность есть согласованность с нашими мнениями (beliefs). Точнее, данное высказывание истинно, если оно согласуется с прочими нашими мнениями. Это мне не совсем нравится, потому что мне не хочется допускать в логику мнения — по хорошо известным причинам. (Если Пётр полагает (believes), что p, и если В соответствии со вторым вариантом теории согласованности некоторое данное высказывание, о котором мы не знаем, истинно оно или ложно, должно считаться истинным, если (и только если) оно согласуется с высказываниями, которые мы приняли ранее. Этот вариант делает наше знание предельно консервативным: «окопавшееся» знание вряд ли можно низвергнуть. Для теории прагматической полезности особое значение имеет проблема теорий в естественных науках, таких как физика. Теория прагматической полезности говорит, что мы должны принимать физическую теорию за истинную, если при проверках и других приложениях она оказывается прагматически полезной, или успешной. Я теперь предлагаю некоторый трюк. Мой трюк состоит в следующем. Очень скоро и почти до самого конца этой главы я перестану упоминать об истине. Я не буду больше спрашивать, «что такое истина». Тому есть несколько причин. Основная причина та, что по моему мнению вопросы типа «Что такое?», или, иными словами, вопросы о словах или определениях должны быть исключены. Вопросы типа «Что такое?» я рассматриваю как псевдовопросы. Они не все кажутся такими уж псевдо, но я думаю, что они все — псевдовопросы. Я думаю, что такие вопросы, как «Что такое жизнь?», или «Что такое материя?», или «Что такое разум?», или «Что такое логика?» задавать не надо. Это типичные неплодотворные вопросы. Так что, я полагаю, нам следует отделаться и от вопроса «Что такое истина?» Первую (только что упомянутую) причину, по которой я отверг вопрос «Что такое истина?», можно назвать «антиэссенциализмом». Вторая причина ещё важнее. Она состоит в том, что мы вообще должны бежать, как от чумы, от обсуждения значений слов. Обсуждать значения слов — излюбленная игра философии, нынешней и прошлой: философы, похоже, питают непреодолимое пристрастие к идее, что слова и их значения действительно важны и заслуживают особого внимания философии. Для удобства читателей я снова представлю здесь таблицу, которую я уже использовал раньше (см.  Слева в ней помещены слова или понятия и их значения, а справа — высказывания (statements or propositions) или теории и их истинность. Так вот, весь опыт моих занятий этими проблемами научил меня, что надо всегда держаться подальше от левой стороны этой таблицы, на её правой стороне. Надо всегда придерживаться утверждений, теорий и их истинности. Никогда не надо ввязываться в обсуждение словесных вопросов или вопросов о значении и никогда не надо интересоваться словами. Если перед вами поставят вопрос, действительно ли употребляемое вами слово означает то или, может быть, другое, отвечайте: «Я не знаю, и меня не интересуют значения; если хотите, Никогда не следует спорить о словах или ввязываться в вопросы терминологии. Надо всегда держаться в стороне от обсуждения понятий. То, что нас на самом деле интересует, наши подлинные проблемы — это проблемы, касающиеся фактов, или, другими словами, проблемы теорий и их истинности. Нас интересуют теории и то, как они выдерживают критическое обсуждение, а наше критическое обсуждение направляется нашей заинтересованностью в истине. Сказав это, я собираюсь теперь перестать употреблять слово «истина». Наша проблема уже не выражается вопросами «Является ли истина соответствием?», «Является ли истина согласованностью?», «Является ли истина полезностью?» А если так, то как можем мы сформулировать нашу подлинную проблему? Нашу проблему можно чётко сформулировать, только указав, что все противники теории соответствия делают некоторое утверждение. Все они утверждают, что не может быть такой вещи, как соответствие высказывания факту. Они говорят, что это понятие бессмысленно (или что оно неопределимо, что, кстати, по моему мнению не важно, поскольку определения не важны). Другими словами, вся эта проблема возникает Совершенно ясно также, что, не будь этих сомнений, сторонникам теории согласованности и теории прагматической полезности не о чём было бы спорить. Никто не отрицает важность прагматической полезности и таких вещей, как предсказательная сила теории, но если существует нечто вроде соответствия теории фактам, то оно, очевидно, будет важнее, чем просто внутренняя согласованность, и, конечно, гораздо важнее, чем согласование с любым предшествующим «знанием» (или «мнением»): ведь если теория соответствует фактам, но не согласуется с Аналогичным образом, если существует нечто вроде соответствия теории фактам, то ясно, что теория, соответствующая фактам, будет, как правило, весьма полезной. (Вместе с тем для преступника, представшего перед судом, может быть очень полезным придерживаться теории, не соответствующей фактам, но поскольку прагматисты имеют в виду не этого рода полезность, постольку их взгляды порождают вопрос, весьма для них неудобный — «полезность для кого?»). Хоть я и противник прагматизма как философии науки, я охотно признаю, что прагматизм подчеркнул нечто очень важное — вопрос о том, имеет ли теория какое-либо приложение, например, обладает ли она предсказательной силой? Praxis, практика, как я сказал в другом месте, неоценима для теории одновременно и как шпора, и как узда: это шпора, поскольку подсказывает нам новые проблемы, и это узда, поскольку может свести нас с неба на землю, к реальности, если мы заблудимся это нельзя не признать. И Таким образом, теория соответствия не отрицает важности теории согласованности или теории прагматической полезности, хотя она и подразумевает, что они недостаточно хороши. Со своей стороны, теории согласованности и прагматической полезности утверждают невозможность или бессмысленность теории соответствия. Таким образом, даже не упоминая слова «истина» и не спрашивая, «что значит истина?», мы можем видеть, что центральной проблемой всего этого обсуждения является не словесная проблема определения «истины», а следующая проблема, относящаяся к сути дела: может ли существовать такая вещь, как высказывание или теория, которые соответствуют фактам или не соответствуют фактам? За сомнениями относительно возможности говорить о соответствии стоят очень сильные аргументы. Во-первых, существуют парадоксы, или антиномии, порождаемые идеей соответствия. Более того, высказывание, не соответствующее фактам, может быть совершенно недвусмысленным. Убийца может недвусмысленно сказать: «Я его не убивал». В этом утверждении нет ничего двусмысленного, но оно не соответствует фактам. Ясно, что шликовская попытка объяснить соответствие несостоятельна. Ещё менее удачна попытка Витгенштейна [290]. Витгенштейн предположил, что высказывание есть картина реальности и что соответствие — это отношение, очень похожее на то, которое существует между дорожкой на граммофонной пластинке и звуком, который ей соответствует — Несомненно, эта история выдумана. Но она хорошо выдумана; и она иллюстрирует слабость проективной теории языка, особенно если рассматривать её как теорию соответствия между высказыванием и фактом. Но это не все. Дело обстоит ещё серьёзнее: Витгенштейн, сформулировав свою теорию, заявил, что невозможно обсуждать отношение языка к реальности или вообще обсуждать язык (Потому что язык нельзя обсуждать с помощью языка). Это область, в которой слова нам изменяют. «Это показывает себя» — излюбленное выражение Витгегнштейна для указания на бессилие слов. Любая попытка углубиться в отношение между языком и реальностью или более глубоко обсудить язык или высказывания, соответственно, обречена быть бессмысленной. И хотя в «Предисловии» к своей книге он и говорит, что «истинность изложенных здесь мыслей кажется мне неопровержимой и окончательной», заканчивает он её словами: «Тот, кто меня понял, в конце концов уясняет их [высказываний «Трактата»] бессмысленность» (Поскольку разговоры о языке бессмысленны). Несомненно, это относится, помимо прочих вещей, в особенности к его теории проекции. Его замечание, что читатели увидят бессмысленность того, что он говорит, подтверждает, таким образом, то, что противники теории соответствия всегда о ней говорили, а именно — что бессмысленно говорить о соответствии между высказыванием и фактом. Итак, мы вернулись обратно к сути дела. А она состоит в следующем: существует или не существует теория соответствия, которую можно защитить? Можем мы или не можем осмысленно говорить о соответствии между высказыванием и фактом? Так вот, я утверждаю, что Тарский реабилитировал теорию соответствия. Это, я думаю, великое достижение, и это великое философское достижение. Я говорю это потому, что многие философы (например, Макс Блэк) отрицают, что в этом достижении Тарского есть Ключом к реабилитации теории соответствия служит очень простое и очевидное наблюдение Тарского, а именно: если я хочу говорить о соответствии между высказыванием S и фактом F, то я должен делать это на языке, на котором я могу говорить Метаязык — это язык, на котором мы можем говорить о некотором другом языке. Например, грамматика немецкого языка, написанная Всё это имеет место, когда мы используем английский как наш метаязык, чтобы говорить о немецком (как о рассматриваемом языке-объекте). Например, мы должны иметь возможность говорить на английском метаязыке такие веши, как: Немецкие слова «Das Gras ist grun» образуют высказывание на немецком языке. Вместе с тем мы должны иметь возможность описать на нашем (английском) метаязыке тот факт, который описывается немецким высказыванием «Das Gras ist grun». Мы можем описать этот факт на английском, просто сказав, что трава Зелёная. Теперь мы можем построить на метаязыке высказывание о соответствии некоторого высказывания языка-объекта фактам следующим образом. Мы можем высказать утверждение: Немецкое высказывание «Das Gras ist grun» соответствует фактам, если и только если трава Зелёная. (Или: «… если и только если является фактом, что трава Зелёная»). Это очень тривиально. Важно, однако, понять следующее: в нашем утверждении слова «Das Gras ist grun», взятые в кавычки, выступают как метаязыковое (то есть английское) имя немецкого высказывания. Со своей стороны, английские слова «трава Зелёная» входят в наше приведённое выше утверждение без всяких кавычек: они представляют собой не имя высказывания, а просто описание факта (или предполагаемого факта). Это даёт возможность нашему утверждению выражать отношение между (немецким) высказыванием и фактом. (Факт не является ни немецким, ни английским, хотя, конечно, мы описываем его или говорим о нём на нашем метаязыке, то есть на английском: факт не лингвистичен, это факт реального мира, хотя, конечно, нам понадобится метаязык, если мы захотим говорить об этом факте). А в нашем метаязыковом утверждении утверждается, что определённое (немецкое) высказывание соответствует определённому факту (неязыковому факту, факту реального мира) при точно сформулированных условиях. Мы можем, конечно, заменить немецкий язык-объект любым другим — даже английским. Так, мы можем высказать следующее метаязыковое утверждение: Английское высказывание «Трава Зелёная» соответствует фактам, если и только если трава Зелёная. Оно кажется ещё более тривиальным. Но вряд ли его можно отрицать, как нельзя отрицать и то, что в нём выражены условия, при которых высказывание соответствует фактам. Говоря в общем виде, пусть «S» будет (метаязыковым) именем некоторого высказывания языка-объекта, и пусть «f» будет аббревиатурой некоторого выражения метаязыка, описывающего (предполагаемый) факт F, который описывается высказыванием S. Тогда мы можем высказать следующее метаязыковое утверждение: Высказывание S языка-объекта соответствует фактам, если и только если f (или: … если является фактом, что f). Следует отметить, что в то время как «S» здесь — метаязыковое имя некоторого высказывания, — не имя, а аббревиатура некоторого выражения метаязыка, описывающего определённый факт (тот факт, который мы можем назвать «F»). Теперь мы можем сказать, что же именно сделал Тарский. Он открыл, что для того, чтобы говорить о соответствии между высказыванием S и фактом F, нам нужен язык (метаязык), на котором мы можем говорить о высказывании S и высказывать факт F. (О первом мы говорим, используя имя «S», о втором — используя метаязыковое выражение «f», которое высказывает (states) или описывает F). Важность этого открытия в том, что оно устраняет все сомнения относительно того, осмысленно ли говорить о соответствии высказывания некоторому факту или фактам. А коль скоро это уже доказано, мы можем, конечно, заменить слова «соответствует фактам» словами «истинно». Помимо этого Тарский предложил способ давать определение истины (в смысле теории соответствия) для любой непротиворечивой формализованной системы. Однако не это я считаю его главным достижением. Главным его достижениям является реабилитация высказываний о соответствии (и истинности). Между прочим, он показал, при каких условиях такие высказывания могут приводить к парадоксам и как мы можем избегать таких парадоксов, и он показал также, как в обычном разговоре об истине мы можем избегать — и избегаем — парадоксов. Поскольку мы установили, что можем употреблять «истину» в смысле соответствия высказываний фактам, нам уже нечего добавить существенного по поводу слова «истина». Нет никакого сомнения, что соответствие фактам и есть то, что мы обычно называем «истинностью»; что в обыденном языке мы называем «истинностью» соответствие фактам, а не внутреннюю согласованность или прагматическую полезность. Судья, призывающий свидетеля говорить правду (truth) и ничего кроме правды, не призывает его говорить то, что он считает полезным для себя или для Другими словами, обычный смысл слов «правда» или «истина», как они используются в суде, есть без всякого сомнения соответствие. Но для меня важнее всего то, что это можно рассматривать просто как «соображение по поводу (afterthought)» Я заметил бы, однако, что теория истины как соответствия есть реалистическая теория. Это значит, что она проводит различие — которое является реалистическим различием — между теорией и фактами, описываемыми теорией. Благодаря этому мы можем говорить, что теория истинна или ложна или соответствует фактам, соотнося таким образом теорию с фактами. Это позволяет нам говорить о реальности в отличие от теории. Это самое главное — это самый главный момент для реалиста. Реалист хочет иметь одновременно и теорию, и реальность, или факты (не называйте это реальностью, если не хотите, называйте это просто «фактами»), отличные от теории, относящейся к этим фактам, которую он может так или иначе сравнивать с фактами, чтобы выяснить, соответствует ли она им. Конечно, это сравнение всегда крайне трудно. Ещё одно слово по поводу теории Тарского. Всю её цель часто понимают неправильно, ошибочно предполагая, что она стремится дать некий критерий истинности. Ведь именно к этому стремятся как теория согласованности, так и теория прагматической полезности — они подкрепляли традиционный взгляд, согласно которому любая серьёзная теория истины должна давать нам способ определения, истинно некоторое данное высказывание или нет. С помощью своего определения истины Тарский доказал много всяких вещей. Среди прочего он доказал, что в достаточно богатом языке (в том числе в любом языке, в котором можно формулировать математические или физические теории) не может быть никакого критерия истинности, то есть никакого критерия соответствия: вопрос о том, истинно ли некоторое высказывание, в общем виде неразрешим для языков, в которых мы можем сформулировать понятие истины. Таким образом, понятие истины в основном играет роль регулятивной идеи. В наших поисках истины нам поможет знание того, что существует нечто вроде истины или соответствия. Это знание не даст нам способа находить истину или хотя бы уверенность в том, что мы нашли истину, даже если мы действительно её нашли. Так что нет никакого критерия истинности, и мы не должны о нём просить. Мы должны довольствоваться тем фактом, что идея истины как соответствия фактам была реабилитирована. Это сделал Тарский, Хотя у нас нет никакого критерия истинности и никакого способа даже быть уверенным в ложности некоторой теории, всё же легче выяснить, что данная теория ложна, чем выяснить, что она истинна, как я подробно разъяснил в другом месте (см. прежде всего Popper К. R. The Logic of Scientific Discovery, 1959 и позднейшие издания, а также главы 2, Для этого я использовал в основном две упомянутые ранее идеи Тарского. Одна из них — это идея истины. Другая — идея логического следствия или, точнее, множества логических следствий некоторого предположения, или содержания предположения. Введя в логику понятие правдоподобности, или приближения к истине, мы делаем логику ещё более «реалистической». Ведь теперь её можно использовать для высказываний о том, в каком отношении одна теория более, чем другая, соответствует фактам — фактам реального мира. Подведём итог. Как реалист, я смотрю на логику как на органон критического подхода (а не доказательства!) в наших поисках истинных и высоко информативных теорий — или по крайней мере новых теорий, которые содержат больше информации и лучше соответствуют фактам, чем наши прежние теории. И я смотрю на критический подход как на главное наше орудие в содействии росту нашего знания о мире фактов. | |

Примечания | |

|---|---|

| |

Оглавление | |

| |