Проанализировав платоновскую социологию, нетрудно представить его политическую программу. Основные требования Платона можно выразить одной из следующих формул, первая из которых соответствует его идеалистической теории изменения и покоя, вторая — его натурализму. Идеалистическая формула такова: «Задержите все политические перемены!» Перемены — зло, покой божественен 6.1. Задержать всё перемены можно в том случае, если государство создано как точная копия его оригинала, то есть формы или идеи города-государства. Если бы нас спросили, как этого достичь, мы могли бы ответить натуралистической формулой: «Назад к природе!» Назад к подлинному государству наших праотцов, самому древнему государству, построенному в соответствии с человеческой природой и потому стабильному. Назад к родовой патриархии времён, предшествовавших упадку, назад к естественному классовому господству немногих мудрых над многими невежественными. Я полагаю, что из этих требований можно вывести все элементы политической программы Платона. Эти требования основаны на историцизме Платона и их следует соединить с его социологическими учениями, касающимися условий стабильности правящего класса. Я имею в виду следующие основные элементы политической программы Платона: (A) Строгое разделение на классы, то есть правящий класс, состоящий из пастухов и сторожевых псов, следует строго отделить от человеческого стада. (B) Отождествление судьбы государства с судьбой правящего класса. Исключительный интерес к этому классу и его единству. Содействие этому единству, жёсткие правила взращивания этого класса и получения им образования. Надзор за интересами членов правящего класса, коллективизация, обобществление этих интересов. Из этих основных элементов могут быть выведены остальные, например, такие, как: (C) Правящий класс обладает монополией на такие вещи как военная доблесть и выучка, право на ношение оружия и получение любого рода образования. Однако он совершенно устранён из экономической деятельности и, тем более, не должен зарабатывать деньги. (D) Вся интеллектуальная деятельность правящего класса должна подвергаться цензуре. Непрерывно должна вестись пропаганда, формирующая сознание представителей этого класса по единому образцу. Все нововведения в образовании, законодательстве и религии следует предотвращать или подавлять. (E) Государство должно быть самодостаточным. Его целью должна быть экономическая автаркия: ведь иначе правители или будут зависеть от торговцев, или сами станут торговцами. Первая альтернатива подорвала бы их власть, вторая — их единство и стабильность государства. По-моему, эту программу вполне можно назвать тоталитаристской. И конечно же, она основывается на историцистской социологии. Однако разве этим всё сказано о политической программе Платона? Разве нет в его программе черт или элементов не тоталитаристских, не основанных на историцизме? А как же присущее Платону страстное желание блага и красоты? А как же его любовь к мудрости и истине? Разве он не требовал, чтобы правили мудрецы, философы? Разве он не надеялся наделить граждан своего государства добродетелью и сделать их счастливыми? И разве он не требовал, чтобы государство основывалось на справедливости? Даже те, кто критикует Платона, верят, что его политическое учение, Несмотря на подобные доводы, я считаю, что в нравственном отношении политическая программа Платона не выходит за рамки тоталитаризма Идеализацией великого идеалиста пронизаны не только интерпретации, но и переводы работ Платона. Режущие ухо замечания Платона, которые не соответствовали взглядам того или иного переводчика на то, что полагается говорить гуманисту, часто или смягчались или понимались неверно. Эта тенденция начинается с английского перевода названия диалога Платона «Государство» — «Republic». Едва увидев этот заголовок, можно подумать, что автор, должно быть, либерал, если не революционер. Однако «Republic» — это просто английский вариант латинского перевода греческого слова, которое вовсе не предполагает такого рода ассоциаций и которое правильнее было бы перевести как «Конституция», «Город-государство» или «Государство». Несомненно, традиционный английский перевод названия этого диалога — «Republic» — немало содействовал общему убеждению, что Платон не мог быть реакционером. Принимая во внимание всё то, что Платон говорит о Благе, Справедливости и других идеях, мне следует защитить мой тезис о том, что его политические требования чисто тоталитарны и антигуманны. Для того, чтобы провести эту защиту, я прерву свой анализ историцизма и на протяжении следующих четырёх глав сосредоточусь на критическом рассмотрении этических идей Платона и определении их места в его политических требованиях. В настоящей главе я исследую идею Справедливости, в трёх следующих — учение о том, что править должны мудрейшие и лучшие, а также проанализирую идеи Истины, Мудрости, Блага и Красоты. IЧто мы в действительности имеем в виду, говоря о «справедливости»? Я не думаю, что вербальные вопросы такого рода важны или что на них может быть получен определённый ответ: ведь термины, подобные «справедливости», всегда используются в различных смыслах. Однако я полагаю, что большинство из нас, особенно те, кто привержен гуманизму, говоря о «справедливости», имеют в виду следующее: (а) равное распределение бремени гражданских обязанностей, то есть тех ограничений свободы, которые необходимы в общественной жизни 6.4; (b) равенство граждан перед законом при условии, разумеется, Что Платон подразумевал под «справедливостью»? Я утверждаю, что в «Государстве» он использует термин «справедливо» как синоним слов «то, что в интересах лучшего государства». Что же в интересах этого лучшего государства? Задержать все перемены путём сохранения власти правящего класса и жёсткого деления на классы. Если эта интерпретация верна, то мы должны будем согласиться с тем, что платоновское понимание справедливости обусловило тоталитарный характер его политической программы. Кроме того, мы должны будем также сделать вывод о том, как опасно полагаться на впечатление от одних только слов. Справедливость — центральная тема «Государства». По традиции его подзаголовком считают слова «О справедливости». Исследуя природу справедливости, Платон использует метод, о котором упомянуто в предыдущей «Государства». Рассуждения, приводящие к этому ответу, будут более детально проанализированы в настоящей главе немного позже. Сейчас мы представим их вкратце. Город-государство основывается на человеческой природе, её нуждах и ограничениях 6.6. «Мы установили, что каждый отдельный человек должен заниматься IIОднако, быть может, Платон был прав? Может быть, «справедливость» означает именно то, что он говорит? Я не намерен обсуждать этот вопрос. Если Однако, быть может, он прав в другом смысле? Может быть, его идея справедливости соответствует греческому способу использования этого слова? Может быть, под «справедливостью» греки понимали нечто целостное, наподобие «здоровья государства», и, может быть, совершенно неверно и неисторично ожидать, чтобы Платон предвосхитил нашу современную идею справедливости как равенства всех граждан перед законом? На этот вопрос нередко отвечали утвердительно на том основании, что платоновская холистская идея «социальной справедливости» характерна для традиционного греческого подхода, «греческого гения», который «в отличие от римского, не был специфически правовым», напротив, он был «существенно метафизическим» 6.8. Однако, это заявление неверно. На самом деле, греческое использование слова «справедливость» было удивительно похожим на наше современное, то есть индивидуалистическим и эгалитарным. Чтобы это показать, я сошлюсь сначала на самого Платона, который в диалоге «Горгий» (более раннем, чем «Государство») говорит о том, что очень многие рассматривают «справедливость как равенство», причём это понимание согласуется не только с «договором», но В свете этого свидетельства следует, на мой взгляд, сказать, что холистское и антиэгалитарное понимание справедливости в «Государстве» было нововведением. Платон пытался представить тоталитарное правление класса как «справедливое», в то время как большинство людей подразумевало под «справедливостью» нечто прямо противоположное. Этот поразительный вывод влечёт за собой целый ряд вопросов. Почему в «Государстве» Платон заявлял, что справедливость означает неравенство, если в повседневном использовании этот термин означал равенство? По-моему, здесь возможен лишь один правдоподобный ответ: он хотел создать рекламу своему тоталитарному государству, убеждая людей, что это государство «справедливое». Но стоило ли ему предпринимать такую попытку, если важны не слова, а то, что они обозначают? Конечно, стоило: ведь вплоть до настоящего времени Платон ухитряется убеждать читателей в том, что он защищает справедливость — ту самую, к которой они стремятся. Верно и то, что он таким образом посеял сомнения и недоразумения среди эгалитаристов и индивидуалистов, которые под влиянием его авторитета задались вопросом — а не является ли платоновская идея справедливости лучшей и более правильной, чем их собственная? Так как слово «справедливость» отражает настолько важную цель, что многие готовы вынести ради неё все и приложить все свои силы к её достижению, то завербовать эти гуманистические силы или, по крайней мере, парализовать эгалитаризм — достойная задача для того, кто верит в тоталитаризм. Однако осознавал ли Платон, как много значит для людей справедливость? Да, осознавал — ведь в «Государстве» он пишет: «Когда человек сознает, что он поступает несправедливо, то, чем он благороднее, тем менее способен негодовать на того, кто, по его мнению, вправе обречь его на голод, стужу и другие подобные муки: это не возбудит в нём гнева… А когда он считает, что с ним поступают несправедливо, он вскипает, раздражается и становится союзником того, что ему представляется справедливым, и ради этого он готов переносить голод, стужу и все подобные этим муки, лишь бы победить; он не откажется от своих благородных стремлений — либо добиться своего, либо умереть» 6.11. Прочитав это, нельзя усомниться в том, что Платон понимал силу веры и, прежде всего, веры в справедливость. Нельзя усомниться также в том, что «Государство» направлено на то, чтобы извратить эту веру и заменить её противоположной. Учитывая имеющиеся свидетельства, я склонен допустить, что Платон хорошо знал, что делает. Эгалитаризм был заклятым врагом Платона, с которым он намерен был расправиться. Нет сомнения в искренности его веры в то, что эгалитаризм — зло и великая опасность. Однако его наступление на эгалитаризм не было честным. Платон не посмел встретить врага в открытом бою. Чтобы обосновать эту точку зрения, я представлю читателю ряд аргументов. IIIВероятно, из всех когда-либо написанных работ о справедливости «Государство» — наиболее продуманное произведение. В нём исследуются разнообразные подходы к анализу справедливости, причём так, что мы вынуждены поверить в то, что Платон не упустил ни одной из хорошо известных ему теорий справедливости. В действительности Платон ясно намекает 6.12 на то, что он тщетно пытался обнаружить такую теорию в современных ему концепциях и что поэтому требуется новая, самостоятельная попытка. Однако в обзоре и обсуждении современных ему теорий Платон ни разу не упоминает точку зрения, в соответствии с которой справедливость — это равенство перед законом («isonomy»). Существует только два способа объяснить это упущение: или он не заметил эгалитаристской теории 6.13, или намеренно её игнорировал. Первое маловероятно, если принять к сведению тщательность, с которой написано «Государство», и хорошо осознанную Платоном необходимость проанализировать теории оппонентов, чтобы убедительно представить собственную. Это объяснение оказывается ещё менее правдоподобным, если мы учтём широкую популярность эгалитаристской теории. Однако вовсе не обязательно прибегать к одним лишь правдоподобным доводам: ведь легко показать, что Платон, работая над «Государством», не только был знаком с эгалитаристской теорией, но и хорошо осознавал её важность. В настоящей главе уже упоминалось (раздел II), а впоследствии будет подробно рассказано (раздел VIII) о том, что эгалитаризм играл существенную роль в более раннем «Горгии» — там его даже защищают. Далее, несмотря на то, что в «Государстве» достоинства и недостатки эгалитаризма серьёзно не обсуждаются, Платон не перестал считать его менее влиятельным: ведь само «Государство» свидетельствует о его популярности. В «Государстве» содержится намёк на широко известное демократическое представление о справедливости, однако о нём говорится только с презрением, и всё, что мы о нём слышим, — это несколько насмешек и колкостей 6.14, хорошо согласующихся с оскорбительными нападками на афинскую демократию, причём приведённых в тех местах диалога, где справедливость вовсе не обсуждается. Итак, не может быть, чтобы Платон не заметил эгалитаристскую теорию справедливости. Также невероятно, что он не счёл нужным обсудить влиятельную теорию, диаметрально противоположную его собственной. Тот факт, что в «Государстве» Платон ограничивается лишь несколькими шутливыми замечаниями на эту тему (очевидно, ему они очень нравились, поэтому он их не вычеркнул 6.15), можно объяснить лишь сознательным отказом от такого обсуждения. Поэтому мне непонятно, как попытка Платона убедить своих читателей в том, что он исследовал все важные теории, согласуется с требованиями интеллектуальной честности. Хотя следует добавить, что это его упущение, несомненно, является следствием глубокой преданности делу, которое он твёрдо считал благим. Чтобы в полной мере оценить, к чему приводило глухое молчание Платона по этому вопросу, следует прежде всего уяснить, что эгалитарное движение, каким его знал Платон, представляло собой всё, что он ненавидел, и что его собственная теория, разработанная в «Государстве» и более поздних работах, была в значительной степени ответом на мощный вызов нового эгалитаризма и гуманизма. Чтобы показать это, я рассмотрю основные принципы гуманистического движения и противопоставлю их соответствующим принципам платоновского тоталитаризма. Гуманистическая теория справедливости выдвигает три основных требования или предложения (proposals), а именно: (а) собственно принцип эгалитаризма, то есть предложение устранить «естественные» привилегии, (b) общий принцип индивидуализма IVСобственно эгалитаризм — это требование, чтобы к гражданам государства относились непредвзято. На тех, кто даёт гражданам законы, не должны влиять такие вещи, как рождение, родственные связи и богатство граждан данного государства. Иначе говоря, закон не признает каких бы то ни было «естественных» привилегий, хотя граждане могут наделить определёнными привилегиями тех, кому они доверяют. Этот эгалитаристский принцип прекрасно сформулировал Перикл за несколько лет до рождения Платона в речи, сохранённой для нас Фукидидом 6.16. Более полно мы процитируем её в Платоновский принцип справедливости прямо противоположен всему этому. Он требовал естественных привилегий естественным лидерам. Но как же он опровергал принцип эгалитаризма? И как же он утверждал свои собственные требования? Из главы 5 мы помним, что некоторые хорошо известные эгалитаристские требования выражены с помощью впечатляющего, но внушающего сомнения языка «естественных прав» и что некоторые представители эгалитаризма защищали выдвигаемые ими требования, указывая на «естественное», то есть биологическое равенство людей. Мы показали неуместность этого аргумента: действительно, в некоторых важных отношениях люди равны, в других — неравны, причём из этого, как и из любого другого факта нельзя вывести нормативные требования. Следует также заметить, что не все эгалитаристы прибегали к этому натуралистическому доводу — так, Перикл, например, даже не намекнул на него 6.18. Платон быстро понял, что натурализм — слабое место в эгалитаристском учении, и извлёк из этой слабости максимальную выгоду. Сказать людям, что они равны — значит затронуть их чувства. Однако это обращение к чувству — ничто по сравнению с тем, что человек испытывает, когда пропаганда внушает ему, что он превосходит других, а другие ему подчинены. Верно ли, что вы по природе равны вашим слугам, рабам, чернорабочему, который ничуть не лучше животного? Какой смешной вопрос! По-видимому, Платон первым оценил возможности такой реакции Позже, в «Законах», Платон резюмирует свой ответ эгалитаристам в следующем утверждении: «Для неравных равное стало бы неравным» 6.20. Аристотель же развил это понимание так: «Справедливость, как кажется, есть равенство, и так оно и есть, но только не для всех, а для равных; и неравенство также представляется справедливостью, и так и есть на самом деле, но опять-таки не для всех, а лишь для неравных». Это утверждение фиксирует обычное обвинение, предъявляемое эгалитаризму, — обвинение, состоящее в том, что равенство было бы превосходным, если бы только люди были равны, однако оно, очевидно, невозможно, так как они не равны, а потому и не могут быть уравнены. Это реалистическое, на первый взгляд, обвинение в действительности совершенно нереалистично, так как политические привилегии никогда не основываются на природных качественных различиях. Возможно, поэтому Платон не слишком верил в это возражение, работая над «Государством», так как использует его лишь однажды, когда, глумясь над демократией, он говорит, что она «уравнивает равных и неравных» 6.21. В остальных случаях он предпочитает не спорить с эгалитаризмом, а просто о нем забыть. Резюмируя, можно сказать, что Платон никогда не преуменьшал значения эгалитаристской теории, которую поддерживали такие люди, как Перикл, однако в «Государстве» он её совершенно не затронул — его нападки на эту теорию не были прямыми и открытыми. Как же Платон пытался утвердить свой собственный антиэгалитаризм, свой принцип естественной привилегии? В «Государстве» он предложил три разных довода, однако два из них вряд ли могут считаться серьёзными аргументами. Первый 6.22 — это вызывающее удивление замечание о том, что поскольку уже рассмотрены три добродетели государства, то оставшаяся, четвёртая, то есть «заниматься каждому своим делом», должна быть названа «справедливостью». Я не хотел бы верить в то, что это рассуждение приведено как довод, однако, — «Нет, — отвечает его собеседник Главкон, — именно на это». — «Потому что это справедливо?» — «Да». — «Значит, и на этом примере можно убедиться, что справедливость состоит в том, чтобы каждый имел своё и исполнял тоже своё». Таким образом утверждается, что, в соответствии с нашими обычными представлениями о справедливости, «иметь и исполнять своё» является принципом справедливого суда. Здесь на смену второму аргументу приходит третий (который мы рассмотрим позже), приводящий к выводу, что справедливость состоит в сохранении своего собственного места (или своего собственного занятия), причём это место (или занятие) класса или касты данного человека. Единственная цель этого второго аргумента состоит в том, чтобы внушить читателю, что «справедливость» в обыденном понимании требует, чтобы мы держались своего места, так как нам следует всегда удерживать то, что нам принадлежит. Иначе говоря, Платон желает, чтобы читатели построили следующее умозаключение: «Справедливо удерживать и использовать то, что тебе принадлежит. Моё место (или моё занятие) принадлежит мне. Поэтому будет справедливо, если я буду удерживать своё место (или заниматься своим делом)». Этот аргумент так же безупречен, как и следующий: «Справедливо, что некто удерживает и исполняет то, что ему принадлежит. План похищения твоих денег — мой собственный. Поэтому будет справедливо, если я буду придерживаться этого плана и постараюсь его выполнить, то есть украсть твои деньги». Ясно, что вывод, которого ждёт от нас Платон, — это всего лишь грубое извращение значения слов « Третий и последний из предлагаемых Платоном аргументов более серьёзен и предполагает обращение к принципу холизма, или коллективизма. Этот довод связан с принципом, в соответствии с которым целью индивидуума является сохранение стабильности государства, поэтому мы его рассмотрим позже — в разделах Однако прежде, чем перейти к этому анализу, я хотел бы привлечь внимание к «предисловию», которое Платон помещает перед описанием исследуемого нами «открытия». Его следует рассмотреть в свете уже сделанных нами наблюдений. С этой точки зрения «длинное предисловие», как называет его сам Платон, оказывается нечем иным, как попыткой подготовить читателя к «открытию справедливости», заставив его поверить в то, что перед ним доказательство, в то время как в действительности критические способности читателя пытаются усыпить с помощью специально для этого изобретённых драматических эффектов. Открыв, что мудрость — это собственная добродетель стражей, а храбрость — помощников, Сократ объявляет о своём намерении совершить ещё одно, последнее усилие и открыть справедливость. «Остаётся рассмотреть 6.24, — говорит он, — ещё два свойства нашего государства: рассудительность и то, ради чего и предпринято всё наше исследование, — справедливость». — «Да, конечно», — отвечает Главкон. Сократ предлагает «больше не возиться с рассудительностью», однако Главкон возражает, и Сократ сдаётся, говоря, что отказываться от её обсуждения было бы ошибкой. Этот небольшой спор готовит читателя к новому определению справедливости, заставляет его предположить, что Сократ располагает средствами для этого «открытия», и убеждает его поверить в то, что Главкон внимательно следит за тем, чтобы платоновские рассуждения соответствовали интеллектуальной честности, и поэтому самому читателю нет нужды за этим следить 6.25. Затем Сократ анализирует умеренность, которая, как удаётся выяснить, является единственной собственной добродетелью работников. (Кстати, легко разрешить часто обсуждаемый вопрос о том, отличима ли «справедливость», по Платону, от «рассудительности». Справедливость означает оставаться на своём месте, рассудительность — знать своё место, точнее, быть им довольным. Что же ещё может быть собственной добродетелью работников, набивающих свои животы подобно животным?) Определив рассудительность, Сократ вопрошает: «А оставшийся неразобранным вид… что он собой представляет? Впрочем, ясно, что это — справедливость». — «Ясно», — отвечает Главкон. «Теперь, главкон, — говорит Сократ, — нам нужно, словно охотникам, выстроиться вокруг этой чащи и внимательно следить, чтобы от нас не удрала справедливость, а то она ускользнет, и опять всё будет неясно. Ведь она явно прячется Сократ ещё довольно долго продолжает восклицать и повторять подобные утверждения, пока его не перебивает Главкон, который, выражая чувства читателя, спрашивает его, что же он нашёл. Когда же Сократ ограничивается ответом: «Мы… не сообразили, что уже тогда мы Можно сказать, что последнее замечание Главкона свидетельствует о том, что Платон понимал, зачем потребовалось это «длинное предисловие». VПроблема индивидуализма и коллективизма тесно связана с проблемой равенства и неравенства. Прежде чем приступить к этой теме, сделаем несколько, Согласно «Оксфордскому словарю», термин «индивидуализм» может быть использован в двух различных смыслах: как нечто (а) Индивидуализм противоположен (а’) Взглянув на нашу табличку, мы поймём, что это не так. Коллективизм не противоположен эгоизму и не тождественен альтруизму или отсутствию себялюбия. Весьма распространён коллективный, или групповой, эгоизм, например, классовый (Платон прекрасно это знал 6.28), а это достаточно ясно показывает, что коллективизм как таковой не противоположен себялюбию. Вместе с тем, антиколлективист, то есть индивидуалист, может одновременно быть альтруистом: может оказаться, что он готов пожертвовать собой, чтобы помочь другим людям. Вероятно, лучший пример такой установки — это Ч. Диккенс. Трудно определить, что в нём сильнее — страстная ненависть к себялюбию или горячий интерес к отдельным людям со всеми их человеческими слабостями, причём эта установка соединена с антипатией не только к тому, что мы теперь называем коллективами 6.29, но даже к подлинной преданности альтруизму, если это альтруизм по отношению к неизвестным группам, а не к конкретным личностям. (Напомню читателю о миссис Джеллиби из «Холодного дома» — «леди, преданной общественным обязанностям».) Я думаю, эти примеры хорошо поясняют значение интересующих нас четырёх терминов. Кроме того, они показывают, что каждый из терминов нашей таблицы согласуется с любым из двух терминов противоположного столбца (то есть всего возможны четыре комбинации). Далее, интересно, что, согласно Платону и большинству платоников, альтруистический индивидуализм (например, Диккенса) невозможен. По Платону, единственной альтернативой коллективизму является эгоизм. Он просто отождествляет всякий альтруизм с коллективизмом и всякий индивидуализм с эгоизмом. Дело здесь не только в словах: ведь вместо четырёх возможностей Платон различает только две. Это внесло огромную неразбериху в рассуждения по этическим проблемам, что ощущается даже сегодня. Отождествление индивидуализма с эгоизмом вооружает Платона мощным средством как для защиты коллективизма, так и для нападок на индивидуализм. Защищая коллективизм, он может воззвать к нашему гуманистическому чувству отказа от себялюбия. Нападая, он может заклеймить всех индивидуалистов себялюбцами, которые способны быть преданными только самим себе. Хотя эти платоновские нападки направлены против индивидуализма в нашем смысле, то есть против прав человека, они поражают совсем иную цель, а именно — эгоизм. Однако и Платон, и большинство его последователей постоянно пренебрегают этим различием. Почему Платон пытался нападать на индивидуализм? Я думаю, он хорошо знал, что делал, когда ополчился против индивидуализма, так как этот подход, вероятно, даже в большей степени, чем эгалитаризм, был оплотом защитников нового гуманистического кредо. В действительности, освобождение личности было великой духовной революцией, приведшей к разрушению родового строя и возникновению демократии. Сверхъестественная социологическая интуиция Платона проявляется в том, как безошибочно он распознает врага, где бы тот ни встретился. Индивидуализм в Древней Греции был составной частью старой интуитивной идеи справедливости. И эта справедливость, в отличие от платоновской, означала не здоровье и гармонию в государстве, а определённый способ отношения к личности. Это подчеркнул Аристотель, говоря, что «справедливость есть нечто имеющее отношение к личности» 6.30. Этот элемент индивидуализма подчёркивали представители поколения Перикла. Сам Перикл ясно показал, что законы должны гарантировать равную справедливость «в частных делах всем». Однако он не ограничился этим утверждением: «Мы… не раздражаемся на тех, кто делает Перикл настаивает на том, чтобы индивидуализм связывали с альтруизмом: «Мы… повинуемся… законам, а из них в особенности тем, которые существуют на пользу обижаемым». Кульминация речи Перикла — это описание молодых афинян, которые смогут, когда вырастут, «приспособиться к занятиям самым многообразным и… добиться для себя независимого состояния». Этот объединённый с альтруизмом индивидуализм стал основой нашей западной цивилизации. Это — ядро христианства («возлюби ближнего своего», — сказано в Священном Писании, а не «возлюби род свой»), а также всех этических учений, получивших развитие в нашей цивилизации и ускорявших её прогресс. Это также и основное практическое учение Канта («всегда относись к другому человеку как к цели, а не как к простому средству достижения своих целей»). Ни одна другая мысль не оказала такого мощного влияния на нравственное развитие человечества. Платон не ошибся, увидев в этом учении врага кастового общества. Недаром именно его он ненавидел больше других современных ему «подрывных» учений. Чтобы это стало ещё яснее, я процитирую два фрагмента из «Законов» 6.32. Их поистине исключительная враждебность по отношению к личности, как мне кажется, явно недооценивается. Первый из них приобрёл известность благодаря ссылке на «Государство», в которой обсуждается предложение, чтобы «общими были жены, дети, всё имущество». Платон называет здесь такое государственное устройство «наилучшим». В наилучшем государстве, говорит он, «всё общее. Существует ли в нынешнее время Чтобы измышлялись по мере возможности средства так или иначе сделать общим то, что от природы является частным, — глаза, уши, руки, — так, чтобы казалось, будто все сообща видят, слышат и действуют, все восхваляют или порицают одно и то же? По одним и тем же причинам все будут радоваться и огорчаться, а законы по мере сил как можно более объединят государство». Более того, Платон утверждает, что «выше этого, в смысле добродетели, лучше и правильнее никто никогда не сможет установить предела». Он описывает это государство как «божественное», как «модель», «образец» или «подлинник» государства, то есть как его форму или идею. Таким образом, здесь использован тот же подход, что Второй фрагмент, тоже из «Законов», ещё более, если только это возможно, откровенен. Следует отметить, что хотя в нём говорится прежде всего о военных походах и военной дисциплине, однако нет сомнения, что тех же самых военных принципов следует, по Платону, придерживаться «с самых ранних лет, и не только в военное, но Сильно сказано. Никто никогда не выражал более честно свою враждебность по отношению к личности. Эта ненависть глубоко укоренена в фундаментальном дуализме философии Платона. Личность и её свободу он ненавидит так же сильно, как смену отдельных впечатлений, разнообразие меняющегося мира чувственных вещей. В сфере политики личность для Платона — сам сатана. Изложенную по сути своей антигуманистическую и антихристианскую установку Платона постоянно идеализируют. Её считали гуманной, отвергающей себялюбие, альтруистической и христианской. Например, Э. Ингленд 6.35 первый из этих двух фрагментов из «Законов» называет «страстным обличением себялюбия». Примерно то же говорит Э. Баркер, касаясь теории справедливости Платона. Он утверждает, что целью Платона была «замена себялюбия и гражданского разлада гармонией» и что «в учении Платона, таким образом, возрождается былая гармония интересов государства и личности — причём возрождается на новом, более высоком уровне, будучи возвышена до сознательного чувства гармонии». Нетрудно объяснить эти и многие другие утверждения, если вспомнить, что Платон отождествлял индивидуализм и эгоизм: поэтому все платоники полагают, что антииндивидуализм — это то же самое, что и бескорыстие. Такое отождествление — бесспорное достижение антигуманистической пропаганды, надолго (вплоть до настоящего времени) запутавшее рассуждения на этические темы. Мы должны понять, что те, кого обманывает это отождествление и соответствующие громкие слова, кто превозносит Платона как учителя нравственности и заявляет, что его этика ближе всех к христианству в дохристианском мире, — все они открывают дорогу тоталитаризму и глубоко нехристианскому, тоталитарному истолкованию христианства. А это очень опасно: ведь уже случалось, что в христианстве господствовали тоталитаристские идеи, существовала инквизиция, и она может вернуться, сменив обличье. Следовало бы назвать ещё несколько причин, заставляющих простодушных людей убеждать себя в гуманности намерений Платона. Одна из них состоит в том, что Платон, расчищая почву для своих коллективистских теорий, обычно начинает с максимы или пословицы (имеющей, В «Государстве» же развивается новое учение о справедливости, которое не только несовместимо с индивидуализмом, но совершенно ему враждебно. Однако читатель может легко поверить, что Платон всё ещё привержен учению, предложенному в «Горгии», так как в «Государстве» Платон часто намекает на эту теорию, говоря, что лучше страдать от несправедливости, чем её совершать, несмотря на бессмысленность этого изречения с точки зрения развиваемой им коллективистской теории справедливости. Более того, в «Государстве» оппоненты «Сократа» выступают за противоположную теорию, то есть за то, что причинять несправедливость — благое и приятное занятие, а страдать от неё — дурно. Такой цинизм, конечно же, вызовет у гуманистов неприязнь, и когда Платон устами Сократа говорит о своих целях: «Я боюсь, что будет нечестиво, присутствуя при поношении справедливости, уклоняться от помощи ей» 6.37, то доверчивый читатель убеждается в хороших намерениях Платона и готов следовать за ним повсюду. Заверения Платона приобретают ещё большую силу потому, что за ними, оттеняя их, следуют циничные и себялюбивые речи Фрасимаха, изображённого в виде мерзкого политического авантюриста 6.38. При этом читателя вынуждают отождествить индивидуализм и подход Фрасимаха и придти к выводу о том, что борющийся с этой позицией Платон выступает против всех бытовавших в то время подрывных и нигилистических взглядов. Не следует, однако, в страхе отшатываться от индивидуалистического пугала в образе Фрасимаха (кстати, его портрет во многом напоминает современные попытки приписать коллективистам отталкивающие черты «большевика») с тем, чтобы впасть в другую форму варварства — более реальную и более опасную в силу её меньшей очевидности. Ведь Платон заменяет учение Фрасимаха о том, что право на стороне сильного, не менее варварским учением о том, что право на стороне всего, что повышает устойчивость и силу государства. Подведём итоги. Платона, в силу его радикального коллективизма, совсем не интересует проблема, которую обычно называют проблемой справедливости, то есть беспристрастная оценка несогласующихся требований отдельных лиц. Не занимает его и то, как индивидуальные требования привести в соответствие с требованиями государства. Действительно, всё индивидуальное у него занимает подчинённое положение: «Я установлю законы, приняв в расчёт всё то, что наиболее полезно всему государству и всему роду в целом, — говорит Платон. — Этой цели я справедливо подчиню интересы каждого отдельного гражданина» 6.39. Платона заботит только коллективное целое как таковое, для которого справедливость есть не что иное, как здоровье, единство и стабильность коллектива. VIИтак, теперь нам ясно, что гуманистическая этика требует эгалитаристского и индивидуалистского понимания справедливости, однако до сих пор мы ещё не описали гуманистический взгляд на государство как таковое. Мы выяснили также, что платоновская теория государства тоталитарна, однако всё ещё не объяснили, как эта теория применяется к этике личности. В этом разделе я попытаюсь решить обе задачи, начав со второй. Прежде всего я проанализирую третий довод Платона, сформулированный при «открытии» справедливости, — довод, о котором до сих пор было сказано лишь вскользь. Вот этот довод 6.40: «Ну, а согласишься ли ты со мной вот в чём, — говорит Сократ, — если плотник попробует выполнять работу сапожника, а сапожник — плотника, … считаешь ли ты, что государство потерпит большой ущерб?» — «Не очень большой». — «Но право, когда ремесленник или В этом аргументе мы Таким образом, для Платона существует лишь один окончательный критерий — интерес государства. Всё, что ему содействует — благо, добродетель и справедливость. Всё, что ему угрожает — зло, порок и несправедливость. Служащие ему действия нравственны, ставящие его под угрозу — безнравственны. Другими словами, моральный кодекс Платона строго утилитаристский. Это — кодекс коллективистского и политического утилитаризма. Критерий нравственности — интерес государства. Нравственность есть не что иное, как политическая гигиена. Это коллективистская, родовая, тоталитаристская теория морали: «Благо — это то, что в интересах моей группы, или моего рода, или моего государства». Легко понять, что означает такая нравственность в применении к международным отношениям, а именно — то, что государство никогда не ошибается в своих действиях до тех пор, пока оно сильно, что государство, чтобы упрочить себя, имеет право применять насилие не только к своим гражданам, но и нападать на другие государства при условии, что это его не ослабит. (Гегель сделал этот вывод, ясно увидев аморальность государства, приводящую к защите морального нигилизма в международных отношениях.) С точки зрения тоталитаристской этики и коллективной пользы платоновская теория справедливости безупречна. Оставаться на своём месте — действительно добродетель. Эта гражданская добродетель полностью соответствует дисциплине как воинской добродетели. А эта добродетель, в свою очередь, играет точно такую же роль, какую играет «справедливость» в платоновской системе добродетелей. Ведь винтики огромного механизма государства «добродетельны» в двух случаях. Замечу, что я не сомневаюсь в искренности платоновской приверженности тоталитаризму. Он не признавал компромисса, требуя неоспоримого господства одного класса над остальными, но при этом его идеалом была не максимальная эксплуатация рабочего класса верхами, а устойчивость целого. Однако необходимость ограничить эксплуатацию Платон объясняет чисто утилитаристски, а именно — интересом стабильности правящего класса. Он доказывает, что если стражи захотят слишком многого, они не получат в конечном счёте ничего: «Если страж… не удовольствуется такой умеренной, надёжной и, как мы утверждаем, наилучшей жизнью, но проникнется безрассудным и ребяческим мнением о счастье, которое будет толкать его на то, чтобы присвоить себе силой все достояние государства, он поймёт тогда: Гесиод действительно был мудрецом, говоря, что в Если принять, что третий довод Платона является честным и непротиворечивым, то возникает вопрос, зачем ему понадобилось «длинное предисловие» и два предыдущих аргумента? Зачем это беспокойство? (Разумеется, платоники ответят, что это беспокойство — плод моего воображения. Не исключено. Однако вряд ли можно оправдать иррациональность этих фрагментов.) Я полагаю, ответ состоит в том, что платоновский коллективистский механизм рассуждения вряд ли бы вызвал сочувствие у читателей, если бы предстал перед ними во всей своей скудости и бессмысленности. Платон волновался потому, что он знал мощь и нравственную привлекательность сил, которые он пытался преодолеть, и страшился их. Он не дерзнул бросить им вызов, попытавшись в своих целях склонить их на свою сторону. Мы никогда не узнаем, о чём свидетельствуют сочинения Платона — о его циничной и осознанной попытке использовать в своих целях моральные чувства нового гуманизма или о трагической попытке навязать своё видение пороков индивидуализма. Мне лично представляется, что верно последнее и что тайна платоновских чар скрыта в его внутреннем конфликте. Я думаю, что Платон достиг глубин своей души с помощью новых идей, особенно с помощью идей великого индивидуалиста Сократа и его мученичества. Я также думаю, что он боролся против воздействия всего этого на себя и на других, используя, хотя и не всегда в открытую, всю мощь своего непревзойдённого ума. Этим также объясняется то, что Платон, несмотря на всю свою приверженность тоталитаризму, временами высказывал гуманистические идеи. А это объясняет, почему некоторым философам удалось представить Платона гуманистом. В пользу тахого понимания говорит то, как Платон видел, а вернее, ненавидел, гуманистическую и рациональную теорию государства — теорию, которая впервые получила развитие при жизни его поколения. Для лучшего понимания этой теории следует использовать язык политических требований и политических предложений-проектов (см. Если мы сформулируем вопрос именно таким образом, то гуманист может ответить следующее. Я требую, чтобы государство защитило не только меня, но и других. Я требую, чтобы оно защитило свободу — и мою собственную, и всех окружающих людей. Я не хочу жить милостью тех, у кого тяжелее кулаки и кто лучше вооружён. Другими словами, я хочу, чтобы меня защитили от агрессии со стороны других людей. Я хочу, чтобы разграничили агрессию и оборону, и хочу, чтобы оборону поддерживала организованная сила государства. (Это — защита status quo, и предлагаемый принцип означает следующее: status quo не следует менять насильственно, его можно менять только в соответствии с законом, посредством компромисса или с помощью арбитража, естественно, кроме тех случаев, когда отсутствует правовая основа его пересмотра.) Я вполне готов к тому, чтобы государство в некоторой степени ограничило мою свободу действий при условии, что мне гарантируют защиту оставшейся части свободы: ведь я знаю, что некоторое ограничение моей свободы необходимо. Например, я должен отказаться от «свободы» нападать, если я хочу, чтобы государство обеспечивало оборону от любых нападений. Однако я требую, чтобы не забывали об основной цели государства, а именно о том, что следует защищать свободу только тех граждан, которые не причиняют вреда другим. Таким образом, я требую, чтобы государство ограничивало свободу граждан, по возможности одинаково, причём эти ограничения не должны превышать того, что необходимо для достижения такого равенства. Примерно так звучали бы требования гуманиста, эгалитариста, индивидуалиста. Именно эти требования позволяют социальному технологу рационально подходить к политическим проблемам, то есть рассматривать их с точки зрения совершенно ясной и определённой цели. Существует, однако, немало возражений против того, что возможно достаточно ясно и определённо сформулировать цели государства относительно свободы. Говорят, что стоит лишь осознать, что свободу следует ограничить, как рушится принцип свободы, и ответ на вопрос о том, какие ограничения необходимы, а какие произвольны даёт не разум, а авторитет. Однако это возражение возникает благодаря путанице: смешивают основной вопрос о том, что мы хотим от государства, и некоторые существенные технологические трудности, препятствующие достижению нашей цели. Конечно, нелегко строго определить степень свободы, которую можно оставить гражданам, не подвергая опасности ту свободу, которую призвано защитить государство. Вместе с тем наш опыт (то есть существование демократических государств) показывает, что эту степень можно приблизительно определить. В действительности, главная задача демократического законодательства и состоит в том, чтобы это сделать. Это трудно, но не настолько, чтобы нам пришлось Изложенный мной взгляд на государство можно назвать «протекционизмом». Этим термином часто называли тенденции, противостоящие свободе. Так, экономист обычно подразумевает под протекционизмом политику смягчения конкуренции тех или иных экономических интересов, моралист — требование, чтобы государственные чиновники установили над гражданами моральную опеку. То, что я называю протекционизмом, не имеет никакого отношения к этим тенденциям и по сути является либеральной теорией. Однако я считаю, что этот термин здесь уместен, так как показывает, что моя теория, будучи либеральной, всё же не провозглашает политики строгого невмешательства (часто, но не всегда верно обозначаемой термином «laissez faire»). Либерализм и вмешательство государства не противоречат друг другу — напротив, свобода, очевидно, невозможна, если её не гарантирует государство 6.42. Так, например, необходим определённый контроль государства над системой образования: ведь иначе отсутствие заботы о детях не позволит детям защитить свою свободу. Государство должно следить, чтобы образование было доступно всем. Однако этот контроль не должен быть чрезмерным, так как он может вылиться в идеологическую обработку. Я уже отмечал, что важный и сложный вопрос об ограничениях свободы нельзя решить, опираясь на отшлифованную, сухую формулу. И следует приветствовать тот факт, что существуют спорные ситуации: ведь если исчезнут такого рода политические проблемы и политические споры, то граждане лишатся стимула бороться за свою свободу, а вместе с тем и самой свободы. (При таком понимании оказывается, что существующее противоречие между свободой и безопасностью, то есть безопасностью, гарантированной государством, — это химера. Ведь свободы просто нет, если её не обеспечивает государство, и наоборот, только государство, управляемое свободными гражданами, может предложить им более или менее приемлемую безопасность.) Сформулированная таким образом протекционистская теория совершенно свободна от историцизма и эссенциализма. В ней не утверждается, что государство образовалось как сообщество личностей с целью их защиты или что на протяжении истории всеми государствами сознательно управляли в соответствии с этой целью. В ней ничего не сказано о сущности государства или о естественном праве на свободу. В ней не говорится о том, как в действительности функционирует государство. Моя теория выражает политическое требование или, точнее, предложение-проект, рекомендацию следовать определённой политике. Я подозреваю, что многие конвенционалисты, утверждавшие, что государство произошло из договора граждан защищать друг друга, стремились выразить именно это требование, но на неуклюжем и вводящем в заблуждение языке историцизма. То же требование — и столь же неудачно — выражено в утверждениях о том, что существенная функция государства — защита его членов, что государство, по определению, есть сообщество для защиты друг друга. Прежде чем всерьёз обсуждать все эти теории, их следует перевести на язык требований или рекомендаций политических действий; в противном случае неизбежны бесконечные споры о словах. Приведём пример такого перевода. То, что я называю протекционизмом, критиковали Аристотель 6.43, затем Э. Берк и многие современные платоники. Все эти критики утверждают, что протекционизм слишком принижает задачи государства, которое (пользуясь словами Берка) «следует почитать надлежащим образом, ведь оно есть содружество людей во имя не одного лишь удовлетворения грубых животных интересов недолговечной и тленной природы». Другими словами, эти критики утверждают, что государство — это нечто более высокое и благородное, чем объединение во имя рациональных целей, — это предмет почитания. Его задачи выше, чем защита людей и их прав. У него моральные задачи. «За добродетелью же и пороком в государствах, — пишет Аристотель, — заботливо наблюдают те, кто печётся о соблюдении благозакония; в этом и сказывается необходимость заботиться о добродетели граждан тому государству, которое называется государством по истине, а не только на словах». Если попытаться перевести эту критику на язык политических требований, то окажется, что критики протекционизма хотят двух вещей. Следует заметить, что с точки зрения протекционизма как бы ни были далеки от совершенства существующие демократические государства, всё же они являют собой значительное достижение в социальной инженерии, развивающейся в правильном направлении. Многие виды преступлений, нарушений прав граждан другими гражданами пресечены или значительно уменьшены, суды, как правило, хорошо восстанавливают справедливость в случае столкновения интересов. Многие полагают, что применение таких методов 6.44 к международным преступлениям и международным конфликтам — всего лишь утопическая мечта, однако совсем недавно институт эффективной исполнительной власти для поддержания гражданского мира также казался утопическим тем, кто страдал от угроз преступников в странах, где в настоящее время прочно установился гражданский мир. Я думаю, что как только воцарится твёрдый и рациональный подход к контролю над международными преступлениями, связанные с этим инженерные, технологические проблемы окажутся совсем не такими уж сложными. Как только вопрос будет прояснён, люди легко согласятся с тем, что необходимы защитные институты — как в местном, так VIIВозвращаясь к истории рассматриваемых социальных движений, следует отметить, что теория протекционизма, Согласно Аристотелю, Ликофрон считал, что «закон… оказывается простым договором или… просто гарантией личных прав; сделать же граждан добрыми и справедливыми он не в силах». Более того, Аристотель утверждает 6.45, что Ликофрон рассматривал государство как орудие защиты граждан от несправедливости (позволяющее им мирно общаться — прежде всего, торговать) и требовал, чтобы государство было союзом «в целях предотвращения возможности обид». Интересно, что у Аристотеля мы не находим указаний на то, что теория Ликофрона была построена в духе историцизма, то есть как теория об историческом происхождении государства из общественного договора. Напротив, из контекста ясно, что теория Ликофрона относилась только к целям государства, ведь Аристотель доказывает, что Ликофрон не понял, что основная цель государства состоит в том, чтобы сделать граждан добродетельными. Это говорит о том, что Ликофрон понимал эту цель рационально, с точки зрения социальной технологии и соглашался с требованиями эгалитаризма, индивидуализма и протекционизма. Поэтому возражения, предъявляемые традиционной историцистской теории общественного договора, совершенно не затрагивают теорию Ликофрона. Нередко утверждают (об этом говорит, например, Э. Баркер 6.46), что «современные мыслители шаг за шагом опровергали» теорию договора. Возможно, это так, однако анализ перечисляемых Баркером шагов такого опровержения показывает, что они, конечно же, упустили из виду теорию Ликофрона, которого Баркер считает ( Легко заметить, что Я думаю, все эти возражения не затрагивают протекционизма Ликофрона — теории, лучше всего выразившей гуманистические и эгалитаристские идеи века Перикла. Очень жаль, что у нас её похитили. К последующим поколениям она дошла только в искажённом виде как историцистская теория происхождения государства на основе договора или как эссенциалистская теория, заявляющая, что подлинная природа государства кроется в соглашении, или как теория себялюбия, основанная на предположении об аморальной, по существу, природе человека. Всё это результат огромного влияния Платона. VIIIПлатон скорее всего хорошо знал теорию Ликофрона, так как, по всей видимости, был его младшим современником. И действительно, теория, подобная этой, упоминается сначала в «Горгии», а затем в «Государстве». (Платон нигде не называет автора этой теории — так он обычно делал, если его противник был жив.) В «Горгии» эту теорию излагает Калликл, этический нигилист, похожий на Фрасимаха из «Государства». В «Государстве» её представляет Главкон. Ни в том, ни в другом случае ораторы не приписывают себе её авторство. Перечисленные фрагменты во многом аналогичны. В обоих случаях рассматриваемая теория предстаёт в историцистской форме, то есть как теория происхождения «справедливости». В обоих случаях её логические предпосылки представлены как состоящие из требований себялюбия и даже нигилизма, — как если бы протекционистский взгляд на государство был свойственен только тому, кто хотел бы причинить вред государству, но слишком слаб для этого, а потому требует, чтобы это запретили и сильному. Конечно, такое представление нечестно, ведь единственная необходимая предпосылка рассматриваемой теории — это требование пресечь преступления или несправедливость. Существующий между упомянутыми фрагментами из «Горгия» и «Государства» параллелизм неоднократно комментировался. Однако, насколько мне известно, комментаторы не заметили одного существенного различия. Вот оно. В «Горгии» о теории говорит Калликл, причём так, как если бы он был её противником. Однако поскольку он также выступает против Сократа, то Платон в этом диалоге скорее защищает, чем критикует теорию протекционизма. И действительно, взглянув внимательно, мы следует отметить, что Сократ защищает некоторые положения этой теории от нигилиста Калликла. В «Государстве» же эта теория представлена Главконом как развитие взглядов Фрасимаха, то есть нигилиста, занявшего здесь место Калликла. Другими словами, теория предстаёт здесь как нигилистическая, а Сократ — как герой, победоносно разрушающий это дьявольское учение о себялюбии. Итак, фрагменты, в которых большинство комментаторов усматривают свидетельство сходства между «Горгием» и «Государством», в действительности указывают на полную перемену направления. Несмотря на враждебный настрой Калликла, в «Горгии» выражена симпатия протекционизму, «Государство» же яростно с ним борется. Вот отрывок из речи Калликла в «Горгии» 6.47: «Но Самому Калликлу протекционизм не по душе, он выступает за «естественное» право сильного. Знаменательно, что Сократ, споря с Калликлом, приходит на помощь протекционизму, связывая его со своим главным тезисом о том, что лучше страдать от несправедливости, чем причинять её 6.48: «А разве большинство не держится того мнения (как ты сам недавно говорил), что справедливость — это равенство и что постыднее творить несправедливость, чем терпеть её?» И дальше: «Значит, не только по обычаю и закону творить несправедливость постыднее, чем терпеть, и справедливость — это соблюдение равенства, но Вернёмся теперь к «Государству», где в устах Главкона протекционизм предстаёт как логически более строгий, но этически равноценный вариант нигилизма Фрасимаха. «Выслушай же то, — говорит Главкон 6.49, — в чём состоит справедливость и откуда она берётся. Говорят, что творить несправедливость обычно бывает хорошо, а терпеть её — плохо. Однако, когда терпишь несправедливость, в этом гораздо больше плохого, чем бывает хорошего, когда её творишь. Поэтому, когда люди отведали и того и другого, то есть и поступали несправедливо, и страдали от несправедливости, тогда они, раз уж нет сил избежать одной и придерживаться другой, нашли целесообразным договорится друг с другом, чтобы и не творить несправедливости, и не страдать от неё. Отсюда взяло своё начало законодательство и взаимный договор. Установления закона и получили имя законных и справедливых — вот каково происхождение и сущность справедливости». Судя по рациональному содержанию этой речи, имеется в виду та же самая теория, о которой говорит Калликл в «Горгий», причём способ изложения сходен даже в мелочах 6.50. И тем не менее Платон радикально изменил свою позицию. Протекционистскую теорию он уже не защищает от голословных обвинений в том, что она основана на циничном эгоизме. Напротив, гуманистические чувства и моральное негодование, которые всколыхнул в нас нигилизм Фрасимаха, используются здесь для пробуждения враждебности к протекционизму. Эта теория, гуманистическая направленность которой показана в «Горгий», теперь усилиями Платона предстаёт антигуманистической и кажется в действительности следствием отталкивающего Итак, следует признать, что все платоновские аргументы против протекционизма сводятся к представлению этой теории как якобы теории себялюбия. Если же мы примем во внимание тщательность проведённого Платоном анализа этой теории, то сможем с уверенностью сказать, что не лаконизм помешал Платону предложить лучший довод против неё, а отсутствие такого довода. Таким образом, протекционизм, по Платону, должен был быть отвергнут в результате обращения к нашим моральным чувствам — как оскорбляющий идею справедливости и наше чувство порядочности. Вот так поступил Платон с теорией, которая была не только опасной соперницей его собственному учению, но и представляла собой новый гуманистический и индивидуалистический символ веры, то есть злейшего врага всего, чем он дорожил. Платоном был использован хитроумный метод, который принёс изумительный успех. Однако справедливости ради я должен открыто признать, что платоновский метод кажется мне нечестным. Ведь критикуемая теория не нуждается в каких-либо аморальных допущениях, а лишь в предположении, что несправедливость есть зло, что её следует избежать и взять под контроль. Платон хорошо знал, что эта теория не основана на себялюбии, ведь в «Горгии» он представил её не как тождественную нигилистической теории, из которой она «выведена» в «Государстве», а как противоположную ей. Подведём итоги. Платоновская теория справедливости, представленная в «Государстве» и других его более поздних работах, — это сознательная попытка взять верх над эгалитаризмом, индивидуализмом и протекционизмом его времени и возродить принципы родового строя с помощью тоталитаристской теории морали. В то же время новая гуманистическая мораль произвела на Платона огромное впечатление. Однако вместо того, чтобы бороться с эгалитаризмом посредством рациональных доводов, он даже не желает его обсуждать. Он сумел лишь заручиться поддержкой гуманистических чувств, сила которых была ему хорошо известна, и использовать их в интересах тоталитарного классового правления доминирующей расы, обладающей естественным превосходством. Платон заявлял, что эти классовые прерогативы необходимы для поддержания стабильности государства и поэтому составляют сущность справедливости. В конечном счёте это утверждение основано на аргументе, в соответствии с которым справедливость полезна для могущества, здоровья и стабильности государства. А этот аргумент очень напоминает современное тоталитаристское определение: право — это всё, что полезно для могущества моей нации, моего класса или моей партии. Это, однако, ещё не все. Подчёркивая исключительную важность классовых интересов, платоновская теория справедливости помещает в центр политической теории следующую проблему: «Кто должен править?» Платон отвечает, что править должен мудрейший и лучший. Разве этот превосходный ответ не меняет на самом деле его теорию? | |||||

Примечания | |||||

|---|---|---|---|---|---|

6.1:См. прим. 3 кглаве 4 и соответствующий текст, особенно окончание абзаца. См. также прим. 2 [2] кглаве 4. Что касается призыва «Назад к природе!», то мне бы хотелось привлечь внимание читателей к тому факту, что Руссо испытал значительное влияние Платона. Действительно, имеются аналогии между «Общественным договором» и прокомментированными в предыдущей главе отрывками из работ Платона, посвящёнными натурализму (см. особенно прим. 14 кглаве 9). Так же интересно сходство между «Государством», 591 6.2:R. H. Crossman. Plato Today, 1937, 6.3:R. H. S. Crossman, 6.4:Условие [а] соотносимо с кантовским, при котором справедливый государственный строй описывается как «государственный строй, основанный на наибольшей человеческой свободе согласно законам, благодаря которым свобода каждого совместима со свободой всех остальных» (I. Kant. Critique of Pure Reason2, 6.5:См. текст к прим. 3⅔⅔3 кглаве 5. 6.6:См. текст к прим. 25/29 кглаве 5. Приведённые в данном абзаце цитаты взяты из «Государства»: 1) 433 а; 2) 434 а/b; (З) 441 d. С утверждением Платона из первой цитаты — «Мы установили…» сравните также «Государство», 397 е, где тщательно подготавливается изложение теории справедливости, и, конечно, фрагмент из «Государства», 369 6.7:Как отмечалось в 6.8:Цитаты взяты из работы Э. Баркера (Е. Barker. Greek Political Theory, I. — 6.9:См. «Горгий», 488

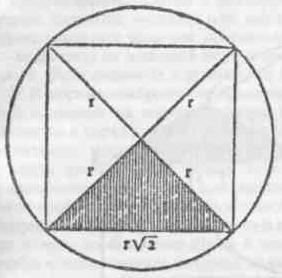

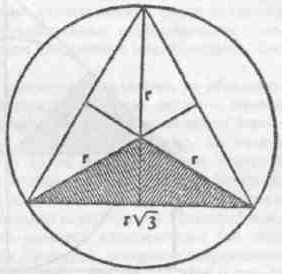

Как мне кажется, большинство исследователей не сумели понять того, что Платон, горячо интересуясь проблемой иррациональности, не стал бы вводить две иррациональные величины √2 и √3 (о которых он отчётливо говорит в отрывке «Тимей», 54 b) в свои субэлементарные треугольники, если бы он не стремился использовать именно эти иррациональные величины в качестве неделимых далее элементов его мира (Ф. Корнфорд — см. F. M. Cornford. Plato’s cosmology, Платону было известно, что существуют и другие иррациональные величины, помимо √2 и √3. В «Теэтете» он говорит об открытии бесконечной последовательности иррациональных квадратных корней (в отрывке 6.10:Известное изображение Фемиды с завязанными глазами, не обращающей внимание на состояние истца и держащей в руках весы — символ равенства и справедливого решения спорных проблем, символизирует эгалитаристскую идею справедливости. Это изображение, однако, не может служить аргументом в пользу того, что такая идея уже была известна современникам Платона. Как любезно сообщил мне профессор Гомбрих, такое изображение появилось в эпоху Возрождения под влиянием «Изиды и Озириса» Плутарха, а не сочинений писателей классической Греции. Вместе с тем, изображение Дике с весами является классическим (об этом изображении, автором которого является Тимократ, младший современник Платона, см. R. Eisler. The Royal Art of Astrology, 1946. — 6.11:«Государство», 440 6.12:Платон действительно подразумевает это, дважды показывая, что Сократ сомневался, где теперь следует искать справедливость. (См. 6.13:Адам (под влиянием Платона) очевидно не заметил эгалитаристской теории в своём примечании к «Государству», 331 6.14:Главкон в своей речи в «Государстве», 359 с вскользь упоминает о равенстве (см. также «Горгий», 483 6.15:Сам Платон утверждает в связи с третьим замечанием (563 b — см. последнее примечание): «мы скажем то, что на устах теперь». Очевидно, он желает таким образом показать, что шутки вполне уместны при обсуждении этого вопроса. 6.16:Я полагаю, что излагаемая Фукидидом (II, 37 и след.) версия речи Перикла заслуживает доверия. (В переводе речь Перикла цитируется по изданию: Фукидид. История. — М., «Наука», 1981 — 6.17:См. Геродот, III, 80 и особенно похвалу «изономии», то есть равенству перед законом (III, 80, 6). См. также прим. 6.18:Даже натуралист Аристотель не всегда обращается к этому натуралистическому варианту эгалитаризма. Например, этот подход вовсе не заметен в формулируемых в «Политике» (1317 b) принципах демократии (см. прим. 9 к настоящей главе и, текст). Однако, может быть, ещё интереснее то, что в «Горгии», где такое важное место занимает противопоставление природы и соглашения, Платон представляет эгалитаризм, не отягощая его сомнительной теорией естественного равенства всех людей (см. 488 е–489 а, процитированный в прим. 14 к настоящей главе, и 483 d, 484 6.19:См. «Менексен», 238 е–239 а. Этот фрагмент непосредственно следует за явным намёком на речь Перикла (а именно — на второе предложение, процитированное в тексте к прим. 17 к настоящей главе). Весьма вероятно, что повторение термина «равенство по рождению» в данном фрагменте — это насмешливый намёк на «низкое» происхождение сыновей Перикла и Аспазии (лишь в соответствии со специальным законодательством 429 года до новой эры их признали гражданами Афин). (См. Е. Meyer. Gesch. d. Altertums, 6.20:«Законы», 757 а. Полностью этот отрывок содержится в 757

6.21:«Государство», 558 с; см. прим. 14 к настоящей главе (второй абзац о нападках на демократию). 6.22:«Государство», 433 b. Адам, пытавшийся реконструировать этот аргумент (примечания к 6.23:«Государство», 433 а/434 а. О продолжении этого фрагмента см. текст к прим. 40 к настоящей главе, о подготовке к нему в более ранних частях «Государства» см. прим. 6 к настоящей главе. Адам следующим образом комментирует фрагмент, который я называю «вторым аргументом» (примечания к 6.24:Цитаты, приведённые в данном абзаце, взяты из «Государства», 6.25:На этот крючок попался даже такой внимательный критик, как Т. Гомперц (ГЛ. Gomperz. Greek Thinkers, Book V, II, 10; Germ, ed., 6.26:Здесь можно сделать небольшое терминологическое замечание, касающееся термина «коллективизм». То, что называет «коллективизмом» Г. Уэллс не имеет ничего общего с тем, что понимаю под этим словом я. Уэллс, с моей точки зрения, является индивидуалистом, на что хорошо указывают его «Права человека» и «Здравый смысл войны и мира» (H. G. Wells. Rights of Man; Common Sense of War and Peace), содержащие правильное изложение требований эгалитаристского индивидуализма. Однако он также верит, и вполне справедливо, в возможность рационального планирования политических институтов с целью расширения свобод и укрепления благосостояния индивидуумов. Эту веру он называет «коллективизмом», хотя я для её описания выбрал бы скорее выражение «рациональное планирование институтов в целях свободы». Быть может, это выражение кому-нибудь покажется длинным и неуклюжим, однако его невозможно интерпретировать в антииндивидуалистическом смысле, как это делают, и не только Г. Уэллс, с термином «коллективизм». 6.27:«Законы», 903 с; см. текст к прим. 35 кглаве 5. Упомянутая в тексте «преамбула» («Однако… он нуждается ещё кое в каких зачаровывающих сказаниях» и так далее) взята из «Законов», 903 b. 6.28:В «Государстве» и «Законах» Платон бесчисленное количество раз предостерегает против необузданного группового эгоизма. См., например, «Государство», 519 е, и фрагмент, упомянутый в прим. 41 к настоящей главе. Касаясь нередко предполагаемой тождественности между коллективизмом и альтруизмом, можно напомнить о весьма уместном в этой связи вопросе Ч. Шеррингтона: «Стая и стадо — это альтруизм?» 6.29:Об ошибочности презрительного отношения Ч. Диккенса к парламенту см. также прим. 23 кглаве 7. 6.30:Аристотель. «Политика», III, 12, 1 (1282b); см. текст к прим. 6.31:Это замечание из фрагмента («Государство», 519 6.32:Важные фрагменты из «Законов», процитированные в настоящем [1] и следующем [2] абзаце, таковы:

6.33:См. прим. 42 кглаве 4 и текст. Далее в данном абзаце процитирован фрагмент из «Законов», 942 6.34:Суровые правила, регулирующие порядок приёма пищи и напитков — в особенности, «общественных трапез», — играют существенную роль в диалогах Платона (см., например, «Государство», 416 е, 458 с, 547 d/e; «Законы», 625 е, 633 а (в котором введение обязательных общественных трапез объясняется военной угрозой), 726 b, 6.35:См. «Законы», изд. 6.36:См. «Государство», 424 а, 449 с; «Федр», 279 с; см. прим. 32 [1]. (См. также «Лисид», 207 6.37:«Государство», 368 b/с. 6.38:См. особенно «Государство», 344 6.39:«Законы», 923 b. 6.40:«Государство», 434 6.41:«Государство», 466 b/с. См. также «Законы», 715 b/с и многие другие фрагменты, направленные против антихолистских злоупотреблений классовыми прерогативами. См. также прим. 28 к настоящей главе и прим. 25 [4] кглаве 7. 6.42:Здесь содержится намёк на «парадокс свободы»; см. прим. 4 кглаве 7. О проблеме государственного управления образованием см. прим. 13 кглаве 7. 6.43:Аристотель. «Политика», III, 9, 6 и след. (1280b). См. Е. Burke. French Revolution, ed. 1815, 6.44:Я считаю, что в основе любой попытки взять под контроль международные преступления должна лежать аналогия между гражданским миром и международным, между обычным преступлением и международным. Об этой аналогии и её границах, а также о беспомощности историцизма при решении такого рода проблем см. прим. 7 кглаве 9. Г. Моргентау — один из тех, кто считает, что рациональные методы установления международного мира — это всего лишь утопическая мечта (Н. J. Morgenthau. Scientific Man versus Power Politics. English ed., 1947). Взгляды Г. Моргентау выдают в нём разочаровавшегося историциста. Он понял, что исторические предсказания невозможны, однако, соглашаясь (вместе с марксистами, например), что сфера применения разума (или научного метода) ограничена сферой предсказуемого, он заключает, что поскольку исторические события непредсказуемы, то разум не применим к сфере международных отношений. Однако этот вывод в действительности не следует, так как научное предсказание и предсказание в смысле исторического пророчества — это не одно и то же. (Ни одна из естественных наук, за исключением теории Солнечной системы, не берётся за Моргентау высмеивает попытки подчинить власть разуму и предотвратить войну, полагая, что их источник — в рационализме и сциентизме, неприменимых к обществу по самой его сути. Однако он, очевидно, доказывает слишком много. Во многих обществах устанавливался гражданский мир, хотя, согласно теории Моргентау, жажда власти должна была этому воспрепятствовать. Моргентау, конечно, признает этот факт, однако не замечает, что он разрушает теоретическую основу собственных утверждений. 6.45:Цитата взята из «Политики» Аристотеля, III, 9, 8 (1280).

6.46:Е. Barker. Greek Political Theory, I. — 6.47:«Горгий», 483 b и след. 6.48:«Горгий», 488 е–489 b, см. также 527 b. Из того, как Сократ отвечает здесь Каллихлу, можно, 6.49:«Государство», 358 е. Главкон отрекается от авторства в 358 с. Внимание человека, читающего этот фрагмент, легко отвлекается, обращаясь к вопросу «природа или соглашение», который играет важную роль как в этом отрывке, так 6.50:Если сравнить платоновское представление протекционизма в «Государстве» 6.51:«Государство», 359 а. Мои дальнейшие ссылки в тексте относятся к 359 b, 6.52:Когда Главкон умолк, его место занял Адимант, бросая весьма уместный вызов Сократу подвергнуть критике утилитаризм, однако лишь после того, как Сократ заметил, что речь Главкона, по его мнению, безупречна (362 d). Адимант в своей речи поправляет Главкона, повторяя, что то, что я называю протекционизмом, выводится из нигилизма Фрасимаха (см. особенно 367 6.53:Дж. Адам и Э. Баркер могут служить представителями упомянутых платоников. Адам говорит (примечания к 358 6.54:О том, что великий скептик Карнеад действительно поверил изложению Платона, свидетельствует Цицерон (Cicero. De Republica, III, 8, 13, 23), который представил вариант Главкона почти без изменений как теорию, принимаемую Карнеадом. В этой связи я хочу выразить своё мнение, что можно найти утешение в том факте, что антигуманисты всегда считали нужным обращаться к человеческим чувствам, а также в том факте, что им часто удавалось убедить нас в своей искренности. Это говорит о том, что они хорошо понимают, как глубоко укоренились во многих из нас эти чувства, и что презренные «многие» не слишком плохи, а напротив — слишком хороши, слишком чистосердечны и слишком простодушны и даже готовы выслушивать от часто неразборчивых в средствах «лучших», что они недостойные эгоисты, ограниченные материальными интересами и желающие только одного — «обжираться как скоты». | |||||

Оглавление | |||||

| |||||