Popper К. R. On the Theory of Objective Mind. // Popper K. R. Objective Knowledge. An Evolutionary Approach. Oxford: Clarendon Press, 1979. | |

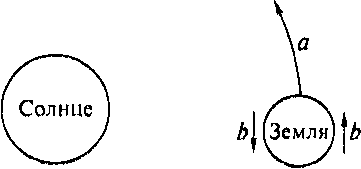

Главная наша задача как философов состоит, я думаю, в том, чтобы обогащать нашу картину мира, создавая теории, отличающиеся силой воображения, но 1. Плюрализм и тезис о трёх мирахВ истории философии имели место, однако, не только монистические отклонения, но и некоторые отклонения в сторону плюрализма. Это почти очевидно, если вспомнить о политеизме, даже в его монотеистических вариантах. И тем не менее у философа может вызвать сомнение — действительно ли различные религиозные интерпретации мира дают подлинную альтернативу дуализму тела и духа? Любой бог — будь их много или мало — есть либо дух, одарённый бессмертным телом, либо — в противоположность нам — чистый дух (mind). Однако же некоторые философы предпринимали серьёзные попытки двигаться в сторону философского плюрализма, указывая на существование некоего третьего мира. Я имею в виду Платона, стоиков и некоторых философов Нового времени, таких как Лейбниц, Больцано и Фреге (но не Гегеля, воплощавшего сильные монистические тенденции). Платоновский мир Форм и Идей был во многих отношениях миром религиозным, миром высших реальностей. Вместе с тем он не был ни миром личностных богов, ни миром сознаний и не состоял из содержания Я следую здесь тем истолкователям Платона, которые полагают, что платоновские Формы или Идеи отличаются не только от тел и от разумов (minds), но Таким образом, платонизм выходит за пределы дуализма тела и духа. Он вводит трёхчастный мир или, как я предпочитаю говорить, третий мир. Я, однако, не буду здесь обсуждать теории Платона, а предпочту дискутировать о плюрализме. И если даже окажется, что Я хочу сделать эту плюралистическую философию отправным пунктом последующего обсуждения, хоть сам я не платоник и не гегельянец [145]. Для этой плюралистической философии мир состоит по крайней мере из трёх различных субмиров: первый — это физический мир, или мир физических состояний; второй — духовный (mental) мир, мир состояний духа, или ментальных состояний; третий — мир умопостигаемых сущностей (intelligibles), или идей в объективном смысле; это мир возможных предметов мысли, мир теорий «в себе» и их логических отношений, аргументов «в себе» и проблемных ситуаций «в себе». Одна из основных проблем этой плюралистической философии касается взаимоотношений между тремя её «мирами». Эти три мира связаны так, что первые два могут взаимодействовать и последние два могут взаимодействовать [146]. Таким образом, второй мир — мир субъективного, или личного опыта — взаимодействует с каждым из двух остальных миров. Первый мир и третий мир не могут взаимодействовать, кроме как через посредство второго мира, мира субъективного, или личного опыта. 2. Причинные отношения трёх мировМне представляется очень важным описать и объяснить взаимосвязь трёх миров именно таким образом — второй мир выступает в качестве посредника между первым и третьим. Хотя такой взгляд редко формулируется, мне кажется ясным, что он заложен в теории трёх миров. По этой теории, человеческий дух, или разум (mind), может видеть физическое тело в буквальном смысле слова «видеть», когда в этом процессе участвуют глаза. Но он может также «увидеть» («усмотреть») или «охватить мысленным взором (grasp)» арифметический или геометрический объект — число или геометрическую фигуру. И хотя в этом смысле слова «видеть» и «охватить» употребляются в переносном смысле, всё же они обозначают реальную связь между разумом и его умопостигаемым объектом, арифметическим или геометрическим, и эта связь в высокой степени аналогична «видению» в буквальном смысле слова. Таким образом, разум может быть связан с объектами как первого, так и третьего мира. Посредством этих связей дух, или разум, устанавливает косвенную связь между первым и третьим миром. Это имеет величайшую важность. Невозможно всерьёз отрицать, что третий мир математических и других научных теорий оказывает сильнейшее воздействие на первый мир. Он делает это, например, через посредство технологов, производящих изменения в первом мире, применяя некоторые следствия из этих теорий — кстати, теорий, первоначально созданных другими людьми, которые могли даже и не подозревать ни о каких технологических возможностях, заложенных в эти теории. Таким образом, эти возможности были скрыты в самих теориях, в самих объективных идеях, и они были открыты там людьми, старавшимися их понять. Этот аргумент, если аккуратно его развить, Я предполагаю, что когда-нибудь нам придётся революционизировать психологию, рассмотрев человеческий дух как орган, цель которого — взаимодействовать с объектами третьего мира: понимать их, вносить в них свой вклад, участвовать в них и побуждать их оказывать влияние на первый мир. 3. Объективность третьего мираТретий мир или, точнее, принадлежащие ему объекты — объективные Формы или Идеи, открытые Платоном — слишком часто путали с субъективными идеями или процессами мышления, то есть с состояниями духа, с объектами, принадлежащими не столько третьему, сколько второму миру. У этой ошибки долгая история. Она начинается с Платона. Действительно, хотя сам Платон явно признавал принадлежность своих Идей третьему миру, он, Это, похоже, первыми увидели стоики, разработавшие удивительно тонкую философию языка. Человеческий язык, как они понимали, принадлежит всем трём мирам [149]. В той мере, в какой он состоит из физических действий или физических символов, он принадлежит первому миру. В той мере, в какой он выражает субъективное или психологическое состояние, или в той мере, в какой усвоение или понимание языка включает изменение нашего субъективного состояния [150] он принадлежит второму миру. И в той мере, в какой язык содержит информацию, в той мере, в какой он говорит, высказывает или описывает нечто, передаёт любой смысл или любое осмысленное сообщение, которое может влечь за собой другое, согласовываться с другим или противоречить ему — он принадлежит третьему миру. Теории, высказывания или предложения — это самые важные языковые объекты третьего мира. Если мы говорим: «Я видел нечто, написанное на папирусе» или «Я видел нечто, выгравированное на бронзе», мы говорим о языковых объектах как о принадлежащих первому миру: мы не имеем в виду, что можем прочесть написанное. Если мы говорим: «На меня произвели большое впечатление серьёзность и убеждённость, с которыми было прочитано обращение» или «Это было не столько высказывание, сколько гневная вспышка», мы говорим о языковых объектах как о принадлежащих второму миру. Но когда мы говорим: «Но Джемс сегодня сказал полную противоположность тому, что Джон говорил вчера» или «Из сказанного Джемсом ясно следует, что Джон ошибался», или когда мы говорим о платонизме или о квантовой теории, тогда мы говорим о некотором объективном смысле, о некотором объективном логическом содержании, то есть мы говорим о принадлежащем третьему миру значении информации, или сообщения, переданных в том, что было сказано или написано. Именно стоики первыми провели важное различение между (принадлежащим третьему миру) объективным логическим содержанием того, что мы говорим, и предметами, о которых мы говорим. Эти предметы, в свою очередь, могут принадлежать любому их трёх миров: мы можем говорить, Мне кажется в высшей степени желательным по возможности избегать таких терминов как «выражение» или «сообщение (communication)», говоря о речи в смысле третьего мира, ибо это термины по существу психологические и связанные с ними субъективистские или личностные ассоциации (connotations) опасны в сфере, где и так столь силён соблазн интерпретировать содержание мысли, относящееся к третьему миру, как мыслительный процесс, относящийся ко второму миру. Интересно, что стоики распространили теорию третьего мира от платоновских Идей не только на теории и высказывания. Они включили туда, в дополнение к таким типичным для третьего мира языковым объектам, как декларативные высказывания или утверждения, также и такие вещи, как проблемы, аргументы и аргументированные исследования (inquiries), и даже приказы, уговоры, молитвы, договоры и, конечно, поэзию и повествование. Они также отличали персональное состояние правдивости от истинности теории или высказывания, то есть выделяли такие теории и высказывания, к которым применим предикат третьего мира «объективно истинно». 4. Третий мир как продукт человекаМы можем разделить всех философов на две основные группы. К первой относятся те, кто, подобно Платону, принимают автономность третьего мира и смотрят на него как на сверхчеловеческий, божественный и вечный. Ко второй — те, кто, подобно Локку, Миллю, Дильтею или Коллин-гвуду, подчёркивают, что язык и то, что он «выражает» и «сообщает», создано человеком, и потому рассматривают все языковые явления как часть первого и второго миров, отвергая всякие предположения о существовании третьего мира. Интересно, что большинство представителей гуманитарных наук принадлежит к этой второй группе, отвергающей третий мир. Первая группа — платоники — опираются на тот факт, что мы можем говорить о вечных истинах: высказывание истинно или ложно вне времени. Это кажется решающим: вечные истины должны были быть истинными и до возникновения человека. Они не могут быть созданы нами. Представители второй группы соглашаются с тем, что вечные истины не могут быть созданы нами; но они делают из этого вывод, что вечные истины не могут быть «реальными»: «реальный» — это всего лишь употребление нами предиката «истинный» и тот факт, что — по крайней мере в некоторых контекстах — мы употребляем слово «истинно» как предикат, не зависящий от времени. Подобное употребление — могли бы они аргументировать — не так уж и удивительно: в то время как Павел, отец Петра, может быть в одно время тяжелее Петра, а через год легче его, ничего подобного не может произойти с двумя кусками металла, пока один из них остаётся правильной (proper) фунтовой гирей, а другой — правильной двухфунтовой. Здесь предикат «правильный» играет ту же самую роль, что предикат «истинный» относительно высказываний; собственно говоря, мы можем заменить «правильный» на «истинный». Однако — могли бы указать эти философы — никто не станет отрицать, что гири изготавливаются человеком. Я думаю, что можно отстаивать позицию, отличную от позиций обеих этих групп философов. Я полагаю, что можно принимать реальность или (как это можно назвать) автономность третьего мира Что третий мир не фикция, а существует «в действительности», станет совершенно ясным, если подумать о его грандиозном воздействии на первый мир через посредство второго. Стоит только вспомнить о воздействии передачи электроэнергии или атомной теории как на неорганическую, так и на органическую окружающую нас среду или о воздействии экономических теорий на принятие решений о строительстве корабля или самолёта. В соответствии с занятой мной позицией, третий мир (частью которого является человеческий язык) производится людьми, точно так же как мёд производится пчелами или паутина — пауками. Подобно мёду, человеческий язык — и тем самым значительная часть третьего мира — является незапланированным продуктом человеческих действий [152] будь то решения биологических или иных проблем. Возьмём теорию чисел. Я полагаю (в отличие от Кронекера), что даже натуральные числа суть произведение людей, продукт человеческого языка и человеческой мысли. Но однако таких чисел бесконечно много, больше чем когда-нибудь будет произнесено людьми или использовано компьютерами. И существует бесконечное число равенств между этими числами, как истинных, так и ложных, — больше, чем мы когда-либо сможем объявить истинными или ложными. Что ещё более интересно — неожиданные новые проблемы возникают как непреднамеренный побочный продукт ряда натуральных чисел, например, нерешённые проблемы в теории простых чисел — скажем, гипотеза Гольдбаха. Эти проблемы явно автономны. Они ни в каком смысле не созданы нами — они открыты нами, Пытаясь решить эти или иные проблемы, мы можем изобретать новые теории. Эти теории опять же произведены нами: они — продукт нашего критического и творческого мышления, в создании которого нам очень помогают другие существующие в третьем мире теории. Но стоит нам только произвести на свет эти теории, как они тут же создают новые, непреднамеренные и неожиданные проблемы — автономные проблемы, проблемы, которые ещё предстоит открыть. Это объясняет, почему третий мир, который по своему происхождению является нашим продуктом, автономен в том, что можно назвать его онтологическим статусом. Это объясняет, почему мы можем воздействовать на него, пополнять его или способствовать его росту, хоть ни один человек не может овладеть даже маленьким уголком этого мира. Все мы вносим вклад в его рост, но почти все наши индивидуальные вклады исчезаюше малы. Все мы пытаемся охватить (grasp) его, и никто из нас не может жить вне контакта с ним, ибо все мы пользуемся речью, без которой мы вряд ли бы стали людьми [153]. И 5. Проблема пониманияЯ уже привёл некоторые доводы в поддержку автономного существования объективного третьего мира потому, что надеюсь внести вклад в теорию понимания («герменевтику»), активно обсуждаемую представителями гуманитарных наук («Geistenswissenschaften» — «наук о духе», «моральных и ментальных наук»). Теперь я начну с предположения, что именно понимание предметов, принадлежащих третьему миру, составляет центральную проблему гуманитарных наук. Похоже, что это — радикальный отход от основополагающей догмы, принятой почти всеми исследователями в области гуманитарных наук (на что указывает сам этот термин) и особенно теми, кто занимается проблемой понимания. Я, конечно, имею в виду догму, согласно которой предметы нашего понимания принадлежат в основном второму миру или, во всяком случае, должны объясняться в психологических терминах [155]. Не подлежит сомнению, что действия или процессы, покрываемые как зонтиком термином «понимание», суть субъективные, личные или психологические действия. Их надо отличать от (более или менее успешных) исходов этих действий, от их результатов: от «конечного (на данный момент) состояния» понимания — интерпретации. Хотя это состояние и может быть субъективным состоянием понимания, оно может быть и объектом третьего мира, в частности теорией; и последний случай, с моей точки зрения, важнее. Рассматриваемая как объект третьего мира интерпретация всегда будет теорией. Примером может служить историческое объяснение, поддерживаемое цепью аргументов и, быть может, документальными свидетельствами. Так что любая интерпретация есть некоторого рода теория и, как всякая теория, она укоренена в других теориях Вместе с тем даже субъективный акт понимания или состояние предрасположения (dispositional state) к «пониманию» могут быть поняты, в свою очередь, только через их связи с объектами третьего мира. В связи с этим я выдвигаю следующие три тезиса о субъективном акте понимания:

Я полагаю, что эти тезисы можно обобщить и что они справедливы для любых субъективных актов «познания»: всё важное, что мы можем сказать о некотором акте познания, состоит в указании на объекты этого акта, принадлежащие третьему миру — на теории или высказывания — и на их отношение к другим объектам третьего мира, таким как аргументы, имеющие отношение к рассматриваемой проблеме, или уже известные объекты. 6. Психологические процессы мышления и объекты третьего мираДаже некоторые их тех, кто признает необходимость анализировать конечное состояние (субъективного) понимания в терминах объектов третьего мира, боюсь, отвергнут соответствующий тезис применительно к субъективной или персональной деятельности усвоения, или понимания. Ведь общепринято, что при понимании мы не можем обойтись без таких субъективных процедур как симпатическое понимание — понимание «по сочувствию», или эмпатия, как воспроизведение действий других людей (Коллингвуд) или попытки поставить себя на место другого человека, приняв его цели и проблемы за свои. В противоположность этому взгляду мой тезис таков. Как субъективное состояние понимания, достигаемое в конечном счёте, так и ведущий к нему психологический процесс должны анализироваться в терминах объектов третьего мира, в которых они укоренены. Собственно говоря, только в этих терминах их и можно анализировать. Процесс или деятельность понимания складывается по существу из последовательности состояний понимания (Является ли одно из них «конечным», часто может зависеть — субъективно — от Эту деятельность можно представить с помощью общей схемы решения проблем методом опирающихся на воображение предположений и их критики или, как я часто называл его, методом предположений и опровержений. Схема эта (в её простейшей форме) такова [156]:

Здесь P1 есть проблема, с которой мы начинаем, ТТ («пробная теория (tentative theory)») — её первое основанное на воображении предположительное решение, например наша первая пробная интерпретация. ЕЕ («исключение ошибок (error elimination)») — это жёсткое критическое исследование нашего предположения, нашей пробной интерпретации: оно состоит, например, в критическом использовании документальных свидетельств и — если на этой ранней стадии мы имеем уже в нашем распоряжении несколько предположений — оно будет представлять собой также критическое обсуждение и сравнительную оценку конкурирующих предположений. Р2 — это проблемная ситуация, какой она выступает после первой нашей критической попытки решить нашу проблему. Она ведёт нас ко второй попытке, и так далее. Удовлетворительное понимание будет достигнуто, если интерпретация — предположительная теория — найдёт поддержку в том факте, что она может пролить свет на новые проблемы — на большее число проблем, чем мы ожидали, или в том факте, что она объясняет многие подпроблемы, которых мы сначала не видели. Таким образом, мы можем сказать, что можем оценить достигнутый нами прогресс, сравнив P1 с Более детальное исследование показало бы, что мы всегда выбираем нашу проблему на фоне третьего мира [157]. В этот фон входит, по крайней мере, язык, который всегда включает множество теорий в саму структуру своих употреблений (как подчёркивал, например, Бенджамин Ли Уорф), а также много других теоретических допущений, не поставленных — до поры до времени — под сомнение. Только на таком фоне может возникнуть любая проблема. Проблема вместе с её фоном (и, быть может, вместе с другими объектами третьего мира) образует то, что я называю проблемной ситуацией, Другими объектами третьего мира, с которыми нам приходится иметь дело, могут быть: конкуренция и конфликт (между теориями и проблемами, различными аспектами предположений, интерпретаций и философских позиций), а также сравнения, противопоставления или аналогии. Важно заметить, что отношение между решением и проблемой есть логическое отношение, то есть объективное отношение в третьем мире, и что если наше пробное решение не разрешает нашу проблему, оно может решить некоторую другую — замещающую проблему. Это приводит к тому отношению в третьем мире, которое Имре Лакатос назвал сдвигом проблемы, различая при этом прогрессивные и регрессивные сдвиги проблем. [158] 7. Понимание и решение проблемЯ хочу высказать здесь мысль, что деятельность понимания по существу та же, что и при любом решении проблем. Как и всякая интеллектуальная деятельность, она бесспорно складывается из субъективных процессов, относящихся ко второму миру. И Подставив на место этих структурных единиц и инструментов первого мира структурные единицы и инструменты третьего мира, такие как проблемы, теории или критические аргументы, мы получим картину того, что мы делаем, когда пытаемся понять или усвоить некоторую структуру третьего мира или пытаемся внести Чтобы сделать этот тезис несколько более приемлемым, я могу напомнить, что эти структурные единицы третьего мира умопостигаемы, то есть это — возможные (или виртуальные) предметы нашего понимания. Неудивительно поэтому, что если нас интересует процесс нашего понимания или некоторые его результаты, нам приходится описывать то, что мы делаем или чего достигаем, почти исключительно в терминах этих предметов понимания — умопостигаемых сущностей и их отношений. Всё остальное — как, например, описание наших субъективных ощущений, волнения, разочарования, удовлетворения — может быть очень интересным, но имеет мало отношения к нашей проблеме, то есть к пониманию умопостигаемых сущностей (intelligibles), объектов или структур третьего мира. Я готов признать, однако, что некоторые субъективные переживания или установки (attitudes) играют определённую роль в процессе понимания. Я имею в виду такие вещи как эмфаза (Эмфаза — здесь: подчёркивание, акцент на В этом наброске анализа некоторых эмоциональных обертонов я пытался проиллюстрировать мысль, что даже такие обертоны иногда лучше всего понять в терминах объектов третьего мира, таких как проблемные ситуации. Эту мысль не следует путать с ещё более важной мыслью, что задача объяснения психологических состояний, таких как эмоции, создаёт свои собственные теоретические проблемы, решать которые должны наши пробные теории — теории (то есть объекты третьего мира) относительно второго мира. Однако это не следует понимать в том смысле, что мы можем понимать личности, только или в основном изучая психологические теории о них; не предполагается при этом пересмотреть или хотя бы ограничить мой тезис, что при всяком понимании, включая понимание личностей и их действий и тем самым понимание истории, главнейшей нашей задачей является анализ ситуаций третьего мира. Напротив, один из моих главных тезисов состоит в том, что действия, а следовательно и история, могут быть объяснены как решение проблем, так что мой анализ в терминах схемы предположений и опровержений (Р1→ТТ→ЕЕ→ Р2, охарактеризованной в разделе 6), может быть применён и здесь. Прежде чем перейти к рассмотрению этого важного момента, я посвящу некоторое время более или менее подробному обсуждению процесса понимания некоторого объекта третьего мира — простого арифметического равенства. 8. Очень тривиальный примерТо, что при умножении 777 на 111 получается 86 247 — это очень тривиальный арифметический факт. Он может быть записан в виде равенства. Он может также считаться очень тривиальной теоремой из теории натуральных чисел. Понимаю ли я это тривиальное высказывание? И да, и нет. Конечно, я понимаю это утверждение — особенно когда вижу его написанным, так как в противном случае я, может быть, не справился бы с таким большим числом, как 86 247, или не смог бы его запомнить. (Я провёл эксперимент и перепутал это число с числом 86 427.) В Что же касается решения этой проблемы, я, конечно, знаю, что многие люди с лёгкостью могут решить её в уме; может быть, Пока мы использовали три из четырёх объектов, входящих в мою схему решения проблем (схема Р1→ТТ→ЕЕ→ Р2, предложенная в разделе 6). Для того, чтобы понять то или иное высказывание или некоторую пробную теорию, мы прежде всего спрашиваем: в чём состоит проблема? И чтобы устранить ошибки, мы производим вычисления с помощью карандаша и бумаги. Хотя мы начали с высказывания или пробной теории (ТТ), от них мы перешли к лежащей в их основе проблеме ( Даже в этом весьма тривиальном примере можно различить разные степени понимания:

Есть, конечно, и другие степени понимания. В особенности Эти степени понимания [160], конечно, как правило, нельзя выстроить в линейном порядке; почти в каждой точке возможны новые ответвления к дальнейшему, более глубокому пониманию, особенно в менее тривиальных случаях. Таким образом, мы многое узнали из нашего простого примера. Может быть, из того, что мы смогли здесь узнать, важнее всего следующее. Каждый раз, когда мы пытаемся интерпретировать или понять теорию или высказывание, даже такое тривиальное, как обсуждавшееся здесь равенство, мы на самом деле поднимаем проблему понимания, и это всегда оказывается проблемой о проблеме, то есть проблемой более высокого уровня. 9. Случай объективного исторического понимания [161]Всё это верно для всех проблем понимания, особенно для проблемы исторического понимания. Моя гипотеза состоит в том, что основная задача всякого исторического понимания — гипотетическое воссоздание исторической проблемной ситуации. Я попытаюсь подробнее объяснить этот тезис с помощью ещё одного примера: с помощью нескольких исторических соображений по поводу теории Галилея о приливах. Эта теория оказалась «неудачной» (потому что она отрицает какое-либо влияние Луны на приливы), и даже в нынешнее время Галилей подвергался жестоким нападкам личного характера за то, что упорно и догматично придерживался этой очевидно неверной теории. Вкратце, теория Галилея утверждает, что приливы возникают в результате ускорения, которое, в свою очередь, возникает  Что можно сделать, чтобы улучшить наше историческое понимание этой теории, которую так часто понимали неправильно? Моё решение этой проблемы понимания, которую я обозначу как «Pu» (Индекс «u» — от англ. «understanding» («понимание»). — Я утверждаю, что первый и наинаиболее важный шаг состоит в том, чтобы спросить: пробным решением какой проблемы (третьего мира) была теория Галилея? И в какой ситуации — логической проблемной ситуации — эта проблема возникла? Проблема Галилея состояла просто-напросто в том, чтобы объяснить возникновение приливов. А вот с проблемной ситуацией дело обстоит далеко не так просто. Ясно, что Галилея непосредственно интересовало даже не то, что я сейчас назвал его проблемой. К проблеме приливов его привела другая проблема: проблема истинности или ложности теории Коперника — проблема, движется ли Земля или находится в состоянии покоя. Галилей надеялся, что сможет использовать успешную теорию приливов в качестве решающего аргумента в пользу теории Коперника. То, что я назвал проблемной ситуацией Галилея, оказывается сложным делом. Нельзя не признать, что проблема приливов вытекает из этой проблемной ситуации, но в специфической роли: объяснение приливов должно служить пробным камнем для теории Коперника. Однако и этого замечания недостаточно для понимания проблемной ситуации Галилея. Ведь пробная теория Галилея не просто пыталась объяснить изменения приливов: она пыталась объяснить их на определённом фоне, да ещё В результате для решения нашей проблемы понимания (Рn) необходимо исследовать довольно сложный объект третьего мира. Объект состоит из проблемы приливов (пробным решением которой была теория Галилея) вместе с сопутствующими обстоятельствами — её фоном и её каркасом: этот сложный объект Проблемную ситуацию Галилея можно охарактеризовать следующим образом. Галилея — как истинного космолога и теоретика — давно привлекала невероятная дерзость и простота главной идеи Коперника — идеи, что Земля и другие планеты являются лунами Солнца. Объяснительная мощь этой дерзкой идеи была очень велика, а когда Галилей обнаружил луны Юпитера и увидел в них уменьшенную модель солнечной системы, он счёл это эмпирическим подкреплением этой дерзкой концепции, несмотря на её весьма спекулятивный и почти априорный характер. Вдобавок ко всему этому ему удалось проверить на опыте выводимое из теории Коперника предсказание: оно состояло в том, что у внутренних планет должны быть фазы, как у Луны, и Галилею удалось наблюдать фазы Венеры. Теория Коперника, как и теория Птолемея, была по существу геометрической космологической моделью, построенной геометрическими (и кинетическими) средствами. Но Галилей был физиком, и он знал, что настоящая проблема состоит в том, чтобы найти механическое (или, может быть, транс-механическое) физическое объяснение. Он действительно открыл некоторые из элементов такого объяснения, в частности законы инерции и соответствующий закон сохранения для вращательного движения. Галилей дерзко пытался построить свою физику только на этих двух законах сохранения, хотя он вполне отдавал себе отчёт в том, что в его физических знаниях наверняка имеются большие пробелы с точки зрения третьего мира. С точки зрения метода Галилей был совершенно прав, пытаясь объяснить все интересующие его явления на этой очень узкой основе; ведь только пытаясь по возможности использовать и испытывать свои неверные теории, мы можем надеяться Этим объясняется, почему Галилей, несмотря на знакомство с работами Кеплера, продолжал придерживаться гипотезы кругового движения планет. В этом он был совершенно прав ввиду того, что круговое движение можно было объяснить его основными законами сохранения. Часто говорят, что он пытался прикрыть трудности коперниковских циклов и что он неоправданно упрощал теорию Коперника, а также, что ему следовало принять законы Кеплера. Всё это говорит, однако, о недостатке исторического понимания — об ошибочном анализе проблемной ситуации третьего мира. Галилей был совершенно прав, работая со смелыми упрощениями, а эллипсы Кеплера тоже были упрощениями, не менее смелыми, чем круги Галилея. Кеплеру тем не менее повезло — его упрощения вскоре использовал и тем самым объяснил Ньютон для проверки своего решения проблемы двух тел. Почему же Галилей отверг уже известную идею влияния Луны на приливы? Этот вопрос открывает перед нами очень важный аспект данной проблемной ситуации. Таким образом, анализ проблемной ситуации Галилея привёл нас к оправданию разумности метода Галилея в нескольких аспектах, по которым его критиковали многие историки Этот вывод должен проиллюстрировать, как вместе с нашим пониманием объективной проблемной ситуации Галилея выросло наше историческое понимание роли Галилея. Теперь мы можем обозначить эту проблемную ситуацию «P1», поскольку она играет роль, аналогичную роли той P1, которая была у нас раньше. Пробную теорию Галилея мы можем обозначить «ТТ», а попытки критического обсуждения этой теории и устранения ошибок им самим и другими мы можем обозначить «ЕЕ». Хотя Галилей рассчитывал на истинность своей теории, он был далеко не удовлетворён результатами её критического рассмотрения. Можно сказать, что его Р2 была очень близка к его P1, то есть проблема всё ещё была открыта. Гораздо позднее это привело к революционным изменениям (благодаря Ньютону) в проблемной ситуации (Р2): Ньютон расширил Галилеев каркас — образованный законами сохранения, — в рамках которого возникла проблема Галилея. Частично ньютоновские революционные изменения состояли в том, что он вернул в теорию Луну, изгнание которой из теории приливов стало естественным следствием галилеевского каркаса (и фона). Чтобы вкратце подвести итог, скажем, что физический каркас Галилея представлял собой несколько упрощённый вариант коперниковской модели Солнечной системы. Это была система циклов (а может быть, и эпициклов) с постоянной скоростью вращения. Даже Эйнштейн неодобрительно высказывался по поводу галилеевской «приверженности идее кругового движения», которую он считал «ответственной за то, что он не вполне понял закон инерции и его фундаментальное значение» [166]. Однако он забыл, что, как теория Ньютона основывалась на законе инерции или законе сохранения момента, так и теория циклов — эпициклов в своей наиболее простой форме, ограничивавшейся постоянными скоростями, — эту форму и предпочитал Галилей, — первоначально основывалась на законе сохранения углового момента. Оба закона сохранения, несомненно, были выбраны «инстинктивно»; может быть, тут имело место нечто подобное отбору предположений под давлением практического опыта: для закона об угловом моменте решающим мог оказаться опыт знакомства с движением хорошо смазанных колёс у повозок. Следует также помнить, что античную теорию кругового вращения небес (выведенную из этого опыта) в конце концов сменила теория сохранения углового момента Земли — это указывает на то, что циклы не были ни такими наивными, ни такими загадочными, какими их до сих пор часто считают. В рамках этого каркаса — в противоположность каркасу астрологов — не могло быть никакого взаимодействия между небесными телами. Так что Галилей должен был отвергнуть лунную теорию приливов, которой придерживались астрологи [167]. Можем ли мы научиться Во-первых, этот пример показывает огромное значение воссоздания проблемной ситуации Галилея (P1) для понимания теории Галилея (ТТ). Это воссоздание имеет ещё большее значение для понимания неудачных теорий, таких как галилеевская, чем для понимания успешных, потому что её недостатки (недостатки ТТ) могут объясняться недостатками каркаса или фона Р1. Во-вторых, в данном случае становится очевидным, что воссоздание проблемной ситуации Галилея (Р1), в свою очередь носит характер предположения (а также упрощения или идеализации): это очевидно, учитывая, что мой анализ этой проблемной ситуации (Pi), при всей своей краткости, существенно расходится с мнением других исследователей, пытавшихся понять эту неудачную теорию Галилея. Вместе с тем если моя реконструкция Pi является предположением, то какую проблему это предположение пытается разрешить? Очевидно, Рn — проблему понимания теории Галилея. В-третьих, я утверждаю следующее: наша проблема понимания Рn находится на более высоком уровне, чем Р1. Иначе говоря, проблема понимания — это метапроблема; она касается и ТТ, и P1. В соответствии с этим, теория, разработанная для решения проблемы понимания, — это метатеория, поскольку в задачи этой теории входит выяснение в каждом конкретном случае, из чего на самом деле состоят P1, ТТ, ЕЕ и Р2. Кстати, это не следует понимать так, что метатеория должна в каждом конкретном случае только исследовать структуру P1, ТТ и так далее, некритично принимая саму схему (Р1→TT→EE→ Р2). Напротив, схема, подчеркнём ещё раз, представляет собой упрощение, поэтому она должна при необходимости уточняться или даже существенно изменяться. В-четвёртых, я утверждаю, что всякая попытка (кроме самых тривиальных) понять некоторую теорию обязательно ведёт к историческому исследованию этой теории и соответствующей проблемы, которые таким образом становятся частью объекта исследования. Если это была научная теория, получится исследование в области истории науки. Если теория была, скажем, исторической, получиться исследование в области истории историографии. Проблемы, которые эти исторические исследования пытаются решить, будут метапроблемами, которые не следует путать с проблемами, являющимися объектом исследования. В-пятых, я утверждаю, что историю науки следует воспринимать не как историю теорий, а как историю проблемных ситуаций и их изменения (иногда едва заметного, иногда революционного) в ходе попыток решения соответствующих проблем. С точки зрения истории, неудачные попытки могут при этом оказаться не менее важными для дальнейшего развития, чем успешные. В-шестых, я утверждаю (уточняя пункт три), что следует чётко различать метапроблемы и метатеории историка науки (которые находятся на уровне Рn) и проблемы и теории учёных (которые находятся на уровне P1). Их очень легко спутать, потому что, если мы сформулируем проблему историка в виде вопроса: «Какова была проблема Галилея?», кажется, что ответ будет: «P1», но Р1 (в отличие от высказывания «Проблема Галилея была Р1») как будто скорее находится на уровне объекта, а не на метауровне [168] так что между этими двумя уровнями возникает путаница. Вместе с тем, вообще говоря, для этих двух уровней нет общих проблем. Это легко видеть: две пробные теории об одном и том же объекте часто сильно отличаются друг от друга. Два историка науки, соглашаясь по поводу «фактов», могут понимать или интерпретировать их очень Кроме того, для интерпретации той или иной теории метатеоретик волен использовать всё, что может ему пригодиться — например, он может сопоставлять эту теорию с какими-нибудь другими, радикально отличными от неё конкурирующими теориями. Таким образом, некоторые структурные единицы третьего мира, составляющие метатеорию, могут быть совершенно непохожи на единицы, составляющие теорию, подлежащую интерпретации или пониманию. Это важный момент. Он устанавливает a fortiori (A fortiori (лат.) — тем более. — Седьмой и, возможно, самый важный пункт касается того, что я иногда называл ситуационной логикой, или ситуационным анализом [169] (Последнее название, возможно, предпочтительнее, потому что может показаться, что первое название подразумевает некую детерминистскую теорию человеческой деятельности, Под ситуационным анализом я подразумеваю определённый вид пробных или предположительных объяснений некоторого человеческого действия, апеллирующих к той ситуации, в которой находится человек, производящий действие. Это может быть историческое объяснение, например, когда нам захочется объяснить, как и почему была создана определённая структура идей. Конечно, творческое действие никогда нельзя полностью объяснить. И тем не менее мы можем попытаться в виде предположения построить идеализированную реконструкцию проблемной ситуации, в которой находился субъект действия, Одой из задач ситуационного анализа является различение ситуации, какой её видел субъект, и ситуации, какой она была на самом деле (и то, и другое, разумеется, предположительно). [170] Таким образом, при помощи ситуационного анализа историк науки не только пытается объяснить теорию, предложенную учёным в качестве адекватной, но может попытаться объяснить и неудачу учёного при построении такой теории. Иными словами, наша схема решения проблем посредством предположений и опровержений или Я попытался ответить на вопрос: «Как мы можем понять научную теорию или улучшить своё понимание этой теории?» И я предположил, что мой ответ — в терминах проблем и проблемных ситуаций — применим далеко за пределами научных теорий. Мы можем — по крайней мере в некоторых случаях — применять его даже к произведениям искусства: мы можем предположить, в чём состоит проблема художника, и мы можем подкрепить это предположение независимыми фактическими данными, и этот анализ может помочь нам понять его работу. [171] (В каком-то смысле промежуточную позицию между интерпретацией научной теории и интерпретацией произведения искусства, возможно, занимает задача реставрации повреждённого произведения искусства — скажем, восстановление поэмы, найденной в виде записи на повреждённом папирусе). 10. Значение [value] проблемНа предложенное мной решение проблемы «Как можем мы понять научную теорию или углубить наше понимание её?» можно возразить, что оно просто сдвигает вопрос, заменяя его связанным с ним вопросом: «Как можем мы понять научную проблему или углубить наше понимание её?» Возражение законное. Однако, как правило, такой сдвиг проблемы будет прогрессивным (в терминологии Лакатоса). Как правило, второй вопрос — метапроблема понимания проблемы — будет труднее и интереснее первого. Во всяком случае, я думаю, что из этих двух вопросов он является более фундаментальным, поскольку, на мой взгляд, наука начинается с проблем (а не с наблюдений и даже не с теорий, хотя, бесспорно, «фон» проблем всегда включает теории и мифы). Как бы то ни было, я высказываю предположение, что эта вторая метапроблема отличается от первой. Конечно, мы можем и должны всегда подходить к ней так же, как подходили к первой — используя идеализирующую историческую реконструкцию. Но я полагаю, что этого недостаточно. Согласно моему тезису, для того, чтобы добиться подлинного понимания любой данной проблемы (скажем, проблемной ситуации Галилея), нужно больше, чем анализ этой проблемы или вообще любой проблемы, для которой нам известно какое-нибудь хорошее решение. Чтобы понять любую такую «мёртвую» проблему, мы должны — хотя бы раз в жизни — всерьёз схватиться с живой проблемой. Таким образом, моё решение метапроблемы «Как можем мы научиться понимать научную проблему?» следующее: научившись понимать какую-либо живую проблему. А это, утверждаю я, можно сделать, только пытаясь решить её и потерпев неудачу. Предположим, что некий молодой учёный сталкивается с проблемой, которую не понимает. Что может он сделать? Я полагаю, что даже хотя он её не понимает, он может попытаться решить её и самому подвергнуть своё решение критике (или дать возможность критиковать его другим). Поскольку он не понимает проблемы, его решение будет неудачным и это будет установлено критикой. И это будет первым шагом к тому, чтобы указать, где кроется трудность. А это и означает первый шаг к пониманию проблемы. Действительно, проблема — это затруднение и понять проблему — значить выяснить, что существует затруднение, и установить, где оно кроется. А это можно сделать, только выяснив, почему некоторые лежащие на поверхности решения не работают. Итак, мы учимся понимать проблему, пытаясь решить её и терпя неудачи. И когда мы потерпим неудачу в сотый раз, мы можем даже оказаться экспертами по этой конкретной проблеме. Это значит, что если Таким образом, вопрос о том, как научиться понимать проблему — это вопрос обращения со структурными единицами третьего мира; а интуитивно овладеть проблемой — значит поближе познакомиться с этими единицами и их логическими взаимоотношениями (Всё это, конечно, очень напоминает процесс интуитивного овладения теорией). Я высказываю предположение, что только тот, кто схватывался таким образом с живой проблемой, может достичь хорошего понимания такой проблемы, как проблема Галилея, потому что только он сам сможет оценить собственное понимание. И только он в полной мере поймёт (так сказать, на третьем уровне) значение моего утверждения, что наиболее важный первый шаг на пути к пониманию теории — это понять проблемную ситуацию, из которой она вырастает. Я также полагаю, что часто обсуждаемая проблема, каким образом одна научная дисциплина может научиться Таким образом, я полагаю, что те, кому приходилось бороться с Могло бы быть интересным и полезным исследовать, как далеко мы можем зайти в применении ситуационного анализа (идеи решения проблем) к живописи, музыке и поэзии, и может ли он помочь нашему пониманию в этих сферах (ср. замечание Коллингвуда в его «Автобиографии»: «… я научился воспринимать картину не как законченный продукт, выставленный на восхищение ценителям, а как свидетельство попытки решить 11. Понимание («герменевтика») в гуманитарных наукахСказанное приводит меня к проблеме понимания в гуманитарных науках (Geisteswissenschaften). Почти все великие исследователи этой проблемы — я назову здесь только Дильтея и Коллингвуда — утверждают, что гуманитарные науки радикально отличаются от естественных наук, причём самое существенное различие состоит в следующем: центральная задача гуманитарных наук — понимать в том смысле, в каком мы можем понимать людей, но не природу. Говорят, что понимание основывается на нашей общей человеческой природе («человеческости»). В своей глубинной форме это своего рода интуитивное отождествление себя с другими людьми, в котором нам помогают выразительные движения, такие как жесты и речь. Кроме того, это понимание человеческих действий. И, наконец, это понимание творений человеческого духа. Приходится признать, что в указанном здесь смысле мы можем понимать людей, их действия и творения, но не можем понимать природу — солнечные системы, молекулы или элементарные частицы, Однако здесь нельзя провести чёткой границы. Мы можем научиться понимать экспрессивные движения высших животных — понимать в смысле, очень близком к тому, в каком мы понимаем людей. Однако что такое «высшее» животное? И ограничено ли наше понимание только ими? (Г. С. Дженнингс научился достаточно хорошо понимать одноклеточные организмы, чтобы приписывать им цели и намерения [174]). Вместе с тем, интуитивное понимание нами даже наших друзей далеко не совершенно. Я полностью готов принять тезис, что цель гуманитарных наук — понимание, но я сомневаюсь, следует ли нам отрицать, что оно есть цель и естественных наук. Конечно, это будет «понимание» несколько в другом смысле, но ведь существует и множество различий в понимании людей и их действий. И мы не должны забывать того, что Эйнштейн написал в письме к Берну: «Вы верите в Бога, играющего в кости, я же — в совершенное господство закона в мире некоей объективной реальности, которую я пытаюсь уловить предельно умозрительным (wildly speculative) образом» [175]. Я уверен, что предельно умозрительные попытки Эйнштейна «уловить» реальность — это попытки понять её в том смысле, у которого есть по крайней мере четыре общих черты с пониманием в гуманитарных науках:

Таким образом, я выступаю против попытки объявить метод понимания характерным для гуманитарных наук — признаком, позволяющим отличить их от наук естественных. И когда сторонники такого различения клеймят взгляды, подобные моим, как «позитивистские» или «сциентистские» [178] мне, может быть будет позволено заметить, что сами они, похоже, принимают — неявно и некритически — позитивизм или сциентизм как единственную философию, подходящую для естественных наук. Это можно понять, учитывая, как много представителей естественных наук принимали эту сциентистскую философию. Что же касается исследователей гуманитарных наук, то им следовало бы лучше в этом разбираться, В конце концов наука — ветвь литературы, и работа в науке — человеческая деятельность вроде постройки собора. Нет сомнения, что в современном естествознании (science) слишком много специализации и слишком много профессионализма, придающих ему Более того, есть важная отрасль истории, быть может, самая важная — история человеческих мнений, человеческого знания, включающая историю религии, философии и науки. А об истории науки можно сказать две вещи. Первая — что только человек, понимающий науку (то есть научные проблемы), может понять её историю. Вторая — что только человек, хоть в Обсасывать разницу между естественными и гуманитарными науками давно было модным и уже стало скучным. Метод решения проблем, метод предположений и опровержений применяется и теми, и другими. Он точно так же применяется при реконструировании повреждённого текста, как при построении теории радиоактивности [179]. Я готов пойти ещё дальше и обвинить по крайней мере некоторых профессиональных историков в «сциентизме» — в попытках копировать метод естественных наук, но не какое он есть на самом деле, а каким его ошибочно считают. Этот ославленный, но несуществующий метод состоит в том, чтобы собирать наблюдения, а затем «делать из них выводы». Именно ему пытаются рабски следовать некоторые историки, верящие, что они могут собирать документальные свидетельства, которые — соответственно наблюдениям естественных наук — образуют «эмпирический базис» для их выводов. Этот так называемый метод никогда не может быть применён на деле: вы не можете собирать ни наблюдения, ни документальные свидетельства, если для начала у вас нет Но что ещё хуже попыток применить неприменимый метод, так это поклонение идолу несомненного, или непогрешимого, или авторитетного знания, которое эти историки принимают за идеал науки [180]. Безусловно, все мы стремимся избегать ошибок и должны огорчаться, если довелось ошибиться. Вместе с тем избегание ошибок — жалкий идеал: если мы не решимся браться за проблемы, настолько трудные, что ошибки почти неизбежны, рост знания прекратится. Собственно говоря, мы больше всего извлекаем знаний именно из самых дерзких наших теорий, включая ошибочные. Никто не избавлен от ошибок; великое дело — учиться на них [181]. 12. Сравнение с методом субъективного «разыгрывания истории заново» [re-enactment] КоллингвудаЧтобы проиллюстрировать применение ситуационного анализа к истории и чтобы противопоставить его методу субъективного понимания, свойственного второму миру, я сначала приведу отрывок из Р. Дж. Коллингвуда — философа, историка и историографа. Я приведу этот отрывок из Коллингвуда потому, что могу пройти вместе с ним достаточно далеко, хотя и не до конца. Мы разойдемся с ним по вопросу о втором и третьем мирах — по вопросу о выборе субъективного и объективного метода (По вопросу о значении проблемных ситуаций мы с ним согласны). Психологическая манера высказывания у Коллингвуда — отнюдь не вопрос формулировок. Нет, это существенная часть его теории понимания (так же, как Как показывает этот отрывок из Коллингвуда, его тезис сводится к тому, что понимание истории историком состоит в разыгрывании прошлого опыта заново: «Предположим… он [историк] читает Кодекс Феодосия и перед ним — эдикт императора. Простое чтение слов и возможность их перевести ещё не равносильны пониманию их исторического значения (significance). Чтобы оценить его, историк должен представить себе ситуацию, которую пытался разрешить император, представить её так, какой она казалась императору. Затем он обязан поставить себя на место императора и решить, как следовало вести себя в подобных обстоятельствах. Он должен установить возможные альтернатиные способы разрешения данной ситуации и причины выбора одного из них. Таким образом, историку нужно в самом себе воспроизвести весь процесс принятия решения по этому поводу. Таким путём он воспроизводит в своём сознании опыт императора, и только в той мере, в какой ему это удастся, он получит историческое — а не чисто филологическое — знание значения (meaning) эдикта» [183]. Вы видите, что Коллингвуд придаёт очень большое значение ситуации (примерно соответствующей тому, что я называю проблемной ситуацией). Однако между нами есть и разница. Коллингвуд, как мне кажется, предлагает считать, что существом дела при понимании истории является не анализ самой ситуации, а происходящий в уме историка процесс разыгрывания этой ситуации заново — сочувственное повторение первоначально пережитого опыта. Для Коллингвуда анализ ситуации служит только подспорьем, хотя и необходимым подспорьем такого разыгрывания заново. Моя позиция диаметрально противоположна. Я считаю психологический процесс воспроизведения, разыгрывания заново соответствующей исторической ситуации несущественным, хотя и признаю, что он может иногда помогать историку как некий интуитивный контроль успешности ситуационного анализа. А существенным я считаю не разыгрывание истории заново, а ситуационный анализ. Анализ, которому историк подвергает ситуацию — это его историческое предположение, которым в данном случае является метатеория о ходе мысли императора. Эта метатеория, находясь на другом уровне, нежели рассуждения императора, не пытается повторить их ход, а стремится создать их идеализированную и продуманную (reasoned) реконструкцию, опуская при этом несущественные элементы и, быть может, усиливая (augmenting) целое. Таким образом, центральной проблемой историка является следующая; каковы были решающие элементы проблемной ситуации императора? В той мере, в какой историку удастся разрешить эту проблему, он поймёт историческую ситуацию. Таким образом, как историк, он должен не разыгрывать заново пережитое в прошлом, а выстроить аргументы за и против своего предположительного ситуационного анализа. Этот метод может быть вполне успешным даже в тех случаях, когда любая попытка разыгрывания заново прошлой ситуации заведомо будет обречена на неудачу. Действительно, возможны такие действия, которые во многих отношениях выходят за пределы возможности для историка как совершить их, так и, соответственно, разыграть их заново. Действие, которое требуется разыграть заново, может быть актом невыносимой жестокости. Или это может быть акт высшего героизма или презреннейшей трусости. Или это может быть художественное, литературное, научное или философское достижение такого масштаба, который далеко превосходит способности историка. Очевидно, что если его способности в той области, которую он пытается анализировать, недостаточны, его анализ будет неинтересным. Вместе с тем мы не можем рассчитывать, что историк (как, В то время как в некоторых случаях разыгрывание заново прошлых ситуаций может оказаться для историка невозможным, в других оно может быть вполне возможным, но совершенно излишним. Я имею в виду те бесчисленные случаи, когда анализ ситуации показывает, что действие субъекта было адекватно ситуации в самом тривиальном и обыденном смысле. Следовательно, задача историка — так реконструировать проблемную ситуацию, представлявшуюся субъекту действия, чтобы его действия стали адекватны ситуации. Это очень похоже на метод Коллингвуда, но здесь из теории понимания и из исторического метода изымается тот самый субъективный, принадлежащий второму миру элемент, который для Коллингвуда и многих других теоретиков понимания (герменевтиков) как раз и является их сутью. Наша предположительная реконструкция ситуации может быть настоящим историческим открытием. Она может объяснить какой-нибудь до того не объяснённый аспект истории, и она может быть подкреплена новыми данными, например, может улучшить понимание нами некоторого документа, быть может привлекая наше внимание к Суммируя всё сказанное: я попытался показать, что идея третьего мира представляет интерес для теории понимания, которая ставит целью сочетать интуитивное понимание действительности с объективностью научной критики. | |

Примечания | |

|---|---|

| |

Оглавление | |

| |