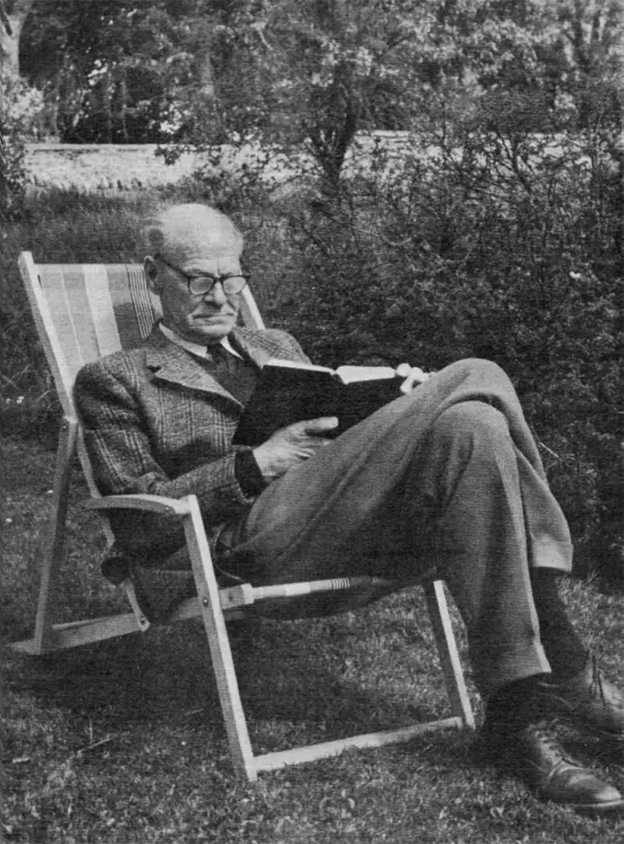

Гилберт Райл (Gilbert Ryle; | |

Философский путь Гилберта РайлаГилберт Райл ( Формирование взглядов РайлаХотя в ранний период своего творчества Райл не создал значительных работ, по своей философской направленности существенно отличающихся от его более поздних произведений, его философская мысль прошла ряд этапов, прежде чем достигнуть той формы, которой он последовательно придерживается в своих основных трудах, написанных уже в послевоенное время. На его ранние взгляды повлиял аристотелизм, обусловленный его учёбой в Оксфорде. В отличие от другого главного философского центра Великобритании — Кембриджа, где более популярно было имя Платона, в Оксфорде философия изучалась в тесной связи с курсом античной классики, центральное место в которой занимал Аристотель. Интерес к аристотелевскому логико-философскому наследию, в том числе к использованию в нём апелляций к «обычному языку», Райл сохранил во всём своём творчестве. Определённую роль в развитии взглядов Райла занимает второй этап, выразившийся в интересе к феноменологии. Он изучал работы Гуссерля и Мейнонга, что нашло отражение в статье «Феноменология» [1], которая, правда, была написана уже в то время, когда феноменология почти перестала его привлекать. В ней Райл соглашается с феноменологами в том, что они рассматривают философские высказывания как априорные, а феноменологию рассматривают как часть философии. Вместе с тем он оценивает феноменологию как особый способ анализа обыденного сознания, которому Гуссерль дал не очень удачное название. Вероятно, свой ранний аристотелизм и особенно увлечение феноменологией Райл и имел в виду, когда в конце предисловия в книге «Понятие сознания» писал: «Допущения, против которых я выступаю наиболее горячо, это те, жертвой которых мне довелось быть самому». В начале Взгляды зрелого Райла отмечены печатью заметного влияния позднего Витгенштейна. Отличительной чертой этого является интерес к философии сознания и внимание к всевозможным концептуальным ловушкам и замешательствам, вызываемым механизмами действия языка. Вместе с тем в отличие от Витгенштейна и многих других представителей аналитической философии Райл — философ основательной академической выучки с широким историко-философским кругозором, в этом смысле он — «традиционный» философ при всей неортодоксальности его методов анализа и его работ. Понимание Райлом природы философствованияВ работах Райла, в том числе и включённых в этот том, можно найти немало рассуждений о природе и задачах философствования. Это не случайно, поскольку аналитический подход подразумевает, что задача философии состоит не в установлении неких истин или в обосновании определённого мировоззрения, но в самом осуществлении философского анализа, в прояснении того, что до этого принималось некритически, что запутывало мышление людей, заводило в тупик, приводило к парадоксам. В очерчивании особенностей философского исследования Райл отдаёт должное классикам аналитического стиля — Расселу и Витгенштейну. Хотя философы много рассуждали о природе философствования, все же, по Райлу, лишь введённое Расселом «различие между истинностью и ложностью, с одной стороны, и бессмысленностью — с другой» во многом позволило прояснить современное понимание специфического характера философского исследования [2]. Научное исследование ориентировано различием между истинностью и ложностью; философское — различием между смыслом и бессмыслицей. Неопозитивистский способ различения этих вещей не вполне устраивает Райла, он отмечает, что попытка отождествить в свете этого значение высказывании со способом его проверки оказалась неудачной, хотя и помогла выявить разнообразие типов высказываний. Сам он, что нашло отражение и во включённой в настоящее издание статье «Категории», предпочитает говорить не о «бессмысленности» высказываний или о том, что они «лишены значения», Таким образом, философская аргументация не является ни индукцией, ни дедуктивным доказательством; философ имеет собственные методы рассуждения, в основном это методы критические, и reductio ad absurdum — наиболее характерный из них. Но, несмотря на преимущественно негативный характер философских методов, Райл не считает, что философские аргументы носят чисто деструктивный характер. Эти методы дают и положительные результаты, указывая границы очищенных понятий, уясняя «логическую силу идей, методически определяя и проверяя правила адекватного употребления понятий» [5]. Достигая положительных результатов негативными средствами, эти методы похожи на процесс отделения зёрен от плевел через сито или на испытание прочности металлов посредством деформации. К возникновению бессмыслицы часто ведут обманчивые «подсказки» языка. Чтобы обнаруживать и избегать этого, полагал Райл, философ должен научиться переформулировать предложения таким образом, чтобы чётко выявить «форму фактов, которую исследует философия». Здесь он опять-таки отдаёт должное Расселу с его теорией дескрипций. Однако работа философа не совпадает с работой логика — хотя некоторые философы в то же время являются и логиками, — так как в отличие от выводов логика философские аргументы никогда не могут стать доказательствами и не предназначены быть ими. В отличие от доказательств они не имеют посылок. В той мере, в какой работа философа является позитивной, она схожа с попыткой хирурга описать студентам свои действия и затем подкрепить свои описания путём медленных повторений этих действий. При этом философы в отличие от логиков формулируют свои собственные выводы преимущественно на обычном, неспециализированном языке. Но их работа отличается и от задачи филолога. Тот аспект языка, которым интересуется философ при анализе понятий, — это не просто употребление слов, изучение чего в основном составляет предмет филологии, но вопрос о том, как и для чего, используется язык. Этот вопрос волновал Райла ещё в ранний период его творчества. В статье «Выражения, систематически вводящие в заблуждение» (1931) он заявляет, что задачей философии является «нахождение в лингвистических идиомах истоков устойчивых неверных конструкций и абсурдных теорий». Многие выражения повседневного языка, науки и философии благодаря своей форме «систематически вводят в заблуждение», что и приводит к возникновению парадоксов и антиномий. В дальнейшем Райл развил эти идеи в своей концепции «категориальных ошибок», то есть неоправданного отнесения фактов, соответствующих одной категории, к некоторой другой категории. В вошедших в данное издание работах читатель найдёт множество приводимых Райлом примеров такого рода выражений. Здесь, конечно, заметно влияние Витгенштейна, который усматривал в ловушках, порождаемых механизмами языка, едва ли не главный предмет философствования, да и понятие «категория» у Райла в этом плане сходно с понятием «языковая игра» у Витгенштейна. В духе этих идей Райл считал, что философия призвана демонстрировать, какие способы выражения и понятия Философия сознания Райла и его логический бихевиоризмКнига «Понятие сознания» посвящена анализу логических возможностей понятий, описывающих «ментальное поведение». В обычной жизни, отмечает Райл, у нас практически не возникает трудностей с использованием таких понятий. Как правило, мы знаем, умён или глуп Но чтобы выполнить эту задачу, считает философ, сначала необходимо разрушить старый и широко распространённый «официальный миф», систематически искажающий наши представления о сознании. Этот миф, по мнению Райла, восходящий к Декарту и обросший с течением времени различными дополнительными учениями вроде теории «чувственных данных», постулирует, что выражения о сознательном поведении людей свидетельствуют о существовании наряду с телесным, физическим миром иного, принципиально отличного от него мира — внутренней сцены сознания, на которой разыгрываются и взаимодействуют между собой «ментальные события». Согласно Декарту и многочисленным его последователям в эпистемологии, психологии Вместе с тем сторонники этой доктрины, убеждённые в том, что события и процессы телесного мира подчинены точным механическим причинным законам, предположили, что и ментальные понятия обозначают сущности, подчиняющиеся сходным по своему каузальному характеру с механическими, хотя и немеханическим — духовным законам. В результате картезианский миф стал «парамеханическим мифом»: постулированием двух изолированных миров в рамках общего каузально-механистического концептуального каркаса. А само человеческое существо предстало в критикуемой Райлом доктрине как «дух в машине». Совершив в результате всего этого целый ряд принципиальных «категориальных ошибок», сторонники картезианского мифа оказываются перед множеством парадоксов и псевдопроблем. Как нематериальное сознание может воздействовать на материальные тела? Как оно может «наблюдать» из телесной машины окружающий мир? Такого рода вопросов невозможно избежать, но на них невозможно и ответить. Можно, конечно, ускользнуть от ответов, полагая, как это делали идеалисты, что человеческая личность есть только «дух», или, как утверждали материалисты, что он всего лишь «машина». Но Райл считает, что это не выход из положения. Нужно разрушить данный миф и признать наконец, что человеческое существо в принципе не является «духом в машине», а, скорее всего, оно есть разумное животное, способное к различным видам ментального поведения, то есть способное вести себя то разумно, то неразумно, то подражая действиям других или обучаясь этим действиям, то действуя спонтанно или творчески и тому подобное. В плане этой общей идеи Райл и предпринимает в своей книге «Понятие сознания» переинтерпретацию основных ментальных понятий — от ощущения до интеллекта и самопознания. Трактовке сознания как особой субстанции или внутренней сцены, на которой разыгрываются ментальные события, Райл противопоставляет «диспозициональную» концепцию сознания. В её рамках описываемые ментальными понятиями явления нужно трактовать не как внутренние, тайные процессы и события, но как предрасположенности и способности к совершению определённого рода действий, вполне доступных для внешнего наблюдения. В качестве диспозиции, доказывает Райл, можно истолковать и «знание», что особенно важно, поскольку в рамках «официальной доктрины» обычно принимается когнитивистский подход, а именно утверждается, что в основе всех ментальных актов лежат те или иные когнитивные акты, то есть определённое знание. С этой целью он вводит различие между «знанием как» и «знанием что». Действия, описания которых включают ментальные понятия, по большей части включают в себя «знание как» — знание, как довести некое действие до его завершения, знание, как играть в шахматы, как говорить Философия сознания Райла в стремлении перевести высказывания о внутренней жизни сознания на язык внешних, доступных наблюдению действий вызывает в памяти такое психологическое направление, как бихевиоризм. Это признает и сам философ, когда в заключительной главе «Понятия сознания» пишет: «Общее направление этой книги, вне всякого сомнения, а также без обиды для меня, будет признано «бихевиористским». Хотя сам Райл отрицает, что он бихевиорист, его неприятие дуализма «души и тела» на том основании, что такой дуализм порождает образ сознания как особой нефизической субстанции, его аргументы в пользу того, что наши ментальные состояния могут анализироваться через наше поведение и отражают прежде всего предсказуемый способ поведения, заставляет несколько внимательнее присмотреться к этому вопросу. Дело в том, что с Как известно, бихевиоризм — это психологическое направление, исходящее из того, что ментальные состояния человека идентичны наблюдаемым актам его поведения или же проявляются через его действия. Его сторонники стремились превратить психологию в строгую науку, имеющую дело лишь с объективно наблюдаемыми свойствами и характеристиками человеческой активности. Наряду с психологическим можно говорить Философия сознания сейчас является одной из наиболее интенсивно развиваемых областей философии. Поэтому представляется, что идеи Райла привлекут внимание не только философов, но и психологов и всех, кто интересуется истоками современных подходов в этой области исследований. В. П. Филатов, доктор философских наук. Предисловие научного редактора к русскому изданиюИдея издания работ Г. Райла на русском языке возникла на философском факультете Российского государственного гуманитарного университета в ходе занятий по истории аналитической философии XX века. Группа студентов-старшекурсников — Первые варианты перевода были далеки от совершенства, в связи с чем для довершения дела были привлечены известные специалисты по современной англоязычной философии Однако помимо этих привходящих трудностей при переводе работ Райла существуют и более объективные и специфические проблемы. Отметим только некоторые из них. Его произведения нередко считаются одним из образцов современной английской философской прозы с точки зрения стиля, разнообразия языка, изящества в использовании аргументации, юмора и прочего. Читатель также обратит внимание на то, что многие рассуждения Райла начинаются «снизу». Прежде чем сформулировать Но, пожалуй, главная проблема, связанная прежде всего с переводом «Понятия сознания» (The Concept of Mind), начинается уже с названия работы и состоит, пользуясь словами У. Куайна, в существенной «неопределённости» перевода понятий, описывающих феномены сознания или «ментального поведения». Это обстоятельство, кстати говоря, отмечают и лингвисты. Например, в известных работах А. Вежбицкой (Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. — М., 1996.) показывается, что понятия русского и других основных европейских языков, относящиеся к сферам «души», «ума», «воли», «совести» и тому подобное, существенно отличаются между собой. Если перевести это в конкретный план, то нужно отметить, что уже основное используемое Райлом понятие «mind» не имеет адекватных аналогов ни в обычном русском языке, ни в нашем философском лексиконе. Мы переводили это понятие как «сознание», исходя из сложившейся практики, а также из того, что другие возможные переводы — дух, душа, ум, психика — ещё менее приемлемы. В. П. Филатов, доктор философских наук. ВведениеЭта книга предлагает то, что с определёнными оговорками может быть названо теорией сознания. Но в ней вы не найдёте Преподаватели и судьи, чиновники и критики, историки и писатели, священнослужители и предприниматели, работодатели и служащие, родители и возлюбленные, друзья и враги — все они достаточно хорошо умеют улаживать постоянно возникающие проблемы, касающиеся свойств и особенностей характера и интеллекта тех индивидов, с которыми они имеют дело. Они могут оценивать их поступки и достижения, понимать их слова и действия, распознавать их мотивы, воспринимать их шутки. Если в это понимание закрадываются ошибки, то они умеют их исправлять. Более того, они способны оказывать преднамеренное влияние на сознание окружающих людей с помощью критики, примера, обучения, наказания, взятки, насмешки или убеждения, а затем изменять свой способ общения в свете достигнутых результатов. Для всех этих описаний и предписаний люди более или менее успешно используют понятия, обозначающие ментальные способности и действия. Они научились тому, как применять в конкретных ситуациях такие эпитеты, описывающие ментальное поведение, как «внимательный», «глупый», «логический», «ненаблюдательный», «тщеславный», «изобретательный», «методичный», «доверчивый», «остроумный», «отличающийся самообладанием» и многие другие. Однако одно дело знать, как применять подобные понятия, и совсем другое — знать, как они взаимосвязаны друг с другом Райл Гилберт. | |

Примечания | |

|---|---|

| |

Оглавление | |

| |